中国农村改革的第一步

★ 王 桢

2016年4月29日,习近平总书记视察安徽凤阳县小岗村。他对乡亲们说:“小岗村是农村改革的主要发源地。在小岗村大包干等农业生产责任制基础上形成的以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,是我们党农村政策的重要基石。”

从小岗村农民签下包产到户契约书,到家庭联产承包潮涌神州,是中国改革历史性的一幕,至今令人回味。

小岗农民的红手印

邓小平说:农村搞家庭联产承包,这个发明权是农民的。

上世纪50年代后期建立起来的“三级所有、队为基础”的农村人民公社制度,其特点是“一大二公”,在实践中暴露出“吃大锅饭”、束缚基层和农民群众生产积极性的重大弊端,农业生产受到严重影响,长期未能解决人民温饱问题。

1978年12月13日,在中共十一届三中全会前召开的中央工作会议上,邓小平疾呼改革,调动基层和群众的积极性。他指出:“当前最迫切的是扩大厂矿企业和生产队的自主权,使每一个工厂和生产队能够千方百计地发挥主动创造精神。”他设想,一个生产队有了经营自主权,一小块地没有种上东西,一小片水面没有利用起来搞养殖业,社员和干部就要睡不着觉,就要开动脑筋想办法。全国几十万个企业、几百万个生产队都开动脑筋,能够增加多少财富啊!为国家创造财富多,个人的收入就应该多一些,集体福利就应该搞得好一些。

十一届三中全会通过的《关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》作出规定:“除有法律规定者外,不得用行政命令的方法强制社、队执行,应该允许他们在国家统一计划的指导下因时因地制宜,保障他们在这方面的自主权,发挥他们的主动性。”但是,由于当时在思想上仍有束缚,还规定了“不许包产到户”“不许分田单干”,农民的积极性仍然难以充分发挥。

对这“两个不许”,置身于农业生产第一线的农民,自发地突破了。

1978年夏秋之际,安徽遭受特大旱灾,粮食歉收。当地农民的日子十分难熬。时任安徽省农委副主任的周曰礼回忆说:因为干旱,天上飞的麻雀由于缺水,飞着飞着就掉了,旱情已严重到了这么一个程度。由于生计所迫,许多人揣着公社开具的要饭证明,背起他们父辈传下来的花鼓,外出逃荒要饭。

为了渡过时艰,安徽省委决定,允许生产队将一部分耕地借给农户耕种,并鼓励农民个人开荒种粮,谁种谁有,国家不征税,不收统购粮。这一政策激发了农民的生产积极性,引发出一些农民包产到户、包干到户的自觉行动。

凤阳县梨园公社小岗村农民户数很少,多年的“大锅饭”已经让他们穷得叮当响,年年逃荒要饭。这一年,又是“借地”、又是承包到作业组,让他们感到了新的变化。他们穷则思变,采取了一个大胆的举动。

1978年11月,村里的18户农民秘密开了一个“地下会议”。时任生产队队长的严俊昌回忆说:我们领导班子通过讨论,要想救活村民的命,只有分田到户。但是分田到户在政策上并不允许,我们干部可能要批斗坐牢。村民们表示:干部为我们干了事,我们不能不管,我们写个协议书。

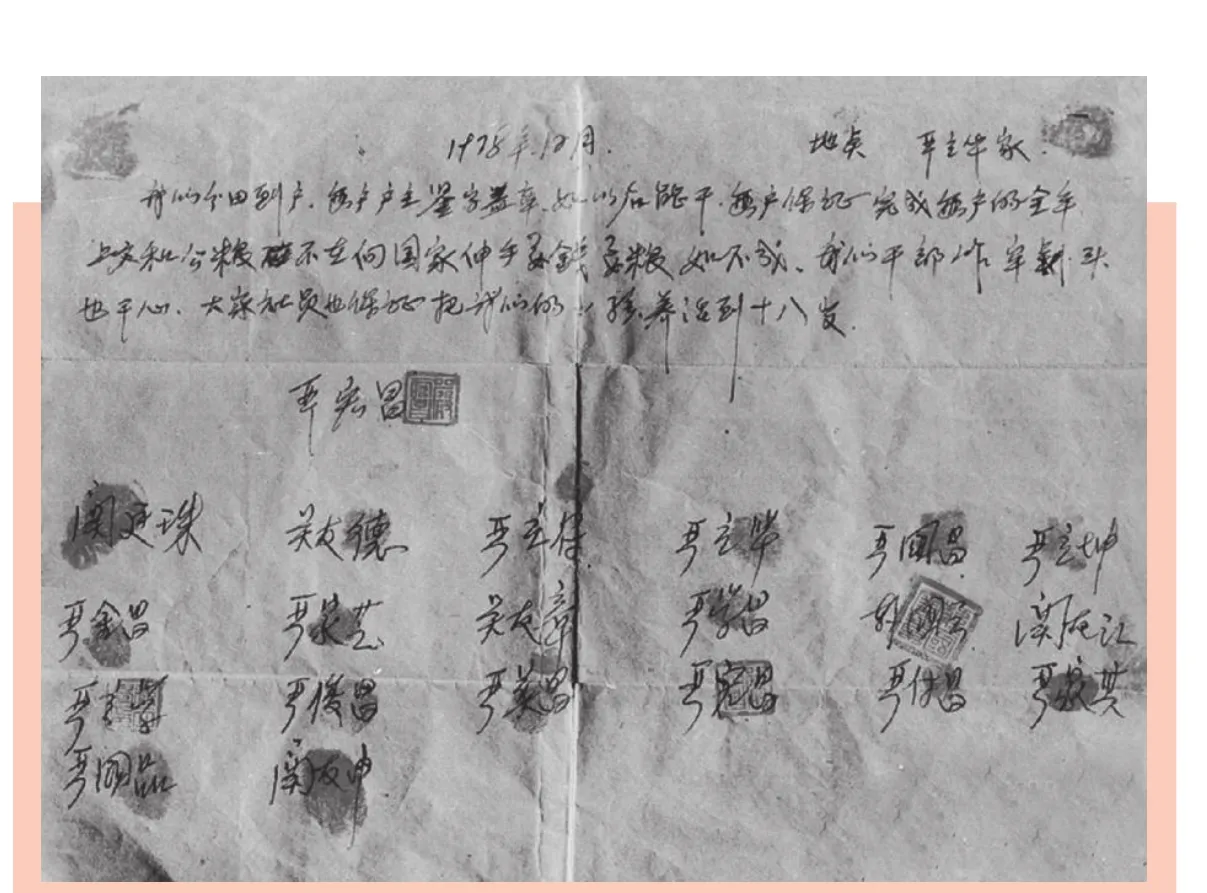

于是,社员们神色庄重地在一张“契约”上按下了自己的手印。“契约”上写着:“我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干好,每户保证完成全年上缴的公粮,不再向国家伸手要钱要粮。如不行,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到18岁。”

搞包干到户的办法大大激发了社员们的生产积极性,小岗村副队长严宏昌回忆说:我们决定做下去后,群众积极性特别高涨。他们起早贪黑,不再像之前生产队吹破哨子、敲破铜锣也没有人上工。

但这一张自发搞包干到户的“契约”,透露着一股悲壮的情绪。因为,摆在村民面前最大的困难是:他们的行动没有国家政策的支撑和肯定,这种行为会被认定为动摇社会主义集体经济,不但政治上受批判,还可能判刑坐牢。自农业合作化以后,全国不少地方都先后出现过包产到户的做法,但无一例外地都遭到严厉批判和打击,很多干部为此被处分、被撤职甚至判刑,这是有过教训的。

纸包不住火,小岗村包干到户的秘密很快便“露馅”了。公社责令小岗村回到包产到组,因为组再小,那也算集体经营。公社还以停发种子、肥料、耕牛和贷款来惩罚抵制这一措施的社员。

1979年4月初,县委书记陈庭元到小岗村检查工作,听公社汇报后,意外地放了小岗村一马。陈庭元之子陈永兴回忆说:当时我父亲说,他们已经穷“灰”掉了,还能搞什么资本主义?全县有两千多个队,就算这一个队搞资本主义,也搞不到哪里去。已经分到户了,就先让他们干到秋后再说吧!

民以食为天。在生存的驱使下,农民自发起来寻找着自己出路的,不仅仅是小岗村。离小岗村不到300里地的肥西县山南公社黄花大队,也出现了给农民“借地”种粮的新鲜事。

1978年9月15日,山南区委书记汤茂林,悄悄地来到山南公社黄花大队召开会议,议题只有一个,那就是想个争取在明年多种粮食度饥荒的办法。最后,还是汤茂林书记提出,把地借给农民种麦,称为借地种麦,种保命麦。

1978年,安徽省凤阳县小岗村18户农民按下红手印的“包产到户”契约

时任黄花大队党支部书记的解绍德后来回忆说:社员们立刻就来了积极性,当夜包田到户。第二天天还没亮,不用吹上工哨,社员们就下地播种了。

黄花村借地种保命麦的消息,传到了同属山南公社的小井庄。小井庄人的做法更干脆,把地先包给社员,先试一年再说。结果第一天包完地,第二天早上就立竿见影,村里的男女老少几乎都到了“自家”农田,干劲十足。不到10天工夫,就种了数十亩小麦和油菜。此时天公作美,下了场大透雨,麦子绿油油冒了头,惹人喜爱。

事情并没有这么简单。黄花村和小井庄的做法,引起了轩然大波。在山南公社的街道,在小井庄的墙上,一时间贴满了指责批评的大字报。更让人害怕的是,一封状告山南区委书记汤茂林的信送到了安徽省委书记万里的手上。告状信的标题是《汤茂林领导10万人到何处去》,有些吓人。

周曰礼回忆说:山南开始通过借地的办法,但有些农民说搞的还是小手小脚,干脆把土地按人口分,不用留空地。一些地方干部觉得农民讲得有理,一下子把土地都分到各户了。

面对这个情况,省委大院里叽叽喳喳议论山南“造反”。作为省农委副主任的周曰礼十分为难。他只好硬着头皮到山南公社,向农民宣讲三中全会文件中说的“两个不许”。农民很反感,说:早也盼,晚也盼,盼到现在搞了两个不许干。一些胆子大的农民甚至提出,要求中央把“两个不许”去掉。用农民自己的话说,“大包干”就是“直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的”。

围绕包产到户的争论越来越厉害,有人要求省委表态。1979年2月6日,安徽省委专门召开会议,讨论这个问题。省委书记万里亲自主持。会上有人说中央文件讲得清清楚楚,不许包产到户,不许分田单干。我们现在搞,不是和中央对着干嘛?会上他一言,你一语,意见统一不起来。

万里最后讲话了:这些事都要经过实践检验才能说明问题。他主张山南公社作为省委的试点。

虽然万里强调在山南公社搞包产到户试点,不宣传,不报道,不推广。但搞包产到户试点的消息还是在四周传开了。四五天里,山南区其他5个公社,全都偷偷地搞起了包产到户。不到一个月,肥西县40%的生产队搞了包产到户。

从1979年年初开始,安徽省在生产责任制搞得比较早的肥西县、凤阳县,允许生产队打破土地管理使用上的“禁区”,实行“分地到组,以产计工”的责任制;四川省鼓励一些生产队进行包产到组和“以产定工、超额奖励”的试验;云南省楚雄彝族自治州等地推广包产到组的管理责任制;广东省在农村社队普遍推行“五定一奖”的经营管理制度……许多地方都在进行各种形式的农业生产责任制探索。

“张浩来信”风波乍起

《人民日报》对一些省份实行包产到组的农村生产责任制的情况和经验陆续进行了报道,肯定这是中国农村体制改革的试验。

但多年来“左”的思想影响可以说根深蒂固。包产到组、包产到户的问题很快引起了激烈的争论,甚至提到了路线、方针的高度,有些人担心会瓦解集体经济所有制的基础,担心会偏离社会主义。

这种争论在报纸上反映出来。1979年3月15日,同样是《人民日报》,在头版头条位置刊登了署名“张浩”的《“三级所有,队为基础”应当稳定》的来信,并配发“编者按”。

来信认为,“三级所有,队为基础”符合当前农村的实际,应当稳定,不能随便变更。轻易地从“队为基础”退回去,搞分田到组,是脱离群众、不得人心的,也会给生产造成危害。

《人民日报》的编者按指出:“已经出现分田到组、包产到组的地方,应当正确贯彻执行党的政策,坚决纠正错误做法。”中央人民广播电台也向全国播发了这一消息。

消息一经传出,引起的震动很大,有的人认为,这是中央的新精神,还有人认为“三中全会的精神偏了,该纠正了”。这篇文章对包产到组都不同意,对农村改革来说,无疑是被当头泼了一盆冷水,也导致了干部群众中出现了思想混乱。一些地方立即停止了“包工到组、包产到组”的推行,有些地方由于拿不定主张,由此影响了春耕。

多年搞运动,人们已习惯从报纸上把握“政治风向”。包产到组都不行,包产到户不就更不行了。所以,“张浩来信”给在包产到户、包产到组推行步伐比较大的安徽省带去了巨大震动。

本来就因包产到户扩大而感到不安的肥西县委,这下更紧张了。急忙又是发文件,又是办学习班,要求山南公社转弯子,收回包产田。这也引起了一些矛盾,有农民表示:要给中央写信,反映包产到户的好处。我一人做事一人当,坐班房我去。

中央人民广播电台播发“张浩来信”的那天,滁县地委书记王郁昭在嘉山县。他感到问题严重,立即赶回地委,发布了一个电话通知。通知说,春耕大忙已经开始,各种生产责任制一律不变,到秋后看实际效果再定,有什么问题地委负责。

3月18日,安徽省委第一书记万里,到各县视察工作,他对一些负责人说:能叫农业增产就是好办法,能叫农民、集体、国家增收就是好办法。《 人民日报》的读者来信一经发布,有的地方就动摇了。为什么不看群众,不看实践?

随即,安徽省农委给《人民日报》写了一封信,刊登在《人民日报》3月20日头版位置。信中说:“应当正确看待联产责任制,强调定产或包产到组都是符合中央两个农业文件的精神的。”《人民日报》同时加了编者按,承认3月15日的来信和编者按中有些提法不够准确,今后应当注意改正。

此时,万里的心里仍觉得不踏实。他利用到北京开会的机会,希望能够争取中央“尚方宝剑”的支持。

在五届人大二次会议期间,万里找到了陈云,陈云对安徽的做法表示双手赞成。这一年的7月,邓小平到安徽。在听了万里对安徽省农业的汇报后,他表示:你就这么干下去,实事求是地干下去,要不拘形式,千方百计使农民富起来。

终于到了收获的季节。包产到户的效应,以惊人的事实呈现在人们面前。以小岗村为例,合作化后23年,小岗村没向国家贡献过一斤粮食。而1979年,小岗村农民向国家交粮6.5万斤,油料2万斤,归还国家贷款800元,人均收入从过去的20元增加到400元。

惊人的成效引得周边村的群众议论纷纷,说都是一个政府领导,小岗能干,为什么不叫我们干呢?于是周边村一窝蜂地把大包干由组分到户。到秋种的时候,凤阳全县三分之一的生产队包干到户。

公社、县里的干部担心了。他们把严宏昌找去,想叫小岗村回到包产到组。严宏昌说:我们搞包干到户,不光县里领导同意,地委领导也批准了。不信,你们可以打电话问。县里把电话打到地委。地委书记王郁昭爽快地认账:小岗搞包干到户,经过县委、地委同意,压力再大也不能动摇。

凤阳县委研究室的吴庭美,把小岗村的情况写了一篇调查报告送上去。万里看到了,很是高兴。

1980年1月24日,万里来到了小岗村。下车以后,他二话不说,挨家挨户看了一遍,发现农民家里家外粮食装得满满的。农民还把炒好的花生送给客人尝,并一个劲地往他们大衣口袋里装。

万里感动得热泪盈眶,对随行的地、县领导说:咱们不能再念紧箍咒了,你们说是不是?一位公社干部问万里,别的地方要学习小岗村搞包干到户可中?万里干脆地答道:可以,只要对国家有利,对人民有利,学哪个都行!

1979年7月,邓小平(右一)和万里在黄山合影

关键时刻,邓小平说话了

尽管“包产到户”显示了强大的生命力,反映了广大农民的迫切需求。可惜,像万里这样想的干部,那时还不占多数。因为思想的禁锢太久了,思想的束缚很难一时解开。即使有了丰收的检验,对包产到户的争议依然没有停止。

1980年1月11日至2月2日,全国农村人民公社经营管理会议召开,安徽省农委副主任周曰礼、滁县地委办公室主任陆子修在会上讲了包产到户的情况。结果,安徽成了靶子,有人说他们调动的是农民个体生产积极性,不符合社会主义方向,又违反了规定。

中共中央政治局听汇报的时候,有领导同志说:责任制和包产到户单干不要混同起来。已经搞了的,要认真总结经验,提高觉悟,逐步引导他们组织起来。这个表态,明显不利于包产到户。在这种氛围下,邓小平没有轻易表态,他委婉地说,对包产到户这样大的问题,事先没有通气,思想毫无准备,不好回答。

中央印发的会议纪要,说要“坚定地走人民公社集体化道路”,“坚守农村的社会主义阵地”。国家农委办的杂志《农村工作通讯》也随即刊发了《分田单干必须纠正》《包产到户是否坚持了公有制和按劳分配》等文章,矛头直指包产到户。

形势又一次急转直下。在安徽,省委4月在蚌埠、芜湖召开的地市委书记碰头会上,包产到户也成了批判对象。这时候,万里虽然已调到中央工作,但他仍关心着安徽的情况,要张广友和吴象到安徽农村去看看。在了解情况后,万里要求他们尽快把采访中的见闻如实写出来,向中央反映情况。

邓小平在看了大批来自包产到户一线的情况反映之后,说话了。4月2日,邓小平找胡耀邦、万里、姚依林、邓力群谈话时说:“对地广人稀、经济落后、生活穷困的地区,像贵州、云南、西北的甘肃等省份中的这类地区,我赞成政策要放宽,使它们真正做到因地制宜,发展自己的特点。西北就是要走发展畜牧业的道路,种草造林,不仅要发展现有的牧场,还要建设新牧场。农村要鼓励种树,要发展多种副业,发展渔业、养殖业。政策要放宽,要使每家每户都自己想办法,多找门路,增加生产,增加收入。有的可包给组,有的可包给个人,这个不用怕,这不会影响我们制度的社会主义性质。”

5月31日,邓小平在同胡乔木、邓力群的一次谈话中,再一次就农村改革问题发表了明确意见。他说:“农村政策放宽以后,一些适宜搞包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。”他举了安徽的例子说:安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。“凤阳花鼓”中唱的那个凤阳县,绝大多数生产队搞了大包干,也是一年翻身,改变面貌。

邓小平有针对性地说:“有的同志担心,这样搞会不会影响集体经济,我看这种担心是不必要的。我们总的方向是发展集体经济,实行包产到户的地方,经济的主体现在也还是生产队。这些地方将来会怎么样呢?可以肯定,只要生产发展了,农村的社会分工和商品经济发展了,低水平的集体化就会发展到高水平的集体化,集体经济不巩固的也会巩固起来。关键是发展生产力,要在这方面为集体经济的进一步发展创造条件。”

邓小平旗帜鲜明地说:“总的说来,现在农村工作中的主要问题还是思想不够解放。除表现在集体化的组织形式这方面外,还有因地制宜发展生产的问题。所谓因地制宜,就是说那里适宜发展什么就发展什么,不适宜发展的就不要去硬搞。”“现在有些干部,对于怎样适合本地情况,多搞一些经济收益大、群众得实惠的东西,还是考虑不多,仍然是按老框框办事,思想很不解放。所以,政策放宽以后,还有很多工作要做。”

邓小平认为:“从当地具体条件和群众意愿出发,这一点很重要。我们在宣传上不要只讲一种办法,要求各地都照着去做。宣传好的典型时,一定要讲清楚他们是在什么条件下,怎样根据自己的情况搞起来的,不能把他们说得什么都好,什么问题都解决了,更不能要求别的地方不顾自己的条件生搬硬套。”这实际上是对过去在农业上不顾各地具体情况、强行推广大寨模式的批评。

邓小平这一讲话,用事实说话,肯定包产到户等各种农业生产责任制,号召干部群众打破框框,这在关键时刻对农村改革给予了有力的支持,对突破人民公社体制的束缚发挥了重大作用。

6月,安徽省委在巢湖开芜湖地委、巢湖地委、滁县地委3个地委的书记会议。在会上,地方同志们看到了5月31日邓小平关于农村政策的谈话文件,感到非常振奋。时任滁县地委书记的王郁昭,会议结束的当天晚上,就冒雨回到滁县。第二天在县委书记会议上,他传达了邓小平的讲话精神。

在邓小平的支持下,许多地方解放思想,放手让农民去选择,去试验。当时,四川省不少地方的农民已经开始实行包产到组,内蒙、河南、贵州等地开始推行“包产到户”。

9月14日至22日,中央召开了各省、市、自治区第一书记座谈会,讨论关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题。会上还是有支持和反对包产到户的两种意见。一位不赞成包产到户的北方省委书记说:集体经济是阳光大道,不能动摇。一位赞同包产到户的南方省委书记说:你走你的阳关道,我过我的独木桥。

争论归争论。由于有了邓小平等中央领导明确有力的支持,在事实面前,包产到户还是得到了大多数人的赞成。9月27日,中央以75号文件的形式印发了这次座谈会的纪要。这份文件,规定了“两个允许”:允许边远山区和贫困落后地区“可以包产到户,也可以包干到户”;一般地区已经实行包产到户的,如果群众不要求改变,“就应允许继续实行”。从“两个不准”到“两个允许”,包产到户终于有了合法的“户口”。

文件下发后,虽然还是有一些地方干部一时仍然转不过弯来,出现了“下面盼,上面放,中间有个顶门杠”的现象。但此时,“实践是检验真理的唯一标准”的观点早已深入人心。1981年实行了责任制的地区,普遍在农业上取得了大丰收。“包产到户”等责任制在实践中再一次证明了自己的价值和意义。

1981年12月,中央召开农村工作会议,在总结1981年经验的基础上产生了1982年1号文件,即《全国农村工作会议纪要》。文件指出:“目前实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳、包产到户、到组,包干到户、到组等,都是社会主义集体经济的生产责任制。”第一次正式肯定了包产到户等农业生产责任制的社会主义性质。

从1982年开始,一直到1986年,中共中央连续5年发出5个“一号文件”,肯定包产到户、包干到户的各种农业生产责任制,都是社会主义集体经济的生产责任制。

实行家庭联产承包责任制,从小岗村农民的自发行动,变成遍及全国的巨大变革。1983年10月12日,中共中央、国务院发出《关于实行政社分开、建立乡政府的通知》,农村人民公社制度正式走入历史。

这次农村改革没有采取一刀切的做法,而是充分尊重农民的自愿,因地制宜。在一些生产力发展较快的地方,社会化、专业化分工较高,保留集体经营方式,也同样显示了强大的生命力。

家庭联产承包责任制所释放出来的生产力是惊人的。1979年到1984年5年间,中国平均每年增产粮食170亿公斤,棉花1300万担。1984年全国粮食总产量超过8000亿斤。温饱问题,这个困扰了中国农民许多年的大问题,通过这样一场改革便基本解决了。

以农村改革为突破口,全面改革在中国大地展开,一幅充满生机和活力的中国特色社会主义画卷,呈现在世人面前。