娥皇女英的民间传说与文学书写

严纪华

文化视角

娥皇女英的民间传说与文学书写

严纪华

重华二妃娥皇女英的故事传说流传极广,深入民心。关于这个故事的渊源传衍,完整综合的观察,可分为“娥皇女英出嫁传说”、“娥皇女英共侍佐夫”和“娥皇女英殉情化神”三个部分。本文从娥皇女英的民间故事、文学书写、神话传说的途径切入,通过其叙事结构图式,聚焦于其间情节发展、道德承载与文化意涵的解析。

娥皇女英民间传说文学书写文化意涵

一 娥皇女英的故事渊源

重华二妃娥皇女英的故事传说流传极广,深入民心。不但建构着文学母题的传衍、文化研究的资料,更成为地区信仰的考察对象。关于这个故事的渊源流传,完整综合的观察,可分为“娥皇女英出嫁传说”、“娥皇女英共侍佐夫”和“娥皇女英殉情化神”三个部分。本文即从民间故事、文学书写、神话传说所组构的娥皇女英的故事,试图通过故事类型为基础,并借由结构主义的叙事序列为途径进行观察,聚焦于其间情节发展、道德承载与文化意涵的解析。

(一)娥皇女英出嫁传说

检视“娥皇女英出嫁传说”包括着“帝尧访贤”以及“二女争后”的情节。前者是历山洪洞口传民间传说中帝尧对舜的查访——发现农夫(舜)敲打箕鼓铜锣,并驱牛骡耕田的贤智,获得赞赏,可和史书记载帝尧对舜德行的考核相互参证。而“二妃争后”则是“娥皇女英出嫁传说”主要的内容缘起,聚焦在二女嫁娶过程中争当皇后因而衍生出种种难题测试来解决纷争,几经波折,最后圆满收场。这些地方访查所搜集的口述传说资料里,一方面反映出原始初民社会宗法系统中媵婚的习俗,被民间传说吸纳再制;另一方面,帝女与穷民(舜)联姻的婚恋故事嵌入日常生活经验与乡土情感,发展出与之相关的难题考验等精彩有趣的情节,在当地传播流行。

《史记·五帝本纪》中提及:“舜耕历山,历山之人皆让畔”的事迹,连带地引发各地争相附会历山所在,设立舜祠祭祀的风气。于是一些传闻轶说伴随着地理环境、文化渊源和民间信仰的影响,创发衍生。根据访查洪洞历山尧乡遗老的口述纪录:尧女娥皇、女英嫁舜的路线是从山西洪洞县羊獬村出发嫁往洪洞县万安的历山,在出嫁的过程中,因为姊妹二人都想做皇后,争执不下。所以帝尧等便出了三个考题来区分胜负、安排伦次。测试的内容见下表所列:

考验出题者娥皇的行动对策女英的行动对策结果1.煮豆子(食)给每人七粒豆子,七根豆杆(一说谷草),用豆杆煮七颗豆子,谁先煮熟谁做皇后。帝尧娥皇心想用大火煮比较快。没想到豆还没煮熟,豆杆却已经用完了。女英用小火慢煮,一根一根用豆杆烧火,比赛结束的炮声鸣响的时候豆子也煮熟了。女英胜,娥皇不服。2.纳鞋底(衣、行)取同样的针线绳和鞋底,先缝好鞋为皇后。帝尧妻3.坐车或骑马(行)舜迎亲人马到了,一人骑马,一人坐车。先到的做皇后。不过因为骑马比坐车快,所以骑马的要让坐车五里路,骑马的才可以起程。法官皋陶娥皇怕耽误时间,拿到鞋底和针线绳就缝,结果越急越拉不动线绳。女英不急,先把线绳分成若干段,然后再动手纳鞋,结果先把鞋做好。女英胜,娥皇不服。娥皇心想骑马快,就选了骑马;到达王家庄,发现马要生驹,马不能骑了。姐姐骑马,女英就坐车。在路上,发生了一些波折,先在仁义村南道,车脚陷入了泥窝;到了村北道,车辐又掉落。因为车坏耽误了行程,女英索性不急。到了王家庄,发现姊姊的马不能骑了,坐在大青石上。心想步行难至,就邀姊姊一同坐车。姐妹一起坐车抵达夫家,由于妹妹大度谦让、姐姐知过能改。于是二人和解,齐心一德。因为路上发生许多事,时间耽搁,娶亲队伍天黑才到历山。

另外,根据山西翼城县以及运城地区所流传的“二女争大小”的传说,随着区域的生活习惯的认知,所测试的项目略有不同,参照于下:

考验娥皇的对策女英的对策结果1.骑骡与马车(行)在迎娶的过程中,谁先到达舜住的历山谁就当皇后。娥皇选择马车。女英选骡子,认为骡子又胖又大,跑得快,却没料到那头母骡子在半路生起骡子来了,女英又气又急的说:“从今往后,不许骡子生驹!”娥皇胜2.煮面(食)每人一样的食材(菜与面料),一样多的柴火,谁先做好谁为大。娥皇心灵手巧,先擀面切菜,后添水烧火,做好面条时还剩下柴火。女英手忙脚乱地先烧火,然后才擀面切菜。结果锅里水烧开了,柴火用完,面还没擀成,一急就把面往锅里倒,煮成一锅糊糊的面疙瘩。娥皇胜3.钻烟囱(产煤营生)谁把衣服弄脏了谁为小。娥皇反穿衣裳从烟囱里钻过去,又把衣服翻穿过来,还是干干净净。女英着衣直接从烟囱里钻出来,浑身乌黑。娥皇胜

以上二地区田野访查的传说纪录,基本形态都指向“二女争后”同一个主题。三场考验中,前者的竞争结果首两场是妹妹女英获胜,最后一局是女英娥皇共乘并至,二女不争伦次,和合共夫,阐扬了谦让的美德。后者三场竞试都是长姊娥皇为赢家称后,遵循长者为大的常规。观察这些难题,与当地民众日常生活食衣住行息息相关,无非是通过家事条理以及日常生活的分工为考验,主要在测试女子的手艺与品德,是否能胜任妇职,宜室宜家。其中,结合现实生产的情节设计与活泼生动的人物形象,在不同时空背景的群众间口耳相传时,发生局部细节差异,都充满地域性色彩、浓厚的人情味与民俗趣味感。

(二)娥皇女英共侍佐夫

民间传说在“姊妹弭争、共侍一夫”告一段落,古籍史书的记述以及历代朝廷祭祀的资料里,以“二女齐心襄助夫君”的情节接续发展,“解决难题”仍是故事的主轴。其事迹文前缀见于《尚书·尧典》“厘降二女于妫汭,嫔于虞”。《山海经·大荒南经》则提及俊(舜)妻的名字娥皇,说她生于三身之国。完整故事始末以《列女传·有虞二妃》叙述最详,《史记·五帝本纪》中记载舜帝治绩可以同参互证。其中明白指出了:“有虞二妃者,帝尧二女也,长娥皇,次女英。”由于帝尧在位七十年,寻找“能庸命,巽朕位”的人选,舜因为有孝名,受到四方诸侯长的荐举,于是展开对舜的考核,包括“尧嫁二女于舜,以观其内”,以及“使九男与处,以观其外”,继而针对其外在的行为事功进行一连串“历试诸难”、“询事考言”的考察,经过三年才登上帝位。这些考验大致可以归纳为“齐家”、“治国”与“克服大自然挑战”三类,正是作为人君必须具备的条件。而在接受这一连串考验的过程中,娥皇女英作为有力的辅助者扮演着关键性的角色,其情节呈现是以“情况(难题)形成→采取行动→解决结果(改善或恶化)”三段式的情节单元铺展了叙事的肌理。

1.协助通过“齐家”的考验

《孟子·万章》上篇最早具体记载了娥皇女英助舜渡过“完廪”、“浚井”等难关。而在《史记·五帝本纪》与《列女传·有虞二妃》的记述里,弟象等的多次杀舜的计谋,分别都被娥皇女英识破,传授了解难的方法,前二者还牵涉了帝女奇术,调动神兽(鸟、龙)的异说。

除了发挥智能,相持助夫,消解恶父凶弟的谋害之外,娥皇女英“事舜于畎亩之中,不以天子之女故而骄盈怠嫚,谦谦恭俭,而能尽守妻妇之道,事于其顽嚚舅姑。”(《史记》)表现了仁孝持家,患难与共的典范。

2.协助通过“治国”的考验与“克服大自然的挑战”

根据《尚书·虞书·舜典第二》中的记载:“曰重华协于帝。浚哲文明,温恭允塞,玄德升闻,乃命以位。慎徽五典,五典克从;纳于百揆,百揆时叙;宾于四门,四门穆穆。纳于大麓,烈风雷雨弗迷。”《史记·五帝本纪》里也说舜于农耕、畜牧活动方面颇有干才:“舜耕历山,历山之人皆让畔;渔雷泽,雷泽上人皆让居;陶河滨,河滨器皆不苦窳。一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”这些“历试诸难”的项目,举如:布张五常(父义母慈兄友弟恭子孝),四方无违;总理百官时序,百事无废;四方来朝诸侯皆有美德等,都相应于“政事考核”。

“齐家”的考验情况形成:难题→采取行动:执行娥皇女英的对策→解决结果1.“纵火焚廪”使舜上涂廪,瞽叟从下纵火焚廪(《史记》)《史记》:“舜乃以两笠自扞而下,去,得不死。”古本《列女传》:“舜告二女。二女曰:时唯其戕汝,时唯其焚汝,鹊如汝裳,衣鸟工往(一作:鹊如汝裳衣,鸟工往)。舜既治廪,旋捐阶,瞽叟焚廪,舜往飞出。”舜得不死(并不怨不怠)2.“浚井实土”后瞽叟又使舜穿井,舜穿井为匿空旁出。舜既入深,瞽叟与象共下土实井(《史记》)《史记》:“舜穿井为匿空旁出。”古本《列女传》:“舜告二女。二女曰:时亦唯其戕汝,时其掩汝,汝去裳,衣龙工往(一作:汝去裳衣,龙工往)。舜往浚井,格其入出,从掩,舜潜出。“舜得不死(并不怨不怠)3.“醉酒以杀之”瞽叟又速舜饮酒,醉将杀之(《列女传》)古本《列女传》:“二女乃与舜药浴汪(“汪”一说作“池”),遂往。”舜饮酒不醉,计未得逞。

考验项目情况形成/考验→采取行动/表现→解决结果(改善)考核者:尧试之百方受试者:舜辅助者:每事常谋于二女,二女以智谋和法术协助舜通过考验慎徽五典五典克从纳于百揆百揆时叙宾于四门四门穆穆2.克服大自然的挑战纳于大麓烈风雷雨弗迷1.政事德行的考核通过考验,符合选贤与能条件,受到四方诸侯之长的推崇。舜嗣位天子,娥皇女英二妃共侍。史称“尧舜禅让”

其中“纳于大麓,烈风雷雨弗迷”(《尚书·舜典》)属于“大自然的挑战”。对照《史记》的文字“入山林,烈风雷雨,弗迷其道”。传说中娥皇女英以智谋和神力/法术协助舜通过考验:免于迷于烈风雷雨,“虎狼不犯,虫蛇不害”(《论衡·乱龙》)。苏轼《书传》里这样说:“使舜入山林,相视原隰。雷雨大至,众惧失常而舜不迷”,而“遇烈风雷雨非常之变而不震惧失常,非固聪明诚智确乎不乱者,不能也”。作为一个候选人,面对这样的试炼:进入山林中或遇烈风雷雨,也不迷惑。证明舜面临“尧试之百方”,能适应人事的复杂情况,也能承受恶劣的自然环境的挑战。而过程中他“每事常谋于二女”,则显示着“二妃聪明贞仁,女德纯良,有内助之力;又有免患之明哲,不显惟德,实具相夫之功”。

(三)“娥皇女英殉情化神”

?

娥皇女英故事的末尾添附神话作结,以真情永恒,神灵相守的主题,演绎了动人心弦的文本:帝舜在位三十九年,在一次巡狩南方的途中,崩于苍梧之野,葬于江南零陵,号曰重华。二妃伤心寻索于江湘之间,泪洒江畔竹林,形成泪斑,留下“斑竹”传说。其后溺水殉情,化为湘水之神,组构成今日娥皇女英的故事传说的全貌。

二 娥皇女英的故事解析

(一)就故事情节的层面观察

顾颉刚先生曾说,舜的故事是我国古代最大的一件故事。而“娥皇女英”的故事环绕着尧舜禅让的佳话、兄弟(舜象)相争的故事模型,以神话传说、史传典籍与民间故事的素材为基础,互相吸纳渗透,多有重合演绎,其中聚焦于“解决难题”(“通过考验”)的类型为主要框架。基本上是中国古史传说时代的一个再生态的传说异文。而在解决难题的故事轴线中,依据人物与情节单元/事目配属关系来论,又出现“仙女救夫”与“殉情”的故事类型,共同组构了复合型的故事。

由于“解决难题”是一个世界通行的民间故事母题,在美国民俗学家斯蒂·汤普森编制的《民间文学母题索引》中,专门为“考验”安排了H类,收录各种考验的母题约1600种。承继采用AT系统分类法的丁乃通《中国民间故事类型索引》里,一般民间故事类别中的300-749是“神奇故事”,其中有“难题”这一类。金荣华先生《民间故事类型索引》(增订本)中所分类的故事类型下亦多见“难题考验”项,其中与男女婚姻相关的考验如“奇异的难题”、“其他难题”(463-499)下列465“神奇妻子美而慧,老实丈夫受刁难”、465E“青年来求婚,女父出难题”;“生活故事”(850-999)中851A.1“对求婚者的考试”和875B.6“巧女妙智解难题”等等。以此为基础对照娥皇女英故事中,除面对难题的身份或场景的安排上不拘于成套,呈现主体性别的变动外;其母题固定,情节中所面对的难题并非偶发意外事件,而测验内容结合地缘关系与人类生活习惯;同时,依循时序叙述以及类似考验的情节复演是民间传说极为常见的叙事思维(如“无三不成礼”、“事不过三”的认知与习惯),因此难题(考验)多采用“三复式”的结构呈现作为故事内容发展的基础。

例如在“二女出嫁传说”的情节单元中接连嵌入对娥皇女英的三次难题(考验):煮豆子、纳鞋底、骑马坐车(或为骑骡坐车、煮面、钻烟囱),其叙事结构出现成对排列的功能项演递(如命令—违命、匮乏—追求、挑衅—欠缺、难题—解决等),其中,娥皇女英是主角,以解决自己的难题发展出曲折的情节。接续“二女共侍佐夫”的段落中,主要关目落于解决他人(其夫舜)的难题或考验,采用“情况(难题)形成→采取行动→解决结果(改善或恶化)”三段式组成的基本事纲亦接连出现三次,层层推进恶父凶弟谋害行动的情节,发挥了“拓展、悬疑、延宕”的叙事效果。这个过程中,娥皇女英是不可或缺的辅助者,完成了观其行、协助解难、克尽妇道的阶段性任务,重要程度等同主角。值得注意的是,像这样娥皇女英为帝女,嫁给庶民舜,本身又似乎拥有着奇异的预知能力和神物(鹊裳、龙衣、药浴)来帮助男主人公渡过难关的故事,被称为中国早期的“仙女救夫型”故事范本。汤普森分类的313A型“帮助英雄本人逃走的姑娘”,金荣华《民间故事类型索引》(增订本)在“神奇的妻子”(400-424)中列为400的“凡夫寻仙妻”的类型77笔,所呈现的俱是这类主题的多样情节。

终曲“二女殉情化神”为娥皇女英故事画下浪漫、哀伤的句点。郦道元《水经注·湘水》:“大舜之陟方也,二妃从征,溺于湘水,神游洞庭之渊,出入潇湘之浦”,以及唐李贤注《后汉书·张衡传》引《列女传》:“舜陟方,死于苍梧,二妃死于江、湘之间,俗谓之湘君、湘夫人也”等书写,都化用了娥皇女英贤德真情,演出“生死的追逐——变形”的情节单元,成为殉情神话。由于“殉情”的主题在叙事文本、民间故事中经常使用,《民间故事类型索引》(增订本)就有749A“生虽不能聚,死后不分离”以及885B“恋人殉情”的类型,读者并不陌生。而《中国民间故事集成·湖南卷宁远县资料本》中更收录《二妃寻夫》《二妃与百鸟的故事》《红杜鹃和黄杜鹃》《泪竹的故事》《九嶷斑竹的故事》《湘妃竹》《望夫石》《舜峰的传说》等民间传说异文多篇,点染增附了二妃殉情而化物的神异故事。这些神异现象的出现既可视为死亡的哀感,或可谓之相守的象征,显示“殉情”类型结合着宗教、历史、文化与美学想象,在传说附会、史料演绎、神话移情中被激活,成为创作的素材。如此,依循民间故事的故事类型为基础观察,并借由结构主义的叙事序列为途径交叉解析,由于二者都着力于情节单元的缀连,因此在追索、建构故事的源头脉络的同时,一并掌握了文学书写中所透露出原始初民对于生存的关怀、民族文化的积淀以及特殊审美需求的讯息。

(二)就道德承载的层面观察

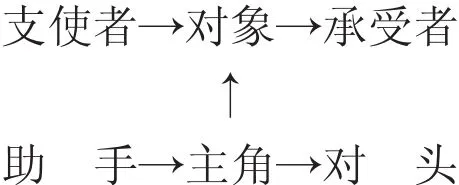

由于“角色模式”与“人物抉择”的关系密切,而“人物抉择”又主导着“情节发展”。根据格睿玛的设定的六项角色模式,强调其行动与基本事项的各种内在关系,二者相辅相成。其关系对应图式如下:

观察“重华二妃娥皇女英”故事中所包罗的主要人物不多,但角色的扮演随着情节变化定位,演绎着不同的关系与功能。一个角色可由不同的人物或因素承担,也有一个人物可扮演两三个不同的角色。以下即由其角色模式的互动掌握故事中所含蕴的道德承载。

举如“二女出嫁”故事中,“娥皇女英”是“主角”,同时亦是“承受者”;“支使者”明为尧帝,潜藏着的主导者实为古老的媵婚习俗。“承受者”亦然,从女主人公可扩指为传统习俗笼罩下的“人类”。其中“主角”的代表性亦随着行动变化对应,“共夫”是其间行动的系联(嫁舜为“行动”一,助舜为“行动”二),所欲获得的“对象”为“舜帝”(或为“舜即帝位的理想”)。论及“助手”与“对头”,则跳脱一般故事型态的人物善角与恶角的实指,指向非人类因素的主宰如道德的合同与分异。比如在二女争后时,主角娥皇女英分立,成互争之势;阻挡的“对头”为妒忌与私心,“助手”为潜存的姊妹血缘关系与姊妹之情。而在“共侍佐夫”的阶段,二女合心成一体之局,挟其智慧、能力共构为“助手”,与主角舜共同应付设阻的“对头”(如瞽叟、弟象的陷害,帝尧的测试以及命运的考验),圆满解决“难题”。其中,二女争后的考验项目:纳鞋底、炒豆子、煮面、钻烟囱、骑马(骡)与坐车等,除了指向女子技艺的基础训练,更强调的是耐力与智能的发挥。至于骑马乘车的和解则颂扬了谦让和合的伦理情操,而以“和谐而治”完成初民传统/信仰的期望值。再者,姊妹共夫辅佐事功一节所勾勒的正是初民社会道德观念与利群行为相结合以维持社会秩序的图景。

不同于前列的难题考验皆属人为设立的关卡,“二妃殉情化神”一节指向自然与命运的考验。加上这重考验,重华二妃共侍的道德基础不仅于妇德妇功,更涵摄了自我生命价值的追索——杀掉幼稚的自我,长大成人,型塑“贞烈”的典型。这样“贞烈相从”情操转化的殉情行动依赖于主角本身意向与意志力的抉择,而普芮蒙事纲发展最重要的因素即系于行动抉择的可能性,以此强化了叙事模式的主体核心,使得人物形象更为饱满。

此外,论及舜象兄弟斗争:舜在遭受谋害,死里逃生后,仍能不怨不怠,可谓恭孝;至于帝尧对舜的“政事”考核,如“慎徽五典”、“纳于百揆”、“宾于四门”、“纳于大麓”等治国能力、面对自然的挑战。这些都是原始故事中君王后备者所必须具备的考核条件(包括德性与能力)——观察他是否具有消弭天灾、抵御人祸的能力,是原始部落中对于君王最关键的要求,也是儒家文化建构理想人格(圣君)、建设理想社会(治世)的标准。

(三)就文化意涵的层面观察

1.区域性的文化风物

由于民间异说受到地方民众强烈的地域感情的驱使,因此,故事中所设置的考验,在方式上表现了特有的地方文化色彩,又以充满丰富的想象累积了浓厚的趣味性。例如“煮豆子”、“煮面”(煮成面疙瘩汤),反映了山西居民的饮食习俗;“纳鞋底”为妇女承担家庭经济的分工。另有“钻烟囱”的考题联系着山西盛产煤,农民生活以烧煤为主,所以烟囱特多的景观。这些都是当地特有的生产、生活方式,显示着区域性的文化特色;至于以“骑马(骡)、坐车”两项交通方式自择其一,判定先至者为后。在这段迎娶的过程中状况连连,车辐掉落、坐马生驹,波折迭起,最后是“姊妹共乘一车同时抵达”,和解作收,成就了谦让的美谈。但也因此时间延误,直到黄昏天黑才迎娶进门。是以从“昏”礼礼成的时间来看,民间采集的风习(“昏”期的概念)与礼制字书的定义相合。此外,关于地方风物:“洒泪斑竹”、“潇湘化神”的异说与“骡子不生驹”的认知,前者附会于湘妃神话,解释斑竹的由来,并串连舜妃不死化神、化鸟、化峰的浪漫想象;后者是将骡子的无生殖性的自然现象,牵合“女英落败气愤斥责所导致的禁令”;还有故事内容嵌入当地地名命名的由来,俱见与日常知识和生活经验链接的痕迹。这些说明着中国古代婚俗文化、地域文化正是了解中国传统文化的一个极佳的切入点。

2.文化仪典的审视

继从王者继承的思维来审视,“尧父嫁女以观其内”、“娥皇女英共侍佐夫”的诸项考核指陈着上古社会“尧舜禅让”制度的源头,同时为选贤与能的政治标准作注。陈星灿说:“‘历试诸难’作为一个英雄故事,我相信不是虞舜一己的故事……换言之,众人并非在找一个‘天命所归’的‘神人’;而是寻求一个能解决问题的‘英雄(圣人)’。”此外,罗泌更以“盖天下大器,王者大统,授受之际,得不历试诸难而决之天哉”牵合了荐天尽命的传承。这种英雄试炼的概念/制度设计与西方弗雷泽的金枝国王和坎伯尔英雄神话的演述仿同,都表现着人类对于王位继承的行为模式、交接仪典的信仰的集体无意识。

3.媵婚习俗与“二女共夫”的书写

随着人类历史文化的传衍发展,由于两性关系的发展与初民心理、原始禁忌、宗教信仰、风俗习惯乃至法律道德的确认的影响,在不同政治体制、不同时期环境里,往往反映出不同的社会意识形态与价值观念,因此婚俗文化制度时有更易。举如先民为了求“群”的生存,从无排他性的“男女杂游”的杂婚制,以辈分来划分的族内父母子女共夫共妻的“血缘婚”(又称“班辈婚”),继而意识着优生学原理以及伦理观念的要求发展出的“族外婚”的习俗。如两个氏族联盟的“群婚制”、“对偶婚”中的“从男居”到“从女居”,以及父权体制中的“一夫多妻妾”、“单偶婚”(“专偶婚”),到一夫一妻制的确立等,建构了两性关系。

在群婚制里,基于农业生产力的需要,或为壮大家族势力,封建阶级中的贵族(奴隶主)往往保留了有利于男性的婚习内容,容许一些特殊的婚姻表现形式,举如“烝”婚、“报”婚与“媵”婚、“妾”制婚。这种如今视为人伦礼法乱坏的野蛮婚俗形态,在西周、春秋时期统治阶级诸侯之间曾是一个普遍的现象,甚至平民家庭也受其影响。其中,“媵婚”制是说一个女子出嫁,必须有同姓的的娣姒、侄女和奴仆作为陪嫁,其后延展为与长姊结婚的男性有权把她的达到一定年龄的妹妹也娶为妻的婚俗。关于娣、姒、侄的从嫁媵婚习俗,根据《仪礼·士昏礼》郑玄注:“古者嫁女,必侄娣从,谓之媵。侄,兄之子。娣,女弟也。娣尊侄卑。若或无娣,犹先媵,容之也。”究其字义,《说文解字》释“娣”:“同夫之女弟也。”释“侄”:“女子谓兄弟之子也。”段玉裁进一步说明:“同夫者,女子同事一夫也。”“按女子谓女兄弟曰姊妹。与男子同。而惟媵己之妹则谓之娣。盖别于在母家之称。以明同心事一君之义也。”由于“媵”是出嫁女子(嫡妻)的侄娣,为早期封建礼教所规定认可,所生之子有可能接继宗祧。因此,“媵”在传宗接代、王位继承中的地位,仍高于战争时所纳的女性战俘、“嬖人”(获罪的犯妇)以及奴婢等非正式聘娶的妾属。战国以后,社会制度发生变化,媵婚制逐渐没落。总括而言,由于人口问题直接影响着种族宗室的繁衍以及经济生产力;在封建体制中,二族联姻建构、巩固着二国军事同盟的关系,通婚具有了政治功能。西周时期已注意到“男女同姓,其生不蕃”(《左僖二十年传》)的族内婚禁忌,又取利于“娶于异姓,所以附远厚别也”(《礼记·郊特牲》)的族外婚;是以媵婚习俗——男子同娶姊妹的婚制在父系宗法一妻多妾制度中曾经变相存在。至后,封建帝王宫廷的后妃制确立,媵制陪嫁渐渐消失。然而,这种姊妹共事一夫的习惯,乃至“妻死,由妻妹续弦”的婚俗,在父系社会的婚姻妻妾制度里隐隐形成文化潜规则,在史传诗歌、文字传说、记事小说多有记载,成为书写的题材。

检视“娥皇女英”的故事应是联结媵婚习俗最早的“二女共夫”的书写。根据《尸子》所录:“舜一徙成邑,再徙成都,三徙成国,尧闻其贤……于是妻之以媓,媵之以娥。”在《史记·五帝本记》中还记载了“瞽叟、象喜,以舜为已死……象与其父母分,于是曰:舜妻尧二女与琴,象取之,牛羊仓廪予父母”的“弟续兄嫂”的“转房婚”的习俗。这些都同步地显示了由原始母系氏族社会过渡到父系氏族社会的婚姻形态。

三 结论

本文经由“事纲逻辑”与“角色模式”的呈示,运用“故事类型”梳理“娥皇女英’民间传说与文学书写,针对其情节发展、道德承载与文化意涵三方面进行了解定位:

(一)在故事情节发展中,娥皇女英二女共夫的实践是在“解决难题”的主轴上,“凡夫寻仙妻”(“仙女救夫”)、“生虽不能聚,死后不分离”(“殉情”)等故事类型的复合,这说明神话、传说与故事之间往往彼此互相渗透、影响、融合与转化。其中,娥皇女英担当着解决难题者的角色模式透过行动抉择凸显了角色性格的特征(举如仁爱或自私,包容与牺牲),组构了或繁或简的叙事或情节的变化分合,而特殊意象设计的象征指涉——譬诸“斑竹、化神”的寄托无疑是缔造现实的一种手段,使我们窥见人类心灵运作的过程,如何以想象虚构调和了自然与现实(生死的敬畏恐惧)之间的冲突。

(二)娥皇女英的故事传说产生的背景已进入父系社会,虽然娥皇、女英是帝女,却下嫁自穷蝉以来七世皆微为庶民的舜,她们地位高、能力强,而接受父命与舜缔结婚约,在角色的扮演上二女由考察者、辅佐者而成为追随者,在身份上则同时承担了女儿、儿媳、妻(母)的多重角色。其中,故事聚焦于二妃与舜的家庭关系——举如“男外女内”的事功辅助实可视为通过文学书写召唤人类潜藏的“母性神格”的依赖,凸显着女性作为家庭生活中的关键对家庭的重要影响。流传至后世,娥皇女英遂成为男性为主的社会中“巧媳妇”类型的先行者。综观姊妹互争、相佐、同殉的情节单元里,披露出娥皇女英勤俭、谦让的品德,舜具备消弭天灾、抵御人祸的智勇,尤其舜以孝闻天下的救赎效果,夫妻同心协力、深情忠贞的教化力量,乃至天助自助的神秘力量,共同推升了尧舜文化的道德高度。

(三)在当时道德文化、社会生活、宗教习俗的笼罩下,娥皇女英共夫故事的主题关注于人类所面临的生存挑战、生活经验与生命意义的发现与解答,因此大多数难题的内容是针对人们生产、生活层面的实际困难与考验的记录,攸关于区域性的文化风物和文化仪典的种族记忆,提供了历史地理、民族文化的讯息。其中,极为特殊的是二女共夫的书写题材与封建时代原始初民的“媵婚”文化习俗联结,揭示了人类文化中婚姻型态的存在与流变;且不同于其他“并蒂宫花”的故事——或以色欲相争或以血胤之乱而发展出被评价为“红颜祸水”、“红颜薄命”的悲剧结局;其是以母仪天下的教化范本出现。这个故事的传播流行清楚地反映出特定时代人们的文化观念,预示了文化风习发展的轨迹。当野蛮群婚时代进入封建宗法社会,姐妹共嫁的婚姻形态——“媵婚”——除了承递原始婚姻文化中生育繁衍的功能,更借诸姐妹亲情密合婚姻伦理,服务于血缘宗法制,巩固血脉权力的正统性,扩大姻亲联盟的政治力,建构了家国同构的文化特征。所以,我们无论在民间传说与史传记述中都看到尧命二女婚嫁以观其内的文字描述;而在民间传说中则出现争后的情节;前者与陆续发展的周文明中男方的“一娶”,以侄娣避免嫡妻无子状况的“防篡煞”的概念相关;后者可视为“防嫉妒”的婚姻伦理观念的深化。二者标示着人类由乱婚野媾到伦理婚约的履行,逐步由生存本能的满足迈向秩序与文明。同时,随着时代潮流配偶婚制的改变,后世循此模式续有创写,无论出自民间口传或是文人之手,“富家女与穷郎君的角色模式”与“神奇助夫的考验情节”所共组的婚恋传奇仍然不断的被翻演传播着。

总结而言,经由口说与书写的钩合,故事类型的呈示与叙事序列的排列,这个回旋于民间传说、英雄史迹与神话想象的娥皇女英的故事,正说明了文化现象、现实经验与艺术形式三者交融落实的无限可能。

(严纪华,中国文化大学中文系教授)

Study of the Folktale and Literary W riting of E-huang and Nu-ying

Yen Jill-hwa

The widely known legend of Emperor Shun’s two imperial concubines(E-huang and Nu-ying)comprises three parts:theirmarriage to Shun,their devotion to Shun in his administrativework,and their sacrifice for love and goddeship.Based on the folktales,literary writings,myths and legends,this essay analyzes the narrative structure of this legend and focuses on plot development,moral discussion and culturalmeaning.

E-huang and Nu-ying;Folktale;Literary W riting;Cultural Implication