海峡两岸海上搜救协同机制法律保障研究

蔡莉妍

(1.华东政法大学 国际法学院,上海 201620;2.集美大学 法学院,福建 厦门 361021)

蔡莉妍.海峡两岸海上搜救协同机制法律保障研究[J].中国海商法研究,2017,28(3):97-104

海峡两岸海上搜救协同机制法律保障研究

蔡莉妍1,2

(1.华东政法大学 国际法学院,上海 201620;2.集美大学 法学院,福建 厦门 361021)

随着台湾海峡船舶通航密度的增加,两岸面临的海上搜救压力也日渐增大。构建有效的海上搜救协同机制对保障两岸航行安全具有重要意义。从海上搜救协同机制的理论基础入手,分析了两岸在构建海上搜救协同机制中所面临的现实困境,并从主体制度、实体规则和程序规则三个法律保障层面着力探讨了完善海峡两岸海上搜救协同机制的实现路径。建立海峡两岸海上搜救协同机制应在平等协商、相互尊重的基础上,充分发挥两岸的搜救力量优势,畅通信息渠道,明确两岸搜救合作的目标、范围和机构,共享两岸搜救资源,共担两岸搜救任务。

海上搜救;协同机制;法律保障

一、问题的缘起

两岸通航之后,船舶交通流量日益增多,海难事故亦日趋频繁,海上搜救面临的压力也逐渐增大。再加之海上通航环境的复杂化使得越来越多的海上险情发生在两岸海上搜救责任区的分界区域。因此如何以有效的政策支持两岸建立高效的搜救协同机制实为值得探讨的课题。近年来,两岸通过整治航道、建立船舶交通管理系统、引进先进搜救设备和举办多次两岸海上联合搜救演练等措施,提升了海上搜救能力。据中华搜救协会与中国海上搜救中心就台湾海峡两岸海上搜救合作统计数据显示,两岸海上搜救合作近年来呈现不断上升之势,2008年—2015年八年共计164起,相较于2003年—2007年五年之和58起增幅比例达到182%。[1-2]从厦门海事局2004年—2016年厦门涉台海上交通事故统计数据来看,厦金联合搜救同样呈逐年上升之势,2011年—2016年近六年共计24起(其中仅2013年一年就达10起),是2004年—2010年六年之和的两倍①资料来源:厦门海事局2004年—2016年涉台险情、事故统计表。。两岸学者对海上搜救合作也作了广泛研究,但尚未形成系统研究成果。从已发表的代表性论文来看,研究多是从海事管理角度出发,对海上搜救协同机制法律保障层面的研究比较缺乏。虽然也有学者提到法制建设不完善,但仅仅是倡导建立协同框架,对具体制度设计的研究不足,而从法律层面对海上搜救协同机制进行体系性建构却是海上搜救合作有效运行的制度保障。

二、海上搜救协同机制的理论探讨

庞德曾言:“有了概念,人们就有可能在只有较少规制的场合下工作,并有把握应付那些没有现成规制可循的各种新情况。”[3]论及海上搜救协同机制的法律构建,必须明确海上搜救和协同机制的内涵并分析海上搜救协同机制建立的现实意义。

(一)海上搜救的涵义及特征

一般而言,海上搜救(maritime search and rescue)是海上搜寻和救助的简称,是以政府为主导,协调一切力量,为海上遇险人员提供搜救服务的公益性活动。无论是国际公约还是国内立法都强调了主管机关、事故现场附近的船舶、设施及船长在海上搜救中的义务与责任②如《1974年国际海上人命安全公约》第五章第10条至第15条、《联合国海洋法公约》第98条、《1979年国际海上搜寻与救助公约》第二章第1条、《中华人民共和国海上交通安全法》第36条至第37条,《中华人民共和国海商法》第174条等。。《中华人民共和国海上人命搜寻救助条例(征求意见稿)》第52条规定:“海上搜救是由各级海上搜救中心组织或协调,利用现有人力资源和设施以确定遇险人员位置、拯救遇险人员,为其提供初步的医疗、食品、通信或其他所需服务,并将其转移到安全地点的行动。”该定义借鉴了《1979年国际海上搜寻救助公约》(简称ICOMSAR公约)1998年修正案第一章第3条的规定,阐明了搜救的主体以及搜救行为的内容。从该定义来看,海上搜救主要是指对人命的搜寻与救助,不仅是救助方基于尊重生命的人文关怀所应履行的法定义务,更是搜救立法所要保障的终极价值目标。

海上搜救的基本特征为法定性、公益性、公共性和协调性。[4]其中协调性表现为海上搜救涉及多元主体之间的联动,通过共同协作,使政府、企业、第三部门等主体间相互弥补缺陷,避免搜救主体的行动冲突,以提升海上搜救效率,取得预期的搜救效果。

(二)海上搜救协同机制的内涵

协同理论发轫于20世纪70年代德国著名理论物理学家Hake所创立的协同学。协同学旨在研究系统内部各子系统之间如何相互配合形成协同作用,改“无序状态”为“有序结构”。[5]随着经济全球化和区域经济一体化进程的推进,国家边界的限制逐渐淡化,区域竞合空间单元如跨国合作机构的联动日益深化,体现在海洋事务上尤为明显,如海上反恐合作、海洋环境保护、碳捕获与封存等。

协同机制(synergy mechanism)是主体通过互动(冲突和合作)以实现既定目标或协定目标的过程、作用方式和程序。海上搜救作为一种公共服务,其顺利运行需要各组织之间相互合作,优势互补。相较于过去政府单一的搜救主体,现行的海上搜救需求需要更加复杂的公共服务供给体系。除海上搜救中心等专业机构外,还涉及海洋、渔业、气象、医疗等部门。现代化的搜救服务体系不能简单依靠终极权威,采取自上而下的指挥逻辑,而是应在多元有序关系中发挥各自的供给优势,找准定位以实现相互关系的整合。这一互动行为模式主要面临着协调成本高昂以及责任边界模糊化等问题。[6]尤其是在面对海上突发事件时,政府、市场和民众等多重力量之间由于工作宗旨与组织形式不尽相同,若缺乏有效协调,不仅导致资源浪费,更重要的是严重影响海上搜救活动的有效供给。因此为了解决海上搜救协调不顺所带来的运行不畅,有必要探讨海上搜救多元供给主体的协同机制建设。

(三)海上搜救协同机制的组成

海上搜救协同机制的研究对象是海上搜救各个环节表现出来的组织形式及其内在的运行机理与变化规律,其重点目标在于为了达到良好的搜救效果,在海上搜救主体之间如何相互配合、协调一致。协同机制的实质在于建立在公共利益和认同之上的良好合作,其权力向度是相互的、多元的,而非单一的、自上而下的。从内容来看,包括三个层面的协同整合:(1)协同层级的整合,包括上下级政府之间的“纵向协同”或各同级政府、同一政府不同职能部门之间的“横向协同”。(2)协同功能的整合,使不同功能部门协同工作。(3)公私部门的整合,包括以海上搜救中心为主体的政府部门与社会力量船舶之间的“内外协同”。[7]从制度保障来看,包含了三个层次的安排:第一是原则性的制度安排,通过制定和完善相关立法,对海上搜救协同机制的法律框架进行初步性构建;第二是由参与协同机制的机构之间签署备忘录,对法律中难以细化的具体事宜如职责分工、安全监管技术及工作机制等作出明确的规定;第三是针对实践中的具体操作环节例如搜救信息的搜集与传递、船舶及人员的调配等业务进行及时有效沟通的联络机制安排。

(四)海上搜救协同机制建立的现实意义

中国拥有广阔的海域和丰富的通航资源,建立海上搜救协同机制既是时代发展的必然趋势,又契合中国的国家利益和战略需求,同时也是履行国际公约义务的需要。从国际实践来看,北极理事会成员国、黑海沿岸国、波罗的海周边国家均签订了双边或多边搜救合作协议①北极理事会2011年通过了具有普遍约束性的国际条约——《北极海空搜救合作协定》,黑海沿岸国于1998年签署了《黑海沿岸国关于海上搜救服务的合作协议》(“安可拉协议”),波罗的海及地中海周边国家之间主要是通过政府间达成的双边条约构成本海域的搜救协同机制。。中国也高度重视并积极参与周边海域的搜救合作,近年来签订了《中美海上搜救协定》《中朝海上搜救协定》《中韩海上搜救合作协议》《越南下龙至中国防城港高速客轮航线搜救合作协议》等,这些都为中国探索与周边国家展开海事合作与交流以及航运安全提供了有力保障。具体到海峡两岸海上搜救协作上,一方面,由于台湾海峡作为两岸交往的重要通道,建立高效的海上搜救协同机制不但有利于两岸的航行安全,更有利于保护两岸民众的生命财产安全和海洋生态环境。另一方面,海上搜救行动的政治敏感度较低,相对于传统安全领域的“高阶政治”议题更容易达成两岸共识,有助于巩固两岸互信,为进一步破解两岸合作中固有的政治难题积累经验。

三、构建海峡两岸海上搜救协同机制之困境

(一)政治困境

由于两岸在社会制度、政治体制和法律规范上的客观差异,基于政治考量和国内外局势的变化,现有制度和规范无法吸收和解决现实中不断涌现的新问题。从目前的两岸海上搜救实践来看,双方搜救船舶一般在各自所辖水域执行任务。对“一个中国”及其衍生的“承认争议”给双方公权力机关以“公对于公”名义进行直接接触带来了实际障碍。[8]为了避免越界引起误会,海峡两岸形成了以海峡中线作为管辖权划分默契的分界线。以2011年10月1日发生的“闽龙渔1123号”事件为例,东海救助局在出动飞机执行接运伤重船员任务时需穿越金门水域,经由中国海上搜救中心先请(台湾)中华搜救协会向“行政院国家搜救指挥中心”(简称“行政院国搜中心”)报告并取得同意后才起飞。对于时效紧迫的搜救合作来说,受制于政治原因可能导致缓不济急。相较于其他海域执法合作,两岸在海上搜救层面上的协作相对畅通,主要原因是双方在尊重人权、珍惜人命的人道主义立场上存在共识,也为两岸海上搜救协同机制的构建提供了客观基础。从目前的实践来看,两岸也采取了许多有益的尝试和探索,例如通过厦金海上搜救应急联络渠道,厦金两地已成功实施了多起海上联合搜救行动,及时有效地拯救海上遇险人员。

(二)法制困境

海峡两岸在海上搜救的法制建设上,虽均以相关国际法条约为基础,但仍遵循各自的建设道路,存在诸多冲突之处。尽管《海峡两岸海运协议》第7条特别强调双方应积极推动海上搜救合作,建立搜救联系合作机制,并按照就近、就便原则及时实施救助。但是从具体实施层面来看,仍存在较大障碍,主要体现在管辖权的分配方面。

首先是搜救责任区的划分。海上搜救责任区是由国际海事组织(简称IMO)通过国家政府统一协调确定的,是一国在规定范围内义务提供搜救服务的区域。中国作为IMO的成员国,目前公布的搜救责任区范围是:渤海全部;黄海:124°E以西海域;东海:126°E以西海域;南海:120°E以西、12°N以北的海域。福建省海上搜救中心的责任区为:北界限:自沙埕港港界北点(27°10′06″N,120°25′54″E)沿118°方位线向东南沿至27°00′00″N纬度线,再沿27°00′00″N纬度线向正东延伸(同浙江海事局南界限);南界限:自福建、广东两省分界线沿117°14′00″E经度线向正南延伸至23°30′00″N纬度线,再沿23°30′00″N纬度线向东延伸(同汕头海事局北界限);东界限:126°E经度线(中国政府对外公布的东海海域的东界限),包括台湾海峡2/3水域。此外,目前海域执法实践当中还存在海事监管区,其与搜救责任区并非完全重叠一致。前者是海事局从便于监管的角度进行划分的区域,后者是海上搜救中心按照地方行政区划进行划分的区域。因此是否有必要将“两区合一”,对海上搜救责任区进行重新划分值得进一步思考。

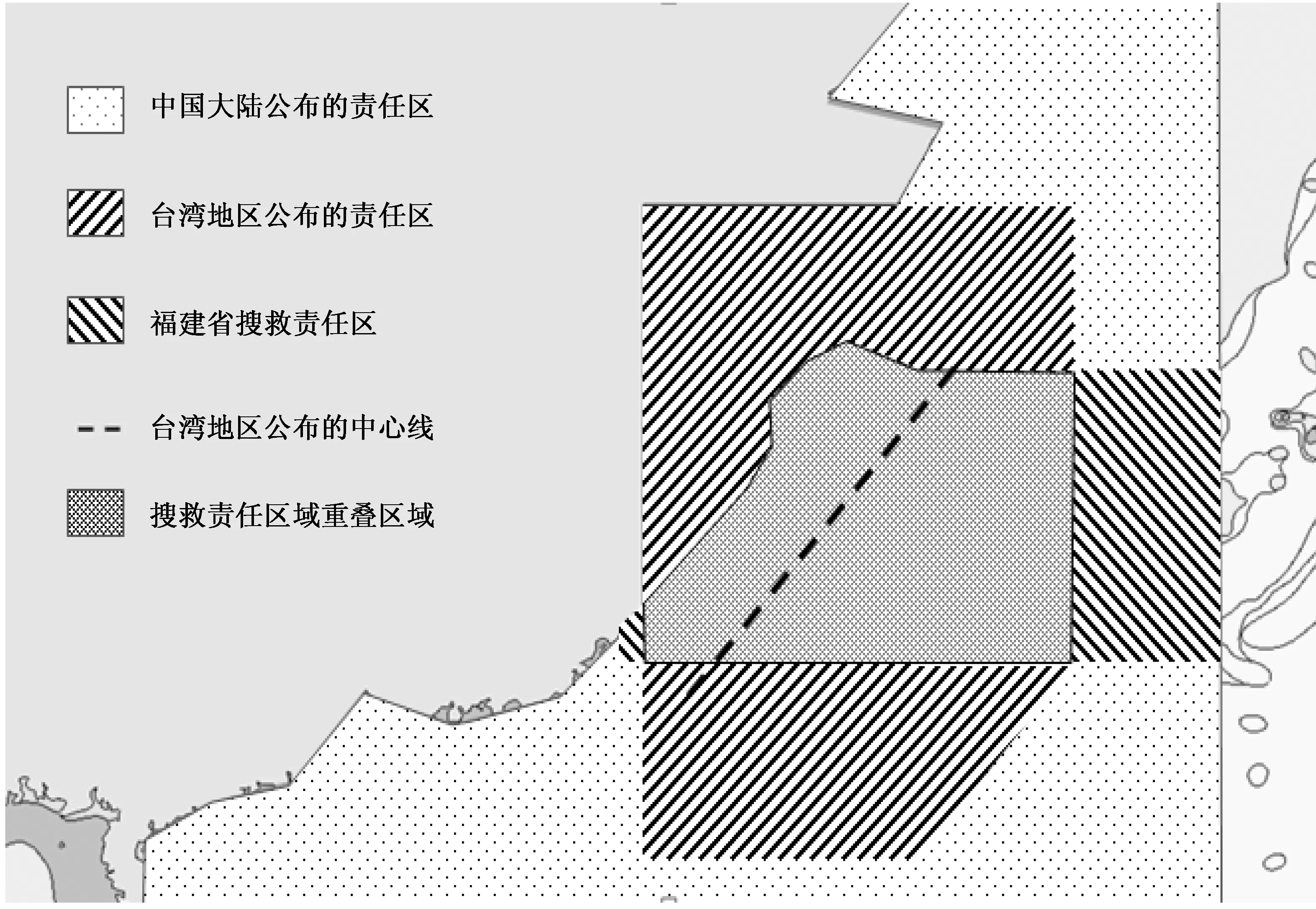

由于台湾当局并非IMO的成员,按照台湾“行政院国搜中心作业手册”规定,搜救责任区以国际民航组织(ICAO)划定的“台北飞航情报区”为搜救区域,包括以直线顺序连接下列各点所成区域内之全部空域:29°00′N,117°30′E往东至29°00′N,124°00′E,往南至23°30′N,124°00′E,往西南至21°00′N,121°30′E,往西至21°00′N,117°30′E,再往北回至29°00′N,117°30′E,覆盖区域广阔(包括台湾周边海域及大陆东南沿海部分),与福建省海上搜救责任区存在重叠(具体参见图1)①资料来源:福建海事局和厦门海事局相关的数据统计。。在重叠海域中划定“领海”范围的规定上,两岸亦存在冲突和争议。值得注意的是,鉴于飞航情报区是在中国政府名义下存在的,是国家内部的地区性划分,而且飞航情报区的主要目的在于空中交通管制,即提供飞航情报服务和告警服务,并非为了保障水上人命安全。因此与通行的海上搜救责任区的使用目的相悖。

图1 台湾海峡搜救责任区示意图

其次从船舶遇险报警程序来看,分成两类:全方位报警和选择性报警。当全方位报警时,两岸主管机关在接收报警到核实、协调乃至最终确定搜救协调机构的过程中,遇险船舶处于被动接受双重协调指挥状态。当选择性报警时,船舶所在位置要与两岸实际控制区域相符合,由于两岸搜救中心对双方重叠的搜救责任区及中线分割没有从字面上明确,对遇险船舶尤其是外轮来说选择合适的报警对象并非易事。故遇险船舶为了稳妥起见,往往采取全方位报警。两岸主管机关在确认遇险水域之后,应建立快速协调机制,采取就近就便原则,提高海上搜救效率。

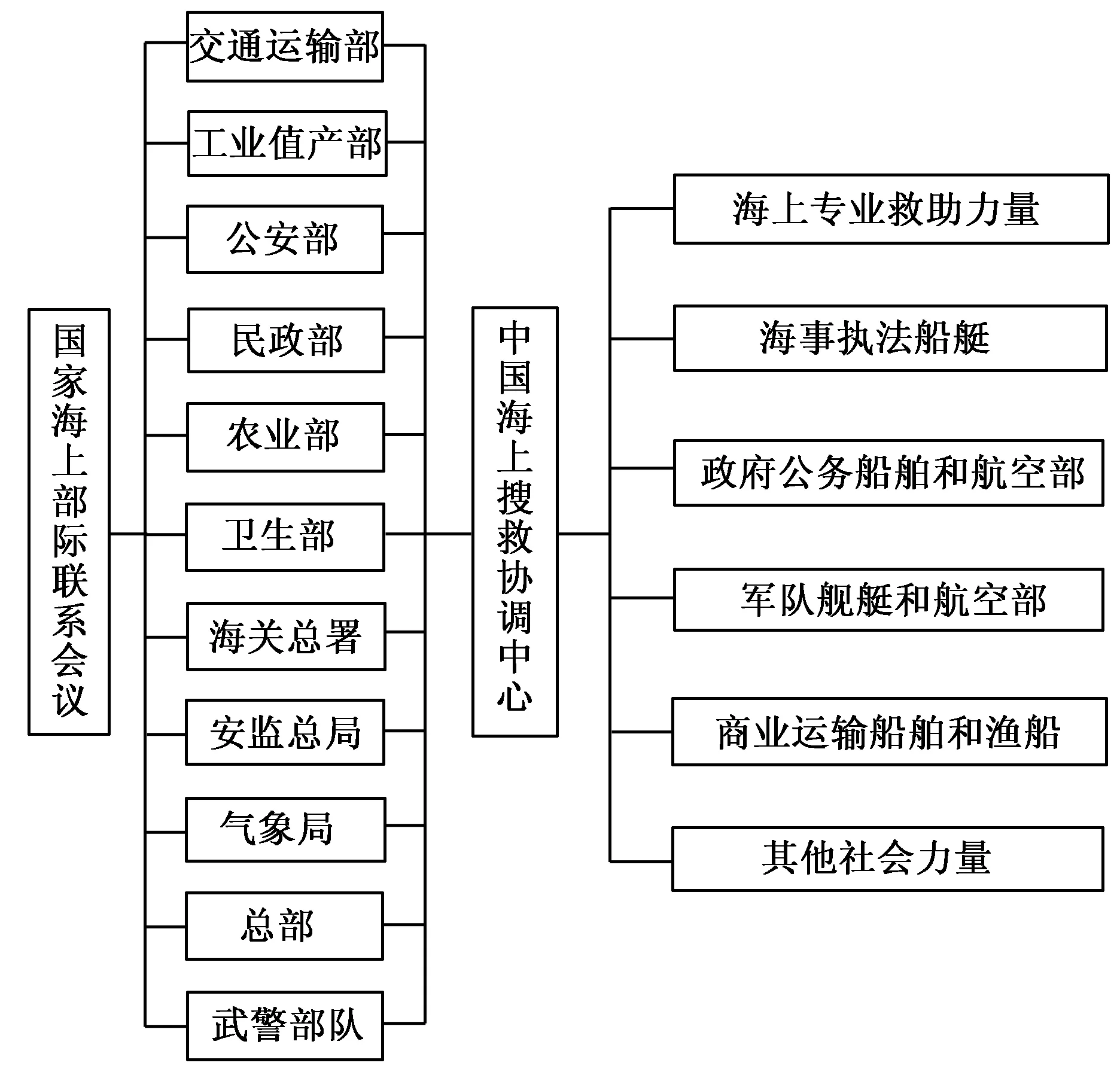

(三)体制困境

大陆海上搜救管理体制依据ICOMSAR公约要求建立,仍然采取的是传统一元型的政府供给模式,主要由政府部门和部队组成。由国家海上搜救部际联席会议作为应急领导机构统筹全国海上搜救和船舶污染应急反应工作。中国海上搜救中心以交通运输部为主承担海上搜救的运行管理工作(具体参见图2)。除此之外,实行国家、省、地市三级海上搜救体制,其中福建省海上搜救中心和搜救分中心负责台湾海峡水域的海上搜救工作。当发生涉及两岸搜救事务时,福建省海上搜救中心报请中国海上搜救中心处理,大陆台湾事务机构参与政策指导和善后处理。尽管近年来通过吸纳航运企业、船舶服务公司和其他社会主体,进一步增强了海上搜救力量,但主要还是依赖于行政力量推动,资源、能力等要素配置上尚无法与政府部门相匹配。因而在实施搜救行动上缺乏独立性和自主性,影响了多元主体间在共同利益与共同目标乃至集体行动上的一致性。

图2 中国海上搜救组织结构图

台湾地区2000年设立“行政院国搜中心”,负责组织协调整个台湾地区的搜救事务。其中海难搜救机构主要由“交通部”会同“海巡署”等部门成立的“海难救护委员会”负责,其职责范围中就包括涉及国际及两岸海难事务的协助处理。囿于台湾地区“两岸人民关系条例”之规定,台湾地区官方之海上搜救机关不能与大陆海上搜救机关直接联系。因此,民间社团法人组织(台湾)中华搜救协会受“海难救护委员会”委托,负责与中国海上搜救中心联系。实践操作是“交通部”下设的台北任务控制中心等部门接到报警信息后,通过(台湾)中华搜救协会与大陆方面就海上搜救的具体事务展开接洽。

总体而言两岸搜救体制均属于政府领导下的多元化搜救,主要是通过政府来协调各方搜救力量。大陆方面,虽然有各级海上搜救中心,但现有法律并没有明确其法律性质,海上搜救中心不具有法人资格,在运行过程中往往容易被各级政府干预,程序性操作较少。加之海上搜救中心与海事系统存在职能交叉,中心与各成员如渔业、气象、海军、空军等部门联络不通畅。各成员职能条块分割,缺乏必要的职能集成。职责分散影响整个海上搜救系统协调能力。台湾地区方面,依“灾害防救法”第3条之规定,“交通部”为海上搜救主管机关,但却同时要求海难事件发生后第一时间通报至“行政院国搜中心”,由“行政院国搜中心”进行搜救指挥工作,因此“交通部”的“海难救护委员会”很难逾越行政职权去指挥行政院工作。繁琐的行政决策不利于搜救协调工作的有序进行,容易延误最佳搜救时机。

四、海峡两岸海上搜救协同机制的实现路径及法律保障

基于上文之分析,建立两岸海上搜救协同机制是保护两岸民众的安全福祉和强化两岸之间政治互信的内在要求。虽然体系化、制度化构建方面存在种种困难,但是两岸海上搜救主管部门并未停止在搜救具体事务方面的合作探索,也为两岸海上搜救协同机制的构建提供了实践基础。总体而言,完善的协同机制不仅需要实践中的稳步推进,还需要相应的理论支撑。目前中国尚未出台专门的海上搜救立法,从已有立法来看,海上搜救中心的法律地位不明确,海事部门和分中心出台的海上应急相关预案也未能上升到法制层面。在现有法律语境下,对海上搜救活动所涉及的多元主体之组织边界及权责关系都不甚明确,因而增加了搜救合作中的不确定性和随机性。从现阶段的两岸海上搜救合作工作重心来看,主要目标在于固化成功的搜救合作模式、扩展应急合作平台、从应急合作向安全监管合作方面转变,推动建立“事务上分项协作、水域上分区协作联动、紧迫程度分级协作”的合作机制。为实现上述目标提供有效的法律保障,需要从以下几个方面着手。

(一)加强两岸海上搜救的主体协同机制

依照解决政府管理碎片化和空心化的整体政府跨界协同治理之理论逻辑,公共行政的最佳目标是通过协商、合作,确立认同、伙伴关系、共同目标等方式促进多维公共服务主体之间的协同合作,借助制度创新重新定位政府职能,避免职能交叉和利益冲突。从诱发因素的支配性来看,可将官方合作分为“回应性合作”和“开发性合作”。[9]“回应性合作”是目前两岸海上搜救合作的主要模式,多基于应对特定海上突发事件和共同压力而进行,相对被动,应逐步向“开发性合作”转变,将紧急状态下的权宜之计转化为常态化的战略部署。海峡两岸对海上搜救的目标共识和利益耦合给协同机制的构建提供了可能。

从主体协同层面分析,第一,应建立两岸海上搜救主管机关之间平等、互信的政治对话机制。将海上搜救各单位的权责分工明确具体化,并将执行搜救的作业程序规范化。特别是及时与高效的问题磋商机制对摆脱非合作的博弈困境、增强海上搜救的协同效应具有重要的现实意义。2015年3月26日生效的《福建省海上搜寻救助规定》第20条也明确了福建省海上搜救中心应加强与台湾地区海上搜救机关的交流与合作,应定期组织两岸海上搜救交流研讨、救助演练,并建立两岸海上搜救协同合作机制。

第二,突破以政府为中心的一元管理模式,构建群策群力的多元协作的海上搜救体系。合理界定参与海上搜救各部门的具体职责、工作内容和合作方式,以确保各涉海机构既能各司其职,又能相互配合,以形成强大合力。除了重塑政府部门内部的合作关系,还应通过与市场主体、公民社会组织等非政府力量协商制定具有可操作性的合作协议,进一步细化各行为主体在海上搜救中的参与和协作的方式,最大限度地减少海上突发事件应急反应的空白。为此,可以参考其他国家的先进经验,引入商业模式来补充和改进海上搜救的应急装备。[10]考虑以长期固定的合同形式向商业机构租赁用于搜救的船舶和飞机来弥补两岸搜救力量配置上的不均衡,同时也有助于推进交通运输治理体系和搜救能力现代化。

第三,完善搜救资源支持与社会力量动员制度。从大量的海上搜救行动实践可以看出,仅靠政府力量难以全面有效地应对海上突发事件。研究制定海上搜救志愿者章程,明确海上搜救志愿者的权利与义务是实现有效协同的必要途径。中国目前海上搜救志愿者的数量和规模还处于初级发展阶段,资源和配置往往依赖于政府部门,无法充分发挥对海上搜救的支持和保障作用。因此从立法层面上看,应首先明确海上搜救志愿者的法律地位以及与政府之间的关系,保证其合法性、自主性和独立性。其次,对于志愿者的资格条件,应规范海上搜救志愿者的注册准入制度,并深化培训、考核和评价机制。[11]培育和建立海上搜救志愿者队伍和相关数据库,实施就近、快速有效的搜救。此外,由于海上搜救活动具有高度危险性、专业性和实践性,应以保护志愿者权利为重心,对特殊权利予以专门规定。例如针对志愿者的人身安全保障权,可以将其纳入社会保障体系。此外,要充分尊重志愿者对搜救活动风险和应对、防范措施的知悉权。

第四,健全海上搜救主体责任体系。由于多元主体在资源、技术和能力等诸多方面存在差异,客观上强化了不同主体之间权责的相互依赖程度。[12]在确保政府依法行使主导权的前提下,应赋予市场主体等社会力量更广泛的授权,鼓励他们通过介入海上搜救的决策和日常管理,来实现有效的互动和合作。该责任体系实质上是一种行为约束机制,不仅包括搜救合作中各方应遵守的规则,还包括违反合作规则时所导致的损失及补偿等。例如对海上搜救部门违反其行政职责的行为予以处分,对不服从主管机关的统一安排与指挥,拒绝执行搜救任务和擅自停止、退出搜救作业的船舶、设施予以处罚。

(二)建立两岸海上搜救的政策协同机制

目前两岸海上搜救法规虽各有不同,但其目标是一致的,双方应抛开政治因素,按照海上搜救相关国际公约精神,探索保障两岸航行安全的因应之道。从政策协同层面分析,重点关注以下几点。

首先,协商海峡两岸搜救合作海域,适当放宽管辖海域搜救单元准入限制,简化信息通报及搜救力量进入对方海域的审批流程,可以考虑依照ICOMSAR公约之规定,制定两岸搜救船舶、飞机进入对方水域之许可办法。因海难发生时间上的随机性,搜救船舶提出申请的对象、申请文件、许可机关、许可时限等问题都有赖于法律规定的切实可行。

其次,完善搜救资金补偿机制。在政府财政条件允许的情况下,应成立专项补偿资金,明确补偿的范围和对应的数额标准,公开补偿资金的管理和使用流程,以弥补商船和渔船等社会救助船舶因参与海上搜救任务而受到的费用损失,包括油料燃气消耗、船期延误、运营成本支出等。除了物质金钱褒奖之外,还应重视对社会力量的精神鼓励和表彰以满足其追求自我价值以及社会价值的精神需求。此外,还可通过减免车船税、营业税、所得税、渔业资源税等税费,对积极参与救助的渔船等商业船舶采取减税奖励措施以实现利益转移和利益补偿。 值得指出的是,在中国现阶段财政转移支付制度还不健全的情况下,可以建立海上搜救基金制度,以弥补搜救力量取得财政支持以后,与实际搜救费用之间的差额。作为一种海上搜救社会保障制度,海上搜救基金应综合各方社会力量,由政府提供可行性指导。在此过程中,政府的角色定位应由搜救服务的直接供给者向公共价值的促进者转变。具体的资金来源除了国家和政府的财产投入、港口航运企业的摊派等强制性资金,还可引入保险公司、其他水上经济活动组织的支持以及社会公益捐款等①水上经济活动组织包括海上捕捞养殖企业、海上石油勘探组织以及水下施工组织等。。

(三)健全两岸海上搜救的程序协同机制

经济合作与发展组织(OECD)将协同机制分为两大类:结构性协同机制(structural mechanisms)和程序性协同机制(procedural mechanisms)。前者侧重为实现协同而设计的结构性安排,如部际联席会议、专项任务小组等。后者侧重于实现协同的程序性安排和技术手段。[11]由于两岸在构建结构性协同机制方面仍存在一定的现实困难,因此可以优先考虑从程序协同机制着手完善。海上搜救作业的成败很大程度上取决于是否具备迅速、确实之通信系统,因此程序协同机制的关键在于建立两岸航行安全资讯交换机制和搜救协调快递联系通道,包括有关搜救设施之共用、共同程式之建立、联合训练与演习的实施、通信频道之定期检查、搜救资料之交换以及搜救流程的通报等,以确保搜救信息和情报的及时传递,争取提高搜救时效。

具体操作层面可以从两个方面展开。一是协商确定海峡两岸搜救合作之联络方式。为了有效协调多部门、多层级之间的活动,可以借助电子政务,建立灵敏准确的信息共享平台。通过数据采集、数据链接等功能,将两岸的海上搜救信息数据进行集成,包括主管机关、相关职能部门及相应法规政策等,通过信息交互,增强彼此在搜救事务上的协作能力。二是明确共同的搜救对象报告制度。搜救对象报告制度应包括信息接收机关的确定,报告制度对象的确定和报告制度的适用范围等。接受信息机关的确定应按照“先接警先处置”原则,即先接到求助报告的一方应立即启动应急预案,并通过联络机构通报对方,与对方搜救机构进行沟通和协调。对于报告制度的对象,应当按照管辖水域范围来确定,而不是以船舶国籍来确定。除此之外,应尽量减少信息传递环节,根据险情种类、危险程度、影响范围及敏感程度采取分级处理。

五、结语

建立海峡两岸海上搜救协同机制应秉持平等协商、互信互惠与相互尊重之原则,采取轻重缓急、循序渐进、去政治化的思路分阶段进行。在双方达成既有共识的基础上,围绕海上搜救协作的共同行动指南和基本纲领展开对具体内容的谈判,促成《海峡两岸海上搜救合作协议》的签订。畅通两岸海上搜救信息渠道,共享两岸搜救资源,共担两岸搜救任务,明确搜救合作目标、合作范围、合作机构等问题,充分发挥两岸间的搜救力量优势,建立两岸间制度化、规范化和常态化的海上搜救协同机制,全力保障金、马、澎和台湾海峡水域的安全与稳定。

[1]郭俊良,林彬,翁顺泰.两岸海上搜救体系通力合作之研议[J].台湾海事安全与保安研究学刊,2010(4):32.

GUO Jun-liang,LIN Bin,WENG Shun-tai.A study of the cooperation for search and rescue at sea between the Taiwan Straits[J].Journal of Taiwan Maritime Safety and Security Studies,2010(4):32.(in Chinese)

[2]中华搜救协会2000年~2013年通讯救难记录统计[EB/OL].[2016-05-02].http://www.csara.org.tw/images/pdfFiles/20-3.pdf.

Search and Rescue Association 2000~2013 search and rescue data statistics[EB/OL].[2016-05-02].http://www.csara.org.tw/images/pdfFiles/20-3.pdf.(in Chinese)

[3]沈宗灵.现代西方法律哲学[M].北京:法律出版社,1983:86-87.

SHEN Zong-ling.Modern western philosophy of law[M].Beijing:Law Press,1983:86-87.(in Chinese)

[4]吴斌,郭彦亮.应建国际海上搜救合作机制[N].北京日报,2014-03-19(18).

WU Bin,GUO Yan-liang.International maritime search and rescue cooperation mechanism should be built[N].Beijing Daily,2014-03-19(18).(in Chinese)

[5]白列湖.协同论与管理协同理论[J].甘肃社会科学,2007(5):228-230.

BAI Lie-hu.Coordination theory and management synergy theory[J].Gansu Social Sciences,2007(5):228-230.(in Chinese)

[6]张楠.基于协同治理理论的我国地方政法区域治理研究[M].武汉:湖北人民出版社,2015:185-186.

ZHANG Nan.Study on regional governance of local politics and law based on synergetic governance theory[M].Wuhan:Hubei People’s Publishing House,2015:185-186.(in Chinese)

[7]汪锦军.构建公共服务的协同机制:一个界定性框架[J].中国行政管理,2012(1):19.

WANG Jin-jun.To build coordination mechanisms of public services:a defining framework[J].Chinese Public Administration,2012(1):19.(in Chinese)

[8]祝捷.论两岸海域执法合作模式的构建[J].台湾研究集刊,2010(3):28.

ZHU Jie.On the construction of cross-strait cooperation over maritime administrative affairs[J].Taiwan Research Journal,2010(3):28.(in Chinese)

[9]麻宝斌,李辉.中国地方政府间合作的动因、策略及其实现[J].行政管理改革,2010,27(9):64.

MA Bao-bin,LI Hui.The motivation,strategy and implementation of cooperation between Chinese local government[J].Administration Reform,2010,27(9):64.(in Chinese)

[10]章荣军,陶维功,张重阳,臧胜永.澳大利亚海上搜救体系介绍[J].中国海事,2009(11):56.

ZHANG Rong-jun,TAO Wei-gong,ZHANG Chong-yang,ZANG Sheng-yong.An introduction of the Australian maritime SAR system[J].China Maritime Safety,2009(11):56.(in Chinese)

[11]史晓琪.中国海上搜救志愿者相关法律问题与立法实践[J].中国海商法研究,2016,27(1):80.

SHI Xiao-qi.Study on the relevant legal issues and practice regarding maritime search and rescue volunteers in China[J].Chinese Journal of Maritime Law,2016,27(1):80.(in Chinese)

[12]黄志球.中国海上搜救管理体制创新研究[M].武汉:武汉大学出版社,2016:185.

HUANG Zhi-qiu.Study on the innovation of management system of maritime search and rescue in China[M].Wuhan:Wuhan University Press,2016:185.(in Chinese)

[11]周志忍,蒋敏娟.整体政府下的政策协同:理论与发达国家的当代实践[J].国家行政学院学报,2010(6):29.

ZHOU Zhi-ren,JIANG Min-juan.Policy synergy:theory and practices in developed countries[J].Journal of China National School of Administration,2010(6):29.(in Chinese)

Researchonthelegalprotectionofcross-straitsynergymechanismovermaritimesearchandrescue

CAI Li-yan1,2

(1.Faculty of International Law,East China University of Political Science and Law,Shanghai 201620,China;

2.Institute of Law,Jimei University,Xiamen 361021,China)

The pressure of maritime search and rescue on both sides of the Taiwan Strait is increasing with the expanding traffic volume across Taiwan Strait. Setting up an effective synergy mechanism over maritime search and rescue has great significance to safeguarding the navigation safety. Starting from the analysis of the theoretic basis of the synergy mechanism over maritime search and rescue, the paper analyzed the predicament encounted in establishing the synergy mechanism, then it probed the path for perfecting the synergy mechanism from the various perspectives of subject system, substantive rules and procedural rules. Based on equality and mutual respect,for the establishment of cross-strait maritime rescue coordination mechanism it is important to give full play to the advantages of both sides; smooth channels of information, define objectives, scope and institutions; and share rescue resources and missions.

maritime search and rescue;synergy mechanism;legal protection

2017-05-16

福建省社会科学规划项目“两岸海上搜救协同机制之法律构建”(2014C135)

蔡莉妍(1983-),女,江西南昌人,集美大学法学院讲师,华东政法大学国际法学院国际法专业博士研究生,E-mail:saili16@163.com。

DF961.9

A

2096-028X(2017)03-0097-08