2004—2011年上海市原卢湾区女性乳腺癌的发病率及死亡率分析

王 珏, 蔡 慧, 傅忠星, 丁一波, 王烨菁, 周建军, 杜 琰*

1. 复旦大学附属妇产科医院临床流行病学研究室,上海 200011 2. 海军军医大学附属长海医院普通外科,上海 200433 3. 海军军医大学流行病学教研室,上海 200433 4. 上海市黄浦区疾病预防控制中心慢性病防治科,上海 200023

·论著·

2004—2011年上海市原卢湾区女性乳腺癌的发病率及死亡率分析

王 珏1, 蔡 慧2, 傅忠星3, 丁一波3, 王烨菁4, 周建军4, 杜 琰1*

1. 复旦大学附属妇产科医院临床流行病学研究室,上海 200011 2. 海军军医大学附属长海医院普通外科,上海 200433 3. 海军军医大学流行病学教研室,上海 200433 4. 上海市黄浦区疾病预防控制中心慢性病防治科,上海 200023

目的探讨2004—2011年上海市原卢湾区女性人群乳腺癌的发病率和死亡率。方法系统整理2004年1月至2011年12月上海市肿瘤登记报告中原卢湾区户籍女性人群乳腺癌发病和死亡资料,计算女性乳腺癌发病率及死亡率,并用2000年全国第5次人口普查的标准人口年龄构成进行标化,采用年均变化百分率计算其年均率值并进行趋势分析。结果上海市原卢湾区2004—2011年共报告女性新发乳腺癌980例,占同期全区女性恶性肿瘤的19.17%,位居女性新发恶性肿瘤之首。8年间死亡313例,位居女性恶性肿瘤死亡原因第3位。2004—2011年上海市原卢湾区女性乳腺癌标化发病率与标化死亡率相对平稳。结论乳腺癌是上海市原卢湾区女性人群主要恶性肿瘤,年龄是影响乳腺癌发病与死亡的重要因素,应重点关注乳腺癌的预防和筛查。

乳腺肿瘤;发病率;死亡率

乳腺癌(breast cancer)是威胁女性的第一大恶性肿瘤,其发病率与死亡率均居女性恶性肿瘤之首[1]。乳腺癌的发病在不同地区和种族间存在较大差异。其中,欧洲西部国家、澳大利亚、新西兰及北美洲国家等人群发病率较高,而亚洲、非洲等地区人群发病率较低[1]。随着我国社会经济发展和生活方式的改变,女性乳腺癌发病率逐年上升,位居女性恶性肿瘤发病首位,并呈年轻化趋势;死亡率则居女性恶性肿瘤第5位,是当今社会的重大公共卫生问题[2-6]。

乳腺癌的发生与发展是遗传因素与环境因素共同作用的结果。携带有BRCA1和BRCA2基因突变的女性乳腺癌发病率高达55%~85%,但仅占人群所有乳腺癌的5%~10%[7]。乳腺癌的发病与高雌激素水平密切相关;此外,缺乏锻炼、饮酒、吸烟、高体质指数(BMI)、膳食不平衡等均能增加乳腺癌发病风险[7]。研究[8]显示,营养干预、减少超重和降低肥胖能有效地预防乳腺癌。人群筛查可及早发现、诊断、治疗,从而有效降低乳腺癌死亡率,改善患者生存质量。

了解我国女性乳腺癌的流行状况和疾病特征,对于制定实施预防控制乳腺癌的策略至关重要。因此,本研究系统性整理了上海市原卢湾区2004—2011年肿瘤登记报告资料和死亡信息数据,探讨原卢湾区女性户籍人口乳腺癌的发病趋势和死亡情况,为评价该区疾病负担和提高防治水平提供数据资料。

1 资料与方法

1.1 资料来源 本研究的人口学资料来源于上海市原卢湾区疾病预防控制中心生命统计科,研究对象为上海市原卢湾区户籍女性人口,针对2004年1月1日至2011年12月31日的肿瘤登记报告中新发乳腺癌资料进行统计分析。乳腺癌发病与死亡资料来源于上海市疾病预防控制中心的肿瘤登记报告和随访管理系统。病理确诊的乳腺癌比例(morphology verified, MV)为87.35%;肿瘤登记病例数中只有死亡医学证明(death certificate only, DCO)例数占比小于0.5%。数据整体可信度较高。

1.2 数据的获取 乳腺癌发病资料的编码及分类统计根据国际疾病分类第10版肿瘤学专辑第3版(International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition, ICD-0-3)进行。根据《中国肿瘤登记工作指导手册》并参照国际癌症研究中心/国际癌症登记协会推荐的肿瘤登记方法和要求,对2004年1月1日至2011年12月31日原卢湾区所有乳腺癌患者的资料进行整理并分析。

1.3 统计学处理 采用Excel 2007和SPSS 16.0软件进行数据统计和分析。发病率和死亡率的分子为2004—2011年肿瘤登记报告系统中属于原卢湾区户籍女性人口的发病和死亡患者,分母为各年平均女性人口数,即相邻两年年末女性人口数的平均值。计算不同年份和年龄段的乳腺癌发病率和死亡率,标化发病率和标化死亡率按照2000年第5次中国人口普查的标准人口的年龄构成作直接标化(中标率)。对2004—2011年这8年间的发病率及死亡率趋势进行趋势χ2检验。检验水准(α)为0.05。

2 结 果

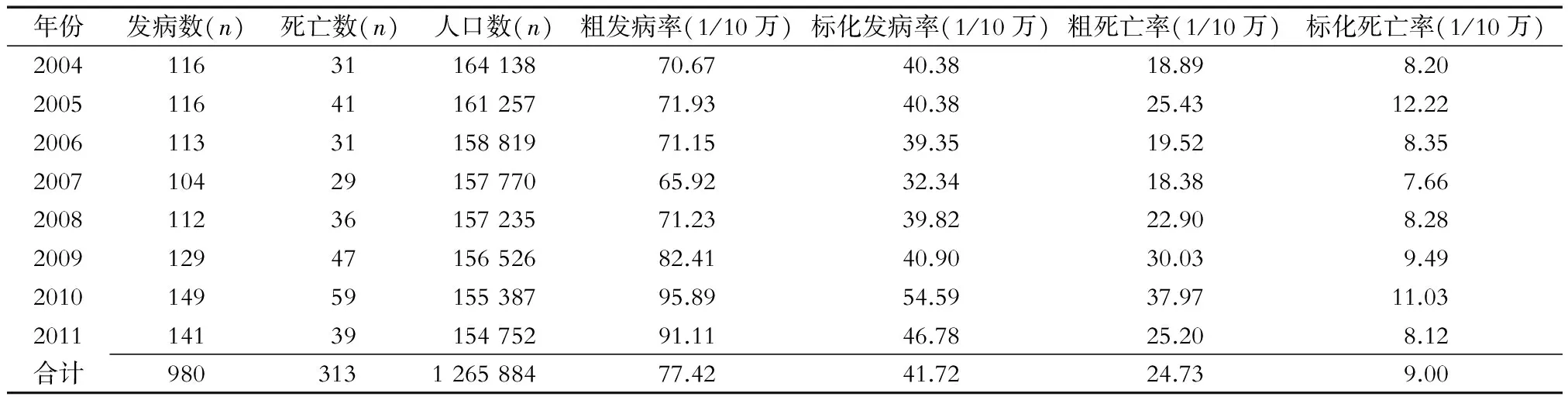

2.1 乳腺癌发病情况 2004—2011年原卢湾区新发乳腺癌患者共980例,占全区同期女性恶性肿瘤患者的19.17%(980/5 113),发病率居女性恶性肿瘤首位。女性乳腺癌患者平均发病年龄为(57.64±13.32)岁。2004—2011年上海市原卢湾区户籍女性居民1 265 884人。女性乳腺癌平均粗发病率77.42/10万。标化后,女性乳腺癌标化发病率41.72/10万(表1)。2004—2011年原卢湾区女性乳腺癌粗发病率年平均增长率为3.7%;标化后年平均增长率为2.1%。8年间原卢湾区乳腺癌的粗发病率比较,趋势检验差异有统计学意义(χ2=4.529,P=0.033);标化后,趋势检验差异无统计学意义(χ2=2.332,P=0.127)。

表1 2004—2011年上海市原卢湾区户籍女性乳腺癌的发病和死亡情况

按年龄对乳腺癌发病率进行分层分析。结果显示,25~50岁年龄段的发病率随年龄增长而迅速增长,50岁后年龄组女性的发病率保持在较高水平,至80岁后呈现下降趋势(表2)。原卢湾区年龄小于50岁的乳腺癌患者占41.5%。

表2 2004—2011年上海市原卢湾区各年龄组户籍女性乳腺癌的发病和死亡情况 ,分

2.2 乳腺癌死亡情况 原卢湾区2004—2011年登记报告死于乳腺癌者共313例,占全区同期女性恶性肿瘤死亡例数的10.86%(313/2 882)。乳腺癌死亡率位居肺癌、结直肠癌之后,为女性恶性肿瘤死亡原因的第3位。女性乳腺癌死亡平均年龄为(67.40±14.50)岁。2004—2011年上海市原卢湾区户籍女性乳腺癌平均粗死亡率为24.73/10万,标化死亡率为9.00/10万(表1)。2004—2011年原卢湾区女性乳腺癌粗死亡率的第1个小高峰发生于2005年;2008年之后又呈现较高的死亡率。标化后,8年间标化死亡率总体趋势较平稳,而2005年、2010年仍是两个乳腺癌的死亡高峰。8年间原卢湾区乳腺癌的粗死亡率比较,趋势检验差异无统计学意义(χ2=2.754,P=0.097);标化后,趋势检验差异亦无统计学意义(χ2=0.014,P=0.907)。女性45岁后,乳腺癌的死亡率明显上升(表2)。

3 讨 论

2004—2011年上海市原卢湾区女性乳腺癌平均粗发病率为77.42/10万,标化发病率为41.72/10万,粗发病率略高于2002—2012年杨浦区女性乳腺癌粗发病率,而标化后中标率则相似[7],明显高于2011年我国城市乳腺癌粗发病率(46.74/10万)与中标率(33.66/10万)[9]。8年间原卢湾区乳腺癌的粗发病率呈显著上升趋势,而标化发病率则较平稳。乳腺癌的发生发展是一个长期的、多因素、多步骤的过程,是遗传因素与环境因素交互作用所导致的复杂性疾病。乳腺癌危险因素可分为3大类:(1)不可改变危险因素,如种族、家族史、基因(BRCA1和BRCA2)变异、年龄、初潮年龄、身高、乳腺疾病史等;(2)可改变因素,如饮酒、BMI、雌孕激素使用等;(3)潜在可改变因素,如第一胎生产年龄、产次、绝经年龄等[10]。乳腺癌一级预防的关键是对可控性危险因素进行有效干预及控制,同时评估不可改变因素的危险程度,对高危人群进行必要的预防措施(药物治疗或手术治疗)[11]。

乳腺癌的发生与年龄相关,在青春期与育龄期较少发生,45岁后发病率随着年龄的增长而增高,45岁以上女性乳腺癌约占所有乳腺癌病例的70%[8]。人口老龄化会导致乳腺癌发病率持续上升,随着上海人口老龄化进程的加快,乳腺癌疾病负担将日趋严重。尤其需要关注的是,目前我国女性乳腺癌发病呈现年轻化趋势,患者生活质量大大下降。本研究结果显示,原卢湾区女性从25岁开始,乳腺癌的发病率就开始快速增长,50岁后持续保持在一个较高的发病水平,已经是危害妇女健康的重大公共卫生问题。因此,早期预防与治疗是提高患者生活质量的关键,乳腺癌的一级、二级预防是社区工作的重中之重。应积极普及以人群为基础的乳腺癌筛查工作,重点关注高危人群,通过倡导健康生活方式、定期体检、推广筛查技术和规范化诊治等措施加强乳腺癌的预防与控制工作。同时,加强对乳腺疾病的预防指导,避免相关诱导因素,平时注意饮食营养均衡、适当运动、劳逸结合、调节心情,也有助于乳腺癌预防。

本研究显示2004—2011年上海市原卢湾区女性乳腺癌粗死亡率为24.73/10万,标化后死亡率为9.00/10万。2011年我国城市女性乳腺癌粗死亡率为10.14/10万,标化死亡率为6.95/10万,位于女性恶性肿瘤死亡原因第5位[9]。原卢湾区女性的乳腺癌死亡率偏高,位于女性恶性肿瘤死亡原因的第3位,可能与上海市人口老龄化、代谢综合征显著增加及饮食特点相关。乳腺癌是一种治疗效果较好的癌症,近年来其生存率有明显提高。欧美发达国家乳腺癌的5年生存率达到80%,2005年来更接近90%[12]。目前乳腺癌的治疗仍以手术治疗为主,内分泌治疗、化学治疗、放射治疗和分子靶向治疗也是重要治疗手段,综合运用可以使乳腺癌的临床疗效明显提高[13]。本研究数据显示,原卢湾区8年间女性乳腺癌的死亡率总体平稳,应加强乳腺癌的二级预防,早期发现、早期诊断,改善患者预后。

综上所述,本研究系统阐明了2004—2011年原卢湾区户籍女性人群乳腺癌的发生和死亡情况,资料完整、准确度高,具有一定的代表性。同时,本研究对原卢湾区乳腺癌发病现状的流行病学描述和时间趋势进行了分析,为制定乳腺癌防治策略和临床治疗措施提供了数据支持。

[ 1 ] TORRE L A, BRAY F, SIEGEL R L, et al. Global cancer statistics, 2012[J]. CA Cancer J Clin, 2015,65(2):87-108.

[ 2 ] CHEN W, ZHENG R, BAADE P D, et al. Cancer statistics in China, 2015[J]. CA Cancer J Clin, 2016,66(2):115-132.

[ 3 ] 陈宏亮,王懋莉,张 征, 等. 乳腺癌真空辅助旋切术后保乳手术的可行性[J].中国临床医学,2016,23(6): 710-714.

[ 4 ] 花开尧,宋洪明,宋佳璐,等.RNA干扰YAP基因对人乳腺癌MDA-MB-231细胞生物学行为的影响[J].同济大学学报(医学版),2016,37(1):12-17.

[ 5 ] 任晓艳,张 磊,王昱滨,等.乳腺癌患者红细胞分布宽度的变化及临床意义[J]. 兰州大学学报(医学版),2015,41(5):53-56.

[ 6 ] 郑荣辉,李洪胜,张秀萍,等.乳腺癌保乳术后全乳调强瘤床加量大分割放疗[J].中国医学物理学杂志,2016,33(6):569-572.

[ 7 ] 韩 雪,谢 梦,赵 佳,等.2002—2012年上海市杨浦区女性人群乳腺癌的发病和生存情况分析[J]. 中华疾病控制杂志, 2015,19(7):708-711.

[ 8 ] 郑 莹,吴春晓,张敏璐.乳腺癌在中国的流行状况和疾病特征[J].中国癌症杂志,2013, 23(8):561-569.

[ 9 ] 陈万青,郑荣寿.中国女性乳腺癌发病死亡和生存状况[J].中国肿瘤临床, 2015,42(13):668-674.

[10] GARCIA-CLOSAS M, GUNSOY N B, CHATTERJEE N. Combined associations of genetic and environmental risk factors: implications for prevention of breast cancer[J]. J Natl Cancer Inst, 2014,106(11).pii:dju305.

[11] NAROD S A. Breast cancer prevention in the era of precision medicine[J]. J Natl Cancer Inst, 2015,107(5).pii:djv078.

[12] COLEMAN M P, FORMAN D, BRYANT H, et al. Cancer survival in Australia, Canada, Denmark, Norway, Sweden, and the UK, 1995-2007 (the International Cancer Benchmarking Partnership): an analysis of population-based cancer registry data[J]. Lancet, 2011,377(9760):127-138.

[13] RUNOWICZ C D, LEACH C R, HENRY N L, et al. American Cancer Society/American Society of Clinical Oncology Breast Cancer Survivorship Care Guideline[J]. J Clin Oncol, 2016,34(6):611-635.

Incidence and mortality of breast cancer among female residents in Luwan district of Shanghai during 2004-2011

WANG Jue1, CAI Hui2, FU Zhong-xing3, DING Yi-bo3, WANG Ye-jing4, ZHOU Jian-jun4, DU Yan1*

1. Office of Clinical Epidemiology, Obstetrics and Gynecology Hospital, Fudan University, Shanghai 200011, China 2. Department of General Surgery, Changhai Hospital, Navy Military Medical University, Shanghai 200433, China 3. Department of Epidemiology, Navy Military Medical University, Shanghai 200433, China 4. Division of Chronic Disease Control and Prevention, The Center of Disease Control and Prevention of Huangpu District, Shanghai 200023, China

Objective: To analyze the incidence and mortality of breast cancer among female residents in Luwan district of Shanghai from January 2004 to December 2011.MethodsData of breast cancer in permanent female residents of Luwan district were collected from the database of cancer registration and management system in Shanghai. The incidence and mortality of breast cancer were calculated. The rates were standardized by the demographic composition developed in the Fifth Nationwide Census in 2000. The average annual change percentage was adopted to calculate the average annual rate and the trend analysis was made.ResultsA total of 980 breast cancer cases were diagnosed from January 2004 to December 2011, accounting for 19.17% of the total female malignant tumors and ranking first among newly diagnosed female malignant tumors. A total of 313 cases died of breast cancer during this period, making it the third leading cause of cancer death among females. The trends of standardized breast cancer incidence and mortality were relatively stable from 2004 to 2011. From 2004 to 2011, the standardized incidence and standardized mortality rate of female breast cancer were relatively stable in Luwan district of Shanghai.ConclusionsBreast cancer is a major malignant tumor among female residents in Luwan district of Shanghai. Age is an important risk factor affecting the incidence and mortality of breast cancer, and we should focus on the prevention and screening of breast cancer.

breast cancer; incidence; mortality

2016-10-01接受日期2017-08-18

上海市黄浦区优秀学科带头人项目(HPXD-05). Supported by Outstanding Academic Leader Project of Huangpu District in Shanghai (HPXD-05).

王 珏,硕士生,主治医师. E-mail: 13916405335@163.com

*通信作者(Corresponding author). Tel: 021-56096012, E-mail: sophiedu_61@163.com

10.12025/j.issn.1008-6358.2017.20160851

R 737.9

A

[本文编辑] 廖晓瑜, 贾泽军