陕西关中古六辅渠位置考

季 旭

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710119)

陕西关中古六辅渠位置考

季 旭

(陕西师范大学 西北历史环境与经济社会发展研究院,陕西 西安 710119)

六辅渠是我国北方大型引河浇田水利工程的开端,作为辅助郑国渠灌溉的六条渠道,由于依附于郑国渠而存在,始终没有得到足够的重视,史书记载更为简便,甚至连具体位置也没有说明.由于年代久远,六辅渠遗址迄今也难以有踪迹可寻,学者们对其研究大多是基于古书记载.参照前人研究成果,从多学科交叉的视角分析、考证六辅渠的位置问题,认为六辅渠在郑国渠南岸存在具有一定的合理性,同时在唐以前北岸渠道的存在也具有一定的可能性.

关中;六辅渠;水利工程;位置

关中平原作为中华文明的主要发祥地之一,在中国水利史上占有非常重要的地位,有文献记载的关中水利工程的兴修最早可以追溯到西周时期对沟洫排水的记载[1],本文所讨论的六辅渠就坐落于这片土地之上.六辅渠,西汉左内史儿宽在元鼎六年主持修建,《汉书·沟洫志》记载曰“自郑国渠起,至元鼎六年,一百三十六岁,而儿宽为左内史,奏请穿凿六辅渠,以益溉郑国傍高卬之田.”正史中记载较为简略,其他古代文献中对其描述也相当有限,虽能检索出多条与六辅渠相关文字,但内容大多一样,当代学者对其研究显然也不够重视,多是依附于郑国渠来论述,然而李令福却认为六辅渠在中国水利史上应该占有非常重要的地位,其理由主要有3点:(1)六辅渠的修建使中国产生了最早的水利管理法规——水令;(2)引起了汉武帝的关注,并对引水浇田发表了长篇大论;(3)六辅渠是对郑国渠渠系工程的改造,郑国渠的性质由淤灌造田转变为浇灌农田.因此,六辅渠可以称得上是我国北方大型引河浇田水利工程的开端[2].

1 研究综述

笔者认为要想对六辅渠展开更深入的研究,首先得搞清楚它的位置所在,然而从已有的研究成果来看,学界对六辅渠的位置所在或者说是修建范围并没有达成一致的认识,因此本文致力于整理前人的研究成果,同时提出自己的一些思考.

关于六辅渠的位置问题,纵观古今学者们的研究,大致可以总结为3种说法:

(1)认为六辅渠是在六个郡范围之内所修渠道的总称.这种说法在目前来看,是由三国时期吴国的韦昭最早提出来的,他在对《汉书》的注中提到:六辅为京兆冯翊扶风河东河南河内也.刘德补充道:于六界中为渠也.此说法认为六辅渠是对修建于京兆冯翊扶风河东河南河内六郡渠道的统称,但是后来的研究者大多不同意此观点,认为是望文生义了.颜师古在对《汉书》的注中直接反驳道:二说皆非也.《汉书·沟洫志》明确记载六辅渠是“以益溉郑国傍高卬之田”,可见六辅渠的存在是与郑国渠息息相关的,因此二渠的灌溉范围不会有太大的偏差.而《史记·河渠书》记载郑国渠的位置“令凿泾水自中山西邸瓠口渠,并北山东注洛三百余里”,说郑国渠位于泾河和洛河之间,这毫无疑义.在这泾洛之间的区域恰好属于左冯翊的管辖范围,这与《汉书·沟洫志》的记载是吻合的,同时也符合左内史儿宽的职权范围.因此,基本可以断定韦昭和刘德说法有待进一步考证,而南朝的《昭明文选》和宋代的《太平御览》由于皆引用了韦昭的说法,因此二者也是不可信的.

(2)认为六辅渠位于郑国渠的南岸,引郑渠水来浇灌农田.此观点最早由唐代的颜师古提出,他在对《汉书·儿宽传》的注释中提到:“《沟洫志》云:儿宽为左内史,奏请穿凿六辅渠,以益溉郑国旁高卬之田.此则于郑国南岸更开六道小渠以辅助灌溉耳,今雍州云阳三原两县界此渠尚存,乡人名曰六渠亦号辅渠,故《河渠书》云:关内则辅渠灵轵是也.焉说三河之地哉?”又注释《汉书·沟洫志》:“六辅渠在郑国渠之里,今尚谓之辅渠,亦曰六渠也.”后来的著作如李吉甫的《元和郡县图志》有:“后儿宽又穿六辅渠,今此县(指云阳)与三原界六道小渠,犹有存者.”再如清代的《读史方與纪要》云:“六辅渠在郑渠上流之南.”当代学者戴应新所著《关中水利史话》记“左内史儿宽依靠人民的力量在郑国渠上流南岸今泾阳、三原县境内开挖六条辅渠,用来浇灌郑国渠旁地势较高的田地”[3].

此外,李令福所著《关中水利开发与环境》也同意这种说法,并对六辅渠的水源问题进行了深层次的思考:六辅渠位于南岸的说法流行于唐代,颜师古和李吉甫的著作中都有关于其遗制的记载;而位于北岸的说法在元代以后盛行,尤其是明代方志多从此说.一些学者多用后代的渠制来反驳前一种观点,然而忽略了六辅渠在唐以来发生的变化,其认为郑国渠由于泥沙淤积严重,在唐中后期被彻底废弃,郑渠渠系解体,六辅渠各渠在以后的发展中各成体系,由于河流下切作用,各渠的引水渠口不断的向上移动,因此,六辅渠位于北岸的说法才会在元代以后盛行[2].

(3)认为六辅渠位于郑国渠的北岸,引清、治诸水来浇灌农田.该说法由元代的李好文在《长安志图》记:“但谓南岸者可疑,恐当做北岸,又两县北境清治二水溉其高田,即辅渠之遗制也.”《肇域志》载:“王恕介菴曰:郑国即白渠,今白渠上流南岸无六渠,而南岸之说恐误,惟清峪水上流南岸有六渠,灌溉田地一千八百四顷四十六亩,盖即儿宽所穿六辅渠也.”

当代学者也多同意此观点,黄盛璋[4]认为:“儿宽在郑国渠的北岸,开凿六条小渠——六辅渠,灌溉郑国渠过去所不能灌溉的高卬之地,这就是唐宋元明以来引清治浊谷水的系统.”姚汉源的《中国水利史纲要》也从此说法[5].《中国水利史稿》则从水利技术和文献解读两个层面来论证,认为:①支渠坡降只有比干渠缓,到了下游地带才有可能浇灌到地势较高的农田,然而这并不具有合理性,因为支渠水流过缓会增大渗漏的损失,同时有造成次生盐碱化的危险,因此,六辅渠更有可能是引清治浊这几条小河来灌溉的,这可以从汉武帝在六辅渠竣工后对其所发的一番感慨看出来,武帝说:“农,天下之本也.泉流尽灌,所以育五谷也.左右内史地名山川原甚众,细民未知其利,故为通沟渎,蓄陂泽,所以备旱也.”②《史记·河渠书》记载:“关中辅渠、灵轵引堵水”,堵水,徐广解释为诸川,泛指关中诸水,并非专指泾水,且清治诸水有发展灌溉的古老历史,例如《长安志图》所记载的邢堰,就是古代引溪水灌溉高处农田的水利工程[6].而吕卓民[7]也认为武帝的这番议论与郑国渠并没有关系,同时结合《史记·河渠书》的记载也可以说明六辅渠是多源引水工程.此外,他还从明代的一些方志中找到了一些资料:“明嘉靖《重修三原县志》卷一《河渠》云:‘清峪水上流有六渠,灌溉田地一千八百四顷四十六亩,盖即儿宽所穿六辅渠也’.嘉靖《陕西通志》卷三十八《政事·水利》还对六辅渠的水源进行了考辨,结论是‘今考泾水不通,惟清治二水灌其西北高卬之田’.嘉靖《泾阳县志》卷六《水利》录有一篇志作者李锦写的《畅公渠记》,云其家族世代居住六辅王公渠下,明宪宗成化年间(1486—1487年),关中年岁大旱,酿成了严重饥荒.此时,县令畅亨主持疏浚了原六辅王公渠道,渠名由此改为畅公渠.从李锦《畅公渠记》看,这畅公渠道即六辅渠遗续.王公、畅公渠名不过是后世为了表彰复故渠者而更改的名称.王公渠亦即畅公渠疏引清峪水,似可证原六辅渠也是导源于清谷等水的.”此外,《泾惠渠志》认为从地形上看高地主要分布于北岸,若六辅渠修于南岸,则于16年后修建的大型水利工程白渠的路线有所重复,这是不合理的[8].

结合以上内容来看,第1种观点学界早已无人引用,因此争论主要集中于第2和第3种观点之间,而第3种观点更为当代学者所推崇,不少学者从不同的学科知识以及对文献的解读对其观点进行论证,而第2种观点似乎略逊一筹,除了李令福对其观点进行了论证之外,其余尽是对颜师古的观点直接加以引用.笔者认为毕竟有古人发现的渠道遗制作为支撑证据,且李令福解释也是非常有说服力的,因此六辅渠渠道曾经位于南岸是不能轻易被否定的.

六辅渠是六条渠道的统称,这是学者们一致认可的观点,然而笔者个人认为,既然是六条渠道,那么它们就不会被绑定在一起,是分散开来的,因此可能分布于郑国渠的南北两岸,主要用来灌溉一些地势较高的田地.

2 关于六辅渠位置的思考

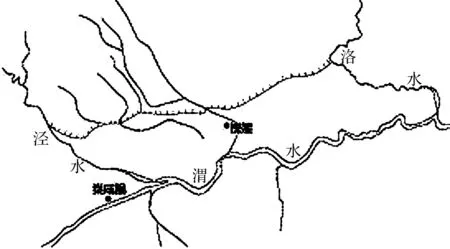

《汉书·沟洫志》记载六辅渠“益溉郑国傍高卬之田”即灌溉郑国渠旁边地势较高的田地,对郑国渠起到一个辅助的作用,然而郑国渠灌溉所及区域仅仅局限于渠线以南,因此笔者认为辅助郑国渠灌溉并不是就其灌溉所及区域而言,而是整个郑国渠的渠系系统(见图1).郑国渠对沿线的清治浊诸水采取横绝的方式,雍其水入渠,因此除了南岸灌区之外,郑渠北岸被横绝的河流灌溉所及区域都应该纳入郑国渠的渠系系统,所以就整个系统而言,六辅渠是用来辅助郑国渠灌溉的说法是比较合理的.

图1 郑国渠的渠系系统

2.1 南岸渠道存在的合理性探析

虽然从地形上来看,高地主要分布于北岸,但是地势的高低往往是相对而言的.考虑到郑国渠淤灌压碱的性质,我们可以知道其所淤之地大多是低洼地或是一些平地,这些土地在淤灌改良之后肥力大大增加,加上耕作技术的进步,这些地方逐渐发展成为关中地区的核心农业区.然而一个地区的地形往往不是单一的,除了平坦的土地之外,郑国渠南岸灌区还有一定面积的地势较高且淤灌不到的土地,当然这些地区由于地势相对较高,几乎不会存在盐碱化的问题,其在农业发展的过程中面临的最大威胁就是缺水.且关中地区黄土分布范围广阔,莱昂、菲平与巴克曼在他们的著作《土壤:它们的性质与处理》中提到:“由于黄土中含有极丰富的苛性钾、磷与石灰,一旦加入适当的水分,它就成了极其肥沃的土壤.”[9]相信古代劳动人民在长期的耕作过程中也认识到了这一点,因此为了使土地资源得到充分的利用,修建一些浇灌地势较高的农田水利工程是非常有必要的.

当代学者对郑国渠渠线的考证结果已基本趋于一致,同意其渠首(瓠口)海拔高约450 m,渠尾(入洛河处)高约370 m,首尾相差80 m,渠线实际长度126.03 km,渠道平均坡降为0.6‰[2].颜师古[10]提到:“今雍州云阳三原两县界此渠尚存”,后来的研究者们所关注的范围也仅仅在清治浊诸水之间,且有学者曾经指出郑国渠在沮水(今石川河)以东段渠道存续时间较短,可能到汉代早已废弃不用,因此可以认为六辅渠所及范围是不到沮水以东的,这又使得郑国渠渠尾在汉代的最低海拔有所提高.由于南岸的渠道引郑渠水进行灌溉,因此其渠首海拔必与郑渠海拔相一致,若郑渠的最低海拔取400 m,郑渠与渭水之间最低宽度取50 km来算,其渠道比降也可达1‰,然而实际操作毕竟会与此有一定的出入,但是这起码说明了南岸的渠道比降是可以达到干渠0.6‰的标准的,因此《中国水利史稿》所说支渠比降比干渠缓还是有待商榷的.至于造成次生盐碱化的问题,考虑其所发生的范围主要是在高地周围较平坦的区域上,参考郑国渠淤灌压碱的性质,盐碱化是可以得到及时治理或者与淤灌作用是相互抵消的.

此外,《汉书·沟洫志》记载白渠:“且溉且粪”,兼具灌溉和放淤的作用,可见其所灌溉的土地类型也是较平坦甚或有些是低洼,而六辅渠“益溉郑国傍高仰之田”,灌溉郑国渠旁边地势较高的田地,即使像《泾惠渠志》所说,二者路线有所重复,但是其灌溉对象不同,也是可以共存于一地的.

2.2 唐以前北岸渠道存在与否考

冀朝鼎[11]在《中国历史上的基本经济区》里提到:“在开凿六辅渠的时候,黄河在河南与山东已经泛滥了一段时间,瓠子决口亦未予堵塞.武帝不把主要精力集中于显然更为重要的黄河堵口任务上,而准许优先去开凿六辅渠,……诚然,六辅渠只是‘一隅’之利,但是,那是重要的一隅,重要到足以能看成是基本经济区.”从他的论述中我们可以看出来,六辅渠在关中农业的发展过程中所起到的重要作用,可见六辅渠并不是像有些学者所说的那样,是六条小渠,它只是相对于郑国渠而言较小而已,其本身的规模应该还是比较大的.

郑国渠所横绝的治峪水、清峪水和浊峪水均属于黄河的二级支流,可见其径流量不会太小,郦道元在《水经注·渭水注》中叙述郑国渠渠系时说道:“自浊水以上,今无水.”熊会贞《水经注疏》按语:“谓郑渠自承泾水至会浊水已湮也.”然而浊水以上还有被郑国渠横绝的治峪水和清峪水,郑渠已无力接纳其来水,且《水经注》有提到清水(清水即治峪水和清峪水合流之后的统称),可见清水并没有干涸,那么清水的水流到哪里去了呢?

笔者认为在魏晋南北朝时期,虽然清治二水已经合流,但是仍处于被郑国渠横绝的状态,尽管唐代的《元和郡县志》和《开元水部式》都有图显示清水注入了石川河,这恐怕是发生在《水经注》诞生之后了,若清水注入石川河,那么它必然会与浊水相交,然而并没有与此相关的证据.

那么清水的水流去哪里了?笔者主要从两个方面分析.首先,在魏晋南北朝时期虽然关中的水利发展水平非常低,但是修建于清治诸水上的六辅渠仍然在发挥作用.六辅渠在诸水上修建拦河坝以抬高水位,这样才能保证以适当的比降浇灌到地势较高的农田.于是在郑渠湮塞接纳不了各河流来水之后,拦河坝同时起到了蓄水的作用.其次,魏晋南北朝时期是我国历史上的一个气候异常期,它的主要表现就是气候由湿润变得干燥[12]. 王 邨等[13]总结了历史文献记载, 认为在中国历史上有一系列丰枯期循环出现的情况, 而魏晋南北朝所在的公元300-580年是最严重的干旱少雨期之一.而根据卜风贤[14]的统计,魏晋南北朝时期发生于西北的旱灾为9次,水灾仅为1次.同时,秦冬梅[15]也指出,虽然魏晋南北朝处于一个相对干旱少雨期,但是水灾发生的频率并不低,然而大部分水灾发生原因不是长期阴雨和暴雨,而是河流决口、暴涨或海潮倒灌.因此,笔者认为这也是郑渠湮塞不接纳清河来水的情况下,六辅渠虽然拦河蓄水却少有水灾发生的原因之一.

3 结 论

结合以上观点来看,六辅渠存在于郑国渠南岸有古人发现的遗制作为证据,且有其存在的合理性,在唐以前存在于郑渠北岸也有一定的可能性.因此,笔者认为六辅渠辅助郑国渠灌溉是就整个郑国渠渠系而言的,而六辅渠原本就是分布于郑国渠的南北两岸,只是南岸的渠道随着郑国渠被废弃引水渠口逐渐向河道上游移动或被废弃不用,于是后代所发现的六辅渠遗制都位于郑渠北岸的清治诸水流域.只是六条渠道在南北两岸的具体分布情况,还有待于更多资料的发现和研究者们付出更多的努力来考证.

[1] 张曦堃,卜风贤.关中水利发展历史浅析[J].杨凌职业技术学院学报,2011,10(4):35-36,43.

[2] 李令福.关中水利开发与环境[M].北京:人民出版社,2004.

[3] 戴应新.关中水利史话[M].西安:陕西人民出版社,1977.

[4] 黄盛璋.历史地理论集[M].上海:人民出版社,1982:114.

[5] 姚汉源.中国水利史纲要[M].北京:水利水电出版社,1987.

[6] 《中国水利史稿》编写组.中国水利史稿[M].北京:水利电力出版社,1979.

[7] 吕卓民.西北史地论稿[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[8] 叶遇春.泾惠渠志[M].西安:三秦出版社,1991.

[9] T L LYON,E O FIPPIN, H O BUCHMAN. Soil:Their Property and Management[M].New York:New York Press,1915.

[10] [汉]班固撰、[唐]颜师古注·汉书·倪宽传[M].北京:中华书局,1962.

[11] 冀朝鼎.中国历史上的基本经济区[M].上海:商务印书馆,2014.

[12] 张丕远, 王 铮, 刘啸雷,等. 中国近2000年来气候演变的阶段性[J].中国科学: 化学 生命科学 地学, 1994(9):998-1008.

[13] 王 邨,王松梅.近五千余年来我国中原地区气候在年降水量方面的变迁[J].中国科学学:化学 生物学 农学 医学 地学,1987(1):106-114.

[14] 卜风贤.农业灾荒论[M].北京:中国农业出版社,2006.

[15] 秦冬梅.试论魏晋南北朝时期的气候异常与农业生产[J].中国农史,2013,1(1):60-68.

AnalysisonLiufuCanal’sPlaceinCentralShanxiPlain

JI Xu

(Northwest Institute of Historical Environment and Economic and Social Development,Shaanxi Normal University, Xi’an 710119, China)

Liufu Canal was the first step of large irrigation works for water conservancy in the northern China, working as the bypass channels of Zhengguo Canal. Attached to Zhengguo Canal, less attention was paid to Liufu Canal, and limited record could be verified, even about its specific position. As time passed by, the site of Liufu Canal is hard to be traced, and scholars research it mostly according to ancient books. Based on the predecessors’ research and the perspectives of multi-disciplinary, the location of Liufu Canal is analyzed, which is likely to locate either in the south bank of Zhengguo Canal or in the north before Tang Dynasty.

the Central Shaanxi Plain; Liufu Canal; irrigation works; place

10.3969/j.issn.2095-7092.2017.04.002

K878.4

A

1008-536X(2017)04-0007-05

2017-03-28

季 旭(1991-),女,河北唐山人,硕士,研究方向为科学技术史.