涂鸦者尹钰 在墙上画出王国的人

赵浩宇

断代的重庆涂鸦圈

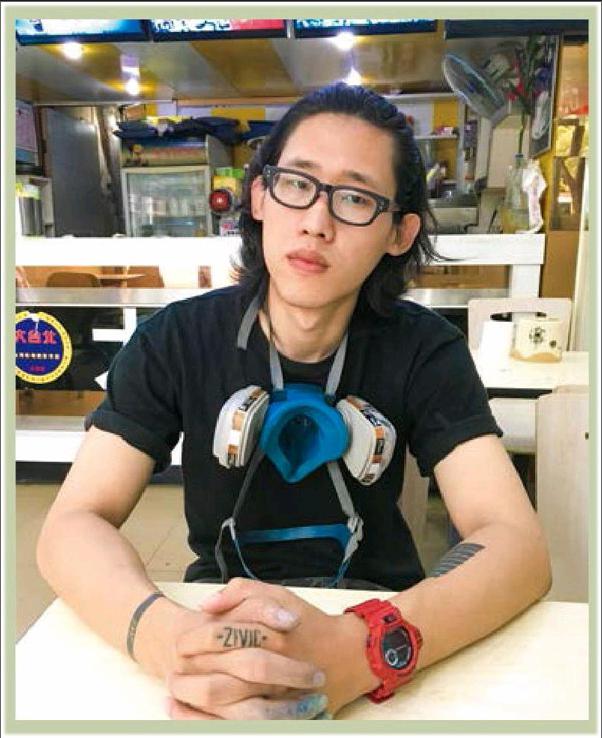

经过一番波折之后,傍晚六点,我终于在黄桷坪正街见到了本次的受访者尹钰。一路跟随他高大的背影,行走在遍布涂鸦的街道上,我恍惚觉得,这里是一个与外界隔离的空间,而尹钰,正是这个“涂鸦王国”的主人。

“其实都已经断代了,90%的人都已经不在重庆,当初比较活跃的大家彼此都认识,现在确实没什么人了。”在来到尹钰熟悉的一家奶茶店后,刚刚坐定,他便狠狠地向我泼了一盆冷水,所谓的“涂鸦王国”,只是身处这条街道的错觉与臆想。

“很多人都是从大学的时候开始做涂鸦,等到技术到了一定程度之后,差不多已经快毕业了,这时候有的人就回了家,有的人觉得以此为生太不稳定,就去找一份安稳的工作,但真的工作以后,哪儿还有那么多时间来做涂鸦啊。”尹钰抽烟很频繁,几乎是一根接着一根,这时候,他又点燃了一支。

尹钰曾就读于西南大学的油画系。大二那年,受好朋友的影响,开始和几位朋友一起玩涂鸦。“我们那个时候其实什么都不懂,大家都是先接触技术,通过技术再慢慢接触到文化,不像现在很多年轻小孩,看到什么都能品头论足一下,但可能连喷漆都没摸过。”

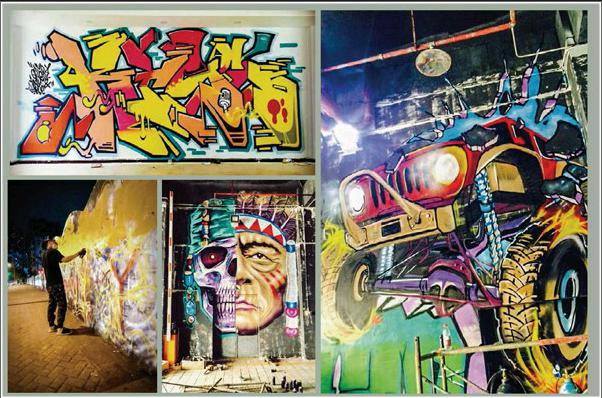

在尹钰读书的时候,学校内便已有了涂鸦社团,但当时还只是在做一些T恤和鞋子的彩绘,因为技术和风格都更为成熟,尹钰一行人也逐渐开始影响了学校的社团,甚至其中一位女生最后成为了社团的社长。“雖然有一条涂鸦街,但其实重庆的涂鸦圈子一直都不是很成熟,本身人就少,再加上流动性又比较大,到现在就断代了,我们当时玩的时候已经算是比较不错的了,即便是川美,真正玩涂鸦的也不会超过10个人,不过到现在还在做这个的,也就只剩下我一个了。”

坏孩子的天空

用尹钰的话说,他在很小的时候就开始“学坏了”。“高二那一年,更是翘课、抽烟、喝酒什么的都学会了,成绩也变得越来越差,考一本都有些困难,正好那一年艺考生一下子变得多了起来,我的班主任就建议说要不试试。”因为从小就喜欢画画,尹钰自己和家人都对艺考没有抗拒。“我刚进画室的时候其实算是零基础,但一周之后就进入了培训学校里最好的小组,开始学排线、临摹几何体,除了球体以外我全部都是一幅就过,我当时就想原来画画这么简单啊。”在高考结束之后,尹钰进行了一次长达一个月的毕业旅行,回到太原时,碰到的一位长辈告诉他,录取通知书已经到家了。

“带我玩涂鸦的那个朋友特别厉害,刚开始玩涂鸦的时候他就骑着自行车绕着学校转帮我们找地方,最后还真找到了。”在西南大学庞大的校区内,有一处“无主之地”,围墙内属于校内,但围墙外学校便不会干涉。就是在这面围墙上,尹钰和他的朋友们开始了自己的涂鸦生涯。“刚开始的时候其实也只是瞎玩,主要不想虚度光阴,想做一些有意义的事情,两三年下来,那面百多米的围墙也被我们喷了盖,盖了喷,满满当当几乎给墙壁加厚了一层。”在尹钰手指滑过平板电脑的瞬间,是他们大学时期用来练习的围墙,和地上摆满的那些年用过的喷漆罐子。

“某种程度上来说,多亏我做了涂鸦。开始玩涂鸦之后,我慢慢和以前的一些朋友来往少了,也知道帮家里分担一些压力,所以我不喜欢说我为涂鸦付出了什么,我只记得它所带给我的东西。”尹钰习惯性地低头看着从香烟里升起的烟雾,自语一般地说。

不冲突的商业与艺术

“我爸也一直都喜欢画画,但在他那个年代教育资源实在太匮乏了,不可能去读美专,到我这里也算是在下一代实现了梦想。”尹钰说,自己的父亲非常有画画的天赋,家里至今都有两副扑克牌,就是父亲画的水浒一百单八将。“就靠一支笔,工笔画,他太厉害了,我可能就是继承了他的一点点天赋,才会学得比别人快。”在整个采访过程里,尹钰一直都是乐呵呵的样子,极少提起自己挫败的经历,我问他觉不觉得自己是一个好胜心很强的人,他只说自己不过是爱面子。

在刚刚毕业的那段日子里,尹钰曾经历过一段窘迫的日子:“那个时候真的是有种很奇妙的感觉,我每天早上7点钟就早早起床,但却不知道该做什么,就起床去晨练。”当时尹钰变卖了自己在学校所有的东西,只剩下一包行李,租了一位熟识店主的房子,草草搬了进去。“我当时说只租3个月,人家本来是不租的,但因为认识就还是租给我了,结果那三个月我几乎什么活儿也接不到,三个月结束,我就跟人家说等我挣到钱再给房租。”之后,尹钰又搬去了石桥铺,和自己的同学一起住:“外面灯红酒绿的,自己身上一分钱都没有,四个人住一个单间,两个人睡一张单人床,我和另一个人打地铺,经常会有蟑螂爬到脸上来,不过也不怕。”

不知道是不是因为有过这样的经历,每当有人问尹钰艺术与商业是否冲突时,他都会给出否定的回答:“我现在宁愿去找一些零基础但目的明确的人,也不希望和那些自以为作品不错实则眼高手低的家伙在一起。每个人都有社会责任和个人责任,首先你要生存下去,要扮演好你的每一个角色,再在这个基础上去实现你的个人价值。我一直都认为,每一次接到的项目都是对我自己技术的磨炼,而我也的确在进步,在受到更多的认可。前段时间已经有人跟说非常喜欢我的作品,希望我可以去创作,这让我很开心。”endprint