中国科学技术史学会原理事长柯俊院士逝世

潜 伟

(北京科技大学冶金与材料史研究所,北京 100083)

中国科学技术史学会原理事长柯俊院士逝世

潜 伟

(北京科技大学冶金与材料史研究所,北京 100083)

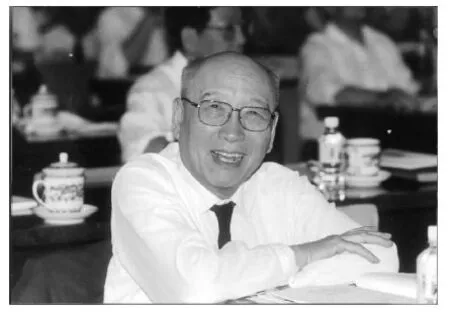

图1 柯俊院士

中国共产党优秀党员,我国著名科学家、教育家,中国科学院院士,我国金属物理、冶金史学科奠基人,北京科技大学教授柯俊,于2017年8月8日7时29分因病在北京逝世,享年101岁。

柯俊先生逝世后,习近平总书记通过中国科学院表达了对柯俊院士的哀悼,并对家属表示慰问。李克强、张德江、俞正声、刘云山等领导同志,对柯俊去世表示哀悼,对家属表示慰问,并敬献花圈。

中共中央组织部、教育部、科技部、中科院学部主席团、中国科协、国家文物局、国家自然科学基金委、北京市委、北京市政府等部门,中国钢铁工业协会、中国金属学会、中国有色金属学会、中国材料研究学会、中国自然辩证法研究会、中国科学技术史学会、中国科技考古学会、中国文物保护技术协会等学术组织,中国工程物理研究院、中国科学院自然科学史研究所、中国社会科学院考古研究所、故宫博物馆、中国国家博物馆、中国文化遗产研究院等科研院所和考古文博机构,宝武钢、首钢、鞍钢、中铝、中钢研等企业,北京大学、清华大学、武汉大学等高校及英国剑桥大学材料与冶金系、李约瑟研究所等海外机构,国际科学史联合会、欧洲科学史学会、美国技术史学会等国际组织,共计200多家单位发来唁电、敬献花圈或挽联。

8月15日上午,北京八宝山殡仪馆东礼堂庄严肃穆,哀乐低回。礼堂正门外悬挂着“理学工学史学求实鼎新学贯中西百年科技强国梦,天文地文人文察宏探微文通古今一代宗师赤子心”的挽联,高度概括了柯俊先生报效祖国和人民,献身教育与科技事业的光辉一生;礼堂内,正面墙上悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念柯俊院士”,横幅下方鲜花衬托着柯俊先生遗像;礼堂两侧花圈环绕,正中央是柯俊先生遗体,在鲜花翠柏簇拥下,先生安详如眠。上午9时,柯俊先生遗体告别仪式正式开始。柯俊先生亲属、生前好友、科技史界和考古文博界及其他各界人士、北京科技大学师生代表共500余人参加了遗体告别仪式。参会者向柯俊先生表达沉痛悼念和无尽哀思,并同其家属一一握手表示深切慰问。

8月17日,柯俊先生的遗体捐献仪式在武汉举行。柯俊先生家属、北京科技大学和武汉大学师生约200余人,参加了简朴而隆重的遗体捐献仪式。根据柯俊院士生前遗愿,他的遗体捐献给母校武汉大学用于医学教学和科学研究,为国家的教育科学事业做出最后的贡献。

柯俊先生祖籍浙江黄岩,1917年6月23日出生于吉林长春。1938年毕业于武汉大学化学系;1948年获英国伯明翰大学博士学位,担任英国伯明翰大学高级讲师。1953年回国,先后任北京钢铁学院教授、物理化学系主任和副院长、北京科技大学校长顾问等职。1980年当选中国科学院学部委员,并担任技术科学部常委。1983年加入中国共产党。

柯俊先生20世纪50年代创立了中国第一个金属物理专业,参与创办了第一个冶金物理化学专业,推进中国电子显微学的建立和发展,培养了大批理工结合的优秀专业人才。他长期从事金属中相变理论的研究,提出了贝茵体切变理论,发展了马氏体相变动力学;开创了超级钢研究,为国家基础科学研究和国民经济发展作出了重要贡献。

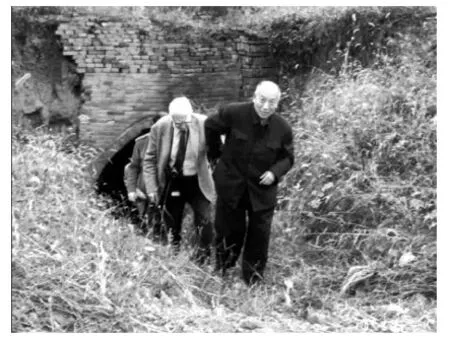

图2 1981年柯俊与史密斯(C.Smith)教授参观冶金遗址

20世纪70年代,柯俊先生用现代科技手段对商朝末期的铁刃铜钺进行分析,最终找到了镍钴分层的现象,得出了结论:这件公元前14世纪的铁刃铜钺其刃部是由陨铁制成的。相关成果受到国内外考古学者的重视,出色的鉴定工作得到了著名考古学家夏鼐先生的支持和世界同行的肯定。柯俊先生及其团队利用现代设备,开展我国金属文物和冶金遗物的系统研究,发展了定量考古冶金学,并取得了重大突破,使我国古代冶金史在国际的地位大为提高。“中国古代钢铁技术发展的历程”获1987年国家自然科学奖三等奖、国家教委科技进步奖二等奖。

20世纪90年代,柯俊先生经常以“陶冶”一词含义说明中华文明起源和发展与中国先进的制陶技术和冶金技术有关。“陶冶的结合,不仅为人类创造了瓷器、生铁和生铁炼钢,也为中华民族五千年文明的连续发展创造了物质基础。”通过对中国古代科技史的研究,他提出:“中国古代并非只有四大发明,而应该是十大发明。与传统四大发明相比,水稻、丝绸、中医中药、瓷器、生铁及生铁炼钢、马术马镫等六项发明对人类生活与文明发展具有更直接、更重要的影响和作用。”

柯俊先生担任中国科学技术史学会第二届、第三届理事长,积极推动中国科学技术史研究走向世界,努力使学会重新加入了国际科学史学会联合会。柯俊先生还创办了中国科技考古学会(筹)并担任理事长,积极推动中国科技考古事业发展,并逐渐在国际上建立了声誉。柯俊先生与时任美国麻省理工学院材料系主任的史密斯(C. Smith)教授、宾夕法尼亚大学材料系主任麦丁(R.Maddin)教授共同发起举办系列国际冶金史学术会议(BUMA)。他一直积极参与主持,并担任国际冶金史组织主席。

耄耋之年的柯俊意识到国内教育和人才培养方式的一些问题,把目光集中到如何结合21世纪的需要改革我国的高等工程教育。他执笔向党中央提交了一份关于中国工程教育改革的报告《改革我国高等工程教育,增强我国国力和国际竞争能力》,引起党中央国务院的高度重视。1996 年,北京科技大学正式启动了旨在培养工科学生工程意识、创新意识、自学能力和独立工作能力的“大材料”专业试点班的教改课题。2000 年,教育部组织专家对由柯俊先生主持的教学研究项目“材料类专业人才培养方案及教学内容体系改革的研究与实践”进行了鉴定。此项目2001 年获国家级教学成果一等奖、北京市教育教学成果(高等教育)一等奖。

图3 1988 年8月,柯俊在美国加州大学圣迭戈分校的第五届中国科学史国际会议(左起:席泽宗,柯俊,王铃,何丙郁,刘广定)

进入21世纪以来,柯俊先生又以睿智的眼光,提出将研究冶金与材料史扩展到文物保护领域,扩大材料科学在文化遗产保护应用研究的领域,开展科学技术与社会研究,进一步明确了多学科融合开展科学技术与文明研究的目标。2004年,在他的倡导下,北京科技大学成立科学技术与文明研究中心,成为多学科交叉融合开展文明史研究的重要基地;2014年,北京科技大学成立科技史与文化遗产研究院,成为学科建设新的平台。

柯俊先生是一位有战略思想的科学家、教育家,是我国材料科学、科学技术史、工程教育界的一代宗师。柯俊先生热爱祖国、无私奉献,学风严谨、不断开拓,淡泊名利、提携后学,是广大科技教育工作者光辉的榜样。柯俊先生勇于创新、成果卓著,教书育人、桃李天下,重视实践、服务工业,为我国的科学技术事业、教育改革发展和冶金材料工业做出了杰出贡献。柯俊先生的爱国情怀、科学精神和教育风范永远值得我们学习和怀念。

N092

A

1673- 1441(2017)03- 0253- 03

2017- 08- 28

潜伟,1972年生,江西赣州人,北京科技大学科技史与文化遗产研究院院长,教授,博士生导师,研究方向为科技史、科学学与科技政策。