中华书局:构建完整的中国传统文化知识体系

吴丽玮

从古籍整理到大众传播,坚守主业的中华书局在弘扬中华优秀传统文化、增强中国人的文化自信上探索出了更宽广的道路。

2004年,中华书局出版了央视“百家讲坛”主讲人阎崇年的《正说清朝十二帝》。“这本书一出版就火了,很快卖掉了几十万册,我们也没有想到。”中华书局总经理徐俊回忆说,阎崇年在“百家讲坛”讲课的题目叫“清宫十二朝疑案”,中华书局为了与社会流行的“戏说”叙述相区分,策划了严肃的“正说”概念,结果迅速风靡图书市场。尽管“电视书”的热潮很快退去,但这次尝试让中华书局敏锐地注意到传统文化图书的大众市场需求。

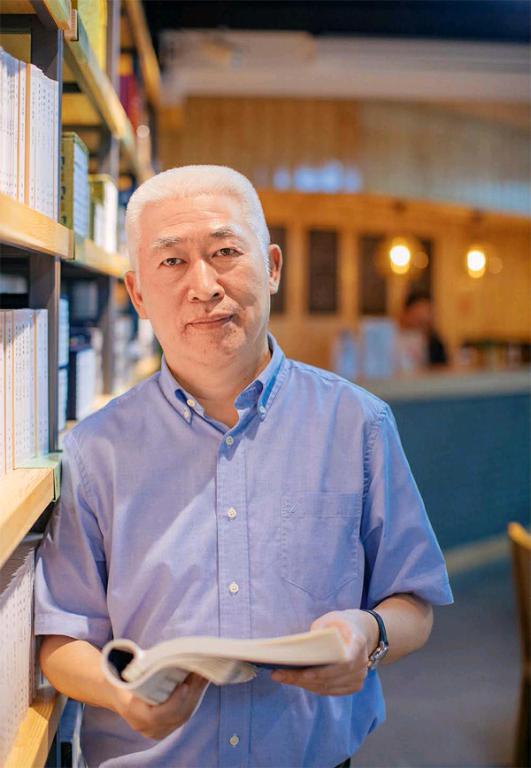

中华书局总经理徐俊

习近平总书记始终对传统文化非常重视,曾多次谈到要弘扬中国优秀传统文化。这种来自于国家层面的文化导向,既代表着中国文化自信的崛起,也推动着传统文化越来越回归到人们的生活当中,民众渴望学习传统文化知识的愿望也愈发强烈。在論述传统文化与社会主义核心价值观的关系时,习近平总书记在十九大报告中指出,要培育和践行社会主义核心价值观,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。徐俊介绍道,中华书局便是在这种思想指导下,“努力探索并找到了一条传统文化与市场相结合,让优秀传统文化通向大众的路径”。近几年,中华书局陆续出版了一批叫好又叫座的传统文化书籍,这些书既承担了传承传统文化的使命,也获得了良好的市场效应。中华书局版的《于丹<论语>心得》销量达570万册,孙机的《中国古代物质文化》和张国刚的《<资治通鉴>与家国兴衰》两本深入浅出的学者著作,销量也都超过了10万册。可以说,在弘扬优秀传统文化方面,中华书局担负起了非常重要的历史使命和文化责任。

以往中华书局面向大众的经典文本读物不过只有《唐诗三百首》《古文观止》和杨伯峻先生的《论语译注》等少数几种。但在近十年的拓展中,大众读物的出版量已经占据了中华书局的半壁江山。在今年廊坊书博会期间,他们推出了《中华优秀传统文化百部经典读本》,涵盖传统的经史子集最核心的经典。在面向大众的经典普及读物中,中华书局最受欢迎的是“中华经典藏书”系列。这套书选择了“四书五经”、诸子百家中的代表性书目,加以注释和翻译,定位为传统文化经典的普及版本。去年它推出了升级版,共计60册,全年发货达5600万码洋。除此之外,中华书局面对大众读者的普及书还有“中华经典名著全本全注全译丛书”“中华国学文库”“中华经典指掌文库”“国民阅读经典”等诸多系列,每一类都有数十种的规模,形成中华书局的一大特色。“中华书局传统文化图书的出版,一个重要的特点是产品成体系、成规模,适合不同层次读者的需求。在做经典的大众化产品时,我们也都一直坚持‘基本书的理念,基本书积累性好,也是传统文化内容的核心,有持续的读者需求。”徐俊说。

尽管是以“基本书”为主,但它的大众市场开发却并不单一。《论语译注》的市场影响力一直非同凡响,中华书局为了适应不同读者的需求,出版了多种形式的版本,包括繁体本、简体本、大字本、线装本等,年销售总计近百万册。还有一套“中华经典指掌文库”很有意思,小开本、轻薄设计,目前已出版四辑共计32册,其中销量最好的仍是《论语》,还有些趣味性强的如《菜根谭》《纳兰词》等也很受欢迎。这套书的腰封设计颇对年轻读者口味,上面分别写着:“玩手机累了,看会儿书吧”;“指掌之间不只有手机,还可以有本书”;“不插电的阅读,更能给人充电”。在移动互联碎片化阅读时代,用“口袋书”的形式表现出对传播传统经典文化和回归纸质阅读的信心。

产品形态的变化也使中华书局的组织结构发生了重大变化,原有的文学、历史、哲学、语言文字、近代史五大编辑室现在组成了古籍、学术出版中心,强化产品线建设。而在新的产品框架下,他们又先后组建了大众图书分社、基础图书分社等,形成了古籍整理学术著作、传统文化大众读物、传统文化基础图书、传统文化教育出版四大板块的出版格局。“除了经典文本,我们传统文化常识和要义解读类的大众普及读物,也很受读者认可,每年都有新书获得‘中国好书奖,如《中国古代物质文化》《故宫藏美》《故宫营造》《<资治通鉴>与家国兴衰》等,以专业的内容品质和精美的呈现形式,赢得了市场。归结而言,这是我们从专业领域往大众领域扩展的优势,构建结构完整、品种齐全、质量优异的中华传统文化产品体系,是我们努力的目标。”徐俊说,目前面向大众市场的出版规模,从市场占有率来说,已经与原有的古籍学术板块不分上下。

中华书局在今年新开了实体书店“伯鸿书店”,除了销售大众类的传统经典读物,也经常组织传统文化的推广活动中华书局经典图书《史记》

其实在早期的市场探索阶段,中华书局也曾经走过弯路,总结经验教训,他们提出了“守正出新”的口号,即使是在专业读者走向大众市场的过程中,古籍整理这个百年基业不能动摇,市场化发展也都是围绕着传统学术来进行。

1912年1月1日,中华民国宣告成立的同一天,26岁的年轻出版人陆费逵在上海筹资成立了一家新的出版社,取名中华书局。陆费逵原在商务印书馆任职,两家出版社直到新中国成立初期,一直存在竞争关系,直到1958年2月,国务院古籍整理出版规划小组成立,中华书局作为它的办事机构,逐渐形成它现在的古籍整理品牌和出版格局。

“在新中国古籍整理项目中,规模最大、影响最广的点校本‘二十四史和《清史稿》,就是在古籍小组成立后,由毛泽东指示,周恩来亲自部署实施的。”徐俊说,毛泽东指示吴晗、范文澜组织标点“前四史”,并对吴晗等人的会议记录做出批示:“计划很好,望照此实行。”后来“前四史”扩大到全部“二十四史”,历时20年终于完成整理和出版。点校本“二十四史”是第一个现代学术意义上的大型古籍整理成果,确定了现代古籍整理的范式和标准,在陆续出版后的半个世纪中,已经成为学术界和文史爱好者普遍取用的通行本。著名历史学家蔡美彪先生曾经说,近几十年来,作为一个古代文史研究者,他的成果里可能没有直接引用过点校本“二十四史”,但他绝不会没看过,足见点校本“二十四史”影响之大。

这项浩大工程是在学术界与中华书局长期合作下完成的,至今仍有多部断代史的修订本还在编纂过程中。“我们现在即使是一般古籍整理项目,编辑也要前期介入,参与调查版本、确定体例,并从样稿开始,与整理者充分沟通,保证书稿质量。”徐俊说,“正在进行中的‘二十四史修订工程,我们在全国范围内遴选断代史或相关文献研究最有建树的学科带头人,组建团队,近20家承担单位。每一史的修订,都依靠主持人和团队的倾力投入,得益于他们的学术积累,也锻炼了队伍,一个修订组往往就会因此成为该学科里最中坚的力量。”最典型的例子是《辽史》,由北大历史系辽金史专家刘浦江教授主持修订,修订组花了七八年时间,每个周末都集中校读《辽史》。遗憾的是刘教授在《辽史》出版前因病离世。包括刘教授在内的整个团队都特别年轻,现在这个团队已经成为国内辽史研究领域里一支非常出色的队伍。“我们与很多整理者有共识,做古籍整理,有益于学科建设,尽管目前还不能像个人研究著作那样得到更高的学术评价,但也乐意去做那些学术研究无法绕开的、一直会被大家广泛使用的古籍整理项目,它的价值跟论文著书一样重要。”

尽管中华书局已经积累了大量各类传统文化产品,但如何在未来仍然保持古籍出版行业的领先地位?徐俊的答案在古籍数字化的布局里。

早在2001年,中华书局就已经开始了古籍数字化的工作。限于条件,一开始没有做成产品的计划,先着手的是对原来铅排古籍的数字化。“古籍数字化有很多难点,比如当初繁体字的字库很小,很多古籍里的字都没有,造字在不同书里不能通用,后台就没法进行检索,因此我们参与了古籍用字标准等一系列数字化标准的研发和制定。中华的古籍整理图书,书名、地名、人名都是有专名线的,跟通常的书不一样,因此数字化过程中,后台要对每个书名、地名、人名进行标识。我们用了十年时间来探索古籍数字出版的基础工作,确定了实现从传统出版向全媒体出版转型升级的方案,组建了专业团队进行公司化运作,全力打造以‘中华经典古籍库和‘中华优秀传统文化资源总库为核心产品的数据库集群,为全社会提供优质的数字化产品。”中华书局2015年推出了第一个数据库产品“中华经典古籍库”,这是第一个以古籍整理成果为基础、可供直接征引的古籍数据库,目前包括局域网机构版、在线版和微信版(专业版、普通版),已经上线7亿字,预计今年年底将达到10亿字。在这个项目中,除了面向专业学者的资源库,也会向大众读者提供相应的内容。

“要像对待传统古籍出版一样对待数字出版。”徐俊说,“我们不能满足于早期古籍数字化对数据数量的追求,不能满足于文本数据的简单搜索功能,而是要始终立足于古籍整理的基础,提供经过专业古籍整理的数据,这是我们的核心竞争力。我们希望能与全社会分享古籍数字化的成果,能借助现代科技让优秀传统文化得到更广泛深入便捷的传播,这当然也是出版者为国家文化建設做贡献的一部分。”

——盐业古籍整理新成果《河东盐法备览合集简注》出版