旅游发展对乡村社会空间生产的影响

——基于开发商主导模式与村集体主导模式的对比研究

欧阳文婷,吴必虎

(北京大学 城市与环境学院 旅游研究与规划中心,北京 100871)

旅游发展对乡村社会空间生产的影响

——基于开发商主导模式与村集体主导模式的对比研究

欧阳文婷,吴必虎

(北京大学 城市与环境学院 旅游研究与规划中心,北京 100871)

随着旅游业的快速发展并成为城镇化的主要驱动力之一,研究其对乡村社会空间的生产具有重要意义。采用访谈法与观察法,以北京司马台村和陕西袁家村为例,基于列斐伏尔的空间三元辩证框架构建了旅游发展对乡村社会空间生产影响的分析框架,并据此对比了开发商主导模式和村集体主导模式下的不同影响。结果发现:旅游发展对乡村物质空间、经济收益、社会关系和权力结构等方面产生了一定影响;开发商主导模式下缺乏对原住民生活空间的有效管理,造成了空间不平等;村集体主导模式下经济效益共享机制和社会关系网络得到良性发展。

乡村旅游;空间生产;开发模式;司马台村;袁家村

1.引言

随着旅游业的快速发展,关于旅游影响的研究逐渐引起了学者们的关注[1],最开始人们更多地关注旅游的积极经济影响。直到20世纪60年代后学者们开始意识到“旅游业不仅是一只会下金蛋的鹅,而且会弄脏自己的巢”[2],旅游发展在给目的地带来经济效益的同时,也会造成环境破坏和生态退化。旅游的环境影响逐渐成为研究热点,Wall和Wright(1977)把旅游环境限定为“自然环境”,并研究了旅游环境影响的研究方法、影响机制、环境容量及解决办法等[3],后来的一些学者拓展了旅游环境影响研究的广度和深度。关于旅游社会影响的研究开始得较晚,但发展很快,并在20世纪90年代形成一个研究热点,涌现了大量的研究成果。学者们主要通过旅游者与当地居民交互行为以及旅游地居民对旅游发展的态度和对旅游影响的感知来研究旅游社会影响。同时,越来越多的学者开始关注旅游的经济、环境、社会等效益的平衡与协调,可持续发展的旅游日益受到人们的重视[4]。

改革开放以来,乡村作为快速城镇化过程中剧烈变化的一个小单元,其功能变迁、形态演变、社会重构引起了学者们的广泛关注[5][6]。而旅游作为城镇化发展的重要途径之一,其对乡村经济社会生活产生着多方面的影响:一方面改善了乡村基础设施,增加了就业机会和旅游活动的类型[7];另一方面,游客的“示范效应”也给乡村社区带来了一些负面影响,例如增加犯罪率、当地文化的商业化、由于旅游发展不均衡导致的社区关系紧张、当地居民和领导者关于征地与引入开发商的矛盾[8]。很多学者从居民态度和居民感知的角度研究了乡村旅游的社会文化影响[9],也有些学者从可持续发展的角度研究了乡村旅游的影响[10]。乡村旅游不仅对乡村的经济、环境、社会文化等方面产生或积极或消极的影响,而且对乡村聚落的社会与空间重构产生了重要影响,而目前的研究主要集中在前者,对后者的关注明显不足。这些研究指向上的不足,在一定程度上影响了学界对旅游导向型城镇化影响下的乡村社会转型的解析,也阻碍了乡村旅游在产业上可持续发展的实践。

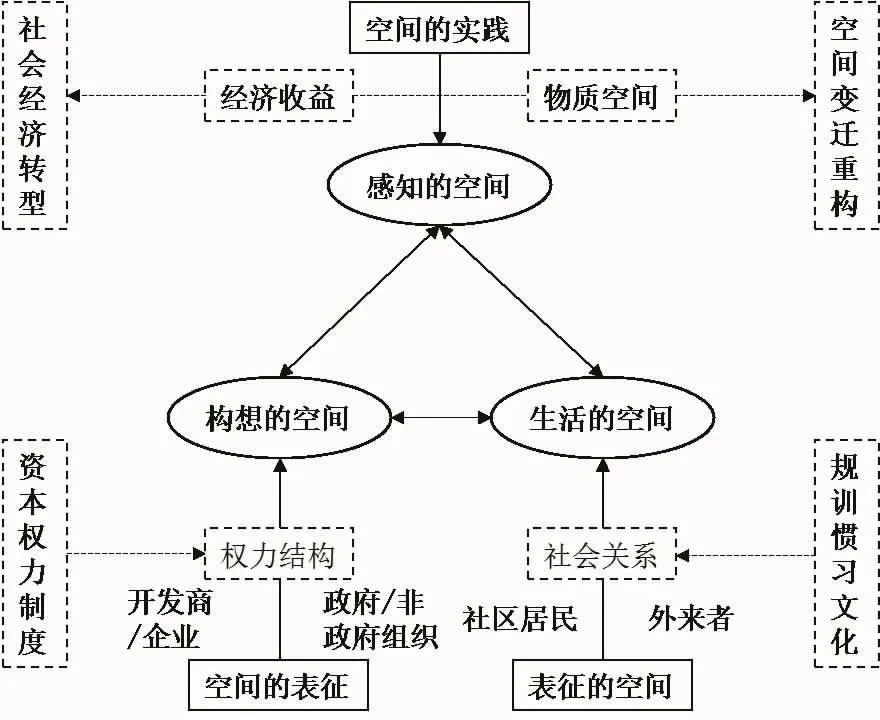

因此,本研究基于列斐伏尔空间生产理论的“三元辩证框架”,尝试构建旅游发展对乡村社会空间生产影响的分析框架,并通过开发商主导模式和村集体主导模式的典型案例——北京司马台村和陕西袁家村——的分析和对比,试图分析旅游发展对乡村物质空间、经济收益、社会关系和权力结构等多维度的影响,以期能够对乡村社会转型与乡村旅游的理论与实践有一定的指导和借鉴意义。

2.理论建构

20世纪之前,空间一直被当作静止的容器来解释。20世纪中后期以来,随着社会学领域出现的“空间转向”和地理学领域出现的“社会转向”[11],法国社会学家列斐伏尔(LefebvreH.)提出空间生产(productionofspace)理论,将“社会”与“空间”联系到了一起。他认为“(社会的)空间是(社会的)产物”,并在此基础上建立了一个空间生产的三元辩证框架:“空间的实践”(spatialpractice)属于“感知的空间”(perceivedspace)维度,负担着社会构成物生产和再生产的职能;“空间的表征”(representationsofspace)属于“构想的空间”(conceivedspace)维度,是生产关系及其秩序的层面,与维护统治者各种利益的知识、意识形态和权力关系联系在一起;“表征的空间”(representationalspaces)属于“生活的空间”(livedspace)维度,指向使用者在日常意义和地方知识中生产和占用空间,是居民和使用者的空间,处于被支配和消极的主体地位(Lefebvre,1991)[12]。后来的一些学者,如哈维(HarveyD.)、卡斯特尔(CastellsN.)和苏贾(SojaE.)等发展和丰富了空间生产理论的内涵。

Young(1999)最早将空间建构的概念引入旅游领域,他通过研究澳大利亚Daintree和CapeTribulation区域的空间,提出空间的含义包括“旅游产业生产的空间”和“旅游者消费生产的空间”两方面内容[13]。Halfacree(2007)则是第一个理论化阐述旅游空间生产的学者,他根据列斐伏尔的空间三元辩证框架提出了一个“乡村空间三元辩证框架”:乡村的地方性、乡村的表征和乡村生活[14]。Frisvoll(2012)发展了Halfacree的乡村空间三元辩证框架(非物质的维度、物质的维度和个人的维度)并将其用于乡村旅游中的权力对乡村空间生产的实证研究[1 5]。国内学者关于旅游空间生产的研究始于宗晓莲(2005)对旅游地空间商品化的实证研究,他以丽江古城为例研究了古城观光空间的直接商品化和间接商品化及其对当地社会、文化的影响[16]。2010年以后,越来越多的国内学者开始关注空间生产理论在旅游研究中的应用,在旅游空间的内涵[17]-[19]、旅游空间生产的主体[20]、过程[21[22]]、方式[23]、特征[24][125](郭文和黄震方,2013;郭凌等,2014)、动力机制[22]、[24]-[26]等方面都有较多的研究,但都没有脱离列斐伏尔的空间三元辩证框架。

根据列斐伏尔的空间三元辩证框架及后来学者们对其的发展和丰富,以及空间生产理论在旅游领域尤其是乡村旅游领域的发展和实证研究应用,尝试建立旅游发展对乡村社会空间生产影响的分析框架(图1)。其具体内涵包括(1)物质空间:空间实践对乡村物质空间的改造,体现乡村空间变迁与重构;(2)经济收益:空间实践对乡村社会经济的影响,体现乡村社会经济转型;(3)社会关系:规训惯习文化影响下,社区居民之间以及社区居民与外来者(包括旅游者与新进入者)之间的社会关系网络,属于表征的空间范畴;(4)权力机构:资本权力制度影响下,开发商/企业、政府/非政府组织等多权力主体对乡村社会空间生产的规划与控制,属于空间的表征范畴。

图1

3.研究设计

3.1 案例地选取

3.1.1 北京司马台村

司马台村位于北京市密云县东北的古北口镇,距离北京市区120公里,首都机场98公里,密云区城区60公里,承德市区80公里。司马台村(行政村)共有8个生产队(自然村),其中1-5生产队位于长城脚下,6-8生产队位于司马台长城西北方向约2公里处。

2010年,中青旅与密云县人民政府合作,开发建设古北水镇项目,将司马台村1-5生产队整体搬迁至6-8生产队的用地,集中建设司马台新村(蔡家窝铺、晓岭、沙岭三个自然村),1-5生产队的用地整体划归古北水镇,用于水镇项目建设。搬迁于2010年7月开展,2012年8月回迁。回迁房有两种,一种联排别墅(三种户型),一种楼房(四种户型),按照每户人口分配。整体搬迁后的司马台新村产业定位为民俗度假村,规划“福、禄、禧、寿、财”五个区域,其中“寿”区域为楼房,不经营农家乐。

司马台村(古北水镇)旅游发展是由开发商主导,采取的是将原住民统一迁出,由开发商进行统一规划、建设、管理和运营的模式。

3.1.2 陕西袁家村

袁家村坐落在陕西省咸阳市礼泉县烟霞镇北面的唐太宗李世民昭陵九嵕山下,距离西安66.5公里,咸阳43公里。

曾经的袁家村,在村干部郭裕禄的带领下开办了水泥厂、硅铁厂、海绵厂等村办企业,之后还涉足房地产开发、旅游、影视、药业、餐饮、铁路联运等领域,持续优化产业结构,发展外向型经济。进入新世纪,粗放式的工业之路走到了尽头,袁家村审时度势,开始发展旅游业。2007年,袁家村首期投入3500万元,建设关中戏楼、文化广场和占地20亩的生态停车场,并建设了村史馆、毛主席雕像、保宁寺等;之后又投资1600万元,建设融作坊、小吃、民俗一体的康庄老街;2012-2015年,作坊合作社和小吃街合作社陆续成立,并新建作坊街和小吃街,搬离康庄老街;陆续引进外来投资,建设关中古镇、酒吧街、艺术长廊、回民街、祠堂街、书院街等等。

袁家村的发展是典型的在村集体领导下的旅游开发模式,采取的是一种“摸着石头过河”的思路,其旅游开发范围不断扩大、功能逐渐完善,并且村民参与到利益分配当中。

3.2 研究方法

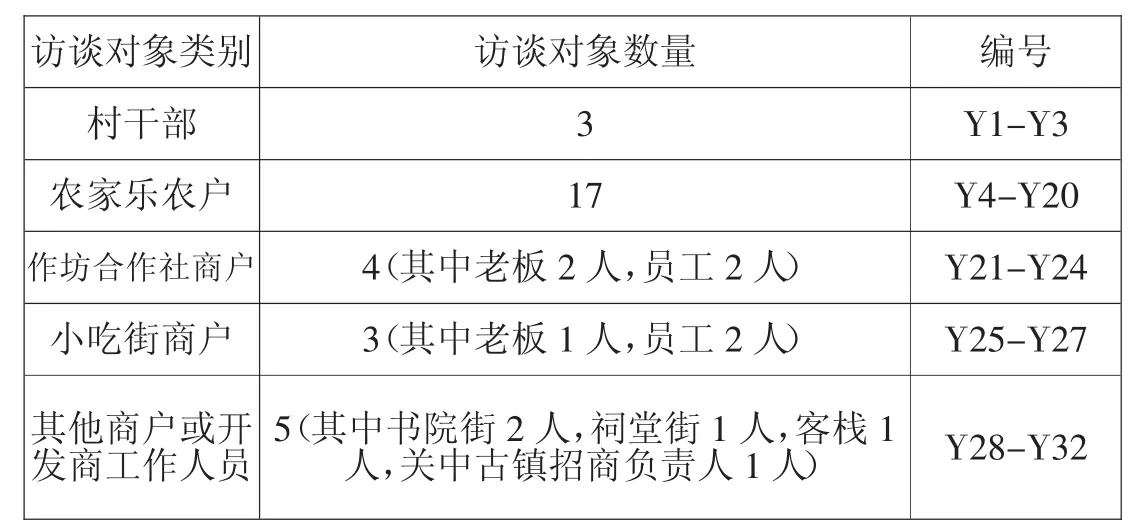

本研究采用访谈法与观察法,分别于2016年4月5日、2016年12月17-18日和2016年5月17-19日前往北京古北水镇和陕西袁家村展开田野调查。调研过程分为四个阶段:调研准备阶段,制定调研计划,拟写访谈提纲;资料收集阶段,采用结构式、半结构式访谈与参与式、非参与式观察广泛收集信息;资料整理阶段,对访谈材料进行编号整理,其中古北水镇的25位访谈对象以G1-G25编号,袁家村的32位访谈对象以Y1-Y32编号,具体信息如表1、表2所示;资料分析阶段,深入整理分析访谈材料、观察材料及其他相关材料,总结提炼全文核心观点。

表1 司马台村访谈对象类型及数量

表2 袁家村访谈对象类型及数量

古北水镇司马台村的访谈对象包括村干部(包括村委会干部和合作社员工)、联排别墅住户(经营农家乐)和楼房住户(不经营农家乐)和外包酒店负责人四类。其中村干部代表的是可以影响司马台村乡村旅游发展的权力机构;联排别墅住户是经营农家乐的原住民;楼房住户是不能经营农家乐的原住民,其与联排别墅住户的区别在于不能依靠经营农家乐取得经济收入;外包酒店是镇政府将空置的联排别墅统一租赁给开发商经营麦语云栖精品度假酒店,属于司马台村乡村旅游实践中的“外来者”。

袁家村的访谈对象包括村干部、农家乐住户、作坊合作社商户(包括老板和员工)、小吃街商户(包括老板和员工)和其他商户或开发商工作人员五类。其中村干部是村集体的代表,其主导和影响着袁家村旅游空间生产的方向;农家乐农户是袁家村的原住民,共有62户268人,现在很多家已经不再经营农家乐或者租赁给外地人进行经营,我们对其中的17户进行了访谈;2012年左右,陆续成立了油坊、豆腐坊、酸奶坊、辣子坊、醪糟坊、粉条坊、醋坊、面粉坊8个作坊合作社,这些合作社的经营者都是从周边村镇引进的手艺人,但他们已经陆续融入袁家村的旅游发展和社会生活,成为袁家村的“新村民”;小吃街最初和作坊一起在康庄老街,于2015年成立小吃街合作社,其商户同样是来自周边村镇的手艺人,并逐渐融入当地的发展,与作坊合作社不同的是小吃街合作社的成立和管理有更多地村集体参与;其他商户或开发商是后续开发过程当中引进的统一开发商或者租赁商铺的个人,例如回民街是由西安回民商会统一开发,祠堂街是由袁家村和外来开发商共同开发并租赁给个人,他们并没有参与到合作社的利润分配。

4.旅游发展对乡村空间生产的一般性影响

4.1 空间的实践——物质空间的改变

总体来说,旅游发展对乡村物质空间进行了大量的生产实践,对乡村居民的物质生活条件和生活环境产生了重大影响。具体来说,一是改变了原来的建筑风格和乡村景观(图6、图7);二是改善了基础设施和居住环境得到,居民从原来的“砖瓦房”搬进了现在的“别墅”或者“楼房”;三是公共休闲空间和社区服务配套受限,缺少供村民休闲娱乐的小广场、健身器材、老年活动中心等,没有银行、邮局和社区卫生站等配套服务设施;四是由于开发建设和旅游活动,越来越多的外来者进入到乡村空间对乡村环境产生了一定的影响,尤其是节假日周边环境变得拥堵、嘈杂。

4.2 空间的实践——经济收益的改变

旅游常常被当作乡村发展的一种工具,对创造地方收入、推动农民就业有重要作用[27]。从两个案例地的旅游发展中我们也可以发现的类似的现象:一方面,旅游发展带来了大量的游客,乡村居民可以通过经营农家乐、贩卖旅游纪念品、到景区工作等方式提高自己的经济收入;另一方面,旅游发展带来了大量就业机会,很多曾经外出务工的年轻人开始选择回乡就业。然而,负面的影响在于旅游发展也一定程度上提高了生活成本,造成一定的经济压力。

4.3 表征的空间——社会关系的改变

由于开发商、旅游者、打工者等“外来者”参与到乡村生产实践当中,乡村的物质空间、经济收益等方面都发生了一系列变化,乡村社会原有的社会网络关系随之改变:一方面,由于旅游发展带来了更多就业机会,许多曾经外出务工的年轻人(尤其是女性)陆续回到村里从事乡村旅游相关工作,改变了原来留守农村的“六一、三八、九九”部队的现象;另一方面,由于旅游的发展,乡村的知名度提高,游客量不断增长,乡村居民对乡村的归属感和依恋度都有所提高。

4.4 空间的表征——权力结构的改变

无论是开发商还是村集体主导的旅游开发模式,其实都是一种“自上而下”的旅游发展模式。两个案例地中,最高权力机构无论是开发商还是村集体,都严格控制着村里的物质空间开发和生产过程,通过统一的规划建设和形象口号设计指导整体旅游的发展,而村民作为被资本和权力控制下的个体,并没有太多发表意见和建议的机会以及改变权力结构的能力。另外,在两个案例中,村集体都通过成立旅游合作社的方式对当地乡村旅游发展进行统一管理,虽然由于村集体权力不一样最终统一管理的效果并不一样。

5.不同开发模式对乡村空间生产的影响

5.1 空间的实践——物质空间生产过程不同

在开发商主导的旅游发展模式中,开发商通过统一的规划、建设、管理、运营等把原住民的生产空间割裂为景区空间(古北水镇景区)和原住民生活空间(司马台民俗新村)两个相对独立的物质空间。在景区空间,开发商经过统一规划、建设之后,通过招商等经营方式引入外来商户与其他投资者继续对景区内部物质空间进行生产实践。例如在古北水镇西侧,就引入住宅地产开发商龙湖配套旅游地产。在原住民生活空间,开发商对司马台新村的重建不仅改变了原有的建筑景观和乡村风貌,同时把原住民生活空间分为两个类型——经营农家乐的联排别墅空间和不经营农家乐的楼房空间。

而在村集体主导的旅游发展模式中,其空间实践是一个“摸着石头过河”的过程,不断通过“实践/生产—总结/感知—实践/生产”的循环对空间进行生产,并且参与到空间实践当中的权利主体不仅包括村集体,还包括农户、外来商户、外来开发商等。袁家村在其旅游开发的过程中就遵循这样一个模式,表3显示的袁家村不同街区开发的时序与开发模式,最早开始发展旅游只有村民居住的农家乐街,周边都是废旧的厂房和农地;后来村集体把农家乐街东北边的预制厂废旧厂房所在位置规划建设为康庄老街和后来的小吃街、作坊街;2013年左右,袁家村旅游发展初见成效,农家乐街的村民们自发地对自家房屋进行2-3层的加盖,形成了现在的建筑风貌;再后来,袁家村旅游发展到达一定阶段之后,逐渐有外来的开发商进入并与袁家村集体合作进行开发与生产实践。

表3 袁家村不同街区开发时序及模式

5.2 空间的实践——经济收益方式不同

在开发商主导的旅游发展模式中,司马台村村民提高经济收益的方式主要是自行经营农家乐与超市等,与古北水镇景区的发展基本是割裂的,虽然中青年村民有进入景区工作的机会,但景区并不会因为是其原住民而在招收标准和待遇标准上有所放松。司马台村也成立了乡村旅游合作社对村里的农家乐进行统一管理,例如统一定价、统一分配客源、统一洗涤,但在具体实践的过程中基本形同虚设,对农家乐的发展作用很小。

而在村集体主导的旅游发展模式中,袁家村村民可以通过经营农家乐和入股合作社(八个作坊合作社和小吃街合作社)两种方式获取经济收益,共享袁家村旅游发展带来的成果。另外袁家村还积极带动周边村镇的发展,吸引周边村民来此就业,打造农民创业平台等。

表4 袁家村作坊合作社基本情况及成立过程

5.3 表征的空间——社会关系改变方向不同

在开发商主导的旅游发展模式中,一是由于开发商并没有干涉原住民的旅游空间生产活动,村集体的影响能力和领导力较差,各家各户单独经营农家乐,没有统一的上层组织协调利益关系,客观上造成一定的竞争关系,导致邻里关系的紧张和恶化;二是由于楼房住户不能合法经营农家乐,其在经济收入水平上与经营农家乐的联排别墅住户有所差距,因此导致楼房住户对司马台新村旅游空间生产的表征与联排住户相比更加消极。

而在村集体主导的旅游发展模式中,一方面,由于村民(包括外来商户)入股合作社能够共享旅游发展的成果,村民之间的利益共享机制促进了其社会关系网络也更加和谐,形成一种“你中有我,我中有你”的状态。另一方面,袁家村的社会关系网络变化还体现在“新村民”与“原住民”的融合。袁家村的“新村民”是来自附近村子的手艺人、打工者以及来自咸阳、西安的农家乐外包商等。随着袁家村旅游的发展,这些“新村民”与袁家村的“原住民”共同构成了袁家村的社会关系网络,并且在袁家村旅游发展的过程中通过合作社、自主经营、打工等多种方式共享袁家村旅游发展的成果,逐渐融入袁家村的社会生活。值得一提的是,袁家村村集体在旅游空间东南面建设了两栋楼房卖给来袁家村发展的手艺人,为他们融入袁家村的发展创造了物质条件。

5.4 空间的表征——权力结构不同

在开发商主导的旅游发展模式中,景区空间(古北水镇)和原住民生活空间(司马台村)的发展是割裂开的。一方面,开发商对古北水镇景区的开发起着绝对的控制作用,司马台村的村集体或原住民无法参与到景区的开发和建设当中,村民想要到景区工作也必须经过开发商的选拔与认可;另一方面开发商对景区外的原住民生活空间的旅游发展并没有过多的控制与干涉。而原住民生活空间(司马台村)乡村旅游发展过程中形式上最高的权力机构是村集体成立的乡村旅游合作社,然而实际上村集体并没有什么权力,统一管理无法实现。

而村集体主导的旅游发展模式中村集体对旅游发展拥有决定的控制权力。在袁家村旅游发展过程中,村集体对其的权力控制体现在三个方面:第一是统一开发。从袁家村决定发展旅游业到每一次的投资、扩建,起到决策和指导作用的都是村集体及其成立的旅游公司,甚至没有按照政府规划进行发展。在访谈袁家村郭占武书记时,他曾提到自己对袁家村旅游发展的规划与设想:“第一个阶段是民俗文化旅游,第二个阶段是乡村度假旅游,第三个阶段要向以产销农副产品为核心的绿色生态旅游转型”,

从袁家村的发展过程中可以看出袁家村的发展确实是按照其指导进行实践的。第二是统一管理。村集体统一给农家乐的餐饮和小吃街商户供应来自于袁家村作坊的原材料,并通过旅游公司、农家乐协会、小吃街协会等村集体衍生的权力机构统一监管菜品质量。第三是主导合作社。作坊合作社和小吃街合作社都是村集体的指导和带领下陆续成立的,合作社每年收益的一定比例要交给村集体或者旅游公司进行绿化和基础设施建设,由于小吃街各个商户经营业绩差异较大,村集体会统一进行调配,平衡各家收益,村民和商户对这种模式的认可度较高。

6.结论与讨论

在外部或内部力量的驱动下,旅游发展对司马台村和袁家村的社会空间进行了大量生产实践:在物质空间上体现为建筑景观、居住条件的改善、休闲配套的受限与原生环境的恶化;在经济收益上体现为经济收入和就业机会的增加以及生活成本的提高。在社会关系方面的乡村人口结构变迁以及乡村居民归属感和依恋度提升则体现了表征的乡村社会空间。在权力结构方面开发商或村集体等权力机构对乡村旅游发展的统一规划与控制则体现了乡村社会空间生产的表征。

开发商主导模式和村集体主导模式是两种典型的乡村旅游发展模式,不同模式下旅游发展对乡村社会空间生产的影响不同。通过对比旅游发展对司马台村和袁家村社会空间生产的影响,发现二者在物质空间、经济收益、社会关系和权力结构等方面的影响都有所区别。开发商作为外来权力与资本的代表,其对景区空间的生产与对景区外部原住民生活空间的生产的是割裂开来的。对于原住民生活空间,除了物质空间生产开发商会进行统一的规划和建设,其对原住民生活空间的旅游生产实践基本没有过多的影响,村集体对乡村旅游发展的模式和方向影响也不大。但是由于开发商前期规划对原住民生活空间考虑较少和缺乏有效管理,造成了一些空间不平等的现象。而村集体主导的乡村旅游发展模式当中,村集体是最高的权力机构,其对乡村旅游发展的模式、管理、村民参与程度起到总体调控作用,同时严格限制开发商的参与程度。在此种模式下,村民的经济效益共享机制得到较好发挥,“新村民”的融合和社区网络关系也因为利益共享得到了较好的发展。

乡村是新常态下社会经济转型的最小单元之一,在旅游发展中乡村也扮演着重要角色。本文是旅游发展对乡村社会空间生产影响的一次有益尝试,试图建立分析框架并对比开发商主导下和村集体主导下的乡村旅游发展对乡村社会空间转型与重构的影响。后续研究需对权力、资本、居民之间的深层逻辑进行研究,深入理解不同发展模式下的社会关系网络和权力结构形成的机制与动因,让乡村的发展能够在有序的权力关系、资本流动与社会网络中得到平衡。

[1]王子新,王玉成,邢慧斌.旅游影响研究进展[J].旅游学刊,2005,20(2):90-95.

[2]HAWKINS J.Inverse Images:The Meaning of Culture,Ethnicity and Family in Postcolonial Guatemala[M].Albuquerque:University of New Mexico Press,1983.

[3]WALL G,WRIGHT C.The environmental impact of outdoor recreation[J].Publication Series,Department of Geography,U-niversity of Waterloo,1977(11).

[4]HUNTER C.Sustainable tourism as an adaptive paradigm[J].Annals of tourism research,1997,24(4):850-867.

[5]LONG H,ZOU J,PYKETT J.Analysis of rural transformation development in China since the turn of the new millennium[J].Applied Geography,2011,31(3):1094-1105.

[6]席建超,王新歌,孔钦钦.过去25年旅游村落社会空间的微尺度重构——河北野三坡苟各庄村案例实证[J].地理研究,2014(10):1928-1941.

[7]SLEE B,FARR H,SNOWDON P.The economic impact of alternative types of rural tourism[J].Journal of agricultural economics,1997,48(1-3):179-192.

[8]MANSFELD Y,JONAS A.Evaluating the Socio-cultural Carrying Capacity of Rural Trourism Communities:A‘Value Stretch’Approach[J].Tijdschrift voor economische en sociale geografie,2006,97(5):583-601.

[9]LANKFORD S V.Attitudes and perceptions toward tourism and rural regional development[J].Journal of travel research,1994,32(3):35-43.

[10]TURNOCK D.Sustainable rural tourism in the Romanian Carpathians[J].Geographical Journal,1999:192-199.

[11]王丰龙,刘云刚.空间的生产研究综述与展望[J].人文地理,2011,26(2):4.

[12]LEFEBVRE H.The production of space[M].Blackwell:Oxford,1991.

[13]YOUNG M.The social construction of tourist places[J].Australian Geographer,1999,30(3):373-389.

[14]HALFACREE K.Trial by space for a‘radical rural’:Introducing alternative localities,representations and lives[J].Journal of rural studies,2007,23(2):125-141.

[15]FRISVOLL S.Power in the production of spaces transformed by rural tourism[J].Journal of rural studies,2012,28(4):447-457.

[16]宗晓莲.旅游地空间商品化的形式与影响研究——以云南省丽江古城为例[J].旅游学刊,2005,20(4):30-36.

[17]郭文,王丽,黄震方.旅游空间生产及社区居民体验研究——江南水乡周庄古镇案例[J].旅游学刊,2012(4):28-38.

[18]桂榕,吕宛青.民族文化旅游空间生产刍论[J].人文地理,2013,28(3):154-160.

[19]孙根紧,郭凌.文化景观,非物质文化遗产与旅游空间生产——基于都江堰放水节的景观生产路径分析[J].贵州民族研究,2015,36(6):157-161.

[20]孙九霞,苏静.旅游影响下传统社区空间变迁的理论探讨——基于空间生产理论的反思[J].旅游学刊,2014,29(5):78-86.

[21]孙九霞,张士琴.民族旅游社区的社会空间生产研究——以海南三亚回族旅游社区为例[J].民族研究,2015(2):68-77.

[22]郭凌,王志章,陈丹丹.旅游影响下城市历史街区的空间再生产研究——基于列斐伏尔空间生产理论视角[J].四川师范大学学报:社会科学版,2016,43(4):53-60.

[23]桂榕,吕宛青.符号表征与主客同位景观:民族文化旅游空间的一种后现代性——以“彝人古镇”为例[J].旅游科学,2013,27(3):37-49.

[24]郭文,黄震方.基于场域理论的文化遗产旅游地多维空间生产研究——以江南水乡周庄古镇为例[J].人文地理,2013,28(2):117-124.

[25]郭凌,阳宁东,王志章.民族旅游开发与民族文化的空间生产研究——基于对四川省凉山彝族自治州盐源县泸沽湖的个案研究[J].西南民族大学学报:(人文社会科学版),2014,35(2):144-149.

[26]郭凌,王志章.乡村旅游开发与文化空间生产——基于对三圣乡红砂村的个案研究[J].社会科学家,2014(4):83-86.

[27]王云才.国际乡村旅游发展的政策经验与借鉴[J].旅游学刊,2002,17(4):45-50.

F590

A

1002-3240(2017)04-0096-07

2017-02-20

本研究受国家自然科学基金项目“城郊旅游综合体(TCAC)形成机制与发展模式研究”(41271151)资助。

欧阳文婷(1992-),女,江西南昌人,硕士,主要研究方向为乡村旅游、旅游社会学等;吴必虎(1962-),江苏盐城人,教授,博士生导师,主要研究方向为区域旅游规划等。

[责任编校:黄晓伟]