儿童创新教育:在山林和城市中

陈晓

教育是一个远超出课堂的广泛概念,是一种根植在社会方方面面的观念。好的儿童教育不是仅仅在课堂,整个城市,整个自然,无一不在对孩子进行着教育。

荒野中的首都

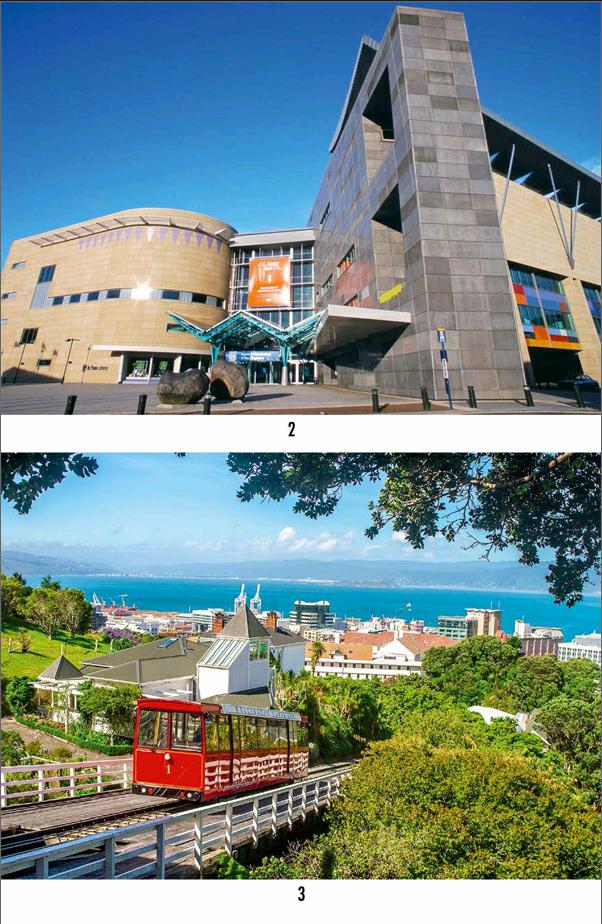

2017年9月初的一个下午,新西兰首都惠灵顿是个阴天。沿着城边的海滨路散步,风像层层涌起的浪花,从太平洋上刮过来,刮上街道,刮进城市。公路的两侧,一边是大海,一边是山崖,低矮的独栋房屋分布在山崖上。但越往前走,房子越少,山还原成没有建筑的野山,大丛繁茂但种类杂乱的植物包裹着山体。植被没有经过人工的管理,像一丛丛蓬头乱发,剑麻的叶子像刀戟一样直插蓝天。除了偶尔呼啸而过的汽车,还有在细窄自行车道上一掠而过的骑行者外,我几乎感受不到什么现代城市的气息,恍然来到了人迹罕至的荒凉郊野。

这是新西兰的独特之处。作为太平洋上一个人均年薪近6万纽币(约合28万元人民币)的岛国,在2015年联合国发布的人类发展指数排行榜中,新西兰和加拿大并列第九,是一个当之无愧的“发达国家”。除了老牌的支柱产业畜牧业外,新西兰近年来在世界电影工业的生产中也占有一席之地。维塔工作室就在惠灵顿,这个工作室因为曾因参与《魔戒》《金刚》《阿凡达》等好莱坞大制作电影而声名鹊起。它的兴起带起了一个创新产业——电影制作,惠灵顿如今已经是电影后期制作的世界级基地。

几乎没有被刻意改造过的自然地貌和充满创意的社会内核,是新西兰给人最为特别和深刻的印象,看似矛盾却又相辅相成。原始的自然环境吸引着世界各地的创意先锋人士来到这里,比如在电影史上创造过多个票房纪录的导演詹姆斯·卡梅隆,他从2012年开始就在新西兰多处屯田置地,作为自己在新西兰进行各种探险活动的基地:“来到新西兰,我就可以踏上徒步旅行,看看各种神奇的物种,唤起我儿时对大自然无限可能的遐想。”卡梅隆不仅在电影制作上有很多开创之举,还是个顶级的自然探险爱好者。他曾经驾驶单人深潜器潜入马里亚纳海沟,探索“地球最深处”,并为此拍摄了一部纪录片,来纪录世界最深的黑暗世界。这位执导过11部好莱坞卖座大片的加拿大导演表示:“我从自然环境中汲取灵感。与我们人类微不足道的想象力相比,大自然的想象力是无穷无尽的。”这或许也能解释卡梅隆为什么在影像领域具备天才的创造性——在未被人类触及和改变的自然界内部,隐藏着某些最能刺激人思维潜力的元素。

新西兰在保持自然的原始风貌上可以说做到了极致,任何可能有损生态的东西都不被允许带入境内。机场入境时,就看到一条巨大的横幅横亘在海关入口,警示任何食品、植物种子都不能被携带入境,甚至随身携带的徒步手杖、徒步靴都要求必须申报。海关检查人员对我携带的徒步靴鞋底翻来覆去审查一番,并提了好多问题:“最近什么时候使用过?”“在什么地方?”“城市还是乡村?”……政府管理部门悉心留存下来的原始自然,与社会个体的创造性之间,或许存在着某种必然的联系。对自然的管理方式和因此留存下来的荒野,会影响甚至决定着生活在这片土地上的人的思维和行为方式,包括教育。

Amesbury小学

我们这趟旅程的目的是探访新西兰的中小学教育。西方教育在某种程度上是如今相当多中国家庭学习的“先进模板”,其核心概念是重新定位了孩子在教育中的位置。儿童是什么?他应该以什么方式接受教育?这是贯穿西方近现代教育史的两大问题。对西方现代教育影响最深刻的是由杜威、蒙台梭利等教育思想家在上世纪中期做出的探索和回答。虽然他们提出改革基础教育的方式各有不同,但核心观念都是一个——孩子是教学的中心,教育应该在尊重儿童的人格和天赋的基础上进行。这两次运动奠定了儿童在现代教育中不可动摇的地位,教育重心开始由傳统的教师为中心向儿童转移,如何学比如何教更加重要。

我们在惠灵顿探访的第一站是Amesbury小学。小学坐落在一个美丽的山谷中心,我们到的时候,学校组织学生给我们一个毛利族的欢迎仪式。高年级的学生们排成一列,用毛利语唱了一首欢迎的歌曲。虽然听不懂歌词,但也能从曲调中感受到雄浑的气势。领头的一个孩子是一张亚洲脸孔,欢迎队伍里的小学生也是种族各异,既有肤色略黑的原住民,也有不少亚洲面孔,白人孩子在其中倒显得像少数派。

“好的儿童教育,是让他们从小能接触到更多的文化,对这个世界拥有更深刻的理解力和包容力。”学校校长对我说。她是一位教育家,除了繁忙的学校工作外,还坚持在自己的网站上更新有关儿童教育的心得,并勇于向当地的教育管理局提出自己的意见和观点。在新西兰,校长在教育系统里拥有相当的权力,她可以决定学校的教学方向、理念、教学内容、管理方式。可以说,每所学校都带着校长个人的深刻烙印。Amesbury小学的校长曾在一所毛利学校教学多年,她对儿童教育的最大感受就是包容——作为教育者,既要教会孩子包容和理解其他族群,也要理解和包容孩子的天性。

我们参观的第一堂课是语文课,老师的教学方式是让孩子们分组讨论不同的关键词,每个小组要用绘图和文字的方式,绘制出一张关于这个词的简报。比如“国家”应该包括哪些机构,具备什么样的功能。教室里没有成排成列的桌椅板凳,一大张暖灰色的地毯上,沿窗摆放着几张圆桌和红色单人沙发,在房间的另一角是高矮不等的两张木质长桌,地上还随意摆放着三两个懒人沙发,落地门窗正对着户外的如茵草地。孩子们在这个空间里,或坐或卧,或者翘起脚趴在地毯上,在一张大白纸上写写画画表达着自己对于“国家”“社区”“议会”“学校”的理解,头碰头讨论着由词语衍生出来的假想国。整个空间弥漫着一种自由的轻快气氛。

“像居家一样的教室布局”,是以杜威为首的美国教育家发起的教育革命中的一项重要内容。让孩子进入的不是一个戒律森严的学校,而是像家庭的起居室那样让人放松的环境。比如在看似简单的课桌摆放方式上——杜威提出以做活动的方式,让孩子从亲历经验中学习。很多西方现代国家小学教室的课桌因此不再是单一面向教师,而多以围坐的方式摆放,以便于儿童在活动式教学中可以相互讨论,随时表达自己的观点。以孩子为教学中心的出发点甚至影响到了桌椅的高度、长宽比例,照明灯与桌面的距离……课堂内的种种细节都暗藏着对儿童的关注和尊重。但在这个新西兰的小学教室里,在这个“以儿童为核心”的教育理念上更进了一步。教室里有一些底座是圆锥形的凳子,学生坐上去之后会像不倒翁一样不停地摇来摆去。学校的负责人告诉我,这是为好动的学生专门设置的凳子,鼓励他们在听课时摇摆身体。这其中的原理就像一些成年人喜欢在思考的时候转笔一样,当你的手在转动时,实际上会加速头脑的运动,缓解思考的紧张。对一些天性好动的男孩子来说,他们在身体不停的运动时能更好地思考。在一个讲究纪律和规矩的环境里,这样的形式是遭到严格禁止的,但在这所小学里,这些好动学生的天性不但得到了尊重,还被用特制的教具加以支持。endprint

我记得自己曾经历的小学教育,学习不仅是学知识,更多是学规矩。从入学开始要遵守相当多关于身体和言语的禁令,比如上课不许乱动,手要背好或者重叠放在书桌上……但这所学校的孩子们已经从这些身体的约束中解放出来了。我们还在教学区的一隅看见一张懒人沙发,一个孩子在上课时间躺在上面悠闲地喝着牛奶。这是给上课孩子留出的休息区,如果有的孩子在上课过程中觉得自己需要休息一下,他可以申请离开教室,到这个休息区独自待一会儿。

到底是严格约束小孩,让他们直面自己性格中的惰性,并与之硬碰硬地战斗,还是顺从孩子身体中一些对学习的紧张和疲惫感,给他们一些休息的空间?两种教育方式到底孰优孰劣,我无法做出判断。但只是从那个躺在沙发上喝牛奶的小孩惬意放松的表情上看到一种安全感——他现在在学习上有些困难,但他可以大方地承认这种困难的存在,并稍微放松一下。我从这个孩子脸上的表情里看到了校长讲到的宽容和理解,这种教育者的宽容和理解,让孩子得到了一种安全感和松弛感。

国家博物馆里的历史地理课

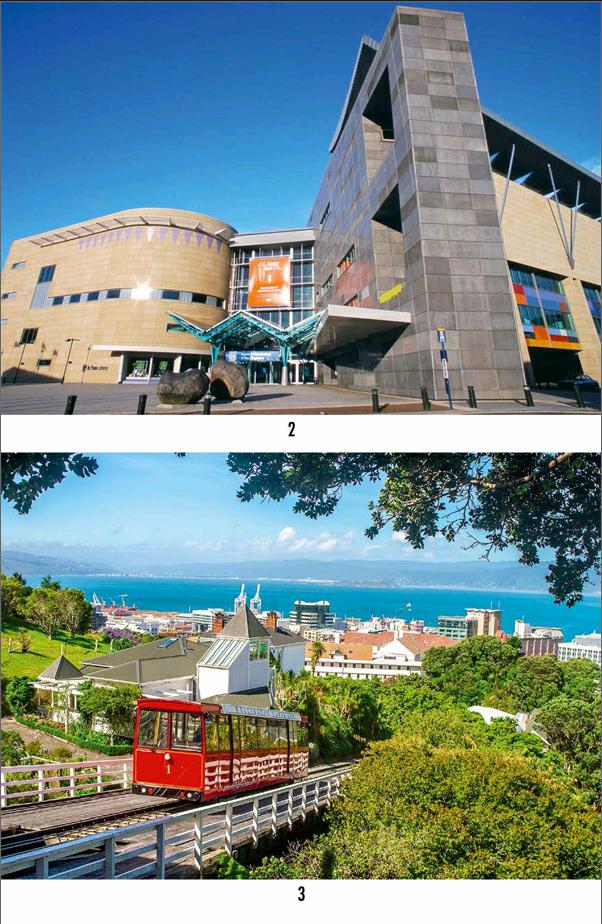

对孩子的尊重和理解,是我在Amesbury小学里得到的最深印象。但当我离开学校,进入到城市中时,发现这是整个城市的一种基本态度。尤其在新西兰国家博物馆,处处能看到从孩子视角出发的展览设计。

新西兰国家博物馆坐落在距离海滨不远的地方,外观非常普通,没有堂皇的装饰,也没有高大气派的门庭空间。我们到的那天正在展出的是新西兰参加第一次世界大戰的历史。第一次世界大战是新西兰历史上少有参加的战争。“一战”爆发后,新西兰和澳大利亚作为英国的自治领地参战,组成澳新军团派到地中海战区,军团下辖两个步兵师和一个骑兵师。1915年初,英国为配合俄国军队在高加索地区对土耳其的作战,决定以澳新军团兵力进攻达达尼尔海峡。1915年4月25日,澳新军团在土耳其爱琴海加里波利登岸,由于导航错误致使军团在原定地点一英里以北登陆。军队本来预期的海滩和小坡,意外地变成陡崖之底,结果使到数量甚少的土耳其防军处于有利位置。澳新军团在尝试立足之际,发现进攻无可能性,在经历8个月的僵持后最终撤退,8709名军人阵亡。

在第一次世界大战中,有10%的新西兰人(当时新西兰总人口约100万)在海外参与了战役,新西兰是参与该战争的所有国家中,按照人口计算最高伤亡和死亡率的地区。这次战争对新西兰影响至深。为了铭记战争之害,从2014年开始,新西兰计划用5年时间来纪念这场新西兰人丧生最多的战争。

在国家博物馆中看到的这场展览,是一堂非常高明的历史课和反战价值观的教育。这些年,西方教育一个最大的进步就是如何让知识变得有趣,从死板抽象的数据、名词,转变为可触摸、可感受的具体形象和经验。我曾经以自己从小所受教育的经验和一位研究教育的专家争论:“学习就是不容易的事情啊!枯燥和艰苦不就是学习应该包含的特质吗?”我从自小得到的训诫出发提问。这位学者回答我:“正是因为有了这样的传统观念,我们的教学者就更没有动力去研究,如何让教学更有趣,更容易被孩子接受。”

我们在新西兰国家博物馆中看到的“一战”展览就是对澳新军团在爱琴海加里波利登陆战的模拟。除了用沙盘实景图模拟了登陆战的始末,展览还用了各种方式来体现杀伤性武器如何摧毁人体:以一张动图分别模拟子弹、炮弹、手榴弹、导弹等不同的现代火器在引爆后,弹片会以何种形式进入人的身体里,并如何切割人体血脉、骨骼、神经。用一架屈光望远镜,展示一枚炸弹击中壕沟掩体的始末。炸弹投掷前壕沟中冰冷肃静的气氛,炸弹突然爆炸后血肉横飞的残酷,在镜片中历历在目,犹如身临其境。这是我看过对战争之害呈现得最为巨细无遗的展览,即便是一个孩子,也能从这些场景中体会到战争中个人之苦,战争之恶。

博物馆中另一个让人印象深刻的展览是地震。新西兰位于太平洋地震带上,太平洋板块与澳大利亚板块的交界处如一条巨大的伤痕,沿着北岛的边缘,从南岛横穿而过。地震是这个岛国里的常事,如何了解这个常存于身边的地质现象,了解它的自然性,警惕它的危害性并自我保护,是一个国家博物馆的基本功能和职责。博物馆像设计儿童绘本中的提拉书那样,设计了可以抽动的大陆板块地图,让人对板块的运动和地震带的分布一目了然,并设置了一个测量地震烈度的秤,利用人体跳跃产生的力量来标记不同级别的地震可能在瞬间达到的烈度,将一场大自然的地质活动和人体产生直观的联系。

与其说是一个国家博物馆,倒不如说是一个儿童教育基地。不管是对历史事件的追忆,还是对自然现象的讲解,都以一种非常形象具体的方式来呈现。行走其中,即便是对新西兰历史和地理一无所知的人,也像孩子一样,上了一堂极其生动的国家历史地理课。

维塔工作室

美国教育家杜威曾经提出,儿童教育应该以做活动的方式,让孩子从亲历经验中学习。对低龄教育来说,将抽象的知识转化为某种具体的形象是非常重要的——这不仅是一种教育理念,更是一种能力,一门专门的技术。在国家博物馆里体会到的从抽象到具体的教育方式,有相当一部分是由维塔工作室来实现的。它承担设计了博物馆中“一战”展览的人物雕塑,制作了一系列在战争中被干渴、疲累和死亡的恐惧笼罩,挣扎求生的士兵模型。在战争里,人类可能拥有的各种情绪——沮丧,绝望,呆滞,顽强,都能在士兵模型的脸上看到,甚至从皮肤毛孔里渗透出的汗珠,都栩栩如生地表现出来。

维塔工作室是世界上最负盛名的电影制作公司,为全世界电影制作道具、现场特效、特效化妆、微缩模型和武器装备。这个有着蓬勃生命力和创造力的创业公司,名字灵感来自新西兰最大的直翅目昆虫——沙螽(Vita)。这种昆虫在近两亿年的时间里几乎没有一点进化,其形体特点一直保持到现在,是新西兰这个国家最早的生命体,也是整个自然界最大的昆虫。目前沙螽在新西兰受到人工保护,维塔工作室的Logo上也加上了沙螽的样貌。

在惠灵顿的最后一天,我们去了维塔工作室的展厅——维塔之家。负责给我们讲解的是一位红发女孩,言谈举止间有一种莫名的活力和对所讲述事物的兴奋感,或许这代表着一个创意公司的生命力。她带领我们参观了《雷鸟特攻队》的展厅。《雷鸟特攻队》是上世纪60年代流行于欧美的经典动画片,维塔工作室的创始人小时候是这部动画片的超级粉丝,当他长大后,决定自己再造一部《雷鸟特攻队》,用这个时代的元素和方式来重新讲述小时候的故事。在《雷鸟特攻队》的展室里,最让人印象深刻的是各种材料的运用。所有场景——山洞、飞机、跑道、特工队基地,都是用回收的废弃材料做成的。用到的材料多种多样,大到洗衣机的转动电泵,小到一根空心意大利面食材,组装起了一个个电视屏幕上的恢弘场景。

跟随红发女孩的讲解,游览这个完全由童年兴趣生发出来的新版《雷鸟特攻队》基地,不由得惊叹人的想象力和创造力,能将如此多的废弃材料重新收集再利用,并由此建立起一个全新的奇幻世界,既重建了自己的童年经典,又为新时代的孩子提供了新的童年梦境。这几年新西兰以创新产业和教育声名鹊起,但直到在维塔工作室的展厅里,才深深体会到了什么叫创造力——不是凭空创造出一个新的世界,而是从旧世界平淡无奇的废弃物中,创造出一个美的世界。

这种创造力的来源或许就是那片没有被过多修剪的原野,和在最容易被限制的小学教育阶段就得到了充分尊重的孩子个性,包括那些不太被成人世界所容纳的特性。我脑海中不由得把这个展室和第一天参观Amesbury小学时,那些趴在地下的小孩形象联系起来,这是新西兰最让人印象深刻的教育——对荒野的尊重,对孩子天性的尊重,对所有自然事物的尊重,这些尊重保全了各种微小的可能性,而这些可能性最终变成了创造力的来源,就像这个从废弃材料中生长起来的维塔工作室一样。

1.新西兰的儿童教育非常注重体育运动,橄榄球是这个国家的国民运动

2.新西兰国家博物馆

3.惠灵顿,一个被原始自然环境包围的城市endprint