国学艺术札记(五)

徐建融

国学艺术札记(五)

徐建融

工匠精神之大义

传统文化的精神,体认于经史文章,体认于高雅的书画艺术,也体认于日常的工艺用品。古代的工艺品装饰,在形式上有图案和书画两类;在内容上则体认了最本质的传统文化精神。尤其是当高雅的书画艺术由“名教乐事”,包括庙堂的“成教化,助人伦”、山林的“林泉高致”,蜕变为市井的“自娱之乐”,达则超俗脱俗、穷则愤世嫉俗,则工艺品的装饰内容,更反映出其“礼失而求诸野”、维系传统文脉于不堕的意义。

具体可分为三类。第一类为吉祥图像,包括吉祥图案和富贵画面,通过寓意或谐音等传统的艺术观念,体认中华文化和社会各阶层对富贵、长寿、平安、和谐、子孙繁衍等美好的愿景。如以牡丹花寓意富贵荣华,以桃子寓意多寿,以石榴寓意多子,以芙蓉白鹭寓意“一路荣华”,以瓶中三戟寓意“平升三级”,以莲花游鱼寓意“连年有鱼”等等。这样的内容,在以“富贵为俗,贫贱为雅”的文人书画中,当然被认为“俗”,而在儒学士人的观念中,恰恰是“志道弘毅”的目标,在社会大众的心目中,更是人生的正常追求。

第二类内容为历史故事和神话传说,尤以“刀马人”为典型,旨在宣扬忠、孝、礼、义、廉、仁、智、信、耻等儒家的为人处世观念。如苏武牧羊、大禹治水、空城计、长坂坡等。尤其在明代以后,社会上层的精英文人们都鄙薄周孔,尘土尧舜,将儒家的做人原则斥为“闻见道理”的污染本心,这类题材的沛兴,与当时的传奇、小说一样,对于传统美德的存亡继绝,起到了“虽圣人复起,不能舍此为治”的意义。

第三类内容为隐逸的高雅题材,包括梅、兰、竹、菊、山水、高士的图案、画像,以及《兰亭序》《赤壁赋》《归去来兮辞》等诗文书法。如果说,富贵题材显得“俗”,那么,隐逸题材更显得雅;历史、神话题材体认了“达则兼济天下”的功利精神,那么,隐逸题材更体认了“穷则独善其身”的超功利精神。

综而观之,作为古代日常生活用品的工艺品上的装饰,相比于明清文人书画,更完整地保存了传统的文化精神。个体的乃至社会整体的富贵理想追求,为社会做奉献的功利追求,是传统文化的根本和自觉,隐逸理想的安贫乐道和超功利追求,是传统文化的不得已。富贵、功名,对于现实中的已顺达者,是一种自我的肯定,而对于尚未顺达者,则是一种自我的激励。隐逸、高雅,对于现实中的已顺达者,是一种自我的清醒,而对于尚未顺达者,是一种自我的慰藉。而不同于经史、传奇有特定的时间、空间以及文化背景的自觉或强制性阅读,工艺品上的这些内容则是在日常生活的潜移默化中不自觉地使读者受到感染。热爱、追求美好的生活,钦慕、向往忠孝的人物,安心、满足清贫的境遇,《孟子》所说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的士大夫精神,就这样渗透到社会各阶层,尤其是中下层大众的日常衣食起居生活中。相比于明清文人书画的“雅”而极俗,这类工艺品实为“大俗大雅”。

什么是“工匠精神”?它是相对于文人的“艺术家精神”而言的。它不仅表现在工匠对于自己的制作,严重以肃,恪勤以周,精益求精,不畏身为物役,顾其术亦近苦矣,以服务社会;而艺术家对于自己的创作,则游戏翰墨,任性而为,沉湎于以画为乐而“天下兴亡不与”的独抒性灵,更表现在工匠能全面地坚守传统的文化精神,而艺术家则变质了传统的文化精神。“工匠精神”与“艺术家精神”各有优长,也各有不足。合则双美,离则两伤。“工匠精神”从不指斥“艺术家精神”,而“艺术家精神”则一定诋毁“工匠精神”。今天,我们强调工匠精神,绝不是排斥艺术家精神,而只是反驳艺术家对工匠精神的否定。尤其是在大义的认识和担当方面,没有文化的工匠比有文化的艺术家往往更有文化。

写生

写生,在今天指画家面对实物所进行的描绘活动,包括风景写生、人物写生、静物写生、动物写生、石膏写生等等,主要是一个动词兼名词。就中国传统绘画而言,作为动词,山水、花鸟一般不称写生,而称“师造化”;人物也不称写生,而称写真。作为名词,山水称留影,人物称传神,花鸟才称写生,而且专指以形写神、形神兼备的花鸟画。它可以面对真实生活中的花鸟对象而作描绘,也可以不对实物凭生活观察的体验而来。可以是设色的,如“写生有两派,大都右徐熙、易元吉,而小左黄筌、赵昌”。也可以是水墨的,如张中的墨花墨禽便被称作“元世写生第一”。但无论设色还是水墨,都必须有深刻的真实生活体验,所画出的形象有“夺造化而移精神”的生意。不求形似的花鸟画则不称写生而称“写意”,以其不重客观形象的真实而重主观情感的表现也。

作为动词的写生,当然是一个技术活。通过写生,可以提高造型的能力,而具备了高超写生能力的画家,面对实物作描绘,便能真实地传写出对象的形态和精神。写生而不能形似逼真,说明画家的造型能力还没有过关;写生徒具形似失其生意,说明画家的造型能力虽然过关了,但还不算高明。高明的画家所作的写生,一定是形神兼备、物我交融的惟妙惟肖,源于真实而高于真实。这就是写实主义的原则:“典型地刻画典型环境中的典型性格”。如周昉、韩幹同为郭子仪婿赵纵画像,皆逼真如生,“论画以形似”,众人难判高下;后赵纵夫人认为周昉所画更佳,因为“韩画空得赵郎状貌,周画兼移其神气,得赵郎情性笑言之姿”。又如委拉斯贵兹所画教皇像,比教皇真人还要传神。山水、花鸟的写生亦同理。但也有写生而变其形状精神的,如罗两峰为袁枚作写生画像,形神俱非袁枚,这是以写生之名,行写意之实。近世的漫画家面对真人作写生,极其夸张之能事,变其形态而不失其形,移其精神而愈显其神,这又是写生的变体了。三种写生,观念、方法各有不同,通常的写生,一般都是遵循写实主义原则的。但写实的写生,相比于写意的写生,乃至漫画的写生,又有何不同呢?写意的写生,可以与客观的真实两不相关,如方增先先生曾谈到少年时随黄宾虹至西湖边写生,黄宾虹看一眼景,画一笔图,但景中存塔,他却不画,景中无船,他却画了,图成,与真景完全不符,他所注重的,是借客观之景来兴主观之意。20世纪60年代,上海中国画院组织画家下乡写生,有的写意画家一天完成写生数百幅,陈佩秋先生仅完成一幅,但写意画家的写生寥寥数笔,于物理的真实细节完全不作交代,陈先生的写生则于细节的真实穷形极态。漫画的写生,于客观之形夸张、概括之,于其神更集中、提炼之。写实的写生,虽能尽穷形极态之能事,却易于陷入客观再现而类似标本。

如何使写生在坚守写实原则的同时不陷于标本?除了技术的提高,更在审美的眼光。一是由临摹而写生。西方绘画的学习,直接从石膏写生入手,练成初步的造型技术,然后临摹名作以提升技术。中国画的学习,则先师古人,后师造化,从临摹名作开始入手。当然,从写生的要求,必须临摹写实的名作,而不是写意的名作。临摹写意的名作,主要学习其笔墨的技术,其次提高对形象的变异能力;而临摹写实的名作,主要是学习其造型的能力,附带学习其笔墨的技术。以此为前提,再进入写生,因为有了对古人、名家的笔墨技术的理解,在作写实的写生时则不致笔墨僵板。

二是准备写生某一对象之前,比如说荷花,先读一些古人的咏荷诗词,不一定背出来,但蓄于胸中,进入到写生了,见此景,自然涌出某一诗句;见彼景,自然又涌出另一诗句。这样所作的写生,就能得其诗的意境,使形象的物理真实之外,更能捕捉到隽雅的生意。好像此诗就是为此景而写,而此写生的形象,不独是为此景的客观而成,更是为此诗的古意而成。当然,这古意因为经过了“我”的理解,也就变成了“我意”,变成了“新意”。

妓女

妓女包括卖身的娼妓和卖艺的艺妓。宋以前,艺妓为妓女的主要构成,而明以后,娼妓为妓女的主要构成。古代各阶层人等与妓女的关系,最早是商人。据考证,春秋时齐国的商业发达,商人离家别妻在外,所以发展出了妓女的产业以慰行商的寂寥。但直到汉唐,宫廷、官僚、巨富、军营之中,也多有妓女,则主要是歌舞的艺妓,而不是卖身的娼妓。唐宋的读书界,也多有与妓女相往来的,如杜牧的“十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名”,不排斥其中有娼妓,但仍以艺妓为主。士、农、工阶层,一般都有安定的家室,到青楼中找烟花女子陪酒、陪唱,放松一下心情,当然很正常,但寓意而不留意,他的心,还在家中的妻妾。不像行商长期在外,家中的妻妾固然“嫁与瞿塘贾,朝朝误妾期。不如潮有信,嫁与弄潮儿”,即行商本人,也会耽于温柔乡中而“乐不思蜀”。所以,苏轼即使与朝云惺惺相惜,但他的用情之深还在“十年生死两茫茫”;而吕不韦却会纳赵姬为己室,后来又赠予秦始皇之父亲。由此可见,士阶层与商阶层对于妓女,包括娼妓和艺妓的不同态度。在士,只是为了娱乐,纵有情,亦不过“过眼云烟”;在商,主要是为了性欲,而绝无真情。

妓女产业的大盛,尤其是娼妓的大盛,在中晚明以降。由于人性的解放,“人欲即是天理”,而人欲无非食、色,所以,由士风大坏变质为“文人之多”,在作为社会精英的文人的引领下,青楼吸引了各阶层的人等前往寻求人欲的刺激。而妓女,也因此而成为以文人为最主要的服务对象。于是,一方面,妓女们提高了自己的文化水平,琴棋书画、诗文辞赋,无所不能,远非前代的妓女包括艺妓所能相比。我们看此前的妓女,是没有一个进得了文学史、书画史的;而此际的妓女,却有不少载入了文学史、书画史。另一方面,文人们对娼妓,不只是为了性欲、娱乐,而是真的有了深情,所谓“为情而生,为情而死”。钱谦益与柳如是、冒辟疆与董小宛、侯方域与李香君、龚鼎孳与顾横波,一对对有情人终成眷属。当然,婚姻是爱情的坟墓,一旦成了眷属,便旧情死而又有新情生。如冒辟疆与董小宛的传奇,何等的真情忠贞,但事实上,水绘园中妻妾成群,不断有新的真情取代旧情。

晚清易顺鼎曾说:“更有一事最堪异,前明亡国多名妓,前清亡国无名妓。”这里所说的“无”,不是指“没有”,而是“少”的意思。如清亡国时亦有名妓赛金花,明代之前的历代也如此,如北宋覆灭时有李师师,但历数与国家灭亡相关而无论行商生活的妓女,确实以晚明至清代中期为最多。晚明的名妓,多与文人名士相关,而明亡;清中期的名妓,主要与商贾相关,文人名士附商贾而与之相关,而清盛。被推为中国历史上的十大名妓,明之前的漫长岁月中仅三位,即战国的赵姬、南齐的苏小小和北宋的李师师,清末的仅两位,赛金花和小凤仙;而明清之际的则有五位,分别是柳如是、顾横波、李香君、董小宛和陈圆圆。而众所周知的是当时秦淮河上就有“八艳”!而且,这些名妓的主要客人有些后来还成为她们丈夫的,都是风雅标举一时的文人名士!正如袁枚《题柳如是画像》中所说:“勾栏院大朝廷小,红粉情多青史轻。”对于当时身居社会上流的钱谦益等,人生的价值不在“达则兼济天下”的青史功名,而在个人的红粉享乐;而实现这一价值的平台也不在朝廷的庙堂,而在市井的勾栏。袁枚又说:“一枝花对足风流,何事人间万户侯。”对于当时身处社会上层的文化精英董其昌等,当然也就不需要“兼济天下”,而应该及时行乐。对于当时身处社会下流的文化精英李笠翁等,当然也不需要“独善其身”,而应该及时行乐。“上流无用,下流无耻”,尽情地享受食色的人欲,包括青楼,也包括酒肆,精致于娼妓的色艺,讲究于餐饮的食单,这就是明清文人风雅性灵的“天理”。

伏羲女娲图

无论在中国还是西方文化中,蛇都被作为邪恶的意象,同时又被作为人文创世纪的标志。在西方,亚当、夏娃在蛇的引诱下偷吃禁果而繁衍人类,滋生文明;在中国,伏羲、女娲皆人首蛇身,于天地玄黄、宇宙洪荒中披荆斩棘,创始了中华的文明。任何文明,都以善为追求的宗旨,但人的本性是蛇,是恶。所以,在这一自相矛盾的原始意象中,也许隐喻了人类文明的发展,从一开始就是无法企及至善的文明境界。至善,只是一个终极真理的理想,而现实永远是相对真理,是用一个错误消弭另一个错误。当甲起到消弭错误之时,它不是错而被认作是真理;而当乙被消弭之后,甲便表现出比乙更大的错误,于是需要用丙去消弭它。犹如西西弗斯的努力,人生的悲剧,永无穷尽如此。

这里不谈人性的本恶、本善之争。事实上,严格地讲,人性本无善恶,而是在人格的行为中才表现为或善或恶。比如贪欲和惰性,作为人乃至所有生物的本性,当表现为贪污腐败、危害社会,它便是恶;当表现为由手摇蒲扇发展为电风扇、发展为空调,从而造福社会,它便是善。当然,空调的普遍使用,导致比手摇蒲扇更大的污染自然生态,需要我们去克服,那是另一个问题。这里所要谈的是伏羲女娲图。

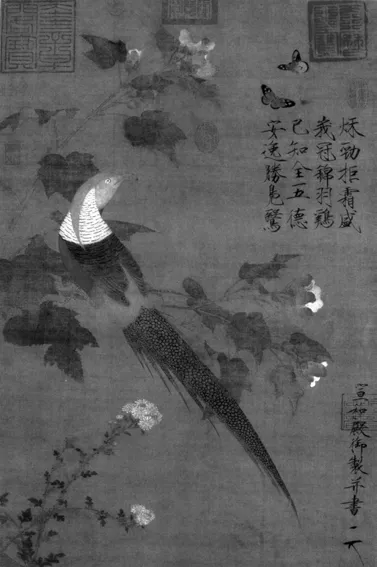

宋 赵佶 芙蓉锦鸡图轴

在汉代之前的中国图像中,人首蛇身的伏羲女娲图是一个绵延千年的母题,尤其汉代的作品,今天还能见到许多。直到魏晋、唐代,还有不少遗存,要到宋代之后,这一原始的意象才退出中国绘画史的母题范畴。而且,这些图像,往往是与作为善的忠臣孝子和作为恶的篡臣贼嗣并处于一局而高居于其上的。善以示后,恶以诫世,那么,这非善非恶的伏羲女娲图又其旨安在呢?我以为在于表现文明的生成。人性虽非善非恶,但可善可恶。当人性未生成,我们不能评判其善恶,而一旦当人性生成了文明,就需要从社会的、人格的立场来评判其表现,忠臣孝子则为善,篡臣贼嗣则为恶。文明的发展永无穷尽,善恶的对峙也永无穷尽。不可能有一个只有善、没有恶的“正文明”,也不可能有一个只有恶、没有善的“反文明”。换言之,它只表示“生”,而不表示“善”和“恶”,但一切善恶,皆由它生成。

其次,这个表示“生”的原始意象,又多被摆放在死人的墓葬中。当然,地面建筑中肯定也有伏羲女娲图的存在,但由于上古的地面建筑都已倾毁了,所以,我们只能从文献记载如“鲁灵光殿赋”中读到它,而无法从实物中见到它。今天实物所见伏羲女娲图,几乎全部都是墓葬出土的帛画、壁画、画像石、画像砖等。

这又牵涉到原始思维中“生死一体化”的观念。在先民们的思维中,万物有灵,身躯可灭而灵魂不灭,所以事死如事生。一个人死了,但他的灵魂却不死,不仅不死,还可以重生。而伏羲、女娲作为“生”的标志,装饰于墓室中,正隐喻了死者的必将重生。死者是生者的祖先,祖先的重生,乃使这个家庭的“子子孙孙,永无穷尽”。如黑格尔在《历史哲学》中所说:“死亡固系生命之结局,生命亦即死亡之结果。”蛇的蜕变,魂兮归来,可以超越大限。

人的新生,虽有女娲抟土造人之说,但这只是一种愿想而不是实际;实际的情况,只能是伏羲女娲的“男女媾精”。早在伏羲女娲图之前,原始彩陶上的画像以蛇形,拟蛇形为主要纹饰,而其器形则近于葫芦,仿佛是一个立体的“包”字,葫芦内孕了一条蛇。段玉裁《说文解字注》释“包”曰:“男自子左数,次丑次寅次卯,为左行顺行凡三十得巳;女自子右数,次亥次戌次酉,为右行逆行二十亦得巳,至此会合。故《周礼》令男三十而娶,女二十而嫁,是为夫妇也。”以生视死,香火不灭,死去的祖先在后生的子孙身上得到复活,伏羲女娲图装饰于墓葬,其用意深矣!

天之道

“天之道,损有余而补不足”,人之道则反之,这是老子说的;《圣经》中的“马太效应”:“有的,再给他,没有的,剥夺他。”则是对“人之道”的最好诠释。一块土地,凹凸不平,有高有低,当它处于大自然中,风沙会把高的磨平,这就是损有余,而把低的填实,这就是补不足,最终达到基本水平。反映在绘画中也是如此。

绘画虽是人工的创作,但大自然也在它上面发挥着作用。一切人工的创作大多是不完美的,大自然会使它变得完美,而或有完美的创作,大自然却会使它变得不完美——当然,这种不完美或许会让人感到更完美,如断臂的维纳斯,这是另一个问题。准此,则天之道,可以使一切人工的不完美变为完美,完美变为更完美。例如唐代的敦煌壁画,古朴苍茫中放出辉煌灿烂,何等的完美,甚矣至矣,蔑有加矣!但张彦远《历代名画记》却认为:“上古之画,迹简意澹而雅正,顾、陆之流是也;中古之画,细密精致而臻丽,展、郑之流是也;近代之画,焕烂而求备,今人之画,错乱而无旨,众工之迹是也。”又说“今之画人”:“得其形似,则无其气韵;具其彩色,则失其笔法,岂曰画也。呜呼!今之人,斯艺不至也……笔墨混于尘埃,丹青和其泥滓,徒污绢素,岂曰绘画。”这使我们感到很惊讶,因为在今天还可以看到的唐人画迹中,绢帛也好,壁画也好,乃至石刻的线画也好,张彦远所批评的“今人之画”的种种缺点,几乎完全看不到!而与“上古之画”“中古之画”显出同样的“迹简意澹而雅正”“细密精致而臻丽”,而且表现得更加饱满、成熟!

原来,我们所看到的唐画,不只是唐代众工所画,更有大自然的“天之道”在上面作了“损有余而补不足”的修正;而张彦远所看到的“今人之画”,则只是唐代众工所画,大自然还没有在上面动过手脚。在敦煌壁画中,张大千曾发现在宋代壁画的剥落处,显现出唐代的画迹。这是因为宋代的善男信女出于对佛教的虔诚也要做功德,但他们的力量已不足以开凿一个新的石窟,所以只能在旧窟中将唐代的壁画涂刷掉,然后在新的墙面上绘制新的壁画。而这被石灰覆盖的唐画,也因此而保存了它的原样不受自然的风化。这未受自然风化的唐代壁画,确乎如张彦远所批评的有“焕烂而求备”“错乱而无旨”的缺点,显得太新、太俗、太火气,缺少深沉的意蕴。由此也可联想到,张彦远所见到的“上古之画”“中古之画”,实际上也是经过了自然的加工的,在上古、中古之时,未必有如张彦远所见到的“迹简意澹而雅正”“细密精致而臻丽”的效果。

一幅画,纸白版新,浓丽的地方过了,淡薄的地方不及。这是画家创作的不完美。但几十、几百年下来,大自然的力量“损有余而补不足”,使浓丽的地方变淡,淡薄的地方变深,纸白版新成为斑斑驳驳、朦朦胧胧,收藏界通常称作“包浆”,火气全褪,古色生香。过去,陆俨少先生说过:“一件好的作品,印刷品不及原作;差的作品,印刷品好过原作。”便是因为作品的优劣全在微妙处,印刷品的效果无论怎样“下真迹一等”,于微妙处总是难尽其功,于是,好作品的好处便表现不出来,差作品的差处也表现不出来。道理与“天之道”相近。

那么,如何使一件创作在当时便有古意呢?元代李仲宾在《画竹谱》中明白讲到,最后的一道工序是用粗糙的抹布在画面上反复磨拭,把“有余”的和“不足”的地方打乱为混沌一气。再后来,古法湮亡,王原祁又提出用笔要“毛”的观点。这“毛”的笔墨,其效果恰如经过大自然磨擦过的敦煌壁画。

说仕

仕,作为名词就是政府的官员;作为动词就是做官。出仕就是出来做官,入仕就是进入了官场,致仕就是从官场上平稳地退下来。官场是社会等级中居于高处的一个平台,官员是社会分工中处于高位的一个身份。人往高处走,所以,做官是一个许多人所向往的人生追求,尤其是读书人,“学而优则仕”,更以做官为学业有成的目标。

做官的动机有二,一是更好地为社会服务,“达则兼济天下”。因为,虽然种地、做工也是为社会服务,但因为这些平台较小、较低,一个有大才学的人,如果局限于此,大材小用,其本领便施展不出来,对社会的贡献就小;如果他进入官场,尤其是做了大官,就可以英雄有用武之地,为社会做出更大的贡献。另一个是更大地攫取个人利益。因为一个有大才学的人,种地、做工虽然也可以勤劳加聪敏而致富,但毕竟所得有限,而当他进入仕途,手中有权,就可以攫取更多的个人财富,所谓“三年清知府,十万雪花银”。做官而为民、为社会,就可能损害个人的利益;做官而为己,就可能损害百姓、社会的利益。要做到双赢,无论对于哪一种动机,都是非常难的。

于是,就有了王禹偁《待漏院记》中的三种官员:“其或兆民未安,思所泰之;四夷未附,思所来之;兵革未息,所以弭之,田畴多芜,何以辟之……”这就是做官为民、为社会。“若然,则总百官、食万钱,非幸也,宜也。”“其或私仇未复,思所逐之,旧思未报,思所荣之,子女玉帛,何以致之,车马器玩,何以取之……”这就是做官为己,“若然,则死下狱,投远方,非不幸也,亦宜矣”。“复有无毁无誉,旅进旅退,窃位而苟禄,备员而全身者,亦无所取焉”,则属明哲保身的做官而已。

这三种官场的作为,用今天的话说,便是三分之一在做利国利民的好事,三分之一在做祸国殃民的坏事,还有三分之一则不干事。以与书画相关的官员而论,如苏轼就是第一种;贾似道就是第二种;而董其昌就是第三种。需要说明的是,这第三种的“不干事”,只是就其在朝廷上的作为而言,如董其昌身居高位,而当时内乱外患,社会动荡,东林党与阉党的斗争更趋于白热化。但他每当两派你死我活地争斗,必乞假还乡,退出斗争的漩涡,两面不得罪,既不利国,也不祸国。但在地方上,却欺压民众,强抢民女,霸占田地,包括他的书画,求者踵门,都是仗了他在官场的权位。陈继儒说他“生前画靠官,身后官靠画”。所以,出于做官为己的动机,即使他在官场上“不干事”,包括不干坏事也不干好事,在官场外也一定会凭借官位为自己谋利,甚至损害百姓、社会的利益。

出于做官为百姓、为社会的动机者,当然努力要去当官,包括韩愈也曾奔走权贵,以谋取职位。但如果经过努力而当不上官呢?或因时势所限无法当一个好官呢?他便选择“穷则独善其身”。这个“穷”不只是贫穷的意思,而是当不上官的意思,系相对于“达”而言的,并不是相对于“富”而言的。如苏轼《上梅直讲书》中所坦然而言:如果当不上官,他便安心地从圣贤“而为其徒,则亦足恃矣”。又如陶渊明生当乱世,则归去桃源,不求闻达。

出于做官为己的动机者,视官场可以“白马银鞍”地作威作福,当然也努力地要去当官,李白、徐渭的乞怜权贵,以谋功名,改变自己卑下的命运,在他们的文章中述说得淋漓尽致。但经过努力而最终当不上官,则一定怨天尤人,蔑视权贵,抨击社会、官场的黑暗。但如果当上了官呢?除达到相当的地位而可以倒行逆施或不作为,在一般的官位上,便会感到很不自由。原来官场上有许多约束,不可能自说自话地谋取个人利益。于是感到官场原来是一个牢笼,如李贽、袁中郎等都有文章再三申说身处官场之苦,其苦不在为社会做奉献,而正在束缚了自己的性灵即“人欲即是天理”的享乐。

王时敏 落木寒泉图轴