生物学选考答题错例分析与解决方略*

邵丹玮 (浙江省宁波滨海国际合作学校 浙江宁波 315830)

错误是学生在学习过程中相伴相生的必然产物。奥地利哲学家波普曾说过:“比正确更丰富的发现和创造因素往往孕育在错误中。”[1]错误资源化就是将错误这种普遍意义上被视为“废物”的原料进行性质的转变,将学生在学习过程中出现的认识上的偏差或者失误,通过师生的捕捉、分析、讨论、探究等活动转变为教学资源的过程。

新课改的进行使得课程资源的开发和利用越来越被重视,许多的一线教师也已开始重视错误资源并在实际教学中加以利用。但从目前的文献资料来看,我国对错误资源化的研究上尚不够深入,专家学者的研究较少,主要还是一线教师根据自己的教学实例总结教学经验;理论陈述较少,案例列举较多;缺乏对错误资源有效利用的深入、细致的理论分析和研究;许多研究成果仅是根据个别案例得出的特殊性结论,呈碎片化,研究的系统性不强,缺乏个案的追踪研究。

本文结合宁波市的2 228名学生参加本市统一组织的2017年3月新高考选考适应性考试的得分情况大数据进行分析,尝试对学生在答题过程中出现的各类错误进行精准剖析、分类和定位,并为各位学生量身定制解决其不同类型错误的方法和策略。

1 试题整体情况和学生得分分析

1.1 宁波市2017年 3月新高考生物学选考适应性考试试题的整体情况 宁波市2017年新高考选考适应性考试生物学试题,以《普通高中课程标准实验教科书》为依托,遵循《浙江省普通高中学业水平考试暨高考选考科目考试标准》的要求,根据市高中生物学教学的实际情况,结合选考特点,整卷科学、公正地考量学生的生物学科知识与能力。

该卷考查的必修和选修知识点分布全面、合理。试题设计立足于生物学科基础知识,借助科学、真实的情境,考查学生对生物学科主干知识的准确理解、对生物学现象和实验的分析判断能力。例如第7题以蓝细菌为背景,考查运用细胞形态、结构与功能的相关性和一致性[2]。第22题通过“减数分裂模型的制作研究”考查运用模型阐明生命活动的原理。第26题通过对某植物生长的最佳光强度的探究实验装置分析,体现学以致用的STS理念。限于篇幅,不在此一一赘述。试题的总体导向有利于教师在平时的教学中实施素质教育,培养学生的生物学科核心素养。

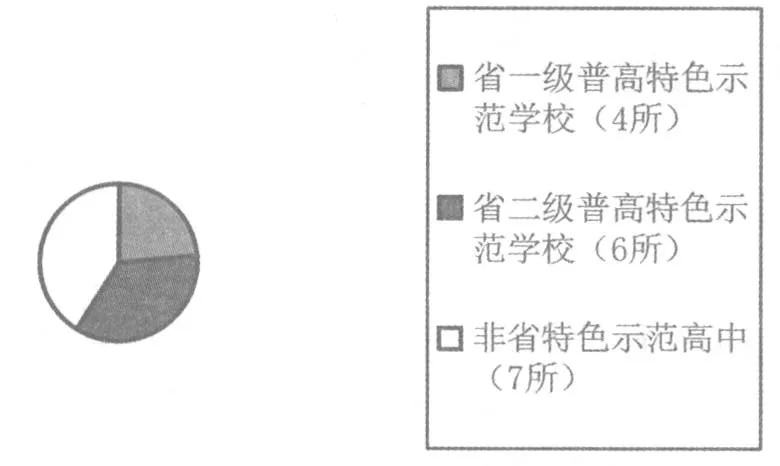

1.2 参加市新高考生物学选考适应性考试的学生及得分情况 为更清晰、更全面地体现各级各类学校、不同层次的学生可能会出现的错误类型,本研究的大数据采集自宁波大市2 228名参加本市2017年3月组织的新高考生物学选考适应性考试的得分情况和典型错误等。本次统计的这2 228名学生来自不同类型的学校:既有省一级、省二级普通高中特色示范学校,也有非省特色示范高中(见图1);既有公办学校,也有民办学校;有办学历史悠久的百年老校,也有招生年限相对较短的新生力量。

图1 参与统计的2 228名学生的学校来源

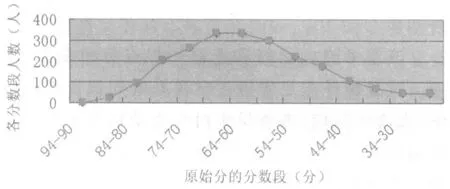

该卷的卷面总分100分,包括必考的70分和加试的30分。据2 228名学生统计得到的卷面平均分60.38,最高分94,最低分5.0。学生的原始分成绩基本符合正态分布规律(见图2)。标准差13.45,难度系数0.60,区分度0.20。最终根据全大市的统考成绩确定的等级赋分标准是卷面30~31分赋为第21等级,对应赋分为40分,卷面89.3分及以上赋为第1等级,对应赋分为100分。

图2 参与统计的2 228名学生原始分分数段统计

2 答题错误分类及典型实例剖析

教师对错误的分析越具体、越细化,捕捉错误资源的能力、临场调控的能力就越强,错误资源化的效果也就越好。目前的地市级统考或大型联考都有电脑统计获得的学生答题情况分析大数据,如果没有,也建议各位教师能针对所任教的学生进行错误的统计分析,以便对学生答题情况有全面细致的了解。为更好地服务于高中生物学教学,现结合宁波市2017年3月新高考选考适应性考题,将高中生物学答题中学生常出现的错误进行分类叙述。

2.1 审题性错误及其实例剖析 审题是学生应用所学的生物学知识解决问题的第1步,是分析已知条件、形成解题思路、作出准确判断的突破口,是解决问题的基础和先导。但一部分学生会出现因急于求成审题不清、题干信息提取失真、隐含条件未充分挖掘、落入干扰选项的陷阱等审题方面的错误[3],最终导致失分。例如第14题通过分析“一对表现型正常的夫妇生育了一个基因型为XhXhY的血友病孩子”,要求挑选出最可能产生该异常配子的性原细胞的染色体图。结果学生较多地错选了XhXh这一幅图,与审题时没有看清“表现型正常的夫妇”和“性原细胞”这2个限制条件有密切关系。

2.2 知识性错误及其实例剖析 生物学考试着重考查学生在生物学基本事实、概念、原理、规律和模型等方面的基础知识;知道生物科学和技术的主要发展方向和成就;知道生物科学发展史上的重要事件;了解生物科学知识在生活、生产、科学技术发展和环境保护等方面的应用[4]。学生在生物学知识上的欠缺是导致错误的主要原因。知识性错误又可以细分为几种类型:

2.2.1 概念性错误及其实例剖析 对概念内涵与外延的理解偏差或者相近概念混淆等极易造成概念性错误,例如第12题关于“生物多样性”的考察中,“生物圈内所有的生物构成了生物的多样性”这一选项的设置正是利用了学生对“生物多样性”概念理解的偏差。

2.2.2 运用性错误及其实例剖析 生物学的基本事实、原理和规律都需要结合题目所提供的实际背景进行辨析性运用,而学生在解题时的生搬硬套往往会导致运用性错误。例如第10题中,原本“核糖体是蛋白质合成的场所”是放之四海而皆准的定律,但因“HIV属于病毒,并没有细胞结构”却成了错误选项,据统计该题有47%的学生因缺乏对限定条件的深度思考而犯错。

2.2.3 探究性错误及其实例剖析 生物学是研究生命现象和生命活动规律的科学,它是在人们不断探究的过程中逐步发展起来的[5]。在考题中有很大一部分涉及生命活动及其实验探究的考察。例如第26题是“探究某植物生长的最佳光强度”的实验综合题,排除干扰选项需要用到净光合速率的理解、对实验装置的分析、对照实验的设置、无关变量的控制等探究性知识。

2.3 思维性错误及其实例剖析 北京师范大学林崇德教授认为任何一种学科的能力,都要在学生的思维活动中获得发展,离开思维活动,无所谓学科能力而言。2008年教育部发布的《普通高中生物课程标准》“评价建议”中,就如何充分利用好传统的纸笔测验,也特别提及“不必过分强调对内容记忆情况的考查,而应加强对分析、综合等思维能力的考查”[6]。但日常生活经验的干扰、前科学概念的错误认识、思维定势的消极影响及知识的负迁移等都容易导致学生的答题时出现思维性错误。例如第28题的遗传题以“某糖元贮积症I型的患病家族系谱分析”为背景,要求学生熟练应用对遗传病的遗传方式的理解、并结合系谱图进行推理等多项能力,失分率达48%,故此类对思维品质要求较高的题目对学生来说确实存在较大难度。

除了上述常见的生源性错误分类方法之外,根据大数据获得的每道题目得分率高低,还可以将错误分为个体性错误和群体性错误。若发现群体性错误,教师不应该简单归咎于学生,而应该反思自己日常的教学活动设计及实施是否处于学生的最近发展区,是否在教学中很好地达成了教学目标,命题者对考试的难度把握是否存在偏差,当然,还有可能是对学生易忽视知识点的考查。例如第22题考查的是“活动:减数分裂模型的制作研究”,得分率仅为0.38。究其原因,不难发现,这与一部分教师在日常的教学并不注重甚至忽略模型类的实验操作有关。这一类就属于师源性错误,同样要引起教师日常教学的足够重视。

3 为学生量身定制错误解决方略

首先,教师要接受“存在即合理”的事实,不要一看到学生的错误就“气不打一处来”,尽可能创设一个宽松和谐的的课堂氛围,接纳了学生的错误也就为与学生一起交流错误打开一扇门。并且,教师对于这些错误资源要有机智地进行判断、筛选、提炼,要强调“一把钥匙开一把锁”。学生出现的错误可能是多种多样的,错误的类型、性质不同,教师处理的轻重缓急及方式就应该有所不同。

3.1 审题性错误的解决途径 审题能力需要以一定的知识储备为基础,更需要有良好的读题习惯、有效的思考方法为保证。教师可以循序渐进地为审题能力较弱的学生提供一些审题技巧:1)整理题干信息,厘清解题思路。例如第27题提供了①、②、③ 3种电表指针偏转的示意图,但如果学生能够借助于电位分析,得出第①种是不可能出现的偏转方式,则马上可以排除2个错误选项。2)提炼关键要素,识别其中陷阱。找出题干中的关键词(包括核心概念和限定词等),并将该词勾画出来。尤其是对于缺少信息、信息冗余、信息隐藏等题目,更需仔细推敲,方能识别其中陷阱。3)多种方法结合,克服思维定势。一些难度较大的生物学考题可能提供很多的限定条件和数据,若一时难以理清各条件之间关系,建议学生可以跳出原有的“框架模式”,尝试用分门别类、化繁为简、数形结合、逆向思维等多种方法或组合法。例如失分率极高的第31题中求F2中长翅棒眼雄果蝇所占的比例,若能借助于已知的F2中残翅棒眼雄果蝇所占比例为1/52,可使得计算的难度大大下降。

审题能力的提高绝不可能一蹴而就,它需要一个学习、积累、反思、巩固和发展的长期过程。

3.2 知识性错误的解决途径 面对教学过程中学生出现的多方面的知识性错误,有不少教师习惯于采用直接纠正、告知学生正确结论的做法。这种处理错误的方式看似用时少、效率高,但错误被“纠”后一错再错的现象却屡见不鲜。其主要原因是教师并没有帮学生找到错误的根源所在。

学生“哪里出错”和“为何出错”是教师纠错时必须密切关注的2个方面。“哪里出错”反映的是学生在学习过程中存在的问题,属外在症状;而“为何出错”反映的则是学生学习出现问题的原因,属内在病理。“解铃还须系铃人”,凡是涉及到概念性错误、运用性错误和探究性错误等知识方面的问题,教师应引导、鼓励并提供机会让学生加强自我反思、分门别类、整合优化。这不仅有助于知识性错误的根本解决,而且能帮助学生在思考解决问题的过程中掌握科学的学习方法,形成和提高独立学习的能力,更能激发学生克服困难的勇气并体验问题解决后的成就感。

3.3 思维性错误的解决途径 美国学者Erlwanger,Ashlock,Ginsburg等人通过对学习者及其错误的观察,发现很多错误并非偶然,也不是他人教给的,而是由于学习者构造了属于自己特有的概念与程式所产生的[7]。虽然人的思维活动总是默默地进行,但是可以在课堂上让不同层次的学生说一说错源、师生共同论一论错点。通过这样的外显性方式,一部分学生通过批判性表达诊断自己在解决问题时思维、方法和策略的不当之处,另一部分学生则从学生和教师的分享中借鉴他人的经验教训,取人之长补己之短。

“天下没有数学家没算错过题的。”结合对群体性错误的分析,可能一部分的问题根源在于教师本身。如果确实是教师出现失误时,务必要冷静,及时作出分析和判断,调整教学方案,采取补救措施,让师源性错误成为巩固学科知识、发展学生思维不可多得的契机。“过而能改,善莫大焉”,教师对待错误的言行还能成为学生对待错误的榜样。

教师除了加强学习,还应养成动手解题的好习惯,才会对学生的各种类型的错误有感触。