基于超DEA-多元回归的地质灾害社会脆弱性影响因素研究*

侯俊东,金 欢

(中国地质大学(武汉) 经济管理学院,湖北 武汉 430074)

基于超DEA-多元回归的地质灾害社会脆弱性影响因素研究*

侯俊东,金 欢

(中国地质大学(武汉) 经济管理学院,湖北 武汉 430074)

耦合了经济与社会子系统,基于2004-2015年我国30个省际面板数据,采用超效率数据包络法(超DEA),对各省市地质灾害社会脆弱性进行了测度,结果发现我国省域地质灾害社会脆弱性存在较大的差异。进而,采用多元回归模型对其影响因素进行计量分析。研究表明城镇化率、产业结构和科技人员投入水平具有负向作用,而人均公园绿地面积和行政机构具有显著的正向作用。同时,由于区域间的异质性,同一影响因素对东、中和西部地区的作用存在一定的差异。

地质灾害;社会脆弱性;超DEA;多元回归模型

在自然条件与人文因素的综合作用下,我国地质灾害分布广泛,且发生频率与规模都在增加[1],造成的损失极为严重。据国土部门统计,2016年全国共发生地质灾害9 710起,分布在华北、东北、华东、中南、西南及西北的28个省(市、区),造成370人死亡,直接经济损失31.7亿元。可见,地质灾害已经成为严重威胁人类社会,并阻碍其可持续发展的极为重要的自然因素[2]。因此,如何减轻灾害风险、降低灾害损失,已受到国内外学者及相关组织的广泛关注[3-4]。尽管地质灾害防治减灾工作在不断深入,地质灾害致灾机理的认识水平、减灾防灾的技术手段和物质实力都在增强,但地质灾害造成的直接经济损失仍居高不下(图1)。一般来讲,地质灾害脆弱性意味着潜在的损失[5]。大多学者认为脆弱性可以分为自然脆弱性和社会脆弱性两种[6]。在地质灾害防治领域,大量研究关注的是前者,而脆弱性的社会属性一直没有引起足够的重视[5]。然而,在当前技术条件下,灾害的突发性、隐匿性等特征使得其很难被预测、预报及预警[7]。而且,同等灾害发生在应急体系较为完善和较为滞后的两个国家时,其损失程度也会存在巨大的差别[8],这些都说明降低地质灾害社会脆弱性是减少灾害损失的有效途径,亦是防灾减灾的根本手段。此时,解释和识别其决定因素是有效降低地质灾害社会脆弱性、完善应急响应体系的前提和关键。

图1 2003-2016年地质灾害直接经济损失走势图

早在2000年,Cutter选取8个变量演绎量化社会脆弱性指数分析了南卡罗来纳州危险区内人群的社会脆弱性[9]。随后Cutter等在对大量社会脆弱性文献进行深入分析的基础上,提取85个影响因素,并将其标准化为42个指标以评价1990年美国3 000多个县的社会脆弱性[10]。接着,针对气候、海岸带侵蚀、风暴潮、飓风和洪水等灾害,学者们基于归纳法选取指标,创建了社会脆弱性评价体系[11-14]。从国内来看,葛怡等针对中国洪涝灾害的发生特点,从5个方面构建41个社会脆弱性指标,以湘江流域为研究区域进行了社会易损性评估[15]。游温娇等针对洪灾社会脆弱性分别构建了社会脆弱性宏观和微观指标体系[8]。唐玲等从人口、经济、社会结构和灾害脆弱性四个层面构建了中国自然灾害社会脆弱性评价指标体系[16]。尽管国内学者针对不同的灾种对社会脆弱性指标体系进行了研究[2],但针对以地质动力活动或地质环境异常变化为主要成因、具有突发性质的地质灾害的相关研究还很缺乏[17],这将严重影响着防灾减灾效率及地质环境保护效果。地质灾害已经成为一个具有社会属性的问题,运用经济学的理论和方法来分析其本质属性,可为减灾防灾工作提供一个科学的指导思想[18]。据此,可以进一步推断经济学方法在解释地质灾害社会脆弱性的影响因素过程中的适用性。为此,本文基于投入-产出效率分析视角,试图通过超DEA模型来评价我国省域地质灾害社会脆弱性,并采用多元回归方法揭示我国省域地质灾害社会脆弱性的主要影响因素,以期为区域救灾减灾规划提供科学的依据。

1 地质灾害社会脆弱性测度

1.1 超DEA模型方法

DEA是一个系统的“投入-产出”运行效率的评价模型,对各单元相对的投入产出效率进行评价[19]。该方法也被广泛应用于灾害领域的脆弱性评价方面,如刘毅采用DEA对我国自然灾害下区域脆弱性水平进行研究[19];裴欢运用DEA构建旱灾脆弱性评价模型[20]。不过,传统的DEA模型只能区别有效、无效的决策单元,并不能有效的区分所有被测区域地质灾害社会脆弱性的相对大小。为弥补这一缺陷,Andersen和Petersen提出了一种超DEA模型。其表达式如下:

(1)

式中:θ为效率评价值,Xj为输入指标,Yj为输出指标,λj为变量系数,s+、s-分别为投入剩余和产出亏空的松弛变量。θ∈(0.1],当θ≥1时,说明该决策单元的投入产出水平达到效率最佳。反之,则没有达到效率最佳水平。

1.2 测度指标

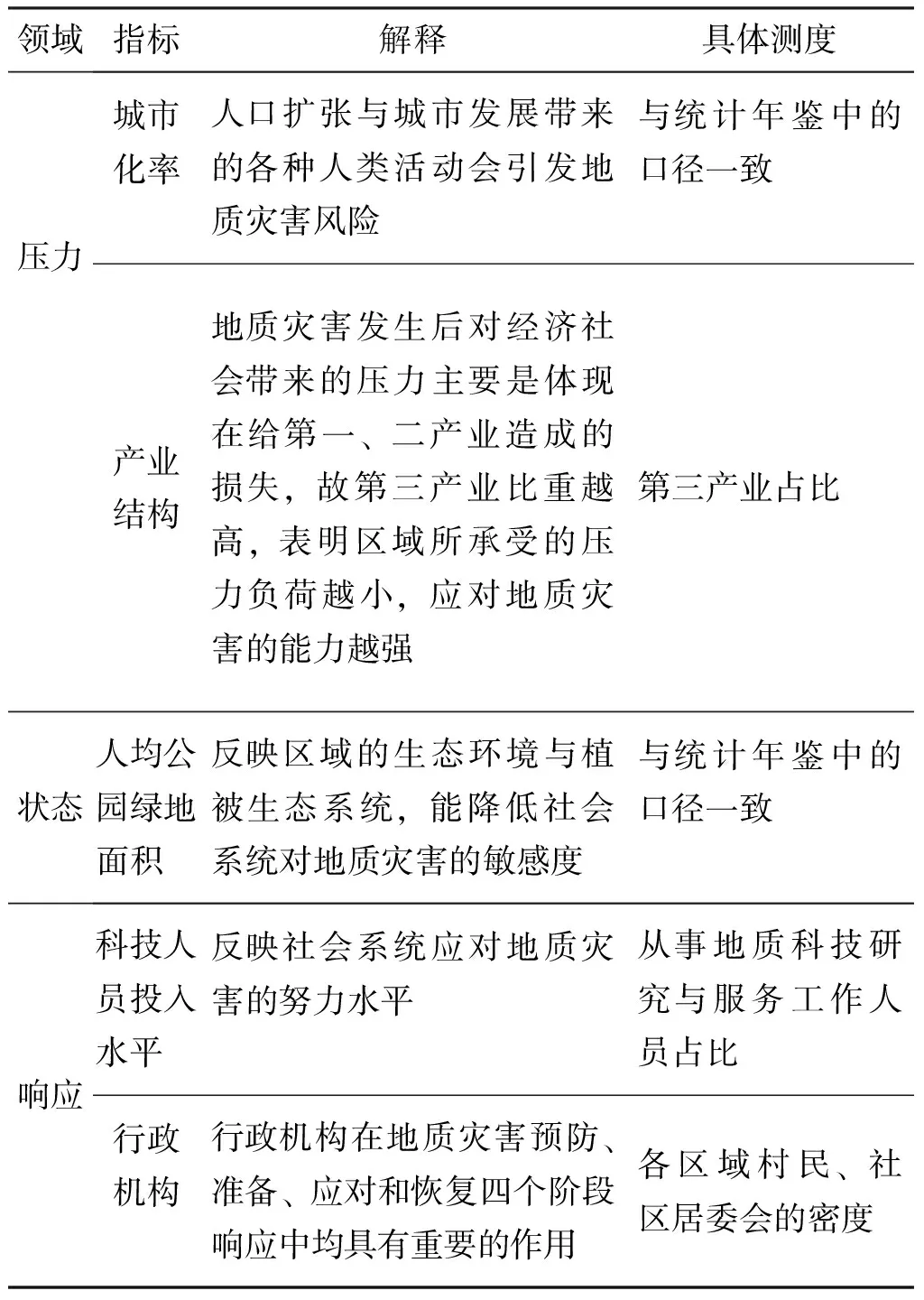

地质灾害社会脆弱性是指在现存或是预期发生的地质灾害事件的冲击和扰动下,人类社会系统所遭受潜在损失的大小。地质灾害社会脆弱性愈大,则会导致区域灾害的损失率较高,致灾后易形成严重灾情;反之亦然,这显然符合“投入—产出”评价的基本逻辑。对应于地质灾害社会脆弱性的内涵,本社会系统中的经济与社会子系统综合叠加所形成的暴露程度、应对能力和恢复能力作为投入因素,地质灾害造成的直接经济损失比和人口伤亡比表示的敏感度作为系统产出的结果。在参考Hou等[21]、赵庆良[22]和胡定军[23]的灾害社会脆弱性评价指标体系的基础上,形成如表1所示的地质灾害社会脆弱性测度指标。

表1 地质灾害社会脆弱性测度指标

其中,儿童界定14岁及以下人口,老人界定为65岁及以上人口。为了统一DEA指标方向,本文选取公式(2)对负向指标进行处理。

(2)

式中:X′表示标准化处理后的指标向量,Xmin为某一区域该指标的最小取值,Xi为某一区域历年的指标大小。

1.3 研究单元及数据来源

本文以我国30个省级行政区(西藏、香港、澳门、台湾除外)作为基本研究单元,采用2004-2015年的面板数据资料,综合评估我国省域地质灾害社会脆弱性值。其中西部地区包括内蒙古、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西;中部地区包括山西、黑龙江、吉林、江西、安徽、湖北、湖南、河南;东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。本文所采用的社会经济数据均来源于中国统计局所编制的2004-2015年中国统计年鉴;地质灾害损失数据均来源于国家统计局、环境保护部共同编制的2004-2015年《中国环境统计年鉴》。

1.4 测度结果分析

本文采用超DEA模型,使用Matlab2014a软件编程计算得出2004-2015全国各省份的地质灾害社会脆弱性评价值(表2)。

根据上述计算结果,我国各省地质灾害社会脆弱性在2004-2015年间的时空演进呈现出以下特征。

(1)从时间来看,全国地质灾害社会脆弱性测度值在2010年之前呈现出逐年递减的态势,随后达到峰值5.588(SD=15.565),并在一定的水平内上下波动。地质灾害社会脆弱性的上升跟强降雨引发的局部地区发生了大量的地质灾害有关。据统计,2010年地质灾害发生在我国28个省(区、市)境内,大型、特大型地质灾害达94起,创近10年来最高所致。其中,发生数量居于前3位的依次是江西、湖南和福建;因灾死亡失踪人数居于前5位的依次是甘肃、陕西、云南、四川和贵州;因灾直接经济损失居于前3位的依次是陕西、四川和吉林。这一点也可以从上述省份地质灾害社会脆弱性与上一年变动情况得到印证,这也进一步表明各省域地质灾害社会脆弱性的差异导致了全国水平的较大波动。

(2)从全国各区域来看,我国东、中、西部地质灾害社会脆弱性呈现出明显分异(图3)。

图3 2004-2015年我国省域地质灾害社会脆弱性变动图

从东部来看,地质灾害社会脆弱性较低,但于2013年达到最大值3.3后逐年降低;中部地区地质灾害社会脆弱性于2005年和2010年达到最大值,分别为5.332和5.536;2004-2009年期间,西部地区社会脆弱性波动较为平缓,但在2010年急剧加大,为9.602,且标准差高达26.307,出现了较大的波动,说明我国西部各省份之间地质灾害社会脆弱性具有较大的差异性。可能是因为2010年西南地区出现特大旱灾,耕地受旱面积高达673万公顷,占全国的84%,造成的经济损失超过236.6亿,占西部地区生产总值的0.29%,因而加剧了承灾体的经济子系统的暴露程度和敏感性,降低了承灾体地质灾害社会脆弱性的应对能力和恢复能力;同年,江南等地区出现罕见暴雨,造成泥石流、山体滑坡等多种地质灾害,增大了承灾体的暴露程度,使得该年地质灾害社会脆弱性大大增加。而2013年出现了东部偏大的情况,主要原因是该年河北省的农作物受灾面积较以往增加了54.7%,加大了河南省经济子系统的敏感性,导致该年的社会脆弱性值较大。总体来说,我国地质灾害社会脆弱性呈现出东部<中部<西部的格局。

2 地质灾害社会脆弱性影响因素分析

前述结果显示,我国地质灾害社会脆弱性时空差异大,变动趋势也较为复杂,其原因何在?为此,本部分利用面板数据,对影响地质灾害社会脆弱性的主要因素进行计量分析。

2.1 变量选取

大量研究表明,社会经济发展水平与地质灾害社会脆弱性存在明显的耦合关系[2]。从系统论角度来看,地质灾害社会脆弱性的动态过程符合“压力-状态-响应”模式。在此框架下,本研究综合考虑前人成果、地质灾害社会属性及数据可获得性等因素,选择城镇化率、产业结构、人均公园绿地面积、科技人员投入水平和行政机构作为分析地质灾害社会脆弱性的影响因素,具体解释如表3所示。

表2 2004-2015年我国各省份地质灾害社会脆弱性评价值

表3 地质灾害社会脆弱性影响因素及其说明

2.2 模型设定

多元线性回归模型是已经成熟的数理统计方法,通常用来解释因变量受多个重要因素的变化。由于地质灾害具有随机性,造成地质灾害的直接经济损失和人员伤亡的年际波动较大[24]。同时,考虑到时间序列数据需要了解其平稳性,本文使用Eviwes 8.0对各个变量进行单位根检验,消除自相关性。经过ADF、LLC及Hausman三大检验后,发现各个解释变量的对数值均为一阶单整,即Log(X1)、Log(X2)、Log(X3)、Log(X4)和Log(X5)为一阶单整序列。基于此,本文将所获得的全国各省市历年地质灾害脆弱性评价值及其解释变量进行取对数处理,选用多元回归模型对地质灾害社会脆弱性评价值的影响因素进行分析。本文回归模型如下所示:

Log(Yi,t)=C+αi,tLog(Xi,t)+εi,t。

(3)

式中:i,t分别表示不同省份和不同年份的对应值,Log(Yi,t)为因变量,即不同年份各地区的地质灾害社会脆弱性的对数值;C为常量,εi,t为随机误差值。此模型选用的样本区间为2004-2015年,应用STATA12.0进行计算,表4为多元回归模型中各变量的描述统计。

表4 模型中各变量描述统计

2.3 研究结果

2004-2015年的全国各区域地质灾害社会脆弱性影响因素的计量结果如表5所示。

表5 2004-2015年我国各区域地质灾害社会脆弱性影响因素回归结果

注:括号内为P值,***,**,*分别表示在1%,5%和10%的水平上显著。

基于上述结果,对于全国30个省(市、区)研究单元来说,城镇化率、人均公园绿地面积、科技人员投入水平已经行政机构对地质灾害社会脆弱性具有显著的影响,但各因素间的作用方向存在一定的差异。对于东部地区,这些影响因素的作用均显著,但作用方向存在差异;对于中部地区,人均公园绿地面积、科技人员投入水平和行政机构对地质灾害社会脆弱性具有一定的影响;对于西部地区,只有行政机构对地质灾害社会脆弱性有着一定的影响,这也体现了区域异质性在其中的作用。

2.4 研究讨论

城镇化率对我国地质灾害社会脆弱性的作用显著,且总体呈现出一定的负向影响,这说明城镇化率越高,地质灾害社会脆弱性也就越低,与预期结果一致。不过,城镇化率对中部、西部省域地质灾害社会脆弱性的影响作用不显著,且其作用方向表现为正向影响,与全国和东部作用方向明显不一致。可能原因是我国中部和西部地区的城镇化进程属于低度城镇化水平,即城镇化水平滞后于经济发展水平。目前,我国西部地区大城市以上规模仅有19个,中部地区有35个,而东部地区却高达52个,且中西部地区中等城市数量较少,出现断层,尽管城镇化水平在不断提高,但城镇化的规模与质量没有对应,同时城镇化的速度并没有与其资源相适应使其可持续发展[25]。因此,在加快城镇化率的同时加大城镇投资和规划,合理利用城镇资源,提高城镇质量是降低社会脆弱性的有效方法之一。

产业结构对我国地质灾害社会脆弱性具有负向影响,说明第三产业占比越高,各省域面对地质灾害的压力负荷越小,这与我国地质灾害造成的经济损失主要体现在农业与工业方面的客观现实一致。不过,分区域来看,尽管中部和西部地区影响不显著,但东部地区却表现为显著地正向影响。可能原因是东部省域人口密集,促使第三产业中的房地产行业呈现出过快、过热的发展态势,过高的房价导致社会系统压力负荷增大,地质灾害风险度及社会脆弱性增高。为此,优化调整东部地区第三产业内部结构比例至关重要。

人均公园绿地面积对我国地质灾害社会脆弱性的作用表现为显著地正向影响,且该结果与我国东部地区结果相一致。可能是因为东部地区的土地城镇化速率远大于人口城镇化速率,且该趋势在短时间内可能不会改变[26]。土地城镇化率的快速增长说明了该区域内城市建设用地的扩张,随之配套修建了大量的绿地,据统计年鉴的数据近几年建成区的绿化覆盖率已经超过40%,这在某种程度上加大了该区域的敏感度。而中部和西部地区呈现出负向影响,且中部地区作用较为显著,这说明人均公园绿地面积越高,我国中部地区各子系统的状况和内部结构特征以及对地质灾害的敏感程度越低,系统越不容易受到地质灾害的影响,则地质灾害社会脆弱性就低。

科技人员投入水平对地质灾害脆弱性的具有负向影响,即科技人员投入水平越高,各省域对地质灾害灾前—灾中—灾后全过程的响应能力越强,社会脆弱性就越低,该结果与预期结果一致。不过,分区域来看,尽管作用不显著,但西部地区却表现为正向影响。可能原因是西部地区地质自然环境条件差,地理结构复杂,地貌类型多样,容易引发各类自然灾害,尤其是地质灾害发生频繁[27]。由于地质环境的复杂性,使得西部地区地质调查的深度远远不够,尤其是地质灾害成灾的机理研究和控制地质灾害形成演化的环境工程、地质条件调查远远不够[28]。因此,加强西部地区地形地貌以及地质灾害成灾机理和形成演化的深入研究是降低我国西部地区社会脆弱性的有效途径。

政府机构对地质灾害社会脆弱性评价值的影响是正方向。该结论在不同的区域影响方向是一致的,只是在显著性水平上略有差异,这表明政府机构越密集的区域,社会脆弱性越大。究其原因,可能该因素间接地反映了区域内的农村数量和聚集度。与城市相比,当受到地质灾害冲击时,农村的高暴露度和高敏感性会显现出来,使得农村地区地质灾害的危险度较高,响应能力和恢复水平也相对较低。因此,为了降低省域内的地质灾害社会脆弱性,应该加强农村地区产业结构调整、增加相应的科技人员,而不是通过增设村级行政机构实现对村民的管理及疏散。

3 结论

本文将地质灾害发生的过程中,经济子系统和社会子系统综合叠加所形成的暴露程度、应对能力和恢复能力作为投入因素,地质灾害造成的直接经济损失比和人口伤亡比表示的敏感度作为系统产出的结果,应用超DEA模型对我国2004-2015年地质灾害社会脆弱性成灾效率进行了测度,结果发现我国各省市之间具有较大的地质灾害社会脆弱性差异;整体来看,我国地质灾害社会脆弱性呈现出东部<中部<西部的格局。

进而,为了揭示造成区域差异的原因,本文运用多元回归模型对我国地质灾害社会脆弱性的影响因素进行了计量分析。结果表明,城镇化率、产业结构和科技人员投入水平具有负向作用;而人均公园绿地面积和行政机构具有显著的正向作用。但由于各区域的气候、地理位置以及地形地貌等条件存在差异,使得影响因素的作用各有不同。因此,各地区政府应该充分利用各地区的资源优势,提高经济发展,加快我国经济的转型升级及产业调整,同时,借助高校和科研机构的人才资源,努力提高地质灾害防治和应对水平,从而降低地质灾害社会脆弱性。本研究为我国各区域地质灾害救灾减灾规划奠定了理论基础。

[1] HOU J D, XIAO R B. Identifying critical success factors of linkage mechanism between government and non-profit in the geo-disaster emergency decision[J]. International Journal of Emergency Management, 2015, 11(2):146-168.

[2] 贺帅, 杨赛霓, 汪伟平,等. 中国自然灾害社会脆弱性时空格局演化研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2015, 51(3):299-305.

[3] 史培军. 四论灾害系统研究的理论与实践[J]. 自然灾害学报,2005,24(6):1-7.

[4] Toms H K, Bedrich M, Arthur L D. Review of sustainability indicators: A scientific assessment[M]. Island Press, 2007.

[5] YI L, XI Z, GE L, et al. Analysis of social vulnerability to hazards in China[J]. Environmental Earth Sciences, 2014, 71(7):3109-3117.

[6] YANG S, HE S, DU J, et al. Screening of social vulnerability to natural hazards in China[J]. Natural Hazards, 2015, 76(1):1-18.

[7] 徐选华, 张威威. 基于改进突变级数法的地震灾害社会脆弱性风险评价研究——基于四川地震灾害案例[J]. 灾害学, 2016, 31(3):125-132.

[8] 游温娇,张永领. 洪灾社会脆弱性指标体系研究[J]. 灾害学, 2013, 28(3):215-220.

[9] Cutter S L, Mitchell J T, Scott M S. Revealing the vulnerability of people and places: A case study of Georgetown county, South Carolina[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2000, 90(4):713-737.

[10] Cutter S L, Boruff B J, Shirley W L. Social vulnerability to environmental hazards[J]. Social Science Quarterly, 2003, 84(2):242-261.

[11] Boruff B J, Emrich C, Cutter S L. Erosion hazard vulnerability of US coastal counties [J]. Jounal of Coastal Research, 2005, 21(5):932-942.

[12] Rygel L, O’Sullivan D, Yarnal B. A method for constructing a social vulnerability index: An application to hurricane storm surges in a developed country[J]. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2006, 11(3):741-764.

[13] Fekete A, Damm M, Birkmann J. Scales as a challenge for vulnerability assessment[J]. Natural Hazards, 2010, 55(3): 729-747.

[14] Kuhlicke C, Scolobig A, Tapsell S, et al. Contextualizing social vulnerability: Findings from case studies across Europe[J]. Natural Hazards, 2011, 58(2): 789-810.

[15] 葛怡,史培军,刘婧,等.中国水灾社会脆弱性评估方法的改进与应用——以长沙地区为例[J]. 自然灾害学报, 2005, 14(6): 54-58.

[16] 唐玲,刘怡君.自然灾害社会易损性评价指标体系与空间格局分析[J]. 电子科技大学学报(社会科学版), 2012 ,14(3):49-52.

[17] 黄晓军, 黄馨, 崔彩兰,等. 社会脆弱性概念、分析框架与评价方法[J]. 地理科学进展, 2014, 33(11):1512-1525.

[18] 郭跃. 自然灾害的社会学分析[J]. 灾害学, 2008, 23(2): 87-91.

[19] 刘毅, 黄建毅, 马丽. 基于DEA模型的我国自然灾害区域脆弱性评价[J]. 地理研究, 2010, 29(7):1153-1162.

[20] 裴欢, 王晓妍, 房世峰. 基于DEA的中国农业旱灾脆弱性评价及时空演变分析[J]. 灾害学, 2015, 30(2):64-69.

[21] Hou J, Lv J, Chen X, et al. China’s regional social vulnerability to geological disasters: Evaluation and spatial characteristics analysis[J]. Natural Hazards, 2016, 84 (S1):97-111.

[22] 赵庆良,许世远,王军,等.上海城市系统洪灾脆弱度评价[J]. 中国人口.资源与环境, 2009, 19(5): 143-147.

[23] 胡定军.基于DEA模型的区域自然灾害脆弱性评价研究[D].成都: 西南财经大学, 2012.

[24] Nd T B, Kasperson R E, Matson P A, et al. A framework for vulnerability analysis in sustainability science[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2003, 100(14):8074-8079.

[25] 张春梅, 张小林, 吴启焰,等. 城镇化质量与城镇化规模的协调性研究——以江苏省为例[J].地理科学, 2013, 33(1): 16-22.

[26] 邢琳琳, 刘志强. 我国城市建成区绿地率与人均公园绿地面积失调特征及差异[J]. 规划师, 2015, 31(6):108-113.

[27] 张广裕. 西部地区环境保护与地质灾害防治研究[J]. 河北科技大学学报(社会科学版), 2016,33(4):15-19.

[28] 范宏喜. 查找原因科学分析为重大地灾防治寻找出路——西部复杂山体重大地质灾害防治学术论坛专家解读记述[J]. 国土资源, 2010,26(8):12-16.

Abstract:With economic and social sub-systems coupled, we employ Super Efficiency Data Envelopment Analysis(seDEA) to measure the social vulnerability of geo-disasters based on the data of 30 provinces from 2005 to 2015. The results show that there are obvious differences among 30 provinces. And then, multivariable regression model is applied to calculate its influencing factors with panel data, the results indicate that urbanization rate, industrial structure and the input of science personnel have negative impacts on social vulnerability of geo-disasters, while park green land area per capita and administrative machinery have a positive impact greatly. Meanwhile, the same influencing factor has a different direction on every area for its heterogeneity.

Key words:social vulnerability; geo-disasters; seDEA; multivariable regression model

Factors Influencing Provincial Social Vulnerability of Geo-disasters withSupper Efficiency DEA and Multivariable Regression Models

HOU Jundong and JIN Huan

侯俊东,金欢. 基于超DEA-多元回归的地质灾害社会脆弱性影响因素研究[J]. 灾害学,2017,32(4):23-29. [HOU Jundong and JIN Huan. Factors Influencing Provincial Social Vulnerability of Geo-disasters with Supper Efficiency DEA and Multivariable Regression Models[J]. Journal of Catastrophology,2017,32(4):23-29.

10.3969/j.issn.1000-811X.2017.04.005.]

X43;P64

A

1000-811X(2017)04-0023-07

2017-03-20

2017-05-15

湖北省自然科学基金一般面上项目(2016CFB503);中国地质环境监测院项目(0001212016CC60013)

侯俊东(1980-),男,湖北安陆人,教授,主要从事社会网络与地质灾害应急管理等方面研究.E-mail:houjundong@163.com

10.3969/j.issn.1000-811X.2017.04.005