社会融合如何影响流动人口的居住选择

——基于2014年全国流动人口监测数据的研究

邹 静, 陈 杰, 王洪卫, 2

(1. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433; 2. 上海立信会计金融学院,上海 201620)

社会融合如何影响流动人口的居住选择

——基于2014年全国流动人口监测数据的研究

邹 静1, 陈 杰1, 王洪卫1, 2

(1. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433; 2. 上海立信会计金融学院,上海 201620)

外来流动人口与本地人口的社会融合是构建城市和谐社会的根基。流动人口的住房与社区选择不仅关系切身福利,也是其社会融合程度的重要体现。文章基于2014年中国流动人口动态监测数据,通过构建多维度合成的社会融合指标,采用克服内生性偏误的联立方程模型,分析了社会融合对流动人口居住选择行为的影响。研究发现,社会融合对流动人口的居住选择的影响显著,即更好的社会融合会增加流动人口住房自有的概率、提高流动人口居住在正规社区的概率或增加其住房消费水平。研究结果可为改善流动人口的社会融合、优化居住资源的空间配置以及引导流动人口合理的居住选择提供依据。

社会融合;居住选择;流动人口;农民工城市化;联立方程模型

一、引 言

《中国流动人口发展报告2016》指出,2015年末中国流动人口规模达2.47亿,相当于中国每六个人中就有一个是流动人口。如此多的流动人口对中国城市化形成了严峻挑战。不少学者指出,我国城镇化的最大挑战和关键是农村人口进城落户,并能享受均等的公共服务(蔡昉,2013)。2015年11月3日,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出,“推进以人为核心的新型城镇化,深化户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户,并与城镇居民享有同等权利和义务”。可见,流动人口的城市定居在新型城镇化中的关键性作用已受到国家层面的高度重视,并引起了学术界的广泛关注。

外来流动人口与本地人口的社会融合是构建城市和谐社会的根基。流动人口在所居住城市的社会融合程度,影响到其生产生活行为的方方面面。目前学者对社会融合的概念尚未达成共识。Park(1928)将融合定义为“个体或群体互相渗透、相互融合的过程”,在此过程中,通过共享历史和经验,相互获得对方的记忆、情感、态度,最终整合于一个共同的文化生活之中。任远和邬民乐(2006)认为社会融合是个体之间、群体之间、文化之间互相配合、互相适应的过程,是迁入人口逐步接受与适应迁入地的社会文化,并以此构建良性的互动交往。也有学者提出,社会融合是一个动态、渐进、多维度和互动的概念(杨菊华,2009)。还有学者认为,社会融合的最终目标是形成相互认可、渗透、交融、互惠、互补的良性社会生态(周皓,2012)。国内外学者们曾经大量研究流动人口社会融合的测量、影响因素及作用机理(Buller和Hoggart,1994;Seifert,1997;Herrero等,2011;Rojas等,2014;Chen和Wang,2015;Kearns和Whitley,2015;Wang等,2016;任远和乔楠,2010;悦中山等,2012;周皓,2012)。社会融合的测量主要采用加权法和因子分析法,涉及经济、行为、文化、身份和心理等(周皓,2012;任远等,2016;杨菊华,2015)。杨菊华(2009)认为从隔离、选择性融入到融合是诸多因素综合作用的结果。文献也指出,个人和家庭状况、社区参与和社会资本、城市的制度安排以及流动人口与本地居民的关系都会影响流动人口的社会融合(任远和乔楠,2010;任远等,2016;Kearns和Whitley,2015)。

流动人口的住房与社区选择是流动人口城市定居的直接体现,也长期受到较多学者的关注。现有文献从经济、人口、市场供给、社会政策和社会心理等多个视角研究了流动人口的居住与社区选择(Clark和Onaka,1985;Gan等,2016;Tu等,2016;吴维平和王汉生,2002;蒋耒文等,2005;林李月和朱宇,2008;李超等,2015)。研究表明流动人口的家庭特征、流动状态、制度因素、心理(如归宿感)等均会影响流动人口的居住选择(Jiang,2006;朱祥波等,2015;林李月和朱宇,2008)。

尽管如此,目前国内外很少有学者将流动人口的社会融合与居住选择结合起来进行研究。然而,住房不仅可用于遮风挡雨,还构成了城市居民的生活和社交空间,有利于他们获取各种资源,积累资本,融入主流社会(世界银行,1995)。Musterd和Deurloo(2002)指出种族移民的住宅集中度不稳定,妨碍了社会融合。可见,流动人口的居住与社区选择不仅关系切身福利,也是其在当地城市社会融合的重要反映,同时直接影响整个社会的和谐程度。有很多证据表明,我国城市外来流动人口不仅居住水平较低,居住空间受限,而且居住隔离现象严重(陈杰和郝前进,2014)。他们因没有稳定的经济收入来源而购买不起住房,只能租住质量较差的房屋,从而导致居住边缘化(王春光,2006)。那些居于城中村或棚户区的流动人口面临更大的居住隔离风险(杨菊华,2015)。这些移民缺失相应的信息和机会,被阻隔在城市资源之外,他们的过度集聚更会加剧失业、贫困和犯罪等各种社会问题,并引发各种社会冲突(郑思齐等,2011)。因此,探讨流动人口的社会融合与居住选择之间的关系,无论是对我国和谐社会构建还是新型城镇化建设,均具有重要的研究价值与实践意义。

现有文献主要从定性角度论述了二者关系,但定量研究还较为匮乏,且多数是谈及居住状况对社会融合的影响(Musterd和Deurloo,2002;Hyra,2015;杨菊华,2015),较少反过来考虑社会融合程度对居住选择的影响。为弥补现有文献在此问题上的相对空白,本文采用国家卫计委2014年中国流动人口动态监测数据,实证研究社会融合如何影响流动人口的居住选择。在克服了两者之间可能的内生性偏误和多种稳健性检验之后,研究发现社会融合对流动人口的居住选择的影响显著,即更好的社会融合会增加流动人口住房自有的概率、提高流动人口居住在正规社区的概率或增加其住房消费水平。本文的创新点主要在于:一是从社会融合的角度来分析流动人口的居住选择行为,拓展了流动人口居住选择的研究视角;二是利用联立方程模型克服社会融合与居住选择之间的潜在内生性偏误,丰富了流动人口居住选择的研究方法。本文的研究成果可为改善流动人口的社会融合、优化居住资源的空间配置及引导流动人口合理的居住选择提供政策依据。

二、文献综述、理论机制与假说

消费者行为理论认为,人们的消费行为是一个在收入约束条件下,实现自身效用最大化的过程(Ratchford,1975)。从需求角度出发,Lancaster(1966)指出消费者购买物品,做出决策是为了实现效用最大化。效用不仅在于物品本身具有的满足人们欲望的客观的物质属性,还依存于消费者的主观感受,即消费者希望在消费产品物质属性的过程中能得到精神层面的满足,希望得到更多的体验和感受(冯华和司光禄,2007)。Rosen(1974)从供给角度思考,提出了居住效用价值理论。居住不仅有使用功能,还有效用功能,能给人心理上的满足感和归属感。

居住既可满足家庭的基本消费需求,也可给家庭带来投资收益。这种消费和投资的双重属性共同作用于家庭的消费决策(杨赞等,2014)。国内外的相关研究表明诸多因素会影响流动人口的居住选择,包括住房、个人、家庭、经济、制度和心理特征等。尤其收入、教育和种族身份特征可以很好地解释不同人群之间的租购选择差异(Painter等,2001)。以居住在美国来自墨西哥的移民家庭为例,Bradley等(2007)认为家庭稳定性是选择自有住房的关键因素。Nelson(1976)很早就从移民的“城市过客”视角出发,认为城市流动人口的住房决策行为与当地居民有显著差异,他们很少关注居住舒适度和服务设施要求,不愿投入在改进居住条件上。在中国居民居住选择的文献中,Fu等(2000)发现住房不匹配性、资金限制、风险态度、对城市经济状况的信心、商品房的成本以及住房福利计划等都会影响中国城市工人的购房意愿。我国学者李超等(2015)认为城市层面的常住人口和流动人口数量、居民的收入分配、人力资本状况以及人口抚养比对中国城市居民的住房选择有影响。很多文献认为,中国流动人口居住条件和质量之所以普遍较差,重要原因在于户籍限制而没有稳定感(Wang和Zuo,1999;吴维平和王汉生,2002)。从心理学视角来解释,中国流动人口住房状况较差的原因在于其长期流动的生活所产生的过客心理(林李月和朱宇,2008)。

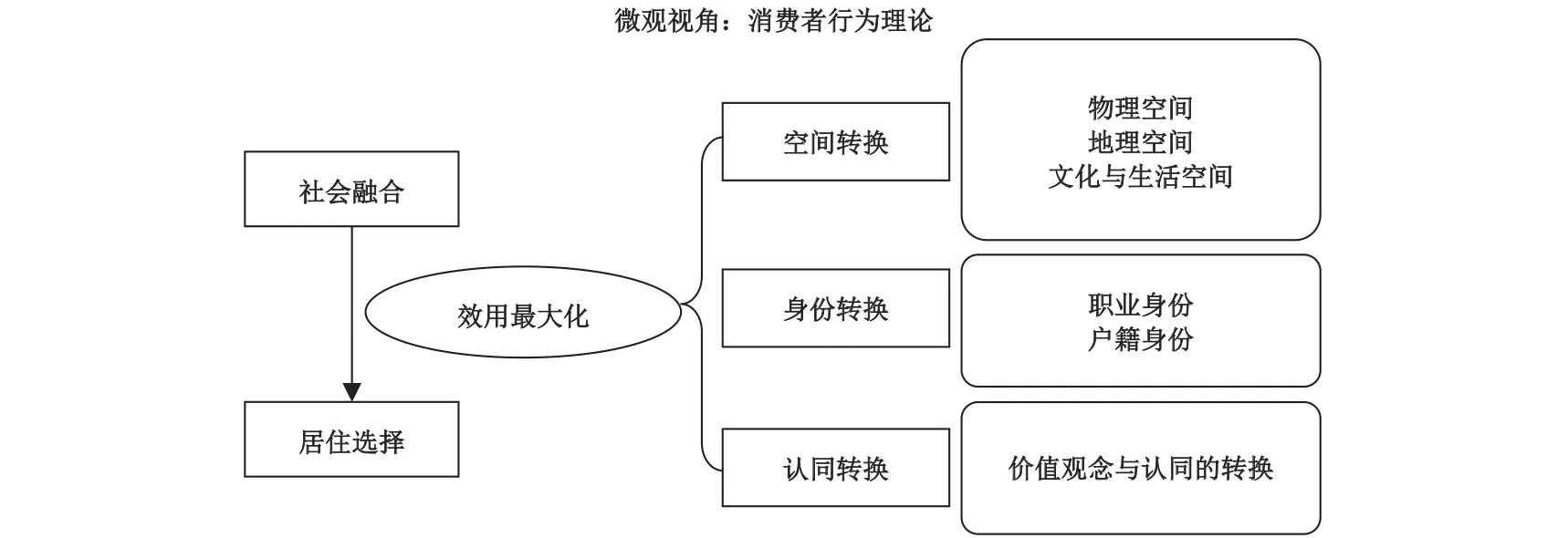

流动人口对城市或社区的融入,不仅仅是简单的流动,还蕴含着一系列的结构转换和过程变迁(梁波和王海英,2010)。第一层次转换是物理或地理空间的转换,第二层次转换是文化与生活空间的转换,社会空间是个人对空间的主观感受或在空间中的社会关系,人的社会地位、阶层的流动、社会距离和社会融合均涉及空间。他们必须理解新融入城市社会的生活方式、行为模式、交往规则等。第三层次转换是身份上的转换。职业身份与户籍身份的转换才意味着他们在经济生产体系上成为了城市社会的一部分,可享受与城市居民同等的诸多社会福利、社会保障,是流动人口城市融入的重要目标。第四层次转换体现在主观意义上,则是价值观念与认同的转换(梁波和王海英,2010)。流动人口需要接受城市的各种价值和观念,如消费观、认知和交往模式等,真正实现融入。所以流动人口城市融入的本质就是多重空间、身份与观念、价值、认同的转换(梁波和王海英,2010)。社会融合常伴随着个人或家庭居所的转换,社区的归属感、满意度和身份认同等是社会空间融合的重要衡量指标(Howarth,2002)。将自身定位为城里人和打算将来在城镇定居的流动人口在心理和生活方式上都已经接受了城市的生活观念,更容易融入城市的生活圈子,对城市的归属感更强,而且在社会网络资源和经济能力上都更加容易承受在城市生活所需的各种费用,有能力也愿意在城市的住房上进行投入(林李月和朱宇,2008)。故流动人口在做出居住选择决策时会受到很多约束条件的限制。

综上,可知社会融合与居住选择之间的关系主要依赖效用最大化来衔接(见图1)。

图1 社会融合与居住选择关系的理论框架

根据对现有文献的梳理和上述理论分析,本文提出如下三个假说:

假说1:更好的社会融合会增加流动人口在所流入城市拥有自有住房的概率。

假说2:更好的社会融合会提高流动人口在所流入城市居住在正规社区的概率。

假说3:更好的社会融合会增加流动人口在所流入城市对住房的消费水平。

如果租房,住房消费水平就可以通过租赁住房的租金来体现。但自有住房家庭的住房消费的衡量就很困难,因为对自有住房的购买不可避免地包含投资因素。且中国流动人口绝大多数是通过租房来解决住房问题(2014年样本中占90%),自有住房的比重很小。所以本文主要通过考察社会融合与流动人口中租户群体的住房租金的关联性来了解社会融合如何影响流动人口的住房消费水平。

三、模型、数据与变量

(一)模型构建

社会环境不同,流动人口对居住选择会存在较大差异(Howarth,2002;林李月和朱宇,2008;刘婷婷等,2014);反之,流动人口在居住选择上的差异也会进一步影响其社会环境(Musterd和Deurloo,2002;Hyra,2015;杨菊华,2015)。社会融合是社会环境的一个重要体现,故社会融合与居住选择可能互为因果关系,从而存在潜在的内生性问题。忽视内生性问题的计量回归,其结果会出现严重的偏差。

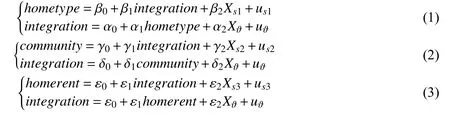

为更加稳健地分析社会融合对流动人口居住选择的影响,本文通过构建联立方程模型来相对克服两者之间可能存在的内生性问题。方程组中,hometype、community、homerent分别表示住房产权类型、社区类型、住房租金水平,integartion表示社会融合,Xs1、Xs2、Xs3和分别是影响住房产权类型、社区类型、住房租金水平和社会融合的外生变量。μs1、μs2、μs3、是随机误差项,β0、β1、β2和α0、α1、α2是方程组(1)的待估参数,γ0、γ1、γ2和δ0、δ1、δ2是方程组(2)的待估参数,ε0、ε1、ε2和ϵ1、ϵ2、ϵ3是方程组(3)的待估参数。

因存在内生变量,直接使用OLS估计将导致内生变量偏差,使得估计结果不一致。对联立方程组进行估计主要用单一方程估计法和系统估计法。最常见的系统估计法为“三阶段最小二乘法”(3SLS),它是将2SLS和SUR相结合的一种估计方法。联立方程类似IV,核心是不同方程中要有不同的控制变量(Maddala,1983)。在上述的联立方程系统中,本文采用了三个工具变量,即参加选举活动、离家乡距离远近和购建房意愿等。其中参加选举活动、离家乡距离远近作为影响社会融合而不影响居住选择的变量,购建房意愿作为影响居住选择而不影响社会融合的变量。本文采用3SLS模型对联立方程组进行估计时,是基于计量软件Stata中的cdsimeq软件包(Maddala,1983)来具体实现的。

(二)数据来源与变量选取

本研究数据来源于国家人口计生委2014年流动人口动态监测调查。此次调查采用PPS方法(即分层、多阶段、与规模成比例)进行抽样。根据我国流动人口的流入地分布特点,一是主要向广东、浙江等东南部沿海发达地区流动,二是主要向省会等中心城市流动。故调查范围选择山东省青岛市、北京市朝阳区、河南省郑州市、浙江省嘉兴市、四川省成都市、广东省深圳市和中山市、福建省厦门市八个具有代表性的城市。调查对象为在本地居住一个月及以上,非本区(县、市)户口的流动人口(15-59周岁,即出生于1954年6月至1999年5月间),共计15 999个动态监测样本。以下讨论本文的关键变量选择:

1. 社会融合。关于社会融合的度量,目前文献中并未形成统一的测量指标,但可以涉及经济、行为、文化、身份或心理等多个维度(周皓,2012;任远等,2016;杨菊华,2015)。本文在研究数据可得性的基础上,借鉴石智雷和朱明宝(2014)的研究,选择四个维度来衡量社会融合指标:一是身份认同;二是长居意愿;三是语言使用;四是与本地人关系。Heckman(1998)认为经济收入与本地居民相近时社会融合度较好。故本文再纳入本地居民(户籍人口)和流动人口收入差异指标,对以上五个指标的分值进行等权相加,并进行标准化处理,得到整体社会融合度。相对来说,本文构建的社会融合指标,较为直观和容易解读。

2. 居住选择。居住选择是包含居住来源、居住类型、居住社区、居住租金、居住产权、居住区位、居住面积等在内的多维概念。借鉴董昕和周卫华(2014)的研究,本文重点选取住房产权类型、社区类型、住房消费水平来衡量居住选择。(1)住房产权类型,包括租房与自有房①租房可以进一步区分为单位租房、政府保障性租赁房和市场租房,但样本中前两者比例较小,合计不足20%,为简化分析和聚焦主题,只考虑租房和自有房的区分。;(2)社区类型,包含正规社区和非正规社区②国家卫计委流动人口调查把社区分为9种:1. 别墅区或商品房社区,2. 经济适用房社区,3. 机关事业单位社区,4. 工矿企业社区,5. 未经改造的老城区,6. 城中村或棚户区,7. 城郊结合部,8. 农村社区,9. 其他。本文把前四类视为正规社区,后五类视为非正规社区。;(3)住房消费水平,在租客身上则具体表现为住房租金。本文将租客的租金按照当地城市租金划分为最低20%组、次低20%组、中间20%组、次高20%组、最高20%组五个层次,以此反映租客在住房消费方面的相对水平③为检验结果的稳健性,本文还选取住房租金(对数)进行比较研究。。

3. 控制变量。众多研究表明,流动人口的个人、家庭、职业和制度特征等会对居住选择产生影响,故选取性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、收入水平等作为个人及家庭特征,选择职业类别、单位性质、就业身份、工作合同性质等作为职业特征,制度特征则选择户口性质和社会保障,还纳入流动特征(流动原因、流入年限)作为居住选择的控制变量。而影响社会融合指标的因素除上述变量外,还纳入离家乡距离远近、参加选举活动、邻居类型等。

四、实证结果与分析

(一)流动人口描述性特征

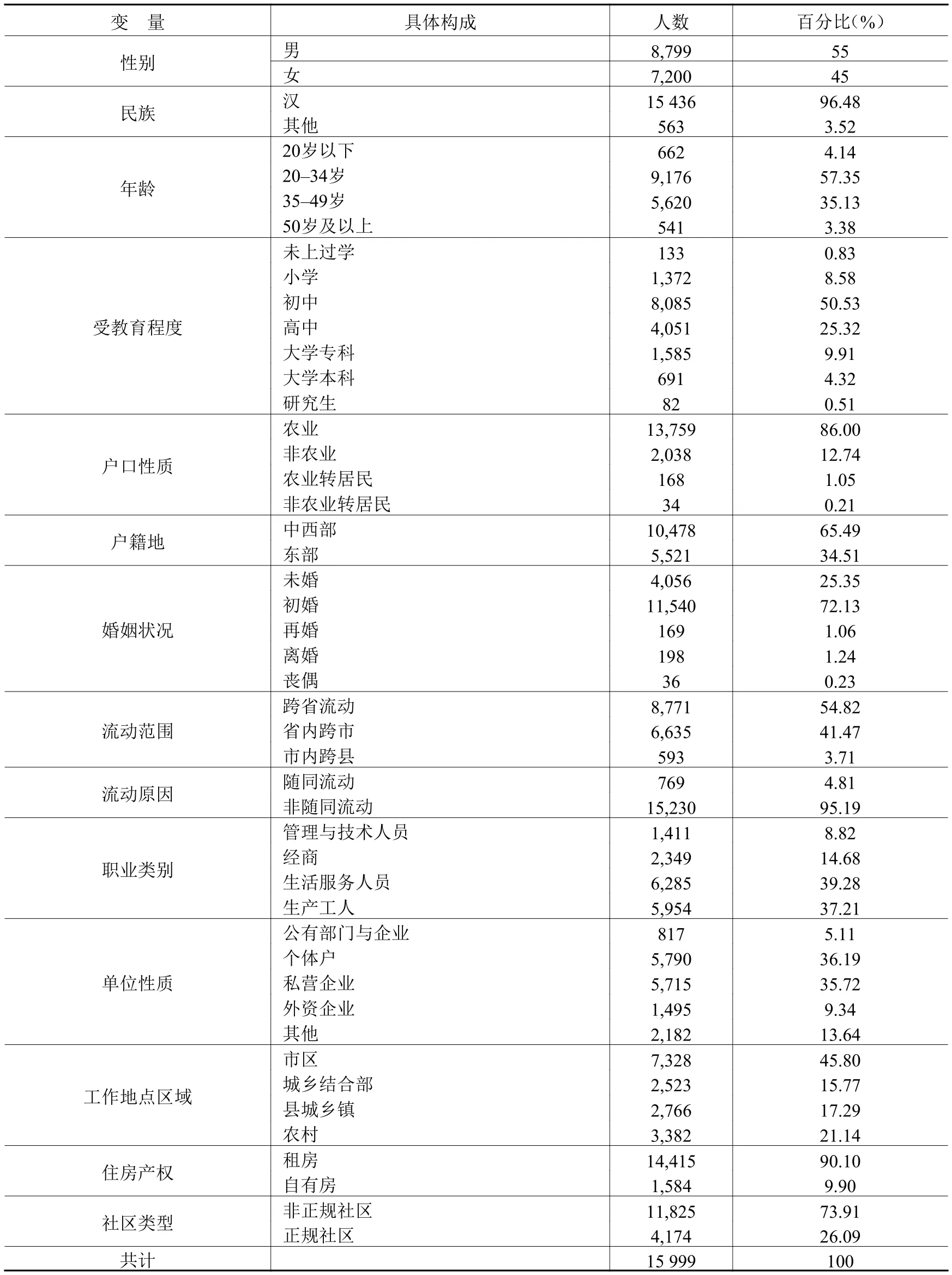

卫计委调查样本中流动人口的描述性统计特征见表1。从样本的个体特征来看,我国流动人口男性比例较高,占比达到55%。流动人口年龄普遍较年轻,35岁以下累计占比为61.5%。流动人口普遍学历相对较低,小学、初中和高中各占8.58%、50.53%和25.32%,大专及以上不足15%①如果只算35岁以上样本,大专比例不足7%。23-35岁区段样本的大专比例则上升到23%,显示新一代流动人口的人力资本有显著增加。。流动人口主要是来自农村的农业户口人群,占比为86%。流动人口尽管年龄较小,但未婚比例较低,只占25%,说明普遍结婚较早。在流动范围特征上,流动人口跨省流动比例高达54.8%,省内跨市流动比例也达到41.5%,说明流动范围普遍较远。在流动动机上,95%是非随同流动,即绝大多数是出于经济动机等原因主动流动,而非被动式随家庭成员迁移。从职业特征来看,流动人口主要以生活服务人员和生产工人为主,工作单位性质集中在个体户和私营企业单位。从流动人口的就业区域来看,在市区就业最高,占比为46%;其次是农村,占比为21%,城乡结合部和县城各占17%和16%,说明流动人口就业地域分布广泛和灵活。

表1 流动人口描述性特征

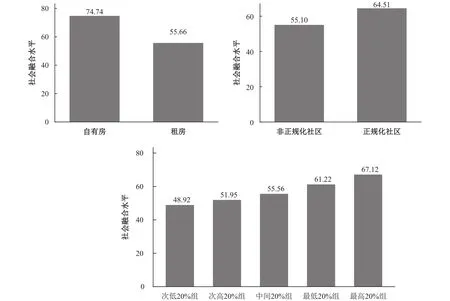

从流动人口的居住选择来看,90%以上租房,不到10%拥有自己的住房,74%居住在非正规社区,只有26%居住在商品房小区等正规社区。然而也很容易从数据中发现,社会融合程度不同的流动人口在居住选择上存在显著差异。如从图2可以直观地看出,社会融合水平较高的流动人口倾向于选择自有房,同时也倾向于入住正规社区,以租金代表的住房消费也更高。

图2 居住选择差异

(二)社会融合对流动人口居住选择的影响

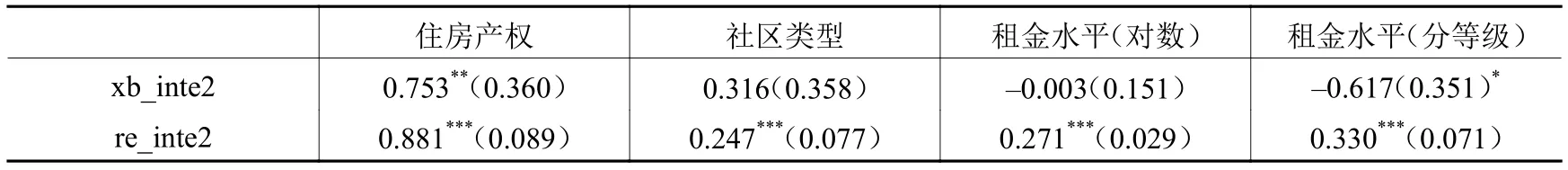

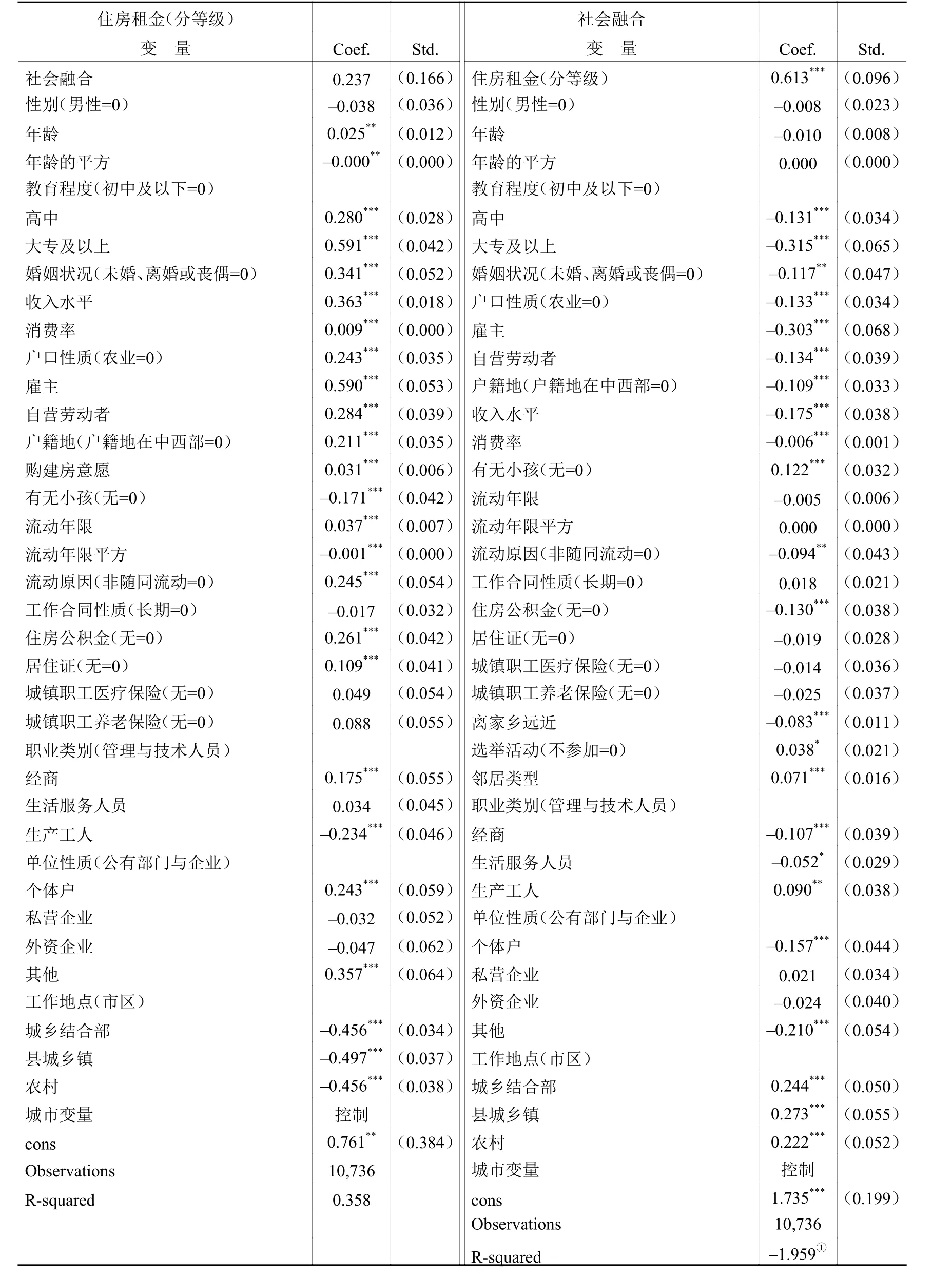

如前所述,流动人口的社会融合与居住选择两者之间很可能存在内生性。在模型分析之前,我们需要分别对模型设计中的方程组(1)、(2)、(3)作内生检验。参照陈强(2014)等计量教科书建议的计量方法,本文的检验步骤如下:(1)作社会融合的Logit回归,得到其估计值xb_inte2与残差值re_inte2。(2)分别作被解释变量对估计值与残差值的Logit回归,并对残差值的系数作t检验。结果见表2,从表2中可看出住房产权、社区类型、租金水平的选择与社会融合之间均存在显著的内生性关联。

表2 内生性检验

考虑到影响社会融合与居住选择的影响因素各不同,在联立方程模型中,除个人、就业与职业、流动和制度特征外,社会融合方程增加了参加选举活动、离家乡远近作为影响社会融合而不影响居住选择的变量,居住选择方程增加了购建房意愿作为影响居住选择而不影响社会融合的变量,这三个变量类似于(IV)的作用。

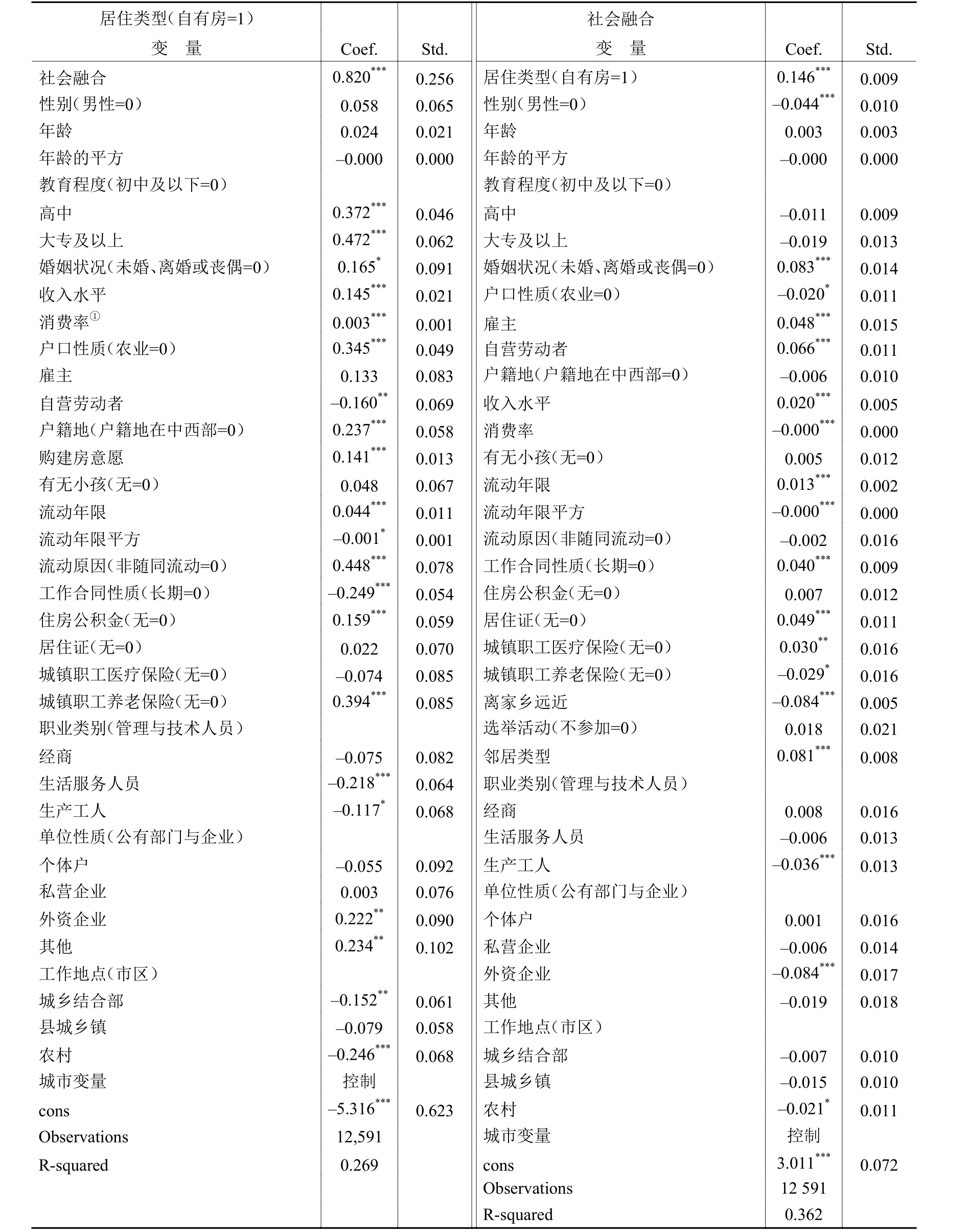

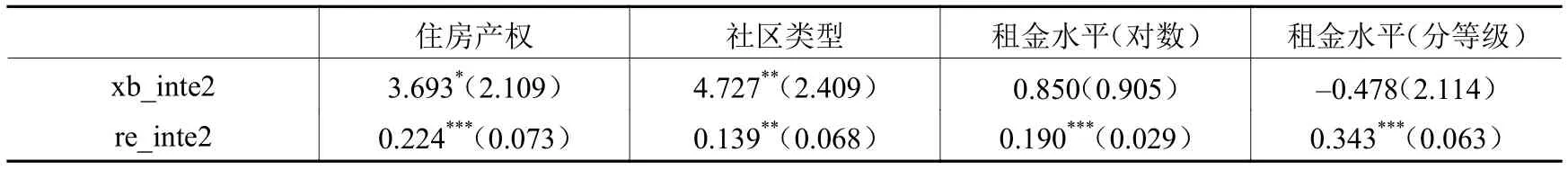

1. 社会融合对流动人口拥有自有住房概率的影响

方程组(1)的估计结果如表3所示,更好的社会融合会增加流动人口拥有自有住房的概率,假说1得以验证。在展开分析社会融合对住房产权类型影响之前,我们先简要概述表3所发现的流动人口的个人、流动、制度特征、就业与职业等因素对住房产权类型的影响。从表3可以发现,受教育程度越高、收入水平越高、已经结婚、属于随同流动、流动年限越长、非农户口、户籍地在东部地区、拥有住房公积金和其他社保、长期合同期限、外资企业的工作者,则拥有自有房的概率越高,这些发现都与之前相关研究文献的结论总体一致,也符合人们的经济直觉。较高学历、较高收入和已婚的流动人口,对居住有更高的要求,既有更为强烈的意愿,也有更好的经济基础,去选择自有房(朱祥波等,2015)。随同流动和流动年限越长,流动人口对城市的认同度更高,留城意愿更强,就更愿意购房和实现自有住房(朱宇和林李月,2011)。非农业户口和户籍地在东部地区的流动人口更倾向于选择自有房,原因可能包括:(1)非农业户口流动人口对住房条件要求更高,而且以前的城市生活经历使非农业户口流动人口会更有紧迫感来通过获得自有住房而在城市定居;(2)非农业户口流动人口有更高的收入和个人储蓄,并可能得到家庭的资助来改善住房(蒋耒文等,2005)。有住房公积金和城镇职工养老保险保障的流动人口可大幅度减轻其购房压力,倾向于拥有自住房。短期工作合同、生活服务人员和生产工人,工作在城乡结合部或者农村的流动人口更倾向于租房。此类特征的人群收入条件有限,就业稳定性差,不足以支撑其购房。而外资企业工作者由于具有较高的收入与对居住条件有更高的要求,更愿意且有能力拥有自住房。

如前所述,流动人口的社会融合包括身份认同、长居意愿、语言使用、与本地人关系和经济收入相近五个分维度。我们对社会融合分维度的影响也进行了测算,发现长居意愿和与本地人关系得分都较高,均值分别为74.18和73.31①总分值为100分。;另外,经济收入相近得分也较高,均值为65.78。流动人口的社会融合度高,说明其长居意愿强烈,经济收入与本地居民相近,表明流动人口有意愿和经济实力投资于城市的住房。与本地人关系融洽,对城市有强烈的归属感和认同感,也促使其更愿意在城市的住房上进行投入(林李月和朱宇,2008)。从另一方面来看,自有住宅本身就是财富、社会地位的象征,这也促使流动人口更愿意购买住房固化其社会地位,增强认同感。

表3 社会融合与住房产权类型的联立方程模型

2. 社会融合对流动人口居住在正规社区概率的影响

方程组(2)的估计结果如表4所示,更好的社会融合会提高流动人口居住在正规社区的概率,假说2得以验证。流动人口与本地人相处越融洽,定居意愿越强烈,对城市的认同感和归属感越强,促使流动人口更愿意入住正规社区(林李月和朱宇,2008);同时,经济收入与本地居民相近的流动人口,对居住品质有更高的追求,倾向选择公共服务配套(如教育、医疗、商业、交通、治安环境等)相对完善的正规社区(朱祥波等,2015)。

此外,我们还分析了控制变量对社区类型的影响。从表4可以发现,教育水平越高、收入水平越高、消费率越高、户籍地在东部或者非农业户口,属于随同流动,拥有城镇职工养老保险,经商者和生活服务人员,倾向于居住在正规社区。这些发现也与已有研究的结论大体一致,其原因解释与对住房产权类型的影响类似。一般来说,较高学历、较高收入和消费率的流动人口,有更强烈的意愿和更好的经济基础入住正规社区(朱祥波等,2015)。同时,非农业户口和户籍地在东部地区的流动人口对住房条件要求更高,有更高的收入和个人储蓄,并可能得到家庭的资助改善住房,因此也更倾向于入住正规社区(蒋耒文等,2005)。此外,随同流动的流动人口对城市的认同度更高,留城意愿更强,更愿意改善居住条件而入住正规社区(朱宇和林李月,2011)。而拥有城镇职工养老保险的流动人口有一定的生活保障,且经济收入水平相对无养老保险的更高,更愿意也有能力入住正规社区。同理,经商者由于具有较强的经济实力,更愿意且有能力入住正规社区。至于生活服务人员也倾向于选择正规社区,其原因可能是相比老一辈的弱消费倾向,新生代流动人口的消费价值观更为超前,更注重享受;另一方面,也可能是他们的福利待遇较以前有所提高,有意愿和能力改善其居住状况(陈惠雄,2013)。相反,自营劳动者、短期工作合同、个体户、在私营企业工作或者工作地点在城乡结合部、县城乡镇、农村的流动人口倾向于选择非正规社区,主要与其收入水平有限和就业稳定性差有关。

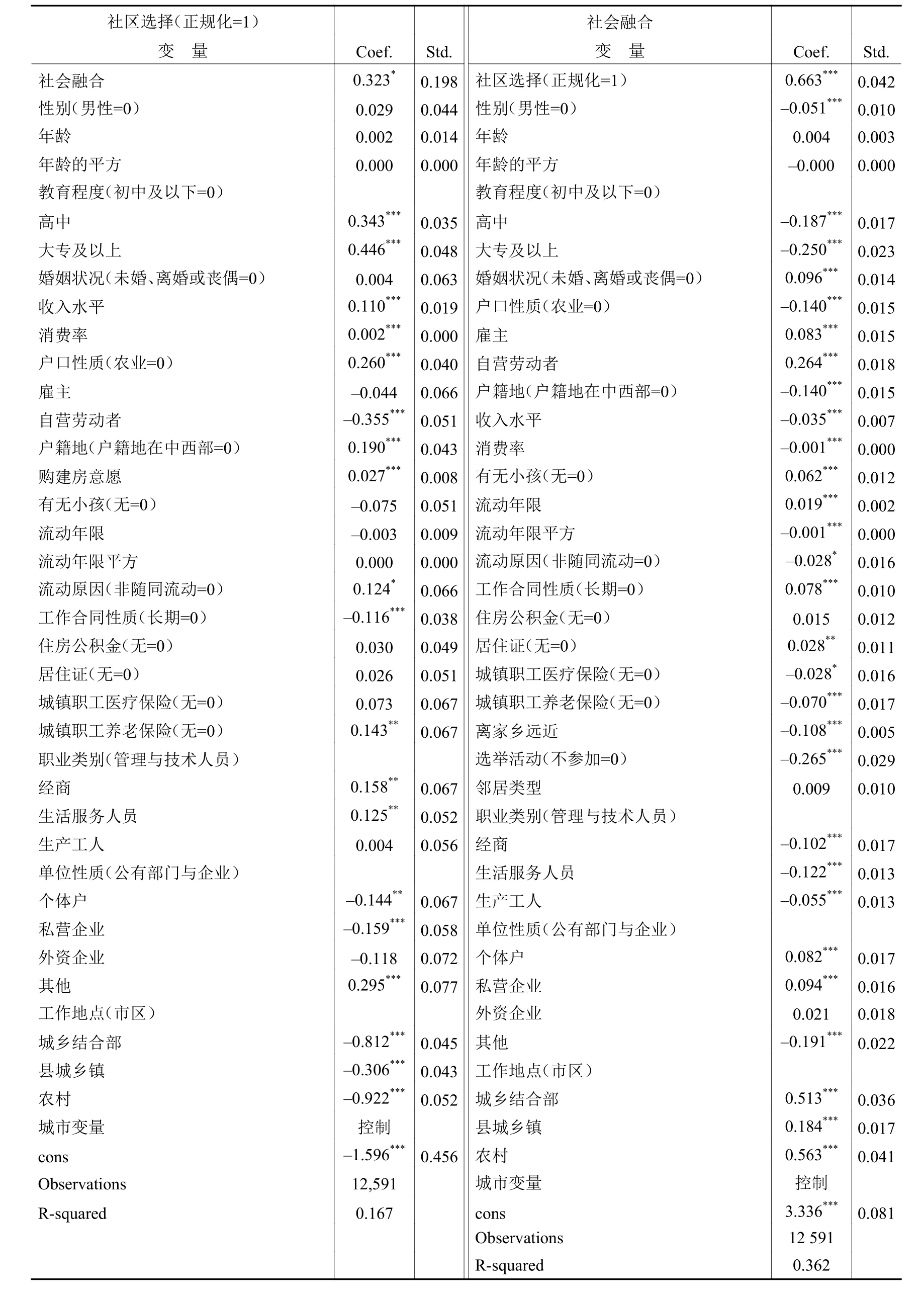

3. 社会融合对流动人口住房消费的影响

方程组(3)的估计结果如表5所示,更好的社会融合会增加流动人口的住房消费水平,表现在租客群体的住房租金的提高,假说3得以验证。一方面,流动人口的社会融合度高,对城市的认同感和归属感高,并不把现居住地看作临时的“安身之所”,不持过客心理而有强烈的定居意愿,促使他们更愿意在住房上消费(Zhu,2007);另一方面,经济收入与本地居民相近的流动人口,对居住条件有更高要求,有能力进行住房消费。

从表5中我们还发现,受教育程度越高、收入水平越高、消费率越高、已婚、属于随同流动、流动年限越长、非农户口、户籍地在东部地区、拥有住房公积金和居住证、雇主、经商、个体户和自营劳动者,其住房消费水平更高。总体看来,较高学历和收入以及已婚的流动人口具备较强的住房消费意愿和支付能力,会有更高的住房消费(董昕和张翼,2012)。而随同流动和流动年限越长,流动人口的稳定性越强,在流入地的居住消费支付能力和意愿也较强,居住消费支出也越高。同理,受到更高收入、个人储蓄和对住房条件要求更高的影响,非农业户口和户籍地在东部地区的流动人口住房消费支出也更高(蒋耒文等,2005)。有住房公积金和居住证的流动人口住房消费支出更高,原因在于这种住房资金供给和良好的制度给了居民日益显性化的可消费预期(陈惠雄,2013)。一般来说,职业是决定就业人员劳动收入,继而影响居民收入差距的重要变量(Zhang,2011)。雇主与自营劳动者、经商、个体户等流动人口支付的住房租金较高,则与其高收入水平和追求高质量居住环境有关。相反,年龄与住房租金消费呈现非线性关系,随着年龄的增长,在流入地的居住消费支出先增后减,其原因可能是年龄大的流动人口消费大多趋于保守,与家乡联系更密切,回乡意愿更强等(陈惠雄,2013)。比较而言,有小孩的流动人

口,其住房消费水平较低,主要是在收入、储蓄水平既定的情况下,家庭教育支出等非住房消费支出增加,会相应缩减住房消费;而且对教育支出的预期,也会提高流动人口家庭的储蓄水平,可能进一步造成其住房消费减少(董昕和张翼,2012)。同样,生产工人、工作地点在城乡结合部、县城乡镇和农村的流动人口,其住房消费水平也较低,其原因在于此类特征的人群收入条件有限,就业稳定性差,不具备较强的住房消费支付意愿和支付能力。

表4 社会融合与社区类型的联立方程模型

表5 社会融合与住房消费的联立方程模型

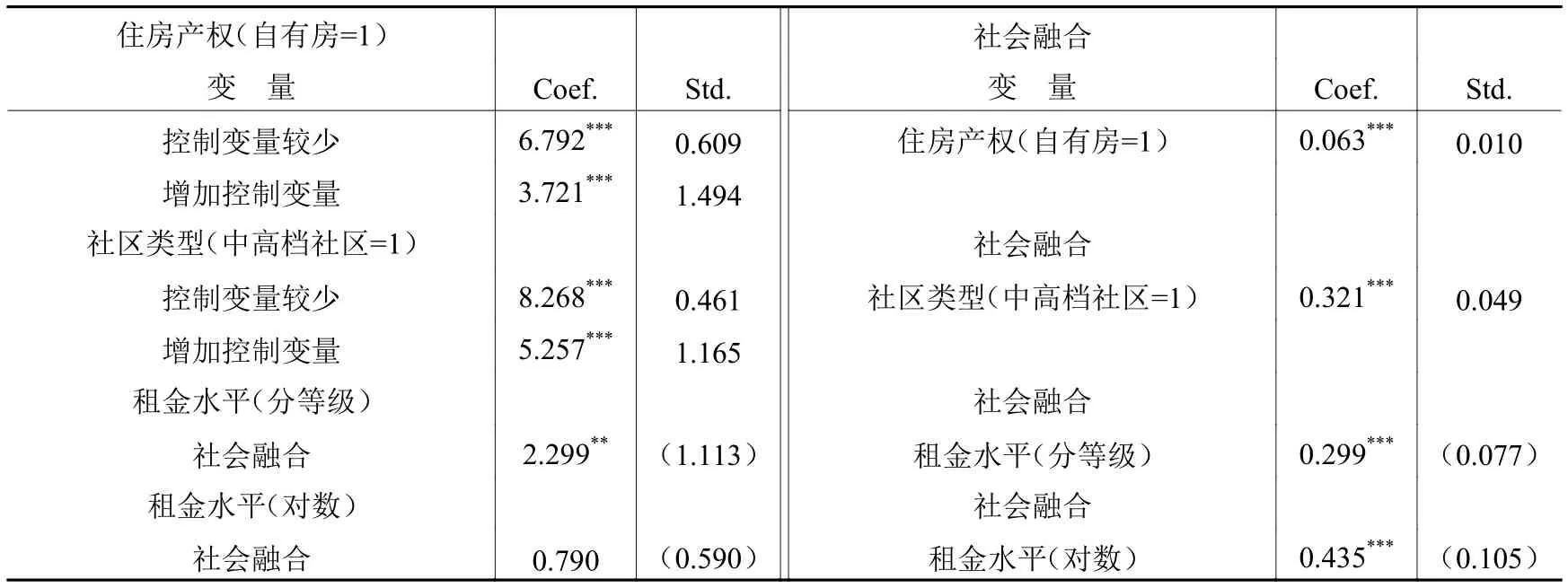

五、稳健性检验

为检验结论的稳健性,参照周皓(2012)的研究,进一步运用因子分析法重新构建社会融合指标(包括经济融合、社会接纳、文化融入、身份认同四个维度)①由于篇幅所限,因子分析法的构建过程及结果未给出,感兴趣的读者可向作者索取。,重复上述实证步骤。考虑到模型的稳健性,在引入控制变量时,先引入个人和家庭特征、流动特征,再引入制度特征、就业与职业特征等。稳健性检验结果见表6和表7。从表6中可看出,住房产权、社区类型、住房租金水平与社会融合之间均存在显著的内生性关联,与采用加权法衡量社会融合指标的内生性检验结论基本一致。如表7所示,采用因子分析法构建的社会融合指标与流动人口的居住选择的联立方程结果也与前文一致。

表6 内生性检验结果

表7 社会融合与居住选择的联立方程模型②由于篇幅有限,只报告了核心解释变量与被解释变量的相关系数和标准差。

综上,可看出控制模型内生性之后的联立方程模型是合适的,且上述检验结果均不存在实质性变化,表明结论稳健。

六、结论与建议

外来流动人口与本地人口的社会融合是构建城市和谐社会的根基。流动人口的住房与社区选择不仅关系切身福利,也体现了城市社会融合的程度。基于2014年中国流动人口动态监测数据,本文采用克服内生性偏误的联立方程模型,实证分析了社会融合对流动人口居住选择的影响。研究发现,社会融合对流动人口的居住选择的影响显著,即更好的社会融合会增加流动人口住房自有的概率,提高流动人口居住在正规社区的概率或增加其住房消费水平。流动人口的社会融合程度越高,一方面表明流动人口有强烈的定居意愿,与当地人相处融洽,对城市的认同感和归属感高,并不把现居住地看作临时的“安身之所”。这促使流动人口更愿意投资于住房,更愿意选择公共服务配套(如教育、医疗、商业、交通、治安环境等)相对完善的正规社区(Zhu,2007)。另一方面说明流动人口的经济收入与当地居民相近,此类人群对居住条件有更高的要求,并有能力进行住房消费(林李月和朱宇,2008)。

本文的研究结果可为改善流动人口的社会融合、优化居住资源的空间配置以及引导流动人口合理的居住选择等相关公共政策制定提供理论依据。一方面,社会融合是影响流动人口居住选择的重要因素,故要优化流动人口居住资源就需采取措施提高其社会融合。如开展流动人口社会融合试点,以社区为平台加强流动人口与城市居民的互动交流,增进与本地居民的融合;对流动人口进行人力资本开发,提高其经济地位和城市适应能力;加快制度融合和政策发展,保障流动人口的基本权利,使其能真正融入城市。另一方面,需要设置针对流动人口进城购房或租房、入住正规社区的补贴优惠政策。如根据流动人口的住房消费能力和消费偏好选择适合的社会房东补贴、租房券或者购房补贴。具体而言,对于偏好租住正规社区的流动人口,可根据房屋租赁合同给予正规社区的房东现金补贴或者给予租户与补贴资金等价的租房券;对于能够支付首付款且偏好购房的流动人口,可发放购房补贴或贷款利息补贴等方式扶持其购买正规社区的住宅或持有共有产权房,支持其合理的住房消费。

[1]蔡昉. 以农民工市民化推进城镇化[J]. 经济研究,2013,(3).

[2]任远,邬民乐. 城市流动人口的社会融合:文献述评[J]. 人口研究,2006,(3).

[3]杨菊华. 从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J]. 人口研究,2009,(1).

[4]周皓. 流动人口社会融合的测量及理论思考[J]. 人口研究,2012,(3).

[5]悦中山,李卫东,李艳. 农民工的社会融合与社会管理——政府、市场和社会三部门视角下的研究[J]. 公共管理学报,2012,(4).

[6]任远,陈丹,徐杨. 重构“土客”关系:流动人口的社会融合与发展性社会政策[J]. 复旦学报(社会科学版),2016,(2).

[7]杨菊华. 中国流动人口的社会融入研究[J]. 中国社会科学,2015,(2).

[8]任远,乔楠. 城市流动人口社会融合的过程、测量及影响因素[J]. 人口研究,2010,(2).

[9]吴维平,王汉生. 寄居大都市:京沪两地流动人口住房现状分析[J]. 社会学研究,2002,(3).

[10]蒋耒文,庞丽华,张志明. 中国城镇流动人口的住房状况研究[J]. 人口研究,2005,(4).

[11]林李月,朱宇. 两栖状态下流动人口的居住状态及其制约因素——以福建省为例[J]. 人口研究,2008,(3).

[12]李超,倪鹏飞,万海远. 中国住房需求持续高涨之谜:基于人口结构视角[J]. 经济研究,2015,(5).

[13]陈杰,郝前进. 快速城市化进程中的居住隔离——来自上海的实证研究[J]. 学术月刊,2014,(5).

[14]王春光. 农村流动人口的“半城市化”问题研究[J]. 社会学研究,2006,(5).

[15]郑思齐,廖俊平,任荣荣,等. 农民工住房政策与经济增长[J]. 经济研究,2011,(2).

[16]冯华,司光禄. 商品属性视角下的现代服务业发展——基于商品属性分割与组合理论的分析[J]. 中国工业经济,2007,(11).

[17]杨赞,张欢,赵丽清. 中国住房的双重属性:消费和投资的视角[J]. 经济研究,2014,(s1).

[18]梁波,王海英. 城市融入:外来农民工的市民化——对已有研究的综述[J]. 人口与发展,2010,(4).

[19]刘婷婷,李含伟,高凯. 家庭随迁流动人口住房选择及其影响因素分析——以上海市为例[J]. 南方人口,2014,(3).

[20]石智雷,朱明宝. 农民工的就业稳定性与社会融合分析[J]. 中南财经政法大学学报,2014,(3).

[21]董昕,周卫华. 住房市场与农民工住房选择的区域差异[J]. 经济地理,2014,(12).

[22]陈强. 高级计量经济学及Stata应用[M]. 2版. 北京:高等教育出版社,2014.

[23]朱祥波,谭术魁,王斯亮,等. 城市流动人口的住房选择:事实与解释[J]. 南方人口,2015,(3).

[24]朱宇,林李月. 流动人口的流迁模式与社会保护:从“城市融入”到“社会融入”[J]. 地理科学,2011,(3).

[25]陈惠雄. 生命成本、异质收入与一种新消费者行为理论的构建[J]. 中国工业经济,2013,(11).

[26]董昕,张翼. 农民工住房消费的影响因素分析[J]. 中国农村经济,2012,(10).

[27]Bradley D,Green R K,Surette B J. The impacts of remittances,residency status and financial attachment on housing tenure for Mexican-Heritage Americans:Inferences from a new survey[J]. Real Estate Economics,2007,35(4):451-478.

[28]Buller H,Hoggart K. The social integration of British home owners into French rural communities[J]. Journal of Rural Studies,1994,10(2):197-210.

[29]Chen Y,Wang J F. Social integration of new-generation migrants in Shanghai China[J]. Habitat International,2015,49:419-425.

[30]Clark W A V,Onaka J L. An empirical test of a joint model of residential mobility and housing choice[J].Environment & Planning A,1985,17(7):915-930.

[31]Fu Y M,Tse D K,Zhou N. Housing choice behavior of urban workers in China’s transition to a housing market[J]. Journal of Urban Economics,2000,47(1):61-87.

[32]Gan X L,Zuo J,Chang R D,et al. Exploring the determinants of migrant workers’ housing tenure choice towards public rental housing:A case study in Chongqing,China[J]. Habitat International,2016,58:118-126.

[33]Heckman J J. Detecting discrimination[J]. Journal of Economic Perspectives,1998,12(2):101-116.

[34]Herrero J,Fuente A,Gracia E. Covariates of subjective well-being among Latin American immigrants in Spain:The role of social integration in the community[J]. Journal of Community Psychology,2011,39(7):761-775.

[35]Howarth C. So,you’re from Brixton? The struggle for recognition and esteem in a stigmatized community[J].Ethnicities,2002,2(2):237-260.

[36]Hyra D. Greasing the wheels of social integration:Housing and beyond in mixed-income,mixed-race neighborhoods[J]. Housing Policy Debate,2015,25(4):785-788.

[37]Jiang L W. Living conditions of the floating population in Urban China[J]. Housing Studies,2006,21(5):719-744.

[38]Kearns A,Whitley E. Getting there? The effects of functional factors,time and place on the social integration of migrants[J]. Journal of Ethnic & Migration Studies,2015,41(13):2105-2129.

[39]Lancaster K J. A new approach to consumer theory[J]. Journal of Political Economy,1966,74(2):132-157.

[40]Maddala G S. Limited-dependent and qualitative variables in econometrics[M]. Cambridge England Cambridge University Press,1983.

[41]Musterd S,Deurloo R. Unstable immigrant concentrations in amsterdam:Spatial segregation and integration of newcomers[J]. Housing Studies,2002,17(3):487-503.

[42]Nelson J M. Sojourners versus new urbanites:Causes and consequences of temporary versus permanent cityward migration in developing countries[J]. Economic Development and Cultural Change,1976,24(4):721-757.

[43]Painter G,Gabriel S,Myers D. Race,immigrant status,and housing tenure choice[J]. Journal of Urban Economics,2001,49(1):150-167.

[44]Park R E. Human migration and the marginal man[J]. American Journal of Sociology,1928,33(6):881-893.

[45]Ratchford B T. The new economic theory of consumer behavior:An interpretive essay[J]. Journal of Consumer Research,1975,2(2):65-75.

[46]Rojas V,Iii L B,Sunil T S. US retirement migration to mexico:Understanding issues of adaptation,networking,and social integration[J]. Journal of International Migration and Integration,2014,15(2):257-273.

[47]Rosen S. Hedonic prices and implicit markets:Product differentiation in pure competition[J]. Journal of Political Economy,1974,82(1):34-55.

[48]Seifert W. Occupational and economic mobility and social integration of mediterranean migrants in Germany[J]. European Journal of Population,1997,13(1):1-16.

[49]Tu Y,Li P,Qiu L. Housing search and housing choice in urban China[J]. Urban Studies,2016.

[50]Wang F,Zuo X. Inside China’s cities:Institutional barriers and opportunities for urban migrants[J]. American Economic Review,1999,89(2):276-280.

[51]Wang Z,Zhang F Z,Wu F L. Intergroup neighbouring in urban China:Implications for the social integration of migrants[J]. Urban Studies,2016,53(4):651-668.

[52]Zhang Q. The impact of occupational characteristics on income differences among urban employees in China[J]. Social Sciences in China,2011,32(3):145-160.

[53]Zhu Y. China’s floating population and their settlement intention in the cities:Beyond the Hukou reform[J].Habitat International,2007,31(1):65-76.

How Does Social Integration Affect the Residential Choice of Floating Population?Based on the Monitoring Data of Floating Population in China in2014

Zou Jing1, Chen Jie1, Wang Hongwei1,2

( 1. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China; 2. Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai 201620, China )

The social integration between the floating population and the local residents is the foundation of constructing a harmonious urban society.The housing and community choices of floating population are affecting not only their welfare, but also social integration. Based on the dynamic monitoring data of floating population in China in 2014, this paper constructs a multidimension index of social integration and analyzes the influence of social integration on the residential choice of floating population by using simultaneous equation model to overcome the endogeneity bias.The results show that the influence of social integration on the residential choice of floating population is significant. To be exact, better social integration of the floating population increases the probability of their home ownership, or living in formal communities, or improves the level of their housing consumption. This paper provides a basis for the improvement of the social integration of floating population, the spatial allocation optimization of living resources, and the guidance of rational residential choice of floating population.

social integration;residential choice;floating population;urbanization of migrant workers;simultaneous equation model

F08,C922

A

1009-0150(2017)05-0064-16

(责任编辑:喜 雯)

10.16538/j.cnki.jsufe.2017.05.006

2017-03-03

国家自然科学基金委与英国经济和社会研究理事会联合资助项目“中国城市发展的金融化趋势及金融风险”(7161101095);国家自然科学基金面上项目“中国城市住房供应模式变迁对居民居住选择行为的影响及经济社会效应”(71573166);国家自然科学基金面上项目“快速城市化进程与住房公共政策:交互性与协调性发展研究”(71173045);上海财经大学研究生创新基金资助项目“城市化进程中居民住房选择行为的非理性机制分析与实证研究”(CXJJ-2017-404)。

邹 静(1986-),女,四川广安人,上海财经大学公共经济与管理学院博士生;陈 杰(通讯作者)(1974-),男,福建仙游人,上海财经大学公共经济与管理学院教授、博士生导师;王洪卫(1968-),男,浙江富阳人,上海财经大学和上海立信会计金融学院教授、博士生导师。

①消费率=家庭月支出/家庭月收入。

①R2=1-SSR/SST, 其值可为负,因为在IV估计中SSR可比SST大。详细解释参见伍德里奇的《计量经济学导论》第15章。