中国茶产业供求失衡的再思考

——基于国内主要茶叶市场数据的分析

(1.福建农林大学经济学院,福建 福州 350002;2.福建农林大学管理学院,福建 福州 350002)

中国茶产业供求失衡的再思考

——基于国内主要茶叶市场数据的分析

管 曦1,杨江帆1,谢向英2,林 畅1

(1.福建农林大学经济学院,福建 福州 350002;2.福建农林大学管理学院,福建 福州 350002)

利用中国主要茶叶交易市场的年度数据,拟合出中国茶叶消费需求的年度变化,在此基础上结合中国历年的茶叶产量、茶叶出口量等,对2013年以来中国茶产业的供求缺口进行了分析。结论显示,中国茶产业的快速扩张,导致茶叶供过于求的趋势不断加剧,供求缺口持续扩大,2016年国内茶叶市场供求缺口达到42.19万吨,占该年国内茶叶市场供给量的20%。因此,从供给和需求两个层面提出相对应的政策,从供给侧结构性改革来看,主要的政策建议包括建立具有约束性的全国茶产业中长期发展规划、建立茶产业供求失衡预警机制、大力发展茶叶深加工和淘汰落后产能;从需求端来看,主要的政策建议是借“一带一路”推动中国茶叶出口和大力培育新的茶叶消费群体。

茶产业;供求失衡;数据分析;政策建议

中国是世界上主要的茶叶生产国和消费国,在茶叶产量、茶园面积、茶叶消费量、茶叶消费者数量等指标上都位居世界第一。2016年中国茶叶产量继续增加,全年茶叶产量达到241万吨,较2015年增加7.4%[1],在茶园面积和茶叶产量快速扩张的大背景下,陈宗懋认为中国茶叶消费需求小于供给,二者之间约有34~39万t的差额,中国茶叶产量的进一步增加,将对茶叶市场形成巨大冲击[2]。中国茶产业的供求是否已经失衡?茶叶供求缺口是否不断扩大?这些都有待于系统科学的分析。

本文从中国主要茶叶市场的交易情况入手,以此来拟合中国茶叶消费的年度变化情况,再结合中国茶叶历年的茶叶出口和茶叶产量,从数量的视角对中国茶产业的供求失衡做出科学判断,并提出针对性的政策建议。

1 相关概念界定和文献综述

从已有的相关文献来看,大部分对中国茶产业供求分析的文献主要强调茶产业的产能过剩。所谓产能过剩,在宏观上是指由于受到社会总需求的限制,经济活动没有达到正常限度的产出水平,从而使资源未得到充分利用而出现的生产能力闲置;在微观上则是指实际产出低于生产能力达到一定程度时而形成生产能力过剩;在行业层面上,产能过剩是指在一定时期内,某行业的实际产出在一定程度上低于该行业的生产能力[3]。基于以上的定义可以看出,中国茶产业目前出现的问题并不是作为供给方的茶叶企业、农户等生产能力没有充分发挥,需要讨论进一步发挥其生产潜力扩大产能的问题。而是现有的茶叶供给与茶叶消费需求之间是否匹配,茶叶的供求如何实现均衡发展的问题。因此,中国茶产业的主要问题在于供求失衡问题。这就需要同时从茶产业的供给和需求两个视角来展开分析。从经济学供求的维度来看,当一个产品的供给大于需求的时候,会导致产品滞销和价格回落;反之当一个产品的供给小于需求的时候,会导致产品畅销和价格上涨。

近年来我国茶园规模化扩张和茶叶产量持续增加,越来越多的学者从不同的视角对中国茶产业的供求问题展开了分析。江用文等人曾经预测中国茶产业发展规模将在2020年达到220万t,而中国茶产业发展的现实是2016年中国茶叶产量已经达到241万t,提前5年就达到了既定规模[4];鲁成银认为中国茶产业盲目的规模化扩张一定程度上会导致中国茶产业的产量过剩[5];陈星等人提出对中国茶叶产能过剩的判断[6];李含琳等人认为中国茶叶存在严重过剩现象,将会直接影响农民增加收入[7];聂樟清等、赖作莲等、顾公新等则从供给侧结构性改革的角度分析了江西、陕西和安徽在茶产业步入新常态下可能面临的产销失衡问题[8-10]。通过以上文献可以看出,对于中国茶产业供求的分析,大多数的文献主要是从茶叶产量的角度来分析,即茶叶产量的快速增加可能会导致供求失衡。但是正如对供求失衡这一概念的界定所描述的那样,茶产业的发展必须同时考虑到茶叶的供给和需求,对二者之间可能存在的供求缺口进行判断。一般来说,供求失衡既包括数量上的失衡,即供给和需求数量不相等造成的失衡,也包括结构上的失衡,即供给与需求虽然总量基本相等,但是供给却不完全符合需求,无效供给导致过剩和有效需求无法满足并存的现象。本文主要是考虑中国茶产业供求的数量失衡问题,拟利用国内茶叶主要交易市场的数据,以此来拟合中国茶叶需求的情况,在此基础上对中国茶产业的供求问题做出科学合理的分析。

2 数据来源和分析框架

虽然中国茶产业发展很快,但在相关的数据统计收集和数据库建设方面仍较为滞后。各个产茶区茶叶生产成本收益的数据资料,在2007年以后就不再通过全国层面统筹收集。而全国城镇居民不同收入阶层茶叶消费量情况的数据,在2013年以后也不再更新,这使得利用统计年鉴相关数据对中国茶叶消费或者需求情况进行分析较难展开。受制于数据的缺乏,现有关于茶叶消费需求的研究主要以某个地区或城市样本为主展开分析,导致其无论是样本的数量还是代表性都有待提升。从中国茶叶消费者购买茶叶的消费渠道来看,茶叶市场仍然在其中发挥重要作用。2016年的《中国商品交易市场统计年鉴》显示,2015年中国共有26个年度茶叶交易额超过亿元的茶叶市场,全年合计交易额达到269亿,占2015年中国茶叶销售值1519.2亿元的17.7%,这些茶叶产地和销地的市场,在茶叶批发、零售环节都发挥重要作用。因此,在无法获取全国层面的茶叶消费需求相关数据的前提下,本文主要使用全国3个主要茶叶市场的年度交易数据作为中国茶叶消费需求量的替代变量,通过考察茶叶交易市场年度交易量的变化情况,以得到中国茶叶整体消费需求年度变化情况,并结合历年中国茶叶的产量和出口情况,来计算中国茶产业的供求缺口。

需要说明的是,当前中国茶产业的销售途径包括茶叶市场、网络交易平台、茶叶专卖店、茶叶合作社和茶农直销等多种渠道,茶叶市场虽然长期以来都是消费者获取茶叶的重要渠道,但是只是众多渠道之中的一种。由于中国茶叶消费市场的高度分散化和原子化特征,基本上无法获取不同渠道购买茶叶数量的相关数据。因此,本文以3大茶叶市场的交易数据变化来反映茶叶消费需求的变化,仍然有其合理性。

在茶叶市场的选择上,本文主要选择福建安溪茶都的“安溪铁观音价格指数”、浙江新昌中国茶市的“新昌大佛龙井茶价格指数”和浙江松阳浙南茶叶市场的“松阳绿茶价格指数”。之所以选择这3个茶叶市场,一是基于数据的可得性,这3个茶叶市场的年度、月度茶叶交易额和交易量都能在中国茶叶流通协会网站(http://www.ctma.com.cn/)查询得到,且3个市场的价格指数均由中国茶叶流通协会与各个茶叶市场共同合作编制而成,其数据的可信度和可得性都为本研究的展开奠定了基础;二是基于3个市场的代表性,从3个茶叶市场年度交易量占中国茶叶国内年度供给总量的比重来看,2015年中国茶叶国内茶叶供给量195.26万t,3个茶叶市场的销售量为11.20万t,约占国内茶叶交易总量的5.73%。在具体起止年份的选择上,考虑到数据的可得性和茶产业供求失衡主要出现于近几年,本报告选择从2012年开始的4年汇总数据加以分析,即假设2012年中国茶产业并不存在供求失衡,当年国内茶叶的供求恰好相等。

在具体的分析框架上,本文以3个茶叶市场年度茶叶交易总量的变化来反映中国茶叶年度消费需求的变化。由于假定基期2012年不存在供求失衡,2012年中国茶叶国内供给量等于国内茶叶消费需求。随后中国茶叶消费需求的变化按照3大茶叶市场交易额的年度变化发生变化,中国茶叶国内供给量为每一年度茶叶产量与茶叶出口量的差值,从而可以分别得到每一年中国茶产业国内市场的茶叶供给量和消费需求量。

3 数据分析

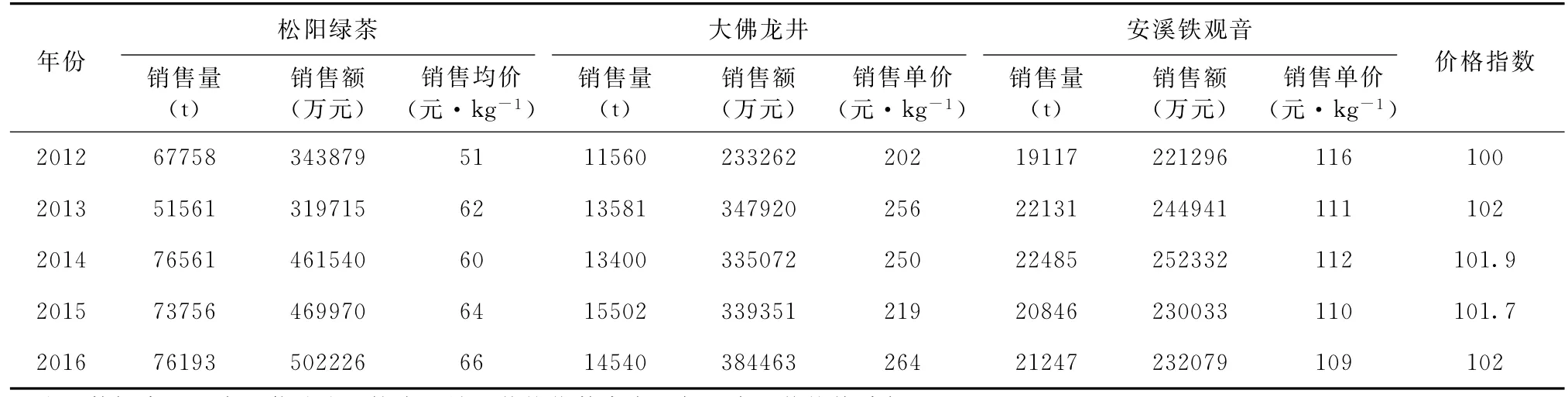

根据以上的分析思路汇总数据,最终得到表1。整体来看,2012~2016年间,3大主要茶叶市场的交易量和交易额都出现一定程度的波动,但是基本上呈现出量价齐升的趋势。与2012年相比,2016年3大茶叶市场的销售量分别增加12%(松阳绿茶)、26%(大佛龙井)和11%(安溪铁观音),茶叶销售额相应的变化为46%(松阳绿茶)、65%(大佛龙井)和5%(安溪铁观音),销售单价的变化为29%(松阳绿茶)、31%(大佛龙井)和-6%(安溪铁观音)。从3个独立茶叶市场的变化趋势来看,市场上的茶叶交易量基本已经饱和,如松阳绿茶市场和安溪铁观音市场的2016年茶叶交易量低于2014年,大佛龙井市场茶叶交易量也出现2016年低于2015年的情况;另一方面,从茶叶交易额来看,松阳绿茶市场和大佛龙井市场的茶叶交易额保持稳步增长的趋势,而安溪铁观音市场自2014年开始逐年下降。值得关注的是,茶叶交易额的增长速度基本都快于茶叶交易量,这从一定程度上说明中国的茶叶消费,在近年来发生了一定的结构性变化,即由茶叶消费数量主导向品质优先转变,消费者对茶叶的关注由数量向质量转变。一方面,中国茶叶消费者的数量在不断增加,2006~2011年间,中国城乡的茶叶消费者数量共增加0.4亿,从3.88亿增加到4.28亿[11],新增茶叶消费者必然会带动茶叶交易量整体增加;另一方面,对于原先已经具有饮茶行为的3.88亿茶叶消费者来说,其人均每年3.07 kg的茶叶消费量已经与土耳其、英国等国家基本相同[12],进一步增长的空间基本饱和。随着消费者收入水平不断提升和茶叶消费量的逐步饱和,人们会选择品质更优的茶叶替代当前的茶叶,出现茶叶消费量增速低于茶叶消费额增速的情况。这与管曦的研究结论基本一致,即茶叶消费额与收入具有明显的正相关,而茶叶的消费量与收入没有显著的相关性[13]。此外,茶叶价格指数的上升(由于物价上涨导致的茶叶价格上升)也是茶叶消费额变化快于消费量变化的原因。

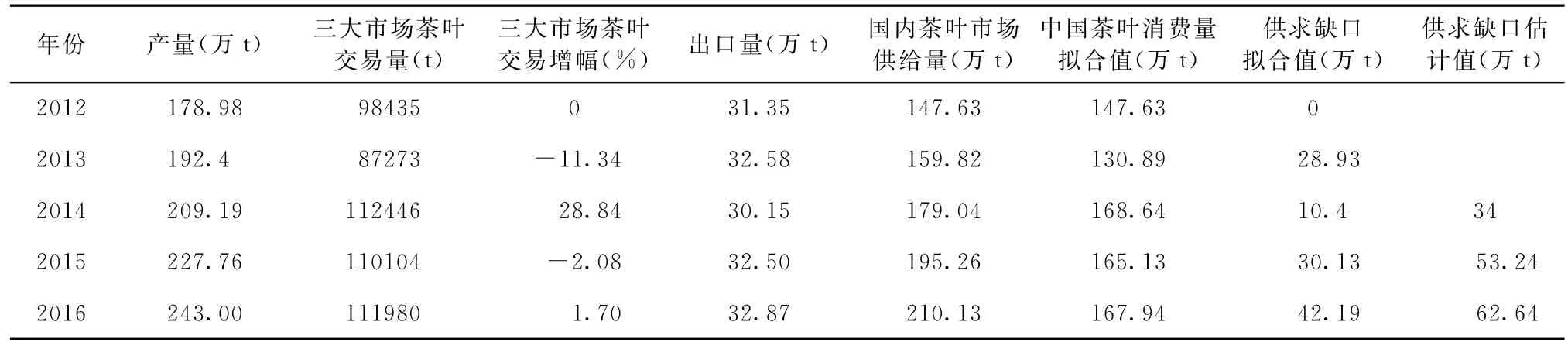

我国茶产业供求失衡的问题,需要同时考虑到茶叶的供给和需求,进而测算二者间的缺口。从表2可以看出,第2列产量主要用来说明中国2012年来的茶叶产量,第3列是3大主要茶叶市场(安溪茶都、新昌中国茶市、松阳浙南茶叶市场)2012年以来茶叶交易总量情况,第4列是不同年份3大主要茶叶市场交易总量年度变化情况,第5列是中国历年茶叶出口的情况,第6列是历年中国茶叶产量除去出口量后的国内市场茶叶供给量,第7列是假设3大茶叶市场茶叶交易总量情况的变化与中国茶叶消费需求整体变化趋势一致情况下中国茶叶年度消费量,最后两列列出的是各年可能存在的供求失衡缺口的具体值。其中拟合值是基于2012年中国茶产业不存在国内供求失衡的前提所拟合的供求缺口,而估计值是基于陈宗懋提出的国内茶叶供求缺口为34万t所计算出的供求缺口[2]。

表1 中国3大茶叶市场茶叶交易概况Table 1 General status on trade in 3 major tea markets in China

表2 中国茶产业的供求失衡的分析Table 2 Imbalance of supply and demand on tea market in China

由表2可以看出,假设2012年中国茶产业没有供求失衡,随着中国茶叶产量的快速增加,2013~2016年中国茶叶国内市场的供给量和国内茶叶消费需求之间的缺口分别为28.93万t、10.4万t、30.13万t和42.19万t,茶叶供过于求的趋势越加明显,供求缺口分别占到相应年份国内茶叶市场供给量的18%、6%、15%和20%。无论是从供求缺口的绝对数值还是相对比例来看,中国茶产业供过于求的失衡状况都在不断加剧。如果以陈宗懋的观点,即2014年国内茶叶过剩在34~39万t,2016年中国茶叶供求缺口更是达到62.64万t,占当年茶叶国内市场供给量的30%。

当然对于供求失衡的分析需要考虑到不同茶类的特点,如黑茶和白茶等能够储存较长时间,这会使得上述国内市场历年供给的一部分茶叶退出市场,一定程度上减少上述的茶叶供求缺口,但并不能完全改变中国茶产业国内市场供求高度扭曲失衡的现状。

4 讨论

本文通过中国3大主要茶叶市场年度交易数据,结合中国茶叶产量和出口的年度变化,拟合了2013~2016年中国茶产业国内供求失衡情况。结论显示,随着近年来中国茶产业快速规模化扩张,国内茶叶市场供给层面的快速增加与需求层面的缓慢增长不相适应,中国国内茶叶市场的供给已明显多于需求,且这种供求失衡的趋势无论是相对比例(供求缺口占茶叶国内供给量的比例)还是绝对数值(年度供求缺口量)都在不断加剧,2016年中国茶产业国内市场的供求缺口达到42.19万t,占该年国内茶叶市场供给量的20%。因此,中国茶产业的健康、有序和可持续发展,必须加快茶产业发展模式的转型,调整茶产业政策势在必行。

从供给侧结构性改革的视角来看,中国茶产业相关主管部门应该要根据中国茶产业当前发展情况,系统考虑中国茶产业整体发展走向,制定全国层面的茶产业中长期发展规划,并通过设置一些约束性的关键性指标,引导各茶区转变茶产业发展模式,如对各个茶区的茶园面积做出总量限制,但鼓励各茶区内部新老茶园、常规茶园和有机无公害茶园之间进行结构性调整,从总量上控制中国茶园规模增长;建立茶产业供求失衡预警机制,通过对各年度的茶叶供求进行追踪分析,及时发出供求失衡的预警信号,引导全国茶产业的生产和经营;鼓励规模企业加快茶叶深加工,为茶叶市场供给丰富多样的茶叶产品,提高茶叶供给结构对需求变化的适应性和灵活性,满足广大人民群众的需要;淘汰落后产能,通过确立茶产业生产加工准入制设置进入茶产业的相应门槛,以淘汰不符合市场需求的落后产能。当然,整体规划的设计制定不能强调过度的行政干预,应该由产业链的各个市场主体依据市场自我调节生产经营行为。

从需求层面来看,基于中国茶叶供求失衡的现状,一是要积极开发国际茶叶市场,在国家“一带一路”建设的大背景下,中国茶叶要积极走向世界,进一步挖掘“一带一路”沿线国家茶叶出口市场潜力,扩大中国的茶叶出口;二是要对国内茶叶市场需求特点进一步明晰,要充分考虑到茶叶消费需求的阶段性特征及不同阶段消费行为的差异及其影响因素,采取差异性的营销手段来拓展茶叶消费。由于中国饮茶者的人均茶叶消费量已经达到近3 kg,进一步增长的空间有限,因此后续茶叶市场的拓展主要应该以吸引更多没有饮茶习惯的消费者开始饮茶,即培养这些新的茶叶消费群体为主,通过茶叶消费需求的不断增加来逐步缓解中国茶叶供求失衡的现状。

[1]国家统计局.中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2017-02-28)[2017-04-20]http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201702/t20170228_1467424.html.

[2]陈宗懋.科技创新和我国茶产业发展[C].2015中国茶叶大会年会论文集,2015:6-13.

[3]窦彬,汤国生.钢铁行业投资过度、产能过剩原因及对策[M].北京:经济科学出版社,2009:162-189.

[4]江用文,陈霄雄,朱建淼,等.中国茶产业2020年发展规模分析[J].茶叶科学,2011,31(3):273:282.

[5]鲁成银.中国茶产业升级发展路径探讨中国茶叶[J].中国茶叶,2013,35(11):4-6.

[6]陈星,赵沙鸥,吴咏芳,等.茶叶产能过剩预警及对策分析农业考古[J].农业考古,2015,(4):188-192.

[7]李含琳,李楠.当前中国三大领域的产能过剩及其化解策略[J].社科纵横,2017,(1):38-45.

[8]顾公新,朱飞鸣,刘长洁.浅谈安徽茶产业供给侧结构性改革发展思路及对策[J].茶业通报,2017,(1):9-11.

[9]赖作莲,李娟娟.陕西茶产业供给侧结构性改革的契机与对策[J].开发研究,2017,(2):63-67.

[10]聂樟清,张莉娜,马承和,等.经济新常态下江西茶产业需化解四大矛盾[J].农业考古,2016,(2):249-252.

[11]管曦,杨江帆.中国城乡居民茶叶消费对比研究[J].茶叶科学,2015,35(4):397-403.

[12]管曦.我国茶叶消费相关数据的讨论-基于消费者层面的分析[J].中国茶叶,2015,37(10):11-12.

[13]管曦,杨江帆.对中国茶叶消费现状的分析和建议[J].茶叶,2014,40(2):18-22.

Over-supply of Tea in China——A Marketing Analysis

GUAN Xi1,YANY Jiang-fan1,XIE Xiang-ying2,LIN Chang1

(1.College of Economic,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002,China;2.College of Management,Fujian Agriculture and Forestry University,Fuzhou,Fujian 350002,China)

The year-to-year tea consumptions in China as shown on the annual reports of the major tea markets in the country were compiled for the analysis.It was found that an increasing gap existed between the supply and demand on the market since 2013.The over-supply continued to climb and reached 421,900 tons in 2016,which accounted for 20%of the total annual domestic tea output.The increase was attributed mainly to the rapid expansion of tea planation.Indeed,from a supply-side perspective,improvement on the business structure could reduce the imbalance.However,it might necessitate policies that restrict and provide long-term development planning and strategy with early warning mechanism for the industry,as well as capital infusion and determination from the industry that foster development of innovative new products and processing technologies.Meanwhile,on the demand-side,aggressive marketing efforts to stimulate and increasing sales could also minimize or alleviate the current off balanced situation.To extend exportation via the global“Belt and Road”commerce and to expand domestic market by cultivating new consumer bases would deem appropriate or necessary.

tea industry;market supply and demand;data analysis;policy suggestion

F326.12

A

2096-0220(2017)02-0075-05

2017-03-19初稿;2017-05-11修改稿

福建省2011协同创新中心-中国乌龙茶产业协同创新中心专项(闽教科〔2015〕75号),福建省科学技术协会项目(FJKX-ZD1501)。

管曦(1978-),男,副教授,主要从事茶业经济和农业经济研究。E-mail:gxi211@163.com