桂畔海河底泥氨氮释放动力学模型

董 志 虎

(天津市市政工程设计研究院,天津 300000)

桂畔海河底泥氨氮释放动力学模型

董 志 虎

(天津市市政工程设计研究院,天津 300000)

针对桂畔海河水体中氨氮季节性变化较大的特点,在分析底泥构成的基础上,探讨底泥中氨氮的分布特性及其释放对桂畔海河水质的影响,分别考察温度、溶解氧和扰动强度在冬季期间对氨氮异常增加的影响,并以试验为基础构建底泥氨氮释放动力学模型,为后续治理桂畔海河底泥污染提供了参考依据。

氨氮,底泥,水质,动力学模型

近年来,在顺德区快速发展的同时当地河涌污染逐渐加重,监测表明,部分污染物质的含量超过劣Ⅴ类标准,其中,氨氮的存在具有鲜明的特征与代表性。从2013年到2016年,通过分析桂畔海河的水质监测资料,发现水体呈现低温时氨氮超过劣Ⅴ类水体标准[1],常温下指标又下降的特点。前期研究表明,底泥中氨氮对水体水质影响重大[2],因此,需要研究底泥中氨氮存在形态、分布规律、释放特征以及水流状态对水体水质的影响,并且构建了底泥释放氮素的动力学模型,探讨其在河道底泥中的迁移机制,为治理桂畔海河提供科学依据。

1 模型构建

对于完全混合水层,水层中单一污染物质量平衡:

(1)

其中,Vw为水体体积,m3;cw,cm分别为水体中以及混合底泥中污染物浓度,mg/m3;Q为入流流量,m3/h;ci为入流水体中污染物浓度,mg/m3;kw为水体中污染物降解速率常数,1/h;kv为污染物的挥发速率,1/h;vs为颗粒物沉降速率,m/h;Aw为水层表面积,m2;Fpw为水层中颗粒态污染物的份数;vr为底泥再悬浮速率,m/h;vd为泥水界面污染物扩散系数,m/h;Fdpw为底泥空隙水中和混合底泥中污染物浓度比率;τm为混合层的孔隙率;Fdw为水中以溶解态存在的污染物的份数;φ为表面负荷,kg/h。

表层底泥污染物质量平衡:

(2)

其中,Vm为表层底泥体积,m3;km为表层底泥中污染物降解速率常数,1/h;vb为埋藏速率,m/h;cs(0)为深泥层顶部污染物浓度,mg/m3;τs为深层底泥层的孔隙率。

表泥层与深泥层之间界面的接合通过扩散传输以及表泥层颗粒向深泥层的填埋来完成,一维对流扩散降解方程[3,4]:

其中,cs为深泥层污染物的浓度,mg/m3;Fdps为底泥空隙水中和深层底泥中污染物浓度比率;Ds为底泥空隙水中污染物扩散速率,m2/h;z为从深泥层顶部往下的深度,m;ks为深泥层污染物降解速率常数,1/h。

式(1),式(2)中速率项vs,vr和vb,可以根据ehapra和Reekhow描述的底泥颗粒稳态质量平衡式来计算:

0=vsAwsw-(vr+vb)Am(1-τs)ρρ

(3)

其中,ρρ为底泥颗粒密度,mg/m3。

2 参数估计

式(1)~式(3)中F系数项均表示比率,表示在线性的吸附机制下,污染物在固体物质和水中的分散程度。

颗粒态污染物比率:

溶解态污染物比率:

表层底泥空隙水中溶解态污染物比率:

其中,kdw为水层污染物分配系数,m3/g;kds为底泥层污染物分配系数,m3/g;sw为水层中悬浮固体浓度,g/m3。

降解速率常数kw,km和ks代表了除挥发外的所有降解机制。

上覆水与底泥的质量传输系数:

其中,z′为跨过泥水界面梯度的特征长度,m(托曼和米勒为此参数取假定值1cm)。

Ds与分子扩散系数Dm相关:

Ds=Dmτ2。

挥发速率kv通过下式来求:

其中,vv为挥发传输系数,m/年;zw为水层深度,m。

根据Whitman双膜理论计算挥发传输系数[5,6]:

其中,He为Henry系数;Kg为气膜质量传输系数,m/h;Kl为液膜质量传输系数,m/h。

在有限体积法的框架下应用四阶龙格·库塔方法、Crank-Nieholson方法以及Osher格式黎曼近似解计算模型中各跨单元边界的数值通量,进而求得方程的数值解。

假设上覆水层和底泥层是完全混合系统[7]。

式(1)初始条件:t=0时,cw=cwo是常数;

式(2)初始条件:t=0时,cm=cmo是常数;

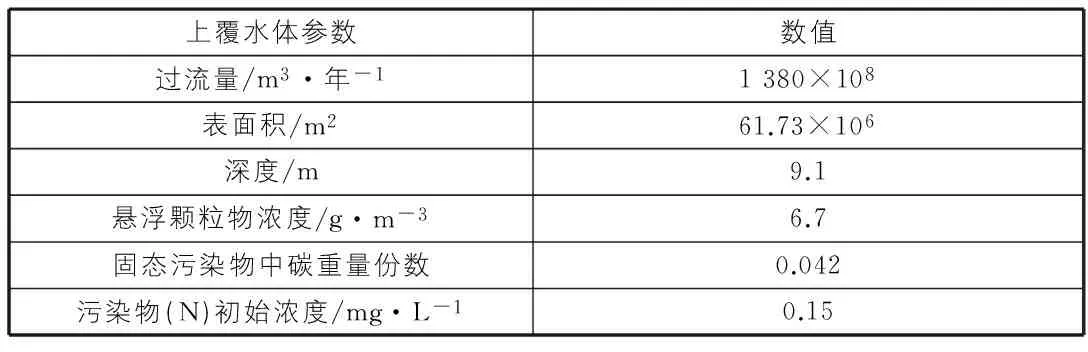

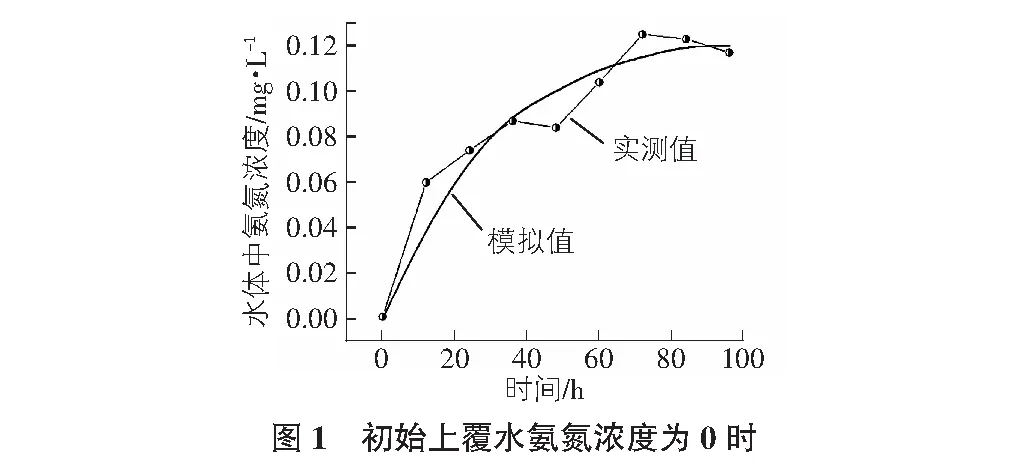

式(3)初始条件:t=0时,cs=cso(zm 其中,L为从表泥层到深泥层底部的距离,m;J为污染物的质量通量,g/(m2·h);Jms为从表泥层到深泥层的污染物质量通量,g/(m2·h);zm为污染物在底泥中的深度,m。 Kd=0.617focKow。 其中,Kd为动态平衡系数,1/kg;foc为固体物质中有机碳的重量份数(水层、表泥层和深泥层可以取不同值,在模型中用固定取值0.05),g(有机碳)/g;Kow为辛醇-水分配系数[8],[mg/m3(辛醇)]/[mg/m3(水)]。 上覆水体参数和表层底泥参数见表1和表2。 表1 上覆水体参数 表2 表层底泥参数 本文用室内模拟实验结果来验证模型对底泥中氮素的解析、扩散和降解动力学的预测能力。 当上覆水初始氨氮浓度为0时,将底泥氮素释放模拟实验在常温下,稳定运行96 h,期间每隔12 h测定一次,并记录上覆水以及底泥的氨氮值(每次做平行试验以减小误差)。将实验测定的数据作图与模型拟合值进行对比,如图1所示。 由图1可以看出,在整个实验过程中(96 h),实测值与模型拟合值一直保持着较高的吻合度。由于实验开始的上覆水氨氮浓度为0,与表层底泥存在很大的浓度差,所以实验开始阶段,上覆水中的氨氮浓度迅速上升,当达到一定浓度后,浓度差的减小,使两相间氨氮的转移减缓。由于在实际自然状况下,河水中的氨氮浓度不可能为0,所以模型拟合值会在实验开始初期,氨氮的上升速率低于实验值,从而在刚开始时出现了比较大的误差。所以本模型拟合值与实测值有较好的吻合度。 本文构建的模型能很好地模拟了污染物在水系统中迁移机制,预测了不同反应时间,上覆水体中氨氮的浓度变化值,为后续治理桂畔海河底泥污染提供了很好的参考依据。 [1] Kim L H, Choi E, Stenstrom M K. Sediment characteristics, phosphorus types and phosphorus release rates between river and lake sediments[J]. Chemosphere,2003,50(1):53-61. [2] Taylor K G,Owens P N.Sediments in urban river basins:a review of sediment-contaminant dynamics in an environmental system conditioned by human activities[J].Journal of Soils and Sediments,2009,9(4):281-303. [3] Clarke S J,Wharton G.Sediment nutrient characteristics and aquatic macrophytes in lowland English rivers[J].Sci Total Environ,2001,266(1-3):103-112. [4] Xie L Q,Xie P,Tang H J.Enhancement of dissolved phosphorus release from sediment to lake water by Microcystis blooms-an enclosure experiment in a hyper-eutrophic,subtropical Chinese lake[J].Environ Pollut,2003,122(3):391-399. [5] 郑淑君,郭加宏,王道增.底泥-上覆水界面污染物释放机制的数值模拟[J].上海大学学报(自然科学版),2013(6):591-597. [6] 文 威,孙学明,孙淑娟,等.海河底泥氮磷营养物静态释放模拟研究[J].农业环境科学学报,2008(1):295-300. [7] CE Ruiz,NM Aziz,PR Schroeder.RECOVERY:A Contaminated Sediment-Water Interaction Model[J].Environmental Modeling & Assessment,2011,6(3):151-158. [8] Toropov A A,Toropova A P,Cappelli C I,et al.CORAL:Model for octanol/water partition coefficient[J].Fluid Phase Equilibria,2015(397):44-49. Kinetic model of ammonia nitrogen release from sediments of the Gui pan-hai river Dong Zhihu (TianjinMunicipalEngineeringDesign&ResearchInstitute,Tianjin300000,China) According to the characteristics of large seasonal changes of ammonia nitrogen in Gui pan-hai river, based on a detailed analysis of the sediment, to investigate the release and distribution of ammonia nitrogen in the sediment of the effect on water quality of the Gui pan-hai river, especially during the winter, the water quality of the Gui pan-hai river caused by an abnormal increase in ammonia phenomenon, this paper from the temperature, dissolved oxygen and perturbation intensity three aspects of the research, while building the kinetic model of ammonia nitrogen releasing in sediment. It has provided some guiding basis for continuosly governing Gui pan-hai river bottom slurry pollution. ammonia nitrogen, sediment, water quality, kinetic model 1009-6825(2017)22-0192-02 2017-05-26 董志虎(1989- ),男,助理工程师 TU991.21 A

3 参数假设

4 模型的验证

5 结语