浅议史前人口数量分析的理论与方法

高熊+陈萍

【关键词】史前时期;人口数量分析;理论;方法

【摘 要】史前人口的统计与分析是复原史前社会发展进程的一个重要因素,随着考古学理论与方法的不断发展与深入,史前人口统计分析的实践也越来越多,文章对国内外史前人口统计的理论与实践方法进行了分析和梳理,试图找到适合中国史前人口数量分析的具体方法。

考古学的终极目标在于复原古代社会生活,重建人类文明史,而人是社会的主体,人口数量的变化对社会发展产生了深远的影响,是社会复杂化进程中的一个重要变量。史前社会的人口问题是利用考古资料复原史前社会面貌的一个重要方面,其中人口数量是反映社会单位规模和各种社会单位之间结构关系的重要素材[1],F·A·汉森认为:“人口学变量是对历史文化进程中关键问题进行分析和阐述的一种方法和途经。” [2]然而,由于以前做考古工作时没有注意收集与人口数量相关的资料,所以以往无法用考古资料来复原史前社会的人口数量,丧失了从人口数量问题探讨史前社会复杂性和国家文明起源的途径。

上世纪80年代以来,随着国外新考古學理论和方法的传入,越来越多的学者开始转变以往只关注“物”的研究的观念,更多地去研究“人”,并试图透过“人”的研究来解释社会复杂化问题。有学者做了一些有意义的探索,利用考古资料复原了某一社会单位或者某一文化阶段的具体遗址的人口数量,并取得了一定的成果[3]。在此基础上,又有学者将这些理论和方法综合,对区域性人口数量做了探讨[4]。史前人口考古理论和方法传入我国的时间不长,加之种种客观条件的制约,所以国内的史前人口数量分析还未形成系统的理论和方法。本文对国内史前人口数量的研究过程进行了总结,概括和分析了各种研究的理论和方法,并试图从中找出适合中国史前人口数量分析的方法。

一、国外史前人口数量研究综述

国外的史前人口数量研究最初是借助统计学的方法来进行的。最早可追溯到1920年胡特恩(Earnest A. Hooton)和威洛比(C.C. Willoughby)在北美麦迪逊威尔附近的印第安人村落遗址和墓葬进行的人口状况研究。他们把欧洲国家人口死亡率的统计数据运用到这些墓葬的分析中,结合历史证据,得出遗址的存在人口可能在450~500人左右的结论[5]。1959年,罗伯特·艾斯克进一步将这一方法系统化,提出计算人口数量的两个统计模型,一是通过遗址面积大小来推算人口数量,另一个是统计人均每天消耗的食物水平和遗址区域内所存食物的遗迹总量来推测年度内人口数量[6]。1966年,C.G.Turner和L.Lofgren根据聚落之中出土的炊煮类实用陶器进行了人口推测[7]。1972年,库克根据陶器的损坏更换率和遗址内发现的陶器总数来对人口总数进行推测[8],在此基础上,最早全面、系统地论证了史前人口数量统计的方法,并进一步提出,史前人口的统计方法有考古学和生物学两种途径[9]。1979年,费克里·汉森从考古学的角度探讨了史前人口研究的方法[10]。1981年,理查德·佩恩提出了“考古人口学”的概念[11]。此后,国外的人口考古学研究文章和观点逐渐增多,形成了数理学派、社会学派和生物学派等多个学派[12]。1991年,科林·伦福儒和保罗·巴恩对西方人口考古学做了较为完善的总结,认为蠡测人口数量的研究方法基本有两种,一种是从聚落材料中得出数字,另一种是根据环境承载量来推算。但是他们也承认,无论哪种方法,在用于统计史前较大地区的人口数量时都是估算[13]。目前国外比较流行的用于统计聚落内人口数量的方法,是依据民族学资料来确定每座房屋的居住人数,或者人均居住面积,再根据考古发现的聚落中的房屋总数获得居住面积,进而推测整个聚落的人口。但是这种方法也有局限性,遗址和民族学资料不同,可能导致研究的结论也大相径庭。

总的来看,国外的人口数量研究理论和方法是伴随着新考古学的理论和方法逐渐成熟起来的,经历了一个从简单到复杂,从微观到宏观的发展过程,大致以20世纪60年代为界,可分为前、后两期,前期的研究提出了计算遗址内人口数量的方法或者模型,后期主要集中在重新思考人口研究的理论与方法上[14],从单纯的数量统计到进一步分析和研究人口的变化与社会演变之间的内在关系。

二、国内史前人口研究情况

中国史前人口数量研究是在20世纪80年代以后,伴随着国外新考古学理论与方法的传入而逐渐开始的。以2000年为分界线,可以分为前、后两个时期。前期主要是以单个墓地或聚落资料作为基础进行的单个墓地或聚落的人口数量的统计和研究。以严文明对横阵墓地的人口研究[3]为发端,国内学界开始出现了一系列研究文章:赵春青通过分析姜寨一期墓地的考古资料,探讨了姜寨一期居民的人口结构、社会组织和婚姻、家庭形态[4];朱乃诚分析了半坡类型早期居民的人口状况,之后又对龙岗寺、元君庙、姜寨三处墓地的人口状况进行了探讨[1];郭凡利用聚落资料研究了长江中游地区新石器时代各发展阶段的相对人口数量[15];马世之通过统计史前文化城址的面积,采用户均占地面积与每户人口数,推算了史前城址的人口数量[16]。

后期由单个遗址或墓地人口数量的研究转变为区域性人口数量的研究,主要研究方法有聚落和墓地资料相结合、人工制品和生物遗存方法、民族历史资料方法等。乔玉在计算尉迟寺遗址[17]人口数量时,通过统计得出人均使用器物数量,再结合遗址内出土器物的种类和数量,得出每户平均居住3~4人的结论,并将此结论用于推算伊洛地区裴李岗至二里头文化时期的人口规模[18]。王建华利用典型仰韶时期遗址的墓葬资料和聚落资料得出整个仰韶时期的人均占地面积,并用来推算仰韶时期陕西地区的人口规模[19],进而将推测区域扩大到整个黄河中下游地区[20]。宋镇豪结合史籍资料和考古资料,对我国夏商时期的总人口进行了蠡测[21]。丁金宏利用公式计算出胶东半岛某一时期的谷物生产总量和人均消费水平,用来分析该区域的史前人口数量[22]。在赤峰地区进行的研究则是以区域系统调查法为基础,通过确定不同时期的陶片分布密度,来进一步推测各个时期的人口数量[23]。endprint

总的来看,国内关于史前人口数量的研究还处于初级阶段,理论和方法还有待于进一步探索。随着计算机技术的不断发展和统计资料的不断完善,将有更多的技术方法和理论会被综合运用到史前人口数量的研究中去,支撑和促进国内的史前人口研究不断向前发展。

三、国内史前人口数量研究

方法介绍与分析

国内的史前人口研究,主要是利用墓地和聚落资料对单个墓地、遗址或聚落的人口数量做探讨和研究,通过人工制品和生物遗存方法、民族历史资料方法等,来研究、讨论区域性的人口数量。下面具体介绍这几种研究方法。

1.墓地资料研究方法

利用墓葬资料研究史前人口数量是普遍采用的一种方法。在做具体分析时,多采用静止的人口模式,即假定当时社会单位每年的出生人数和死亡人数是相等的,从而人口总数长期保持不变。由于一个社会单位的总人数永远等于年出生人数与平均寿命之乘积,而年出生人数与年死亡人数相等,所以这个单位的总人数也永远等于年死亡人数与平均寿命之乘积。计算公式为:

P=A×D/T

其中P代表年均人口数,D代表墓地总死亡人数,A代表平均年龄,T代表墓地延續的时间。目前朱乃诚[1]、王建华[24]等采用的就是这种计算方法。但也有不同的意见。辛怡华的计算公式为:

P×m×T=D

其中P代表人口规模,即日常生活人口数,m为死亡率,T代表墓地延续时间,D为墓地总死亡人数[25]。

虽然此种方法在国内应用比较多,但并不完善,需要考虑的很多因素都没有囊括进去。受制于多种因素,现在考古发掘的墓葬大多只是原有墓地的一部分,而原有的墓地也不一定就是完整的,历经几百年甚至上千年的墓葬大多受到后世的人为因素或自然因素的破坏。另外,史前人类死后是否全部埋入同一墓地或者是否都葬入墓地还需进一步分析,还有一些特殊因素需要考虑,比如秦晋崤之战、城濮之战和长平之战等大量死亡的士卒就没有被葬入国家墓地,而是就地掩埋。

2.聚落资料研究方法

聚落考古的研究对象可分为三个层次:居址、聚落和区域,三者对于聚落考古研究同样重要。要研究一个区域内部的人口变化只有依赖区域系统调查法,因为人口规模的大小受制于以下几个因素:遗址面积大小和时间跨度、人口分布密度、人均用地面积、房屋覆盖面积等。

国内在利用遗址和房屋的面积来计算人口数量时通常采用以下两种计算方式:

① P=K×A

其中P代表要确定的人口数量,A代表遗址面积,K代表人口密度。

② N=V×T/H×P

其中N代表某一时期的房屋数量,V代表遗址的居住空间,T代表遗址存在的时间,H代表房屋倒塌后的空间,P代表房屋持续的时间。在了解了某一时期房屋数量的基础上,再根据每个房屋容纳的人口数量来确定这个时期的总人口数。

不可否认,以上两种计算模式都有其一定的适用性,但是在应用的时候仍需具体问题具体分析。第一种计算模式需要首先确定人口的分布密度,这需要具体分析典型遗址的人均占有面积,通过对多个典型遗址的分析,最后确定整个时期的地区人口分布密度。这种分析在应用时应选择典型的、保存较好的遗址来进行。

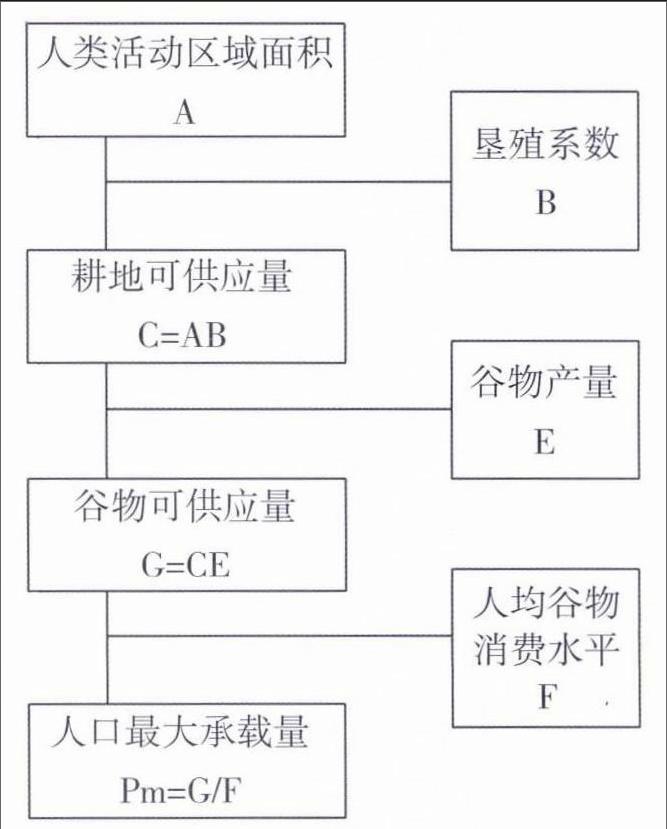

丁金宏在研究胶东半岛史前人口数量时,采用第二人口密度(所谓第二人口密度是人口与其实际活动区域面积之比,而将人口与土地总面积之比定义为第一人口密度)方法计算人口分布密度,进而计算典型农耕区域的人口数量规模[22]。其计算公式为:

pm=G/F=A×B×E/F

其中pm代表人口最大承载量,G代表谷物可供应量,A代表人类活动区域面积,B代表垦殖系数,E代表谷物单产,F代表人均谷物消费水平。它们之间的关系如右图所示。

然而这是理想化的计算方法,其结果也只能是计算出土地最大承载量的人口规模,另外,史前农业的垦殖系数和人均谷物消费水平也没有可靠的数据来源,所有这些都为这种研究方法的推广运用带来困难。

目前对于人口密度和遗址人均占有面积的研究还比较少,主要集中在山东的海岱地区[24]、日照地区[26]。至于遗址的面积,在有些调查资料中已经给出,不过对于各个地区的遗址情况仍需具体地加以分析。比如日照两城地区的研究采用的是根据遗址面积和当地现代人口密度来推算史前社会人口数量,方辉等人认为,在缺少历史记载的情况下,现代聚落人口密度是蠡测古代人口最有效、最直接的数据,所以其统计了上世纪80年代中期日照市(除市区外)所有乡镇的人口和面积,计算出人口分布密度,进而统计出该地区史前文化聚落的人口数量[26]。

第二种方法在确定房屋持续的时间时有一定的难度,遗址居住空间的确定需要通过系统地发掘才可以获得。在这些分析当中,实验考古学的方法具有重要的作用,可以通过实验来了解不同性质房屋的大致使用时间,比之推测更为可信。同时,一些民族学、历史学的文献资料中关于古代生活空间的记载,对于分析史前人口数量也至关重要。在具体研究中,需要将各种方法综合起来应用,以得到基本可信的结果。王建华通过对聚落和墓地资料的分析,得出海岱地区龙山时代约10平方米的房屋内一般住5人,房子的更新率为30年/次的结论,继而由此计算出海岱地区单一聚落的人口数量规模[27]。

3.民族历史资料方法

民族历史资料法是以考古学资料为基础,辅以民族学或历史学资料,来对史前人口进行推测。宋镇豪利用史籍资料和中原地区龙山文化至夏商时期古城遗址的考古资料,来印证出土甲骨卜辞中“丧众”的数目,利用城址内每个家庭的占地面积和人数计算出每座城址的人数规模,进而根据文献记载中的方国数量,推算出我国夏代初期的人口数量约为240~270万人,商初约为400~450万人,晚商时约有780万人[21]。

蒋晓春根据三峡地区出土的秦汉墓葬资料和文献资料,对三峡地区秦汉时期的人口数量进行了探讨[28]。虽然这是对历史时期某一地区的人口数量的研究,但是由于三峡地区在秦汉时期有关人口数量的文献相对匮乏,我们仍将蒋晓春做的相关工作纳入到本文讨论范围中。其具体做法是:先将三峡地区秦汉时期出土的墓葬进行分期断代,并分别统计各期的墓葬总数和跨年数,用各期墓葬总数除以各期跨年数,得出各个时期的比值R1,再根据文献中不同时期的人口数量变化,计算出各期之间的人口比值R2,最后将同一时期墓葬资料得出的R1与历史文献资料得出的R2进行比较,从而论证利用墓葬资料进行人口数量统计的可行性,再以学术界认可的西汉元始二年的全国人口总数和墓葬资料的比值R1为基数,计算各个时期的人口数量,最后利用历史文献资料对得出的数据进行验证和推论。endprint

4.人工制品和生物遗存方法

目前国内利用人工制品和生物遗存来进行人口数量的研究主要采用的是陶片(陶器)分析法,因为陶片(陶器)是聚落遗址内最常见、最普通的文化遗物,只要找到在某一区域内陶片(陶器)分布的密度,并与人口密度建立联系,就能计算出这一区域内的人口数量。

陶片(陶器)分析法的最早应用是1956年斯克瓦特兹确定北美科罗拉多高原公元7—13世纪的人口数量[29]。1959年,迈克尔通过某个遗址内人工制品的分布密度,推算出相对人口数量的指数[30]。目前国内利用陶片(陶器)来推算人口数量方面的研究在内蒙古赤峰地区的中外合作考古项目和尉迟寺遗址已有实践。

内蒙古赤峰地区中外合作考古项目在对史前人口进行推测时采用了陶片分析法。具体做法是:将陶片采集地点在空间上的分布面积及地表陶片分布密度结合起来,计算不同时期的人口水平指数,然后将已有的可靠的发掘资料和赤峰地区发现的与之同类型的考古学文化的人口水平指数相联系,最后推导出赤峰地区不同文化时期的绝对人口数量[23]。当然这仅是绝对人口数量的近似值,要想保证推导结果正确,最重要的是确保原始资料的真实性,掌握足够多的基础资料[24]。需要注意的是,人口水平指数的计算是以高人口居住密度会表现为地表的高陶片分布密度,及每人每年所产生的垃圾量(如陶片)在所有时期是大致相等为前提的,考虑到不同地域、不同时期的文化时间跨度长短不一,调查报告提出以每100年1公顷范围内留下1片陶片作为基数[23],进而推导出各个时期的人口水平指数。

在尉迟寺遗址的相关研究中,发掘者利用出土器物的种类和数量来论证每个房屋的居住人口数,从而达到通过统计房屋数量来推算整个遗址内人口数量的目的。作者强调出土器物须以能够确定基本为人手一件为前提,通过统计,遗址内陶杯和陶鼎的数量基本接近人手一件,最后通过陶鼎和陶杯的数量,得出遗址内每间大房屋居住人数为3~4人,遗址人口总数可能达到300多人的结论[17]。这种推算方法最有利于推广,但需要注意所选用的遗址要为典型的突然被废弃且没有遭到破坏的遗址。

目前陶片(陶器)分析法在國内开展得时间较短,实例较少,值得注意的是,采用此方法依据的是区域系统调查法,需强调地表采集与地下典型遗址的发掘相结合,这样才能检验地表采集所得数据的真实性。在选取采集点来计算人口水平指数时,还需要充分考虑到所选采集点是否能够接近这一地区某一时期真实的人口数量,在具体统计中应该尽可能地多选取不同的采集点来计算平均值,以确保更加接近真实的人口数量。

四、回顾与思考

回顾国内外史前人口数量统计理论与方法的发展历程,可以说其发生与发展直接受益于新考古学的不断发展,同时随着考古资料的不断丰富,更多的理论和方法被用于实践,将史前人口研究不断地推向深入。国内关于人口考古学研究的历程较短,处在一个初级发展阶段,需要大量的理论和实践来补充、完善,同时其也有着无限的发展空间。作为人口考古学的基础研究,人口数量研究是解释社会复杂化以及人类生态学和适应性等问题的途径之一,在此基础上可以找到人口与社会、经济和生态环境之间的关系,以期全面复原史前社会的面貌。由于史前资料的多样性,所以在进行具体研究时方法也是多样的,我们在推算人口数量时应该注意多种方法的结合,使用多种量化统计结果,以确使研究成果无限接近于史前真实的人口数量规模。

史前人口数量分析受限于理论方法的不足和考古资料的缺乏,大多还停留在具体单个遗址或聚落的人口数量研究上。我们认为,今后亟需加强有关史前人口资料的收集和技术层面上的理论方法的研究,同时注意加强国内外及多学科的交叉合作。越来越多的学者认为聚落考古是解决史前社会人口问题的途径之一,而越来越多的中外合作研究项目中聚落考古工作的开展,为国内史前人口的研究注入了新鲜的血液。山东大学与耶鲁大学、芝加哥自然历史博物馆合作,采用聚落考古学中系统区域调查法来统计山东日照市两城地区各个时期的遗址面积[31,32],用20世纪80年代这一地区的人口密度乘以各个时代的遗址总面积,从而得出日照两城地区各个时代的聚落人口数量[26]。1999年至2001年,中美联合考古队再次合作,对内蒙古东部赤峰地区各时代文化的人口数量做了有意义的研究[24]。我们相信,经过几代考古人的努力,已经建立起来的各地区文化发展序列是人口研究的基础,在这一基础上,再借鉴国外以及相关学科的理论方法,终会摸索出一条适合中国的史前人口数量研究的方法。

[1]朱乃诚.人口数量的分析与社会组织结构的复原:以龙岗寺、元君庙和姜寨三处墓地为分析对象[J].华夏考古,1994(4).

[2]汉森.人口统计学在考古学中的应用[M]∥中国历史博物馆考古部.当代国外考古学理论与方法.西安:三秦出版社,1991:181—218.

[3]严文明.横阵墓地试析[M]∥文物出版社编辑部.文物与考古论集.北京:文物出版社,1986:66—77.

[4]赵春青.姜寨一期墓地再探[J].华夏考古,1995(4).

[5] HOOTON.,WILLOUGHBY.Indian village site and cemetery near Madisonville, Ohio[J].Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University,1920,8(1).

[6]ASCHER. A prehistoric population estimate using Midden analysis and two population models[J].Southwestern Journal of Anthropology, 1959,15(2).

[7]TURNER,LOFGREN. Household size of prehistoric Western Pueblo Indians[J].Southwestern Journal of Anthropology,1966,22(2).endprint

[8]COOK. Can pottery residues be used as an index to population? [J]. In Contributions of the University of California Archaeological Research Facility,1972,14.

[9]COOK. Prehistory Demography[J].Addison Wesley module in anthropology,1972,16.

[10]汉森.人口分析与考古学研究[M]∥中国历史博物馆考古部.当代国外考古学理论与方法.西安:三秦出版社,1991:219—238.

[11]PANE. Integrating archaeological demography[J].Center for archaeological investigations, Southern lllinois university at Carbondale, Occasional paper ,1997,24.

[12]赵小浩.青海省东部史前人口:耕地演变研究[D].西宁:青海师范大学,2013.

[13]伦福儒,巴恩.考古学:理论、方法与实践[M].陈淳,译.北京:文物出版社,2004:456—459.

[14]王建华.史前人口研究初论[J].文物,2003(4).

[15]郭凡.聚落规模与人口增長趋势推测:长江中游地区新石器时代各发展阶段的相对人口数量的研究[J].南方文物,1992(1).

[16]马世之.关于史前文化城址的规模与人口问题[G]//河南省文物考古学会.河南文物考古论集.郑州:河南人民出版社,1996:170—175.

[17]中国社会科学院考古研究所,安徽省蒙城县文化局.蒙城尉迟寺:第二部[M].北京:科学出版社,2007:404—417.

[18]乔玉.伊洛地区裴李岗至二里头文化时期复杂社会的演变[J].考古学报,2010(4).

[19]王建华.陕西省仰韶时代人口规模及相关问题的初步研究[J].考古与文物,2009(6).

[20]王建华.黄河中下游地区史前人口研究[D].济南:山东大学,2005.

[21]宋镇豪.夏商社会生活史[M].北京:中国社会科学出版社,1992:92—123.

[22]丁金宏. 人口空间过程:胶东半岛的实证研究[M].上海:华东师范大学出版社,1994:23—32.

[23]赤峰中美联合考古研究项目.内蒙古东部(赤峰)区域考古调查阶段性报告[M].北京:科学出版社,2003:62—72.

[24]王建华.海岱龙山文化遗址人均用地面积的初步研究[J].文物春秋,2005(1).

[25]辛怡华.阳山墓地人口研究[G]∥陕西省文物局,陕西省考古研究所,西安半坡博物馆.中国史前考古学研究:祝贺石兴邦先生考古半世纪暨八秩华诞文集.西安:三秦出版社,2003:340—360.

[26]方辉,费曼,文德安,等.日照两城地区聚落考古:人口问题[J].华夏考古,2004(2).

[27]王建华.海岱龙山文化人口数量及社会组织结构研究[D].济南:山东大学,2002.

[28]蒋晓春.三峡地区秦汉时期人口的数量及变迁试探[J].长江文明,2008(2).

[29]SCHWARTZ. Demographic changes in the early periods of Cohonina Prehistory[M]//Willey Gordon R. Prehistoric Settlement Patterns in the New World. Viking fund in the anthropology,1956.

[30]MCMICHAEL. Towards the estimation of prehistoric populations[J].Indiana Academy of Science,1959,69.

[31]中美两城地区联合考古队.山东日照市两城地区的考古调查[J].考古,1997(2).

[32]中美两城地区联合考古队.山东日照地区区域系统调查的新收获[J].考古,2002(5).endprint