基于邻避运动视域的中产阶层功能重新审视

——以R市的“核邻避运动”为例

王 刚 宋锴业

(中国海洋大学法政学院,山东青岛 266100)

基于邻避运动视域的中产阶层功能重新审视

——以R市的“核邻避运动”为例

王 刚 宋锴业

(中国海洋大学法政学院,山东青岛 266100)

国内学术界将“中产阶层”视为社会政治“稳定—缓冲”器的认知看似符合静态的中国社会结构,但就现实而言,却忽略了转型期中国政治社会情境的复杂性和过渡性。近年来,城市中产业主引发的愈演愈烈的邻避运动,更是挑战这一传统认知。基于R市“核邻避运动”的视域,我们发现中国城市中产阶层的社会政治功能在某一特定时间流下会发生转变,甚至出现了“稳定器”和“动荡器”两个相对立的社会、政治功能。而差别阶层特质、中产精英上台等内部中介机制,以及怨愤情绪生产、政府内部分歧等外部中介机制,是中产阶层社会政治功能演化的深层机制。此外,值得注意的是,由于“身份限制”和“制度限制”的二重性,中产阶层的社会政治功能往往并不会演变为“颠覆—异化”器。

邻避运动;中产阶层;稳定—缓冲;冲突—动荡

一、现象与研究困惑

自20世纪90年代以来,“中产阶层”在中国体制变革和社会结构变迁的大背景下已引起了越来越多的关注,逐渐成为学界关注的焦点议题[1],研究者们聚焦于中产阶层的来源、构成、规模、功能等,取得了丰硕的成果[2]。就既有文献来看,这些研究往往都寓于一个共识性前提,即将“中产阶层”视为“稳定社会的结构性力量”[3],是政治、经济秩序的“稳定器”。并且,通过教育普及、社会流动等途径,中产阶层还可使阶层间的冲突实现降解,充当“缓冲器”的角色[4]。尽管有部分研究者进行反思,如张翼在《中国社会科学》上撰文指出“中产阶层并不必然是社会稳定器”[5]。吕庆春等指出“中产阶层”也可能是社会变革的激进力量[6]。但“中产阶层具有稳定功能”这个自亚里士多德提出经由李普赛特等西方学者从不同侧面加以肯定的观念得到学界的普遍认同。

那么,中产阶层是否只是具有“稳定—缓冲”的正向功能?事实上,当前中国的中产阶层在政治上比任何一个时期都更为活跃,尤其是网络公共空间的不断开拓,进一步激发了中产阶层的参与意识[7]。此时,片面地将“中产阶层”视为“稳定—缓冲”器看似符合静态的中国社会结构,但就现实而言,却忽略了转型期中国政治社会情境的复杂性和过渡性。换言之,在中国正处于经济和政治转型的关键时期,中产阶层的社会、政治功能也带有复杂性和特殊性。然而,国内学术界在已有研究中并未充分注意到中产阶层可能给社会带来的冲击和动荡等功能,甚至对于中产阶层具有的“稳定器”和“动荡器”两个相对立的社会、政治功能是否转化以及相互转化的条件同样尚未能引起足够的重视。因此,由争论中产阶层单一功能向分析在什么特定情境下,中产阶层会彰显某一种功能,以及不同功能特征间的转变也成为迫切需要学术界回应的重要议题之一[8]。

而实践层面早已为我们准备了这幅图景。近年来,社会抗争领域出现一个颇具特色的现象,即地方居民对一些特殊公共设施在附近地区拟建滋生出对立心理,并采取强烈的、有时高度情绪化的集体反对甚至抗争行为的“邻避运动”(NIMBY movement)①对这一类型的抗争运动,国内学界有“邻避抗争”“邻避效应”“邻避冲突”“邻避运动”“邻避冲突”等不同表述,本文主要使用“邻避运动”(NIMBY movement)的概念来界定这一现象。在我国经济发达或发展中地区屡屡出现。从厦门反PX项目伊始,我国发生的重特大“邻避运动”已有数十起,而其抗争主体却大多是以往被认为是“稳定—缓冲”器的城市中产阶层。由此,引申出本文的一个基本质疑:应如何理解中产阶层的本质属性和功能角色?在“邻避运动”的特定情境下,中产阶层的社会政治功能是否会转化,以及相互转化的条件是什么?因此,笔者试图以R市反核电站建设运动为叙事蓝本,对这一特定情境下城市中产阶层的抗争历程展开田野调查,资料的搜集主要通过笔者2016年7月的田野调查。通过结构化访谈获取相关资料,以期能够有助于转型期国家权力系统对城市阶层的整合与再认知。

二、概念厘清及中产阶层功能的类型学梳理

1.概念厘清:本研究中的中产阶层

中产阶层是一个相对含混不清的概念②需说明的是,由于意识形态方面的障碍,中国官方文本中较少使用“中产阶层”的概念,多使用“中等收入阶层”或“中等收入群体”的概念作常见的替代。相关述评参见:周晓虹.中产阶级:何以可能与何以可为?[J]. 江苏社会科学, 2002(2).,定义颇多[9]。大体而言,是指在社会属性或社会资源占有上处于社会结构的中间位置的分层群体。然而由于社会属性或社会资源在类型上的多样性,使得学界在对中产阶层的概念界定上也呈现出多样化态势[1],有关中产阶层的类型学梳理也同样处于“各执一词”的状态。比如,一个常见的划分方法是将中产阶层分为旧中产阶层(old middle class)和新中产阶层(new middle class)两类。而不同的概念外延可能使研究结论缺少相互借鉴和比较的价值。因此,为建构统一的话语体系,有必要就其概念做一个厘清。作为具体的研究对象,本研究的“中产阶层”概念吸纳了陈映芳的研究,即将“中产阶层”定义为一般意义上的城市中等阶层,特别是以新兴商品房住宅区和原城市中高档住宅区的业主、居民为主体的中等收入群体,他们是伴随着中国由再分配体制向市场体制巨大转变过程中产生和形成的新兴中间阶层。因此,本研究中的“中产阶层”概念有别于严格意义上作为理想类型的“中产阶层”[10],也不对其做具体的类型学意义上的细分,更多的是立足于中国特定情境下的广义界定。

2.功能梳理:从“稳定”“动荡”到“颠覆”

关于中产阶层的社会政治功能在国内外学界有着悠久的研究传统,自中产阶层的概念大行其道,既有研究中的“中产阶层”呈现出3种主要功能。

(1)作为“稳定—缓冲”器的中产阶层

该观点强调中产阶层是社会政治稳定和刺激经济发展的“稳定器”和“缓冲器”,已经成为国内外政治、社会学界的主流认知。这一思想最早可以追溯到古希腊时期亚里士多德提出的中间阶层的论述。他认为,相较于权贵政权和平民政权,中产阶层是国家中最安稳的阶层,其建立的政权更稳定[11]。随后,近现代西方学者也大多引申了这一经典论据。譬如,加塔诺·莫斯卡(Gaetano Mosca)、凡勃仑(Veblen)等指出,中产阶层作为温和、保守意识形态的代表,可以大大缓冲社会高层与底层间的对垒。另外,Solimano还从经济学视角指出“中产阶层作为刺激消费的主要源泉时,有利于社会稳定”。③参见:胡联合, 胡鞍钢. 中产阶层:“稳定器”还是相反或其他——西方关于中产阶层社会政治功能的研究综述及其启示[J]. 政治学研究, 2008(2):43-51.上述观点在国内学术界也获得了普遍认同,研究者们大都认为中国的中产阶层在当前是社会稳定的重要力量。例如,刘毅[12]、李春玲[13]指出中国的中产阶层往往对现存政治和社会体制变革意识淡漠,反而具有强大的消费潜力。这种“消费前卫、政治后卫”的特点促使其成为中国社会稳定的重要力量,甚至是推动中国现代化的前沿力量和中坚力量[14]。

(2)作为“冲击—动荡”器的中产阶层

该观点则强调中产阶层是冲击社会政治秩序,乃至引发社会动荡的“冲击器”和“动荡器”。Moore[15]、Walsh等[16]等部分学者认为中产阶层是民主政治的推进力量,在中产阶层成长过程和社会政治变迁的分析中就已暗含了其可能导致社会动荡的可能。持该观点的研究者们认为中产阶层有着对社会深刻批判的精神和对政治的积极参与态度,对民主、自由的向往,往往使得城市中产阶层在合法利益受到侵犯时会诉诸于抗争,引发社会动荡。这一观点缘起于西方国家经验的影响,但近年来越来越为国内学术界所认同。如,张翼通过实证研究发现,中产阶层的社会批判意识渐趋显化,具有相对较大的社会稳定风险。因此其并不一定是社会稳定器[17]。张磊通过北京市几个小区的实证研究后指出,城市中产业主在自身合法权益受到普遍侵害时,往往会组织起来诉诸于维权运动[18]。甚至在特定条件下,会产生所谓的城市中产业主的“理性暴力”等群体事件,造成社会的动荡[19]。

(3)作为“颠覆—异化”器的中产阶层

该观点强调中产阶层是对社会政治稳定造成严重挑战,具有颠覆现行社会领导力量的功能的激进分子。持该观点的大多是西方学者,如罗伯特·诺顿指出,中产阶层往往会将憎恨的人和反抗的人组成革命群体,逐渐成为现行社会的颠覆力量,逐渐建立起代表自身利益的统治。托克维尔(Tocqueville)则通过法国中产阶层推翻旧制度的实例指出中产阶层是“革命”的“反叛阶层”。亨廷顿(Huntington)则更为直接,在他看来,“在大多数处于现代化进程的社会中,真正的革命阶级当然是中产阶层,这是城市反政府的主要力量源泉”[20]。另外一些学者则关注到了中产阶层日益普遍的政治冷漠、疏离甚至是极端主义运动等“异化”现象。譬如,萨伯斯(Saposs)、李普塞特(Lipset)等学者指出,历史上的德国、意大利及奥地利的纳粹主义,美国的麦卡锡主义等政治极端主义运动都使中产阶层在社会压力下选择了民粹主义道路的极端主义运动,中产阶层最终自我异化[3]。

综而观之,学界关于中产阶层社会政治功能已经取得较为丰硕的研究成果,但还存在着两个显著问题:①学界关于中产阶层“社会—政治”动向的争论充分验证了其功能的多样性。即使在如一个国家的不同时期,中产阶层扮演的角色也不尽相同。在不同的历史条件下,中产阶层既有可能是“稳定—缓冲”器,也可能是“冲突—动荡”器,但大多研究者单纯地注重中产阶层的单一功能,这种认知是片面和错误的。尤其是中国社会正处于转型的关键期,中产阶层的社会政治功能更具有复杂性和特殊性,需要学术界加以甄别;②已有研究较少注意到相互对立的社会政治功能是否会相互演化以及转化的条件[7]。换言之,在何种条件下,中产阶层会由社会“稳定—缓冲”器演化为“冲突—动荡”器,或“彰显”出某一与特定功能?学界相关研究还显不足,从而使得研究的实践借鉴意义不凸显。与学界在相关研究领域的遗憾相比,当前中国的中产阶层却进入了空前活跃期,愈加频繁的“邻避运动”为全面审视中国中产阶层的转化条件,提供了一个很好的实验场,深入挖掘可以洞悉中产阶层的这种多功能特性,尤其可以挖掘和整理其转化的条件。

三、“一个阶层、两种功能”:的“邻避运动”历程

1.案例选择:理由与研究方法

为了充分反映转型期中产阶层在“邻避运动”中的功能演变及其内在机理,本文拟采用个案分析的方法对事件的细节进行“深描”以获得全面和深刻的了解。选取的案例是R市反核电站建设运动(1983—2015)这一典型的“邻避”事件。选取理由如下:其一,作为“中国第一个因民众的反对而被长期搁置的核电邻避项目”,R市作为“邻避运动”的典型性毋庸置疑。在这一事件中,抗争主体主要是来自太原、内蒙古、京津地区、上海等地大中型城市来R市投资、养老、度假的城市中产阶层,这对我们理解转型中国“中产阶层”的功能和行为逻辑颇有助益。因而,符合本文的理论关切和探讨主旨;其二,R市的反核电站建设运动与一般的“邻避”事件不同,自1983年选址后,核电项目的争议持续了已经数十年,议题的持续发酵,使该事件较为全面呈现了“邻避运动”的过程链条。在上述事件的发展过程中,城市中产业主们对R市的“社会—政治”功用历经了从“稳定—缓冲”器到“冲突—动荡”的功能转化,有利于更全面地认知和揭示转型期中国的城市中产阶层。

2.R市“邻避运动”中的中产阶层:抗争的缘起与平息

(1)作为“稳定—缓冲”器的中产业主(1983—2005)

R市①按照学术惯例,本文中的关键地名和受访者均做匿名处理。作为核电站备选厂址是在1983年确定的。在20世纪80年代我国着手在全国各地普选核电厂址的大背景下,其最终被确定为6个省内预选厂址之一。但由于受前苏联切尔诺贝利核电站的影响,R市核电项目一直处于停滞状态。在项目搁置期间,R市政府凭借得天独厚的海岸风光优势,试图以旅游带动经济发展。1992年,R市东南部的Y区开始兴建旅游度假区。1994年7月被山东省人民政府批准为省级旅游度假区,2002年11月被国家旅游局批准为国家AAAA级旅游区,吸引了大批游客来Y区旅游或居住,而这些奔赴R市购房置业的游客大多是来自于内蒙古、太原、京津地区、上海等大中型城市的中产阶层,他们成为R市的“稳定—缓冲”器,一方面,他们出于退休养老、度假消遣等目的为R市的旅游兴市、经济社会发展做出了突出贡献。作为没有大型工业的旅游城市,R市仍然被多次被评为“全国经济百强县”和“中小城市综合实力百强县”。经济层面的这种增长也对社会秩序提出了直接要求。另一方面,城市中产阶层本身的“保守性”有利于社会稳定,加之他们知识水平较高、权力观念较强、平等自由意识突出,热心公共事务等特征扩散了人们对现制度的信任,进一步保持了R市的平稳发展。

(2)作为“冲突—动荡”器的中产业主(2006—2008)

R市Y区的城市中产业主们的态度转变发生在2006年。该年3月,国务院原则上通过的《国家核电发展中长期规划》指出,到2020年我国将新建31座核电机组,R市应势成为全国13个“备选厂址”之一。项目前期工作的逐步引起了Y区业主们的强烈反对,许多Y区业主在各大论坛讨论和抵制核电站的修建。其中,部分反核业主逐渐成为与当地政府“对抗”的核心力量。为了扩大反对声势,一些业主还到核电选址地所在的村子试图联合当地村民但效果并不如预期。加之,在部分网站的抵制宣传也遭到政府部门的高压封锁。在这一情况下,Y区中产业主们改变了斗争策略:2007年初,反核业主们筹建了专门网站——“天网”(反核业主内部称呼),并将其作为抗争的“大本营”;另外,部分核心的反核业主开始赴京上访。Y区中产业主们人士与R市政府间的冲突在2007年5至12月达到高点,R市召开了两次征询公众评议公告,但都是“走过场、凑形式”的“环评”。在这一阶段,业主们的权利意识和行动力促使他们与当地政府相“抗衡”,引发了一定的冲突和动荡。

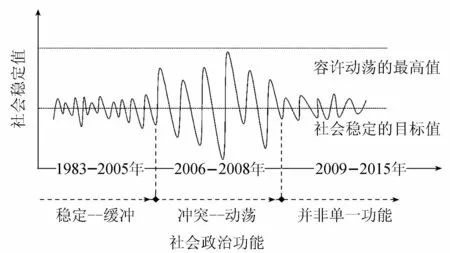

(3)并非单一功能的中产业主(2009—2015)

2009年后,随着国务院核电领导小组换届、该省领导换届等,R市的核电议题逐渐衰弱,核电站的筹建工作也陷入停滞。2011年初,R市所在的上一级W市政府“十二五”规划中提出,“择机重启R市核电项目”虽然引起了一些风波,但2011年3月,日本福岛核电站泄漏事件使得核议题在世界范围内引发了新一轮的争议,国务院紧急宣布暂停审批所有核电项目,使得R市的核电项目陷入新一轮的长时期搁置中。在这一背景下,Y区反核业主和R市政府的冲突渐趋平息,使这些中产阶层业主呈现出并非单一的功能:一方面,由于该项目并没有完全取消,在“重启核电”审批迟早开始的态势下,2015年仍有部分反核业主在Y区宣传造势,对R市的社会稳定造成一定的负面影响。但另一方面,现在的Y区有200多个小区,外地业主已达30余万,常住人口也有数万人①笔者与Y区反核业主袁某的访谈(2016年7月28日)。,他们对当地经济的快速发展是有助益的。同时,由于R市中产阶层群体的增多,起到了缓冲地带或者防震垫的作用,进而保持了社会的弹性稳定。

四、从“稳定”到“冲突”:中产阶层功能演化的中介机制及其限度

对比R市1983—2015年城市中产阶层对该市功能的演变历程,可以初步观察到:R市Y区的业主主体、地理和人文环境等方面都没有显著的改变,且都发生于网络公共空间不断开拓,中产阶层在政治上的意识较为活跃的新时期。然而,在实践情境中,城市中产阶层的功能在同一场域下,随着时间情境的转变,扮演的角色发生了显著转变,甚至出现了彼此差异、对立的新功能(图1)。鉴于此,我们不禁要追问:为什么在“邻避运动”这一特定情境下,城市中产阶层业主的“社会—政治”功能在呈现出如此迥异的差异?这种功能转化背后蕴涵着怎样的形成机理?本文从案例中概括出中产阶层功能演化的有效影响机制,试图对此予以揭示。结果表明:差别阶层特质、中产精英上台等内部中介机制以及怨愤情绪生产、政府内部分歧等外部中介机制是中产阶层功能演化的深层机理。

图1 R市中产阶层社会政治功能演化

1.内部中介机制:“差别阶层特质”与“中产精英上台”

(1) 差别阶层特质

胡联合等曾指出,“中产阶层本身是一个处于社会上层与下层之间的成分复杂的社会阶层,在它的内部又有不同的层级。这些不同的层级的业主在价值观上是互有差异的,他们的社会政治态度也不相同”[3]。换言之,中产阶层内部本身是具有差别化特质的,也即不同身份差异的中产阶层所具有的社会政治态度是不尽相同的,由此,在合法利益受到侵犯时可能采取的行为逻辑也不相同,其社会政治功能也存在着差异化。大体而言,在政府没有“过错”,社会环境良好的态势下,具有不同身份差异、社会政治态度差异的中产阶层群体往往都发挥着稳定器的正向功能。但在利益受犯,政治空间过度挤压时,不同身份特质的中产阶层的功能就会转化。职业地位相对较高的政治、文化、经济精英等“中产阶层”对体制的依赖度较高,往往会保持相对稳定,而其它身份的中产阶层则诉诸于抗争。

就案例而言,R市Y区中产业主在初期发挥着“稳定—缓冲”的正向功能,但2006年以后,随着核电项目在该市筹建,中产业主们开始走向抗争,对社会、经济秩序带来一定的负面影响。这种功能演变在很大程度上与Y区中产阶层本身的身份特质相关。在一定意义上,Y区的中产阶层属于对体制依赖程度较低的政治、文化、经济等方面的知识分子,以R市“邻避”抗争骨干吴某为例,其职业现虽为某高等院校教师、工会主席。但是,他本是出身于河北农村的普通草根家庭①资料来源:反核人士袁某整理的相关材料。,因为高等教育机会扩张成为以高学历为主要特征的中产阶层。这一类群体虽然跻身于中产阶层,但是在整体社会层级中地位较低,对体制的依赖程度较低。“他们的社会公正理念最强,对下层民众的疾苦最有感受”[7]。所以,他们成为对政府和社会现实发表最为激烈的批评意见的主体。因此,其社会政治功能往往容易发生转化。

相反,职业地位相对较高的政治、文化、经济精英等中产阶层往往对体制的依赖程度较高,比如政府系统、司法系统以及直接或间接从属于政府、企/事业单位的从业人员可能在政府施加压力的情况下不抗争或中途退出抗争。即使与政府系统并不隶属,但由于“资源依赖”或“利益联盟”等因素的影响,这些中产业主们往往难以出现抗争行为,在一定意义上就常常成为具有相对稳定的“社会—政治”功能的角色。譬如,有研究者以上海市中产业主的维权运动为例,发现职业地位相对较高的政治、文化、经济精英(高等法院法官、律师、警察等)往往不会参与到抗争中。由上,可初步得出结论:中产阶层内部身份特质的差异化导致其对国家权力系统的依存程度产生差异,这是其功能演化的内在驱力。

(2)中产精英上台

虽然我们已经指出:对体制依赖程度较低的边缘中产阶层更易产生抗争行为,导致社会政治功能的转化。但这只是影响中产阶层功能演化的内部条件之一。在很多情况下,边缘中产阶层也会因为政府镇压、资源依赖等因素而放弃抗争,继续充当社会“稳定—缓冲”器的角色,这种例子在现实中并不鲜见。尤其是当政府妥协意愿较低时,这些对政府和社会现实发表最为激烈批评意见的中产阶层也会“袖手旁观”。此时,边缘中产阶层往往会产生中产精英等抗争骨干分子,他们是推动边缘中产阶层继续深入抗争和功能演化的核心助推器。作为边缘中产阶层的代表,这些中产精英在连接不同群体、动员资源和参与者、传播和交换信息等方面发挥着重要作用[21]。在一定意义上,如果没有边缘中产阶层内部的(抗争/维权)精英的生产,他们的“社会—政治”功能往往与职业地位较高的政治、文化、经济精英等中产阶层所一致,最终会趋于稳定。

在R市的“核邻避运动”中,部分Y区的边缘中产阶层虽然对这一项目的兴建颇有微词,但并未付诸于行动。因此,其仍然发挥着“稳定—缓冲”的社会政治功能。这种功能转变肇始于3位反核骨干分子袁某、吴某和李某的出现。袁某是一位50多岁的城市中产业主,年轻时是军人。2006年3月到Y区后即被优美的海岸风光吸引购买海景房作为退休养老之所;吴某则是国内某知名高校教师兼工会主席。与袁某一致,都是在Y 区购房后得知附近有核电备选厂址而投身抗争之中;李某的历史颇为复杂,她年轻时曾到农村插队,“文革”结束后恢复高考,她考上了师范大学中文系,毕业后一直在“党媒”工作。因为文化职业素养,李某具有很高的维权意识和相关的媒体人脉,也是反核人士中最早关注R市核电项目选址的。这些抗争骨干在整个“核邻避运动”中充当着组织者、领导者、谈判者的多重身份,由此成为中产阶层社会政治功能转化的核心助推器。

2.外部中介机制:“怨愤情绪生产”与“政府内部分歧”

(1)怨愤情绪生产

前文已阐述了在整体社会层级中更靠近下层,对体制的依赖程度较低的边缘中产阶层及其内部的中产精英往往是激进“邻避运动”的领衔者,是中产阶层功能演化的推动力量。就常识经验而言,多数边缘中产阶层及其中产精英往往还受外部中介机制影响和制约。而怨愤情绪生产就是中产阶层社会政治的功能演化的直接导火索。在R市的案例中,Y区中产阶层原本发挥着“稳定—缓冲”的社会政治功能,随着R市核电项目选址,业主们的怨愤情绪逐渐弥散:一方面,早在R市实施旅游兴市政策伊始,部分购房业主虽然对R市的核电项目有所耳闻,也较为担忧,但开发商以“这事儿嚷嚷了多少年,搞不成了”为由说服外住民购房置业,当地政府也刻意隐瞒该市核电项目,使中产业主们感觉被骗。另一方面,许多Y区业主指出:R市核电项目本身从选址到“公众环评”等过程存在一系列不合理甚至不合法,R市已经不具备先期核电选址的条件,这是触发他们抗争的主要动因①笔者与Y区反核业主吴某的访谈(2016年7月27日)。。

实质上,不只是R市Y区,在很多城市也常常可见这种情况。即很多商品房小区的中产业主在入住后,发现小区的现实情况与开发商(本文的案例中还包括R市政府)最初的承诺之间存在着很大的差距。前已述及,靠近上层的中产阶层在面对合法利益受到侵害时,由于体制依存、利益联盟、资源共享等多种因素的影响,往往会将这种现实差距带来的怨愤情绪自我压制,难以诉诸于抗争行为。因此,其“社会—政治”功能会趋于稳定。然而Y区的中产业主们更多的是体制依存度较低的边缘中产阶层,他们在面对开发商的欺骗或其他行动者(比如,本案例中的R市政府)侵犯自身利益时,往往试图与相关部门交涉,表达利益诉求。尤其是当怨愤情绪逐渐问题化,政府又难以合理化排解时,中产业主众的不满,就会触发抗争行为的产生。此时,中产阶层的社会政治功能也随着发生流转。

(2)政府内部分歧

在R市的“核邻避运动”运动中,还有一个值得注意的现象:即政府系统内部对于R市核电项目选址本身就存在争议性。1983年,R市核电项目选址是由省级政府择优确认呈报给国家的,R市作为一个县级市并没有对于核电项目的话语权,即使R市所属的上一级地级市政府对于核电项目选址也不具有发言权。因此,R市的核电选址在政府系统内部事实上是存在意见分歧的。这一点也为Y区的抗争力量获悉。例如,反核业主吴某就明确指出,“他们(指政府内部)也不是铁板一块”①。政府内部的这种意见分歧就给予政治系统外部的边缘中产阶层以一定的“边际力量”[22]。这种边际力量输出到政治系统外部时,增加了抗争者的抗争动力,从而动摇了原有阶层为R市提供的“稳定—缓冲”的社会政治功能,加速Y区中产阶层的功能演化。

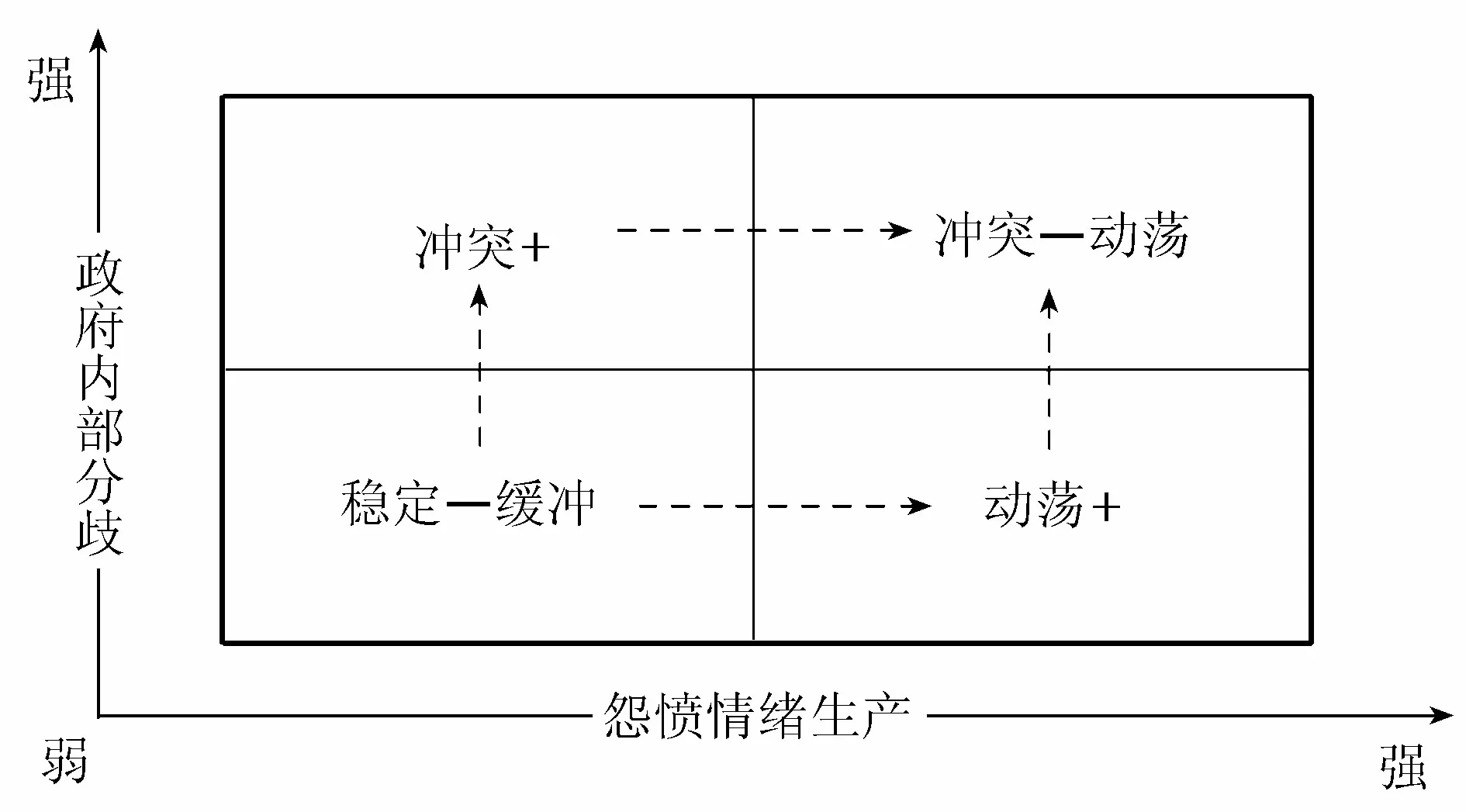

“政府内部分歧”对中产阶层社会政治功能转化的作用体现在:当政府系统内存在异议时,中产业主们更易通过制度性或非制度渠道引导和扩散业主们的怨愤情绪。由于政府系统内部持异议的部分政治精英与边缘中产阶层在一定程度上达成了隐性共识,前者会默认后者的一些适度的抗争行为。譬如,一般而言,政府对“邻避运动”的态度主要包括:容忍、镇压、妥协或妥协与镇压的混合[23]。当政治系统内部没有边际力量输出时,一致的“维稳”需求往往会让政府采取镇压的手段,中产阶层的功能很难实现转化。相反,当政治系统内部存在“边际力量”时,中产阶层的“冲突”性就逐渐显现。如Y区业主集体赴京上访、公开签名等抗争的过程中,R市政府一直是默许和容忍,并未对反核业主们有强烈的镇压行为的“象征性姿态”。甚至袁某、吴某等反核的骨干力量还表示,他们和当地政府、核电企业已有良好的关系,这就赋予了中产阶层功能转化的外部机会。图2通过二维分析框架来简单表示外部中介机制对中产阶层政治功能演化的作用。

图2 外部中介机制的二要素关系呈现

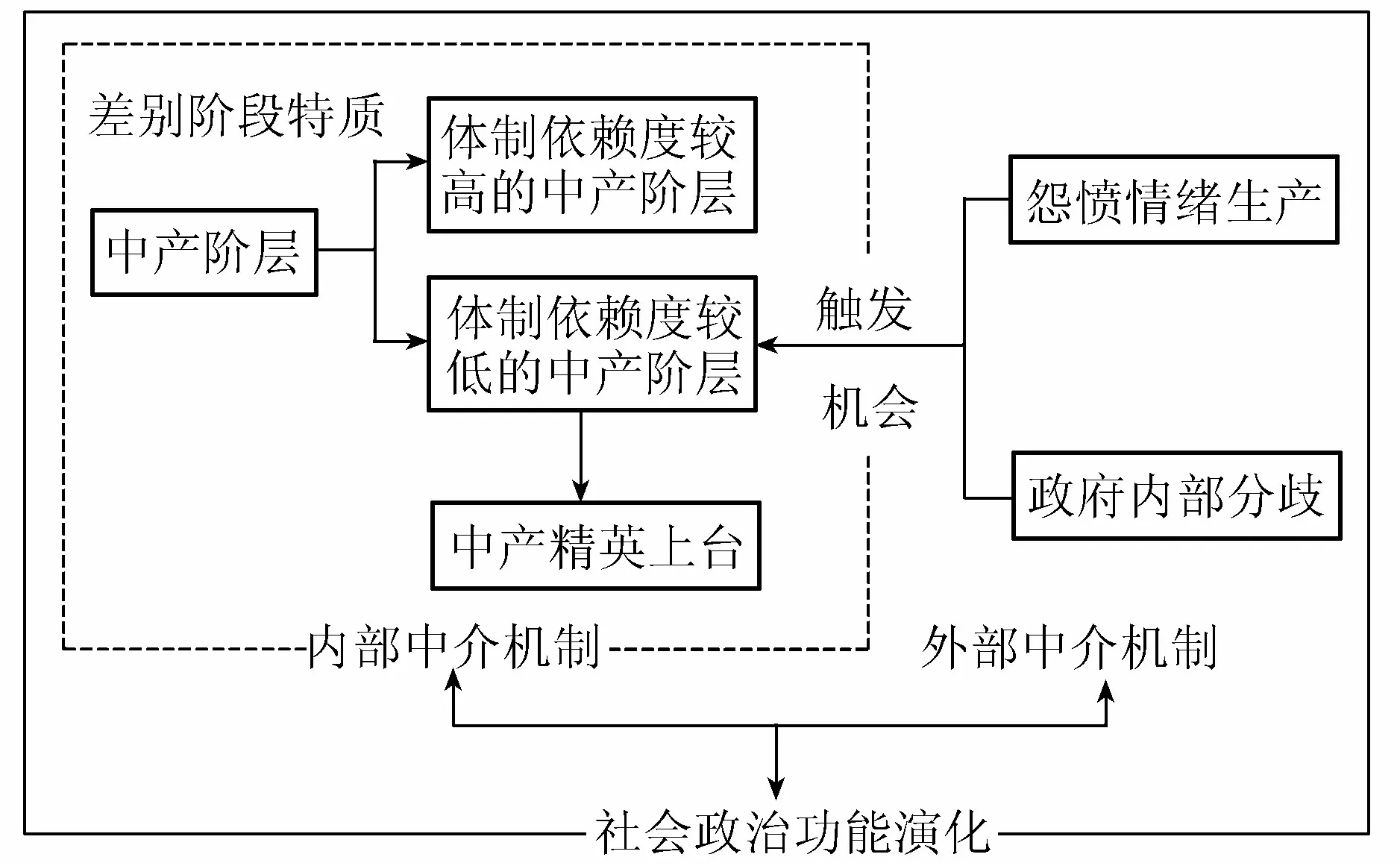

如前所述,内、外部中介机制的不同要素都可能对中国中产阶层社会政治功能演化产生影响,但不同要素影响的具体机制并不相同。对于内部中介机制而言,“差别阶层特质”与“中产精英上台”都决定着中产阶层功能演化的可能性。具体来说,与职业地位相对较高的政治、文化、经济精英等对体制依赖度较高的中产阶层相比,与体制依赖度较低的边缘中产阶层更容易启动抗争行为,这是其社会政治功能演化的内在驱力。即使出于“资源依赖”或“利益联盟”等因素影响,体制依赖度较低的边缘中产阶层没有启动抗争,但中产精英的上台会促成抗争群体的凝聚、动员,仍然会成为中产阶层功能演化的核心助推器。其次,边缘中产阶层及其中产精英上台固然会促生功能演化,但往往受外部中介机制的影响和制约。一方面,中产阶层的功能转化往往是“怨愤情绪生产”的结果,它是中产阶层社会政治功能演化的直接导火索;另一方面,由于政府对于项目本身可能存在内部分歧,这就给予政治系统外部的边缘中产阶层以一定的“边际力量”。这种“边际力量”输出到政治系统外部时,增加了抗争者的抗争动力,从而给予中产阶层功能演化一定的外部机会。

在当今中国社会“邻避运动”实践进程来看,前述动因并非是各自独立发生作用,而是同时影响着“邻避运动”中的城市中产阶层业主从“稳定—缓冲”器到“冲突—动荡”器的功能演化,产生不同程度的作用力(图3)。

图3 中产阶层社会政治功能演化的中介机制

3.中介机制的限度

靠近社会底层的边缘中产阶层及其内部的中产精英在生产“怨愤情绪”和政府内部分歧的外部机会下,能够造成“社会—政治”功能的演化。然而,在笔者的田野调查过程中还注意到了另一些颇具意味的现象:即无论是在R市的“核邻避运动”个案中,还是浙江杭州、广东深圳、湖北仙桃的城市市民中产阶层,他们虽然诉诸于抗争,但通常会将自己的维权行动限定在某一区域的特定范围,争取在法律的框架内表达自己的诉求,极少对社会秩序造成较大程度的破坏[21]。因此,中国城市中产阶层的社会政治功能即使从“稳定—缓冲”器转化到了“冲突—动荡”器,但往往也不会演变为“颠覆—异化”器。那么,为什么中介机制对社会政治功能的转化呈现出一定的限度?

(1)身份限制: 主观上没有突破限度的抗争意愿

在中产阶层社会政治功能转化的内部中介机制部分,我们已经指出边缘中产阶层及其内部的中产精英是驱动其功能演化的内在驱力和核心助推器。然而,在我们肯定边缘中产阶层及其内部中产精英对社会政治的功能转化时,就不得不注意到中产阶层的身份特质对这种转化的限度问题。在出现了“中产精英”的“邻避运动”中,我们可以为中国的城市中产阶层简单勾勒出一幅画像。从本文研究的R市个案来看,Y区的中产阶层往往是具有较高的文化水平和在外生活或闯荡的经历,对政府处理问题的逻辑较熟悉,能说会道、足智多谋的一类群体,他们往往具有很强的社会公正理念。例如,反核骨干业主袁某指出:他们并不是单纯为了自己的私利,保护(R市)环境的意义要比为了一点钱去反抗的意义大得多①笔者与Y区反核业主袁某的访谈(2016年7月28日)。。这种情绪激发了他们的抗争行为,引起社会政治功能的转化。但同时又使反核业主们的头顶都会顶着一柄“达摩克利斯之剑”,使其面临着极大的法律/政治风险。

在“邻避运动”的抗争过程中,中产业主们的捍卫、维权等“怨愤情绪”既有针对开发商的,也有针对R市政府。这就不可避免的使中产阶层的“邻避抗争”面对了市场权力和国家权力系统等政治权力的双重压力,给边缘中产阶层尤其是其中作为抗争骨干的中产精英以极大的安全焦虑。由于自改革开放伊始,“稳定问题始终在政府的目标函数中占据决定性权重”,在这种“稳定压倒一切”的特殊语境下,可能给社会秩序带来破坏的中产精英等骨干分子往往被地方政府通过“拔钉子”等摆平策略而冠以“扰乱社会秩序”的罪名所羁押入狱,这种抗争所带来的安全焦虑无论是草根阶层还是中产阶层都可能面临[24]。因此,城市中产阶层在“邻避运动”的抗争过程中往往不具备抵抗到底的勇气和意愿。如Y区反核骨干吴某指出,“我们本来没想抗争到底的,当时和核电交流的时候,我们就不具备这种抗争到底的,没有这种毅力和精神,何必呢,我管这些干嘛。我只是表达我的意见!”②笔者与Y区反核业主吴某的访谈(2016年7月27日)。

(2)制度限制:客观上降低抗争的政治风险

社会政治功能的转化,是边缘中产阶层及其内部的中产精英生产出怨愤情绪,并在“政府内部分歧”的外部机会下产生抗争行为的过程。在这一过程当中,需要(边缘)中产精英们依靠资源、采用策略进行有组织动员,当他们动员以试图有效地抵制部分“邻避设施”的选址时,一般会寻找合法的手段来尽可能地避免抗争所伴随的法律/政治风险。因为,中产业主的组织化“邻避”行动有可能被地方权力系统视为“群体性事件”的风向标,这种抗争所带来的法律/政治风险,使得“邻避群体”特别重视当前的政治与法律许可范畴,在客观上往往会采取一些能够有效降低抗争风险的策略,比如依法抗争、依理抗争等“踩线而不越线”的抗争行为,从而降低抗争的烈度,在客观上抵消了中产阶层的功能向“颠覆—异化”演变。

为了使邻避运动能得以可能与持续,中产阶层的邻避抗争往往也会不断降低抗争的法律/政治风险,以获得地方权力系统的“友善而宽容”的态度。前已述及,地方权力系统对抗争者的态度大概分为妥协、容忍、镇压或者多种态度的结合。事实上,如果中产业主的抗争行为在法律和制度适度允许的范围内,踩线而不越线,地方权力系统往往愿意默许他们的抗争(譬如,R市政府与Y区抗争者的关系较为温和),甚至给予他们适当的抗争空间,这间接促成其社会政治功能的转化。比如,反核业主袁某指出:“我们采取的都是合法的途径,比如网络上的有分寸的宣传,都是要讲理的。我们的目的就是通过合法途径或一些私人关系把当地情况跟有关部门去反映”①笔者与Y区反核业主袁某的访谈(2016年7月28日)。。与之相反,如果中产业主们的抗争行为已经超出了社会系统稳定的最高值,对当地政治、社会秩序产生负面影响,地方权力系统会迅速采取措施(甚至是暴力威胁等)挤压抗争空间。

因此,基于自身的安全考虑、抗争的可能与持续等原因,在现有制度限制下,中产业主的抗争往往会不断降低抗争的法律/政治风险。也正是由此,一直维持在合法空间内踩线而不越线的“邻避抗争”并不会促使中产阶层的社会政治功能走向“颠覆—异化”。

事实上,“身份限制”和“制度限制”在中产阶层社会政治功能演化的过程中的作用具有显著的二重性。这种二重性为我们思考“邻避运动”中的中产阶层的抗争行为和社会政治功用提供了新视窗。一方面,“身份”与“制度”限制的二重性凸显了城市中产阶层在“邻避”抗争过程中的巨大张力,它渗透于反核业主们的生活中,推动着Y区业主不断进行抗争,进而使得其社会政治功能从“稳定—缓冲”演化为“冲突—动荡”器;另一方面,“身份”与“制度”限制的二重性又限定了中产阶层抗争的边界,使其功能不会逐渐转向“颠覆—异化”器。在上述机制的塑造下,城市中产阶层更多扮演着社会变迁的推动器的角色。它在某种程度上既可以稳定中国的社会政治秩序,又吸纳了不同阶层的价值期望。

五、总结与讨论

自20世纪90年代以来,“中产阶层”的相关研究在中文学术界引起广泛的关注后,研究者们聚焦于中产阶层的来源、构成、规模、功能等,取得了较丰硕的研究成果。就既有文献来看,这些研究要么是将“中产阶层”视为“稳定社会的结构性力量”,要么是将“中产阶层”视为“引发社会动荡的不稳定力量”。本文的研究一定程度上延续了上述研究范式,所不同的是,本文已经脱离了由争论中产阶层单一功能转向分析在什么特定情境下,中产阶层会彰显某一种功能,以及不同功能特征间转变的中介机制。作为本文在开篇所提出的当今学术界在中产阶层社会政治功能研究时存在的几个问题的回应。研究发现,中国中产阶层的社会政治功能不能简单地归结为稳定还是动荡的单一功能。而应该考察在不同特定情境下,中产阶层社会功能的流变。如果非要给中国的中产阶层一个“定性”的概括,毋宁说他们是社会变迁的“推动器”。

进一步研究发现:中产阶层的社会政治功能演化是差别阶层特质、中产精英上台等内部中介机制和怨愤情绪生产、政府内部分歧等外部中介机制共同作用的结果。对于内部中介机制而言,职业地位较低的边缘中产阶层对国家权力系统的依存度较低,因此更容易启动抗争行为。即使出于“资源依赖”或“利益联盟”等因素影响,与体制依赖程度较低的边缘中产阶层没有启动抗争,但中产精英的上台会促成抗争群体的凝聚、动员,仍然会成为中产阶层功能演化的核心助推器;对外部中介机制而言,一方面,中产阶层的功能转化往往是“怨愤情绪生产”的结果;另一方面,由于政府内部对项目本身可能存在内部分歧,这种“内部分歧”输出到政治系统外部时,增加了抗争者的抗争动力,从而给予中产阶层功能演化一定外部机会。事实上,“稳定—缓冲”与“冲突—动荡”是中国中产阶层,一个硬币的两面,是合二为一的。中国的中产阶层在政府允许的框架内抗争,但是洞悉政府允许抗争的边界和红线,其抗争行为往往都避免触及这一红线。由此可以引申出:在中国的中产阶层抗争中,“动荡”不与“颠覆”相关联,从而指出,中国近几年来的部分社会抗争现象,尽管是由中产阶层引领的,但是中国中产阶层的抗争往往不会冲击当前的政治与社会秩序,也是中产阶层引领的结果,改变了以往中文学界对中产阶级“动荡—颠覆”相关联的命题。

[1] 李路路, 李升. “殊途异类”:当代中国城镇中产阶级的类型化分析[J]. 社会学研究, 2007(6):15-37.

[2] 陈鹏. 从“产权”走向“公民权”——当前中国城市业主维权研究[J]. 开放时代, 2009(4):128-141.

[3] 胡联合, 胡鞍钢. 中产阶层:“稳定器”还是相反或其他——西方关于中产阶层社会政治功能的研究综述及其启示[J]. 政治学研究, 2008(2):43-51.

[4] 周晓虹. 中产阶级与中国社会的改革开放[J]. 探索与争鸣, 2008(7):10-12.

[5] 张翼. 当前中国中产阶层的政治态度[J]. 中国社会科学, 2008(2):117-131.

[6] 吕庆春, 伍爱华.中产阶层是社会发展的“稳定器”吗?[J]. 探索, 2016(4) :174-180.

[7] 陈金英. 中产阶层政治动向研究述评[J]. 上海行政学院学报, 2012, 13(4):104-111.

[8] 李路路. 中间阶层的社会—政治功能:新的问题和视角[J]. 探索与争鸣, 2008(7):11-13.

[9] 刘欣. 中国城市的阶层结构与中产阶层的定位[J]. 社会学研究, 2007(6):1-14.

[10] 陈映芳. 行动力与制度限制:都市运动中的中产阶层[J]. 社会学研究, 2006(4):1-20.

[11] 娄春杰. 中产阶级、政治民主与经济增长:一个文献综述[J]. 社会主义研究, 2014(1):167-172.

[12] 刘毅. 中产阶层消费需求结构的数量分析——基于珠江三角洲城镇居民住户的微观消费数据[J]. 消费经济, 2008, 24(3):3-6.

[13] 李春玲. 寻求变革还是安于现状:中产阶级社会政治态度测量[J].社会, 2011, 31(2):125-152.

[14] 李正东. 论中国中产阶层的社会现代化功能[J]. 南京社会科学, 2002(10):44-48.

[15] MOORE B J. The social origins of dictatorship and democracy: lord and peasant in the making of the modern world[M].Boston: Beacon Press, 1966:418.

[16] WALSH K C, STOKER L. The effects of social class identification on participatory orientations towards government [J]. British Journal of Political Science, 2004, 34(3):469-495.

[17] 张翼. 中国城市社会阶层冲突意识研究[J]. 中国社会科学, 2005(4):115-129.

[18] 张磊. 业主维权运动:产生原因及动员机制——对北京市几个小区个案的考察[J].社会学研究, 2005(6):1-39.

[19] 李德满. 群体事件中的理性暴力及其法治化治理——以北京Q小区业主维权事件为例[J]. 江西社会科学, 2016(1):199-204.

[20] 塞缪尔·P.亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 王冠华,刘为,译.上海: 上海人民出版社, 2014:230-250.

[21] 盛智明. 组织动员、行动策略与机会结构业主集体行动结果的影响因素分析[J]. 社会, 2016, 36(3):110-139.

[22] TARROW S. States and opportunities: the political structuring of social movements [M]//JOHN D M,MAYER N Z.Comparative perspectives on social movements:political opportunities,mobilizing structures,and cultural framings.Cambridge:Cambrige University Press, 1996:41-61.

[23] CAI Y. Collective resistance in China: why popular protests succeed or fail [J]. China Review International, 2010,17(17):100-112.

[24] 应星. 草根动员与农民群体利益的表达机制——四个个案的比较研究[J]. 社会学研究, 2007(2):1-23.

(责任编辑:吴 玲)

10.3876/j.issn.1671-4970.2017.04.013

2017-04-02

国家社会科学基金项目(16BZZ079)

王刚(1979—),男,山东即墨人,副教授,博士,从事海洋环境管理、公共管理研究方法等研究。

C912

A

1671-4970(2017)04-0074-09