世界遗产地·地球绿宝石荔波喀斯特上的自然历史秘境

李继勇++贺泽劲

图/《中国周刊》记者 杨剑坤、邓碧林、覃龙江、李林、李金福、熊亚平、姚先顿、Sam Debell

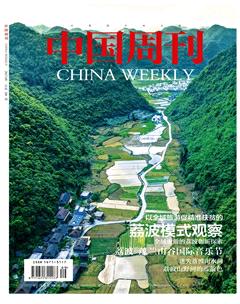

荔波是黔南布依族苗族自治州的一个县。从巍峨的峰丛到奇特的原始森林,从锦绣匝地的湿地到磅礴奔腾的瀑布,从多姿多彩的物种到旖旎万千的少数民族风情,走进荔波,就仿佛徜徉在一个喀斯特地質博物馆。喀斯特地貌如影随形,其中不乏鬼斧神工、令人叹为观止的自然奇景,仿佛遗世独立的佳人,散发着穿越时空的魅力。

荔波境内的“峰丛喀斯特”地貌气势浩大,藏着各种令人惊叹的自然奇观,是一个充满多样物种的绿色宝库。

喀斯特的“地质博物馆”

“世界上最好的喀斯特在中国,而中国最好的喀斯特又在南方,就像穆斯林朝圣要到麦加,研究喀斯特也一定要来中国。”这是世界著名喀斯特专家、国际自然保护联盟(IUCN)专家、新西兰奥克兰大学教授威廉姆斯在考察荔波喀斯特后给出的评价。

喀斯特地区主要分布在地球亚热带,以贵州为中心,把桂北、滇东、湘西及川东南等地的喀斯特地区连成一片,是世界上面积最大、最集中连片的喀斯特地区,也是世界上喀斯特发育最典型、最复杂,景观类型最多的一个区域。

荔波有如端坐云贵高原门槛上的少数民族少女,巧目盼兮、绿波浩渺,并以其典型的锥状喀斯特地貌特征,在2007年引领着“中国南方喀斯特”步入世界自然遗产殿堂。

荔波喀斯特是“中国南方喀斯特”的杰出代表,境内喀斯特地貌十分发育,是贵州高原和广西低地过渡地带“峰丛喀斯特”中最具代表性的,其锥状喀斯特地貌特征更是代表了大陆型热带——亚热带锥状喀斯特地质演化过程。这里的喀斯特形态多种多样,主要有落水洞、漏斗、洼地、槽谷、盲谷、盆地(坡立谷)、峰林、峰丛等,锥峰尖削而密集,洼地深邃而陡峭,锥峰洼地层层叠叠,形成了峰峦叠嶂的喀斯特峰丛景观。

如果有足够的高度俯瞰地球,便能看到荔波所在的“地球的腰带”地区,已变得满目疮痍,这一纬线上的陆地已经或正在沙漠化,失去绿色的大地如患癣疥,令人类目光焦灼。可是,当目光扫过中国西南的黔桂交界处,能瞬间变得温润,因为除了海洋、城市和沙漠外,地球腰带上还缀着一颗璀璨夺目的绿宝石,那便是一片荒漠甘泉般存在的茫茫绿海。荔波就是这颗“绿宝石”最为纯净透明的部分。

荔波的原始森林中随处可见盘根错节的藤蔓,树木发达的根系深扎在岩石和土壤之中,顽强地向上生长。

“如果‘中国南方喀斯特是世界喀斯特头顶上的一顶皇冠,那荔波则是皇冠上最为璀璨的‘绿宝石。”世界自然遗产专家桑塞尔博士对荔波喀斯特作了个形象的比喻。

与别处的岩石裸露嶙峋的喀斯特不同,荔波的喀斯特地貌上覆盖着森林。根据喀斯特地貌形态与森林的不同组合,喀斯特森林地貌则可分为漏斗森林、洼地森林、谷地森林(盆地森林)和槽谷森林四大类。

漏斗森林亿万年来一直是珍稀动植物的天堂,也是喀斯特森林最具代表性的景观。漏斗,是一种十分普遍的地表喀斯特形态,是周围的峰林围成中间一个倒圆锥形凹陷地,主要发育于可溶性的碳酸盐岩和蒸发岩中,它的绝妙之处在于底部通常有一个洞眼,水正好从此漏走,漏斗壁上陡直险要,洞眼周围分布着森林。旺牌山是体验漏斗的绝佳之地,这里的山谷深不可测,原生植被繁茂,深入漏斗底部,则有如走进终年阴湿的井底。

洼地森林,是长在洼地四周的森林。由于洼地底部开阔平坦,土质肥沃,边缘常有喀斯特泉和地下河缓缓流出,洼地森林因而山清水秀,犹如一幅田园森林画卷。凉水井是一个典型的峰丛洼地,周遭峰丛耸立,峰丛底部有一处百余亩的洼地,村庄、河沟点缀在其间,登顶俯瞰,锥峰林立,置于洼地之上宛若盆景佳构,玲珑秀丽。

谷地森林,是被森林覆盖的喀斯特盆地。高耸的青峰环绕盆地,山水交融,上下碧绿。槽谷森林,是指森林覆盖率较高的喀斯特槽谷,居高而望,整个槽谷像绿色长蛇蜿蜒大地之上,谷中巨石累累,林木高大,多有地下河出没,景致宁静幽清。

喀斯特森林的“山水孤品”

森林很宝贵,对喀斯特地区来说尢为宝贵。

在亚热带喀斯特地区,过去都有喀斯特森林的分布,但后来大多数已遭破坏。由于喀斯特生态系统的结构、功能与抗干扰能力都很脆弱,一旦植被遭到破坏,将加剧水土的彻底丧失——有研究表明,喀斯特地区形成一厘米厚的土壤约需一万年时间。所以,绝大多数喀斯特地区呈现出干旱荒芜的石漠化景观,其生态环境非常不利于生物生存特别是高大乔木的生长,贫穷落后几乎成了喀斯特的代名词。

荔波因有森林的庇护,水系格外发达,从瀑布到水上森林再到暗河,无一不是喀斯特的“杰作”。

在全球喀斯特地貌植被几乎荡然无存的今天,荔波喀斯特却有如空谷幽兰,幸运地保存了原生性很强的原始森林。1988年,国务院在荔波设立茂兰国家级自然保护区,以保护完整的综合自然生态系统和珍稀孑遗动植物资源。

扎根在嶙峋石骨之上的,以碳酸盐岩为着生基岩,荔波的喀斯特森林有着超强的生命力和适应性,被当地人形象地叫做“石上森林”。这里的树木、藤萝、灌丛、花草,长着的仿佛不是根,而是牙齿,它们咬定裸露的岩石,无论生长在悬崖峭壁,还是石沟岩缝,都郁郁葱葱,葳蕤无比。

尤其令人称奇的是根与石的故事。这里的树种的根系都极其发达,还能分泌出将岩石溶蚀出道道融痕的特殊物质,在岁月的洗礼中,能慢慢将岩石溶蚀、挤裂,将根须扎进岩石。所以,在森林中,多见姿态各异的根系穿行岩石间,它们见缝就能插针,遇石沟石缝就穿石而过,遇大石压顶就盘根错节,遇陡岩则瀑布般倒悬。更有一種“树抱石”奇观,是树木用根系把石头紧紧包裹在中间,树与石深情相拥,几乎融为一体。

在荔波茂兰,小七孔景区因景观多样成为游客的最爱,而作为喀斯特典型景观的溶洞也是游客极为喜爱的。

原始森林是荔波喀斯特的精髓所在。荔波之所以在喀斯特景观中一枝独秀,就在于其峰峦幽谷覆盖着浩瀚稠密的原始森林,原始森林仿佛点睛之笔,使峰丛峡谷、奇峰异石增添了原始生机和神秘之美。

“石上森林”不仅维持着荔波良好的生态系统,其所涵养的自然之美,也堪称喀斯特原生态的“山水孤品”。孤峰作笔,泼墨绿意,广袤森林的存在,使荔波超脱了喀斯特风景的固定模式,也改变喀斯特贫瘠荒芜的情调,把千姿百态的山光水景、地下溶洞与碧绿的森林景色揉合在一起,有如一幅墨意淋漓的山水画。

而位于荔波县南郊的茂兰国家级自然保护区集世界自然遗产地、世界人与生物圈保护区、国家级自然保护区三顶桂冠于一身,在典型的裸露型的喀斯特地貌上,保存了“下有峰林、上有森林”集中连片原生性较强的喀斯特森林。1996年4月,茂兰国家级保护区被联合国教科文组织纳入世界人与生物圈保护区网络,成为世界自然保留地之一(MAB)。2002年7月,因喀斯特原始森林面积在世界上同类面积中最大,茂兰被载入2002年新版的《大世界吉尼斯记录大全》。

茂兰保护区宛若伫立喀斯特地质舞台中心的公主,一派纯真天然,一颦一笑,描绘出一个万物有灵、如梦如幻、如诗如画的隐秘灵境。无论是风姿卓绝的喀斯特地质地貌,还是奇迹般存在的喀斯特原始森林,无论是生机勃勃的物种,还是多彩多姿的人文风情,都赋予坚硬冷峻的石灰岩以生命的活力和温度。

因有了森林,荔波从不缺水。在茂兰时不时能看到喀斯特泉、喀斯特潭、喀斯特森林沼泽和地下河天窗等。喀斯特森林湿地堪称喀斯特地貌上的自然奇迹,在茂兰,湿地占到总面积的六分之一,这更使其他喀斯特地区相形见拙。保护区里的五眼桥景区寓山、水、潭、瀑、洞、林于一体,融合了喀斯特地貌的多种形态。

溶洞是喀斯特地貌最具代表性的景观,茂兰拥有许多气势壮观、神秘莫测的溶洞,已探明具有旅游和探险价值的就有20多个。能叫出名字的有密林深处的核心区还有更多隐藏的洞。

在玉屏山俯瞰荔波县城,只见樟江如玉带环腰,河上的彩虹桥如长龙卧波。迄逦而行的樟江河是荔波的母亲河,一脉碧波贯穿水春河峡谷和大七孔、小七孔景区,有如一个美仑美奂的山水画廊。

最受游人青睐的小七孔景区,仿佛用一个宽仅一公里、长不足十公里的幽谷,打造了集山、水、洞、林、湖、瀑、石、水等景观于一体的“超级盆景”,峡谷里水声潺潺、山石玲珑、植被秀丽,景点有拉雅瀑布、涵碧潭、小七孔桥、68级瀑布、知音谷、龟背山、飞云洞、野猪林、水上森林、翠谷、鸳鸯湖、蝙蝠洞、卧龙河、卧龙潭、天钟洞、月亮洞、汤粑石林、一龙戏九珠等。其中,龟背山有峰林峰丛,是原始性很强的喀斯特森林,野猪林则是漏斗森林。涵碧潭上游仅长1.6公里的狭窄山谷里,沿高高低低的河床,错落着68级瀑布和跌水,如此众多而密集的瀑布、跌水,实属全国罕见。水上森林亦名瑶池,在三百来米的河谷里丛生着有如翡翠屏障的乔木和灌木,形成了“水在石上淌,树在水中生”的奇景。

距小七孔景区仅三公里的大七孔景区,以原始森林、峡谷、伏流、地下湖为特色,景观雄峻磅礴,主要景点有大七孔桥、梦潭、恐怖峡、天生桥、妖风洞、地莪峡、大树岩、地莪宫、水神河、二层河、笑天河、龙头山、清水塘等。尤其是妖风洞、恐怖峡、地莪宫等景点,极富惊险性、神秘性、奇特性。当地布依人又称为黑洞的妖风洞,洞中有瀑,瀑下有湖,暗河阴森,辅以当地传说更是使人胆战心惊。天生桥是一座喀斯特天然桥,桥高约60米,桥厚10米,桥孔宽约20米,跨妖风洞流出的阴河水而过,气势宏伟。世界园林学会中国代表孙筱祥曾慨叹天生桥堪与法国的凯旋门齐名并重。于是,天生桥便有了“大自然的凯旋门”的美名。地莪宫是地莪河没入地下后形成的一个地下湖,宫中有河、有瀑、有湖、有天窗,幽深绝妙,有如一座梦幻的地下宫殿。

水春河峡谷长13公里,是樟江景区内最长最大的峡谷。峡谷两岸险峰夹峙,景色秀丽,野趣横生,人称“小桂林”,主要景点有梅滩、苦竹滩、白石滩、天然画图、马尿滩、急流滩、姊妹滩、长滩、白岩、龙王洞、夕照归途、三岔河、吊桥、万鸟洞等。当地对峡谷进行了旅游开发,可坐船漂流。有的河段江流如练、波光如镜,峡谷的宁静清幽之美呼之欲出,有的河段则被奇峰绝壁挟持,河流湍急惊险,过急滩,穿长浪,破浪击水漂流而下,惊险、刺激的尖叫会不绝于耳。

图1为黑桫椤,现今仅存木本蕨类植物,为国家一级保护植物;图2为白花兜兰,国家一级保护植物,属绝对禁止国际贸易的物种;图3为南方红豆杉,国家一级保护植物;图4为提灯藓,主要分布在北半球温带地区。

生物多样性的“诺亚方舟”

长期养在深闺的荔波,是人迹罕至的秘境,更是生机盎然、万物有灵的灵境。

地处中亚热带南缘,得天独厚的自然条件孕育了荔波丰富的动植物种类及遗传种质资源,拥有各类动植物及部分大型真菌有4000余种,这其中便包括大量的国家重点保护的珍稀濒危动植物。

由于岛屿状的喀斯特地貌和特殊生境,荔波还产生了许多新的特有物种,是亚热带喀斯特地貌上生物多样性保存最为完好的一块宝地,是一个罕见的、巨大的生物资源“基因库”,也是许多模式标本的产地——种子植物模式标本采至茂兰林区多达60余种,昆虫多达150种。

金线鲃与荔波盲条鳅都是首次在荔波发现的两种远古生物,长期栖息在黑暗洞穴里,双眼完全退化,但全身透明。

就如小行星的发现者可以命名小行星并得到国际公认。科研人员将发现的荣耀回馈给了脚下这片土地——在动植物界,以荔波或者茂兰命名的有23种(不含昆虫类),如荔波盲条鳅、荔波壁虎、茂兰弯茎叶蝉、茂兰蕈虻、茂兰眼蕈蚊、茂兰瘰螈、茂兰玛琳蛛、茂兰阿纳蛛、荔波球兰、荔波大节竹、荔波瘤果茶、茂兰爵床等。随着科学研究的深入,荔波不断有动植物新种被发现,也无法预测原始丛林中还有多少动植物在等待着被发现和命名。

荔波生物多样性的显著,尤以茂兰为最,不大的茂兰,仿佛上苍为珍稀濒危物种打造的一个“诺亚方舟”。“茂兰”得此地名的一个重要原因,是因为它盛产兰花。野生兰花是茂兰名副其实的主人,据科学工作者统计,茂兰有兰科植物44属139种,其中,较为珍贵的有白花兜兰、硬叶兜兰、麻栗坡兜兰、寒兰、美花石斛、绒线斑叶兰、带叶兜兰、鹤顶兰、万带兰、开唇兰等。多彩兰花,为茂兰的绿增添了几许灵动与雅致。

“因喀斯特地貌的特殊性和小生境的多样性,在荔波,一些生物形成了特有的全新物种,仅动物新种就有138种。”茂兰保护区管理局局长姚正明向我们介绍:“统计结果表明,荔波有种子植物169科721属1853种,国家一级保护植物有8种,为异形玉叶金花、红豆杉、南方红豆杉、单性木兰、掌叶木、硬叶兜兰、小叶兜兰、白花兜兰;国家二级保护植物有华南五针松、翠柏、短叶黄杉、香果树、香木莲、榉树等20余种。”

图1为中华秋沙鸭,国家一级保护鸟类;图2为白鹇,国家二级保护动物;图3为金线鲃,贵州特有种;图4为茂兰原矛头蝮,贵州特有种;图5为穿山甲,国家二级保护动物;图6为盲条鳅,溶洞生物。

“造物主对荔波是偏心的,不仅给予了它良好的气候,壮阔的森林资源,还给予了它特性鲜明的动物种类。这里有脊椎动物近400种,国家一级保护动物主要有豹、蟒、白颈长尾雉、林麝、中华秋沙鸭。国家二级保护动物主要有猕猴、藏酋猴、穿山甲、小灵猫、黑熊、斑灵猩、金猫、苏门羚、白鹇、细痣疣螈、虎纹蛙、大鳞金线鲃、长须金线鲃、多斑金线鲃、狭口金线鲃、粗壮金线鲃等。”

重视生态系统和生态保护,是当今申报世界自然遗产的主流。荔波完好的生态系统,是其入选世界自然遗产名录的不言而喻的优势,同时也是人类修复喀斯特生态系统的希望所在。

人类研究喀斯特始于十九世纪末,可在此后的一个多世纪,学者们的研究却陷入了困顿,因为他们的研究只能在生态系统遭受破坏后异化的石漠上进行,故其研究恐难周全。而荔波的生态系统基本保存了完整的原生状态,能为喀斯特研究提供真实准确的自然本底,在当今石漠化治理的浪潮中,荔波也是恢复喀斯特植被的可遇不可求的模板。

姚正明说,茂兰国家级自然保护区成立近三十年的实践,可以充分证明喀斯特是可以治理的,是可以美好的,是可以实现良性循环的。他们用不争的事实回应了那些把喀斯特环境称之为“地球的癌症”的观点。

民族风情的“万花筒”

荔波是一个少数民族聚居县,少数民族占总人口的90%,布依、水、苗、瑶、汉等民族世居于此,民风淳朴,民俗浓郁,他们以山为邻、傍水而居,用造型别致的吊脚楼,古老的耕作方式,悠扬的山歌和吹响的木叶,造就了古朴浓郁、絢丽多彩的民族文化和民族风情。

荔波少数民族的文化传统至今仍表现出强大生命力,耕织渔猎、工艺制作、生死嫁娶、居民建筑、服饰打扮、饮食养生、戏曲娱乐等无不渗透着各民族传统文化的精髓。水族的建筑、银饰、水书;布依族的村寨、傩戏、古法造纸工艺、矮人舞、土布;瑶族的蜡染等,无不表现了少数民族地区文化与生态环境的和谐一体、协调发展。布依族傩戏、水族的水书以及瑶族的猴鼓舞,被列入了国家级非物质文化遗产名录。瑶族民间陀螺竞技、布依族矮人舞、瑶族打猎舞、水族民间酿酒工艺,被列入了省级非物质文化遗产名录。水族婚俗、布依族上刀山下火海,被列入了县级非物质文化遗产名录。

布依族在历史上常被称为“夷”“苗”“仲苗”“仲家”“仲蛮”等,布依村寨多在平坝、河谷或依山傍水处,四周环绕着古老的“风水树”和茂密竹林。布依人服饰颜色喜用青蓝、白等色,布料多用蜡染布和布依纳锦,叠染是布依妇女的拿手绝活。他们自酿的米酒和玉米酒,度数低,俗称“便当酒”,酸菜是饭食中不可缺少的。“六月六”“三月三”“四月八”“了年”是布依传统节日。其中,以“六月六”最为隆重,有“祭祖”“祈丰年”“玩山”“歌节”等习俗。“三月三”则是祭灶神、山神扫寨驱灾的日子。正月最末的一天被称为“了年”,要祭祖、吃油团粑,表示新年已过,要春耕大忙了。每年的农历四月八日,布依人都要放牛一天“假”,喂牛五彩糯米饭,阳凤一带的布依人还要组织开展斗牛活动,给牛过节。布依族傩戏,由明代军队和移民带入,与本地文化融合后流传至今。板寨是一个群峰环绕的布依族民族村寨,土地革命战争时期红七军一、二纵队在这里会师,在荔波播下了革命火种。会师后的部队驻地和军部住址至今保存完好。座落在山顶的必达山寨,住房为典型布依建筑,村民热情好客,待客不醉不让归,寨中可纵观喀斯森林的外貌景观。

水族有自己的语言,有一种古老的文字叫“水书”,单字仅有一百多个,为鬼师占卜之用,保护区内水族村寨至今仍保存有水书手抄本,是极珍贵的水族文化古籍。水族妇女服饰保留着鲜明民族特征,多以水家布缝制,无领大襟半长衫或长衫,印染在水族地区颇为盛行,马尾绣是水族独特的刺绣艺术,被誉为中国少数民族古代刺绣艺术的“活化石”。滑稽幽默的布依矮人舞,源于明末清初,是布依人自娱自乐的活动,被誉为“东方卓别林”。卯节,是水族人的年节,被中外人类学者称为“东方情人节”,也称“歌节”,其日期依据水族历法推算,具体日期虽不固定,但均选在水历九、十月(阴历五、六月)内的卯日分四批过节。卯日是卯节的高潮,这天人们要盛装赶往卯坡(各地约定俗成集会聚集对歌过卯的山坡),未婚男女们以歌传情、以歌示爱、以歌择偶,延续着水族古老的“一坡源千古,情爱唱千秋”的传统。

据《荔波县志》载,瑶民由外地迁入荔波,至明朝建文年间已有八十二洞之多。瑶族精于织染和刺绣,宗教信仰复杂,巫教、道教和原始宗教因地而异。居住山区的瑶族,有冷食习惯,食品制作考虑便于携带和储存,粽粑、竹筒饭都是他们喜爱的食品。瑶族民族传统节日有盘王节、祭春节、达努节、耍歌堂、啪嗄节等。瑶麓乡男人一律短装黑裤,俗称青裤瑶,民风剽悍,有“打奔抢婚”和“凿壁谈婚”的婚俗。“打奔抢婚”即青年男女涌上“打奔”歌坡,男女通过歌舞交流,女方中意男方便会故意唱“输”,“输者”会被“赢家”抢婚。后来,随着时代进步,“打奔抢婚”演变成了“凿壁谈婚”,即在“寮房”中进行。“寮房”临街的板壁上凿有小孔,瑶语称为“K笛”,汉语译为“青春孔”“谈婚洞”。瑶寨是瑶族一个分支长衫瑶的居住地,寨子建在平坦岩石之上,山后是近千亩的黔竹林,故又有一个名字叫“石头上的瑶寨”,是一个具有浓郁瑶族风情的民族村寨。

苗族以农业为主、狩猎为辅,饮食普遍喜食酸味菜肴,酸汤为家家必备,苗族同胞能歌善舞,尤以情歌、酒歌享有盛名,挑花、刺绣、织锦、蜡染、剪纸、银饰制作等民间工艺瑰丽多彩。大土寨是较为典型的苗族村寨,村民熱情好客,遇贵客进寨,要吹芦笙、芒筒,跳芦笙舞迎接,有时还会情不自禁地把贵宾抬起上抛,叫“筛糠”。每年春节,大土人唱歌跳舞,要狂欢上十天,会吸引周边的苗家人也来聚会。

当地政府已将各具特色的民族文化作为发展旅游的重要支撑,加强了传统村落、民族建筑、历史文化遗迹和红色文化、抗战文化旧址遗址保护利用,不仅修复了老荔波古城,留下了城市肌理,让县城“望得见山、看得见水、记得住乡愁”,更把建设乡村博物馆作为乡村文化传承的有效载体,把农耕文化、民俗风尚、历史变迁、人文风情等展示出来、传承下去,提升乡村的形象和品位。荔波县县委书记介绍说,今年年底前,荔波的每个乡镇都会建成至少一个以上乡村博物馆。

可以预见,荔波的旖旎背影,也许就在下一个时间的路口,会来一个华丽的转身,依然是仪态万千,令人惊艳。