美国研究型大学本科教学与科研持久失衡的组织学阐释

吴洪富(河南大学教育科学学院,河南开封475004)

·域外·

美国研究型大学本科教学与科研持久失衡的组织学阐释

吴洪富

(河南大学教育科学学院,河南开封475004)

本科教学与科研的失衡是美国研究型大学一个持久的问题。对于这一顽疾,组织学至少有三种可能的解释:第一种观点认为这是美国研究型大学立式架构的组织缺陷,处于上层的研究生院必然会压制下层的本科生院;第二种观点认为大学是由学科和组织形成的矩阵结构,而研究型大学学科一维的拉力过强,组织无论怎么强调教学,都无法阻挡科研的冲击;第三种观点则是新制度主义的视角,强调美国研究型大学因寻求合法性,在社会观念、政府规制和同类院校的压力下,会制定一些平衡本科教学与科研关系的正式制度,但同时又采取一些非正式策略,虚化或悬置这些正式制度。

美国研究型大学;本科教学与科研关系;立式大学;矩阵组织;新制度主义

本科教学与科研的失衡是美国研究型大学一个持久的问题。正如克拉克(Burton R.Clark)所言,20世纪初詹姆斯(William James)就以“章鱼博士”(The Ph. D.Octopus)批评了新涌现的研究型大学中的教授越来越多地被专门化的研究、研究生和博士生项目所占用的现象,而自那时起,反对过多研究、追求更重视本科教育教学尤其是通识教育便成为美国教育改革者持续的战斗口号。[1]这种批评在一定的时期内还出现高潮,如20世纪的初期、三四十年代和八九十年代。虽然每次的激烈批评都会换来美国研究型大学本科教学与科研关系的调整,20世纪90年代以来更是出现了颇具声势的“教学学术”和“重建本科教育”运动,但是,“该问题的严峻程度其实并没有得到真正缓解,有关调查数据甚至表明其表现更为突出”[2]。美国研究型大学为何无法摆脱本科教学与科研失衡的顽疾?基于对相关文献的梳理,本文认为,学界至少有三种组织学的观点对此问题加以阐释。

一、立式大学的难题

美国研究型大学的最大特点是把科学安置在了一个与本科阶段不同的、以科研为中心的学士后阶段(即研究生院),并把它作为容纳和凝聚科学的永久框架,这就形成了由本科生、研究生两个不同阶段和不同组织建制的立式大学。立式大学的框架使美国研究型大学迅速成为重要的科学中心,极大地推动了美国高等教育的发展。但是,任何改革都有代价。美国研究型大学立式的组织形式也有内在问题,本科教学与科研失衡就是其中最突出的一个。

(一)学院传统、科学研究与美国立式大学的产生

美国高等教育自初建就带有浓重的学院传统(collegiate tradition),这与其有很深的英国渊源有关,在办学理念和办学模式上深受牛津大学和剑桥大学的影响。这种学院传统体现在以下几个方面:第一,高校主要是教育的场所,而非科研的地方。它是“传授普遍知识的场所”,其主要任务是教育教学而非扩展知识,学院天生是拒斥科研的。纽曼(John Henry Newman)给出了学院传统的逻辑,即“如果大学的目的是为了科学和哲学发现,我不明白为什么大学应该拥有学生”[3]。第二,学院聚焦于学生的心智发展和性格养成。这与重视学生职业训练和专业培训的教育相对立。当然,学院不可能忽视学生从事职业或专业的能力培养,只是智性的训练或者说心智的成长是学院首要的责任。此外,学院非常关注学生道德品格的培养。第三,学院是小型的寄宿制组织。一般而言,学院的规模不大,有自己的场地、院舍、师生。亲密的师生关系是学院重要的特征。教学人员不是“教授”,而是“院士”(fellow)、“导师”(tutor)和“学监”(don),他们尤其是导师要全面负责学生的教育和生活。导师多是刚毕业的、20岁左右的年轻人,他们要“负责一个班级四年课堂内外的整个项目,负责他们所管理的学生的智力及道德和精神发展。白天基本上一直和学生在一起,晚上还要和学生中的几个在同一个房间(chamber)睡觉”[4]。

学院传统在很大程度上决定了美国研究型大学的立式架构。独立后,美国经济迅速崛起,但文化上依然处于被殖民的地位。为改变这一局面,创建不同于传统学院的、致力于科学的大学,改变低水平学院遍布美国的状况,成为重要议程,而这是一个不断摸索的过程。整体来说,曾有两种创建方式。一种是创建“卧式大学”,即通过增加新的科学学科,以容纳科研和重视科研的教师。但是,美国的学院传统把这种新添加进来的、与学院氛围“格格不入”的学科和研究置于附属地位,使它们很难与传统学科相提并论。一些学院和大学尝试开设的学士后课程,也只是在本科生课程上增加广度,对于科学和学术的探究很少,仍沿用本科生所使用的教育方法,处于陪衬地位,研究生教育名不副实。最终,这种创建卧式大学的努力并没有改变美国高等教育的基本状况。

于是,新的方式被创造出来。1831年,海德堡大学教授蒙克(Münke)就发文评论说美国学院与欧洲中学对等,并建议美国人建立与这类预备性学校完全分离的真正的大学。[5]这一建议在约翰·霍普金斯大学和克拉克大学的创建中实现了。约翰·霍普金斯大学首任校长吉尔曼(Daniel CoitGilman)本想建立一所专门致力于研究和研究生教育的大学,而把培养本科生的工作留给其他机构。但迫于外界压力和发展的考虑,吉尔曼改变了初衷,约翰·霍普金斯大学最终开设了本科。建于1887年的克拉克大学,是美国第一所仅开设研究生专业的大学,直到1902年增设本科生项目之前,这所大学只提供哲学博士学位项目。这种设立完全致力于科研和研究生教育的、不同于学院的大学的方式,最终证明也是行不通的。究其原因,一方面是这些大学需要从本科生中获得学费和生源,更重要的是与已经深深植根于美国人意识之中的学院传统有关。本科生“是公众对中学以上进行什么样的教育的期望的中流砥柱”[6]。

经过试错,以哈佛和约翰·霍普金斯为代表的大学,创造性地以两层的立式组织实现了在强烈的学院意识和学院传统之中容纳“科学”这种不可抗拒的力量,其中学院成为新系统的本科生阶段,而研究生院则成为处于上层的保护探究的场所。在经过一些小型的组织变革后,美国研究型大学最终演化为以系为单位的、一套班子的两层立式大学。

(二)美国研究型大学立式组织难题的表现

立式的美国研究型大学,用研究生院这样一个高级的层次容纳了科研。但事实往往是,一个老问题的解决,总伴随着一个新问题的出现。科研虽然被永久地、“舒适地”安排了,但它却给立式大学带来了难以克服的组织难题,那就是如何处理与本科教育教学的关系。自研究型大学产生之后,这一难题就如影随形,并在特定的时期凸显。下面仅以凡勃仑(Thorstein B Veblen)的批评及哈佛大学的钟摆式改革来说明。

1.凡勃仑的忧虑

凡勃伦以激进的批判著称。出版于1918年的《学与商的博弈》一书系统地阐述了在商业化背景下,本科教学与研究和学术的矛盾问题,暗含了研究型大学的组织难题。凡勃伦指出,大学肩负教学和科研双重任务,但重点应该在科研。在理想的情况下,大学中的科研和教学等一切活动,都以知识探求为中心活动。

但是,为了吸引足够多的学生以获得收入,研究型大学普遍设立了带有中等学校性质的学院和本科生部。由于并非是研究型大学的要义所在,学院和本科生的教育工作多为“敷衍塞责式的表面性工作”。而这项多余的工作却是一个危险的祸端。这是因为,基于利益考量的本科生管理,贯彻的是竞争性的、精于标准化和量化统计的管理原则。可怕的是,这种原则会从本科生教育和其他职业教育蔓延到大学的各个部门和各类活动之中,逐渐侵蚀大学。

在凡勃伦看来,只有把那些本科层次的教养课程、职业课程从大学中清理出去,排除祸端,大学才可能成为其理应成为的追求学理的场所。而在立式的研究型大学中,这是一个难以消除的难题。他指出:“这是被认为长期存在的一个矛盾事实……推动大学学术和学者地位上升的是研究生工作,但是,导致在入学率的激增、大量学位的授予、公共展览、指导性课程等方面统计上的丰富的计算结果——简短地说,导致一场大规模高收益率和大批量产出的是那些敷衍塞责的本科院系工作和后来增补的作为辅助这一目的的一系列职业院校的工作。”[7]

2.哈佛大学的钟摆式改革

作为剑桥大学伊曼纽尔学院的美国版,哈佛学院自创建之日就具有了英式学院的血统,并在长达近两个半世纪的时期内一直维持着学院传统。在校长埃利奥特(CharlesWilliam Eliot)的努力下,哈佛大学不仅用选修制把新兴学科和科学纳入课程体系,更用研究生院强化了科研和研究生教育。但是,哈佛大学研究生院的设立,在创建时就存在争议。一些教师指出,约翰·霍普金斯大学的文理研究生院(获得了350万美元的捐赠)即将运行,哈佛在还没有充足的经费支持本科生教育的情况下,有必要建一个类似的机构吗?但埃利奥特强调研究生院的建立只会加强本科教学。他指出,如果教师仅仅是给本科生开课,大学绝不会有一流的教学。如果既教本科生又教研究生,他们在学科上的追求则是无止境的。为了一流的教学,他们必须持续不断地探索和研究。[8]

埃利奥特的继任者洛维尔(Abbott Lawrence Lowell)上任后,虽然强调教学与科研具有同等重要的意义,但他更重视教学功能,并把主要的精力放在了本科生阶段。他批判并改革埃利奥特时代的自由选修制,实施集中与分配制,开启哈佛大学通识教育的进程;强化导师制、荣誉学位制,建立新生宿舍,恢复学院制传统。

而洛维尔的继任者科南特(James Bryant Conant)则转而极为重视科研,把它作为大学的核心使命。在他的推动下,哈佛大学制定了以学术水平为唯一标准的严格的教师聘任和晋升制度,实施“非升即走”。他相对忽视本科生院,而致力于完善研究生院体系,并在任期内完成了哈佛大学研究生院的全部设置,延续至今。在普西(Nathan Marsh Pusey)任校长期间(1953年-1971年),正是美国研究型大学的黄金时代,他继续重视研究和研究生教育的发展,提升哈佛大学的科研水准。哈佛研究生院的地位进一步提升。他自己也指出:“美国研究生院的伟大时代终于到来了,研究生院终于超过本科学院而成为美国高等教育的主要机构。”[9]

到博克(Derek Bok)任校长时,他意识到了本科教育的危机,强调需要重新审视本科教育。于是,他主政期间的一个工作重心就是着手进行本科核心课程的建设。他还出版了一本以哈佛为中心反思美国研究型大学的著作——《回归大学之道:对美国大学本科教育的反思与展望》,批评美国大学的本科教育,怀念其不复存在的辉煌,试图恢复其传统并达到应有的高度。

上述的例子只是立式大学所遭遇的本科教学与科研失衡难题的典型。实际上,随着研究生院的设立,本科生院就是一个被迫保留的累赘。随着研究生院集聚越来越多的关注、资源和成功,本科教育教学走入无法挽回的贬值路径之中。虽然不断有具有学院情结的学者和教育家发起改革的尝试——19世纪和20世纪之交的初级学院改革、20世纪20年代的学生宿舍和导师制潮流、20世纪三四十年代的通识教育改革、20世纪八九十年代以来的“重建本科运动”,但都难以取得重大进展。之前改革所面临的很多问题依然存在于《学院——美国本科生的就读经验》,而它们又再现于《失去灵魂的卓越:哈佛是如何忘记教育宗旨的》和《回归大学之道:对美国大学本科教育的反思与展望》。这种虽无多大成效但仍不断进行的努力,其实也正是美国学院传统的体现。

总之,美国研究型大学是在学院之上叠加了研究生院,使原来专注于本科生的教育机构嫁接上了科研。这样,“科学和学术最终的优势地位,以及早期的组织架构和功能的遗存,是目前持续存在的科研与教学之间紧张关系的原因”[10]。

二、矩阵组织的困境

立式大学的难题突出的是研究型大学纵向结构的问题。而研究型大学的矩阵结构给本科教学与科研造成的失衡,则是其横向结构的组织困境。在众多由学科和事业单位交叉构成的高等院校中,研究型大学的学科力量最为强大,这使得它的矩阵出现了拉伸甚至扭曲,呈现出难以克服的“重科研轻教学”现象——虽然特定条件下相反力量的增强会使其有所缓和与矫正。

(一)作为矩阵组织的研究型大学

克拉克认为,高等教育系统的核心结构和高等教育组织的心脏是一种“总体矩阵”(Master Matrix),即“各门学科和各个事业单位之间形成的相互交织的矩阵,这种矩阵把原来规模较大的系统转变为成千上万个相互联系的交叉点”[11]129。正是成千上万的交叉点划分出的矩阵,从局部向上延伸至整个系统,勾画出高等教育系统的总体图景。矩阵是高等教育系统所独有的,在别的地方无法找到同样范围和强度的学科和事业单位构成的矩阵。反之,如果缺乏了这种矩阵中的任何一维,高等教育机构就不再是自己了,而是研究机构、中小学校或“仅仅教学的大学”。

矩阵又是复杂多样且总是处于运动之中的。学科和事业单位都存在着日益明显的分化过程。在中世纪,神学和少数古典学科处于主导地位,文艺复兴和启蒙运动使大量的人文科学和自然科学涌现并获得正当的地位,之后社会科学也获得了席位。随着学术专业化的推进和知识碎片化的加剧,学科不断分化,形成克拉克所谓的“小的世界,不同的世界”。在事业单位方面,大至不同的国家、地区或类别的高等教育系统,小至不同的系所,呈现出横向的类别差异和纵向的层次之分。可想而知,由分化的学科、事业单位相互交织而成的矩阵是多么的多样。这种分化也意味着矩阵是变动的,而这种运动和改变则最终导致组织和系统的变革。

不仅学科和事业单位各自在分化,二者的相对重要性在高教系统及高等院校之间是有差别的。有些高等教育系统(如德国)更重视科研而忽视教学,表现为学科维度强而事业单位弱的矩阵结构;另一些高等教育系统(如英国)则重在教学而不是科研,表现为事业单位更受关注。在某个确定的国家或地区的高等教育系统内部,存在院校间的差异。就美国而言,研究型大学处于序列的一端,而社区学院处于序列的另一端,前者极其重视专业和研究成果,而后者则着重教学、排斥研究。[11]114-116也就是说,与其他院校相比,研究型大学的学科在组织中的影响力更大,相应地,学院和系这样的事业单位的影响被弱化,其中的行政人员的作用和价值就更多地体现为服务而不是管理。这使得研究型大学因学科拉力过强而出现特定的组织目标难以实现的现象。

(二)矩阵结构的研究型大学的困境

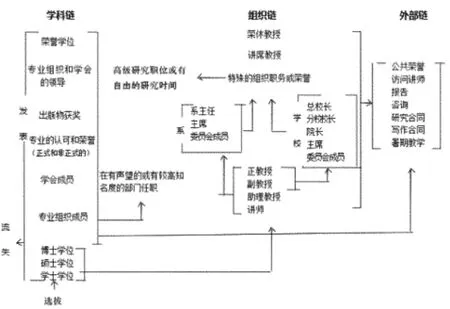

在研究型大学中,学者处于核心位置,他们的生涯具有不同的维度。在归纳已有研究成果的基础上,莱特等人(Light DW,et al)提出了教师学术职业的三个维度,即“学科职业”“组织职业”和“外部职业”(见图1)。学科职业是与个体及其所选择的领域联系最密切的,涉及个体从学士学位到博士学位的学习过程,以及之后在学科社群中的成员地位、荣誉和认可度等。个体进入组织职业晚于进入学科职业(目前个体进入大学工作之前,一般都需要获得硕士学位甚至博士学位),但却与学科职业的发展相互交织在一起,组织给予教师的绝大多数奖励都是基于他们对于学科的贡献。外部职业常常开始于职业生涯较晚时期(一般是有了一定的影响力和知名度,才有机会从事外部的咨询、讲座等),可能比其他两个职业生涯要短,包括所有组织之外的、与学科相关的活动。他们指出:“在实际的职业中,它们是纠缠在一起的。一个维度的活动和职位常常对于另外的部分有意义、有影响。但是,这种区分对于教师职业有可能做出富有成果的分析。”[12]8虽然图1所描述的每一维度的职业的事件和次序整体上和逻辑上是正确的,但在个体、学界和组织中又存在相当大的差异。就组织差异而言,学科职业对于研究型大学的教师而言最为重要。如果忽视了学科,教师不仅会丧失在学界的影响力,其组织职业和外部职业也就暗淡了。换句话说,没有很好的学术成就,晋升和外部的社会服务也就很难实现。

图1 教师的职业链

显然,克拉克与莱特等人有相似的认识。克拉克指出:“大学教师们被卷入各种各样的矩阵,多种成员资格决定他们的工作,号召他们的忠诚,分配他们的权力。各种矩阵的中心,是学术工作这一最普遍的事实:学者们同时归属于一门学科、一个研究领域和一个事业单位、一所特定的大学或学院。”[11]113这给大学教师带来了冲突:一方面,学科对于教师职业具有至关重要的地位;另一方面,大学组织又要求教师服从于组织目标,如卓越的教学、关心学生等。莱特等人指出:“聚焦于学科使一个人富于世界主义,而忠诚于组织则可能把他的职业限制在很小的地方范围内。……冲突起于学科成就的职业重要性与教学义务的主导地位。”[12]14他们认为,这种冲突和其他冲突一起构成了学术人的职业生涯,或许正如社会学家戈夫曼(Erving Goffman)所谓的“精神病人的道德生涯”(the moral career of themental patient)一样的复杂和混乱(troubled)。[13]

要减弱这种冲突,可以降低学科期望并把成功的大学教师界定为教学优秀的教师,或者通过忽视学生而专注于研究与发表。而研究型大学却很难做到其中任何一点。一方面,作为以科研和科研训练为主要任务的高校,美国研究型大学具有很强的学科基础和学科取向,无论是教师还是管理者,都极力追求科研产出,以数量、引用率和出版社或期刊影响力等指标来衡量教师和组织的成就,力争在与其他国内外大学的比较中占据更好的位置,一旦获得好的位次,就会在最明显的地方如学校的公报、官网首页等加以宣扬。另一方面,自产生之初,美国研究型大学就处于高等教育系统的核心位置,被视为最出色的院校,研究型大学也被要求提供全国乃至世界一流的教学。

现实状况是,在一个由学者和学科主导的组织中,无论是物质还是精神方面,研究所带来的回报都远大于教学。因此,美国研究型大学很难“控制”学科维度的极大的牵引力,即使大学层面努力维持事业单位这一维度,也难以把教师的精力和时间拉回到教学优秀这一组织目标上。最好的情形是,教学会象征性地有所改善,但科研对于教学的压倒性地位显然是一种常态。况且,在研究型大学中,事业单位的组织目标和教师的个人目标已经形成了一种“共谋”,不约而同地把研究的优秀视为主要甚至是唯一的目标和衡量标准。

三、正式制度与非正式策略的共谋

虽然上述两种观点对于美国研究型大学“重科研轻教学”有较强的解释力,但对于研究型大学在一定时期内尤其是20世纪90年代以来对本科教学的积极改革,却存在一定的解释乏力问题。美国研究型大学做出如此改变的行动逻辑是什么?这需要从新的角度加以阐释,而新制度主义是一种可能的视角。新制度主义强调组织行动的社会意义,认为组织不仅会为了满足技术效率而变革,更要保证组织结构和运行的“广为接受”,符合社会的规则、规范和观念。这种组织寻求“广为接受”、符合组织环境的冲动,是合法性机制作用的结果。合法性机制主要体现为三种具体机制:社会规范机制、强制性机制和模仿机制。社会规范机制强调组织符合社会公认的文化观念,强制性机制则是政策法规要求组织做出相应的改变,模仿机制是组织间相互模仿和趋同的过程。那么,如何做到利益追求与合法性获取的统一?新制度主义认为,组织会制定一些符合制度环境的、与组织的技术效率和利益没有多大关系的规章制度,并构建相应的正式结构,同时又会把这些规章制度束之高阁,实际的运行也与正式的结构相分离。

(一)基于合法性建构正式制度

教育系统和学校组织一直是新制度主义研究的主要对象之一,新制度主义对高等教育系统和大学组织也进行了深入的研究。这既说明这一理论对大学组织具有很强的解释力,而且也为本研究所要进行的关于美国研究型大学的探讨积累了研究基础。

一些研究也确实发现,在教学与科研的关系方面,研究型大学呈现出一些符合新制度主义的现象。早在1942年出版的《学术人》一书中,威尔逊(Logan Wilson)就发现大学常常用手段取代了目的,方法和目的也常常不统一。大学系统紧张关系的来源,还在于“名义上的和实际的方式和目的、宣称的目的和实际的行动之间”常常存在对立。[14]217-218在教学与科研的关系方面,“学校管理者口头上说注重教学优异,但研究型大学却晋升那些研究和成果发表方面突出的教师。在迅速产出结果的压力之下,公正的活动和缓慢成熟的长期项目变得几乎不可能。”威尔逊接着指出:“把大学视为一个名义的和实际的目的和手段之间不相容的社会系统,展示了功能失调的来源,并给出了病态行动的真正原因,从其他方面却无法解释。但是,我们在认为实际行动是‘坏的’而名义程序是‘好的’时应谨慎,因为组织化的逃避常常是人类组织对于正式结构不能满足的状况的一种理想的调整。”[14]219威尔逊的研究在半个世纪后依然有回应。福克斯(Mary Frank Fox)的研究发现,在教学与科研的关系方面,教师常常感到自身角色和环境要求的冲突。她指出,教师的这种感受反映了组织结构和功能的不平衡,源于几个方面的组织困境,即大学是关注本科生还是研究生,学院重视课程要求还是学术兴趣,大学强调教师的学科还是组织身份,大学对外公开声明和实际运作的组织功能。[10]科茨(Kelly Coate)等通过访谈一些院系领导及其他学术管理人员发现,虽然在理智上,学术管理者更愿意把教学和科研看作是协同的,但在管理上常把二者视为不同的、分离的活动,因为这样易于管理。[15]

20世纪八九十年代以来,美国社会普遍认为:研究型大学本科教育被严重忽视,质量问题突出,通过平衡科研与教学的关系来重构本科教育,是美国研究型大学应承担的社会责任。这种社会观念和社会认知模式要求美国研究型大学做出变革,而政府的政策法规促进了这一进程。美国联邦政府和各州政府都采取了一定的法律和政策措施,来规制高等院校的行动。如俄亥俄州在教师工作量规制中要求教师增加教学时间,马里兰州制定了更严格的工作量汇报要求,田纳西州、南卡罗来纳州及其他州也设立了对于绩效资助的相关政策。[16]这些强制性的政策机制,对于美国研究型大学而言具有巨大影响。毕竟,无论是联邦资助还是州政府拨款,研究型大学都获得了最大的财政份额。在社会舆论的压力和政策的推动下,斯坦福大学、罗格斯大学、雪城大学、加州大学等一些著名的研究型大学率先变革,而模仿机制和趋同化使这些变革成为业界的模板乃至制度化,卡内基基金会、莉莉基金会等机构的研究和建议则扩散了这种模仿行动。正是在社会规范、政策、模仿等合法性机制的作用下,美国研究型大学纷纷强调本科教育教学改革,注重教学效果和教育绩效。于是,出现了一些普遍的改革方案:录用、晋升教师的政策中,要求更多地考虑教学效果和教学成果;给予教学以物质和精神激励,对教学表现杰出者提供教学奖励和薪金补助;设立教师教学发展机构或项目,提升教师的教学效果;成立专门委员会研究本科生教育;从课程入手,开发与推进本科生研究型课程,联结教学与科研等。

(二)为了利益运行非正式策略

正如一些学者所观察到的那样,表面上看,美国研究型大学很重视本科教育教学。加州大学前校长阿特肯森(Richard C.Atkinson)和乔治城大学高级研究员博兰皮得(William A.Blanpied)2008年撰文总结道:“近年来研究型大学的本科生教育已经成为关注的焦点,教学质量方面也取得了明显的进步。”[17]成为关注的焦点不假,但教学质量的明显进步却不尽然。基于新制度主义的视角,我们可以假设,这种轰轰烈烈的、基于一些正式制度建构的本科教育改革,可能被一些非正式化运作给抵消了部分成效。当前研究型大学的本科教学,在巨大的压力下虽然已有不小的改善,但依然因科研的压制而受到实质上的忽视,只是这种忽视被“巧妙”的策略给掩饰了。研究型大学建构了重构本科教学与科研关系的制度,呈现给社会一种积极改进本科教学的形象,但这些正式制度却在很大程度上被悬置了。

美国研究型大学中,确实存在一些虚化改善本科教学的非正式策略。例如:大量使用兼职教师和研究生助教承担本科生教学,而让终身职教师更多地进行科研和研究生教育;虽然设置了不少的教学奖励和教学发展项目,但这仅仅是少数人的游戏,对于大多数教师而言,科研优秀加上教学“说得过去”成为最有利的职业发展策略;通过降低学业要求、提高学生课程分数、注重学生参与甚至取悦学生的新进步主义教学策略,提升学生的满意度;等等。[18]这是一种巧妙的组织策略和生存之道:一方面,通过正式制度获得社会合法性;另一方面,又悬置这些制度,采取非正式的运行方式来获取效率和绩效。通过正式制度的确立和非正式策略的运作,美国研究型大学“巧妙地”应对和协调了本科教育质量和科研绩效之间的矛盾冲突,既用正式制度向社会展示了重视本科教学的形象,又通过非正式策略依然重视科研,这也是美国研究型大学教学与科研失衡顽疾的症结所在。

可以说,如今的美国研究型大学和《学术人》成书的20世纪40年代相比,其实都同样是宣称重视而实质上却忽视教学的。无疑,这是一个令人沮丧的发现。在研究型大学科研与本科教学的关系上,我们所能想象到的是一个令人几乎绝望的未来。但即使如此,我们也要探寻更为理想的方式与策略,推进研究型大学的改革。

美国研究型大学科研与本科教学关系的重建之所以如此难以推进,原因在于巨大的外部压力——科研能带来更大的声望与资助。相关研究也证实了这一点。一项关于英格兰一所高校内学习和教学策略变革的案例研究发现,外部影响的日渐增大导致内部对于教学与学习策略重视的减弱。[19]但是,研究型大学又不可避免地要继续甚至加大对外部的依赖,以获取足够的发展资源。这样,就需要靠组织内在的修炼来实现本科教学的卓越。组织就像冰山,有外显的部分,更有大量隐藏在水面之下的部分。组织的控制幅度、等级、使命、目标、运行政策、程序、项目和实践等,是其显而易见的、正式的、与组织结构相关的部分,应对变革时,组织把多数的时间和精力聚焦在这些领域。其实,组织深层的、隐藏的部分才是系统的组织变革成功的关键,这部分由那些与组织的心理和社会特征相关的成分(如权力和影响模式、个人对于组织的阐释、个体间的关系、规则、信任、风险承担、价值观、情感和需要等)构成,是组织文化运行的层次。[20]基于这一观点,我们认为,研究型大学在重构教学与科研关系时,不能仅仅注重正式的制度变革,而必须关注组织深层的文化。培育一种重视本科教育、注重教学和学习的文化,是抵制外部影响和成功改革的关键所在,而这也正是新制度主义的智慧。同时,只有当组织的内功修炼好了,才能提升事业单位维度的拉力,进而达到与学科维度的平衡。

[1]CLARK B R.SmallWorlds,DifferentWorlds:The Uniquenessesand Troubles of American Academic Professions[J].Daedalus,1997,126(4):21-42.

[2]阎光才.研究型大学中本科教学与科学研究间关系失衡的迷局[J].高等教育研究,2012,33(7):38-45.

[3]约翰·亨利·纽曼.大学的理想[M].杭州:浙江教育出版社,2001:1.

[4]FINKELSTEIN M J.The American Academic Profession:A Synthesis of Social Scientific Inquiry since World WarⅡ[M]. Columbus:Ohio State University Press,1984:8.

[5]BRUBACHER J S,RUDY W.Higher Education in Transition:An American History,1636-1956[M].New York:Harper,1958:173.

[6]伯顿·克拉克.探究的场所:现代大学的科研和研究生教育[M].杭州:浙江教育出版社,2001:139.

[7]索尔斯坦·凡勃伦.学与商的博弈:论美国高等教育[M].上海:上海人民出版社,2008:113.

[8]MORISON S E.Three Centuries of Harvard 1636-1936[M]. Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1937:335-336. [9]PUSEY N M.American Higher Education,1945-1970:A Personal Report[M].Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press, 1978:83.

[10]FOX M F.Research,Teaching,and Publication Productivity: Mutuality versus Competition in Academia[J].Sociology of Education,1992,65(4):293-305.

[11]伯顿·克拉克.高等教育新论:多学科的研究[M].杭州:浙江教育出版社,2001.

[12]LIGHT D W,MARDSEN L R,CORL T C.The Impact of the Academic Revolution on Faculty Careers[R].Washington,DC: American Association for Higher Education,1973.

[13]GOFFMAN E.The Moral Career of the Mental Patient[J]. Psychiatry,1959,22(2):123-142.

[14]WILSON L.The Academic Man[M].London,New York,Toronto: Oxford University Press,1942.

[15]COATE K,BARNETT R,WILLIAMS G.Relationship between Teaching and Research in Higher Education in England[J].Higher Education Quarterly,2001,55(2):158-174.

[16]COLBECK C L.State Policies to Improve Undergraduate Teaching: Administrator and Faculty Responses[J].Journal of Higher Education,2002,73(1):3-25.

[17]阿特肯森R,博兰皮得W.科学研究与美国研究型大学[J].复旦教育论坛,2009,7(3):5-11,53.

[18]吴洪富.透视美国研究型大学本科教学与科研关系的迷局[J].高等教育研究,2016,37(12):94-102.

[19]NEWTON J.Implementing an Institution-wide Learning and Teaching Strategy:Lessons in Managing Change[J].Studies in Higher Education,2003,28(4):427-441.

[20]AWBREY S M.General Education Reform as Organizational Change:Integrating Cultural and Structural Change[J].The Journal of General Education,2005,54(1):1-21.

Persistent Imbalances in the Relationship between Undergraduate Teaching and Research in American Research Universities:Organizational Interpretations

WU Hong-fu

(School of Education,Henan University,Kaifeng 475004,Henan,China)

The imbalance in the relationship between undergraduate teaching and research is a persistent problem of American research universities.There are at least three possible explanations.The firstone lies in the organizational defectsof American research universities featured by a verticalstructure,with the graduate school at the top suppressing the lower undergraduate college.The second one lies in thatuniversity is full ofmatriceswhich are made up of disciplines and organizations,and the disciplinary dimension is stronger than the organizational one.The third one is a neo-institutionalism approach,maintaining thatwhile American research universities tend to formulate institutions aimed at striking a balance between undergraduate teaching and research,they take informal strategies to nullify these institutions.

American Research University;Relationship between U ndergraduate Teaching and Research; Vertical University;Matrix Organization;New Institutionalism

2017-01-06

国家社会科学基金教育学青年课题“大学科教融合的制度设计与实践策略研究”(CIA130169)

吴洪富,1980年生,男,河南原阳人,教育学博士,河南大学教育科学学院副教授。