建筑空间行为研究

——以华中科技大学南四教学楼为例

文/袁榕蔚 华中科技大学建筑与城市规划学院

建筑空间行为研究

——以华中科技大学南四教学楼为例

文/袁榕蔚 华中科技大学建筑与城市规划学院

本文旨在通过实地观察、监控数据和传统建筑学视角,来调查空间与行为活动之间的关系,同时运用环境行为学、环境心理学等理论,以华中科技大学南四楼为例,进行一系列的研究和分析,以探究南四楼空间与行为的相互影响。

空间特征 行为活动

1 研究背景

1.1 南四楼简述

华中科技大学的教学楼之一,南四楼作为多功能的综合体,不同于传统的教学楼只有单一的功能,其行为模式不再以师生的教与学为主。作为具有多种功能的整体式教学楼,其内部人的行为模式也是多样的,如教学行为,交往行为,体闲娱乐行为等。空间与行为的关系是相互作用的,而人类的行为与心理活动是分不开的,因此建筑空间和人类的心理需求有着密切的关系。

1.2 地理位置

南四楼作为建筑系系馆位于华中科技大学西校区,南二门与南大门之间,北侧与南二楼相望,东侧邻近眼镜湖,南四楼入口处有小广场、四层高,整体三面围合形成一内向庭院。它主要供建筑与城市规划学院师生进行学习交流所用。

1.3 功能设施与多样性空间

南四楼内部空间除了整合主要的各种课室(普通教室,报告厅,实验室,资料室等)和教学辅助空间(教师工作室,办公室,教务室等)外,还将生活和服务性质的功能引入到教学楼内,如咖啡厅、打印室、甚至新建筑杂志社等,通过丰富的共享空间将各种功能串联起来,形成一个多功能复合教学楼。

南四楼楼通过串联、并联、复合、集聚、穿插等多种构成方式,将课室,教学辅助空间,生活服务空间复合与一体,由于这些功能空间的大小和形状都各有不同,教学空间、服务空间的功能又交叉并存,所以组合而成的空间也就丰富多样。

2 环境与空间要素分析

2.1 空间分类

为便于研究,小组成员给空间进行了分类,按照使用方式不同、将南四楼空间划分为三类,分为专有空间、公共空间以及模糊空间。

专有空间:使用者使用时间最多、控制感最强的场所。私密空间为个人或者群体独占或者专用、一般存在固定钥匙,仅能通过钥匙开门进入。包括:专业教室、教师工作室、会议室等。

公共空间:可供任何人暂时和短期使用的场所,使用者暂时离开后他人可以占用,原使用者返回时一般不会做出反应。包括:报告厅、门厅、走道、楼梯间、展厅。

模糊空间:对使用者的权限界定模糊,属于半公共性质,既有专人管理,同时又允许空间向不同使用者开放。包括:打印室、厕所以及新建筑杂志社灰色区域为公共空间、白色区域为专有空间。

2.2 人群分类

研究行为活动的特点,离不开研究行为的发出者,为更清晰的辨别行为与空间的关系,我们将人群进行分类,尝试利用社会网络法分析人群与空间之间的关系。

根据人群所占有的空间类型,试图通过人群之间的联系来寻找与空间之间的联系。假设专有空间的使用会对公共空间的使用频率形成一定的影响,因为专有空间是由公共空间串联的,当人们从一个专有空间到达另一个专有空间时,必定不同程度的使用了一些公共空间,基于此假设,为便于研究,我们制作了以下图表:

2.3空间要素对行为的影响

基于上述分类,我们将人群及其活动进行了数据记录与观察。而后发现:在空间中,不仅只有材质、光线、空间分布特点会对使用者的心理和行为产生影响,其室内设施也同样会有重要影响,以南四教学楼为例,展板的有无,桌椅摆放的特点,以及尺度给人的感受,都会一定程度上决定使用者的停留时间,以及使用意愿。例如,学习活动多发生在至少两面隔断附近和座椅摆放整齐的位置。讨论活动多发生在展览空间,至少一面隔断或者座椅随意,有一定围合的位置。

根据观察统计发现,大部分人群倾向于靠窗、靠墙以及有靠背的座位等有依靠的位置,在环境心理学上,这种现象被称作边界效应。人需要安全感和依靠感,所以人们习惯于选择如下位置:场地边界的座位、后背安全的座位、有依靠的座位、能很好观赏周围活动的座位 、室内临窗的座位。无论是设施位置的摆放还是设施的形式,都需认真考虑使用者的心理需求,才能让使用者感到舒适。

此外,设施尺度也会对其行为产生影响。我们对桌椅的尺寸进行了测量,桌子的高度基本为740mm,对于学习办公都很合适;沙发相对低矮一些,高度约 350mm,沙发主要用来休息、聊天,低的重心让人产生安全感、舒适感。总体说,各开放空间的桌椅尺度满足人体工程,经过我们小组讨论认为,由于每个人对尺度的感受存在差异,人体工程学仅仅能满足大部分人需求,依然存在小部分群体不适应的情况,所以将座椅改成自行调节座椅更能满足大众需求。

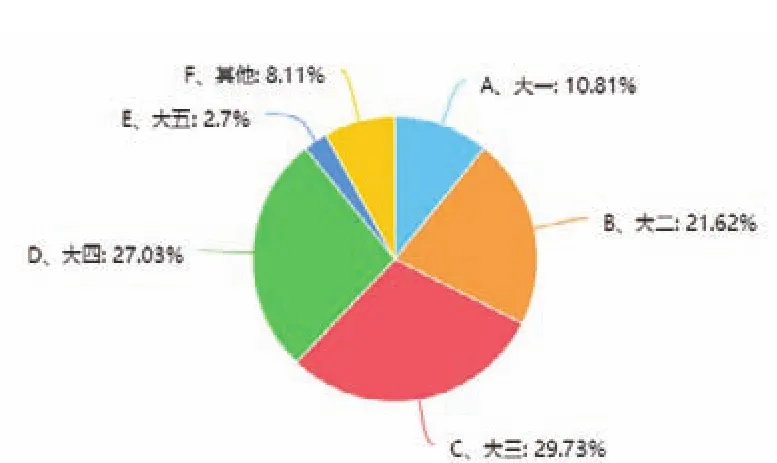

主要人群类型——学生的年级分布

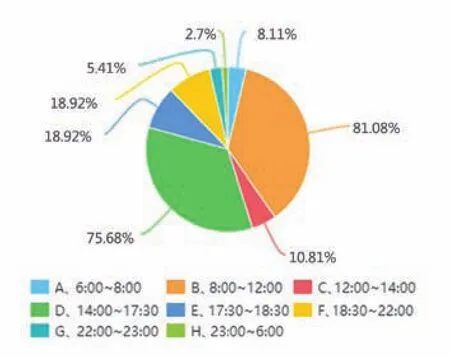

不同时间段人群数量分布

3 研究结论

专有空间和公共空间对行为活动相互影响,通过对南四楼空间与行为活动的研究,未来能更好地提出策略设计 教学空间,帮助学校营造师生沟通交流、激发创新的氛围;通过了解人们对南四楼不同空间的想法,帮助我们更好的认识开放空间的作用跟意义,注重使用者空间多样活动的类型和行为特征需求,合理规划空间,尤其是对交往活动的鼓励。

[1]胡正凡,林玉莲.环境心理学(第3版)[M].北京:建筑工业出版社,2012

[2]张莉.建筑系馆空间设计及环境行为研究[D].合肥工业大学建筑与城市规划学院,2010

——记华中科技大学哲学系教授欧阳康