一种独特的南戏乐谱

——指板谱

马 骕

在我国最为人们熟知的戏曲乐谱是昆曲宫谱(工尺谱)。宫谱兴起于明末清初,在此之前南戏声腔究竟是使用何种样式的乐谱,文献并未明言。今通过对明代遗留的传奇剧本、南北《词谱》,以及出土的南戏演出脚本等原始资料的研究,可以确定,在宫谱兴起之前南戏声腔使用的乐谱是“指板谱”。

“指板谱”是一种形式独特的戏曲乐谱,它的记谱方法,缘于南北曲牌特殊的歌曲结构和特有的作曲方法;它的兴盛和末落更与南戏音乐的繁荣、衰微,息息相关。

一、 指板谱的历史及其遗制

乐谱,乐之籍录也。音乐是转瞬即逝的时间艺术,全赖乐谱得以保存和流传;乐谱是展现古代音乐艺术水平、探索古代音乐演进历史的本体史料,解读和研究古代乐谱是研究音乐史学的一项重要任务。我国的古谱学创自清末,流传的古谱品类浩瀚,根据何昌林先生《古谱与古谱学》统计,约有三十二种之多:

东亚系中国古谱,包括律吕字谱;宫商字谱;古琴手法谱(文字谱与减字谱);筝谱(唐传日本十三弦筝谱及潮州“二四”谱);唐燕乐半字谱·弦索谱系统中的琵琶手法谱及五弦琵琶手法谱;唐燕乐半字谱·管色谱系统中的宋俗字谱、唐传日本筚篥谱(筚篥假名谱)、笛谱(龙笛假名谱)、笙谱(凤笙假名谱)、尺八谱(尺八假名谱)、唐宋方响谱;由俗字谱发展成的工尺谱系统中的“北谱”(昆曲谱式)、“南谱”(福建南音谱式)、湖南折子谱、带格工尺谱;曲线谱系统中的声明谱(佛曲谱式)、步虚谱(道曲谱式)、西藏“央移谱”(藏教谱式)与“日移谱”;三弦谱(“甲乙丙丁谱”)、日本化三味线谱;维族三线谱;苗族结带谱;朝鲜族文字谱及“上下位”记谱法;明代鼓谱;锣鼓经谱;盲人扣子谱;隋僧冯智辨传特殊古琴谱等等。*何昌林《古谱与古谱学》,《中国音乐》1983年第3期。

其中与南戏音乐有直接关系的是“北谱”(昆曲谱式)和“南谱”(福建南音谱式)。北谱是记写音阶大小的“音阶谱”;南谱则是一种以琵琶指法为主的声乐曲谱,这种形式的乐谱在全国戏曲乐谱中十分罕见。不过,南戏音乐在这两种记谱方法之外,还另有一种极其独特的、几近湮灭的“古乐谱”。这种“古乐谱”只注曲调节奏(板式),不记曲调旋律(工尺),腔格由师徒间口传心授。因歌者度曲是以指头点板,民间遂称之为“指板谱”。

“指板谱”从元末明初开始一直活跃在戏曲舞台上,直至明末清初宫谱流行之后,才日渐式微,其发展历史大致可分为三个阶段:

第一,发生期——元末至明嘉靖时期。这时期“指板谱”的样式是“圈板”,以广东出土的《刘希必》、《蔡伯皆》二剧为代表。

《刘希必金钗记》是1975年在广东省潮安县的一座明代墓葬中出土的戏文残本,现藏广东省潮州市博物馆(图一),是我国目前能见到的最早的南戏写本。《刘》本第四出有草书“宣德六年(1431)九月十九日”的字样,卷末款识又有“宣德七年(1432)六月在胜寺梨园置立”一行字,表明这个残本是明初的写本。

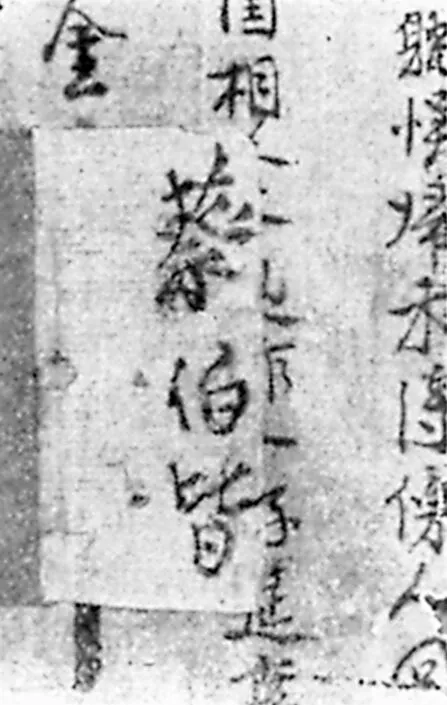

《蔡伯皆》是1958年在广东揭阳县明代墓葬中出土的南戏写本,现藏广东省博物馆(图二)。据陈历明先生《出土嘉靖本〈蔡伯皆〉述议》说,《蔡》本“‘己本’第一页装钉线附近的纸背上”写着“嘉靖”二字,表明该出土本是明代嘉靖年间的写本。*陈历明《出土嘉靖本〈蔡伯皆〉述议》,载陈历明、林淳钧主编《明本潮州戏文论文集》,香港艺苑出版社,2001年,第197页。

《刘》《蔡》二剧抄写的时间虽然差距百余年,但是乐谱的记写方式并无不同: 二者都没有标注工尺字谱,都仅于曲文右侧旁注朱圈“○”;朱圈的记写形式有两种,一种圈在字的正右侧,一种圈在字的右上角,即上下二字之间。经郑孟津先生解读,圈在字右者代表头板,圈在二字之间者代表截板(包括腰板)*有关出土本《刘希必金钗记》和《蔡伯皆》“朱圈”的意义,详见郑孟津先生《广东潮安出土〈刘希必金钗记〉、揭阳出土〈蔡伯皆〉二种南戏写本曲词旁注朱圈的解读》,载郑孟津著《词曲通解》,上海古籍出版社,2014年,第225—246页。。《刘》《蔡》二剧向我们展示了明代前期南戏乐谱的特点: 一、 以圈点板,二、 板符单一,三、 板式比昆腔盛行时要少。

图一 出土《刘希必金钗记》“指板谱”(圈板)

图二 出土《蔡伯皆》“指板谱”(圈板)

《刘希必》写于宣德年间,无疑是海盐腔脚本;《蔡伯皆》虽然写于嘉靖间,但并非昆腔脚本。盖嘉靖之时,昆腔尚未流布四方,据成书于嘉靖三十八年(1559)的《南词叙录》记载,当时的“‘昆山腔’止行于吴中”,而戏曲舞台上搬演传奇的腔种则是海盐腔。潘之恒《鸾啸小品·卷之三》“金凤翔”条载:“金娘子,字凤翔。越中海盐班所合女旦也。余五岁时从里中汪太守筵上见之。……余犹记其《香囊》之探,《连环》之舞,今未有继之者。”潘之恒生于1556年,潘五岁正是嘉靖三十九年(1560)。汪太守即汪道昆,汪于嘉靖三十六年十一月任湖广襄阳府知府,三十九年携越中海盐班回乡,潘随家人往观。又据反映嘉靖朝社会生活实况的《金瓶梅词话》中有关苏州戏文子弟被称作“海盐子弟”一事,可以推知嘉靖之时即连苏州本地演剧所唱的也是海盐腔。依此情况看来,远在广东揭阳演唱《蔡伯皆》的戏曲声腔,应当是海盐腔。更重要的是,《蔡》剧点注的板符样式与《刘》剧一模一样,表明此二剧属同一腔种的舞台演出本。

需要特别一提的是有关出土本《蔡伯皆》的年代归属问题。绝大多数的研究者认为,出土《蔡伯皆》系明代嘉靖时期的抄本,但是日本田仲一成先生却对“嘉靖”说提出了质疑(《潮州出土明本〈琵琶记〉考》)。他的质疑是针对曹腾騑先生《广东揭阳出土明抄戏曲〈蔡伯皆〉略谈》而发的,他说:“根据曹腾騑先生《广东揭阳出土明抄戏曲〈蔡伯皆〉略谈》(《文物》1982年第11期)一文,明抄本所埋的坟墓墓碑上写有‘明□黄州袁公妣江□陈氏墓’等字,可以推想,袁公从湖北黄州流寓广东,死后葬埋揭阳。袁氏很可能是外江班艺人或者外江艺人的保护者。……曹氏说,生本第十六出,《折桂令》曲,栏外记有‘嘉靖’二字,可以推断: 抄写于嘉靖年间。但,1985年广东人民出版社影印《明本潮州戏文五种》所收《蔡伯皆》,看不见‘嘉靖’二字,使人怀疑曹氏所说之真伪。”

今查1982年第11期《文物》,曹文载于第46页。关于《蔡》本年代之说,曹腾騑先生的原文如下:

出土本在明墓发现,无疑是明代遗物。明代统一中国近三百年,前后时间相隔较长,要找到剧本接近年代,对研究戏曲流传有很大意义。在抄本的书脑(即靠近纸捻)部分往往写有字迹,有好几处写“蔡伯皆”三字(图a);值得注意的是,还发现写有“嘉靖”二字(图b),为我们研究抄本的年代提供了线索。

图a 明抄《蔡伯皆》书影

图b 明抄《蔡伯皆》书影

但是,曹文收入陈历明等编刊的《明本潮州戏文论文集》时,这两张图片未附。再查广东人民出版社影印的《明本潮州戏文五种》中生本之《折桂令》曲栏外确实没有“嘉靖”字样。然而,提到抄本一页上有“嘉靖”字样的,除曹腾騑先生之外,还有刘念慈、陈历明、黄仕忠等诸位先生。特别是刘念慈先生曾亲自整理校录过这本抄本*刘念慈《嘉靖写本〈琵琶记〉校录后记》,载陈历明、林淳钧主编《明本潮州戏文论文集》,第180页。,应该不至于有如此重大的误勘。但是笔者既未亲眼目睹出土本,亦不敢妄断。不过,纵使《蔡伯皆》没有写“嘉靖”二字,我们仍然可以根据《蔡》剧腔板的“样式”判断出它不是昆腔盛行期的脚本,而是与《刘希必》一样,属于明前期*拙文的“明前期”是以戏曲声腔流行划分阶段为准,与一般历史著作有所不同。南戏正格类曲牌声腔,从南宋前期至清乾隆末共分列为三期: 第一期“初期戏文声腔(温州南戏声腔)”流行期,自南宋光宗(1190)至元末至正(1368),约170年;第二期“浙音海盐腔”流行期,自明初洪武(1368)至明嘉隆(1572),约200余年;第三期“吴音昆腔”盛行期,自明嘉靖末(1566)至清初乾隆(1795),约二百余年。明前期属于海盐腔流行时期。戏曲声腔发展阶段的划分,详见郑孟津等著《中国长短句体戏曲声腔音乐》,上海社会科学院出版社,2007年,第23、26页。海盐腔的演出本。盖昆腔盛行之后,指板谱的腔板符号改成“点”、“横”的样式。昆腔大约从嘉靖末开始盛行,故《蔡》剧至迟不会晚于嘉靖末。因此,拙文对《蔡伯皆》年代的论述,仍采信“嘉靖”说。

《刘》《蔡》二剧既都属于海盐腔脚本,说明海盐腔使用的乐谱是“圈板”谱,“圈板”是海盐腔音乐的腔板样式。又,《刘希必》写本时间距离元亡(1368)仅六十多年,《刘》本实可视为元代南戏的脚本,其腔板至少可视作元末南戏的腔板样式。而有元一代不过百年,则初期戏文声腔有可能也是使用“圈板”谱的,盖以“○”点板在宋代已有,详后。

第二,流行期——自明嘉靖末至清初乾隆。这时期“指板谱”的板符发展为“ヽ”、“—”、“∟”三种形式。明嘉靖末至清初乾隆二百余年正是昆腔盛行时期,传奇脚本创作、词谱制定、曲选编刊都呈现空前繁荣的景象,指板谱也随之广泛使用。

郑振铎先生主编的《古本戏曲丛刊》收录了很多点有这三种板式的明刊传奇脚本,如《重校金印记》、《玉簪记》、《剑侠传双红记》、《韩夫人题红记》、《埋剑记》、《博笑记》、《翠屏山》、《义侠记》、《双雄记传奇》、《万事足传奇》等等。图三是明代王骥德《韩夫人题红记》(收《古本戏曲丛刊二集》),系编刊委员会影印北京图书馆藏明继志斋刊本。继志斋是明代万历中晚期著名的书坊,以刻印戏曲作品为主。《题红记》刊刻于万历四十年(1612),是当时流行的戏曲演出本。图四是明凌濛初刻《臞仙本琵琶记》。臞本《琵琶记》系明宁献王朱权(1378—1448)所传;权为朱元璋第十六子,晚岁自号臞仙。该《琵琶记》共四卷,计四十四折,有弘治戊午年(1498)白云散仙“序”。凌氏勘刻《臞本》的目的,是为昆山腔的演出提供腔板无误的剧本。昆腔从明末清初开始才使用宫谱拍曲,在此之前的约一百五十余年的时光里,昆腔就是使用这种仅点板式不注工尺的“指板谱”拍曲的。

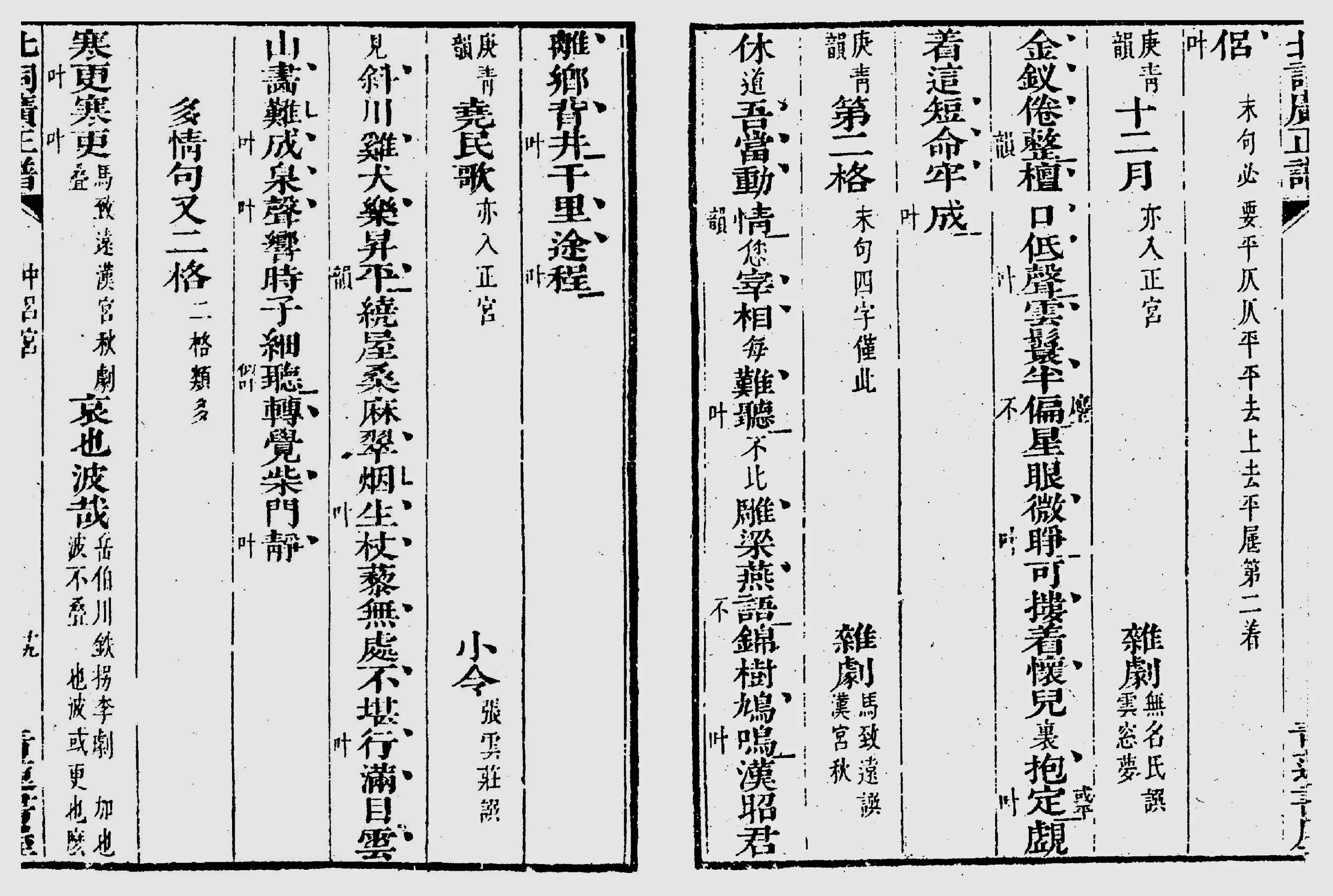

明嘉靖末至清初乾隆时期又是南北《词谱》编撰的高峰期,构成明清曲谱史的主体是南曲谱。南曲《词谱》编撰始于宋末元初,最早的南曲谱是《十三调南曲音节谱》,钱南扬先生认为此谱出于南宋人之手,但是全谱有目无词。现存最古老的词目俱全的完型词谱是蒋孝《旧编南九宫谱》。《蒋谱》编于明嘉靖己酉年(1549),谱内每只曲牌之下列一只例曲,曲词既未断句也未点板。《南词谱》点板始于明万历时期沈璟《南曲全谱》(图五),自沈谱之后,点板便成为词谱制作的通例和常规。之后所出的《南词新谱》、《九宫正始》、《墨憨斋词谱》、《南词定律》等无不如此。北曲从李玉《北词广正谱》(图六)才开始仿照南曲谱点板。

《词谱》是“倚声体制”的组成部分,其首要功能是为词家填词提供合律的曲词“楷式”,因此《词谱》通常被定性为“格律谱”。然则,《词谱》并不止是“格律谱”,它还是指导行腔度曲的“乐谱”,即《词谱》具有“唱本”的功能。《词谱》这一功能性从一些曲牌的眉注或曲后注中可证之: 如《南曲全谱》[南吕·三学士]曲后注云:“按此调第三句与[解三酲]第三句,虽属相似而实不同,余犹闻及昔年唱曲者,唱此曲第三句并无截板。今清唱者唱此第三句,皆与[解三酲]第三句同,而梨园子弟素称有传授,无踵其讹。”[越调·江神子]“又一体”眉注:“此曲与前一曲大同小异,今人多唱之,故不得不存其调。”[南南吕·浣溪沙]曲后注:“今唱此调者,不以此曲及乐府及陈大声古曲为准,却以时曲之‘杨柳眉’一曲为主……”[黄钟·闹樊楼]眉注:“今人喜唱此曲,故收之。”

图三 明继志斋刊《韩夫人题红记》书影

图四 明凌濛初刻《臞仙本琵琶记》书影

图五 沈璟《南曲全谱》书影

图六 李玉《北词广正谱》书影

从“昔年唱曲者”、“今清唱者”、“素称有传授”“今人多唱”“今人喜唱”等记载,都证明《词谱》所收的正是当时民间实际传唱、流行极广的曲牌。即如《蒋谱》虽未点板,但同样也是“歌本”。《蒋谱》“仙吕”和“正宫”的目录栏中,皆注有“净唱附后”的字样,字样之后列有曲牌:“仙吕”栏列[古皂罗袍][碧牡丹][惜黄花]等三牌,“正宫”栏列[醉太平][蔷薇花][丑奴儿]等三牌,说明这些曲牌是当净角所常唱的。或问,未点板者何以能付之歌唱?盖腔板本存于艺人心口,点板任务原由度曲者担任,词家只负责填词,只要所填的曲词合乎格律,歌者即可依据师传的腔板,为新词点上板式,便可歌唱。

点板的南北《词谱》既是可供歌唱的“乐谱”,上述与之形式相同的、仅点板注的传奇脚本,及下文所举之曲选等,同样也是歌本。

明万历以后,随着昆腔成为社会的时尚艺术,以指导度曲的唱曲须知或辑录流行剧曲、散曲的曲选类书籍,广为刊印、普遍流传。这类曲选有以昆腔为主的,也有兼收弋阳诸腔类的。以昆腔为主的曲选大多是点有板式的“指板谱”,如下列《南音三籁》(图七)和《怡春锦》(图八)。

《南音三籁》是明凌濛初辑的戏曲、散曲选集,共四卷,戏曲二卷、散曲二卷。作者将所选的元明两代南曲作品,评分优劣,按天籁、地籁、人籁三部分编排。曲依宫分调,厘清正衬,点定板式,分辨闭撮;注韵部、析平仄、论良莠,并校勘坊间时本之误,虽是曲选实乃《词谱》。图七所录是凌濛初《乔合衫襟记》中《心许》折。凌氏《乔》剧今无传本,仅《南音三籁》录五折,列此以供一览。

《怡春锦》,全名《新镌出像点板怡春锦曲》,又名《缠头百练》,明冲和居士选编。全书分礼、乐、射、御、书、数六集。第六《数》集所收全是弋阳腔剧本。图八是第五卷《书》集的散曲,系杨慎所作。

从上文所列的明刊脚本、南北词谱、戏(散)曲曲选等刊本可以看到,明嘉靖之后戏曲、散曲的“唱本”都是使用“ヽ”、“—”、“∟”符号点板的“指板谱”。

第三,衰落期——清康熙至嘉庆。昆腔的盛行曾使“指板谱”广泛流传,进入康乾之际,昆腔开始步入“余势时代”,“指板谱”的应用也随之凋零没落。王季烈《螾庐曲谈》云:

曲谱之作由来已久,而宫谱之刊行,则始于康乾之际,《南词定律》成于康熙末年,《九宫大成》、《纳书楹》、《吟香堂》,皆成于乾隆年间,前此未之见也。所以然者,古时昆曲盛行,士大夫多明音律,而梨园中人亦能通晓文义,与文人相接近。其于制谱一事,士人正其音义,乐工协其宫商,二者交资,初不视为难事,是以新词既就,只须点明板式,即可被之管弦,几不必有宫谱。自昆曲衰微,作传奇者不能自歌,遂多不合律之套数;而梨园子弟,识字者日少,其于四声阴阳之别,更无从知,于是非有宫谱不能歌唱矣。(卷三《论谱曲·论宫谱》)

图七 明《南音三籁》书影

图八 明《怡春锦》书影

文中的“曲谱”即指板谱,“宫谱”即工尺谱。《螾庐曲谈》论“指板谱”之衰落、宫谱之兴起,与昆腔盛衰关系密切。

昆腔兴起在明代嘉隆年间,万历一朝是它迅猛发展的阶段。嘉隆之间昆腔尚株守吴中一带,自万历开始它的枝桠迅速向大江南北蔓延,到了万历末其势力更到达北方,甚至进入皇宫内苑,成为当时宫廷外戏的三大声腔之一*(明) 沈德符《万历野获编补遗·禁中演戏》,云:“至今上始设诸剧于玉熙宫,以习外戏,如弋阳、海盐、昆山诸家俱有之,其人员以三百为率,不复属钟鼓司,颇采听外间风闻,以供科诨。”。声势之浩大,有如烈火烹油,一时之间形成“四方歌曲皆宗吴门”的鼎盛局面。直到清康熙末,昆曲无论是清唱赛曲、戏场搬演,还是剧本创作、理论建树,都达到顶峰。在这二百年间,传奇剧本的创作者主要是士大夫阶层,明代的士大夫多是精通音律之辈,作传奇者鲜少不能自歌的。如《浣纱记》作者梁辰鱼就是一位“转喉发音,声出金石”、善于度曲的剧作家。焦循《剧作·卷二》载其“教人度曲,设大案,西向坐,序列左右,递传迭和”。一日,后七子领袖王世贞和大将军戚继光前往造访,恰巧碰见他坐在楼船之中,品箫击鼓,仰天歌啸。与梁辰鱼同时,且相交甚笃的张凤翼,也酷好唱曲,徐复祚《曲论》云“伯起善度曲,自晨至夕,口呜呜不已。”张凤翼,字伯起,江苏长洲人,著作甚多,其中《红拂记》最负盛名。另有《祝发》、《窃符》、《虎符》、《灌园》、《扊扅》等记流传于世。

万历年间,吴江派领袖曲律大家沈璟也擅长歌唱。王骥德《曲律》卷四载沈璟:“善雅歌,与同里顾学宪道行先生并蓄声伎。”沈德符《万历野获编》卷二十四《缙绅余技》将他和昆腔名家张新、无锡吴登时并称,说他们:“每广坐命伎,即老优名倡俱皇遽失措。”临川派的作家汤显祖也是能歌善唱者,观其“自掐檀痕教小伶”、“自踏新词教歌舞”的诗句,便知一二。

明末作家如吴炳、袁于令辈也是集填词度曲于一身。黄宗羲《叶公改葬墓志铭》云:

(叶宪祖)生平至处在填词,一时玉茗、太乙,人所脍炙。……吴石渠、袁令昭皆词家巨手,令昭则槲园弟子也,花晨月夕,征歌按拍,即令伶人习之,刻日呈技。

吴石渠即吴炳,是传奇《疗妒羹》作者;袁令昭即袁于令,叶宪祖弟子,著有《西楼记》、《金锁记》、《玉符记》等。他们不但是“词家巨手”,也是“征歌按拍”的曲家。

他如《燕子笺》作者阮大铖,亦能自度曲。钱秉镫《藏山阁存稿》记阮大铖降清后,清官员——

闻其有《春灯谜》、《燕子笺》诸剧本,问能自度曲否?即起执板顿足而唱,以侑诸公酒。诸公北人,不省吴音,乃改唱弋阳腔,始点头称善,皆叹曰:“阮公真才子也!”

阮大铖,字集之,号圆海,一号石巢,又号百子山樵,安徽怀宁人。著有传奇约十一种,现存《燕子笺》、《春灯谜》、《牟尼合》、《双金榜》等四种。其为人虽不齿,然论剧作“可谓三百年一作手矣*吴梅《中国戏曲概论》,载《吴梅戏曲论文集》,中国戏剧出版社,1983年,第162页。”。聊添一笔,亦不因人废言之意。

明代像这样活跃于剧坛又身兼数长的剧作家,为数不少。他们是传奇剧本创作的主要阶层,他们热爱填词度曲,又多蓄有家班。他们对家乐有着严格的要求,有人还亲自教授家班中的优伶。周亮工《读画录》载祁豸佳——

常自为新剧,按红牙教诸童子。或自度曲,或令客度曲自倚洞箫和之。

祁豸佳是明末著名戏曲评论家祁彪佳的兄弟,蓄有家班,他训练家伶极其严格,“咬钉嚼铁,一字百磨,口口亲授”。文人对伶工的直接指授,不但使伶工技艺逐日精熟,同时还能提升艺人的文化修养,而文人自身又精通音律,是以两者沟通无碍,故而“新词既就,只须点明板式,即可被之管弦,几不必有宫谱”。在这深厚的文化背景和良好的音乐基础之上,指板谱在明代能够广泛地被使用,殊不为怪。

明代剧作家们除了会唱、能教之外,三不五时还会下场串戏。徐复祚《曲论》说张凤翼常与儿子演《琵琶记》,自己扮蔡伯喈,儿子扮赵五娘,“观者填门,夷然不屑意也”。《昙花记》作者屠隆甚至因为串戏被弹劾丢官。《虞阳说苑》乙编记万历刑部左侍郎陈瓒喜串戏,一日素服角带在家串《荆钗记》“祭江”,友人来拜,未换服即出迎,朋友误以为他有亲戚过世*《虞阳说苑·乙编》记“陈庄靖公瓒,喜串戏。致政归,一日,正素服角带串《十朋祭江》,而按台来拜,即往出迎。按台为公门人,疑公或有期功之戚,恐失礼,遍访无之。后知其故,为之一笑。”陈瓒,嘉靖进士,擢刑科左给事中。隆庆初起吏科,擢太常少卿。万历中累官刑部左侍郎。卒谥庄靖。。又如,谈迁《北游录·纪闻上》录崇祯辛未进士王厈去亲戚家宴饮,“酒半忽起,入优舍,装巾帼如妇人,登场歌旦曲二阕而去”。这种狂态恐怕也只有在明代才能见到吧?

明代士人不以“留心词曲”为耻,故能集作、唱,甚至演于一身。但是到了清朝,情况就发生了极大的变化——

满清外族入关,对汉族知识分子采取高压与怀柔双管齐下的政策。一方面开科取士,吸收青年学士和前朝遗老,网罗人才;另一方面又钳制士子思想。从顺治朝开始,颁布一系列不许文人立盟结社、不许妄行刊刻文章的禁令。继以“科场案”“哭庙案”,而“文字狱”之酷,更弄得文人噤若寒蝉,唯恐在文学创作中与政治发生接触。有鉴于此,文人遂转“以复古为其职志者也”*梁启超《清代学术概论》,载《饮冰室全集》,台湾文化图书公司,1969年,第316页。,不事创作,专以训诂、校勘、笺释、搜补、辨伪、辑佚等学为务。乾嘉而后,考据之学日进,朴学家们在经学、诸子学、小学、校勘学等领域取得极大成绩。相较之词曲,既被视为末技,自郐以下,便不屑为之了。

再者,从雍正朝开始,朝廷整顿吏治,禁止外官畜养优伶,家班日渐没落。在明代,官僚士大夫阶层是传奇作品创作的主体,演戏是他们日常生活的一部分。他们之中大部分人都蓄有家班,一剧即成,便可立即付与家伶演出。如今家班解散,除了严重冲击到他们创作的积极性外,文人作家与伶工曲师逐渐远离,不谙音律、不善讴歌者渐众。《螾庐曲谈》所举的陈厚甫、俞曲园、张文襄等人即为典型:

陈厚甫《红楼梦传奇凡例》云: 此本皆用《四梦》声调,有《纳书楹》可查对,引子以下大约相仿云云。几似曲牌相同,即可用同种之宫谱。又,同治末年,俞曲园先生自撰新曲,规仿《弹词》,令伶人阿掌强以《弹词》之宫谱歌之。光绪壬寅六月,万寿圣节,张文襄在鄂宴外宾,盛张古乐,有弹琴、昆曲等项。其昆曲曲词,文襄自撰,而令度曲者,强以旧谱之工尺唱之。凡此皆文人不谙音律,好为武断,歌者不明声律之原,无从纠正,以致贻此笑柄。(卷三《论谱曲·论宫谱》)

陈厚甫,名锺麟,嘉庆年间人。著作《红楼梦传奇》,有道光间刊本。此剧完全根据小说敷演,曲词则直接按《纳书楹曲谱》中《四梦》曲谱之腔格填写。全剧未见佳处,与仲振奎《红楼梦传奇》不同。

俞曲园,名樾,字荫甫,号曲园。清末著名经学大师,从事训诂、义理之学。浙江德清人氏,道光三十年(1850)进士,同治七年(1868)起,在杭州诂经精舍讲学,达三十余年之久。

张文襄,即张之洞,谥号文襄。咸丰二年(1852)壬子科举人,晚清四大名臣之一。

俞、张之辈皆翰林名流,对词曲音律却不甚了了,明清两代的士夫阶层于“词曲一道”可谓天壤之别。可见《螾庐曲谈》说当时“作传奇者不能自歌”、“文人不谙音律”是乾嘉之后昆曲创作领域的真实写照。其实这种“文人不善讴歌”的现象,早在康熙年间已然如是。《南词定律》榖旦主人“序”云:

盖歌唱必出于梨园,方能抑扬宛转,以曲肖其喜怒哀乐之情,此其所长也。至于文章句读,不能谙其文义,则未免与刺谬者有之,此梨园之所以为病也。词曲必出于文人,方能搜奇撷藻,以阐发其人情物理之正,此其所长也。至于按曲点板,不能协其律吕,则未免于牵强者有之,此有操觚者之所以为病也。

剧本创作者“按曲点板,不能协其律吕”的典型例子就是《桃花扇》。《桃花扇》作者孔尚任以诗成家,《桃花扇》佳辞警句,满纸比然,宾白应答,毫无间隙,若论布局之俨然、体裁之新颖,更是独步曲坛,《长生殿》当让一席。然而,孔氏不谙音律,虽有吴中清客王寿熙为之订谱,究竟动听的不多,“词好调不佳”正是近代戏场搬演稀少的原因之一。

总而言之,明代士人击鼓高歌,舞袖飞扬,嗜曲如痴的掬态,到清代已经定格成历史画卷,不复再现。

从艺人方面来看,家班的减少更从根本上切断了伶工与文人之间的直接联系,艺人失去增进文学修养的机会,文学修养不足造成最明显的缺陷就是不知“四声阴阳之别”,歌唱时常会出现倒字现象。李绿园(1707—1790)创作于1770年前后的小说《歧路灯》第七十八回写道“盛宅昆班”唱副末新打一部庆寿戏,完了,盛希侨唤上副末,道:

“不错,不错!你缘何就会自己打戏?”副末道:“唱的久了,就会照曲牌子填起腔来。只是平仄还咬不清,怕爷们听出破绽来。”

以前戏班编新戏多是采用这种方法,因为“唱的久了”,熟悉曲牌的腔格,打新戏时将曲词“箍”进曲牌。在节奏方面大致都能无误,但是平仄四声分不清,多有倒字现象,所以副末才说“平仄还咬不清,怕爷们听出破绽来。”

上述的情景正是吴梅《中国戏曲概论》所说的清代戏曲衰落的原因——经术昌明,曲艺没落;家班日少,台阁诸公不喜声乐。随着戏曲衰落,“指板谱”逐渐失去赖以继存的环境,再加上“指板谱”本身贮存的音乐信息不够完整,使得“指板谱”的衰落成为历史的必然。明末清初兴起的宫谱,虽然是老曲师根据“指板谱”拍定的,但却有着指板谱难以匹敌的优点。宫谱有清工谱与戏工谱之分,清工谱注写较简单,旋律方面只记录曲调的骨干音,没有缀上因字调、口法形成的润色腔,节奏方面只注明板和中眼,没有小眼,但是较之指板谱的完全存于心口,全靠记忆已经方便不少。而且使用指板谱者,必得要有老师传授腔格方能歌唱,若遇到老师没有传授的新曲,或曲腔偶然忘记,纵有板眼也无法歌唱。到了同治年间,随着戏工谱的出现,宫谱的记写愈来愈详细。戏工《遏云阁》不但添注小眼,还注明撮豁叠擞等行腔口法符号。现代流通最广的《粟庐曲谱》更将叶派唱口十六种行腔口法一一注明。从此以后,字之清浊平仄皆有工尺为准绳,曲之快慢、加赠也已一一拍定,歌者只要徇谱即可按拍歌唱,无须再像拍“指板谱”时,一曲拍唱二三十回,犹恐腔板不稳。

然而,宫谱虽然方便于歌者,却也失去拍“指板谱”这一优良的传统。顾拍“指板谱”者不但需要为曲词点板布眼,还要能够分辨平仄清浊,然后才能依字行腔。由于同名曲牌的曲词各异,其平仄布局也不同,依指板谱“度曲”实则包含了“编曲”和“拍唱”二事。而今依宫谱“度曲”却纯粹只是拍唱而已。今之“度曲”非古之“度曲”,宫谱之行则不可不谓“功魁罪首”矣。

清朝乾嘉时期是“指板谱”和“宫谱”交替继承的分水岭,乾嘉之前,南戏乐谱以“指板谱”为主,乾嘉以后以则以“宫谱”为主。宫谱的盛行虽然导致指板谱衰落,但是指板谱并没有就此湮灭在历史长河之中,它的遗绪仍然在民间流传。像浙江温州、金华等地的昆腔一直都在使用“指板谱”拍曲,温州昆腔称为“三点指”,金华昆腔称作“三指板”。温州昆腔在解放前尚留有清代乾嘉时代的抄谱,20世纪60年代还有同光间的抄谱,可惜毁于十年动乱,到80年代已经所剩无几。当时温州昆腔老艺人陈方魁(生角)和陈雪宝(旦角)还是依“三点指”点拍度曲。另据考察,浙西昆腔也是“指板谱”的使用者。1985年郑孟津先生到金华建德一带作田野调查时候,武义昆剧团老生徐五连还是使用“三指板”在拍曲。*详见郑孟津《浙西金华建德一带流传的昆腔》,载郑孟津著《词曲通解》,第68—95页。除了浙东南和浙西昆腔之外,湖南低牌子、台湾北管乱弹等剧种也还保留着这种形式的古谱。这些古乐谱都是元明“指板谱”的遗制,是在沿承元明“指板谱”的基础上发展形成的。

下列图九是温州昆腔艺人陈方魁(生角)用的“三点指”。图十是浙西武义昆腔徐五连(老生)用的“三指板”。图十一是宣平昆腔“三指板”谱。浙东南和浙西昆腔据考证是明代海盐腔的遗腔,据温州昆腔老艺人们说,他们不认识工尺谱,也没有学过工尺谱和简谱;他们没有像苏昆那样使用工尺谱拍曲的习惯,遇到新的曲词,均是根据师传的腔板点上板式,然后依师传的定腔拍唱,因而保持着浙系昆腔质朴平直、爽朗明快的特点,同名曲子的腔韵与水磨调苏昆迥异。

图九 浙江温州昆腔“三点指”(陈方魁用谱)

图十 浙江武义昆腔“三指板”(徐五连用谱)

图十一 浙江宣平昆腔“三指板”

图十二 湖南低牌子“指板谱”

图十二是湖南低牌子的乐谱。低牌子也是海盐腔的遗腔,它与温州昆腔、金华昆腔同属浙系昆腔系统,也曾使用“指板谱”拍曲。

图十三是福建南音乐谱。南音的“谱”叫作“指谱”,包括“骨”与“曲”。“骨”是结合音位的琵琶指法谱,实际上就是“器乐谱”;“曲”是点有板式的曲词。如“望明月”三字下的“指谱”由左到右,分别是工尺字谱、琵琶指法谱、撩拍,“曲”就是由词和撩拍组成:“望○明ヽ月○ヽ”,它与浙系昆腔、低牌子“指法谱”具有同样“型式”。图十四是台湾北管乱弹中南北曲牌的乐谱,据其乐谱形式,应当也是属于“指板谱”系统的乐谱。

又,苏系昆腔在清初开始使用宫谱拍曲,宫谱的板式亦是元明“指板谱”的继承者,并在此基础上,发展形成两种赠板、六种眼符,板眼符号在历代乐谱中最称赅备。图十五是叶堂《玉茗堂四梦全谱》中《牡丹亭全谱》,乾隆五十七年(1792)刊行。曲谱首只曲牌上标注宫调名称,犯调之曲必详注所犯之调名,如下图《惊梦》的[绕阳台]曲词右侧标注工尺、板眼。板眼中仅点板和中眼,不点小眼。《纳书楹》著者认为“小眼原为初学而设,在善歌者自能生巧,若细细注明,转觉束缚。”全谱不载宾白,为“清工谱”。

图十六是清同治九年(1870)刊行的《遏云阁曲谱》,近人王锡纯辑,李秀云拍正。《遏云阁曲谱》是在《纳书楹》、《缀白裘》二书的基础之上制订的。《纳书楹》不载白口,工尺板眼简略;《缀白裘》不注工尺,口白繁复,故云与“梨园演习之戏有多不合”。作者命家伶从此二书中选取梨园常演的折子戏,加缀口白、旁注工尺,详点板眼,以合时需。《遏云阁曲谱》主要贡献是“变清宫为戏宫”。它荟萃明清以来口传“梨园故本”,是第一部辑订成册的戏工曲本,它不仅反映了明清舞台演出实况,同时开时俗流行谱系之肇端。全谱以折目辖曲,每折之下标明笛色,谱式之内附缀口白及角色行当。唱腔工尺记载详细,昆腔的六种基本口法,如撮、叠、豁等腔皆予以注明。板眼中增点头末小眼,便于初学者习唱。此后,凡有宫谱刊行皆遵此谱例;因其便俗,后也成为清唱者的参考书。

图十三 福建南音“指谱”*录自李国俊编撰《青玉斋南乐曲集》。

二、 指板谱的结构及其发展

乐谱因为种类不同,贮存音乐信息的能力和效率也不一,指板谱贮存的主要是乐曲的“节奏”。产生这种现象,除有特定的历史背景、社会民俗等原因之外,还与指板谱使用的对象有直接关系。指板谱的使用者是“南北曲牌”,南北曲牌是一种结构规范化的歌曲,它的腔格——旋律框架、节奏框架具有固定性,同名曲牌又具有被多次使用的音乐效果,因而歌者熟悉,腔格皆记于心口,无须再详加注明。但是,在旋律和节奏两大音乐要素之间,指板谱又特重节奏框架——板式的标注。板式代表着一曲的节奏,节奏是赋予音乐生命的最重要的形式要素,在音乐三大要素中,倘若将“和声”譬作心脏,将“曲调”譬作肺脏,“则节奏可说是音乐机构中的筋肉组织。身体倘无筋肉,则成疯瘫,再不能发挥身体中的力量”*〔美〕 柏西·该丘斯著,缪天瑞译《音乐的构成》,人民音乐出版社,1964年,第80页。。故,板式乃“指板谱”第一音乐要素。

图十四 台湾北管曲谱*录自洪惟助等编《关西祖传陇西八音团抄本整理研究》,台北市政府客家事务委员会,2004年。

图十五 《牡丹亭全谱》“清工”宫谱

图十六 《遏云阁》“戏工”宫谱

随着记谱技术的进步,在指板谱基础上发展起来的宫谱系统,其乐谱结构形式渐臻完备。比如,指板谱仅标板式不注眼符,发展到昆曲宫谱逐渐形成两大板类、产生六种眼符;指板谱不记旋律,至昆曲宫谱不但添注工尺字眼,还标记行腔口法符号等……这一系列的发展,不仅说明戏曲声腔到近代已经发展得十分细致繁密,同时也标志着经过数百年的努力,我国终于建立起具有本民族特色的戏曲声乐理论体系。

(一) 板眼

板眼,宋人也称“拍眼”,是中国传统音乐中表示节奏的符号。最早论述“板眼”的文献是张炎《词源·拍眼》:“法曲大曲慢曲之次,引近辅之,皆定拍眼。”拍,即拍板,相传魏晋时期宋纤所制*(明) 王骥德《曲律》,载《中国古典戏曲论著集成》第四集,中国戏剧出版社,1959年,第118页。“论板眼第十一”云:“古无拍。魏晋之代,有宋纤者,善击节,始制为拍。”。拍板本是节乐之器,后来逐渐衍化成记录乐曲节奏的一种符号。以板眼节乐,大约形成于隋唐之后。

两宋词调根据《词源》等文献记载,是“皆定拍眼”的。词调的拍分均拍、句拍、官拍,三者为一曲之正拍。郑孟津先生《宋词音乐研究》依宋人文献及《事林广记》[愿成双令]第二均拍数,确定三者关系为:“一均拍包括二句拍,一句拍包括两个官拍,故《词源》所谓‘一均之拍’,实指一均包括有两个句拍,四个官拍。”均拍、句拍是一曲“节奏框架”的宏观部分,是借以区别词调体制的依据。词调的体制有慢令破近(引),《词源·讴曲旨要》云:“歌曲令曲四掯均,破近六均慢八均。”“均”即“韵”,词调以“韵”分段,以韵段数别体制。分段之“韵”必得是正韵,旁韵不可为据。正韵必施于下句句脚,且与曲调煞声(调式主音)相当,正韵和煞声相结合是划分词调韵(乐)段的唯一标准。今观之姜白石《扬州慢》《长亭怨慢》等词作,即可明了下句韵脚(正韵)落在乐曲的煞声上,为制调者恪守不逾之准则。因而曲词的一个“均”段与曲调的一个“乐段”是相契合的,然而“在古籍中几乎没有找到一个与‘乐段’相符合的词汇,惟《词源》的‘均’与‘均拍’,能与之相合”*郑孟津、吴平山著《词源解笺》,浙江古籍出版社,1990年,第453页。。因此,慢词八均即有八均拍,破近六均即有六均拍,令曲四均即有四均拍。又,韵段由上下词句组成,但因词调为长短句体,故上下句有时是包括若干个小乐句的复句型;但是无论上下句是否是复句型,韵段的构成总不出一上句一下句的规制,诗、词、曲皆然。“均”由上下词句构成,“均拍”即由上下句拍组成,故一均拍包括二句拍。凡乐曲一般都是由若干乐段构成的,词调音乐的均拍、句拍犹西方音乐理论中之“乐段”、“乐句”。

词调用以节乐的基本曲拍是“官拍”。官者,公用、大众也;官拍,意为众乐家制谱之时必须共同遵守之拍。均拍、句拍依词体不同各有定制,官拍则因词句长短不一等而变化多端,如《碧鸡漫志》载[长命女令]曲拍为“前七后九”,“前七后九”便是宋人令曲官拍的定制形式之一。

官拍之下设眼,宋人称“眼”为“节”。《词源》云“舞法曲大曲者,必须以指尖应节,俟拍然后转步,欲合均数故也。”由“节”而“拍”,由“拍”而“均”,层层分明,举目了然。舞曲必须俟拍转步,歌曲亦须按拍唱字,“苟不按拍,取气决是不均,必无节奏。*(宋) 张炎《词源》,载唐圭璋编《词话丛编》第一册,中华书局,2005年,第257页。”唯宋人官拍不定眼数,与元明南戏“指板谱”只点板式不注眼数者相同。

宋代官拍样式见《事林广记》[愿成双]套曲(图十七)。[愿成双]套共七曲,第二曲后注有“以上系官拍”字样。“官拍”即[愿成双令]曲中,谱字旁标注的“○”符号。

图十七 《事林广记》[愿成双]

南北曲的腔板继承自宋词音乐。最早言及南曲板眼的是《南词引正》。《引正》在论“士大夫唱”、“听曲”时云:“士大夫唱不比惯家,要恕。……板眼正腔不满也罢。”“听曲尤难……听其唾字、板眼、过腔得宜,方妙。”不过,《引正》在叙述之时虽然板、眼并提,但是在具体分析时候,却只论板式,并未及眼符:

拍乃曲之余,最要得中。如: 迎头板随字而下;辙板随腔而下;句下板——即绝板,腔尽而下。有迎头板惯打辙板,乃不识字戏子,不能调平仄之故。

万历三十八年(1611)王骥德《曲律》专列“板眼”一节,所论也未出此范畴:

盖凡曲,句有长短,字有多寡,调有紧慢,一视板以为节制,故谓之“板”、“眼”。初启声即下者为“实板”,又曰“劈头板”;字半下者为“掣板”,亦曰“枵板”;声尽而下者为“截板”,亦曰“底板”。

《曲律》所列的板式名称与《引正》稍异,涵义则无差。此外,王骥德还对板的作用、板的历史变迁、板之病以及沈璟曲选、曲谱点板的成就等加以说明和介绍,但是对“眼”却未著只字片语。

明人曲学著述特重“板”的研究,是因为“板于曲之节奏,关系至重。故制谱者,须点定板式,板式既定,而后可注工尺。……不先定板式,无从定腔格也”*王季烈《螾庐曲谈》卷三《第二章·论板式》,附《集成曲谱·玉集》。。尤其在南曲,板之规律极严,不可移易,明人故有“南力在板”之谚。南曲重板的理论倾向,反映在词(曲)谱制作上也是如此。南词谱自沈璟《南曲全谱》开始,几乎都点有板式,明朝词曲家也常为某一曲的“点板”发生争论。戏曲选集点板,也是沈璟《南词韵选》首开滥觞,后出的《词林逸响》、《珊珊集》、《南音三籁》、《万壑清音》等,都把厘定板眼作为选曲的重要工作之一。如《珊珊集》“凡例”云:“点板之讹,缘刻于信意。此刻一一订正,具目者自辨。”《万壑清音》“凡例”云:“兹集点板,俱系名家订定。”这都说明对南曲板式进行论析和标志,是明代曲学研究重要内容和曲谱编订的主要工作。

北曲板眼明人鲜少论及,明代的北词谱亦不点板,如朱权《太和正音谱》。按其缘由,或与明代多以北曲代称弦索腔有关,因而明人论北曲有“北力在弦”之谚。然而南曲之板、北曲之弦,其用也相当。何良俊《曲论》云“弦索中大和弦是慢板,至花和弦则紧板矣……”南曲以板节句,北曲以弦节句。明人曲论虽然几乎不论北曲之板,但是弦索清唱未必不用拍板,顾起元《客座赘语》载北曲清唱所用乐器中就有“拍板”:

沈宠绥《度曲须知·曲运隆衰》亦云:

惟是北曲元音,则沉阁既久,古律弥湮,有牌名而谱或莫考,有曲谱而板或无徵,抑或有板有谱,而原来腔格,若务头、颠落,种种关捩子,应做如何摆放,绝无理会其说者。

元代以来北杂剧演出都有用拍板。元杂剧《蓝采和》第四折[庆东园]曲内有锣、板和鼓笛的叙述;《大行散乐忠者秀在此作场》图中,元代杂剧演出的伴奏乐器有鼓、笛和象板,想见当日北曲歌唱有设板眼之实。明代北词谱虽然没有点板,但是传奇脚本中,北曲早点有板注。如《玉簪记》第十一出《邨郎闹会》[折桂令](图十八)、《题红记》第十八出《金水还题》[新水令]套(图十九)。北词谱直到明末清初《北词广正谱》出,才开始仿照南词谱的样式点注板式。因此,拙文在探讨板眼符号的形式和变迁历史时以南曲为主。

元明南戏“指板谱”板式符号的演变经历了两个阶段:

(一) 元末—明嘉靖。这个阶段“指板谱”的板符只有一个——“○”符,乐谱通过“○”位的不同表示不同的板式: 点在字右的代表“头板”,点在两字之间的代表“截板”或“腰板”。板之仅有二式,是因为歌曲节奏主要是以一强一弱交替而成,腰板的意义在于改弱拍为强拍,它是歌曲中具有典型意义的节奏,是某一曲特有的风格腔,并非每曲皆有。因而早期南戏“指板谱”只点头板和截板,这种由腰板形成的节奏型往往由歌者演出时临场掌握。

图十八 《玉簪记》第十一出《邨郎闹会》书影

图十九 《题红记》第十八出《金水还题》书影

(二) 明隆庆万历—明末清初。这个阶段“指板谱”的板符发展成三种样式: 头板“ヽ”、截板“—”、腰板“∟”。这三种板符是南北曲牌的基本板式,举凡南北《词谱》、传奇脚本、曲选,所点的都是这种三种板符样式。

南北曲的“板”相当于宋词的“官拍”*郑孟津《宋词音乐研究》,中国文史出版社,2004年,第201页。。从元末明初指板谱的板符样式与宋代官拍相同,以及指板谱的点板不注眼的记谱方式等特点来看,南北曲牌的腔板与宋词(曲)的腔板有着密切的继承关系。直至今日,南音(泉腔)工尺谱仍然是用○代表板。又,指板谱以“○”位的不同代表不同板式的体制,或可追溯至唐代曲谱。何昌林先生《天平琵琶谱之考、解、译》中,对天平琵琶谱谱字右旁“·”符作如下考释:

“谱字”右旁加“·”,藤原贞敏所传琵琶谱中称“放点”。因贞敏乃长安刘二郎及扬州廉十郎的学生,故知“放点”实是唐人记写燕乐半字谱时的一个术语。……以“·”定“节”,是只记“眼”不记“板”(或说以“眼”当“板”)的记谱法。每一个“·”,通常等于一个二分音符。音符(“谱字”)右旁加“·”,表示“正板”;两个音符之间(仍在右侧)加“·”,表示“腰板”。

天平琵琶谱也是通过“·”位的不同,表示不同的板式。由此可见,南戏乐谱在体制形态、记谱方式上曾受到唐宋燕乐乐谱的深刻影响,甚至可以说,正是唐宋词乐谱录的制作直接推动了南戏乐谱的产生;而南戏音乐与唐宋词乐(包括诸宫调)之间的血脉相连的渊源关系,亦可见一斑。

清初,指板谱逐渐没落,作为元明指板谱的二大遗制——苏系昆腔的宫谱和浙系昆腔的指谱,在继承明代南词谱的三种板式的基础上,各自发展形成一套完整的记谱符号,其中以苏系昆腔宫谱最完备。

目前能见到的最早的宫谱是康熙间的《南词定律》,乾隆间官修的《九宫大成南北词宫谱》、叶堂《纳书楹曲谱》、冯起凤《吟香堂曲谱》,及同治间《遏云阁》等,都是古代乐谱史上具有代表性和影响力的谱作。这些宫谱谱作的板、眼符号较元明时期的“指板谱”均有所发展,主要表现在两个方面:

第一,出现赠板符号。头板、截板、腰板是南北曲牌的基本板式,是正板。明代南词谱、明刊传奇脚本或曲选,都只载正板,不载赠板;明代曲论著述也几乎未见有关“赠板”的阐述。这可能与明代曲家反对在正板之外加添“增板”有关。《南音三籁·凡例》曾批评“清唱增板”扰乱了正板:“近来吴中教师,止欲弄喉取态。便于本句添出多字,或重叠其音以见簸弄之妙……增添既多,便须增板,增板既久,便乱正板。后学因之,率尔填词,其病有不可救药者。”昆腔以“冷板水磨”称著于世,然其赠板的形成却非一蹴而就,大约历经了明代“板徐——板密(增板)”的阶段之后,直到明末清初才形成较为完整的赠板制度,确立赠板符号、名称及加赠规则。

《纳书楹》眼式之设沿《大成》之旧,唯以“○”为中眼,以“△”为腰眼(即徹眼)。《纳书楹》“凡例”说:“板眼中另有小眼,原为初学而设,在善歌者自能生巧,若细细注明,转觉约束,今照旧谱悉不加入。”“旧谱”即《九宫大成谱》。《纳书楹重订西厢记谱序》更进一步说道:“曲有一定之板,而无一定之眼。假如某曲某句格应几板,此一定者也。至于眼之多寡,则视乎曲之紧慢,侧直则从乎腔之转折,善歌者自能心领神会,无一定者也。”“侧直”指侧中眼、中眼。按照作者的意思,每曲之板皆有定数,但是眼则须视板类而定。盖同名曲牌常有不同板类之曲,如[江儿水],有快曲一眼板的,也有中曲三眼板的,还有慢曲三眼加赠板的。板类不同,眼之多寡自无定则,须由度曲者自行裁定。总之,《纳书楹》等清工谱原是为“善歌者”编著的,而非针对一般的“初学者”。然而善歌者毕竟不多,宫谱不点小眼终究于初学者不便,1795年叶堂重刻《西厢记》之时,还是增添小眼。至近代《遏云阁曲谱》刊行,昆曲工尺谱点注小眼遂成为定例,之后所出的昆曲宫谱皆点小眼,连清工《天韵社曲谱》也不例外,眼式至此时才算发展完备。系统性地阐释眼式,要直到近人王季烈《螾庐曲谈》:

眼有中眼小眼之别。中眼者,即一板三眼曲之第二眼,或一板一眼曲之眼是也。更有正眼侧眼之别,正眼著于字或腔之头,其记号为○,侧眼俗曰宕眼,在腔之中间,或腔之末,其记号为△。盖正眼与头板相当,侧眼与腰板截板相当也。小眼者,即一板三眼曲之第一眼与第三眼是也,第一眼亦曰头眼,第三眼亦曰末眼。合而言之,则曰小眼。亦有正眼小眼之别,与中眼同。惟其正眼之记号为·,侧眼之记号为∟,以与中眼相区别耳。

从元明“指板谱”三种基本板式到清初《南词定律》,再到近代《遏云阁》,板、眼符号演化渐臻完备,遂形成两大板类、六种眼符,符号以易于描绘者为最终的样式。现将明清南北乐谱的板眼符号、名称以及不同板式的落字情况汇制成一表,以观其演化。

表一 板式名称及符号

(续表)

注: 魏良辅《南词引证》和王骥德《曲律》均未标板式符号,表中板符根据明代词谱如沈璟《南曲全谱》、钮少雅《九宫正始》、沈自晋《南词新谱》等所标之板式写入。又,俞振飞《习曲要解》底板(绝板)与腰板板符相同。

表二 眼式名称及符号

眼符分正、侧二类,共有六式。正眼为头眼、中眼、末眼;侧眼为侧头眼、侧中眼、侧末眼。凡侧眼皆后半拍起唱,亦名“闪板”。其中头、末眼,侧头、侧末眼符号相同。

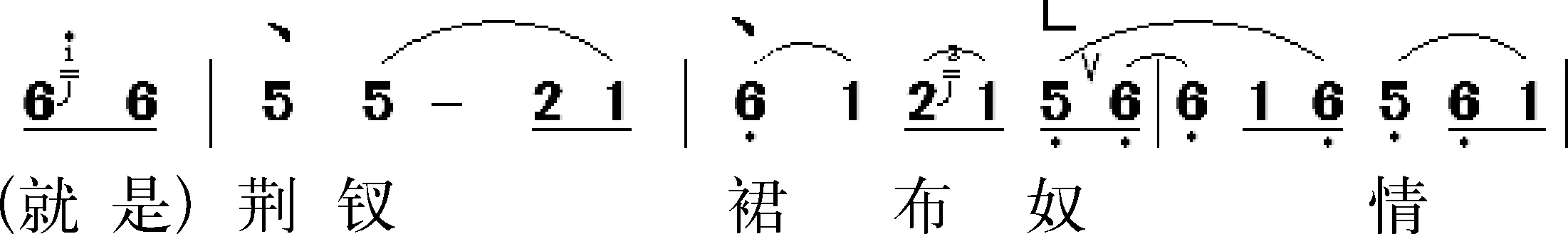

上述为苏系昆腔宫谱板眼符号之发展情况,浙系昆腔和湖南低牌子在乾嘉后仍然使用“指谱”,但是板的符号、种类、名称等亦有发展,现将图九—图十二“指板谱”配上简谱,以观其实;简谱上的“指板”根据“指板谱”点注。

谱一温州永昆

[懒画眉]

选自《玉簪记·琴挑》潘必正(小生)唱段

1=F 六字调

永昆的板式种类数目与元末明初一样,仍然是二大类:“板”和“小板”。小板又分“小板”(—)和“中指小板”(︱、∟)。板符共有五式——

(1) 板“ヽ”,即《沈谱》头板;

(2) 小板“—”,即《沈谱》截板;

(3) 中指小板“∟”或“︱”、“×”,即《沈谱》腰板。

按,永昆的“ヽ”“—”“∟”与明《南词谱》相同,“︱”、“×”是后来增加的板式。“︱”是腰板,《古本戏曲丛刊》所辑之明代传奇抄本中的腰板,亦有写作“︱”样式的,见二集第八函之《厓山烈传奇》、《翠屏山》等。“×”的性质与腰板亦同。永昆腰板是从前一小节的中眼起板,至本小节的末眼止,若系三眼板曲,则共计六拍,如本曲的“华”字、“欹”字(“欹”字仅四拍,系因后跟一“枕”字故)、“壁”字。“×”号有时也作头板用,如本曲“浓”字,细吹牌子曲则都用“×”作为板的记号。此外,“︱”、“×”同时也表示旋律的上、下行,或用或不用,主要是用来帮助唱家记诵而已。又,“×”与苏系宫谱的赠板无关。

谱二金华武义昆腔

[锁南枝]

选自《通天河·出兔》蝙蝠精(作旦)唱段

1=G 正工调

武义昆腔的板式亦分头板、小板二大类,小板包括脚板、腰板二种,共有三种形式:

(1) 板“ヽ”,即头板;

(2) 脚板“—”,即截板;

(3) 腰板“∟”,即腰板。

这些板式和与《南词谱》相同,名称与永昆稍异。

谱三宣昆

[一江风]

选自《钗钏记·约钗》张母(老旦)唱段

1=D 小工调

宣昆指板谱的板符有三种:“ヽ”“-”和“∟”。“ヽ”是头板,“-”、“∟”是截板和腰板,同属“小板”类。宣昆在板之下,已经发展出眼的符号。宣昆眼符有两种“○”和“△”;“○”为头、中、末眼的符号,“△”是后半拍起唱的记号。

谱四湖南低牌子

[古轮台]

选自《封神榜》纣王、妲己唱段

1=D 小工调(小青上字调)

湖南低牌子的板式也只有二类,“×”即头板,“∟”为底板,又叫“翘板”,即板上无字。“∟”号点注在上下字之间,观其简谱落字相当于截板。

浙系昆腔和湖南低牌子的板式符号,无论是种类、数目还是形式上都与元末明初指板谱较接近,比苏系宫谱更为古朴。

板的功用在于指导拍曲、规范落字。凡点头板的字顶板起唱,字皆落第一拍;点截板的字,先打板后出字,字落眼上;点腰板的字,先出字再落板,本字落前一小节末拍(三眼板曲),或末拍的后半拍(一眼板曲),板后第二字落本小节中眼(第三拍)或末眼(末拍),属于乐曲的节奏型,是一曲特有的风格腔。不同板式的字在同一曲中所处的位置各有不同;同一板式的字,在不同的“拍子组合型”中落字亦有差异。详见下例谱六~谱九。

谱五[朱奴儿]末韵

[朱奴儿]

选自《荆钗记·改书》

1=D 小工调 一眼板

谱六[玉交枝]第二韵

[玉交枝]

选自《荆钗记·别祠》

1=D 小工调 三眼板

谱七[尾犯序]第二韵

[尾犯序]

选自《一捧雪·笏圆》

1=C 尺字调 一眼加赠板

谱八[江儿水]第二韵

[江儿水]

选自《绣襦记·剔目》

1=D 小工调 三眼加赠板

根据上面谱例将三种板式落字情况列成表格,以资参考。

表三 基本板式落字表

又,拍曲用指,故名“指板”;板式既有不同,拍曲手指也自当不同,但是现在全国各地剧种的拍曲方式大致差不多,无论何种板式,都是用三指并拢一击为板,食指、中指、无名指分别打头眼、中眼、末眼。唯有温州永昆老艺人拍曲仍然保持古老的传统,三种板式分别用不同的手势点板: 三眼板曲,三指并拢一击为头板;截板打在小指上,故又称作小板;腰板打在中指上,也称为中指小板,腔行六拍。如遇一眼板曲则打“跪板”,即握拳一击为板,食指、中指、无名指并拢一敲为眼。现在通行的拍板手势头、截板不分,容易让人忽略板式的作用和异同。

最早用西方音乐的“节拍”观念来解读“板眼”的,是杨荫浏先生的《工尺谱浅说》(音乐出版社,1962年版):“一板或一眼,都是一拍;但一般说来,板代表强拍,眼代表弱拍。”杨氏的观点对我国音乐界和音乐教育界产生巨大的影响,俟后出版的音乐理论教材、音乐词典等著作,如李重光《音乐理论基础》、《中国音乐词典》、《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》等,几乎都沿承杨氏的说法。但从1990年开始,认为“板眼”不等同于或不完全等同西方的“节拍”,“板”和“眼”不等于或不一定等于“强”拍“弱”拍的论述逐渐多起来。其中较具代表性的有王凤桐、张林《论戏曲音乐节拍的强弱观念》、张林《中国古代音乐节拍之我见》、易凤麟《板眼与强弱》、王政《京剧板眼力不是力度概念》、沈洽《论板眼的性质与特征——从板眼与节拍之关系谈起》等文。王凤桐、张林《论戏曲音乐节拍的强弱观念》*王凤桐、张林《论戏曲音乐节拍的强弱观点》,《乐府新声》(沈阳音乐学院学报)1990年第4期。认为:“世界上各国民族音乐节拍都有自己的强弱观。西洋诗歌基础格律是强音节和弱音节有规律的反复,才形成西方音乐节拍的强弱交替观念。东方与西方诗歌的基础格律不同,便产生了不同的强弱观念。”文中例举朝鲜、泰国、阿拉伯、波兰等各民族音乐的节拍强弱关系,显示不同民族音乐的节拍强弱规律各不相同,甚至像蒙古、捷克斯洛伐克等国的音乐“很难找出重音”。文章同时还强调欧洲的两拍子“强、弱”、四拍子“强、弱、次强、弱”的节拍观,“只是千变万化节拍强弱观的一种……某民族音乐节拍强弱观都是在本民族语言重音、诗律音节基础上自然形成的,各国各民族语言不同,便形成各自不同的音乐节拍强弱观,便产生了各民族自己的节拍观”。而我国宫谱“板眼节乐法”是“唱词需要重唱、轻唱决定着节拍的强弱,即语言上的逻辑重音决定着音乐上逻辑重拍”;五线谱、简谱“拍子节乐法”则不是这样,是“唱词的强弱要服从音乐节拍所规定好了的强弱关系。”

沈洽《论板眼的性质与特征——从板眼与节拍之关系谈起》*沈洽《论板眼的性质与特征——从板眼与节拍之关系谈起》,《音乐艺术》(上海音乐学院学报)2013年第3期。更直接提出“板·眼无关乎强·弱”、“‘板眼’同‘节拍’是两个性质不同的拍节体系”,把“板眼”解读为“节拍”的做法,是“国人受西方(古典)音乐及其理论的影响而导致的对‘板眼’的误读……”文章分别从语言音韵学、板眼数拍法、鼓板演奏法等三方面提出佐证,籍以证明板·眼同强·弱无关,板眼“拍节的‘强弱随机’才是‘板眼’的自性。它同任何(无论是‘预置的’还是‘外显的’)‘强弱(拍)规则交替’的机制无关。换言之,‘没有规律’就是它的‘规律’”。

尤其值得一提的是,杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿·后记》中,对最初引用西方“节拍”观念解释“板眼”进行反思,认为当时的说明并不很妥当:“西洋作曲理论,从他们的实践中间产生出来,经过长期检验,有它一定的科学性,可供我们参考。但参考是好的,依赖是不行的。在用以观察我们自己音乐作品的时候,有时便会有隔膜一层,少些什么东西,不够应用之感;有时又会感觉思路受到束缚,因而作出片面或错误的结论。比如,节奏可算是一个简单问题吧。我从西洋普通乐学中,学到了四分之四、四分之二等多种节拍形式,也有强拍、弱拍等概念。同时,我也知道,我国音乐中有一板三眼、一板一眼等的板式。在将工尺谱译成线谱或简谱的时候,将一板三眼译成四分之四,将一板一眼译成四分之二,似乎也很合适。我在所写的《工尺谱浅说》中也的确是如此做了。但现在看来,在说明中我把板眼和重拍、轻拍过于密切地联系起来,与我国运用节奏的实际情形有着矛盾,这是不很妥当的。”*杨荫浏《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社,1981年,第1066—1067页。

徵之我国文献,古人定义“板眼”的作用,主要在于节制曲调的速度,并未提到有定格强弱之别。如王骥德《曲律·论板眼第十一》云“板眼”是为节调之紧慢:“盖凡曲,句有长短,字有多寡,调有紧慢,一视板以为节制,故谓之板眼。”沈宠绥《度曲须知》则以“赠”(即“眼”)之多寡来确定曲调速度:“紧曲则正一而赠一,慢曲则正一而赠乃三。”“赠一”、“赠三”即指添加眼符之数,以此来拉伸板与板之间的时距幅度。近人王季烈《螾庐曲谈·卷一·第三章·论板眼》亦持“以板节时”之说:“曲音之高低,以笛音之高低度之;曲音之长短,以拍板之时间节之。……观工尺等字旁之板眼记号,可知某腔宜速过,某腔宜延长。”在昆曲实际演唱过程中,一板一眼和一板三眼的曲调并不是按照二拍子和四拍子的强弱规律进行歌唱的。大概而言,凡点板的字当是强拍,至于强拍的位置则由板式而定: 点头板的,字落板上,板是强拍;点截板、腰板,字落眼上,则眼是强拍。又,同样点截板或腰板的字,往往因板类不同而字位相异,则强拍的位置也不同。因而,要进入昆曲体系必须使用宫谱,初学者若使用简谱,往往会因无法摆脱西方乐谱的时值观、节拍观,而将昆曲唱成昆“歌”,韵味不足。

(二) 板类

板类是指曲牌时速的种类,明王骥德《曲律》“杂论第三十九下”将曲分为细、中、紧三等:

作谱,余实怂恿先生为之,其时恨不曾请于先生,将各宫调曲,分细、中、紧三等,类置卷中,似更有次第,今无及矣。

南北曲牌的基本节奏——板数、板式,记载在南北《词谱》中,同名曲牌的基本节奏是相同的;相同的基本节奏根据曲情的不同,可以拍成不同板眼组合形式,具有不同的时速。如[江儿水]《望乡》(小生)、《寻梦》(旦)是三眼板,《杯圆》(小生)、《见娘》(老旦)是一眼板,《见娘》(小生)三眼加赠板;又如[步步娇]《游园》(旦)三眼加赠板,《纳姻》(众)一眼加赠板,《扫松》(丑)三眼板……

昆曲宫谱的板眼组合形式与曲牌时速的关系大致是: 一板三眼、加赠一板三眼属于慢曲,一板三眼、加赠一板一眼属于中曲,一板一眼属于快曲,流水板属于急曲。其中,“加赠板”唯南曲有之,北曲无加赠。《佛会》《男祭》[折桂令]及北唱[二犯江儿水]用加赠板属例外。凡加赠板者,一正一赠相对使用,因此同名曲牌赠板曲子的板数比不加赠者增加一倍;但是,《词谱》所载之基本板式、板数仍然保持不变,并不因加赠而发生变化。又,正板和赠板小节的板眼组合型必须相同,即正板若是三眼板,赠板必须也是三眼板;正板若是一眼板,赠板必须也是一眼板。舞台演唱时有因戏情发展需要,于赠板曲中唱散板一句,或赠板中忽唱无赠的,皆非正格。加赠曲子,有以正板起板的,也有以赠板起板的,但无论以何起板,末字必须以正板收煞。南曲套数中,大抵首曲、次曲和第三曲用赠板,之后戏情渐紧便可不用。急曲流水板,多为干念曲子,如《阳关》[金钱花]之类。

此外,还有“散板曲”。散板用于南套之引子、北套之第一、第二曲及煞尾等曲,仅谱工尺,不点板眼,只于每句之末下一底板,用以节句。南曲过曲多是有板曲,唯[不是路][青衲袄][红衲袄]等为过曲中的散板曲,是为特例。

必须指出的是,“板类”标示的只是近似的舞台节奏。舞台节奏取决于剧情具体发展和进行,相同的板眼组合型式,会因剧情发展不同而舞台速度不一,甚至相差很远。比如,同样是一眼板曲,《寻梦》[川拨棹]比《断桥》[玉交枝]慢得多,近乎三眼板的速度。这就和剧情发展有直接关联,前者是杜丽娘从花园寻梦之后,回房身子困乏时所唱,后者是白娘子和小青追赶许仙时所唱,一徐一急,相差甚远。此外,在戏曲史上还曾经发生过,同一剧本因演唱的腔种不同,舞台速度有疾缓之差的现象。云水道人《蓝桥玉杵记》“凡例”载:“词不加点板者,缘浙板、昆板疾徐不同。”浙腔海盐“腔疾板促”和吴音昆山“冷板水磨”是二腔最大的区别。时至今日,二大声腔的遗腔仍然保持着这一特色。据浙西武义昆腔老艺人徐五连说,苏系昆腔演《痴梦》要四十多分钟,而他们只要二十五分钟。此语并不夸张,温州永昆也存在着这种现象。《琵琶记》“书馆”[太师引],永昆演唱的速度大约每分钟120拍,苏昆大约每分钟46拍,永昆比苏昆要快至倍余。三眼板曲过快是永昆音乐的一个特色。

总之,宫谱虽然以“四分音符”为一眼,但是这一眼的时值很难用“节拍器”精准地计量,而板类规定的也只能是舞台演出速度的近似值而已。

(三) 字谱

元末明初南戏“指板谱”是不注谱字的,宋金时期南戏乐谱究竟是何种形式,因为没有实物流传,也没有文献记录,无从得知。但是南戏声腔渊源自宋金诸宫调音乐,其中“唱赚”是诸宫调音乐*《董解元西厢记》卷一[太平赚]把该本诸宫调所用的“唱赚”、“缠令”等套数统称为“诸宫调”。的重要组成部分,因而通过现存《事林广记》唱赚套[愿成双]的曲谱,或可一窥宋金时期南北曲乐谱的面目。故初期南戏声腔既然有继承“唱赚”套数型式,必当继承“唱赚”的伴奏乐器——横笛、拍板、鼓儿*(宋) 陈元靓《增类新全事林广记》卷之十二后集“唱赚图”中,唱赚的伴奏乐器有横笛、拍板、鼓儿三样,分由三人所司。;既然继承伴奏乐器,则字谱必当随着伴奏乐器(横笛)一并继承。[愿成双]套的字谱是宋代的俗字谱,南戏诞生之初,或许也曾使用过这种俗字谱。

俗字谱是唐宋燕乐字谱形式之一。燕乐字谱分工尺谱和俗字谱两种,分别有两种书写形态,工尺字谱即工尺形态,是正体写法,如合、四、一、上等;俗字谱是半字形态,是草体写法,如ム、マ、ー、ㄣ等。大概古人为求写谱迅速简便,就将工尺正体简化,只写半个字形,故“俗字谱”也称“半字谱”。最早记载燕乐工尺字谱的典籍是北宋沈括《梦溪补笔谈》卷一载:

今燕乐只以合字配黄钟,下四字配大吕,高四字配太簇,下一字配夹钟,高一字配姑洗,上字配仲吕,勾字配蕤宾,尺字配林钟,下工字配夷则,高工字配南吕,下凡字配无射,高凡字配应钟,六字配黄钟清,下五字配大吕清,高五字配太簇清,紧五字配夹钟清。

文中与十二律吕四清声相配的十六个谱字就是燕乐工尺字谱。“半字谱”据陈旸《乐书》卷一百十九“雅琴”条云,是从唐代燕乐中来:

圣朝太宗皇帝……召钱尧卿按谱以君臣文武礼乐正民心九弦,按曲转入大乐十二律,清浊相互合应。御制《韶乐集》中有正声翻译字谱,又令钧容班部头任守澄并教坊正部头花日新、何元善等,注入唐来燕乐半字谱……

其中“唐来的半字谱”应当是ム、マ、ー、ㄣ类俗字谱。现存之日传唐代笙谱、《天平琵琶谱》、《五弦谱》、《开成琵琶谱》,及后唐《敦煌琵琶谱》等,谱字多与半字谱相类,有草书形态也有减笔形态。又,“正声翻译字谱”疑或“工尺谱”,日传的唐谱中除草书减笔形态外,还夹杂着“一”、“工”、“凡”、“上”等正体的工尺谱字。以字谱的书写形态而言,工尺字谱应当比半字谱早,盖必先有正体而后才有简化的半体。唐代燕乐既有半字谱,估计工尺字谱至迟不会晚于唐朝。因此可以肯定,燕乐字谱于唐代已有之。若论其初始,恐早于隋唐,或可推至北朝。何昌林先生《天平琵琶谱之考、解、译》认为这种燕乐谱字形成于北魏末年:“据《魏书·乐志》,北魏太乐令崔九龙曾于公元532年用一种‘但能记其声折而已,不能知其本义’的乐谱,记录了五百首乐曲。……崔九龙处于龟兹乐繁盛的时代与地区,故其所用乐谱,当即龟兹筚篥谱。”*何昌林《天平琵琶谱之考、解、译》,《音乐研究》1983年第3期。

筚篥谱的谱字见陈旸《乐书》卷一百三十“觱篥”条注:“今教坊所用上七空后二空以五凡工尺上一四六勾合十字谱其声。”这十个标注在筚篥孔位旁边的“字谱”就是筚篥谱谱字,亦见于《辽志》。《补笔谈》的十六个燕乐工尺字谱是以“十字谱”为基础,通过口法(超吹)、指法(兼音)展衍而成。

依隋末唐初《乐部》、宋代陈旸《乐书》等载,筚篥乃燕乐旋宫转调的“应律之器”,是教坊乐的头管,“因谱其音为众器之首”*(宋) 陈旸《乐书》卷一百三十,载王云五主编《四库全书珍本》九集,(台湾)商务印书馆,1979年,第3页。,筚篥字谱遂成为一般管类乐器公用的字谱。《事林广记》“管色应指谱”中的“音位谱”就是筚篥字谱的半字形态“俗字谱”,所列之管色有官笛、羌笛、夏笛、小孤笛、鹧鸪、扈圣、七星、横箫、竖箫等九种,《词源》下卷“音谱”章除筚篥类乐器,余者同《事林广记》。

由此可知,宋代燕乐工尺字谱是管色音位谱,与管乐器的孔位相当,具有固定音高,属于“固定音名”性质。明清以来,全国绝大多数剧种、乐种(包括昆曲)所用的宫谱谱字,书写形态虽与宋工尺相同,但其数目、性质与宋工尺不同。

宫谱基本谱字有七: 上、尺、工、凡、六、五、乙。宋工尺字谱号为“十六谱字”,实则为八。其中六(黄钟清)、下五(大吕清)、高五(太簇清)、紧五(夹钟清)分别是黄钟、大吕、太簇、夹钟的高八度;下四(大吕)、高四(太簇),下一(夹钟)、高一(姑洗),下工(夷则)、高工(南吕),下凡(无射)、高凡(应钟),在乐器上处于同一孔位,在乐谱上用同一谱字,不分上下,合并之后恰是八字。观之“十字谱”亦同,“十字谱”的“四”、“合”是“五”、“六”的低八度音,不计四、合,恰余八字。又,陈旸《乐书》筚篥图中,“十字谱”的“勾”字在筚篥背孔,在筒音是林钟的曲笛上“勾”字并入顶孔(第六孔)仲吕,在筒音是黄钟的洞箫上则并入第四孔林钟。

明清宫谱谱字与宋工尺存有明显的渊源关系,但谱字的性质却不相同,字谱性质之转变,据清陈澧《声律通考》云,乃“势所必至”:

明时太常虽仍以字谱配律吕,而茫然不知律吕为何物……既不知律吕,则字谱实无可配。其移字谱以代五声二变,固势所必至也。

“不知律吕为何物”亦见《明史·乐志》。《乐志》载,致仕甘肃行太仆寺丞张鹗徇礼部乐律古制,乐官茫然无知:

疏下礼部,礼官言:“音律久废,太常诸官循习工尺字谱,不复知有黄钟等调。”臣等近奉诏演习新定郊祀乐章,间问古人遗制,茫无以对。

张鹗是明世宗嘉靖时人,依鹗所言,至少在嘉靖时期,首调工尺字谱已经流行。又,《皇言定声录》载笛子谱[叹疆场]云是唐谱,实质是首调唱名谱*郑孟津、吴平山《词源解笺》,第206页。。《定声录》说此曲是朱权所作,若果如是,则大约从元末明初开始,唱名性质的首调工尺谱渐已使用,南戏音乐(昆腔)使用唱名工尺谱可能要到明代晚期,而写入谱作则始自清初《南词定律》。

(四) 标调方式

指板谱和宫谱都应用“管色标调”,“管色标调”是“乐色标调”的嬗变。南戏音乐有两种标调方式: 乐色标调和管色标调。“乐色标调”即是沿用燕乐调调名标调,所标的是乐谱应用的“调”,如标“双调”就表示这只曲牌所用的是“夹钟均以仲吕为商”的调。既知调名便可推知均音阶(管色)与调式音阶(调),“乐色标调”是一种兼标管色和调的标调方式。南戏音乐大约从南宋初期戏文开始迄至元中叶,都是采用“乐色标调”。元刊《十三调南曲音节谱》曲牌所隶属的宫调名,虽略有差异,经过厘正仍与唐宋燕乐调的原貌相符。约元末明初开始应用“管色标调”的乐谱渐渐流行。明蒋孝《旧编南九宫》谱中出现的“中吕”、“南吕”、“仙吕”、“黄钟”等异名调,这些异名调本是宫羽同名调,调名后标“宫”的是宫调,标“调”的是羽调,如中吕“宫”是夹钟均宫调,中吕“调”是夹钟均羽调,若“宫”、“调”不标,则必失去调式,只余管色。无宫无调的调名出现说明当时已经开始应用“管色标调”,管色标调正是藉由异名调的产生而形成。

《旧九宫》的异名调有两类,一类是不标为宫为调的调名,即仙吕等四调;另一类是新生调名: 仙吕入双调。这类不曾见载于唐宋文献的异名调,并非古人随手而书或无端生变,它们是唐宋燕乐在长期音乐实践过程中,发生“宫羽兼并”、“商羽调转”所导致的结果。

“宫羽兼并”缘于“宫羽混淆”;“宫羽混淆”在于宫、羽两调关系密切。羽调式正寄三煞为羽、宫、角,宫调式正寄三煞为宫、角、徵*郑孟津《昆曲音乐与填词·乙稿》,(台湾)学海出版社,2000年,第358—359页。文中列有“曲笛七均(七把调)三十五调系正寄煞表”,宫调式正寄三煞为宫、角、徵,羽调式正寄三煞为羽、宫、角。,以和弦构成法观之,羽调是第六和弦(Ⅵ),宫调是主和弦(Ⅰ)。该丘斯《音乐的构成》阐释第六和弦(羽宫角)与主和弦(宫角徵)的关系时,说:

Ⅵ所以有其地位,主要地由于它近似主和弦;故Ⅵ常被视为Ⅰ的并行和弦,归入主和弦中,作为主和弦的隶属和弦。

和弦作为曲调构成的基础之一,是推动乐曲前进的动力:“曲调倘不照音阶进行而产生跳进,则必涉和弦。”羽调和宫调的这种“隶属”关系,在音乐发展历程中很容易造成二调的混淆。宋传唐开元遗声《风雅十二诗经谱》的“宫调”曲煞音有两种形式,一种落宫、角、徵,如《南山有台》和《四牡》;一种落宫、角、羽,如《皇皇者华》和《南有嘉鱼》。倘若依照昆曲的调式煞音标准,前者是宫调,后者是羽调,而《诗谱》宫羽不分,皆名“宫调”。甚至宫调曲用羽音收煞——《鹿鸣之三》标为“黄钟宫”,曲调以宫、角、徵、羽四音为煞声。

宋代《白石十七谱》[中吕宫·长亭怨慢]、[仙吕宫·暗香]等宫调曲,结音皆落宫、角、羽,且上下片末韵必收宫煞;[正平调·淡黄柳近]、[高平调·玉梅等令]羽调曲,结音则落角、羽,绝不会出现宫煞,尤其上下片末韵必收羽煞。二调虽然区分严明,实质上极其相近,羽调只差一个宫音即成宫调。而在后来昆曲中,白石的“宫调”和“羽调”被统视为“羽调”,宫羽实一,则羽调之内又有宫煞。

如此一来,宫羽煞的乐曲实难标调: 称之为宫调,又落羽音;标之羽调,也用宫煞。宫不宫、羽不羽,所以古人索性在“仙吕”、“南吕”等调名下不再标“宫”标“调”了。——宫羽混淆最终导致两者兼并。“宫羽兼并”之后,调式亡佚,所余者唯“均音阶”而已,如“黄钟”——无射均,“仙吕”——夷则均,“中吕”——夹钟均,“南吕”——林钟均。因均音阶首音在定调管乐器上都有相应的孔位,行之日久,势必将渐改以“管色音位”名调。

“仙吕入双调”是商、羽交替调,仙吕调是夷则均仲吕为羽,双调是夹钟均仲吕为商,“仙吕入双调”就是以仲吕为羽犯仲吕为商,它是应用同主音转调方法制作乐曲。宋代商羽交替调除了“仙吕入双调”外,还有“越调犯中吕调”、“大石调犯正平调”二种形式。“越调犯中吕调”是黄钟为无射均商转黄钟为夹钟均羽;“大石调犯正平调”是太簇为黄钟均商转太簇为仲吕均羽。南北曲“仙吕入双调”的曲子首见《旧九宫》,共收曲牌七十三支。其中如[江儿水]、[嘉庆子]、[尹令]、[品令]、[豆叶黄]、[五供养]、[沉醉东风]等曲,《十三调谱》归入“双调”,属于商调式,现在昆曲均唱成了羽调,可能就是经过同主音转调之后所产生“商羽调转”的结果。“商羽调转”所发生的调式突变,同样会使调式的标注成为一大难题,而最终也必将转向“管色标调”。

综言之,南宋后期的“宫羽兼并”、“商羽调转”,不但为南北曲提供了由“乐色标调”演变为“管色标调”的契机,而且使这一演变成为南戏音乐发展的必然趋势。明朱载堉《律吕精义·外篇》卷之二所载神乐观雅乐笙音中,已初见后世宫谱使用“七把调”调名的记载:

臣谨按: 神乐观雅乐所吹笙,以合字为黄钟正律,合字之下有大凡为应钟倍律,大凡之下有大工为南吕倍律,大工之下有大尺为林钟倍律。……合字之上有四字为太簇正律,四字之上有一字为姑洗正律,一字之上有上字为仲吕正律,上字之上有勾字为蕤宾正律,勾字之上有小尺为林钟正律,小尺之上有小工为南吕正律,小工之上有小凡为应钟正律,小凡之上有小六为黄钟半律,小六之上有小五为太簇半律。

其中“小工”就是流行至今的宫谱调名之一。饶有趣味的是,将明十三簧笙的工尺字谱反应在横笛孔位上,笙音字谱与“七把调”的调名几乎浑然相合。杨荫浏《中国古代音乐史稿》说:“明代的笛,在形制与音高上,与今天的曲笛相同。”今天曲笛第三孔即是“小工”,现以“小工”为依准,将二者相对——

神乐观笙谱工尺大尺大工大凡合四一上勾小尺小工小凡小六小五律吕(以笛第三孔定)倍无射倍应钟黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟清黄钟清大吕清太簇清夹钟清姑洗清仲吕清蕤宾c1d1e1f1g1a1b1c2d2e2f2g2笛制音位筒音一孔二孔三孔四孔五孔六孔把子一字把上字把尺字把小工把凡字把六字把五字把调名乙字调上字调尺字调小工调凡字调六字调正工调①

①杨荫浏《中国音乐史纲》云:“正工调,一名五字调,其流行程度,较次于小工调。”上海万叶书店,1952年,第327页。

按: 《神乐观笙谱》“大尺”“大工”等相对应的律吕名称,以《律吕精义》为准,表中省略。“律吕(以笛第三孔定)”栏的律吕名称是筒音为林钟的横笛各孔位律名,“笛制”栏的调名即今曲笛“七把调”调名。

从上表可见,笙谱对“七把调”调名的产生似乎有着直接影响,但究竟是如何演变形成的,尚待进一步深入研究。

由明神乐观留传的笙谱和《明史·乐志》张鹗的一段话,可推知用管色标调的首调名工尺谱在明初已经渐渐流行。约到明后期,才见大行。万历时期沈璟《南词全谱》、《九宫词谱》(王骥德《曲律》附)、《南音三籁》等所列宫调调名,已是任意杜撰,完全丧失定调的作用,只能作“栏目”看待而已,乐谱的标调已经全面采用“管色标调”。

南戏音乐定调乐器是横笛,它的“管色标调”就是采用横笛“孔位”标写调名,亦称“笛色标调”。这种标调方式仅标调高不标调式,如“小工调”,只标出均音阶的宫音位置是在曲笛第三孔“工”字位上,但是调式不明。今民间俗谓“七把调”者,计上字调、尺字调、小工调、凡字调、六字调、正工调和乙字调。七调之中,小工调最为通行,正工调、尺字调、六字调较次;乙字调、上字调使用最少。明末清初随着宫谱盛行,“七把调”也成为流传最广的标调系统。昆曲宫谱之外,锣鼓谱、唢呐谱等也都使用这七个调名标调。“七把调”调名译作国际音名时,小工调为D调,尺字调是C,六字调是F调……从这层意义言,“七把调”的调名表示绝对音高,谱首标明“七把调”调名就固定了乐曲的宫音位置。但是在民间“七把调”有时又代表指法名称,即不同管乐器,同一把位调名相同。曲笛放三孔为小工调,洞箫放三孔也是小工调;曲笛小工调绝对音高为D,洞箫小工调绝对音高为G。又如新昌调腔的[驻云飞]、[江儿水],虽然标做小工调,其宫音调高是F,盖此笛筒音为C做“闷sol”。因此,七把调有时只代表“把式”,与音高无关。

又,笛色标调之外,现在还有用西方大小调体系“音名”标调的,如小工调标作“D调”、六字调标作“F调”等,这不过是借用现代音名代标“工尺”而已,其本质上与笛色标调无异。

三、 指板谱的性质及其适用范围

“指板谱”是专用于“定律·定腔”型歌曲的“腔格谱”。

我国声乐乐谱依其产生过程的不同,分为两大系统。一类是用于“先诗后声*(宋) 郭茂倩《乐府诗集》卷第二十六《相和歌辞一》,(台湾)里仁书局,1999年,第376页。原文引王僧虔《启》云:“当时先诗而后声,诗叙事,声成文。””歌曲的乐谱。“先诗后声”类歌曲采用先写词后制曲或“选词配乐”的作曲方法写成,歌词与曲调之间属于“一词配一曲”的“单一性”关系,即一曲的乐谱为一词所写、所用,只有单次使用的功能。这类乐谱早见于《汉书·艺文志》。《艺文志·第十》收歌诗歌曲二十八家,其中有《河南周歌诗》七篇,《河南周歌声曲折》七篇;有《周谣歌诗》七十五篇,《周谣歌诗声曲折》七十五篇。“声曲折”是我国最早的声乐乐谱,观其“诗”、“声”相应,篇数相当,乃属于“先诗后声”系统歌曲的乐谱。又,《晋书·乐志》“凡乐章古辞存者,并汉世街陌谣讴……其后渐被之弦管”、《宋书·乐志》“古者天子听政,使公卿大夫献诗,耆艾修之,而后被于声”者;《碧鸡漫志》之云诏乐工取李贺、李益、武元衡等名家诗篇,合之弦管;《集异记》“旗亭壁画”之歌诗;《乐府诗集》载以[西河长命女]配岑参“云送关西雨”诗,[盖罗缝]配王昌龄“秦时明月汉时关”等;以及历代雅乐、祭祀等所用的乐章,如姜白石《越九歌》、朱熹载赵子敬《风雅十二诗经谱》,近至现代流行歌曲等,都是先有歌词,后被声律的歌曲,其乐谱的性质与“声曲折”一样,只有一次性使用效果。

另一类是用于“定律·定腔”型歌曲(即牌调歌曲)的乐谱。“定律·定腔”型歌曲是经由“倚声填词”作曲法产生的歌曲,唐宋词牌、宋金诸宫调、元明南北曲牌都属于这一系统。“倚声填词”分“倚腔填词”和“依律填词”两类,中晚唐词牌音乐初兴之时,多是“倚腔填词”。刘禹锡《忆江南》(春去也)注云:“和乐天春词,依《忆江南》曲拍为句。”“依曲拍为句”就是“倚腔填词”,即利用旧曲填制新词。旧曲虽一,新词无穷,《词林纪事》引《西吴记》云:“志和有《渔父词》,刺史颜真卿、陆鸿渐、徐士衡、李成矩递相唱和。”张、颜等人词作(见《续仙传》)虽然均名《渔父词》,但是词的内容却不尽相同,即刘禹锡《纥那曲》所谓的“调同词不同”也。“倚腔填词”至宋代仍然方兴未艾,如曹勋《饮马歌》是依金国军人饮牛马时所吹的笛曲填制的新词;姜夔《醉吟商小品》先据琵琶《醉吟商》指法作成曲谱,然后依曲谱填词;苏易简《越江吟》是倚琴曲制词……诸如此等,不胜枚举。

“依律填词”就是依《词谱》所列的定律填词,《词谱》的定律来自词调的定腔。《词谱》的“雏形”始见于五代,花蕊夫人《宫词》曰:“新翻酒令著词章,侍宴初开意却忙。宣使近臣传赐本,书家院里遍抄将。”王昆吾《唐代酒令艺术》说:“从所谓‘传赐本’和‘遍抄将’看来,这种创作有歌词范例作为蓝本,亦即遵循以歌词范例形式所公布的令格……”这种载有歌词范例及范例令格的“赐本”与后世提供填词词格的《词谱》,性质一致。以《词谱》所列的定格作为写词的依准,称为“词谱制度”。“词谱制度”大约从五代开始形成,它的形成意味着曲词词章结构的规范化,意味着“倚声填词”体制逐渐成熟。

“倚声填词”使乐谱具有被多次使用的音乐功能。曲调既然被多次使用,势必为歌者所熟知、牢记,故“定腔·定律”型歌曲的乐谱,只需记录歌曲旋律的骨干音或基本节奏形式(即腔格)便可。再者,利用旧调填制新词,歌词的写作虽然会受到“定腔”的限制,不能随意挥洒;但是,在音律的布局上仍然留有余地。比如,平声字有阴阳之别,仄声字有上去之分,以及宋词、南曲入可代平,南北曲上可代平,以及句首加衬字改变音节,或换头格添减字句等,都会使得同名歌曲的实际音乐效果(腔或腔韵)发生变化。因此,同一牌名的曲子,腔韵并非千篇一律,而是一曲千面。王骥德《曲律·论平仄第五》云:“至调其清浊,叶其高下,使律吕相宣,金石错应,此握管者之责……”握管者不同,则必致腔韵多姿多彩,故“定律·定腔”型歌曲的乐谱只能记录曲调基本“腔格”,无法记录实际“腔韵”。

图二十 永昆细吹牌子[柳青娘]

总言之,凡适用于“定律·定腔”型歌曲的乐谱必属“腔格谱”。南戏音乐以南北曲为基本曲调,南北曲牌是“定律·定腔”型的歌曲,南戏音乐的“指板谱”就是“腔格谱”。

南戏音乐的“腔格谱”有三种形式,“指板谱”、“工尺音谱”、“曲词工尺谱”。“指板谱”的形式已见上文,“工尺音谱”形式是用工尺记录某一曲牌的腔格以作备忘之用,这种乐谱仅记工尺不记曲词,多见于唢呐或细吹牌子,如图二十永昆细吹牌子[柳青娘]。

[柳青娘]谱中除了正板×,没有眼符,切分音(跳板)依靠工尺谱字之间的距离来确定,如“尺 尺工”“工 工六”。这种“工尺谱”记录的是旋律的骨干音,实际吹奏时,演奏者根据自身的音乐水平作即兴处理,加花变奏,添加装饰音,效果不一。

“曲词工尺谱”是兼记曲词和工尺的“腔格谱”。清初《南词定律》、《九宫大成》、《纳书楹》等乐谱皆属于此类。这类乐谱主要是在元明《词谱》的基础上,添注工尺板眼,但是这些工尺字谱记录的只是一种朴素的旋律框架,点注的板式也只是节奏框架;点有眼符者,如《九宫大成》、《纳书楹》也是采用一板一眼形式,没有快慢紧急之分。《南词定律》、《九宫大成》这类兼容格律和音乐的谱式,主要的编制目的是为了方便词家填词度曲之用,与清末的记录舞台演出的梨园唱本性质不同。

南戏音乐三种“腔格谱”的规制,分别沿承自宋词音乐的“词章谱”、“音谱”、“词章音谱”。张炎《词源》云:

音律所当参究,词章先宜精思,俟语句妥溜,然后证之音谱,二者兼得,则可造极玄之境。

音谱、词章为词牌音乐的结构形式,音谱所录为词腔,词章须合音律,二者协合方能上口歌唱。宋词音乐的乐谱因此具有三种形式: 胪列音律的“词章谱”、载录词腔的“音谱”,以及兼备二者的“词章音谱”。

“词章谱”即《词谱》。但是,两宋并没有为填词专门编制《词谱》,宋人是以《花间集》、《尊前集》、《复雅歌词集》、《绝妙好词》等前人的词集作为填词的蓝本。《绝妙好词》厉鹗“序”云:

《绝妙好词》七卷,南宋弁阳老人周密公瑾所辑。宋人选本朝词,如曾端伯《乐府雅词》、黄叔旸《花庵词选》皆让其精粹,盖词家之准的也。

这类“准的”所列之词章以“合律”为则、“风雅”为尚,不但可作填词之蓝本,同时还具有“唱本”的功能。《花间集》“叙”云:

因集近来诗客曲子词五百首,分为十卷,以炯粗预知音,辱命请题,仍为叙引。昔郢人有歌阳春者,号为绝唱,乃命之为花间集。庶使西园英哲,用资羽盖之欢;南国婵娟,休唱莲舟之引。

这说明《花间集》亦备宫廷筵席间歌唱之用。《家宴集》五卷亦云:“所集皆唐末五代人乐府,视《花间》不及也。……为其可以佑觞,故名《家宴》也。”“佑觞”即在筵席间歌唱。张耒《贺铸东山词序》称:“大抵倚声为词,皆可歌也。”这些都说明《词谱》兼有“歌谱”的功能。“词章谱”这种填词蓝本兼歌本的功能,后来为南北《词谱》所继承,“指板谱”依南北《词谱》填制,虽未标注工尺,亦可歌唱。

词乐“音谱”形式见《事林广记》[正宫·愿成双]套。[愿成双]套是南宋时期酒宴间所用的一套唱赚谱,乐谱仅记工尺未录曲词,若将关汉卿和《刘知远诸宫调》的[愿成双]词与首曲[愿成双令]相配,几乎完全相合,乃是“一字一腔”的腔格谱*郑孟津《宋词音乐》,第200页。。

图二十一 《乐府混成集》“小品谱”

“词章音谱”是同时载有词章和工尺音谱的“专集”,现存的宋代“词章音谱”有姜夔《白石十七谱》和《乐府混成集》之“小品谱”。张炎《词源·音谱》所载的先人的《寄闲集》也是兼载歌词和音谱的“词章音谱”*(宋) 张炎《词源》,载唐圭璋编《词话丛编》第一册,第256页。原文云:“先人晓畅音律,有寄闲集,旁缀音谱,刊行于世。”。凡载有词章的音谱也可作为填词的蓝本。

宋代“音谱”和“词章音谱”的共同特点就是“一字一腔”,但是唐宋民间艺术歌曲的歌法并非“一字一腔”。马端临《文献通考·乐十八》云:

唐咸通中,伶人李可及善音律,尤能啭喉为新声,音调曲折,听者忘倦。

王灼《碧鸡漫志·一》云:

盖隋以来,今之所谓“曲子”者渐兴,至唐稍盛。今则繁声淫奏,始不可数。

刘邠《中山诗话》:

自隋以前,南北旧曲颇似古。如《公莫舞》、《丁督护》,亦自简澹。……近世乐府为繁声,加重叠,谓之“缠声”,促数尤甚,固不容“一唱三叹”也。胡先生许太学生鼓琴……所奏惟《采萍》、《鹿鸣》数章而已,故稍曼衍,旁迩郑、卫声。或问之,曰:“无他,直缠声《鹿鸣》、《采蘋》耳。”

《都城纪胜》:

嘌唱谓上鼓面唱令曲小词,驱驾虚声,纵弄宫调。

文中之“音调曲折”、“繁声淫奏”、“繁声重叠”、“驱驾虚声”、“纵弄宫调”等等,都说明当时歌曲的唱法都是“一字多腔”,即所谓“多哇”、“啭喉”者也,即便是《诗经》之类歌诗也已经是“缠声曼衍”,旁迩郑卫矣。到宋代连雅乐也冲破上古传统藩篱,采用俗乐“一字多腔”的歌法。欧阳修等辑《太常因革礼》第二〇卷载皇祐二年(1050)阮逸上言,辨当时明堂雅乐声多字少,云:

乐章字少,遂以一字连系数声。故四十八字外,虚声至一二百声,流为烦数。

《宋史·乐志》载元丰初,杨杰议乐曰:

今歌者或诵一言,而滥及数律,或章句已阙,而乐音未终,所以歌不永言也。请节其烦声,以一声歌一言。

从文中“一字连系数声”、“滥及数律”、“一声歌一言”等用词,可知当时雅乐不是采用“一字一腔”的歌法,因此遭受到士大夫们的非议,要求“节其烦声”,恢复古制,以符“歌永言”之旨。但是姜夔《乐议》却批评这种“一律配一字”的歌诗方法是不知“永言”之旨,不协“贯珠”之意:

乐曲知以七律为一调,而未知度曲之义;知以一律配一字,而未知永言之旨。……至于歌诗,则一句而钟四击,一字而竽一吹,未协古人槁木贯珠之意。

何谓“贯珠”,沈括《梦溪笔谈》云:“当使字字举本皆轻圆,悉融入声中,令转换处无磊块,此谓声中无字,古人谓之如贯珠,今谓之善过度。”既有“转换处”、既要“善过度”,又要“如贯珠”,除“一字多腔”则无从论说。故而可以肯定《事林广记》、《乐府混成集》等所列之“一字一腔”仅是歌曲的旋律骨干音,乃是“腔格谱”。

明清以来,《南词定律》等“曲词工尺谱”,虽然不是“一字一腔”,但是谱中或无眼符,或不记头眼、末眼,更也没有记录因字调形成的口法腔和润饰腔,所以也只是一曲的旋律框架和节奏框架。后出之《集成曲谱》等标示渐详,不过也只注明昆曲基本口法腔,润饰性的腔除了擞腔,不见其他。因而从某种意义上说,这些曲谱仍然是“腔格谱”。纵使精细至《粟庐曲谱》,仍然还有部分小腔保留在歌者口中,故云,腔不能笔于纸上,腔只存于口舌。中国戏曲之传承,舍“口传身授”别无他径。

西安鼓乐是陕西的主要乐种。……个别地区、个别乐社保存有工尺谱,但因师徒传授基本是口传心授,不用乐谱,因此现在的艺人大多不识谱,多数地区和乐社没有乐谱。锣鼓乐,流行于陕南的安康地区和整个关中地区,班社组织有固定的,也有临时组合的;一般无乐谱,即使有乐谱,也不完整不准确,但艺人可以口念成锣鼓札子(类似锣鼓经)。

西安鼓乐的艺人称口念唱谱为“韵曲”。“韵唱”、“韵曲”都是倚乐曲的律腔节拍来歌唱,与张炎《词源》“哩啰”法相似*郑孟津、吴平山《词源解笺》,第487页。,也是来有所自,渊源古老。

结 语

通过对南戏音乐乐谱发展历史及形式结构的探索,在宫谱产生之前,南戏音乐使用的乐谱形式,可略窥一斑,同时也为鉴别南戏乐谱的年代、真伪找到基本的判别依据。比如,明清之际编撰的《九宫正始》,因所选集者为元“大历至正间诸名人所著传奇数套(套数),原文古调,以为章程*(明) 徐于室、钮少雅编《九宫正始·臆论》,载王秋桂主编《善本戏曲丛刊·第三辑》,第17页。”,即称之为“元谱”,这是不恰当的。《词谱》的年代不以曲文创作的年代来划定,而是通过谱中曲词板式与同一时期舞台演出的脚本是否相符合来判断。《九宫正始》的板式是与明后期沈璟《南词全谱》、沈自晋《南词新谱》等相同,与明万历时期的传奇脚本相符合,且元末明初的板式是“圈板”。今既有出土《刘希必》、《蔡伯皆》等元末明初舞台演出脚本可校勘,当知《九宫正始》与《沈谱》、《新谱》以及《南音三籁》、《啸余谱·南曲谱》等属于同一时期的词谱,而非“元谱”。

又如,《中国古代音乐史稿》第十五章所列的“宋代南戏乐谱”和第二十五章所列的“元代南戏乐谱”,是否确当,值得商榷。首先,这些乐谱大部分出自《九宫大成谱》,其他则出自殷溎深《拜月亭曲谱》、《琵琶记曲谱》、《异同集》、《纳书楹》、《道和曲谱》、《六也曲谱》、《昆曲大全》、《集成曲谱》、《天韵社曲谱》等昆腔曲谱。《九宫大成谱》中的宋元南戏乐谱是否就是宋元时代的原貌,尚有疑虑。吴钊、刘东生《中国音乐史略》曾对《九宫大成》所谓的“宋谱”提出质疑:

现存宋谱以《白石道人歌曲》所载姜夔和范大成的十几首“自度曲”与填词之作,以及元刻宋陈元靓《事林广记》所载[愿成双]等曲较为可信,大致反映了宋词的原貌。至于明末《魏氏乐谱》,清初《九宫大成南北词宫谱》和《松风阁琴谱》等书所载词谱,几乎都是明清人所谱,不足为据。

《九宫大成》的宋元南戏乐谱也是类似情况。现存最古老的南戏乐谱是广东出土的《刘希必》和《蔡伯皆》,这二个出土本大致能反映元代南戏音乐的面貌,腔板样式尚与宋代“官拍”相符。《九宫大成谱》虽然是“搜集民间流传的乐谱,然后在一定的标准下进行汇总编辑”*周维培《曲谱研究》,江苏古籍出版社,1997年,第367页。,但是民间流传的乐谱究竟是宋乎?元乎?抑或明乎?所谓“在一定的标准下进行汇总编辑”,究竟能在多大程度上保留宋元南戏原貌?这些都是必须严肃、谨慎对待的问题,笔者认为将《九宫大成谱》中所列之“宋元南戏乐谱”视为明代遗物较可靠,视为宋元则有过早之虞。至于殷溎深《拜月亭曲谱》、《异同集》等更是清代的昆腔曲谱,所录的都是昆曲的唱腔旋律和节奏板式,而非宋元初期戏文的声腔。

其次,这些乐谱使用的标调形式、谱字性质与宋元时代不同。宋元时代的南戏乐谱虽无实物流传,但是从现存的宋元时代的声乐曲谱形式来看,宋代南戏乐谱大概也不出上述三种腔格谱的形式,若有音谱当是使用乐色标调的固定名谱,若有点板也当是与“官拍”形式相近的圈板。

再者,《中国古代音乐史稿》“宋代南戏乐谱的保存情况”栏目下,有据《九宫大成》翻译的《王焕传奇》[渔灯花]的简谱,首曲是三眼加赠板。以目前文献资料看,加赠是在昆腔产生之后才出现,至明末清初才逐渐形成完整的“加赠制度”,宋元南戏是否有加赠曲,既无文献可征,又无实物流传,因此认为它是“宋代南戏乐谱”,实需再商榷。

综之,南戏乐谱的编撰既是戏曲文化活动的一大现象,也是戏曲历史发展的必然。解读和研究南戏音乐乐谱,不仅是探寻戏曲声腔发生和发展规律的有效途径,同时通过研究南戏乐谱,还可以对辑录、甄别戏曲音乐史料有所助益。更重要的是,乐谱研究使我们得以窥见,在这种记谱体系背后所蕴涵着的古代先民的音乐观,以及民间音乐独特的传授方式,和产生这种音乐观和音乐传授方式的深层的文化因素和美学因素。故而,南戏乐谱研究是中国戏曲史研究中不可忽略的一个重要的环节,也是不能省略的研究步骤。