大树的灵性与托尔金的中洲神话

蒲实

生长的缓慢与长成后的精彩,让大树这种植物具有了高贵的灵性,笼罩着一层神圣感。

最高贵的植物

2014年7月24日,牛津大学植物园里一棵1799年种下的巨大黑松树,有两只粗壮的枝干在开裂的吱嘎声里缓缓崩塌。那天,树下正在举行一个家庭派对,一位即兴吉他手几乎是冒着生命危险从崩塌的树枝中抢救出他的吉他。这棵崩塌的大树是托尔金最喜欢的树,他的最后一张照片就是在这棵树旁照的,摄于1973年8月9日,由他的孙子迈克尔·托尔金所拍。这一次的崩塌让这棵215岁高龄的参天大树变得危险起来,牛津大学在思考如何处置它的时候,专门向英国的托尔金社团(Tolkien Society)咨询了意见。毕竟,除了牛津圣吉尔斯大街上托尔金与C.S.刘易斯经常光顾的老鹰与小孩酒馆,以及对面的羊羔与旗酒馆,这棵植物园里的大树,就是全世界喜欢托尔金的读者膜拜的圣地了。远道而来的人们站在大树下,不禁会遥想,这些树当年是如何激发了托尔金写《霍比特人》和《魔戒》的灵感的?

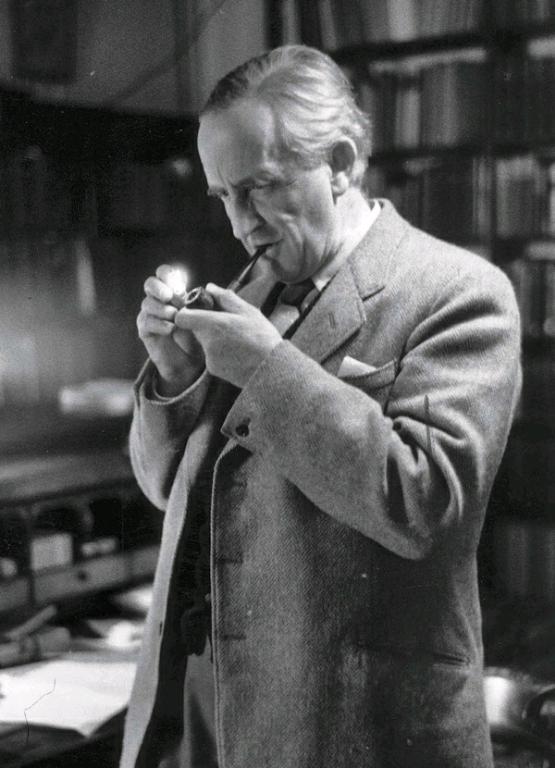

在牛津大学墨顿学院任教时的托尔金

托尔金在牛津生活了几十年,毕业于此,后来又在彭布罗克学院和默顿学院任教。牛津的很多学院里,都有树龄上百年的古老大树,有些甚至来自于18、19世纪。漫步于这些远离尘嚣的树林间,经年累月缓慢生长的粗壮树干与蜿蜒伸展的繁茂枝叶,总让人感到时间的悠长缓慢:一棵树常常要几年、几十年才能开花,但它们的寿命很长,根本不用着急。它们默默不语地注视着时间的流逝,在一两百年的历史时间里,人类经历了工业革命,经历了数次局部战争和两次世界大战,数代人经历了生与死,社会面貌发生了翻天覆地的变化,但在大树的自然时间里,这些人类历史的阶段不过是它生命历程里的几圈年轮,历史的时间也未曾在它的身体上刻下痕迹。它们在花园里,在平原与荒原上平静孤独的生长——也许正因为它置身于任何历史时间之外的自然生命形态,先于历史而存在,又并不随历史而终结,它便具有了托尔金所追寻的神话世界的意向——在托尔金的《魔戒》和《精灵宝钻》里,树都有一种特殊和神秘的地位,无论是给予世界光明和水的“维林诺双圣树”,还是刚铎白树与范冈森林的恩特(树人)。托尔金的朋友们不时会在树上找到托尔金,他热爱爬树。树是托尔金最喜爱的植物种类,他也尤其擅长画平原和树木。他认为,马是最高贵的动物,而树是最高贵的植物。这种高贵在于,“生长的缓慢与长成后的精彩,为树这种植物罩上了一层神圣感”。

托尔金自己很喜欢他在《精灵宝钻》里赋予生命的维林诺双圣树。“山丘上破土萌生出两株细长的芽苗,彼时除了雅凡娜的颂唱,大地上万籁俱寂。两株树苗在她的歌声中生长起来,变得优美挺拔,终至含苞待放。从此世间便有了维林诺双圣树(Two Trees of Valinor)。”这双圣树,有一棵叶子墨绿,叶背色如亮银,开满数不尽的花朵,每一朵都有银光充盈的露珠不断落下,飘摇的树叶在地面洒下无数斑驳碎影;另一棵有嫩绿的叶子,叶缘金光闪烁,花朵似一串串金黄的火焰在枝条上摇曳,每一朵都形如灿烂的号角,向地面洒落金色的雨滴。年长的银树泰尔佩瑞安第一次成熟开花绽放银光的时辰,也是维林诺岁月与时间计算的开始。泰尔佩瑞安的露珠与金树劳瑞林的雨滴被收藏在一个个如同闪亮湖泊的巨桶中,这两棵树就是水井与光源。时辰之内,单棵树的辉煌由亏转盈,再由盛而衰,且会在另一棵完全熄灭前的一个时辰,再度开始发光。维林诺每天两次各有一个光晕柔和的时辰,因为那时两棵树的光芒都还微弱,金光与银光融合交织。

这部《精灵宝钻》是远远早于《魔戒》的作品,托尔金去世后才由他的儿子整理出版。它神话体系中的核心故事,最早的版本可以追溯到1917年,大多是在破旧的笔记本上用铅笔匆匆写就的。这部作品的生长过程,也像一棵大树的生长过程一样,缓慢悠长却从未停止(某种意义上也像托尔金的故事《尼葛的叶子》),即便到了晚年,托尔金也始终没有停笔创作它,创作过程长达半个多世纪。一直以来,《精灵宝钻》仅仅被当作一个庞大故事的架构,经历的重大改动相对较少,成为日后作品的背景。但事实上,它的正文却远远未曾定稿。他的儿子如此写道:“天长日久,这种种改动与变体版本无论是宏观综览还是幽微细处,都变得盘根错节,无处不在,层层叠叠,以至于不大可能整理出一份最终定稿。除此之外,这些古老的传奇故事,变成了媒介与宝库,传达并存储着他最深奥的思辨考量。”这本书末尾几章(从“图林·图伦拔”开始)的编辑尤其困难,因为“那些故事多年不曾更动,在某些方面与书中其余部分更成熟的概念格格不入”。

孤独的结局

再次阅读托尔金时,我正在罗德岛州东格林威治的一片州立公园里露营。那是一个和牛津有着无穷无尽时间的花园颇相似的自然环境。每天前往公园里观摩那些生长在开阔草地上的大树,都是欢愉又激动人心的。在那些如绿色柔波般起伏的草地缓坡中央,兀自孤绝地站立着一棵、两棵或几棵枝繁叶茂的北美橡树。跟随脚下草地的窸窣声向它们走去,便会有向一个神秘而古老的生命体逐渐靠近的欣悦;树干的高大粗壮和枝叶向四面八方与高空攀缘的姿态,逐渐从远景的畫面变成了矗立于前的巨型体量,那种面对更沧桑生命的渺小感每接近大树一点,就每增强一些。树的生命力是静谧的,它活着,却岿然不动,沉默不语:它的脚下长出了蘑菇,有的大朵大朵像层层叠叠绽放的白花,有的像地下冒出来的一个个不起眼的小泡泡,日子久了,连蘑菇冠上都长满星星点点的苔藓;它的树枝上,到处是蜜蜂建在朝下那一面的隐秘的窝,沿着手臂的皱纹,栖息着成百上千的蜜蜂;绿色的苔藓爬在树干的这里或那里,像是它随意的点缀;有一些树上出现了树洞,深邃,曲折,一眼看不清底,不知寄居着什么样的动物。细细观摩,大树的姿态也并非全然静默的,有时甚至富有情节和幽默感:有时一条一直与地平行生长的树枝,突然开始垂直向上生长,在空中划出一个戏剧性转折的直角,好像是大树心性的一个突变;那些鼓起的关节、蜿蜒的枝丫、脱落的树皮和一两条不知是被修剪还是自己崩塌掉露出灰色树皮下浅白肌肤的枝干,都像是它漫长生长里一次次心血来潮的小悸动。经历了风雨的苔藓和布满皱纹的树干让大树显得苍老,可在枝干的末梢,那些尚还光滑的枝丫和细碎阳光照耀下闪烁的翠绿叶子,又充满年轻的活力,呈现出多种相互重叠又错落的年龄。在大树死亡之前,它扎根于脚下的土地中,但它的姿态与形貌都会不断地生长和发生改变,就像托尔金无法最终定稿,依旧在生长着,新旧思想交错的《精灵宝钻》一样。

靠在大树上,你听不到大树的呼吸声,也感受不到它的心跳。它的根深深长在土地里,它不会像动物一样移动行走,只随风摇曳一下树叶。它好像沉睡着,却又是鲜活的生命。托尔金深爱大树的这一特点。在《精灵宝钻》里,造物者雅凡娜被问及,倘若她的领域受到外在威胁,她会保留什么,又最珍爱什么?她回答:“它们全都具有价值,彼此之间环环相扣,互有贡献。不过凯尔瓦(Kelvar,昆雅语,会跑的活物,泛指动物)可以逃跑或自卫,生根在地的欧尔瓦(Olvar,昆雅语,生根于地,会成长之物,泛指植物)却不行。这些欧尔瓦当中,我最看重树木,因为它们成长起来耗时漫长,砍伐起来却十分迅速,它们若是不在枝头结出果实为报,消逝时就几乎得不到惋惜。……但愿树木能为所有生根在地的植物代言,惩罚那些滥伐它们的人。”

站在大树下,你想与它交流,和它互动,但它无法像马儿或小猫小狗那样回应你。我会忍不住想,此刻它能看见我,正如我看见它一样吗?这时,我便想起《魔戒·双塔殊途》中的恩特。这个树人有一双闪着绿色光芒的棕色眼睛,“这双眼睛后面是一口深不见底的古井,装满了岁月的记忆,以及漫长、和缓、稳定的思虑。……那感觉就像是某种长在大地中的东西,你可以说,它是沉睡着的,也可以说它觉得自己是一种介于树根末端和树叶尖梢之间,介于深厚的大地和天空之间的东西,突然间醒来了,然后用一种千百年来一直审视着自己内在的悠缓目光,同样悠缓地打量着你”。如果大树能够看见,我相信,它一定长着这样一双眼睛吧。

与草原或荒原上的大树相处一段时间,你也会不自觉地开始思考孤独的含义。这种对孤独的意识,也许来自于大树过于长寿又显得孤绝的生命形态——它们向谁诉说几百年的漫长记忆,又是否会有血缘或族群或精神的纽带,将它们与其他的树和更大的集体联系在一起呢?托尔金更宏大地思考过这个问题。在中土大陆世界里,树人的雌性成员在很久以前的战乱中消失了。很多树人相信,她们只是躲避到了遥远而不可触及的世界角落。但一切迹象都表明,树人作为一个种族终将消亡,除非雌树人复活,但这种可能性几乎没有。树人的命运令人想起1895年植物学家约翰·麦德利·伍德在南非一片小森林的边缘发现的伍德苏铁树。这棵树很可能是地球上最后的一棵伍德苏铁树。

两亿多年前的侏罗纪時代,地球上20%的植物可能都是苏铁,但如今苏铁只剩下大约300个物种,伍德苏铁是其中一员。它的祖先曾经历了二叠末、三叠末和白垩末的三次大灭绝,经历了不计其数的冰河时代。它很可能也曾经繁盛过,但终究无法与更高更快的被子植物竞争,在非洲只剩下这一棵。J.S.唐纳德森在《伍德苏铁》一书里写道,苏铁是雌雄异体的植物,伍德发现的则是一株雄树。它的克隆体生长在全世界的植物园里,但是这些克隆体也都是雄性。它们的生命形态将这样永远静止下去,直到最终消失——或者,能够找到一株雌树,绽开金黄色的花朵,结出饱满的种子,让这一物种重新踏上演化的漫漫旅途。但这样的奇迹虽然给人希望,却几乎不可能发生——如果大树也有自己的“历史”(那将是以地质年代为纪年的漫长历史),有些树的“时代”也已不可避免的结束:“它凝固在时间里,成为一个伟大的克隆,经人之手传遍所有的庭园,然后随着人类文明一起消失。这是一个孤独的结局——但有些时候,孤独才是最真实的。”

在《魔戒·王者归来》里,托尔金想象出家系古老的刚铎白树,赋予大树高贵的血统和谱系,这些大树的血脉被有意识地延续传承下去,具有接近永恒的时间。阿拉贡在雪线边缘的岩石斜坡上,找到在荒地中孤立着生长的一棵树龄7岁、不过3尺高的小树,已萌发出修长的嫩叶和洁白的花瓣。那是万树之长泰尔佩瑞安(昆雅语,维林诺双圣树中的银圣树)的后裔。它是玉树宁洛丝一系的幼树。宁洛丝是加拉希理安所出,而加拉希理安又是由泰尔佩瑞安的果实长成。甘道夫推测,在诸王血脉断绝、王庭中的白树枯死之前,应曾有一颗果实被埋在这圣地。甘道夫解释说,虽然白树很少结出成熟的果实,但果实中蕴藏的生命也许会历经漫长休眠的岁月,无人能预知它几时会苏醒。若哪日有一颗果实成熟,一定要将它种下,以防白树一系从这世上断绝。这棵幼树隐藏于荒山中,恰似埃兰迪尔一族隐身于北方的荒野,不过宁洛丝一系远比王族的家系要古老得多。阿拉贡将新树种在王庭的喷泉旁,它开始欢快地迅速生长,繁花盛放。阿拉贡看到“征兆已经赐下”,便在城墙上设了瞭望哨。在托尔金的中洲神话里,远古时代的一切传说,都围绕着树的命运而织就。

《魔戒》

(The Lord of the Rings)

作者: [英] J. R. R. 托尔金

译者: 邓嘉宛、石中歌、杜蕴慈

出版社:上海人民出版社

出版年:2013年9月

《精灵宝钻》

(The Silmarillion)

作者: [英] J. R. R. 托尔金

[英]克里斯托弗·托尔金编

插图:[加拿大]泰德·纳史密斯

译者:邓嘉宛

出版社:上海人民出版社

出版年:2015年2月