中国当代摄影40年

此次专题围绕三影堂摄影艺术中心创办10周年之际的特设展览,为大家深度解读中国当代摄影这40年。从“民间摄影社团和展览的浮起”到“摄影新潮的发展”再到“实验摄影时期”直至“实验性摄影机构的发展”,自上世纪70年代中期以来一些有分量的中国当代摄影家的作品及史料全景式地汇聚在一起。此外,围绕这次展览所出版的相关学术图录以及相关研讨会议,更加丰富了我们对于梳理中国当代摄影艺术发展脉络的理解。

“当代摄影”是一个国际通用但不具备共同定义的概念。有的西方美术馆以历史事件(如二战结束)作为“当代”的时间底线以建立收藏和策划展览,有些研究者则以摄影技术和摄影观念的发展为基础思考这门艺术的当代性。所有这些成文和不成文的定义都基于特定地区的摄影实践、学术研究和展览机构的历史经验和现状。

对中国来说,当代摄影有着一个相当明确的起点——即40年前的1976、1977年。但同样清晰的是:中国当代摄影的概念并非一成不变,而是随着国内和国际上社会、经济、文化的大潮以及摄影本身的发展,在以往40年中经历了相当大的变化。根据这些变化,这个展览把中国当代摄影的进程大体分为四个阶段, 即“民间摄影社团和展览的浮起”(1976~1979)、“摄影新潮”(1980~1989)、“实验摄影”(1990~2006),和从2007年至今的“实验性摄影机构的发展”。

民间摄影社团和展览的浮起

发生于1976~1979年的三起事件构成了中国摄影史上的一个转折点。首先,一些业余摄影家组成了一个非官方网络,系统地拍摄周恩来总理逝世后群众自发举行的悼念活动,并将这些照片编辑成册在社会上传播。这批被称为“四·五运动摄影”的历史图像保存了人们对这个事件的记忆,在当代中国的一个关键历史时刻起到了重要作用。

第二个具有意义的现象是非官方摄影社团的出现。成员达30余人的“星期五沙龙”是其中较早的一个,于1976年冬就已在北京开始活动。另一个团体的成员大多参与过“四·五运动摄影”,1977年以后定期聚会。这些自发形成的社团把有志于摄影的年轻人联系在一起。在“文革”以后……开放气氛中,这些人开始系统了解摄影史的信息和材料,也开始探索摄影作为一门艺术的特质。

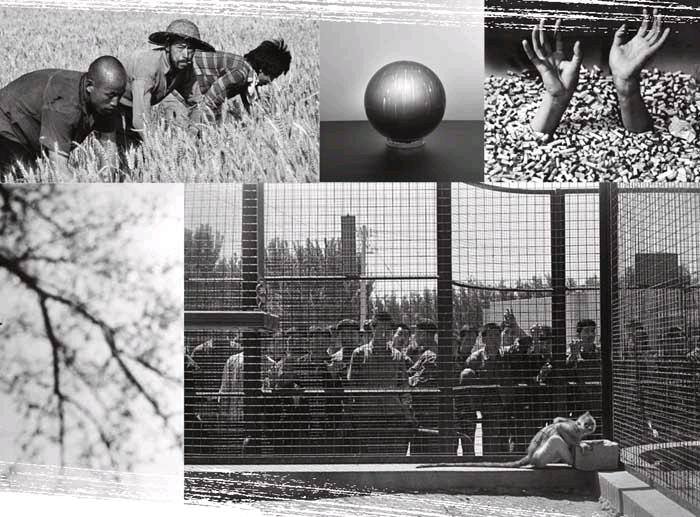

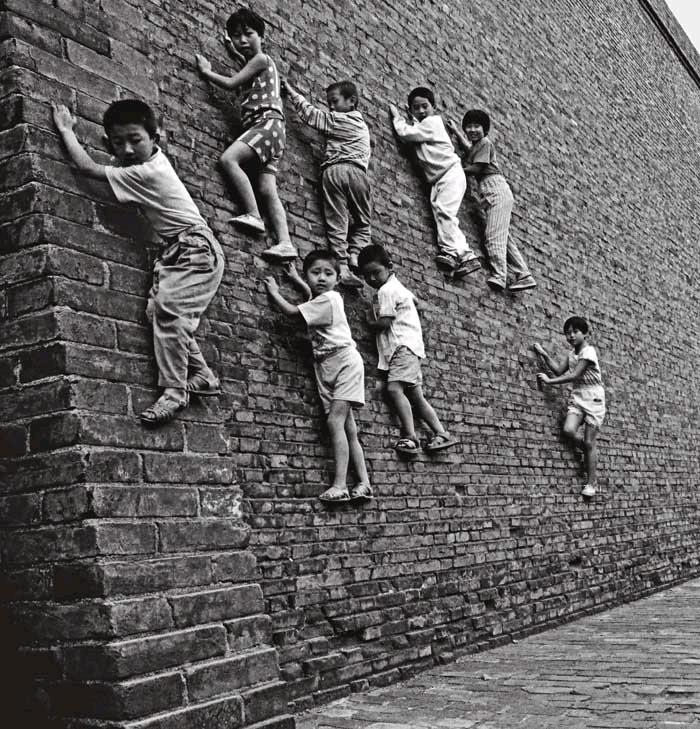

此时期的第三个事件——即1979年初成立的“四月影会”以及该会在当年四月举行的《自然·社会·人》首展——有着更明确的里程碑性质。这个展览包括了由45位艺术家创作的170件作品,其中不少出于非专业摄影师之手。展览前言清楚地表明了为艺术而艺术的宗旨,将摄影从政治宣传的禁锢中解放出来。展出作品反映了重返人本、回归自然和表现社会三个基本倾向。一些图像引导观众思考自然世界的美和宁静,另一些作品则发掘人的情感世界和捕捉生动的日常情节。它们所蕴含的人文精神和审美意识在文革后的中国可说是耳目一新,解释了这个展览对公众产生的巨大吸引力。

参展艺术家名单(排名不分先后)

民间摄影社团和展览的浮起(1976~1979)

王志平、王苗、罗小韵、金伯宏、吴鹏、李晓斌、王立平、赵介轩 、黄云生、张炬 、李江树、许涿、廖增益、任曙林、凌飞、吕小中、龚田夫、于康鹰、吴大轸、李恬、闻丹青、沈延太、王文澜、李京红、张海潮、李英杰、贺延光、蔡海峰、陈凡、鲍昆、洪克、黄渝生、李国华、刘建华、刘绍强、刘世昭、鲁忠民、罗坚、马晓青、贾育平、齐国华、任国恩、王昀、王享、王雁、严可、张征

摄影新潮

从上世纪80年代早中期开始,全国各地出现了许多影会和影展,较早者有西安的“四方影會”和吸引了大批观众的广州《人人影展》。其它具有影响力的地方影会包括“陕西群体”、上海的“北河盟”和厦门的“五个一”群体。上百个摄影团体在这段时间内出现于北京,“裂变群体”和“现代摄影沙龙”是其中较重要的两个。后者通过在1985-1988年间组织三次颇有影响的展览而成为摄影新潮的牵头者之一。

这一新潮运动的出现与80 年代的 “文化热”、“85 美术新潮”,以及文学艺术中的“信息爆炸”密切相关。文革期间被禁止的各类西方艺术通过复制和展览在这一时期内被大量介绍入中国,数百种理论著作在短期内得到翻译出版。新型摄影期刊和杂志也出现了,如创刊于1984年的《现代摄影》激起了年轻艺术家的极大兴趣。这个“信息爆炸”在摄影创作中的结果是:二十世纪初以来的主要西方摄影风格都在80年代的中国得到重现。

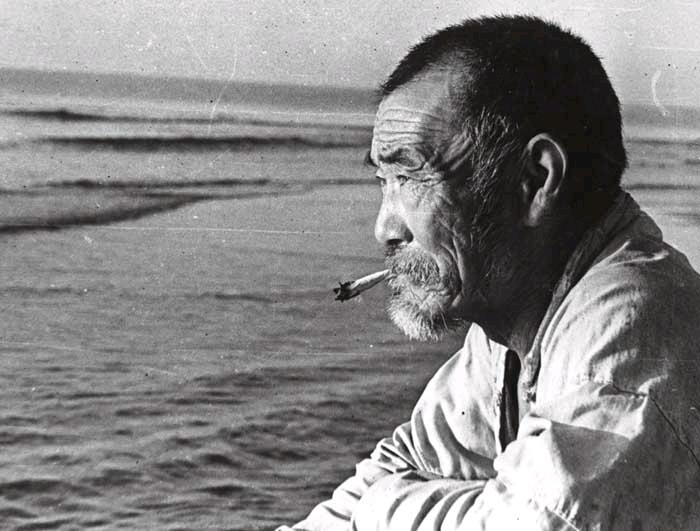

经过这个学习和吸收西方摄影风格的“多样化时期”,纪实摄影于80年代后期成为新潮运动的主流。与美国上世纪30年代的纪实摄影运动类似,80-90年的中国纪实摄影作品也与当时的社会和政治环境密切相关;它们的内容、形式和手法服务于摄影家们为之献身的社会改革潮流。总的说来这些作品沿循两个主要方向,或与当时流行的“乡土美术”平行发展,表现普通人民和中国文明的永恒精神;或与“伤痕美术”息息相关,以社会中“人”的悲剧命运作为表现主题。前者往往呈现带有浪漫气息和象征意味的影像,反映了强烈的民族志兴趣;后者则具有历史批判性的本质,把刚刚过去的一段中国历史看成是一个需要修补的巨大断裂。大约同时,由于中国城市的爆破性发展,越来越多的纪实摄影家将镜头聚焦于剧烈变化中的都市景观。拆迁场地的废墟、市场经济和西方文化的涌入、变动中的城市人口和都市生活等等,都成为纪实摄影的常见题材。

参展艺术家名单(排名不分先后)

摄影新潮(1980~1989)

安哥、伍时雄、胡武功、侯登科、石宝琇、潘科、王耀东、顾铮、于晓洋、陈勇鹏、李世雄、周跃东、谢平、蔡铭、刘香成、杨绍明、吴家林、于德水、吕楠、张海儿、陆元敏、陈宝生、石志民、解海龙、王福春、朱宪民、牛国政、汪芜生、袁东平、莫毅、徐勇

实验摄影

至80年代末,新潮摄影在很大程度上已经完成了在中国重建摄影艺术的历史使命。新一代更有当代气息的“实验摄影”开始取而代之,与方兴未艾的前卫艺术联手共进。从时间上看虽然实验摄影于80年代末已经出现,但直到90年代中期才形成实验艺术领域中的一个具有影响力的潮流。实验摄影家通常和实验艺术家一起生活和工作,在同样的非官方艺术展中展出他们的作品。随着实验艺术的迅速国际化,实验摄影也得到参加国际大展的机会并开始为全球艺术市场提供商品。在这个新的环境中,实验摄影家在国内具有另类地位,同时与国外博物馆、策展人以及画廊发展了合作关系。

三个事件对实验摄影运动的形成起到关键作用。一是东村艺术群体在北京出现,聚集了行为艺术家、实验摄影家和实验性画家。他们大多数来自地方省份,在共同兴趣的促动下施行了富有冲击力的实验艺术项目。这种合作也预示了实验艺术在此时期的一个双向发展:当实验摄影家日趋将自己的作品设计成行为表演,实验艺术家也越来越被摄影所吸引,不但从摄影中获取灵感并且自己拍摄和制作摄影图片。

第二个事件是新型的实验摄影出版物的出现,其中最重要的是1996年以复印技术出版的《新摄影》。此外,称作“黑皮书”、“白皮书”和“灰皮书”的一套无标题私人出版物把摄影作为实验艺术的重要媒介进行介绍,提供了最早出版的东村行为艺术照片和许多代表性实验艺术家的观念摄影作品。

第三件大事是观念摄影的流行。《新摄影》第三期的前言只有一句话:“观念进入中国摄影时,就好像尘封多年的屋子里突然开启的一扇窗户,我们可以舒服地呼吸,可以获得‘新摄影的新义。”在这个潮流中,摄影家把概念和话语置于表现之上,通过艺术实验解构现实。他们不再致力于捕捉生活中的瞬间,而是更多地关注艺术表现的方式并努力掌控对作品的观看,导致“人为组构”影像的流行。

参展艺术家名单(排名不分先后)

实验摄影(1990~2006)

邢丹文、荣荣、刘铮、庄辉、海波、高波、洪磊、繆晓春、徐志伟、熊文韵、韩磊、蒋志、颜磊、洪浩、崔岫闻、杨福东、赵亮、王宁德、张大力、马六明、陈羚羊、王劲松 、邱志杰、翁奋、苍鑫、管策、赵半狄、高氏兄弟、施勇、郑国谷、罗永进、朱冥、邵译农&慕辰、盛奇、刘勃麟、封岩、颜长江、何崇岳、冯梦波、付羽、卢广、左小祖咒 、李天元、何云昌、宋冬、尹秀珍

实验性摄影机构的发展

2000年的《第三届上海双年展》和2002年的《首届广州三年展》标志了中国实验艺术——包括实验摄影——的合法化和国际化。随后展开的是当代摄影在中国大地上的新的一章:这门艺术开始从实验摄影家及批评家的小圈子中走出来,参与到全社会的文化生活和艺术教育之中。与这个变化同步,新的摄影展示场地、商业渠道、研究中心和批评研究陆续出现,表明中国当代摄影进入了一个新的、机构化的阶段。当代摄影作品不但在大型双年展、三年展中占有显著地位,而且与大众文化混合,发展出具有中国特色的大型摄影节。开放空间中举行的个展和群展迅速增多,一些仍坚守着实验摄影的初衷。有关摄影的写作也更为频繁地出现,预示着这一艺术史和艺术批评领域的建立。

三影堂艺术中心在这个潮流中应运而生,旨在支持和促进当代摄影在中国的继续发展。经过十年的奋斗,这个由艺术家自己出资建立的第一个中国摄影机构已经成为展示第一流摄影作品和进行摄影艺术教育的基地,也已发展成为一个开放和互动的国际交流平台。一系列国内外重要摄影展览和学术活动在这里举行。“三影堂摄影奖”(TSPA)于2008 年建立,至今已进行了九届。这个奖项一方面鼓励对摄影艺术前沿的持续探索,一方面发掘和支持富有潜力的年轻摄影家。通过这这些活动,三影堂也提供了一个在中国发展当代摄影和当代艺术的机构模式,具有重要的继往开来的历史意义。

这也就是我们在三影堂建立十周年之际,组织这个当代中国摄影回顾展的目的。

2017年6月于芝加哥

参展艺术家名单(排名不分先后)实验性摄影机构的发展(2007~至今)

阿斗、张晓、陈哲、张晋、李俊、朱岚清、陈萧伊、林博彦&黄承聪、良秀、蔡东东、游莉、蒋鹏奕、塔可、任航、丘、卢彦鹏、孙彦初、张克纯、储楚、迟鹏、杨泳梁、陈维、鸟头组合、刘张铂泷、李朝晖、骆丹、冯立、魏壁、木格、刘垣、罗洋

对谈:深度解读中国当代摄影这40年的历史进程(主要内容实录)

对谈嘉宾

巫鸿

芝加哥大学美术史系和东亚语言文化系“斯德本特殊贡献教授”、东亚艺术中心主任及斯马特美术馆顾问策展人,本次展览特邀策展人

顾铮

复旦大学研究员,摄影史专家

闻丹青

参展艺术家,原《中国摄影》主编

荣荣

摄影艺术家,三影堂创办人

主持人

执行策展人 沈宸

巫鸿:今天这个组合很有意思,在座的几位有一种很微妙的身份转换。中国当代摄影家的身份变化很关键。摄影家在社会中的参与,不同的身份都是很重要的。中国当代摄影内容丰富,我们不需要被限制在这些图片上。这次展览是一次对历史的访问。他们不是历史的观望者,他们是真正的参与者、是历史的创造者。在座这三位所代表的许多艺术家评论家也都是历史的创造者。他们可以从内部的经验出发,告诉我们整个当代摄影的转化。

摄影是19世纪之后非常重要的视觉技术。摄影改变了人的世界和人与世界的关系,包括艺术、概念、人与自然的关系。我是一个研究者、旁观者,把历史展现出来。另外几位还有一个身份重叠,他们既是创造者,后来又转化为记录者,旁观者。

主持人:作为80年代摄影的参与者,顾铮老师您认为为什么80年代会有这么多微群体型的艺术家?

顾铮:三影堂前面有个20世纪以来的展览,我认为这样的梳理工作非常必要。这样的工作由三影堂这样的民间艺术团体来做、全心全意的来做这件事情,对未来的研究是有推动作用的。特别希望在座的年轻人,希望你们有志于从各个方面去延续下去。我刚刚在书店和咖啡厅注意到有一些文献型的东西在,这也是研究的一个重要方面。

巫鸿老师很敏锐地意识到在座人在年龄方面的对应关系。我认为他应该对应这四十年的最后一部分,他最早进入中国当代摄影艺术并且以崭新的、独创性的方式对当代艺术产生推动。闻丹青老师、我、荣荣和巫鸿老师分别对应这40年的四个部分,每个人都有自己的作用和影响,比如闻丹青老师是从艺术媒介,艺术史,从作品背后对艺术的发展起推动的作用。我从80年代开始对摄影有兴趣,但我看到当时的摄影作品其实是感到不满的。当时有些大学图书馆把国外捐赠的有关摄影的书籍扔掉,我的同学知道我对摄影感兴趣就捡回来送给我。我一看,哦,摄影原来还有这样的一种拍法。我开始想,我要用什么样的方式开始拍摄,接着和其他一些人开始联络,讨论和交流。就这一点,我认为今天的氛围可能不如80年代。

巫鸿:80年代去美国,我觉得世界性的氛围都很好。大家都在期盼冷战消失之后将来会怎么样。现在虽然科技发展了,但是氛围,从对未来的期望这个层面上来讲是不如从前的。

主持人:准备展览时候我们可以看出每个时代的背景、变化都非常强烈。90年代实验摄影发生了翻天覆地的变化。那么荣荣老师,为何到了90年代出现这么多摄影艺术家,您在做《新摄影》这本杂志的时候是如何网罗到这些艺术家的呢?

荣荣:90年代初我来到北京北漂。北京当时是艺术的中心,我来这里寻求艺术的梦想。可以说有很多的希望和失望,和想象中有很多差距。当时我在北京参加一些摄影家协会的讲座、沙龙包括也去图书馆,但这些对我来说是不够的。后来我去东村,东村很多人像张洹、马六明,他们都是专业美术院校毕业的,是想当职业艺术家。是因为东村房子便宜,所以聚集在这里。

我在年轻时候想当画家,考了三年厦门工艺美术学院都没考上,后来我发现摄影,来北京用摄影记录现状。当时来到东村属于巧合,有十几个人住那边,我用相机来表达这些。这些艺术家对摄影的接触很少,其实在整个系统里对摄影的教育是缺失的,用摄影媒介作为表达很少。东村的画家对摄影的认知度也不是很高,我参与到其中,有双重的意义。

主持人:初期中国摄影更加偏向记录性,而在西方也经历过摄影是否属于艺术范畴的讨论,那么中国是何时接纳摄影作为一个艺术媒介的呢?

巫鸿:荣荣刚提出东村是偶然的现象,但其实又不太偶然。它代表90年代中期左右,摄影和当代艺术一下变得很近。不仅是荣荣,很多的新潮艺术家突然拿起相机,开始记录。在70年代80年代,摄影和当时的现代艺术当代艺术是什么关系呢?中国是一個有意思的案例。刚谈到79年几个重要展览,比如四月影会,同年有星星影展。摄影当时还是做一些人文的、纪实的内容。

80年代也非常有趣,这些艺术家自己抱成团,各个城市包括陕西出现很多群体。对80年代研究不够充分的是出版物和杂志,当时很多的翻译出现。这个时期的文化热带来了信息爆炸。后来的85新潮,艺术群体,包括纪实艺术,表现的是现实但是也是世界的初始,他们发掘人性,发掘城市。90年代实验摄影出现,这种变化十分复杂,当代艺术、摄影、文化都产生了变化,互相影响。

2000年以后,上海双年展,广州三年展的出现是所谓的摄影正常化、合法化年代。但任何事情都是双刃剑,现在艺术家在争取正常的渠道,比如在画廊开始卖作品。但80年代的激情与愿望,90年代虽然贫穷但对自由的追求,这样的理想开始消失了,我们现在生存在另外一种规则里。这次这个展览是一种储存性的,希望能够保存一些材料。中国当代摄影史很有意思,不要把摄影史看成狭窄的技术性的东西,应该与艺术、社会、人文等等有所联系。

主持人:我们可以看出文化的发展包括艺术家的个体以及历史的推动。那么最后对于本次展出的最后一部分,三影堂的建立之初是以摄影图书馆的身份,那又是如何转化为美术馆?您是何时有这个想法?

荣荣:《新摄影》是1996年和1998年我和刘铮创办的杂志。当时颜磊、蒋志等十几个艺术家开始关注艺术,我们一共做了4期采用复印的方式。当时我喜欢摄影但是没法发表。我初来北京,年轻人很希望得到认同,开始投稿。但是几次之后知道了参赛规则,就不再满足与这样的发表。我们自己动手,开始展现一些比如东村黑暗压抑和裸体的照片。这就是我的生活,是我们最真实的一面,是当时的生活状态,是我身边的人,拍摄他们就是拍摄我。后来杂志在小圈子传开了,对于摄影来说,传播是很重要,我想看到更多的摄影画册。当时在百花书店,看人体画册要美术学院学生的证件,我没有这个证件,就没有办法看。

后来和映里认识,通过摄影我们交流共同创作。2005年时候我们想,我们需要发出声音,我们的出发点是想做摄影的空间。2006年左右时候,798已经有很多艺术空间了,但我们总觉得没有摄影的理想的空间。

主持人:您认为现在摄影的情况怎么样,是乐观么?

闻丹青:我这么多年在中国摄影杂志,角色是官方媒体。目前中国美术馆开始有一个收藏的系列,这几年在关注摄影,每年做一点儿。能拿出一部分钱关注摄影也可以说是很大的进步。现在民间开始有一些私人的、小型的摄影方面的机构,其中三影堂是做的比较好的。

摄影研究不像美术史研究在中国有很深厚的基础,中国几乎没有专门的人来做这件事,哪怕是红色摄影史上最重要的人,都没有什么人来做。美术方面各个院校有美术史系,但有关摄影的教学并不多,个案的研究更加缺乏。巫鸿老师为本次展览撰写的前言,虽然字数不多,但角度和国内的一些看法是不一样的,这种提纲式的前言,这个架子搭的特别好。