儿童展览阐释的表达方式及其教育动机探析

周婧景

儿童展览阐释的表达方式及其教育动机探析

周婧景①

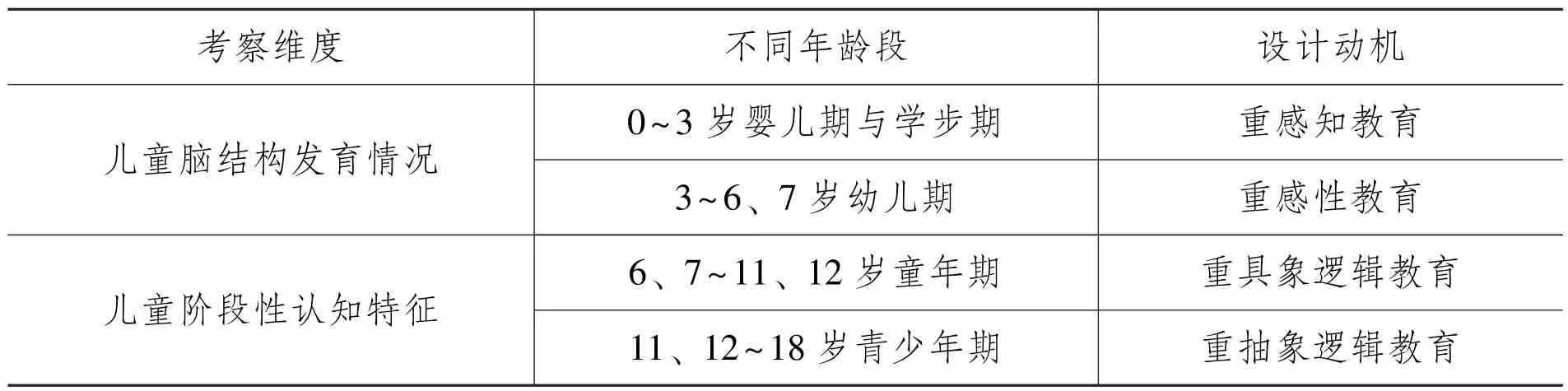

本文首先归纳出儿童展览阐释的四种表达方式,即用于参与的体验设计、用于参与的探索设计、用于感知的符号设计和用于观察的视觉设计,尔后挖掘影响表达方式选取的儿童认知特征,并试图深入解读认知特征背后的教育动机,即0~3岁儿童重感官教育,3~6、7岁儿童重感性教育,6、7~11、12岁儿童重具象逻辑教育,11、12岁儿童重抽象逻辑教育,通过反逻辑过程推演出不同年龄段教育动机指导下适用的表达方式,以提升儿童展览的专业性与有效性。

博物馆;儿童展览;展览表达方式;教育动机;认知特征

博物馆是特定空间的视觉传播机构,而儿童展览却超越了博物馆的传统价值,突出强调它是一个藉由触摸、探索和体验来获得知识与经验的非正规学习空间。在这个空间内,儿童可接收感官刺激、建立空间意识、培养逻辑思维、获得认知发展、建立同伴关系并塑造价值观。相较于传统展览,儿童展览的传播目的更强调做中学与玩中学。对多数博物馆而言,它是一个特殊而又棘手的命题。虽然博物馆的实物性和非正式性天然适合儿童,正如皮希泰利(Piscitelli,B.)等所言:“当儿童与某件展品、某个想法和某一体验建立联系时,学习的过程便开始了”。[1]但是儿童认知存在明显的阶段性特征,而我国博物馆普遍缺乏为儿童策展的经验,未能把握好不同年龄段儿童的认知规律。

有鉴于此,本文将探讨为儿童策展时不同表达方式的选用,有没有基于不同年龄段认知特征的内在规律可循?如果有,其规律为何?

一、有关儿童展览定义的研究回顾

探讨儿童展览阐释的表达方式及其教育动机问题,首先需要厘清何为儿童展览。本文在“展览”和“儿童博物馆”的基础上对儿童展览的概念进行界定。

关于展览的概念,学者主要从两种视角进行界定。首先,强调结果呈现。本尼克(Beneker,K.)认为展览是“一个平台,能够激发展出者和你的想象力,并把它带到其他知识领域”。[2]马克·瓦尔希默(Mark Walhimer)提出它是“在一个公共空间内放置,用以提供人们观看和互动展品的事件”。[3]王宏钧指出它是“由比较稳定的主题、内容、展品(主要是馆藏文物标本)和比较完美的艺术形式构成为陈列体系”。[4]其次,兼顾过程和结果呈现。严建强提出所谓展览是指“在一系列时间、空间或内容上具有相关性的藏品中提炼出主题,然后根据这个主题对它们进行符合认识论和审美要求的有机组合,构成一个能反映自然生活或社会生活某些事实、现象和规律的形象体系”。[5]陆建松强调它是“在特定空间内,以文物标本和学术研究成果为基础,以艺术的或技术的辅助展品为辅助,以展示设备为平台,依据特定传播或教育目的,使用特殊的诠释方法和学习次序,按照一定的展览主题、结构、内容和艺术形式组成的,进行观点和思想、知识和信息、价值与情感传播的直观生动的陈列艺术形象序列”。[6]

儿童展览通常集中于儿童博物馆,美国儿童博物馆协会(Association of Children's Museums)指出儿童博物馆是“专门为儿童设计的提供儿童在博物馆环境里通过玩乐和探索进行学习的地方”;美国博物馆联盟(America Association of Museums)所做定义:“它是以服务儿童的需求以及兴趣为使命的机构,机构空间的展览及活动都是以鼓励学习、激励好奇为出发点。”美国爱荷华大学博物馆课程提出:“它是专以少年儿童为对象,并将所有内容依照儿童的心智能力来制作,经常是由教育专家来统筹,并备有兴趣教室与自我表达等活动的博物馆。”[7]

如果说上述“展览”概念提供了界定儿童展览的视角,那么“儿童博物馆”则从内容上为儿童展览规定了要义:依据儿童心智,满足儿童兴趣,强调寓教于乐。据此,笔者认为儿童展览是指“根据儿童身心特征确定主题,制作和征集展品,然后在特定空间内,根据主题借助多种形式对展品加以生动活泼呈现,构成一个能反映自然、社会生活中某些事实、现象和规律的展示传播体系”。

二、儿童展览阐释的四种表达方式

儿童展览和成人展览的殊异性首先表现为学习方式的不同。在成人展览中“观察”是观众学习的主要方式,而儿童展览中“参与”才是学习的主要方式。因此,儿童展览最常用、最重要的两种表达方式是用于参与的体验设计和用于参与的探索设计。尽管如此,成人展览中视觉、符号设计等较为传统的表达方式,在阐释儿童展览时虽仍是表达系统的重要构成部分,但是已不再担任“主角”;且与成人展览相比较,儿童展览视觉、符号设计的重点亦有所差异。

(一)用于参与的体验设计

用于参与的体验设计主要包括自然环境与社会环境体验、线性故事与团块故事体验、同一题材体验、多元感知体验和剧场表演体验五类。第一,自然环境与社会环境体验是指通过展览空间的氛围营造与外延设计,打造有趣的沉浸式自然或社会环境,让儿童获得熟悉且直接的感官体验。第二,线性故事与团块故事体验。20世纪中期的叙事革命从文学、历史学、心理学及视觉传播领域,博物馆展览出现了叙事实践,学界将其称为叙事性展览,即在展览阐释中依循观众叙事思维的特征,通过博物馆的话语系统来构建叙事语法结构,实现叙事表达,促成叙事倾听。[8]儿童叙事性展览,不仅有完整叙述的线性故事体验,也有局部叙事的团块故事体验。第三,同一题材体验是指将与某一题材相关的展品资料安置于同一展览空间,通过主题广度的拓宽,运用互动体验加深儿童对本主题的理解。第四,多元感知体验借助视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉等多感官刺激,满足儿童多感官需求,实现儿童轻松、多维和丰富的体验。第五,剧场表演体验通过演出方式和儿童对话,既能调动儿童参与热情,使过程有趣,也有助于阐释对儿童而言难度较大的展览内容。

(二)用于参与的探索设计

用于参与的探索设计包括触摸、运动与动作探索、认知探索、语言探索与情感社会性探索五种。早期为动手操作,之后为互动探索。20世纪60年代,“互动式”概念取代了20年代开始的“动手操作”,①如果说动手操作只是一个诸如按按钮的机械化工程,那么互动则实现了从手到脑的思考过程。推动这一个革命性变革的重要人物是儿童博物馆之父斯伯克(Michael Spock),但是现今动手操作依然存在。触摸属于动手操作,多被运用至儿童早期,运动与动手探索属于既包括直接的动手操作,又包括互动探索,而认知探索、语言探索与情感社会性探索则更强调互动性。

(三)用于感知的符号设计

用于感知的符号设计可分为用于阅读的符号设计、用于聆听的符号设计和用于触摸的符号设计三类。用于阅读的符号设计包含普通说明文字、操作与体验说明文字两种。普通说明文字按照文字规模又有标签式说明文字和解释性说明文字两种。用于聆听的符号设计,可划定为音频说明文字和讲解导览两种。用于触摸的符号设计主要用来服务视障儿童,以实现博物馆的无障碍学习。

(四)用于观察的视觉设计

用于观察的视觉设计的形式不拘一格,有单一展品、展品组合、语境化、放大/缩小模型、视频影像、借助媒介、活态演示等。尽管用于观察的视觉设计在儿童展览中已经减少,但却是体验和探索设计的重要辅助手段。其中,展品组合是指将内在或外在有关联的展品构成一个系列进行集中展出;语境化是根据展览主题和传播目的,基于科学研究利用展品资料构建展览容易被儿童理解的语境;放大/缩小模型主要是指为克服时空和视听局限,将宏观世界的物件缩小,将微观世界的物件放大,日常生活中无法看到且又能引起儿童好奇的物件通过模型手段重现;视频影像因具备动态化、丰富性和生动性等特征,尤其是结合3D等真实效果模拟,使儿童观众情有独钟;借助媒介中的“媒介”可以是设施设备、小道具、纸质媒体,也可以是某种介质;以人为载体的文化,单纯依靠展品呈现,辅之以文字说明,难以揭示其内涵,活态演示能够将相关技能等通过人的现场展示将操作过程生动再现,这种表达方式在儿童博物馆、考古遗址类博物馆、露天博物馆等得到广泛运用,与用于参与的体验、探索设计相结合,如同时开辟观众体验区,能更好地激发并指导儿童主动参与。

三、教育动机及其表达方式的选用

简要归纳儿童展览阐释的表达方式后,这些表达方式的择用是否适合各阶段儿童?其背后使用的动机和依据究竟是什么?则引起我们更大的探究兴趣。正如黑尔布吕(Hellbrugge)主张“最佳社会学习发生在处于不同年龄的孩子们身上”,[9]既然儿童拥有显著的阶段性身心特征,那么究竟应当如何择取表达方式,才能与儿童身心需求相适宜,以发挥最佳传播效果?影响表达方式选取的教育动机是什么,它们有没有一定的规律性,这种规律性能否用来有效指导儿童的策展实践?(见表1)

表1 两方面维度考察及其发现

(一)0~3岁儿童展览表达方式重感知教育

0~3岁婴幼儿的身体按照既定方式发育。[10]此时,脑细胞成长最快,到3岁时脑重到了成人的约80%-85%,脑重的增长,是因为神经细胞中出现新联结的树突,形成神经通道中髓鞘,这些潜在“联结”比将来任何时候都多,如果没有适当刺激,上亿种联接会因为没有被使用最终消失不见。[11]因此,这个阶段婴幼儿认知呈现两大特征:一是存在天才般的吸收能力,学习潜力令人惊愕;二是拥有强大的信息处理系统,是一个能够自我驱动的感觉机器。面对本阶段儿童认知特征,其教育动机应为感知教育,因此展览表达方式的选择重在提供适当的刺激以促成教育效果达成。那么,问题是刺激哪些方面,怎样才算适当?作为一个感觉机器,此时的儿童会用观察、倾听、叫喊、触摸和品尝等手段来了解这个世界,因此刺激借助多元交互感知系统实现,主要有视觉、听觉、触觉和嗅觉等。

第一在体验设计方面,本阶段重点是自然与社会环境体验的设计。第二在探索设计方面,所有方式都可有所涉及,但由于此时儿童处于探索初期,主要依靠动作、运动来积累感性经验。以休斯敦儿童博物馆的“小孩场所(Tot Spot)”展区为例,该展区的目标年龄为0~35个月,展区内营造了小屋、圆形剧场等社会体验环境,所有展品都能够被探索,如一些展品有把手可推动或旋转,展区内的球和枕头可滚动、踢和扔,小观众可以使用镜子或围巾在剧场跳舞。①笔者现场采取观察法所获,参考休斯敦儿童博物馆官方网站[EB/OL],[2017-06-03].http:// www.cmhouston.org/totspot.因此,0~3岁儿童展览需要重视环境的体验设计和实物操作等动作类的探索设计。此外,还可提倡颜色、大小、气味分类,展品位置秩序性的认知探索设计,以及音乐类、图画类、与父母和同伴一起玩乐等情感社会性探索设计。第三在符号设计方面,在不得已情况下才使用文字,多使用色彩饱和度高的图片;适当使用音频符号设计,但注意用语简洁、生动活泼、语速适中。第四在视觉设计方面,可借助展品组合、语境化、展品放大和模型等带来强烈的视觉刺激,同时要藉由视觉设计来布置良好的视听环境。以费城请触摸博物馆(Please Touch Museum)的“蹒跚学步(Toddler Zone)”展区为例,该展区专门为3岁及以下儿童设计,展区除了悬吊本展区目标年龄的展板外(见图1),无一说明文字。视觉设计方面如家门口台阶(Front Step)以全景图展示家周围的街景,展区的前面是对家门前的台阶、庭院里的草坪和秋千的情景再现,里侧是家的缩小模型。②笔者现场采取观察法所获,并参考请触摸博物馆官方网站[EB/OL],[2017-06-03].http:// www.pleasetouchmuseum.org/experience/permanent-exhibits/.

图1 请触摸博物馆的“蹒跚学步”展区

(二)3~6、7岁儿童展览表达方式重感性教育

人体大脑成熟路线是从枕叶→颞叶→顶叶→额叶,对于6、7岁幼儿,大脑皮质各区实际上已接近成人水平[12]。作为生命活动最高调节器的大脑分为左右两部分,美国斯佩里教授通过割裂脑实验,证明了大脑不对称的“左右脑分工理论”,并因此获得1981年诺贝尔生理学或医学奖。现代神经生理学也表明,左脑承担语言、逻辑、分析、代数等,右脑负责音乐、图画、综合、情感等。[13]因此左脑负责理性、右脑负责感性,而右脑开发的最佳时期是6、7岁之前[14],尔后步入左脑优势时期。因此,尽管随着儿童词汇量增加,出现语音、阅读和书写的敏感期,但是语言发展仍受情境影响,表达时要依赖情境。由于大动作的完善和精细动作发展,儿童初步具备平衡力、耐力和力量,能够灵活协调运用手,因此特别适合音乐、图画、想象和创意等。儿童感觉如视听等趋于健全,知觉获得发展,主观色彩浓,情绪外露,容易被情境感染,开始用简单的符号来代替事物,但思维发展离不开具体实物,感性经验积累为今后的抽象思维做好准备。[15]因此,无论从脑结构的优势开发,还是各项指标的发展变化,在儿童展览表达方式的选择时需要重感性教育,否则将会因错失良机而追悔莫及。

首先,在体验设计方面,所有的设计方式都可选用,其中自然与社会环境以及多元感知的体验设计可用于感受和发现美、感觉空间和形状关系、积累生活经验的体验;线性与团块故事、同一题材和剧场表演体验,则须注意拟定的主题应浅显、生动,重视右脑负责的音乐、绘画、想象、创意和情感方面的开发和培养。以菲尔德博物馆(The Field Museum)的“皇冠家庭玩乐实验室(The Crown Family Playlab)”为例,该展区的目标年龄是2~6岁,展区的体验环境不再是小屋等简单的概念复原,而是出现了情境化的印第安人之家、自然奇观、标本抽屉,幼儿可以装扮成动物、探索印第安人之家、玩非洲鼓、跳拉丁舞,还可以拉抽屉发现隐藏物件。①笔者现场采取观察法所获,并参考菲尔德博物馆官方网站[EB/OL],[2017-06-01].https:// www.fieldmuseum.org/at-the-field/exhibitions/crown-family-playlab.其次,在探索设计方面,各种设计方式都应得到鼓励,触摸设计相较于动作与运动设计,逐步弱化,此时动作与运动设计须重视培养初步的平衡能力、力量和耐力,创造幼儿协调用手的机会;认知探索设计,可设置诸如抽屉展示等培养儿童观察、分类等直接经验,从感性认识上来探究问题,如利用生活场景的展览让儿童感受和理解数量;语言探索设计除了在前文提及的音频说明文字,还可以采用语音录制、讲故事、播放音乐等设计;情感和社会性探索设计,可以与体验设计相结合,并设定初步建立道德、安全保护、自信自主、尊重他人、亲子互动、情绪管理、适应环境等教育子目标。如美国诺沃克儿童踏脚石博物馆(Stepping Stones Museum for Children)新的基本陈列“社会情感学习(Social-Emotional Learning)”展区,孩子们可以通过艺术、音乐和合作游戏来学会表达自己和探索自我情绪,如在相机前表演。①笔者现场采取观察法所获。正如该馆展览设计和传达主任莫里尔(Sheri Cifaldi-Morrill)指出该展区希望鼓励积极行为,采用有吸引力的方式强调社会情感学习的重要性。再次,在符号设计方面,随着儿童词汇量增加,所有设计方式都可以出现,但是由于他们仅仅能接受文字、图像等简单概念,要内容简单,图文并茂,并且以图为主,鼓励使用音频类说明和讲解导览。最后,在视觉设计方面,所有的设计方式都可使用,但都要重视这类设计从色、形、意等方面带来感性的视觉体验,因此通过视觉设计营造氛围在本阶段依然是重点。如芝加哥儿童博物馆(Chicago Children's Museum)“谨慎行事(Play It Safe)”展区,主要服务3岁以上的儿童,它不仅从色彩、材质等对展墙、建筑立面都进行了外延设计,还采用设施设备、标识复原等,使它如同消防局的仿真儿童版(见图2)。②笔者现场采取观察法所获,并参考芝加哥儿童博物馆官方网站[EB/OL],[2017-06-04].http:// www.chicagochildrensmuseum.org/index.php/experience/allstate-play-it-safe.

图2 芝加哥儿童博物馆“谨慎行事”展区

(三)6、7~11、12岁儿童展览表达方式重具象逻辑教育

12岁时的儿童脑重和成人基本一致,大脑皮层神经纤维完成了“髓鞘化”,神经细胞体积变大,神经传导的准确性提升。[16]大脑皮层相较于前一阶段具备抑制功能,但是兴奋仍强于抑制。然而,抑制性条件反射还是增强了儿童内心的稳定性,能更好地支配行为、适应外部环境。总体看来,儿童此时大脑和神经系统趋于平稳,发展的条件和具备的能力也逐步完善。因此,口语能力获得发展,发展出书面语言,出现默读思考或者提前构思等内部语言;开始有意识地学习,并能执行大量精细、复杂动作;思维发生质变,从以具象思维为主过渡到以抽象思维为主,但抽象思维很多时候都离不开具体形象;伙伴关系在儿童的发展中发挥重要作用。[17]趋于稳定的脑结构以及由此发展出的各项条件和能力,决定了6、7岁儿童展览表达方式的选择需要重视理性的初期教育,仍然依赖具体形象思维,因此体验式的探索方式尤其适合。

一是体验设计和探索设计。此时,需将两类设计融为一体,在体验中进行探索,这种设计有助于挖掘本阶段儿童的潜在价值,较好地吸引他们“投入”。以法国拉维莱特科学与工业城的新儿童城(La Cité des enfants Cette)为例,该展区为12岁以下儿童创设,分为身体、通信、电视演播室、水游戏、花园和植物6个部分,如身体区域,可以听心脏跳动、用自行车保持平衡、观察身体内部、改变自己的外观等,通过各种体验性的探索去了解人体机器及其拥有的多种能力。①参考法国拉维莱特科学与工业城官方网站[EB/OL],[2017-05-04].tp://www.cite-sciences.fr/en/explore/ permanent-exhibitions/cite-des-enfants/只不过10岁前体验中的探索还是重视具象思维培养,即具体的比较、分类等数理问题,直观推理和依靠实物的想象等。10岁后这种体验探索要重视抽象的逻辑思维和批判思维的发展,即抽象比较、分类、推理和有意义想象、创造性想象等。以美国自然历史博物馆(American Museum of Natural History)的“探索屋(Discovery Room)”二楼为例,服务对象是7~12岁儿童,该展区的传播目的为动手体验科学,展区共分四个部分,如其中的“地震实验室”部分,它既能满足10岁以下儿童借助电子屏和地图观看地震活跃区和最新地震区,也能满足10岁以上儿童使用地震监测仪进行深入探索。②笔者现场采取观察法所获,参考美国自然历史博物馆官方网站[EB/OL],[2017-05-16].http:// www.amnh.org/exhibitions/permanent-exhibitions/discovery-room/discovery-room.

二是符号设计方面,用于阅读和聆听、触摸的符号设计皆适合,此时符号设计的功能开始变强。10岁前儿童说明文字、出版物等符号设计和3~6、7岁趋同,注意内容浅显易懂、图文并茂、生动有趣,因为儿童只能理解浅层和具象,10岁后儿童可以使用具有内在意义关联、能促成他们独立思考的说明文字、出版物等。

三是视觉设计所有的方式都可以采用,但是10岁后应有意识地借助设备和特殊介质等媒介进行。视觉设计要鼓励自觉观察,从观察表面特征到本质特征、从模糊观察到精确观察,重视时间、距离、方位知觉,刺激儿童有意义记忆。

(四)11、12~18岁儿童展览表达方式重抽象逻辑教育

有人将青少年的大脑比作还没组装好的家庭音响,并且供应商还未把遥控器送来。因为一方面此时海马会长出大量的树突和轴突,又是一个提高脑功能的重要时机。[18]另一方面,青少年的前额叶皮层对标于成人还未成熟,它要到25岁左右才能发育完全,类似于大脑遥控器的前额叶皮层仍然难以有效对大脑发号施令,青少年的大多数决定是使用大脑后部,因此成年人能够很快意识到错误,而青少年很难。[19]并且青少年大脑的奖励系统——伏隔核和杏仁核等却成熟较早,因此他们会寻求更多刺激,受到大中型奖励相较于成人要兴奋。鉴此,脑结构的发育在本阶段各种矛盾与机遇并存。由此发展出的条件与能力也具备显著特征。儿童拥有足够的词汇量,口语水平成熟,灵活运用书面语,内部语言逐步简约;行为控制童年型,但是行为表现和动机成年型;在抽象思维指导下观察能力走向概括、成熟,有意记忆占主导,产生创造性思维;自我意识不断成熟,形成世界观,个性稳定,社交关系敏感,但是情感丰富易激动。因此,面向青少年的儿童展览在表达选择上应当强调抽象逻辑教育,体验设计不再那么重要,而此时较高层次的探索设计尤其适合他们。

其一,体验设计方面。自然与社会环境体验设计开始减少,其余的设计方式都能加以使用,但内容可强调发展长时间、大空间概念,鼓励长时间、全面观察,思考本质,深度要适当,增强意义记忆,学习理解人物复杂的内心世界,尊重青少年交往和性心理发展。其二,探索设计方面,动作与运动探索、认知探索、语言探索和情感社会性探索都可采用,但可较少采用触摸探索。动作与运动探索和认知探索紧密关联,精细、复杂的动作服务于认知探索,此时的认知探索重在感知、观察力、注意力、记忆和抽象逻辑思维方面的探索,同时应促使青少年意识到自身拥有独立性、批判性和创造性的思维特征。如美国史密森国家自然历史博物馆(SmithsonianNationalMuseumofNatural History)的“很好奇(Q?rius)”展区,面积929平方米,是一个开放的科学探索中心,配备有光电数字成像系统和显微镜,鼓励青少年探究各种化石、矿物等,还可注册一个Q-card,将每次发现结果保存,实现全程自主学习(见图3)。①笔者现场采取观察法所获,参考美国国立自然历史博物馆官方网站[EB/OL],[2017-05-30].http:// qrius.si.edu/.在情感和社会性探索方面,要将青少年提升道德素养、培养和发展意志、实现自我需要、引导性心理作为探索设计的目标。如英国吉佛瑞博物馆(Geffrye Museum)的“青少年卧室(Teenage Bedrooms)”展览,展示了26名伦敦青少年的卧室,通过卧室来阐释友情与记忆,并突出说明了家庭和私人空间的矛盾,侧面引导青少年正确理解与处理各种社会关系,尤其是与父母之间的关系。②参考英国吉佛瑞博物馆官方网站[EB/OL],[2017-05-21].https://www.geffrye-museum.org.uk/aboutus/press/ releases/teenage/.其三,符号设计方面,各种符号设计都可采用,但是有两点变化,第一操作和体验说明文字在此时突显重要性,第二说明文字表述应保持内容的丰富和深刻、逻辑严谨,并可适当使用网络用语。其四,视觉设计方面,视觉设计不再强调环境营造,各种设计方式都能使用,但借助设备和特殊介质将成为视觉设计中最重要的表达方式,鼓励青少年通过设施设备和特殊介质等展开深层探究,以满足求知欲、发展兴趣、培养逻辑思维、促使个性成熟或情感稳定等教育目标。如富兰克林机构(FranklinInstitution)“光合作用(Photosynthesis)”展项,在一个放大的树苗模型内部,用不同颜色的电流动态演示,在可见光照射下二氧化碳和水转化为葡萄糖并释放氧气的过程,使青少年能准确掌握光合作用的步骤,吸引注意并启发思考(见图4)。①笔者现场采取观察法所获。

图3 美国史密森国家自然历史博物馆的“很好奇”展区

图4 富兰克林机构“光合作用”展项

儿童展览能够发挥博物馆的特性和强项,国外也有成功案例证明儿童展览确实能在儿童教育上有所作为,那么如何提高我国儿童策展的专业性和有效性,以走出儿童展览一方面供不应求,一方面难以适合相应年龄段儿童的困境,这些需要从理论层面做一些系统思考。本文首先厘清儿童展览定义,归纳儿童展览的主要表达方式;其次从儿童基于脑结构发育的认知特征,抽象出不同年龄段儿童展览的教育动机,并依据教育动机来选择适切的展览表达方式。然而,这里笔者还有四点提醒:第一,不同年龄段拥有不同的教育动机,因此不同年龄段选用的展览表达方式及其内容侧重点差异显著,尽管如此,也应承认儿童之间存在个体差异。第二,目前无论是对于儿童脑结构及其认知规律、博物馆儿童分年龄段教育动机,还是儿童展览的表达方式,目前在博物馆领域的研究都极为粗浅,未来需要更深入、系统的探究。第三,为0~3岁儿童和11、12~18岁青少年②根据脑电的变化,13~14岁是一个明显的加速时期,整个大脑除额叶外,α波、β波之间的斗争基本结束。引自林崇德.中国优生优育优教百科全书:优教卷[M].广州:广东教育出版社,2000:123.策展尤其重要,因为从认知最本质的物质基础——脑结构发育而言,人的一生树突、轴突在这两个阶段大量生长,如果未得到有效联结,这些突触将永远消失殆尽。因此,这两个阶段使快速学习多样化内容成为可能,否则将浪费脑潜能开发的重要机会。为此,需要提供“丰富”并且“适当”的刺激。第四,我们要从培养人的高度来规划儿童展览,在非强制和自发的学习环境中,通过优质的展览“尽可能地消除妨碍他所需要的‘正常’发展的障碍”。[20]儿童在获得身心适宜发展的同时,使得兴趣自然孵化并得以培养,由此不自觉地养成博物馆学习习惯和终身爱好。

参考文献

[1]Piscitelli B.,Anderson D..Young children's perspectives of museum settings and experiences [J].Museum ManagementandCuratorship. 2001,19(3):269-282.

[2]原文是“From this platform,you,the exhibitor,can fire the imagination and carry it out into other areas of knowledge.”引自Beneker,K.Exhibitsfiring platforms for the imagination[J].Curator,1958,1(4):76-81.

[3]Mark Walhimer.Museum Planner[EB/OL],(2011-07-25)[2016-08-25].http://museumplanner.org/museum-exhibition-design-2/.

[4]王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社,2001:246.

[5]严建强.博物馆的理论与实践[M].杭州:浙江教育出版社,1998:224.

[6]陆建松.博物馆展览策划:理念与实务[M].上海:复旦大学出版社,2016:11.

[7]G.Ellis Burcaw.Introduction to Museum Work [M].Berkeley:AltaMira Press,1997:56.

[8]周婧景.叙事心理学:博物馆展览阐释的心理中介[J],博物馆学季刊,2017,31(1):70.

[9]Hellbrugge,T..Early Social Development and Proficiency in Later life[J].Child and Family. 1979,4(3):18.

[10]Guy R.Lefrancios.Of Children:An Introduction to Child and Adolescent Development 9 edition[M]. Belmont:Wadsworth Publishing,2000:203.

[11]吴妍娇.专访科学男生Dr.魏[EB/OL],(2017-05-26)[2017-06-01].http://www.a-site. cn/article/1384614.html.

[12]李长恒.青少年卫生保健指南[M].上海:上海科技教育出版社,1992:9.

[13]李四达.数字媒体艺术概论第3版[M].北京:清华大学出版社,2015:148.

[14]陈雪梅.盘活孩子的右脑如何打开孩子的智慧之门[M].北京:中国纺织出版社,2010:27.

[15]Guy R.Lefrancios.Of Children:An Introduction to Child and Adolescent Development 9 edition [M].Belmont:Wadsworth Publishing,2000: 311-347.

[16]诸福棠.现代育儿新书[M].北京:人民军医出版社,1992:375.

[17]Guy R.Lefrancios.Of Children:An Introduction to Child and Adolescent Development 9 edition [M].Belmont:Wadsworth Publishing,2000: 305-399.

[18]玛丽安·戴梦德、珍妮特·霍普森著,司徒马、夏效刚主译.儿童智力发育的五大里程碑提高儿童全项智能的科学方法[M].天津:天津科技翻译出版公司,2005:268.

[19]经济合作与发展组织编写,周加仙等译.理解脑:新的学习科学的诞生[M].北京:教育科学出版社,2014:47.

[20]Maria Montessori.The Discovery of the Child [M].New York:Ballantine Books,1986:92.

The Analysis of Expression of Children Exhibition Interpretation and Its Educational Motivation

Zhou Jingjing

The paper starts with generalizing four types of expressions in children exhibition,which are interpretation of symbol design for perception,visual design for observation,experience design and exploration design for participation.It excavates the children's cognitive rules affecting the choice of expression,tries to further interpret the education motivation behind cognitive rules,namely sense oriented education of children exhibition expression for 0 to 3-year-olds,emotion oriented education for 3 to 6 and 7-year-olds,concrete logic oriented education for 6,7 to 11 and 12-year-olds,abstract logic oriented education for 11 and 12-year-olds,and makes out the effective expression of children exhibition applicable under the guidance of education motivation in different age groups through anti-logic process aiming for enhancing the pertinence and effectiveness of children's exhibitions.

museum,children exhibition,the way of exhibition expression,education motivation,cognitive laws

①周婧景:复旦大学文物与博物馆学系讲师;研究方向:博物馆与儿童利用、博物馆展示设计、博物馆学理论;通讯地址:上海市杨浦区邯郸路220号;邮编:200433;Email:orchid_zj@126.com。