实用新型多功能平台

钱炳锋 李建邺 沈家兰 马玉静 罗志庆 / 上海电机学院

实用新型多功能平台

钱炳锋 李建邺 沈家兰 马玉静 罗志庆 / 上海电机学院

为了增加传统桌椅的多样性和灵活性,设计出一款多功能一体化的座椅。考虑到不同的人群,将座椅的高度设计为可调节;考虑到人们对桌子的不同要求,将桌面的角度设计为可调节;为解决传统座椅不方便搬运的问题,将座椅下方设计为滚筒形式,方便人们携带。通过机械原理,实现了以上的设计,使桌椅不再单调。

曲柄导杆结构;可调性;便携性

1.技术背景

当前课桌椅的结构死板功能单一,限制了课堂的灵动性,让学生们养成了许多不良的学习姿势。

2.引言

教室是学校从事教学活动的一个重要基地,是教师和学生工作、学习的场所。如何创造一个宜人的教室环境是关系到教师教学和学生学习效果的一个重要因素。为使课桌椅设计得合理,除考虑实用、经济、美观等要求外,还必须应用人机工程学原理,使课桌椅的外形尺寸符合青少年人体尺度和人体动作尺度,保证学生有一个健康良好的坐姿,从而有利于提高学习效率,减少疲劳和不舒适感。

3.原理及技术

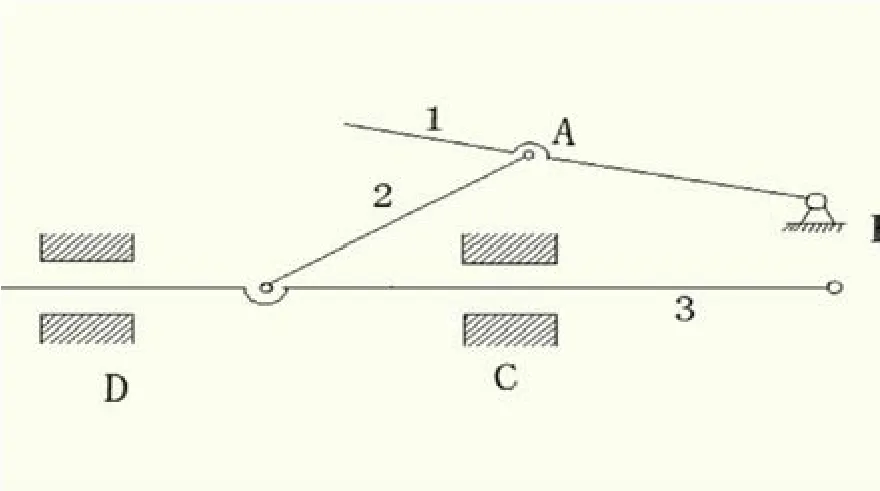

3.1 多功能座椅的基本原理利用了曲柄导杆结构,如图1所示。

图1

3.2 自行车座管夹具有方便调节坐杆高度并且可以固定做坐杆的特点,被运用于本设计中。

4.座椅结构

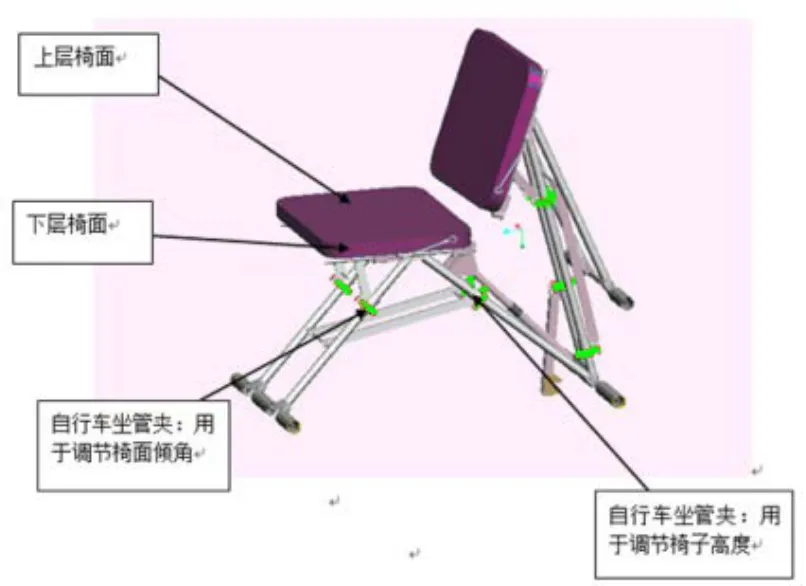

图2 项目基本状态示意图

双层旋转椅面和双层旋转靠背面中心用销钉与圆形支撑底盘座相接实现旋转,双层旋转椅面和双层旋转靠背面上层面和下层面通过合页连接,可以翻转;为了增加最大负载量,此处采用了一个可以承重的机构,椅面和底部直线光轴通过鱼眼连接,椅面的翻转带动底部直线光轴的向前移动,当上层椅面和下层椅面平行时,直线光轴上的支撑块对上层椅面有支撑作用,增加椅面承重量,通过杆件的调节和定位滑块的移动实现单人椅、桌椅一体化的状态、双人讨论桌椅、床以及完全折叠的基本功能状态;通过椅面角度调节机构和椅子高度调节机构上的定位滑块配合调节椅面的高度,通过靠背的角度调节机构上的定位滑块调节靠背角度,通过齿条的锁定来调整靠背和椅面的距离;通过固定齿条和靠背的角度调节机构上的定位滑块展成一个桌椅一体化的状态,通过角度调节机构调节桌面的角度,供绘图使用;通过桌子后脚杆的展开机构和靠背的角度调节机构的配合调节展开成一个双人讨论平台,伸缩支撑杆能够延长,讨论桌面板的收展机构能通过滑块的调节打开讨论桌面板,形成一个临时的讨论平台;将椅面和靠背的上层面板翻转开,通过桌子后脚杆的展开机构和靠背的角度调节机构的配合调节展成一个床式休息平台,并将伸缩支撑架支撑在中间两面板之间,增加承重量。

5.不同形态的变换

多功能座椅机构可以通过简单的操作即可变换成桌、椅、床、双人桌椅等,结构简单,折叠后体积小,携带方便,展开后可以变换为靠椅,一桌两椅或是一小床,且可以联级进行多人使用,用途更强,非常适合或外活动或是居家使用;变换性强,角度与位姿可随意调节,可以用于矫正坐姿,适用性强,满足特殊需求。

可通过椅面角度调节机构和椅子高度调节机构上的定位滑块配合调节椅面的高度,通过靠背的角度调节机构上的定位滑块调整靠背角度,通过齿条的卡死来调整靠背和椅面的距离。

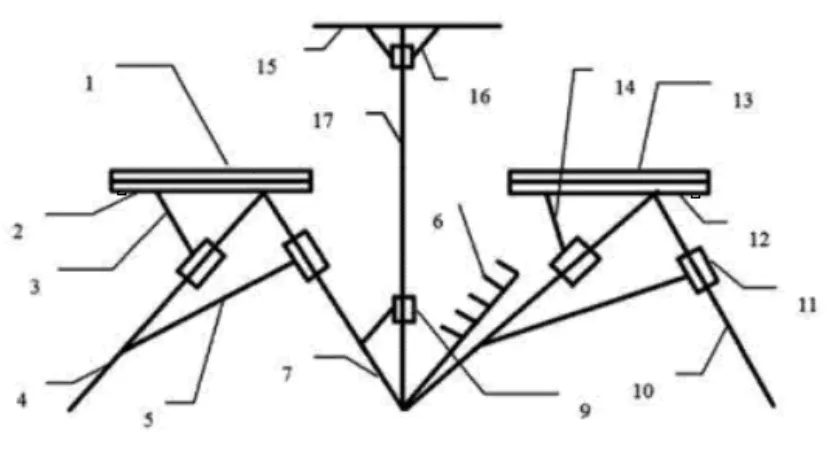

图3 桌椅一体化状态示意图

在图2的基础上调节固定齿条和靠背的角度调节机构上的定位滑块可以展成一个桌椅一体化的状态,如图3所示。通过角度调节机构调节桌面的角度,供绘图实用。

图4 双人平台示意图

在图3的基础上,通过桌子后脚杆的展开机构和靠背的角度调节机构的配合调节还可以展开成一个双人讨论平台,伸缩支撑杆能够延长,讨论桌面板的收展机构能通过滑块的调节打开讨论桌面板,形成一个临时的讨论平台。

图5为床式休息平台示意图

在图4的基础上,将椅面和靠背的上层面板翻转开,通过桌子后脚杆的展开机构和靠背的角度调节机构的配合调节可以展成一个床式休息平台,并将伸缩支撑架支撑在中间两面板之间,增加承重量。

其它变换

图6

图7

此外,还能将各个脚杆收拢,实现完全折叠状态放置墙角以节省空间。地脚滚筒边上预留轮轴,可安装轮子,更加方便,适应能力更强。

6.科学意义

多功能座椅的设计有效的解决了学生因为桌椅高度的不适而导致坐姿不正确影响身体健康的问题。同时解决了在不同场所对桌椅的不同需求。底部的滚筒设计使人们在移动座椅是能够更加的便捷。不同形态也让学生能够增加对学习的兴趣。

7.结论

多功能平台机构可以通过简单的操作即可变换成桌、椅、床等平台,双人桌椅等机构,结构简单,折叠后体积小,携带方便,非常适合户外活动;因可以变换多种形式,所以可适应更多场合;变换性强,角度与位姿可随意调节,可以用于矫正坐姿,可用作健身器材;可以进行联级使用,增大用途,适应性更强;体积小,功能强,平台变化多样,可满足特殊需求……

因为该平台可以很容易的通过改变形态来改变功能,从而使不同需求的使用更加方便和快捷。它的实用性、便捷性、多边性会让不同需求的人群前来购买,此平台机构有很大的市场前景。

[1]成大先.机械设计手册:常用工程材料[M].北京:化学工业出版社,2004.

[2]徐昊.机械设计手册:第四卷2版[M].北京:机械工业处版社,2002.

[3]申永胜.机械原理教程2版[M].北京:清华大学出版社,2008.

[4]江浩波.个性化校园规划——理想空间丛书[M].同济大学出版社,2005

[5]濮良贵,纪名刚.机械设计6版[M].北京:高等教育出版社,2001.

[6]刘鸿文主编.材料力学I.第4版[M].高等教育出版社,2004.

[7]于雷.空间公共性研究[M].东南大学出版社,2005.

本项目受上海电机学院学科建设项目资助,项目编号:16TSXK01;上海市大学生创新计划资助。

——为小提琴与钢琴而作