巨变前的骚动:风势论下的斗鸡台事件

孙 瑜

(山西大同大学 历史与旅游文化学院,山西 大同 037009)

巨变前的骚动:风势论下的斗鸡台事件

孙 瑜

(山西大同大学 历史与旅游文化学院,山西 大同 037009)

斗鸡台事件是发生在唐末代北地区的一次地方叛乱。史载,该事件是由于代北连年灾荒,军粮供给不及时,地方官克扣用度等原因所致。事实上,史书所载的事实并非是这一事件的必然因素,真正的原因隐藏在事实背后的历史趋势和风气变迁中,正所谓“史本纪事,而其要尤在察势观风”*“察势观风”是近代史家刘咸炘在会通古今的基础上提出的历史观和方法论。势,即事势;风,即风气、风俗。事势集中体现于制度因革、盛衰之迹,风气则根植于人心。风气在纵横两个维度上可分时风、土风。纵者为时风,即政局官风、士习民俗;横者为土风,即一地之文化风气。史书止记有形之事,不能尽万端之虚风。即事见风,方得史要义。参见刘咸炘:《刘咸炘学术论集·哲学篇(上)》,桂林:广西师范大学出版社,2010年。。现据碑刻资料,在风势理论指导下重新检视斗鸡台事件,认为此事件的真相是沙陀李氏欲趁唐末“四方云扰、皇威不振”之机,割据代北,称雄于一方。斗鸡台事件的发生预示着李唐江山即将在风起云涌的地方叛乱中分崩离析。

察势观风;石刻档案;斗鸡台事件;原因

斗鸡台*斗鸡台是一个历史地名,位于今山西大同市北九十里之奚望山。(清)吴辅宏:《乾隆大同府志》卷之四《山川》载:“由弥陀山而东其在得胜口外者曰奚望山,新城得胜二河之所迳也,南距府治九十里,北距丰镇厅治十六里。上有斗鸡台,唐乾符中,云中守捉使李克用偕程怀信等募士万人于此”,载《中国地方志集成》之《山西府县志》(辑4),南京:凤凰出版社,2005年。事件是唐僖宗乾符年间,发生在代北的一件属下刺杀节帅的事件。对于该事件,先后有中外学者从各自的角度给予了关注和研究。*(日)堀敏一:《藩镇亲卫军的权力结构》,载刘俊文:《日本学者研究中国史论著选译》第4卷,北京:中华书局,1992年;樊文礼:《唐末五代的代北集团》,北京:中国文联出版社,2000 年;樊文礼:《李克用评传》,济南:山东大学出版社,2005 年;黃英士:《沙陀与晚唐政局》,中国文化大学硕士论文,2011 年;孙瑜:《唐代代北军人群体研究》,北京:社会科学文献出版社,2012年;胡耀飞:《斗鸡台事件再探讨——从〈段文楚墓志〉论唐末河东政局》,《中国中古史集刊》第三辑,北京:商务印书馆,2017年。但是,就斗鸡台事件所承载的重大历史意义而言,还有进一步探究和挖掘的空间和深度。本文拟以近代史学家刘咸炘的风势论为指导,以新出土的四方相关墓志*《唐故通议大夫检校国子祭酒行蔚州司马兼侍御使上柱国博陵崔府君墓志铭并序》,载周绍良、赵超《唐代墓志汇编》(下),上海:上海古籍出版社,1992年,第2474-2475页;《唐故天水郡尹府君合祔墓志铭并序》,载殷宪《大同新出唐辽金元志石新解》,太原:三晋出版社,2012年,第97-103页;《唐故振武观察支使将仕郎试大理评事兼监察御史里行清河崔府君(茂藻)墓志铭并序》,载吴纲《全唐文补遗》第二辑,西安:三秦出版社,1995年,第416-417页;《唐故河东节度衙前兵马使知云州别贮仓务银青光禄大夫检校太子宾客兼御史中丞天水赵府君墓志铭并序》,载殷宪《大同新出唐辽金元志石新解》,第112-114页。所构成的档案材料为依据;以事件的起因为切入点,对斗鸡台事件的历史意义再做一些探究,不当之处,敬请方家批正。

一 史书所载斗鸡台事件及其原因

乾符三年,段文楚为代北水陆发运、云州防御使。是时无年,文楚朘损用度,下皆怨,边校程怀信……夜谒国昌子云中守捉使克用曰:“岁艰禀食削,吾等不忍饿死,公家威德著闻,请诛虐帅,安部内。”克用许之,募得士万人,趋云州,次斗鸡台,城中执文楚,杀之。据州以闻,共丐克用为大同防御留后。[1]6156-6157

乾符三年,朝廷以段文楚为代北水陆发运、云州防御使。时岁荐饥,文楚稍削军食,诸军咸怨。武皇为云中防边督将,部下争诉以军食不充,边校程怀素、王行审、盖寓、李存璋、薛铁山、康君立等,即拥武皇入云州,众且万人,营于斗鸡台,城中械文楚出,以应于外。诸将列状以闻,请授武皇旄钺。[2]333

乾符五年正月……会大同防御使段文楚兼水陆发运使,代北荐饥,漕运不继,文楚颇减军士衣米;又用法稍峻,军士怨怒。尽忠遣君立潜诣蔚州说克用起兵,除文楚而代之。克用曰:“吾父在振武,俟我禀之。”君立曰:“今机事已泄,缓则生变,何暇千里禀命乎!”于是尽忠夜率牙兵攻牙城,执文楚及判官柳汉璋系狱,自知军州事,遣召克用。克用率其众趣云州,行收兵,二月,庚午,至城下,众且万人,屯于斗鸡台下。壬申,尽忠遣使送符印,请克用为防御留后。癸酉,尽忠械文楚等五人送斗鸡台下,克用令军士剐而食之,以骑践其骸。甲戊,克用入府舍视事。将士表请敕命,朝廷不许。[3]8196-9198

以上所引分别为《新唐书》、《旧五代史》及《资治通鉴》所载之斗鸡台事件,《旧唐书》记载,唐懿宗咸通十三年(872)十二月,唐廷任振武节度使李国昌为云州刺史、大同军防御使,国昌称疾拒命。唐廷派卢简方取代李国昌,李克用杀云中防御使段文楚,据云州,自称防御留后。[4]681《新五代史》所记与《旧唐书》略同,[5]32未提斗鸡台事件的直接原因。概之,史载斗鸡台事件的原因有四个关键词——代北荐饥、漕运不继、削减军食、军士怨怒。其中,因云州(大同军)防御使段文楚削减军粮而导致军士怨怒这一主观因素,胡氏已论证了其不可能性*胡耀飞认为“段文楚本人的仕宦,从830年左右的京兆府参军开始,直至乾符五年斗鸡台事件时死于大同军防御使任上,其迁转过程并无大起大落。此外,其在天德军防御使、邕管经略使等任上的经历,约有 20 年左右,知其在处理边事方面颇有经验。因此,就斗鸡台事件起因而言,段文楚本人的因素并不会比气候因素大。”参见胡耀飞《斗鸡台事件再探讨——从〈段文楚墓志〉论唐末河东政局》,第257-286页。,此不赘述。所谓“代北荐饥、漕运不继”的客观原因,值得进一步探讨。

二 风势论视角下的斗鸡台事件

据前述史籍记载,唐僖宗乾符年间,代北地区连年灾荒,再加上国家的军粮供给不及时,是引发斗鸡台事件的原因。但是,斗鸡台事件之后,沙陀军与唐廷自乾符五年(878)十月至中和元年(881)三月,持续两年又五个月的军事对抗,如果没有军粮的保障,是一件不可思议的事情。以下从风气变迁、历史趋势两方面对该事件进行分析。

(一)风之观

唐末时代之风气——跻身行伍领风骚。唐末盗贼四起,战事绵延不断;诸藩镇拥兵自重、跋扈观望的形势下,社会上形成了投身行伍的风气,要么做盗贼,揭竿而起不仅能免受兵乱奴役之苦,在兵荒马乱中偷得一时之安息,而且在实力雄厚的前提下,还可以获得朝廷招安,摇身一变即可成为据地称雄的藩镇军将。要么投身官军,也有升官封爵,割据称霸的可能。因此,唐末藩镇军人中多数出身于盗贼或地方军人。以昭宗、哀帝两朝为例,“出身盗贼者22人,占同时期中藩镇人数的13.02%;出身地方军将者127人,占75.14%;中央军将4人,占2.37%;朝臣3人,仅占1.77%。”[6]262

代北地域之土风——不识礼乐。代北自古即是游牧和农耕交汇之地,自唐宪宗元和年间沙陀入迁以来,代北形成了以沙陀为核心,包括汉人、突厥、吐谷浑、粟特、契苾、鞑靼、回纥、党项、契丹、奚等多民族群体聚集的态势。地处偏隅、蕃汉杂居的代北,民风彪悍,气俗尚武。自周公制礼作乐、孔子创立儒教以来,长幼有序、尊卑有体的礼乐教化已成为中原汉人聚集地区人们的共同认知和基本价值观念。但是,在代北这一地临边塞、风教失驭之地,不识礼乐、遑论尊卑的事情即为民风之常态。以代北沙陀之首领李克用为例,据史载,李克用从小就极具武人气质,“善骑射,与侪类驰骋嬉戏,必出其右”。[2]339曾与鞑靼人比武,连贯双雕,为时人所叹服。年十五即跟从其父出讨庞勋之乱,冲锋陷阵,勇冠三军,被军中誉为“飞虎子”。咸通十年(869),因平乱之功任云中牙将。为官云州,不但拥妓醉寝,横行乡里,而且视国礼法度如粪土。任职云中守捉使期间,在云州防御使支谟帐下听令,一日,早操结束,与同列“集廨舍,因戏升郡阁,踞谟之座,谟亦不敢诘。”[2]333

(二)势之察

国之大势——盗贼蜂起,藩镇皆作壁上观。晚唐以来,宦官当权,吏治腐败,朝纲不振,在唐王朝赖以生息的江淮之地盗贼蜂起。尤其是唐懿宗即位后,动摇唐王朝统治根基的政治性叛乱接踵而至。大中十三年(859)十二月,在浙东地区爆发了裘甫之乱;咸通九年(868)七月,以桂林戍卒为首的庞勋之乱发生;乾符元年(874),濮州人王仙芝在长垣聚众起兵反唐;曹州人黄巢举兵响应,致使唐朝灭亡的唐末变乱拉开了帷幕。乾符元年至五年(874-878)正值变乱的上升期,乱军先后攻陷沂州、汝州、蕲州、郓州、鄂州等地,唐廷举国兵力,疲于应对,所谓“四方云扰,皇威不振”。[3]8197自安史之乱以来,割据四方的藩镇,渐行跋扈之势,与唐中央离心离德,对于唐王朝的兴衰存亡毫不关心。如广明元年(880)末,黄巢叛军攻克长安后,不少藩镇投降黄巢。朝廷以凤翔节度使郑畋为统帅,组织诸藩镇平定叛乱,各路藩镇军队虽集结于长安,但相互观望,并不出力。

代北之小势——沙陀在代北的经营。

第一,代北缺粮之考论。唐代代北地区的云、蔚、朔三州虽地处偏隅,但是,因为屯田和铜冶的发展,有一定的经济基础。唐前期,云、蔚、朔三州是屯田的重要区域,[7]其中“大同军四十屯;横野军四十二屯;云州三十七屯;朔州三屯;蔚州三屯。”[8]222唐后期,因为唐朝政治及军事格局的整体变化,边地屯田总量有所下降,但在代北地区仍有新增屯田,史载,元和中,“振武军饥,宰相李绛请开营田,可省度支漕运及绝和籴欺隐。宪宗称善,乃以韩重华为振武、京西营田、和籴、水运使,起代北,垦田三百顷……东起振武,西逾云州,极于中受降城,凡六百余里,列栅二十,垦田三千八百余顷,岁收粟二十万石,省度支钱二千余万缗。”[1]1373乾符年间,代北地区亦有开屯记录,如在卢简方任大同防御使期间,“大开屯田,练兵侈斗。”[1]5369唐代,河东道是主要的产铜地,产量占全国产量50%,蔚州为主要铜产地。[9]123铜冶之外,代北亦有盐业,“幽州、大同横野军有盐屯,每屯有丁有兵,岁得盐二千八百斛,下者千五百斛。”[1]1377屯田及铜冶、盐业的发展使云、蔚、朔三州成为唐前期军粮的供给之地。开元年间,昌黎人韩忠节曾任蔚州司马、兼支度营田铸钱判官。“采铜山之珍,利殷王府;积海陵之粟,粮赡军储。”[10]384贞元八年(792),灵、夏二州粮官“于胜州泝河运云、朔米万余斛。”[11]3698元和之后,河东经济衰退,军储丰实,“奏割其半送京师”[4]3314的情形不再,但是代北之经济条件仍然较好,这一点可以从《崔璘墓志》《尹旺墓志》得到佐证。《崔璘墓志》载:

公讳璘……由秘书丞八世至皇朝尚书刑部侍郎玄童,即公高祖之兄也;左龙武军兵曹参军玄德,即公之高祖也;郑州管城县尉道谦,即公之曾祖也;右金吾卫长史讳让,即公之大父也;太常寺协律郎讳立,即公之烈考也。志学之岁,先府君终堂;弱冠之年,先夫人即代。本族外族无可依者,而乃售田桑,求倍息,涂刍毕备,封树再严。……于是劝课家僮,耕耘薄业,虽力务进取,而竟乏梯航,寻遇今天官小宰从翁,宗党之中,特进委任,以公之行,累表上闻,再授蔚州司马兼侍御史,阶至通议大夫。……公孝以为心,仁义以为体……尝以先考协律府君、先妣陇西夫人不及禄养,未报劬劳,于龙门山广化寺构卢遮那塔一,刻桷雕楹,曲尽其妙,至于写经图像,无不精勤。[12]2474-2475

崔璘,乾符二年(875)亡,职任通议大夫检校国子祭酒行蔚州司马兼侍御史上柱国。唐代,左右龙武军属六军,兵曹参军事位在从五品以下;县尉列九品;右金武卫长史位列从六品上;太常寺协律郎位列正八品上。通议大夫为文散官,列正四品下;检校官在唐后期只是一个虚职;侍御史列从六品下;上柱国列正二品,在唐代是表示荣誉的虚衔;州司马位列从五品下至从六品上。[1]46-49卷据其志,墓主崔璘及其先祖,历官均在五品以下;本人虽列散官四品,但职事官职不高,在唐代不入门阀之列,属于庶族低门。志中别书刑部侍郎崔玄童为其高祖之兄长,有故意拔高门第之嫌。本人成年之际,父母双亡,家族之内也无可依傍,以至卖田为父母行葬礼。务农为业,久无进阶之门,后因宗族提携,职任蔚州司马。如以其20岁入仕计算,其职任蔚州司马约在会昌四年至乾符二年间(844-875)。为报父母养育之恩,在龙门山广化寺造毗卢遮那*即毗卢遮佛,也称大日如来。塔一座。龙门山广化寺位于河南道河南府,[13]58;[14]76崔璘自入仕蔚州后官职再无他迁;祖上亦无高官厚禄,为其父母在东都洛阳建立佛塔所费之资应主要源于其蔚州司马之俸料钱和职田钱。由此可见,唐后期蔚州仓廪尚丰实,这与代北的经济基础不无关系。

《尹旺墓志》也反映了沙陀军的军费可以自给的史实。唐前期,河东作为雄藩大镇,库储雄厚,军粮自给之后尚有余粮输出。上元中,河东节度使王思礼曾“贮军粮百万”,[4]3312留足用度后,将其中一半运送京师。建中、贞元时期,西北诸军的粮谷也仰仗河东,所以,在雁门设代北水运使院。唐后期,尤其是元和以后,河东经济衰落,自顾不暇,渐无余粮可供他镇。唐廷屡次从国库拨款补河东之需,并授意河东招募子弟兵和部落兵。[15]141-145总之,唐后期河东军费供给政策由之前主要由国家统筹供给改为地方自行解决,即由国养改为自养。子弟兵或部落兵属于半兵半农建置,“其费用应略低于常备役武装官健”,[15]254其建立在一定程度上减少了政府军费支出。元和四年(809),跟随时河东节度使范希朝迁入代北的沙陀军便是这样一支武装力量。代北沙陀军自九世纪初入迁代北,即成为活跃沙场的一支劲旅。在代北沙陀的征战史上,关于军费供给的记载较少,初期曾有从常备军军费中拨款给沙陀军的记录:“灵武节度使范希朝奏请于太原防秋官健中,以六百人衣粮充给沙陀突厥,从之。”[11]2363但是,就军费供给的角度而言,沙陀军的产生本就是唐廷减少军费开支的结果。因此,沙陀军军费自给的成分应该较大。21世纪初,出土于大同市的《尹旺墓志》可以印证这一推测。志载:

公讳旺,字明远,其先本天水人也。……远祖因官枝茂叶,遂为代州雁门人矣。皇祖开府仪同三司……公皇任代州代北军押衙兼朔州上德府别将,银青光禄大夫,检校太子宾客……春秋六十有四,以会昌元年春二月十三日寝疾而终于代州私第。夫人渤海高氏……春秋卌有五,以开成四年春三月十二日寝疾而终于代州之私室。男昶,卓而清泠,聪明天赐。……幼岁从军,竭成肘腋。曾任营田右厢权要,后因府主陇西李公讨伐徐方,选择心手,藉其浣济,特署粮副。知纤分无遗,数巨百万,岂不谓良能盛德者哉。谈在人师,誉于军府。生事既毕,死葬无亏。……以咸通十一年十二月七日于代州凤池乡茹格村启柩灵榇,扶护届云州西南三里永平乡权堡子岗附具备创茔,礼也。[16]97-103

此志为志主尹旺之迁葬墓志,迁葬日为咸通十一年(870)十二月七日,其时也是志主之子尹昶新丧之日。志言尹昶幼年从军,为府主之亲信、左右,曾任营田要职,在“陇西李公讨伐徐方”时,任其为统管军粮的副职,有上佳表现,饮誉军中。咸通九年(868)七月,戍守桂州的八百徐州兵推举粮料判官庞勋哗变,向其家乡徐州进军。唐廷调十八道兵讨之,沙陀将领朱邪赤心率所部三千骑兵为前锋,咸通十年(869)九月,庞勋兵败徐州。叛乱平定,朱邪赤心因功进大同军节度使,赐姓名李国昌,列李唐宗室。[3]8120-8150由此,志中所言“陇西李公”即李国昌;“徐方”即指徐州。此次征讨庞勋,“以将军孟彪为太仆卿、充都粮料使”。[4]665唐制,“凡行军,置随军粮料使,兵少者置粮料判官。”[3]8121据此,孟彪为唐廷派出的都粮官,尹昶为沙陀军中的都粮官,说明沙陀在咸通年间就有自己的军粮管运体制,可以实现军粮自给,沙陀军征讨庞勋是自备军粮。

综合以上两方墓志,可以看出乾符年间的代北并不存在军粮不足的问题。首先,代北云、蔚、朔三州之地有一定的经济基础,至唐乾符年间,没有大的改变。其次,因为唐后期军粮供给政策的改变,沙陀军逐渐实现了军粮自给,并在咸通后期自带军粮征讨庞勋。再者,乾符五年(878)二月,段文楚被杀,李克用自许为大同防御留后。四月,唐廷调李国昌任大同节度使。五月,李国昌毁朝廷制书,拒不赴命。此史实也可以作为沙陀军有经济实力的佐证。此外,《唐大诏令集》卷72《乾符二年南郊赦》载:“河东向管延资库斛斗五十万石,……宜令本道节度使点检,除道路与边镇接近,缓急勘般充军粮者,即准且前。”[15]148此条史料说明,在乾符二年(875),唐廷设在河东管内的备边库——延资库尚有存粮供给边镇。因此,斗鸡台事件是因“代北荐饥、漕运不继”而导致军粮不足只是个借口。

第二,沙陀在代北的政治经营。沙陀自九世纪初入迁代北后,在唐后期藩镇纷争、兵锋四起的历史背景下,因其骁勇善战,累受重用,经朱邪执宜、朱邪赤心两代的努力,代北沙陀日渐在唐末的政治舞台上争得了一席之地。

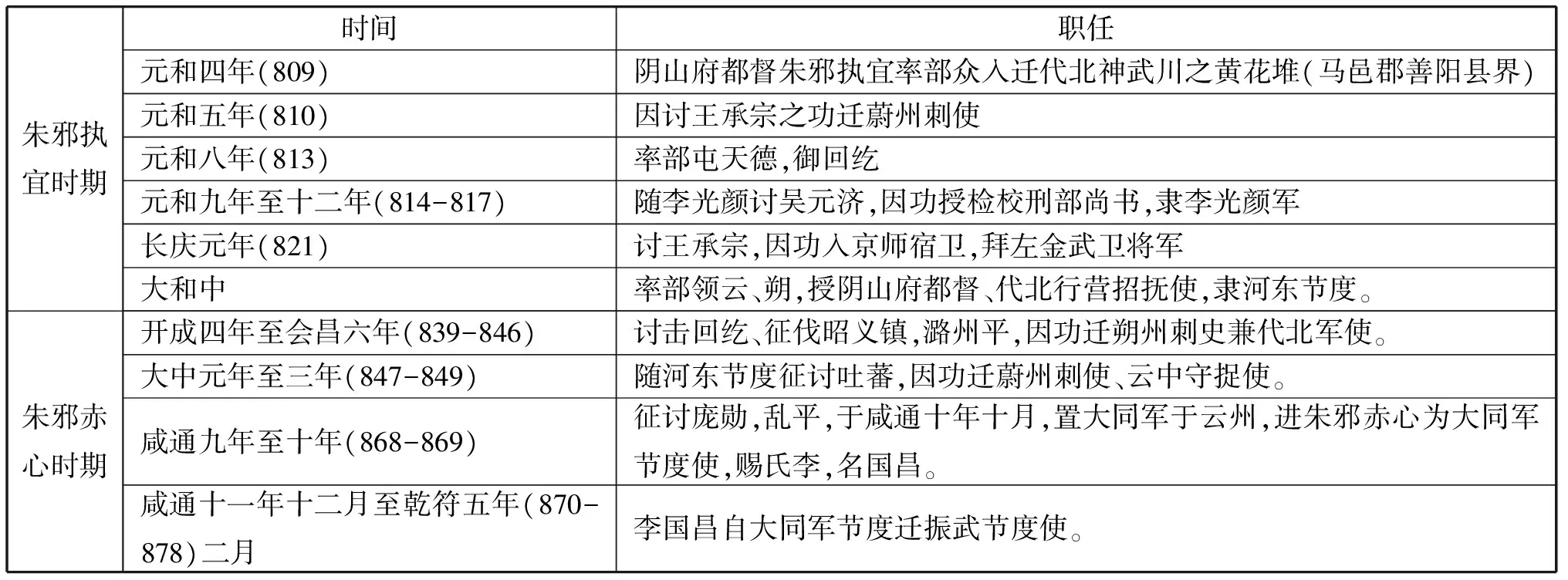

表1 九世纪初至七十年代沙陀李氏职任表

从表1可见,咸通十年(869)是一个转折点,此前,两代沙陀曾先后任蔚州刺史、代北行营招抚使、朔州刺使、蔚州刺使兼云中守捉使。咸通十年十月,因平庞勋之乱,李国昌进为节帅,先后任大同军节度使、振武节度使。大同军节度自会昌三年(843)(时为大同都团练使)始领云、蔚、朔三州,治云州,不再隶属于河东节度使管辖。[1]1819直到中和三年(883),云、蔚、朔三州均在大同军管辖之内。[17]220李国昌在咸通十年十月至咸通十一年十二月间任大同军节度使,统领云、蔚、朔三州一年又两个月。之后,调任振武军节度,乾符五年(878)二月,斗鸡台事件发生之前,李国昌统领振武军七年又两个月,期间,朝廷先后派支谟、卢简方、段文楚任大同军防御使。[18]293但是,沙陀在大同军仍有势力,李克用为沙陀三部落副兵马使、云中守捉使(云中防边督将),戍蔚州;沙陀兵马使李尽忠戍云州;康君立(蔚州人)任云中牙校,事段文楚;朔州本就是沙陀的兴发之地。如此,大同军节度之内云(大同军治所)、蔚、朔三州,已遍布沙陀之心腹力量,假如取代大同防御使段文楚,就可以统领三州,据有代北。

斗鸡台事件之后,唐廷下诏令卢简方取代李国昌为振武节度,左迁李国昌为大同节度,“李国昌父子欲并据两镇,得大同制书,毁之,杀监军,不受代”,[3]8206并举兵进攻宁武军及岢岚军。其实,沙陀李氏自升为节帅后,就屡有不羁甚至挑衅之举。文献记载,咸通十三年(872)十二月,因振武节度使李国昌“恃功恣横,专杀长吏”,[3]8165朝廷将其调任大同军防御使,李国昌称病不赴任。对此,唐廷无法有强硬之举,只能施以羁縻之策。唐懿宗朝,户部侍郎崔彦昭曾节度河东,“先是,沙陀诸部多犯法,彦昭抚循有威惠,三年,境内大治,耆老叩阙愿留,诏可。”[1]5381崔彦昭宽严相济治理之下,代北沙陀的恭顺是否真实姑且不论,此时,升为节帅的沙陀首领李国昌已具备了与朝廷命官平等对话的政治资本,乾符元年(874),崔彦昭的宗族崔茂藻即入幕振武节度。《唐故振武观察支使将仕郎试大理评事兼监察御史里行清河崔府君(茂藻)墓志铭并序》载:

府君姓崔氏,讳茂藻……居太夫人膝下,物用罄空,急禄是务。今丞相崔公彦昭,即君之再从昆仲也。相君之镇北门,乃念其贫无,复惜材器不得,以表请君为交城尉。……今振武元帅李国昌,自大同军升于是镇,素闻君敏惠聪明,通达才干。……乃疏奏请君于幕下,改监察御史。筹谋裨赞,所利弘多。戎狄欢然,军伍怗伏,即殊节异行,断可知矣。以乾符二年五月廿四日,奉本府命,使于州镇。因构疾,殁于镇之馆署。享年四十矣。君齿发方壮,未及姻媾而终焉。呜呼!横材殄瘁,伯道无继。行路视之冤惜,知识闻之伤嗟。良善不永,何痛偕矣。以其年十月廿四日,归葬于河南府河南县平阴乡张阳村,从先大夫,礼也。[19]416-417

志主崔茂藻系丞相崔彦昭之同宗,故得以入仕交城,并转至振武节度幕下,其入幕时间在李国昌自大同军进振武节度之咸通十一年(870)末,入仕振武五年,在其三十五至四十岁之间。志言其壮年因病而亡,又有“横材殄瘁”、“良善不永”、“行路视之冤惜”等词句,崔茂藻之死应另有隐情。再参考其职任“振武观察支使将仕郎试大理评事兼监察御史里行”,正拜官为振武观察支使;又任大理评事,兼任监察御史里行。观察支使属于唐代节度使兼职僚佐系统之职官,协助节度使察访、考课管内官员的政绩。[20]112-114大理评事为大理寺属官,“其务在平刑狱”。[8]503监察御史里行是唐代员外即编外官的一种,监察御史,非节度使府僚佐系统之职官[20]386-389;[21]515-516,应是隶于御史台之朝官,负“巡按郡县,纠视刑狱,肃整朝仪”[8]381之责。由此,崔茂藻所任之职均与监察、纠弹有关,其死因疑问更大。崔茂藻墓志说明两点,其一,崔氏入职振武体现了李国昌与崔彦昭之间有一定的微妙关系;边帅与朝廷之间的不信任关系。其二,崔茂藻与府主李国昌之间并没有形成亲密的宾主关系,其死亡在一定程度上反映了代北沙陀对于朝廷意志的抵触及反抗。

联系前述的《尹旺墓志》,我们也可以看到沙陀集团之凝聚的现象。志主尹旺及其妻分别故于会昌三年(841)、开成四年(839),卒地均为代州私第,葬地为代州凤池乡茹格村。咸通十一年(870),其子尹昶新亡,其家人遂将尹旺夫妇二人之灵柩启护至云州城安葬。根据唐人的丧葬惯例,子女亡故,归葬先茔,是为礼也。如前述之崔茂藻,亡于振武节度,归葬河南府河南县平阴乡张阳村,“从先大夫,礼也”。亡于他乡,不能归葬者,在亡故地创立新坟者称为创茔,但往往是以长辈创茔,如乾符三年(876),大同军都防御左押衙李温让,其父早亡,其母随之入代北三十年,于七十九岁亡于云州,“以其年十一月十七日安厝于云州西南七里,创茔之礼也。”[22]104-106据其志,尹旺本贯为天水,后因先祖为官迁转,为代州雁门郡人,其本人亦葬于代州,其子亡于云州,并未归葬代州,而是在云州别立新茔,并将其父母由代州迁葬至云州。这种反常的归葬现象可以有一种解释,尹家经父子两代的发展,因受府主陇西公——李国昌的重视,已在云州建立起牢固的政治及社会地位。尹旺只是唐末代北沙陀所建立的代北集团[23]中的一员,咸通及乾符年间,沙陀在代北已形成稳固的利益群体,“并据两镇”、“啸聚邀功”之志,已具备了一定的人员基础。

第三,代北之于沙陀的重要性。于代北沙陀而言,云州在军事上具有重要的作用与地位。这一点在斗鸡台事件之后唐讨沙陀及李克用出镇太原之后北伐云州、握手云州等三次战役中体现的十分清楚。

先看唐讨沙陀。斗鸡台事件后,李克用父子举云、朔之兵东征西讨。乾符五年(878)冬,李国昌率兵出讨党项,吐谷浑首领赫连铎乘虚攻陷振武。李克用至定边军迎李国昌欲归云州,云州守将叛变,拒关不纳,李氏父子率军退至朔州神武川之新城。唐廷任赫连铎为大同军节度使,领云州,与河东、幽州、昭义诸镇合力讨伐沙陀。广明元年(880)正月,沙陀已过雁门关,进军忻、代二州,二月,进逼晋阳。四月,唐以李琢为蔚朔节度使,屯代州。六月,李琢与卢龙节度使李可举、大同军节度使赫连铎共讨沙陀。李克用之朔州守将高文集在赫连铎游说下,联合沙陀酋长李友金、萨葛都督米海万、安庆都督史敬存投降朝廷,朔州失守。七月,李克用父子兵败药儿岭,丢失蔚州,北逃鞑靼部落。此次征讨,战争伊始,沙陀即因吐谷浑首领赫连铎而失陷振武,进而丢掉了云州。此后,虽率军南下至忻、代二州,又因赫连铎的游说而失去了朔州,沙陀仅余蔚州一地,孤掌难鸣,药儿岭一战,终至败北。从军事角度而言,赫连铎袭击云州使云、蔚、朔三位一体的军事防御体系瓦解,是沙陀满盘皆输的主要原因。

再看北伐云州。赵礼之墓志于20世纪初出土于山西大同市东南的智家堡村,职任为河东节度衙前兵马使知云州别贮仓务银青光禄大夫检校太子宾客,志载:

礼,字安之,其先天水人也。……幼承勋于相府,长莅职于王庭。暨大顺岁晋王戡难,爰复疆场,北接荒陬,尽收其地。于是城池丕变,俗庶卒安。翌日,王谓大寮曰:此吾兴王旧壤,建业家邦,控御诸蕃,接邻雄镇。克复之后,帑藏悉空。既恃险于金汤,必先资于廪食。旁求职掌,固在得人。左右咸推府君,明敏称,宏机出众,乃付之管钥,委以印符。署节度贮仓官,受纳诸州赋税,计其耗羡。[24]112-114

志中所言“大顺岁晋王戡难”即指大顺二年(891),李克用举大军北伐云州一事。药儿岭兵败后,唐廷任用赫连铎为大同军防御使,制约李克用在代北的势力,并在代北置云蔚防御使。中和元年(881),李克用自鞑靼南下欲夺回代北,未果。中和四年(884),李克用进封郡王,即上表奏请罢云蔚防御使,依旧隶河东节度。朝廷允之。但是,赫连铎结盟卢龙镇,数与李克用对抗。大顺二年七月,李克用攻下云州。依赵礼墓志,李克用攻克云州的第二天,发出了如此感慨:“此吾兴王旧壤,建业家邦,控御诸蕃,接邻雄镇”。随即安排其管下兵马使赵礼兼职云州别贮仓务,收取管内诸州赋税,计其“耗羡”入私囊,以保云州为金汤之地。别贮钱是唐德宗贞元四年(788)设置的由户部专管的钱库,主要用于京官俸料及国家急用,其来源主要是地方财政节约,从地方官钱包中挤出来的钱,用以缓解中央财政困境;增强抗险应急能力;抑制方镇跋扈。[25]187-204李克用将河东之别贮仓设在云州,并派以心腹计其“耗羡”,云州之于代北沙陀的军事地位由此可见。

最后看握手云州。十世纪初,东北之契丹渐强。后梁之开平元年(907),耶律阿保机率军三十万进寇云州,李克用与之相会于云州之东城,握手言和,结为兄弟,并约定联合攻梁。[3]8676-8680此番“弭兵之会”之所以能够成功,主要是因为九世纪末李克用夺取云州之后,遣将排兵,严防固守,并随即出兵讨伐幽州,使云、幽联兵之势不复存在,极大地稳固了沙陀在云州的军事地位。契丹迫于沙陀的军事威胁,方有言和之果。沙陀对云州的控制,不但延缓了契丹势力南下的步伐,而且对于晋、汴之争的较量;沙陀三王朝的建立;甚至于十世纪后期至十一世纪中原与游牧势力的对比及政局的走向都具有十分重要的意义。

综上所述,自庞勋乱平,沙陀李氏升为一镇之节帅,经济上,日渐独立,可以实现军粮自给;政治上,不但有了与唐廷对话的权力,而且已形成了利益共同体——代北集团,沙陀的势力已遍布振武、大同两镇及云、蔚、朔三州之地;军事上,云州北靠大漠、西接振武、东临雄藩,是沙陀平定代北,南下争雄的要地。无论是从全国的大趋势,还是从代北的小趋势而言,沙陀称雄代北是万事俱备、只欠东风。

三 结论

唐朝末期,吏治腐败,国运衰竭,地方叛乱自江淮开始逐渐在全国蔓延,而兵权在握的各地方节度,为了一己之私利,拢手袖中,作观望姿态。代北虽是偏隅之地,但沙陀在此经营多年,军粮自给在一定时期之内并不是问题,更为关键的因素在于,代北之于沙陀有着重要的军事意义;以沙陀李氏为核心的代北政治军事集团之雏形业已形成。再加上唐末武人领风骚的时代风气;代北礼教失驭的地域风尚,斗鸡台事件的发生是一件水到渠成、顺理成章的事情。这一事件的发生预示着唐末地方叛乱最终颠覆王朝统治的历史进程即将拉开帷幕。

[1]〔宋〕欧阳修,宋 祁.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[2]〔宋〕薛居正.旧五代史[M].北京:中华书局,1976.

[3]〔宋〕司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1976.

[4]〔后晋〕刘 昫.旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

[5]〔宋〕欧阳修.新五代史[M].北京:中华书局,1974.

[6]王寿南.唐代藩镇与中央关系之研究[M].台北:大化书局,1978.

[7]郑学檬.试论唐代的屯田和营田[J].厦门大学学报,1962(3):24.

[8]〔唐〕李林甫,等.唐六典[M].北京:中华书局,1992.

[9]杨 远.唐代的矿产[M].台北:学生书局,1989.

[10]吴 纲.唐故雁门郡雁门县尉摄蔚州司马兼河东道支度营田铸钱判官韩君(忠节)墓志铭并序[M]∥全唐文补遗:第七辑.西安:三秦出版社,2002.

[11]〔宋〕王钦若.册府元龟[M].南京:凤凰出版社,2006.

[12]周绍良,赵 超.唐故通议大夫检校国子祭酒行蔚州司马兼侍御使上柱国博陵崔府君墓志铭并序[M]∥唐代墓志汇编:下.上海:上海古籍出版社,1992.

[13]李芳民.唐五代佛寺辑考[M].北京:商务印书馆,2006.

[14]〔宋〕赞 宁.宋高僧传[M].北京:中华书局,1992.

[15]贾志刚.唐代军费问题研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[16]殷 宪.唐故天水郡尹府君合祔墓志铭并序[M]∥大同新出唐辽金元志石新解.太原:山西出版传媒集团三晋出版社,2012.

[17]桂齐逊.唐代河东军研究[D].台北:台湾私立中国文化大学史学研究所硕士论文,1997.

[18]孙 瑜.唐代代北军人群体研究[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

[19]吴 纲.全唐文补遗:第二辑[M].西安:三秦出版社,1995.

[20]石云涛.唐代幕府制度研究[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[21]王寿南.隋唐史[M].台北:三民书局,1986.

[22]殷 宪.唐故宣州左押衙检校国子祭酒充左教练使诸水军营使兼御史赵郡李公夫人汝南郡殷氏墓志铭并序[M]∥大同新出唐辽金元志石新解.太原:三晋出版社,2012.

[23]樊文礼.唐末五代的代北集团[M].北京:中国文联出版社,2000.

[24]殷 宪.唐故河东节度衙前兵马使知云州别贮仓务银青光禄大夫检校太子宾客兼御史中丞天水赵府君墓志铭并序[M]∥大同新出唐辽金元志石新解.太原:三晋出版社,2012.

[25]何汝泉.唐代户部别贮钱的来源[J].魏晋南北朝隋唐史资料,上海:上海古籍出版社,2004.

[26]张国刚.关于唐代团结兵史料的分析:兼谈唐代的子弟与乡兵[M].唐代的历史与社会.武汉:武汉大学出版社,1997.

(责任编辑 贾发义)

Disturbance before the Great Change: Doujitai Event under the Theory of Situation and Customs

SUN Yu

(SchoolofHistoryandTourismCulture,ShanxiDatongUniversity,Datong037009,China)

Doujitai event was a local riot that happened in Daibei area in the late Tang Dynasty. According to the historical records,this event was triggered by continuous famine in Daibei area ,the delay of army provisions,the unlawful reductions in expenses by local officials ,etc. In fact,what the historical books recorded was not the real resulting factors of the event,because the actual causes were hidden in the historical situation and customs behind the fact ,in other words,“historical books record history,whose essence lies in the investigation into situation and customs.”Based on the present files carved in stones and the review of Doujitai event under the theory of situation and customs,this paper believes that the fact of the event was that Li from Shatuo nation wanted to establish a special regional regime in Daibei area while the imperial power of Tang Dynasty was declining because of local powers all over the country.The occurrence of Doujitai event indicated that Tang Dynasty would be disorganized by the surging local disturbance.

investigation into situation and customs;files carved in stones;Doujitai event;Reason

2017-03-18

2015年山西省姚奠中国学教育基金项目“高校国学教育教材内容研究”(2015GX10);2015年度山西省哲学社会科学“十二五”规划项目“胡人与北魏平城时期的丝路文明”(晋规办字[2015]3号)

孙 瑜(1968-),女,山西阳高人,历史学博士,山西大同大学历史与旅游文化学院历史系副教授,主要从事北朝及隋唐五代社会文化史、大同地方史、文化遗产保护研究。

10.13451/j.cnki.shanxi.univ(phil.soc.).2017.04.011

K242.4

A

1000-5935(2017)04-0083-08