社会-生态系统恢复力的测量方法综述

周晓芳

华南师范大学旅游管理学院, 广州 510631

社会-生态系统恢复力的测量方法综述

周晓芳*

华南师范大学旅游管理学院, 广州 510631

恢复力和社会-生态系统研究的理论及实践近年来在西方较为流行,然而经过几十年发展,学术界仍旧没有对恢复力的概念达成一致,相应的测量方法更是多种多样。基于恢复力理论对系统相对稳定状态和边界的假设以及恢复力概念3个阶段的演变和理论的发展,总结了测量恢复力的5种方法,得出恢复力测量的3个发展现状或趋势:阈值和断裂点方法依旧是量化恢复力的基本方法;恢复力测量从关注时间转向空间,关注生态转向社会和社会-生态;复杂学和多学科融合的方法是未来发展的主要方向。

恢复力;社会-生态系统;测量;方法;综述

虽然恢复力(Resilience)在很多学科领域已经获得相当重要的地位,但迄今为止科学家们对其概念仍未达成共识[1],不同研究者根据需要做出不同解释,从而出现模棱两可的定义以及滥用现象[2],测量方法相应也多种多样。究其原因,在于恢复力存在着先天缺陷——即恢复力属于预设性研究,其重要性要到危机爆发才会显现[3]。由此大量的恢复力研究主要围绕生态系统的灾难和脆弱性评价进行[3],一定程度上模糊了恢复力和脆弱性两个概念并掩盖了恢复力的本质。同时,现阶段的恢复力理论进一步强调这一概念不仅适用于短期灾难也适合长期现象[4],并不断被引入社会、经济系统研究中,在测量方面产生指标过多和过于综合化[1]的现象,进一步模糊恢复力的本质,使其逐渐成为宽泛的话题,既吸引人又捉摸不透。

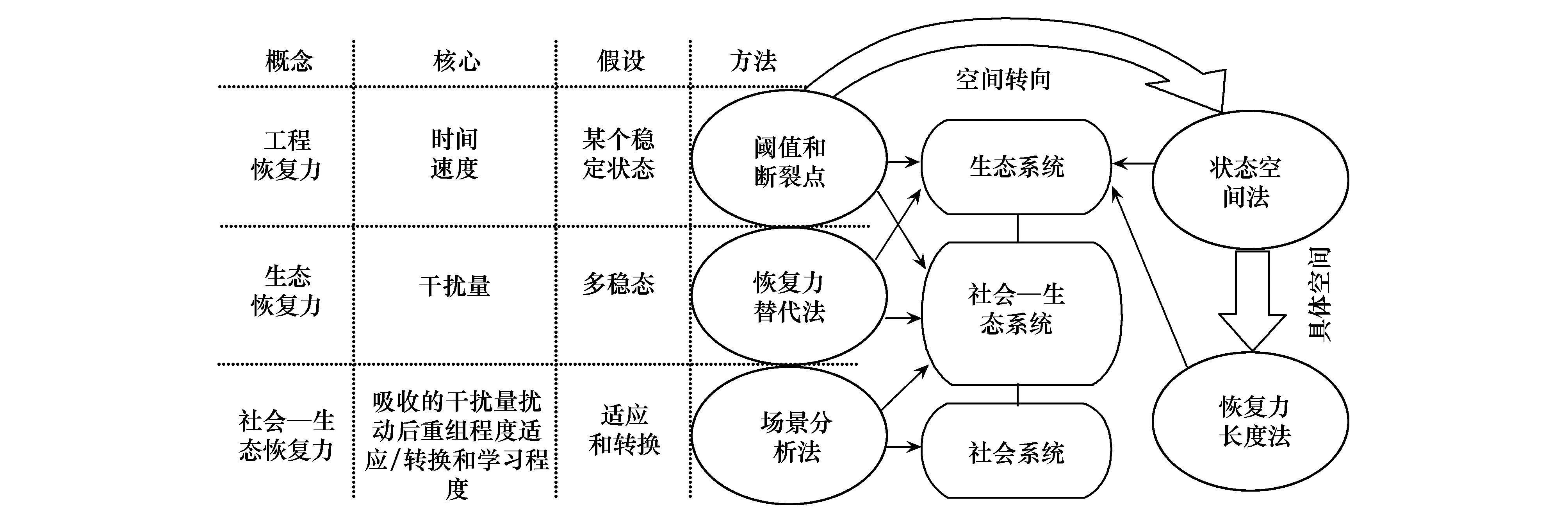

可见恢复力概念具有很高的可塑性,也意味着恢复力研究存在许多分歧,因此迫切需要有效的测量方法[5]来体现恢复力研究的价值。目前恢复力理论已进入社会-生态系统(Social Ecological Systems)阶段[6-8],即从原来关注系统恢复力转向理解社会-生态系统的适应、转换和学习过程。从研究历史来看,恢复力一直与社会-生态系统的复杂性以及这个复杂系统所对应的复杂问题演变有关,这使得恢复力测量方法更加复杂多样。如前所述,在恢复力概念没有明确和一致且目前研究宽泛、概念滥用现象严重的情况下,各种文献的恢复力测量方法并没有明确的主线可循,综述起来非常不易,本文力图从恢复力的本质出发——起源于对系统的相对稳定状态以及相应边界的假设,依据恢复力概念的主要演变路径(工程恢复力→生态恢复力→社会-生态系统恢复力)介绍阈值和断裂点法、恢复力替代法、场景分析法,对应恢复力研究从关注时间向空间的转变介绍状态空间法、恢复力长度法,总结分析这五种方法并力图寻求它们之间的联系,探索恢复力测量方法的脉络和发展趋势。

1 阈值或断裂点法

工程恢复力(Engineering Resilience)是恢复力的最早解释或第一概念,假设和强调系统的某个稳定状态存在并以恢复到同样状态所需要的时间和速度[9]来衡量。生态恢复力(Ecological Resilience)是对工程恢复力的修订和补充,假设系统存在多个稳定状态,以系统在跨越这些状态时吸收的干扰量而非时间和速度来表达恢复力[9-10]。两者都属于传统恢复力,即立足于对系统相对稳定状态的假设并关注相应边界问题,认为多空间的复杂系统行为将围绕吸引场变化,如果系统进入一个新的稳定域,原系统的恢复力将丢失[11]。可见,无论是系统基于某个稳定状态或多种稳定状态,还是系统恢复到某个稳定状态的时间、速度或是吸收的干扰量,恢复力测量的基本还在于相对稳定的参照状态选取以及对应变量或指标的监测和测量。

阈值和断裂点方法即是以此为基础,其前提是假设社会-生态系统以某个或多种稳定状态存在,这种稳定是相对的、变化的,如果某个系统变化过多或达到一定的程度,它就会跨越某个边界或范围并开始呈现不同的行为方式,直到进入另一个稳定状态。阈值(Threshold)概念表达的即是系统的范围边界,是恢复力作用的范围。Folke等人将其定义为控制产生临界反馈的、经常缓慢改变的变量达到的某一水平或数量,使得系统自组织地朝着不同轨迹、或不同的吸引子运行[12],断裂点(Tipping Point)则是稳定系统被破坏将进入不稳定的临界点,是与阈值对应的、相关的存在,在扰沌模型(Panarchy)[13]中得到充分体现,是不同尺度或状态的系统之间连接点,在很大程度上可以认为阈值和断裂点所表达的系统边界或临界的实质是一样的。

Carpenter认为直接测量恢复力非常困难,唯一的方法就是通过复杂系统的临界或边界识别[14],表明恢复力测量中阈值或断裂点方法有基础性的地位,在相关文献中该方法应用也最为广泛[15]。阈值测量一般分为时间阈值和生态阈值[5],也有根据关键变量在时间和空间上的周转速率而分为快变量和慢变量[16]。无论何种分类,阈值的方法基本都是根据关键变量和时间阈值或生态阈值之间的关系估算系统某些关键指标从胁迫状态恢复到稳定状态的时间。例如,在生态系统中对生态阈值和时间阈值转换最明显的例证就是氮和磷在湖泊中的富积和变化,如果氮和磷沉积速率下降并逐步减少,湖泊会恢复原来的状态,湖泊系统的恢复力可以通过氮和磷的变化两个关键指标来确定[17]。可以说阈值提供了一种很好的思路,即系统由一种状态转变为另一种状态的时候所应具备的条件和恢复时间,或是系统能够承受的最大胁迫或系统从一种状态到另一状态的临界值和断裂点。由于思路相同,断裂点和阈值两者经常联系在一起,目前在阈值系统模型中测量恢复力的方法均与断裂点有关系,例如系统到断裂点的位置、系统朝着断裂点移动的敏感性、系统朝着断裂点移动的速度[5]等等。在生态系统实践中的运用也较常见,例如严重干旱环境下北美黄松向矮松的种群转换是因为土壤侵蚀和严重破碎化[17],土壤侵蚀程度和相应生态系统的阈值和断裂点就是地表松树群落系统转换的临界。除了时间阈值和生态阈值,空间阈值的研究也开始出现,例如Liu[18]在梳理阈值的非线性时以武隆地区大熊猫的栖息点、居民点以及燃料采集点三者的空间距离变化及关系展示了空间阈值问题,是一个较好的探索。

由于运用阈值和断裂点方法的时候生态系统都被假设有一个稳定状态,并且在通过某一或某系列压力源产生的临界值到达另一个稳定状态[19],或通过分析少数关键变量来理解生态系统动态,承认系统的系列变量和关系在从控制性的状态转变到另一个稳定范围时所吸收的扰动数量[8],因此阈值和断裂点方法的焦点不是在稳定性,而是在变化性,是对不断变化的社会-生态系统恢复力有用的测量方法[8],例如Brand 总结的3种可能的量化恢复力方法均是基于阈值和断裂点[20]。

但是,阈值和断裂点关注的临界通过并不经常发生,且确认哪里是临界和系统边界存在也是非常难[14]。自然科学中对临界值的理解来自于大的扰动发生前后生态系统的响应过程,但在交叉学科中这也许不可能[14];并且,在历史的长河中,社会崩溃是不多见的[21],而社会研究总是滞后于社会现象,社会现象的复杂性远远超过经验的认识,导致社会系统的临界和边界状态确定更是困难。因此阈值和断裂点的方法是有限的,基本上仅适用于被不利环境控制的生态系统,以及不考虑系统内部或外部的竞争导致的生态系统变化,对长期的社会-生态系统研究则很难运用到。目前社会-生态系统中使用该方法也仍然处于概念和模型阶段,这与生态学家本身的专业局限有关,虽然Rapport等人认为阈值或断裂点方法可以求助于计算机模型的帮助,如Century模型和Gap 模型[15],实际上这些模型并不适用。

不过,阈值和断裂点的方法至少为了解社会发展提供了一个思路,Adger认为灾难过后前社会系统的残留变成新社会系统的生长点,依据假设的方法可以推导恢复力[3]。目前许多相关研究也逐渐集中到如何理解社会体制转换的临界状态,用恢复力管理的方式阻止社会转变或灾难被触发[22],形成转化型变革或转换型景观的研究。例如在Walker等人的研究中,转换型变革包括景观稳定性的本质改变、新的决定性状态变量的介入以及其他变量的丢失[23],具体来说包括对社会的看法和意义的改变、社会网络配置、领导层与政治和权力的关系结构、组织结构的关联和制度安排[12]。

2 恢复力替代法

图1 社会-生态系统中恢复力和替代的机制[14] Fig.1 Relationship between the surrogates to resilience of social-ecological systems

在更加复杂的社会-生态系统中,学者们普遍认为测量每个稳定状态的阈值非常困难[15],因而发展了一种间接的方法[24],即恢复力替代法。替代(Surrogate)这个概念并非新名词,在1973年Holling对恢复力的经典开创性论文中已假设生态系统存在自组织的替代物或稳定状态[25]。恢复力的替代物并非一般生态学意义上的指示因子(Indicator),而是在对社会-生态系统的评估过程中提取的阈值或断裂点及相关变量,Peterson认为寻找替代是系统各独立部分相互加强的过程[26]。关于替代物和恢复力的关系以及在社会-生态系统中的机制,Carpenter等[14]以图1表示:

如何识别和选取替代物?简单来说就是在评价社会生态恢复力的时候直接从中推导出代理的特征[24]。由于恢复力管理的目的是使系统面对干扰时保持持续和稳定,替代物的选取要求具有前瞻性[27],并且在选取替代物之前要界定好问题,对社会-生态系统和恢复力机理进行甄别和研究。事实上替代物识别和界定依旧是一个难题,因为恢复力至今都没有统一的概念,进入社会-生态系统阶段的恢复力研究更加复杂,恢复力更多作为一个属性来被研究。

如果说工程恢复力和生态恢复力概念相对生态系统研究来说较为清晰,那社会-生态系统的恢复力含义则至今仍不够能明确。自从社会生-生态系统研究聚焦系统的复杂演变过程[12]开始,恢复力的概念与适应和进化越来越近[28]。例如Walker等人提出恢复力不应该仅仅被视为系统对初始状态的一种恢复,而且也是复杂的社会-生态系统为响应扰动和压力、限制条件而产生的一系列变化(Change)、适应(Adapt)和改变(Transform)的能力[23];Folke等人也认为现阶段恢复力的思想主要着眼于社会-生态系统的3个不同方面,即持续性角度的韧性(Resilience as Persistence)、适应性(Adaptability)和转变性(Transformability)[12];Cumming等认为系统的本质就是忍耐和不忍耐,恢复力等同于系统保持其特性的能力[27]。这些都表明了目前的社会-生态系统研究已经进入复杂系统阶段[29],因此恢复力被更多视为这个复杂系统的属性[30],或是与条件(Potential)、连通性(Connectedness)成为系统的3个维度[13]。这些转变体现了研究的关注角度从过去生态系统的相对稳定状态对应的边界或临界问题转向关注社会生态复合系统持续和稳定对应的适应和进化、学习等问题,这使得社会-生态系统研究的复杂性增强,更多社会-生态属性问题被纳入,从而导致恢复力的地位降低,恢复力本质更加被模糊甚至忽视。

鉴于恢复力替代法在选取替代物的时候非常依赖研究者的能力,本文介绍Bennett 等总结的利用简单系统模型在具体案例研究中逐步识别恢复力替代物的过程,即通过发展系统模型建立识别恢复力替代物的4 个步骤:问题界定、反馈过程辨识、系统模型设计和恢复力替代物识别[5,31]。

第一步 问题界定

定义分析系统的原因或问题。例如系统应该被恢复的是什么方面?系统恢复的哪些变化是研究希望的?问题界定有助于对系统的边界和范围有一个清晰的认识,并对外部干扰和系统未来发展状态有初步预期,在预期的基础上设定恢复力管理的目标。

第二步 反馈过程辨识

反馈过程是系统恢复力的重要构成,决定了变量间的相互作用。如果要试图完整描述系统,反馈过程非常重要。系统只有在对反馈的不断识别和适应中才能实现下一次的转变和适应,在这个不断反馈和适应、转变中,反馈回路形成并成为系统循环的重要特征,从而影响对恢复力的判断和测量。这一过程相对来说较为复杂,在实际的社会-生态系统问题中更不容易识别。例如当输出过程发生时,输入过程同样出现反馈回路,反馈加强的是正反馈,阻碍系统过程并促进平衡的是负反馈,正反馈减稳,负反馈倾向稳定,恢复力的判断需要理解正负两种反馈形成的回路以及之间相互矛盾,清楚能使系统各部分相互限制并导致替代状态如何发生以及相应的系统过程。具体来说,需要甄别的问题诸如什么变量改变了?是什么样的进程和驱动力产生了这些改变?什么力量控制产生改变的过程?等等。

第三步 系统模型设计

好的系统模型包括所有关键要素和反馈进程,以及系统要素之间的链接。这一步需要注意几个问题:什么是系统关键要素,它们怎么连接的?哪种正反馈或负反馈存在且与什么变量有关?如果有的话,控制这些反馈回路的干预因素是哪些?将系统从可控的一个反馈回路移动到另一个会有什么样的区别?在关键要素提炼和系统过程联系机制理顺的基础上建立的系统原型和系统模型,为下一步的参数设定和系统模拟提供基础。

第四步 恢复力替代物识别

识别替代物的时候需注意几个问题:在反馈回路中状态变量的阈值如何?从状态变量到阈值有多远?从状态变量移动到阈值或远离阈值有多快?外部的干扰如何可能并如何影响和控制状态变量?变化缓慢的变量影响阈值位置的方式如何?什么因素控制这些缓慢的变量。这一步要通过对状态和阈值的了解来判断系统是否具备恢复力或者恢复力程度如何,并辨识系统在外部干扰或缓慢变化过程中的恢复力变化情况,以实现恢复力的控制。

上述方法相对被部分学者接受,其中系统模型的建立和设计是重要的一环[13],一旦定性的系统模型建立,关系量化和因果假设就相对容易[32]。然而定义系统模型非常困难,并不能忽视细节,这些细节有可能是非常重要的[5],但如果要全面考虑这些细节,又会影响模型本身的建立,因而这是一个艰难的过程。好的模型并没有那么容易,正如爱因斯坦所说“尽可能简单,但不是更简单”,恢复力测量方法的探索注定还将继续。

在使用恢复力替代方法的时候有几点还必须注意,第一也即是核心问题是哪一种恢复力替代是与社会-生态系统中的恢复力一致的?在这个问题上要弄清楚很不容易,因为恢复力不能直接观察,因而这个问题也不能直接回答,所以很多相关问题必须要了解。第二是环境,恢复力替代经常有赖于环境,系统恢复力的产生也有赖于环境,这种环境依赖应该可以讲清楚的。第三,替代必须是一致的和重复的,某种程度上能够给以观察者同样的信息[5,14]。

在近年关于恢复力替代方法的研究结果中,一些生态系统的替代可以作为参考,例如方差的增加(Rising Variance)可以作为生态系统跃迁的预警指标、干扰后的恢复速率(Slow Recovery)可作为恢复力和系统跃迁的指示因子、偏度(Skewness)可以用来预警系统的稳态转换[33]。但Carpenter指出各替代因子都有局限性,需要进一步的实证分析和完善[14]。并且,恢复力的测量不同于传统生态指数,使用替代意味着承认社会经济系统中的恢复力不能直接被观察[14],大大增加了恢复力测量的难度和不准确性。Holling也承认恢复力及其代替之间的关系经常改变,恢复力替代理论上也应该以相应的方式响应和符合这种变化[25,34]。尽管这些都表明恢复力替代的方法存在缺陷,但也为该方法的进一步发展指明了方向。另外,恢复力替代识别过程的复杂以及选取上的主观因素都使得恢复力替代法具有针对性,缺乏普适性,并且在实际使用过程中,很多简单的生搬硬套,甚至直接跳过系统模型的建立和分析,直接简单选取恢复力的影响因子,导致恢复力替代方法变成简单的恢复力影响因素的评价。

3 场景分析法

由于现阶段恢复力被假设为社会-生态的属性[12]或维度[13],难以观测更难以量化,加上前述阈值或断裂点和恢复力替代方法的缺陷,导致社会生态中的恢复力研究中定性方法比定量多,场景分析法(Scenario)是较多和较早使用的方法。最初由Walker等人提出[24],很快得到社会-生态系统研究领域内主流学者的认可和使用[31],成为预测系统可能的未来和道路选择[35]的主要方法之一。

场景分析在本质上就是对未来的故事性叙述[8],即展示未来是什么样的。和以定量方法为主的测量、预测方法相比,场景分析更加注重现阶段研究基础上的变化性和叙事的逻辑性[8]。一幕、帧或幅场景要包括可能的事件过程导致到来的结果状态或图像,这个图像更像是未来具有代表性的一幅画或一张快照。例如Gilberto[36]就提出了场景剖析的4个步骤:首先对系统现阶段状态特征分析以得到某一关键问题,再分析规模、驱动力、不变要素和不确定因素,然后分析系统的逻辑结构,最后得到描述将来景象的要素。他总结了世界常见的几个场景:参考场景、政变场景、崩溃场景、堡垒场景、生态社区场景、新可持续示范场景,如图2所示。

好或坏的场景为社会-生态恢复力管理提供相应的规划思路和提前应对方案,然而场景并不那么好构建,需要对社会-生态系统的现阶段状态、系统驱动因素、系统变量、可能面对的干扰、系统的恢复力和适应性等全方位评估,这些过程有可能只是经验之谈。为使场景分析法更有依据、结果令人信服,研究者们不断完善和规范相关步骤和程序,本文主要介绍Cumming等人的场景分析5阶段[27]。

(1)定义系统特性

在描述社会-生态系统的时候,系统的组成部分是首要考虑的问题,并要根据实际的社会-生态系统进行分析。包括对系统组成部分的清楚描述、部分之间的相互关系和反应、组成的连续性、以及可能存在的新事物和系统的创新性。其中要尽可能定义系统的边界,掌握阈值和临界情况,考虑系统尺度问题。

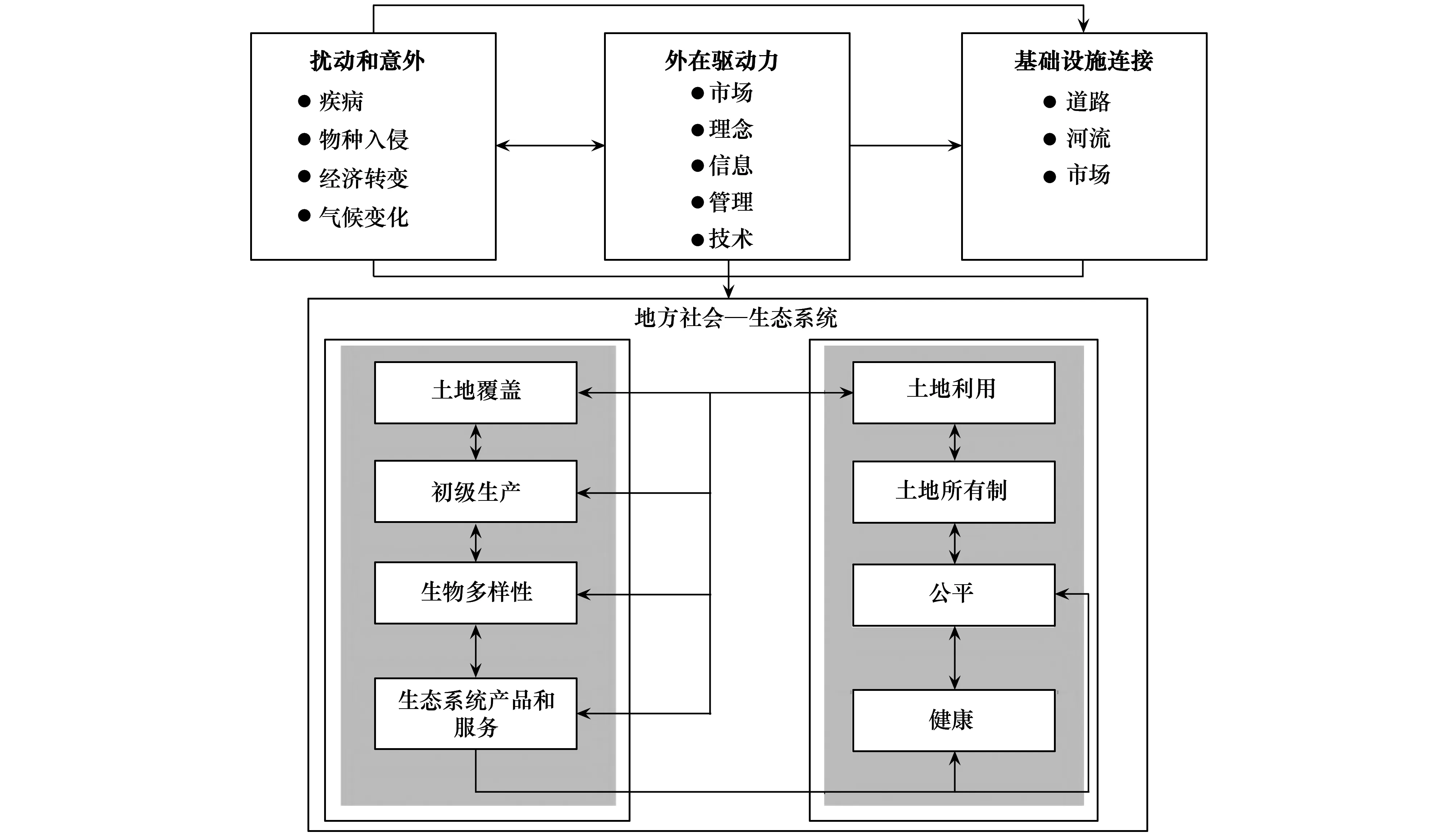

这一阶段主要分为两步,第一步将4个系统属性概念化(结构组成、功能关系、创新和连续性),第二步根据驱动力作用的范围和强度分别在4个属性中选取相应的变量。得出的结果是社会-生态系统各部分及其关系,Cumming等建议用可视化的系统结构关系图来表示,如图3所示。

将社会-生态系统简单可视化对于测量恢复力,定义系统的特性,监控相应的变量变化很重要,因此这一步有决定性作用。

(2)定义可能的新系统:与当前系统相同和不同的特性

图2 世界社会-生态系统常见的几种场景[36]Fig.2 Six scenarios of the world social-ecological systems

图3 地方社会-生态系统简单可视化及各部分关系[27]Fig.3 Simple visualization and relationships of key components within each local social-ecological system

根据上一阶段中旧系统的特性在选定的驱动因素作用假设下推导系统有可能产生的变化,包括有可能产生的新系统和系统经历发展和重组后有可能保留的特性。如果没有发现系统的特性被保持,显然这个系统缺乏恢复力。如有,则将这些被继承的系统特性提取出来,并监控和测量相关变量的变化数据。这一阶段的焦点是对变化的管理,包括评估、缓和负面结果和增强积极效果。

(3)阐述变化的轨迹

这一阶段与上一阶段相辅相成,循环进行。包括厘清系统变化的主要过程、对系统性能的影响,同时也注意与恢复力相关的扰动。关键目标是对连续的变化如何影响恢复力进行假设性的分析。

(4)评价将来的可能性

在对现状评价、可能未来的分析、不同驱动力作用以及对扰动的分析基础上推测未来可能发生什么。这一阶段并不摈弃系统特性,相反更要关注系统特性的变化,这是恢复力分析的关键。

(5)确定变化的因素和驱动力

这一步是前述基础下对系统的机制的更深层次理解,结合对系统变化的分析和驱动因素的确定,将恢复力以及系统特性变化的相关变量联系起来,最后得到社会-生态系统的变化机制、过程以及恢复力。

4 状态空间法

状态空间法是现代系统论和控制论的主要研究方法,动力学意义上的状态是一系列信息的集合:对于一个给定的动态系统,如果要完全描述其动态需要n个变量,则状态空间就是由状态向量X(t)构成的n维向量空间,如公式(1)所示。通过状态变量的空间变化建立系统内部变量与外部输入变量和输出变量之间的关系,不仅是信息的集合和空间上的动态连续,还对系统外部特征和内部性能状态都进行描述。生态学中的状态空间法较多用于生态承载力评价,通常由表示系统各要素状态向量的环境轴、资源轴和人类活动轴三维状态空间轴组成[37],用状态空间中的承载状态点定量地描述和测度区域承载力与承载状态[38]。

(1)

在此基础上恢复力联盟将状态直接定义为构成系统的变量[39],例如一个牧场系统由草、灌木和牲畜的数量决定,那它的状态空间就是所有可能3类变量在三维空间上的各种可能组合,三者在空间上的运动体现了动力系统的不断变化,即牧场的状态就是在特定时间下草、灌木和牲畜的数量。状态也被认为是一个阶段,在这个阶段上,物种与环境交互作用产生了功能与结构的一组属性,形成状态空间[39]。社会-生态系统中状态的广义定义则是指系统在某个阈值范围内的主要过程以及所引起的系统的特征变化[40],这种变化是可以被监测和测量的,因此状态空间可用于直观理解恢复力的内涵[41]。

用状态空间法测量社会-生态系统恢复力的前提是假设系统运行的状态处于“吸引盆地”中,“吸引盆地”是状态空间中一个特定的相对稳定区域,Walker的用稳定景观吸引盆(The Basins of Attraction in a Stability Landscape)[23]来描述,并增加了体制(Regime)的概念来表达一系列状态中有着同样本质的结构和功能的系统配置[23],以小球在稳定景观吸引盆内或吸引盆之间的变化来代表恢复力的运动轨迹。不过 Folke等认为景观吸引盆和体制的假设过于复杂,比较赞同May[42]和Holling[25]直接采用多稳态(Multiple Stable States)来表征生态动力系统在相同的参数条件下存在不同稳态解的现象,即直接关注稳定状态的多样性,省却了体制这一系统配置的环节。

然而,起源于自动化和控制理论的状态空间法并没有在恢复力的量化和测量方面得到很好的运用,原因和前述阈值和断裂点的方法较为类似,即使在运用该方法比较多的生态承载力评价方面也大部分是简单套用。很显然,对于社会-生态系统这样一个复杂系统,只基于变量的状态和状态空间概念反而使得恢复力研究更加复杂。因为系统的状态空间并非几个变量就可以明确的,空间是一个点、线、面组合和维度的问题,状态和状态空间应关注系统变量在空间上的可能组合以及相应的变化和驱动机制。但是,状态空间法不失是一个新的好思路,不仅关注恢复力的工程学和生态学含义,将两者思想融合起来,还注重社会-生态系统的整体状态和变化,有利于从整体到局部关注恢复力的动态变化。更重要的是恢复力传统研究一直关注的是与变量变化相关的时间和相应的速度问题,状态空间法则是向恢复力空间研究转变的一个的开始。

5 恢复力长度法

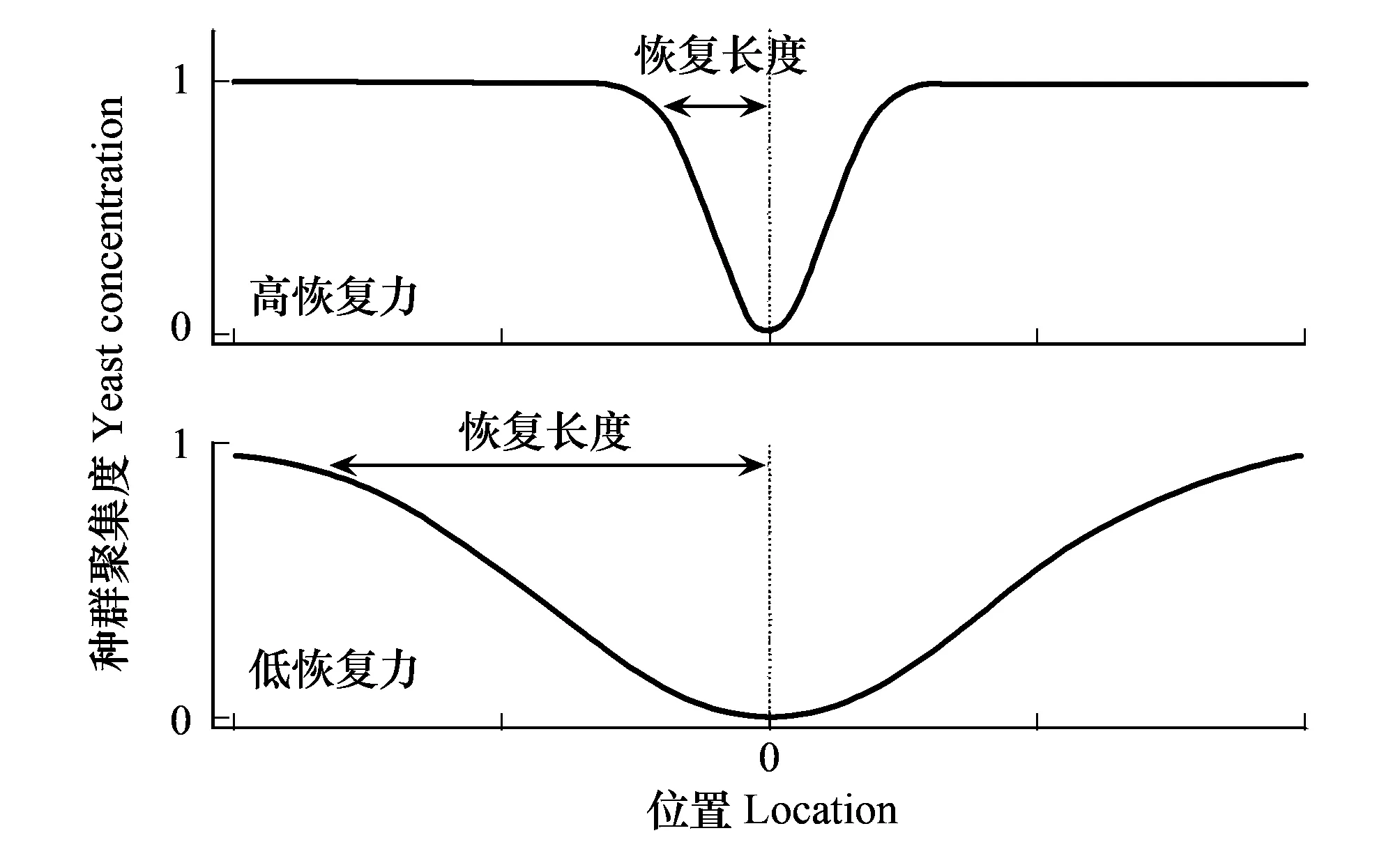

状态空间法是恢复力空间研究的转变,但所关注的状态空间还不是具体的空间问题,即不属于空间恢复力(Spatial Resilience)。恢复力长度法则在这方面有所开创,由Dai及其同事通过室内培养酵母群落的试验提出,是比较新颖的一个定量研究的方法,被Carpenter高度赞赏并以其发表在《Nature》上的“Spatial Signatures of Resilience”一文力推[43]。这种方法与传统的只关注时间序列的恢复力指数完全不同,主要以空间信息为研究对象,其理念是建立在生物体空间分布和变化过程基础上。受景观生态学的影响沿用了斑块(Patch)的概念,并将斑块分为两类:条件较好的栖息地通常是良性斑块(Good Patch)或者系列人口稠密的斑块群或斑块光晕(Patch Halo),反之不良斑块(Bad Patch)上人口较为稀疏;随着距离不良斑块越来越远,种群密度将逐渐达到某个景观整体范围的平均水平。

图4 恢复力长度[43]Fig.4 Length of resilience

图4是对恢复力长度的一个说明,不良斑块是测量恢复力的参照,位置为0,如果种群最高密度时期良好斑块位置为1,恢复力长度就是0到1的距离,即种群从衰败时期恢复到高密度时期90%的距离。如果这一距离近,则恢复力长度较短(接近阈值),此时社会-生态系统恢复力高(底部较尖)远则恢复力长度长(远离阈值),此时社会-生态系统恢复力低(底部较平)。

大量研究显示面对突如其来的灾难,恢复力下降使得人口变化急剧,恢复力长度的方法突破了以前以时间或速率变化来表达的恢复力,不仅证明人口在景观斑块之间的移动影响恢复力变化,更表明随着恢复力的下降,不良斑块对人口的影响空间范围将越来越大,这一现象在人口空间分布方面有很多例证,例如收割季节的人口模式。另外增加恢复力长度会减少良性斑块面积或数量,例如过渡放牧和气候变化使得草原演化成沙漠的过程体现出良性斑块数量减少[43]。

目前的恢复力研究经常强调空间的重要性[18,43],恢复力长度的方法是空间恢复力在运用上迈进的一大步。相对大多数只有时间尺度而缺乏空间信息的恢复力测量来说,这一方法有很大的优势,如结合景观生态学以及地理信息系统GIS技术,恢复力的大尺度空间研究将更加有可能。

6 其他方法

由前述所总结的几种方法可看出,对生态系统恢复力量化的方法和模型多样,但是社会系统和社会-生态系统中则倾向于定性[14]。这些定性方法一般分为为4种:利益评价、模型解释、历史剖面、案例研究[14],系统模型方面也以软模型为主,包括艺术、故事或场景、技术图表、地图、启发式数学模型、快速理解简单模型以及复杂复合系统模型等[14],通常都有缺陷且存在时空尺度上的替代困难[14]。

从模型的观点来看,社会-生态系统是可以被概念化和定量化的[44],然而从生活在其中的人的角度,社会-生态系统更是一个物质、社会和象征性景观的复杂交织和人们的生活经验构建[44],使得量化研究的困难更大。不过学者们仍然停止不了这样的探索,Adger认为生态系统的某些方面可以类推到更宽泛环境下社会制度中,也即是社会系统和社会-生态系统可以参考生态系统的一些恢复力测量方法[1]。这方面案例有不少,如Bennett等人检验场景和仿真两种模型在社会-生态系统中的运用[5];Alleby等人从恢复力替代角度出发聚焦复杂系统的不连续数据集寻找[45];Berkes和Seixas调查了社会-生态系统中的记忆和适应性知识的角色,其研究揭示恢复力替代存在于社会的环境监控能力特征中,社会系统能察觉并能适当地显现出生态系统变化的信号[46];Cumming等运用经验方法对美国不同地区进行恢复力比较评价[27];Frey 使用神经网络方法分析社会-生态系统恢复力[47]等等。然而这些方法在还没有得到广泛验证,依然有待深入探讨[20]。

7 结论和展望

恢复力概念从工程恢复力、生态恢复力到社会-生态恢复力的演变反映恢复力理论进入新的阶段,这个阶段是社会-生态系统复杂性的表现,复杂现象容易造成对本质的逐渐模糊,对恢复力测量方法的梳理在于体现这一过程并还原恢复力的本质。5种方法中,阈值和断裂点的方法是基础,该方法关注传统工程恢复力的时间和对应的速度以及生态恢复力的干扰量,其前提和假设是恢复力理论的根基,即基于系统相对稳定状态的假设来探讨系统的边界或临界问题,测量恢复力的作用范围。虽然目前阈值和断裂点的方法主要应用在生态系统,但对社会系统研究提供了转化型变革或转换型景观的思路[23],并且对空间阈值[18]和恢复力长度[43]的探索也表明从时间恢复力转向空间恢复力的过程中量化恢复力还主要基于这个方法。由于阈值和断裂点方法的假设在社会-生态系统和社会系统中难以被直接观测,进而产生了恢复力替代的方法。但是通过替代物的选取并构建系统模型来测量恢复力的方法实际上是承认恢复力不能被直接测量,因而存在不准确性,且这种不准确性与测量者的主观和能力有很大关系。既然替代不能使得恢复力量化更具说服力,社会系统研究干脆更多选择定性的场景分析法,使得这5种方法在复杂的社会-生态系统研究中并存并相辅相成。

针对恢复力概念、理论及相应的恢复力测量方法发展和演变,本文图5作为总结。

图5 恢复力理论及测量方法演变Fig.5 Five resilience measuring methods in the research process

综上,本研究得到以下结论:

结论一 迄今为止,恢复力理论始终是一个假设,或社会-生态系统的一个属性或维度,是否存在至今仍然不清楚,这是恢复力概念长期得不到统一的困境来源,也是恢复力难以测量的关键性因素。

结论二 尽管没有统一的概念和测量方法,恢复力还是提供了研究类似社会-生态系统等复杂系统的具体方法思路,即基于系统相对稳定状态的假设,关注系统边界或临界问题,监测相关变量变化,测量恢复力的作用范围。

结论三 阈值和断裂点是基本方法,恢复力的测量方法正从时间转向空间,从生态转向社会和社会-生态、社会。

在恢复力研究已经进入社会-生态系统复杂系统阶段的今天,与恢复力相似的诸如脆弱性、稳定性、适应性、转换性、多样性等等系统属性不仅使恢复力概念更加混淆难辨,且某些属性只有在较高尺度或分析水平才能显现,测量他们非常困难[27],很多学者对恢复力开始持怀疑甚至反对态度,认为恢复力在理论和实证两个阶段之间是独立发展的,且这种分离源于缺乏理论框架、翻译模式以及公认的概括和定义,使得无论是研究方法还是研究设计都缺乏一致的标准,甚至认为恢复力理论是简单欺骗[48]。但无论如何,恢复力是需求——控制机制下的一种预见性的管理决策方法,为如何使得社会、生态和社会-生态系统及类似的复杂系统更好发展提供了一个提前了解的途径[27]。而对恢复力的测量是方法促进理论发展、提高恢复力可信度和实践转换程度、解决恢复力研究困境的重要途径,加上量化不确定性是社会-生态系统的研究趋势[1],因此,寻找、总结和发展恢复力测量方法非常重要。

恢复力理论的研究对象从生态系统向社会-生态系统和社会系统的转变表明了目前科学研究的一种趋势,即将自然科学的智慧运用到社会科学中[49]。社会-生态系统研究就是在搭建自然和社会之间的桥梁,因而对于社会-生态系统这类复杂系统来说,恢复力的研究方法也要相对复杂得多。Farrell 等认为,复杂系统的恢复力需要用非线性方法,引用新的思考方式,将恢复力、适应性管理、系统模型、情景规划、社会科学和生态学整合[50]。并且,对于复杂的、多尺度和多格局环境现象,在研究的时候应注意尺度上的转变,将这些转变作为复杂的行为和知识进行理解,用跨学科交叉方法进行研究[51]。相应的系统分析需要新的、定量的评价方案和合适的调研工具,能够整合生态、社会、经济等全方位因素,并将土地利用作为景观变化的驱动力,使得复杂社会-生态系统下的景观动力机制能够得到充分理解[52]。

[1] Adger W N. Social and ecological resilience: are they related. Progress in Human Geography, 2000, 24(3): 347- 364.

[2] 葛怡, 史培军, 徐伟, 刘婧, 钱瑜, 陈磊. 恢复力研究的新进展与评述. 灾害学, 2010, 25(3): 119- 124, 129- 129.

[3] Adger W N, Hughes T P, Folke C, Carpenter S R, Rockström J. Social-ecological resilience to coastal disasters. Science, 2005, 309(5737): 1036- 1039.

[4] Rose A. Economic resilience to natural and man-made disasters: multidisciplinary origins and contextual dimensions. Environmental Hazards, 2007, 7(4): 383- 398.

[5] Bennett E M, Cumming G S, Peterson G D. A Systems model approach to determining resilience surrogates for case studies. Ecosystems, 2005, 8(8): 945- 957.

[6] Holling C S, Gunderson L H. Resilience and adaptive cycles // Gunderson L H, Holling C S, eds. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington, DC: Island Press, 2002: 25- 62.

[7] Folke C, Carpenter S, Elmqvist T, Gunderson L, Holling C S, Walker B. Resilience and sustainable development: building adaptive capacity in a world of transformations. AMBIO, 2002, 31(5): 437- 440.

[8] Folke C. Resilience: the emergence of a perspective for social-ecological systems analyses. Global Environmental Change, 2006, 16(3): 253- 267.

[9] Holling C S. Engineering resilience versus ecological resilience // Gunderson L H, Allen C R, Holling C S, eds. Foundations of Ecological Resilience. Washington, DC: Island Press, 2006: 51- 66.

[10] Holling C S, Meffe G K. Command and control and the pathology of natural resource management. Conservation Biology, 1996, 10(2): 328- 337.

[11] Holling C S. The Resilience of terrestrial ecosystems: local surprise and global change // Clark W C, Munn R F, eds. Sustainable Development of the Biosphere. Cambridge: Cambridge University Press, 1986: 292- 317.

[12] Folke C, Carpenter S R, Walker B, Scheffer M, Chapin T, Rockström J. Resilience thinking: integrating resilience, adaptability and transformability. Ecology and Society, 2010, 15(4): 20- 20.

[13] Holling C S, Gunderson L H, Peterson G D. Sustainability and panarchies // Gunderson L H, Holling C S, eds. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington, DC: Island Press, 2002: 63- 102.

[14] Carpenter S R, Westley F, Turner M G. Surrogates for resilience of social-ecological systems. Ecosystems, 2005, 8(8): 941- 944.

[15] 闫海明, 战金艳, 张韬. 生态系统恢复力研究进展综述. 地理科学进展, 2012, 31(3): 303- 314.

[16] Walker B, Salt D, Reid W. Resilience Thinking: Sustaining Ecosystems and People in a Changing World. Washington, DC: Island Press, 2006.

[17] Lin B B, Petersen B. Resilience, regime shifts, and guided transition under climate change: examining the practical difficulties of managing continually changing systems. Ecology and Society, 2013, 18(1): 28.

[18] Liu J G, Dietz T, Carpenter S R, Alberti M, Folke C, Moran E, Pell A N, Deadman P, Kratz T, Lubchenco J, Ostrom E, Ouyang Z, Provencher W, Redman C L, Schneider S H, Taylor W W. Complexity of coupled human and natural systems. Science, 2007, 317(5844): 1513- 1516.

[19] Groffman P M, Baron J S, Blett T, Gold A J, Goodman I, Gunderson L H, Levinson B M, Palmer M A, Paerl H W, Peterson G D, Poff N L, Rejeski D W, Reynolds J F, Turner M G, Weathers K C, Wiens J. Ecological thresholds: the Key to successful environmental management or an important concept with no practical application? Ecosystems, 2006, 9(1): 1- 13.

[20] Brand F. Critical natural capital revisited: ecological resilience and sustainable development. Ecological Economics, 2009, 68(3): 605- 612.

[21] Endfield G H. The resilience and adaptive capacity of social-environmental systems in colonial Mexico. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(10): 3676- 3681.

[22] Harris J A, Hobbs R J, Higgs E, Aronson J. Ecological restoration and global climate change. Restoration Ecology, 2006, 14(2): 170- 176.

[23] Walker B, Holling C S, Carpenter S R, Kinzig A. Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems. Ecology and Society, 2004, 9(2): 5.

[24] Walker B, Carpenter S R, Anderies J, Abel N, Cumming G, Janssen M, Lebel L, Norberg J, Peterson G D, Pritchard R. Resilience management in social-ecological systems: a working hypothesis for a participatory approach. Ecology and Society, 2002, 6(1): 14.

[25] Holling C S. Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1- 23.

[26] Peterson G D. Estimating resilience across landscapes. Ecology and Society, 2002, 6(1): 17.

[27] Gumming G S, Barnes G, Perz S, Schmink M, Sieving K E, Southworth J, Binford M, Holt R D, Stickler C, Van Holt T. An exploratory framework for the empirical measurement of resilience. Ecosystems, 2005, 8(8): 975- 987.

[28] Simmie J, Martin R. The Economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010, 3(1): 27- 43.

[29] Walker B, Abel N. Resilient rangelands-adaptation in complex systems // Gunderson L H, Holling C S, eds. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington, DC: Island Press, 2002: 293- 313.

[30] The Resilience Alliance. Research on social-ecological systems: a basis for sustainability. [2015- 10]. http://www.resilience.org.

[31] Bennett E M, Carpenter S R, Peterson G D, Cumming G S, Zurek M, Pingali P. Why global scenarios need ecology. Frontiers in Ecology and the Environment, 2003, 1(6): 322- 329.

[32] Shipley B. Cause and Correlation in Biology: A User′s Guide to Path Analysis, Structural Equations and Causal Inference. Cambridge: Cambridge University Press, 2002: 317- 317.

[33] 冯剑丰, 王洪礼, 朱琳. 生态系统多稳态研究进展. 生态环境学报, 2009, 18(4): 1553- 1559.

[34] Holling C S. Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. Ecosystems, 2001, 4(5): 390- 405.

[35] Peterson G D, Cumming G S, Carpenter S R. Scenario planning: a tool for conservation in an uncertain world. Conservation Biology, 2003, 17(2): 358- 366.

[36] Gallopin G. Planning for resilience: scenarios, surprises, and branch points // Gunderson L H, Holling C S, eds. Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Washington, DC: Island Press, 2002: 361- 392.

[37] 余丹林, 毛汉英, 高群. 状态空间衡量区域承载状况初探——以环渤海地区为例. 地理研究, 2003, 22(2): 201- 210.

[38] 杨倩, 蒙吉军, 王晓东. 基于多维状态空间法的漓江上游生态旅游承载力空间评价及提升策略. 北京大学学报: 自然科学版, 2015, 51(1): 131- 140.

[39] The Resilience Alliance. Key concepts. [2015- 10]. http://www.resalliance.org.

[40] Stringham T K, Krueger W C, Shaver P L. State and transition modeling: an ecological process approach. Journal of Range Management, 2003, 56(2): 106- 113.

[41] 孙晶, 王俊, 杨新军. 社会-生态系统恢复力研究综述. 生态学报, 2007, 27(12): 5371- 5381.

[42] May R M. Thresholds and breakpoints in ecosystems with a multiplicity of stable states. Nature, 1977, 269(5628): 471- 477.

[43] Carpenter S R. Complex systems: spatial signatures of resilience. Nature, 2013, 496(7445): 308- 309.

[44] Crane T A. Of models and meanings: cultural resilience in Socio-ecological Systems. Ecology and Society, 2010, 15(4): 19.

[45] Allenby B, Fink J. Toward inherently secure and resilient societies. Science, 2005, 309(5737): 1034- 1036.

[46] Berkes F, Seixas C S. Building resilience in lagoon social-ecological systems: a local-level perspective. Ecosystems, 2005, 8(8): 967- 974.

[47] Frey U J, Rusch H. Using artificial neural networks for the analysis of Social-ecological systems. Ecology and Society, 2013, 18(2): 40.

[48] O′Neill R V. Recovery in complex ecosystems. Journal of Aquatic Ecosystem Stress and Recovery, 1998, 6(3): 181- 187.

[49] Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science, 2009, 325(5939): 419- 422.

[50] Farrell B, Twining-Ward L. Seven steps towards sustainability: tourism in the context of new knowledge. Journal of Sustainable Tourism, 2005, 13(2): 109- 122.

[51] Stokols D, Lejano R P, Hipp J. Enhancing the resilience of human-environment systems: a social ecological perspective. Ecology and Society, 2013, 18(1): 7.

[52] Lacitignola D, Petrosillo I, Cataldi M, Zurlini G. Modelling socio-ecological tourism-based systems for sustainability. Ecological Modelling, 2007, 206(1/2): 191- 204.

Measuring methods for the resilience of social ecological systems

ZHOU Xiaofang*

SchoolofTourismManagement,SouthChinaNormalUniversity,Guangzhou510631,China

Both theoretical and practical studies on resilience and social-ecological systems have become popular in the past several decades. However, to date, no consensus has been achieved on the concept and measurement of resilience. On the basis of the assumption of the resilience theory on relative stable states and boundaries of systems, three-phase development process of the resilience concept, and history of the resilience theory, 5 measurement methods for the resilience of social-ecological systems have been reviewed in this paper. Three directions or trends for methodology development to quantify the resilience of social-ecological systems have been discussed: (1) Threshold and tipping point measurements are still the fundamental measuring methods. (2) Concerns have changed from temporal to spatial dimensions and from ecology to social ecology systems. (3) Integration of complexity science and multidisciplinary methods is the main direction for methodology development.

resilience; social ecological systems; measuring; methods; summary

国家自然科学基金项目(41401189);教育部人文社会科学项目(12YJCZH316)

2016- 02- 04;

2016- 12- 02

10.5846/stxb201602040255

*通讯作者Corresponding author.E-mail: zhouxiaofang@m.scnu.edu.cn

周晓芳.社会-生态系统恢复力的测量方法综述.生态学报,2017,37(12):4278- 4288.

Zhou X F.Measuring methods for the resilience of social ecological systems.Acta Ecologica Sinica,2017,37(12):4278- 4288.