政治信任的城乡比较

——基于2015城乡社会治理调查数据的实证研究

□陈波,苏毓淞

政治信任的城乡比较

——基于2015城乡社会治理调查数据的实证研究

□陈波,苏毓淞

为克服中国现实状况和研究方法局限给政治信任的城乡比较造成的障碍,本文采用城镇化质量指数、地理空间信息建构了连续型的城乡自变量,将户籍制度的影响纳入研究设计当中,并从制度主义和文化主义两条路径对政治信任的影响机制进行深入分析。研究发现,城镇化质量和地理空间距离可以显著影响城乡居民的政治信任,但是其对中央和地方政治信任的作用相反;中央政治信任受到制度与文化变量的均衡影响,而地方政府信任受到制度变量的单一影响;户籍制度加剧了常住人口与非常住人口在政治信任方面的差距,对非常住人口的地方政治信任产生了较大的负向影响。

政治信任; 城镇化质量; 户籍制度; 制度主义; 文化主义

一、引言

政治信任是联系政府与公众的重要纽带,其重要性主要体现为三方面:首先,政治信任与政权合法性紧密相关,高度的政治信任有助于政权的持续与稳定;其次,政治信任是政府治理绩效的晴雨表,体现了政府政策的有效性;再次,政治信任构成了政府公信力的微观基础,高度的政治信任能够为政府提供广阔的操作空间[1]282-313[2]401-419。因此,无论是学术界还是政策领域,都极为关注政治信任问题。

近年来,大多数民主发达国家的政治信任水平持续下降,相对而言,中国始终保持着较高的政治信任水平[3]9。值得注意的是,这种整体高水平的政治信任极有可能掩盖了其内部的差异性,因为中国是一个典型的城乡二元结构社会,伴随着这种二元结构的是城乡居民在政治、经济、文化等诸方面的城乡分割和差异状况。因此,对政治信任进行城乡比较研究不仅可以验证政治信任理论在中国的适用性,也可以为推进城镇化进程做出理论上的贡献。

但是,目前中国的发展现状和研究方法上的局限对我们认知城乡居民的政治信任造成了障碍:一方面,中国各地发展水平差异巨大,北京远郊农村的发展水平甚至可能超过西部偏远地区的城镇,也就是说如果将比较范围扩展到全国,作为标签的“城”与“乡”很有可能背离了其实际发展状况,随着城镇化进程的推进,城乡差异与城乡边界就更难以把握,采用覆盖全国的大样本数据进行城乡比较研究面临着如何合理划分城乡边界的难题;另一方面,大多数城乡比较研究均采取直接比较的方法,即依据受访个体居住地或户籍类型构建二元的城乡自变量,或者以此为依据进行简单的数据切分,这样的处理将城乡比较问题简单化,实际上是将全国范围内的城乡特征的均值进行比较,很有可能掩盖纷繁复杂的个体特殊性,不能真实反映城乡发展差异对于政治信任的实际影响。

本文力图构建更加科学的城乡变量,力图用方法上的创新弥补中国现实状况给政治信任的城乡比较研究造成的认知障碍,从而呈现出更符合中国实际的政治信任的城乡差异,并从制度主义和文化主义路径进行尝试性的解读,以期能够为中国政治信任研究做出创新性努力,并为城镇化进程提供理论贡献。

二、文献回顾与研究假设

(一)政治信任的城乡差异

中国公众信任结构的构成有其本土和多元的特点[4]。在政治信任方面,中国公众的政治信任存在一个受“距离感”影响的从中央政府到一线政府的序列结构。李连江将这种序列结构称之为政治信任的“差序格局”,即中国公众对政府的信任随着层级降低而递减,对中央的信任度最高,基层政府的信任度越来越恶化,这成为此后中国政治信任研究的共识性观点[5]228-258。

在“差序格局”之外,中国公众的政治信任还存在城乡差异。政治信任并不是凭空产生的,城乡政治、经济环境的不同是政治信任差异化的根源。看似互斥的制度主义和文化主义路径在解释政治信任的产生时分享着一个共同的基本假设,即政治信任与经验有关,不同之处在于制度主义路径强调现时制度绩效对政治信任的重要影响,文化主义路径则强调早期教育与社会化经历对政治信任的影响[6]30-62。而中国城乡居民在与政治信任相关的经验方面存在着较为明显的分殊,在城乡二元结构下,与非农业人口相比,农业人口在社会地位、社会保障、经济收入等各个方面都处于相对弱势地位,有更强烈的“相对剥夺感”[7]12-20:首先,社会经济地位影响城乡居民的政治信任。一般来说处于优势地位的群体,其政治效能感更强,有更多的途径和机会了解政治信息,参与政治活动,从而产生更高水平的政治信任[8]63-72。在这方面城市居民比农村居民有着明显的优势,特别是20世纪80年代以来在“离土不离乡”的户籍政策约束下,非常住人口实际上无法参与本地的政治生活;其次,社会福利政策也影响着政治信任[9]。中国的社会保障体系是以城市居民为重心的,在2003年建立新型农村合作医疗制度以前,中国农村还没有严格意义上的社会保障制度[10]62,而这些与切身利益和日常生活密切相关的制度建设将会极大地影响个体对制度绩效的评估。根据李晓飞的研究,享受城市居民待遇的原市民与新市民在政治信任方面表现一致,与非市民之间存在明显差异[11]50-55。再次,诸多政治信任研究强调经济因素的重要地位[12]973-988[13]791-808,而经济上的差别也是城市地区区别于农村地区的首要因素。随着经济水平的进一步提高,有学者又从后物质主义的视角提出了“批判性公民”的理论,而这种批判性则是建基于一定的经济发展水平之上的[14]1-33。基于以上讨论,本文提出第一个研究假设:

H1中国公众的政治信任在“央强地弱”的层级差异之外还存在城乡差别,即城乡变量在影响中央与地方政治信任方面存在差异。

(二)城镇化进程中的政治信任

“城”与“乡”是一对相伴相生的概念,两者之所以能够进行比较,是因为中国城乡二元结构内容不仅仅局限于二元经济结构的层面,而是渗透政治、社会、文化等方面[15]67-76。目前学界有部分学者关注政治信任的城乡差异问题[16]1-27[17]22-36[7]12-20[18]41-44,这些研究对认知城乡政治信任具有一定的价值,但是共同的局限在于其直接比较的研究方法,并没有将政治信任的城乡差异放置在城镇化进程背景下进行考察,没有关注计划经济时代绝对的城乡区隔正在发生着位移,也没有注意中国地理空间的广阔性以及发展水平的差异性给认知城乡差异造成的障碍。诸如民主转型、内战等社会转型都会影响民众政治信任等观念的变化[19]279-309[20]210-250,而中国的社会转型来自于快速现代化, 即从传统的农业社会向现代社会、从计划经济体制向市场经济体制的转型,转型的性质和速度都会影响政治信任的水平和结构[21]72-86。这种快速的社会转型给我们认知城乡居民的政治信任至少提出了两个方面的要求。

首先,要注意城乡界限的模糊化。中国追求现代化的结果就是快速的城镇化,这是一个随着工业化发展,非农产业不断向城镇集聚、农村人口不断向非农产业和城镇转移、农村地域向城镇地域转化、城镇数量增加和规模不断扩大、城镇生产生活方式和城镇文明不断向农村传播扩散的历史过程[22]48-54。在计划经济时代,中国基本上是前现代经济,农业在国民经济中所占比重很高。直到改革开放之初,农业人口仍占总人口的80%左右[23]12,社会的同质性较高,城乡边界明晰。但截止2012年底,中国城镇人口达到7.12亿,人口城镇化率提高到52.57%,达到世界平均水平,加之市场经济的发展,生产要素的跨区域流动变得日益频繁,城乡边界已经产生了位移并逐渐模糊化。但是中国的高速城镇化并没有使中国步入城市型社会,城镇化质量与城镇化速度并不匹配[24]3-32。“城”与“乡”作为一种标签并不能如实反映城乡居民之间存在的由经济发展差异所导致的政治、经济和思想观念等方面的全方位差异。与城镇化速度相对应的是城镇化质量,它是城镇化各构成要素和所涉及领域质量的集合,是反映城镇化优劣程度的一个综合概念,包括在城镇化进程中各组成要素的发展质量、推进效率和协调程度[24]3-32。在城乡边界逐渐模糊的城镇化进程中,“城”与“乡”已经逐渐从“二分法”的结构差别走向了“连续谱”的城乡转化,显然,用连续型的城镇化质量来衡量地区的发展状况,其内涵显然要比单纯的城乡二元划分更加丰富。

其次,要注意政治信任起源的变化。城镇化进程并不是简单的土地性质和人口身份转换,罗西在《社会科学词典》中给城市化规定了四个方面的含义,其中包含全社会人口逐步接受城市文化的过程的内容[25]47。在城镇化进程中,与政治信任相关的社会结构以及个人经验都发生了变化。正如有学者对中国政治信任起源进行的探析,一方面,持有政治威权主义价值观的人群会随着现代化、民主化而逐渐减少,其对政治信任的正面影响也会减弱[21]72-86;另一方面,公众对于政府治理过程与治理绩效的感知与评判对其政治信任的影响力不断增强,并且随着经济的发展与社会转型进程的不断深入,公众对于国家保障自由、实现公正、促进民主的评判日益成为影响其政治信任的重要因素,当代中国公众的“批判性公民”特质逐渐显现[26]59-65。这种政治信任起源的变化增加了转型期中国政治信任的不确定性,有可能会对中国“央强地弱”的政治信任结构产生重要影响,有可能导致民众对于中央政府高度信任的状况有所松动,而地方政府稳定提升的治理绩效则有可能提升民众对地方政府的政治信任,基于此,本文提出第二个假设:

H2城镇化质量能够显著影响政治信任水平,城镇化质量对央地两个层级的政治信任存在相反的影响,即城镇化质量的提升会促进民众对地方政府的信任,同时会增强其对中央政府的批判性,从而降低中央信任。

经济的发展和城镇化进程的推进提升了城乡居民的生活水平,但是这种发展成果还并不能够平等地汇集到每一个居民个体,户籍制度承担了重要的利益分配职能。户籍制度自建立之初就是资源分配的重要依据,改革开放以来,其承担了越来越重要的政治、经济职能。通过户籍制度建构起的城乡二元结构也是中国城乡分割的重要基础。中国公众“用脚投票”的自由迁徙在新中国成立之后却一直被各种行政壁垒所限制,随之而来的是城乡居民之间政治、经济、文化等诸多面的城乡分割和差异状态。城乡差别不仅是地域区别,更是一种身份和权利的差异。通过行政手段将人口区分为“农业户口”与“非农业户口”,实则就是将社会人群分为两类群体,通过有差别的赋予各项权利与福利导致社会分层的出现[27]123-130。当人们感知自己和他人拥有相同的符号、文化和对世界的解释系统等信息时,更容易对双方的利益重合度做出乐观预期,更容易产生信任,城与乡两类群体的政治信任有可能产生群体内的自我强化,从而出现政治信任的城乡之别[28]。随着20世纪80年代之后不迁移户口的人口流动得到了官方认可,流动人口与非流动人口的差别也进一步凸显出来,不同类型的户籍人口在社会保障、公共服务和就业等方面存在权益上的等级差异。因此,在进行政治信任的城乡比较研究中必须要考虑户籍制度所造成的影响,基于此,本文提出第三个研究假设:

H3户籍制度能够显著影响政治信任水平,常住人口比非常住人口更有可能产生政治信任。

(三)政治信任的解释路径

相较于呈现城乡之间政治信任差异的状况,探求其背后的形成机制对于中国政府提升合法性具有更为重要的建设性作用。学术界关于政治信任的影响因素可以归纳为两条路径:一种是以理性选择理论为基础的制度主义路径,一种是以社会学和社会心理学为基础的文化主义路径[6]30-62。

从制度主义路径来解释,本文所采取的狭义的政治信任是一种具体的政治支持(specific support),它主要源于政治领域,是人们对政府绩效的一种理性评估,其在本质上是公众对政府的预期或期待而产生的[29][30]]201-214[31]951-972。这种解释路径主要是从政府表现的角度来寻找政治信任的原因,即确定政府是否值得信任,如果政府没有能力达到公众的预期则会破坏公众的政治信任程度,公众对政府制度或在任政治领导的不满都有可能导致公众政治信任的下降。大量国内外实证研究证明了制度主义对政治信任的解释,无论是转型期的中东欧国家还是英国抑或中国台湾地区,公众对国家经济状况和民生福利供应状况的评估对政治信任具有显著影响[32][9][2]401-419。吕书鹏从绩效、动机及腐败程度等具体因素出发解释政治信任差序格局[33]29-38。还有研究则从更为具体的视角探讨政府绩效对政治信任的影响,比如取消农业税政策对差序政治信任格局的再生产机制;孟天广和杨明的研究表明民生福利和纯公共产品正赶上并超越经济增长,成为公众提供政治信任的新源泉;也有研究发现农村居民对社区居住环境、社区基础设施与服务情况对政治信任的影响最为显著[34][35]122-135[18]41-42。

从文化主义路径出发,政治信任则更多是一种扩散的支持(diffuse support),学者们对于政治信任的阐释呈现多样化的特点。Mishler & Rose认为政治信任与人们早年生活及社会化教育中的因素有关;英格尔哈特则用后物质主义影响解释了发达国家政治信任水平下降的原因;此外还有社会信任产生政治信任说、独特民族文化说等理论[6]30-62[36]236[37]664-683。虽然从文化主义路径出发解释政治信任的学说不够系统,但也达成了基本的共识,即政治信任孕育于社会系统当中,受到社会中长期存在的价值体系和文化传统的影响。阿尔蒙德和维巴、英格尔哈特、普特南等学者通过比较研究验证了这一共识[38][36]236[37]664-683。具体到中国语境,史天健等人通过中国大陆与台湾地区的比较、香港地区与台湾地区的比较,证明了政治文化对塑造公众的政治信任具有重要影响[2]401-419[39]147-174。

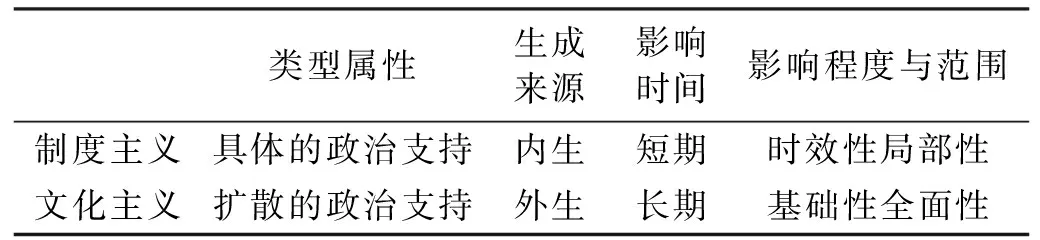

表1 政治信任的制度主义与文化主义比较

从制度主义和文化主义两条路径来解释政治信任,其在信任类型、生成来源、影响时间、影响程度与范围等方面存在不同(表1)。制度主义视角的政治信任主要是一种基于政府绩效评估的短期行为,而文化主义视角的政治信任则是一种基于长期文化熏陶的长期基础性影响。但是这两种途径产生的政治信任并不矛盾,只是因信任对象的不同,两种政治信任的相对影响力有所区别:通过学校教育和媒体宣传认知的中央政府是一种“想象的政府”(imagined state),它对于城乡居民来说是一种威严而遥远的政治象征,外生的文化变量持久而基础性的影响对中央政治信任的影响更大;通过日常接触从而给予评价的地方政府是一种“实际的政府”(real state),它是城乡居民能够近距离接触的政策执行主体。提升政治信任的首要任务则是提升政府治理绩效,只有当政府治理绩效的提升持续而稳定的时候,这种内生的短期行为才有可能转化成为外生的长期文化[40]1-33。根据上述分析,本文提出第四个假设:

H4政治信任“央强地弱”的层级差异源于制度变量和文化变量相对影响力的不同组合:对于中央政治信任,文化变量对政治信任的影响力相对较高;对于地方政治信任,制度变量对政治信任的影响力相对较高。

三、数据来源与变量处理

(一)数据来源

本文所采用的数据来源于2015年中国城乡治理调查数据(CSGS)。此次调查采用传统分层多阶段抽样与GIS/GPS辅助的区域抽样相结合的方法,按照分层、多阶段、概率与规模成比例(PPS,probabilities proportional to size)的方式抽取概率样本。该方法引入空间抽样中物种在空间内连续分布的概念,并将该概念与空间上的经纬度标识、人口资料、GPS定位系统以及区域抽样结合起来,降低大规模流动人口造成的覆盖偏误。首先根据地理区位和经济、社会发展水平等统计数据进行分层抽样,然后依次按照县级单位(PSU)—乡镇级单位(SSU)—半分格(TSU)—小格(QSU)—住址—采访人的顺序进行样本抽样。在全国抽取28省市区125个县级单位,发放问卷6000份,完成有效问卷4068份,应答率为67.8%,其中城市问卷1632份,农村问卷2657份。

(二)城乡变量

基于上述分析,本文主要采用城镇化质量指数与地理空间信息构建一个连续型的城乡自变量。2013年中国社科院《城镇化质量评估与提升路径研究》创新项目组发布了《中国城镇化质量综合评价报告》,其主要内容就是利用2010年各省区市统计年鉴、《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》、各城市统计公报、“十一五”规划和“十二五”规划等相关数据计算得出中国城镇化质量指数[24]3-32。

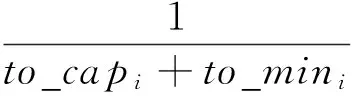

但是此次公布的城镇化质量指数是地级市层级的质量指数,并不能直接与本文使用的数据进行匹配,因此,我们需要给每个个体样本的城镇化指数寻找一个合理的权重。当今世界经济的一个突出特征是,经济在空间上的分布是不均匀的,全球生产主要集中在大城市、发达省份和富裕国家[23]13。基于此,我们的假设是距省会和最近直辖市的距离越远,城镇化质量会随之降低。因此我们根据受访人受访地址的经纬度信息计算得出其与本省省会的距离(to_capi)和到四大直辖市的最近距离(to_mini),以两个距离之和的倒数作为每个样本的城镇化质量的权重(Di)。为了检验我们这项城乡变量的稳健性,我们另外使用市辖区人口占比建构另一个城乡变量。这两个城乡变量建构的数学表达式如下:

Urban1i=城镇化质量指数i×Di

(三)政治信任

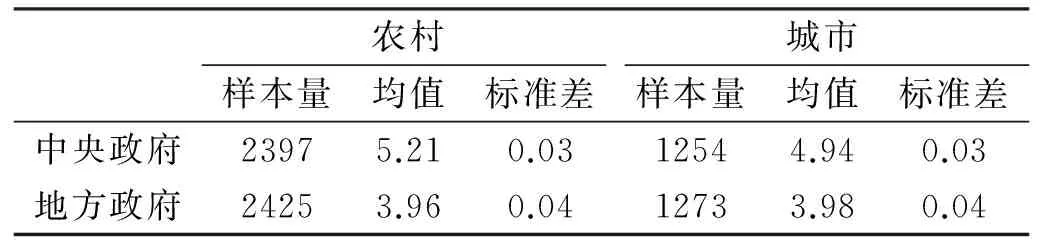

政治信任有广义和狭义之分,广义的政治信任对象包含政治体制、政府机构与政治社群,有学者据此将政治信任区分为三个层次,即对政治体制的信任、对政府机构的信任、对政府人员的信任[41]25-27。本文关注的核心因变量是狭义的政治信任,即公众对于政府机构的信任,认为政治信任涉及政治机构的绩效、胜任力与动机,它在本质上是公众对政府机构的态度评价以及可能带来积极结果的信心[42]298-322。本文主要从中央和地方两个层级进行测量,在问卷中设置了两道问题:请问您对于下面中央政府和地方政府的信任程度怎么样?答案依照李克特量表设置为“完全不可信”“相当不可信”“有点不可信”“有点可信”“相当可信”“完全可信”,由高到低分别赋分6-1分。如表2所示,整体上看城乡居民的政治信任存在明显的“央强地弱”的层级差异,农村居民对中央的信任度要高于城市居民,而城市居民对地方政府的信任度要略高于农村居民,农村居民中央信任与地方信任的差值为1.25,大于城市居民的0.96。

表2 政治信任描述性统计

注:表中数值为加权结果

(四)制度变量

根据上文分析,公众主要依据政府绩效产生对政府的信任。具体来说,政府绩效是指政府在社会经济管理活动中的结果、效益及其管理工作的效率、效能,是政府在行使其功能、实现其意志过程中体现出的管理能力[16]1-27。基于中国政府治理现状与已有研究,本文对政府绩效的测量主要以公众个体层面对政府治理的回顾性和前瞻性主观评价为主,将评价内容从经济增长扩展到公共产品供给与家庭经济状况。对相关变量进行因子分析提取三个主因子,分别概括为:“公共服务绩效评估”,包括国防与外交政策、环境保护、贫富差距状况、官员腐败状况、就业机会、食品安全、公共医疗与卫生服务、中小学教育;“经济发展绩效评估”,包括“您觉得我国经济增长状况如何?”“您觉得我国目前整体经济状况怎么样?”“您认为目前我国经济状况与五年前相比有什么变化?”“您认为五年后我国经济状况会有什么变化?”;“家庭收入绩效评估”,包括“您家目前经济情况怎么样?”“您家的经济情况与五年前相比有什么变化?”“您家的经济情况五年后会有什么变化?”*“公共服务绩效评估”所含项目分别按照评价高低从1到10打分;“经济发展绩效评估”和“家庭收入绩效评估”中所含的回顾性评估项目按照评价高低选择“非常不好”、“不太好”、“不好不坏”、“比较好”、“非常好”,前瞻性项目按照预期高低选择“差很多”、“差一些”、“一样”、“好一些”、“好很多”;制度变量的操作属于探索性因子分析(EFA),采用的15个量表式问题Cronbach's alpha值为0.83,具有非常好的信度,提取的三个因子累积解释变异量为53%,KMO值为0.87,说明具有非常好的效度。。

(五)文化变量

参考已有研究,从文化主义路径解释政治信任形成机制主要从三个方面展开:权威主义倾向、自我中心性格、人际信任与社会资本等三个方面[2]401-419[43]72-86[16]1-27[39]147-174。其中权威主义倾向和自我中心性格在中国情境下对政治信任具有显著的影响,而人际信任对政治信任的影响则一直存在争议。本文对文化价值的测量将三个方面全部囊括,对相关变量进行因子分析之后提取三个主因子,分别命名为:“人际信任与社会资本”,包括“您觉得大多数人都是可以相信的吗,还是与人交往要小心为妙?”“除了直系亲属,有多少人有麻烦时会找您帮忙?”“当您有麻烦时,能找到多少直系亲属以外的人来帮忙?”;“自我中心性格”,包括“为了家庭的利益,应该把个人的利益摆在其次”“和他人交往时,培养长期的交情,比确保自己的眼前利益更重要”“为了集体的和谐,我们应该避免和其他成员发生公开冲突”“即使和别人发生矛盾,也应该避免正面冲突”“与人交往时,不应该过分注重一时的利弊得失”“与人交往不能只顾眼前利益,要为长远打算”;“权威顺从性格”,包括“即使父母的要求不合理子女仍应该照着去做”“一个人富贵贫贱,成功失败都是命中注定的”“婆媳闹矛盾,即使婆婆不对,做丈夫的也应该劝妻子听婆婆的”“作为学生,不应该质疑老师的权威”*“除了直系亲属,有多少人有麻烦时会找您帮忙?当您有麻烦时,能找到多少直系亲属以外的人来帮忙?”两道题目按照人数都少选择“没有”“有,但很少”“有一些”“有很多”;“权威顺从性格”“自我中心性格”所含项目按照同意程度选择“不同意”“同意”“非常同意”;文化变量属于史天健等(2014)一书中所提出的概念分组,因此这部分的因子分析属于验证式因子分析(CFA),采用的6个量表式问题Cronbach's alpha值为0.61,具有较好的信度,提取的两个因子累积解释变异量为54%,KMO值为0.66,说明具有较好的效度。。

(六)控制变量

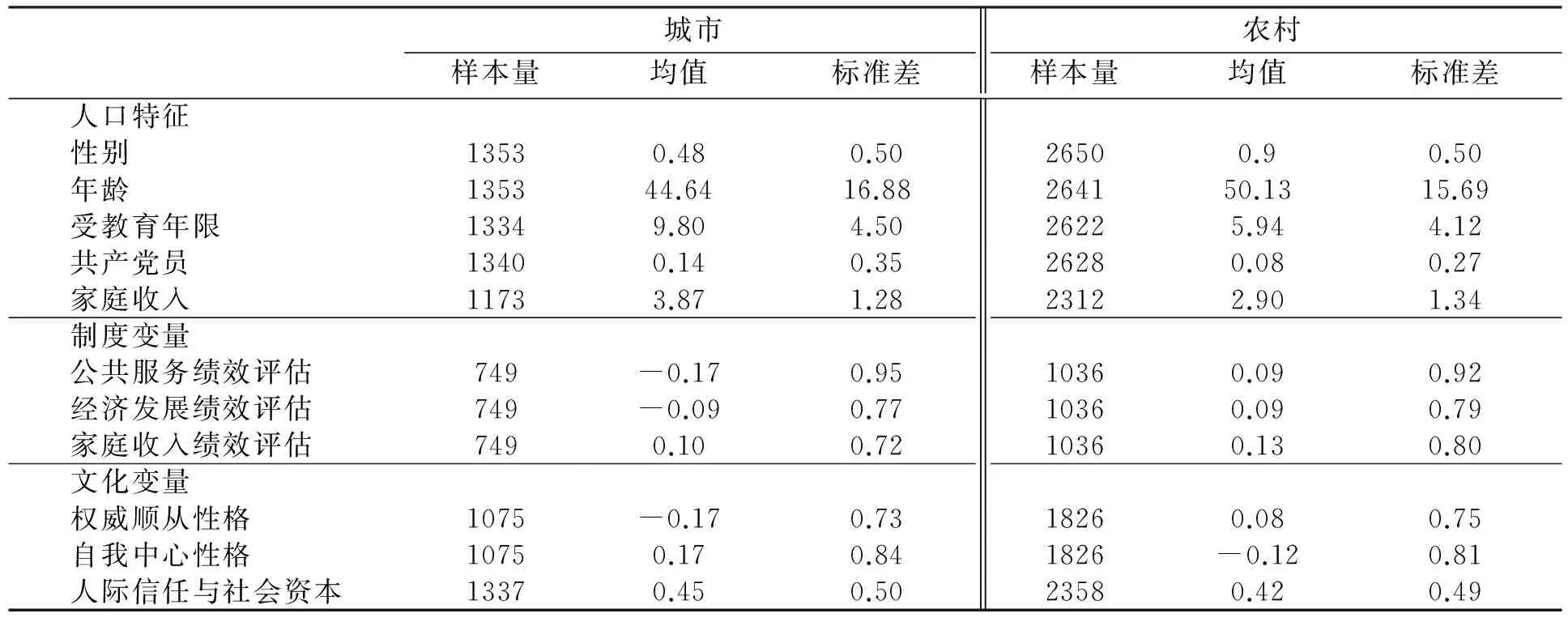

控制变量的选择参照以往政治信任研究,通常这些变量对政治信任会有显著影响,具体包括性别、年龄等人口学变量,教育年限、政治面貌、家庭收入等社会经济变量(表3)。

表3 预测变量描述性统计表

四、数据分析与发现

(一)模型选择与策略

本文拟用全国范围内大样本数据研究城乡之间的政治信任差别,并从制度主义和文化主义路径对这种差异的形成机制进行解释。为克服具有嵌套结构的多层数据可能给统计结果带来的偏差,本文选择了分层线性模型(Hierarchical Linear Model),不仅考察城乡居民个体层面对政治信任的影响,也考虑不同省份之间的差别给公众政治信任带来的系统性偏差。需要说明的是本文设计的所有模型的省层级标准误均小于0.005,即省之间的差异对变异量的解释力非常有限,可以忽略不计。HLM模型在个体层面的分析结果与OLS with survey design结果相一致,由于篇幅所限,文中只呈现HLM模型结果,基于模型的发现与讨论主要集中于公众个体层面。

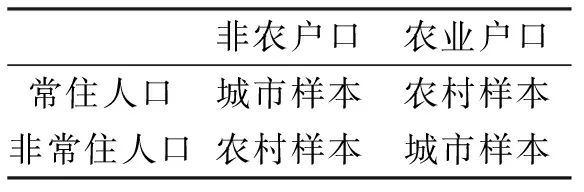

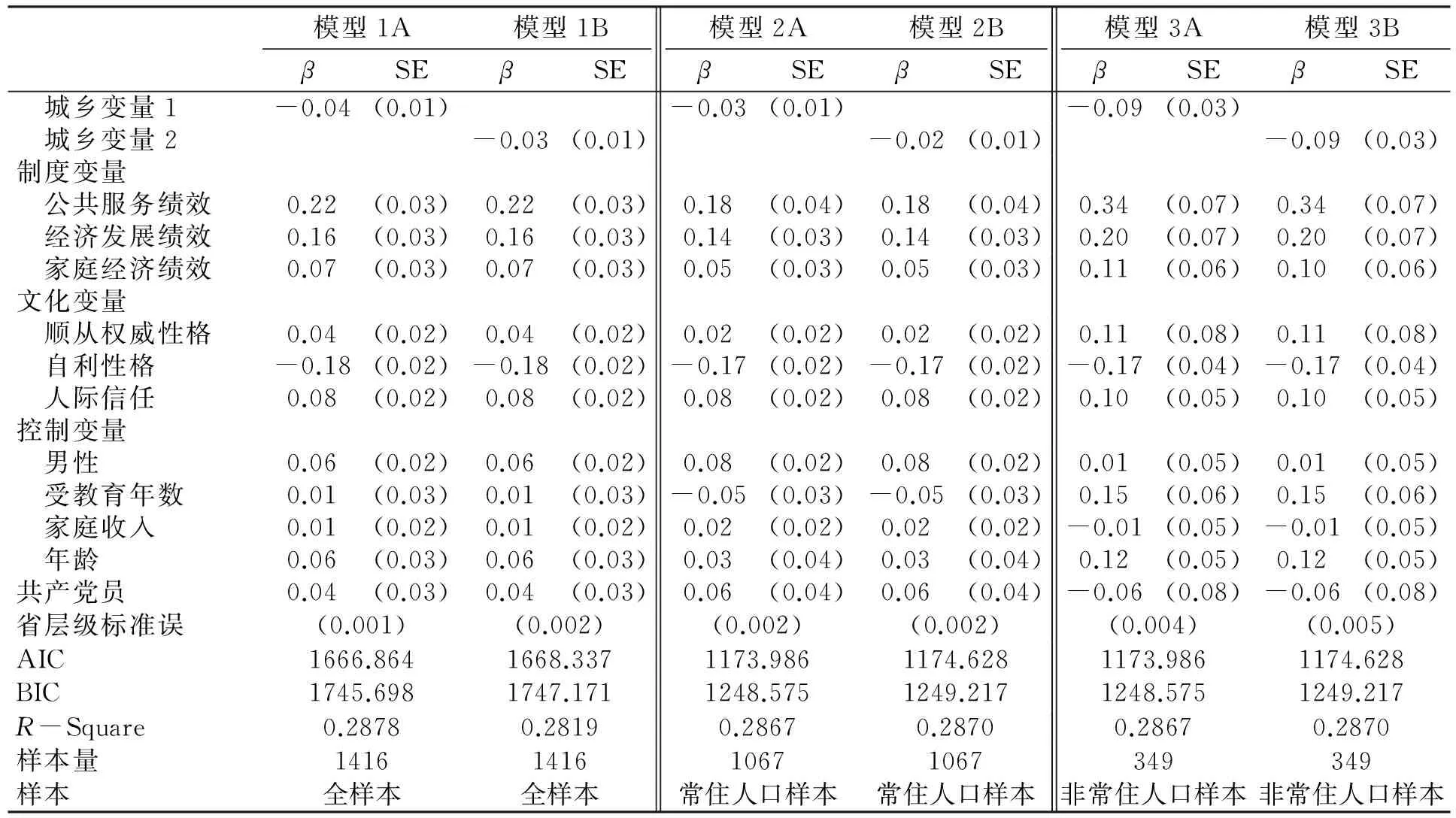

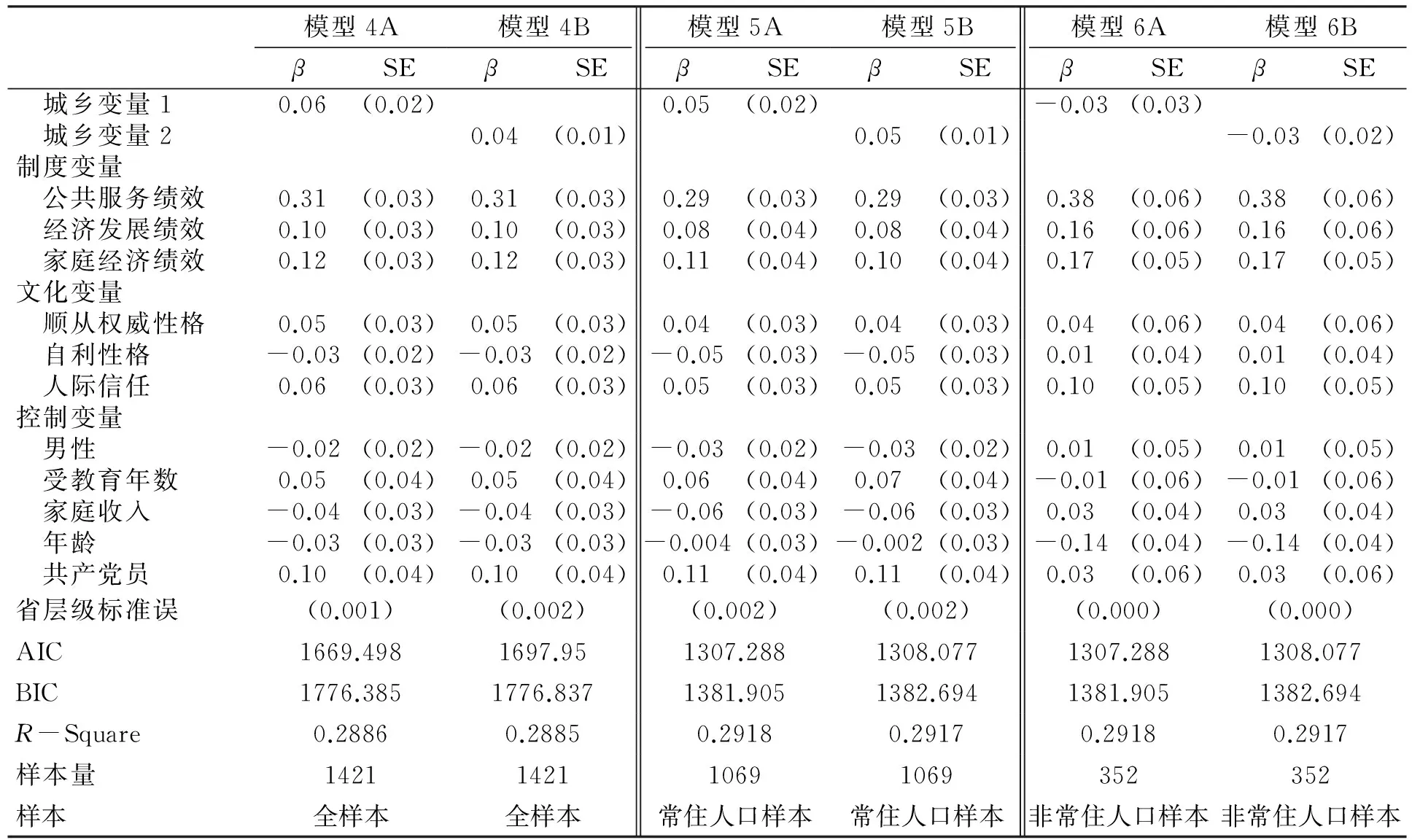

为了考察户籍制度对城乡居民的政治信任的影响,本文依据非农户口和农业户口、常住人口和非常住人口对样本进行切分,即常住人口中包含城市中的非农户口居民和农村中的农业户口居民,非常住人口中包含农村中的非农户口居民(此类样本数量极少,可以忽略不计)和城市中的农业户口居民(表4)。依据常住人口与非常住人口对样本进行切分,实际上起到了验证城乡变量与户籍制度的交叉效应是否显著的作用。本文共设计了6组共12个模型,每组包含A、B两类模型,A类为本文的主模型,B类为检验稳定性的模型。前三组模型以中央政治信任为因变量,后三组以地方政治信任为因变量,其中1A和4A采用全样本数据,2A和5A采用常住人口数据,3A和6A采用非常住人口数据。从AB两类模型的赤池系数(AIC)和贝叶斯系数(BIC)来看,A类模型的系数均小于B类模型,表明本文的主模型拟合程度更好(表5和表6)。

表4 样本切分依据

表5 中央政治信任回归模型

注:β为标准化系数;SE为稳健标准误;粗体表示系数显著水平至少在95%以上

表6 地方政治信任回归模型

注:β为标准化系数;SE为稳健标准误;粗体表示系数显著水平至少在95%以上

(二)政治信任的层级比较

首先,如模型1A与模型4A所示(表5和表6),城乡变量对中央政治信任与地方政治信任均影响显著,且系数正负相反,这说明城镇化质量对央地两类政治信任的影响作用相反。制度变量与文化变量的系数也显示央地政府的政治信任来源有所不同:中央政治信任受制度变量与文化变量的双重均衡影响,文化变量中只有权威顺从性格影响不显著;而地方政府则受制度变量的单一影响,文化变量中只有人际信任影响显著。上述分析为我们从现实中寻找“央强地弱”的成因提供了方向:一方面中央政府拥有毋庸置疑的政治权威,其政治合法性不仅来自革命年代,也来源于改革开放之后优异的治理绩效,并且中国传统的威权主义价值观也增强了其可信赖性;另一方面,地方政府直接回应的是上级政府的政策指示,在官员的理性决策中还要考虑政治升迁和特殊利益,其政治权威自然不可与中央政府相比,民众更倾向于将其当做执行性机构,中国现实的央地关系也决定了地方政府在很长一段时期内面临着财权与事权不对称的窘境,变通性执行造成政策公共性的流失,降低了公众对地方政府的评价。

之所以出现城镇化质量与中央政治信任负相关的结果,可能有两方面的原因。第一,文化变量是信任降低主因。正如李连江所言,民众政治信任其实都是综合中央和地方治理满意度评价的[5]228-258,也就是说当问到中央信任时,受访人所参考的治理满意度可能掺有地方政府的治理绩效,当被问到地方信任时也有可能掺有中央政府的治理绩效。所以在我们的模型中,制度变量在中央与地方信任中都是满意度越高信任越高。而根据模型结果,地方政府受到制度变量的单一影响,中央政府受到制度与文化的双重影响,因此中央政治信任降低的主要原因在于文化变量(表5)。第二,城镇化质量会降低公众的权威顺从性格。随着城镇化进程的推进,中国民众受教育水平和知识视野得到进一步提升和拓宽,同时,互联网及新媒体的普及增加了民众接收信息的途径,非官方信息的涌现也给民众带来了更多多元化的声音,这些都会潜移默化地降低传统权威顺从性格对政治信任的影响,甚至使得民众开始表现出一些“批判性”,即对于政府运行现状的不信任。第三,角色定位与心理期待。城乡居民对于不同角色定位的政府有着不同的期待,随着城镇化进程的推进,人们对中央政府的要求不再局限于经济增长,对于中央政府在促进社会公平、改革政治体制等方面提出了更高的要求,这在信任度上则表现为对中央政治信任随着城镇化质量的上升而下降。当然,这些只是可能的解释,具体的影响因素、是否存在阀值效应等更为细致的原因探析需要在进一步的研究中考察。

其次,从模型1A和4A来看(表5和表6),治理绩效是现阶段中国政治信任的重要来源。这种偏向理性决策的模式可以从社会交换理论进行解读,政治信任是城乡民众与地方政府进行交换的主要社会资本,随着市场经济的发展和政治制度的完善,中国社会逐渐由人情社会向契约社会过渡,社会交换的性质也在发生变化,即由基于情感和道德约束的社会交换转向基于契约精神和法律规章的社会交换,随着这种交换的理性化程度越来越高,民众的心理期待也越来越体现理性人决策的色彩,主要依靠政府的治理绩效来做出选择[44]67-75。中国长期以来的高水平政治信任是基于高水平的治理绩效:一方面,改革开放后中国政府始终保持着较高水平的治理绩效;另一方面,中国政府有着较高水平的回应性和适应性,能够及时有效地回应治理需求,从而确保了这种高水平治理绩效的稳定态势。虽然经济发展绩效依然是城乡居民政治信任的主要来源,但值得注意的是其标准化系数小于公共服务绩效的系数,这与孟天广、杨明的研究结果相一致,公共产品的供给超过了经济增长成为政治信任的主要来源,这给以经济增长为主要目标的发展模式提出了挑战[35]122-135。

综合上述分析,本文的第一个、第二个、第四个假设得到了验证,城乡变量对央地两类政治信任均有显著影响,但是其影响系数相反,说明随着城镇化进程的推进,央地两类政治信任的差距会逐步缩小;中央政治信任受制度与文化变量的均衡影响,而地方政府信任受制度变量的单一影响。

(二)常住人口与非常住人口比较

首先,如模型2A和3A所示(表5),常住人口和非常住人口模型中的城乡变量系数依然显著,说明户籍制度与城乡变量的交互项对中央政治信任影响显著。值得注意的是,在对人群进行常住与非常住区分之后,模型2A的城乡变量影响力减弱,而模型3A的城乡变量影响力增强,即城镇化质量的提升会降低常住人口不信任中央政府的可能性,增加非常住人口不信任中央政府的可能性。在模型3A中,受教育年限和年龄变量均变得显著,说明常住人口中学历程度越高、年龄越大的群体越有可能信任中央政府。

其次,如模型5A和6A所示(表6),在考虑户籍因素之后,城乡变量对常住人口的地方政府信任依然是正向的显著影响,对非常住人口的地方政府信任产生了负向的影响,但是负向系数不具统计显著性,不能推及全体。这种结果也不难理解,因为现行户籍制度具有明显的“地方保护主义”倾向,户籍制度所承载的公共服务和社会保障都由地方财政负担,非常住人口由于不具有本地户籍而无法享受本地居民待遇,该地的城镇化质量的提升并不能有效地惠及非常住人口,也就导致了城乡变量在模型6A中的不显著。关于城镇化质量对非常住人口的地方政府信任的负向影响可以用相对剥夺理论来解释,人们在判断自己的利益获得状况进而评价公平与否时,并不完全依照既得利益的绝对价值,而是在很大程度上取决于一种相对的比较而来的结果[45]31-49。这种比较之一即是现实可比的参照群体,个体通过将自身的 “目标实体”,也即将所获得的资源同可感知、可参照的概化个体所获得的资源相比,如果二者的所得相符,则认同该分配状况,若不一致,便会产生不公平感[46]143-160。户籍制度就是造成这种不公平感的重要来源,它不仅造成了城乡和地区差别,在城市内部也造成了社会分割,最为显著的就是工资收入的差别,即户籍人口的工资不断上升,而外来务工人员的收入却没有显著提高,两者之间的差距不断扩大[47]151-175。2001—2005年,对于教育水平可比的居民,农民工的平均实际工资下降了4%,而本地城镇居民的平均实际工资则增长了7%[48]9。工资收入只是户籍人口与非户籍人口的待遇差别的一部分,考虑教育资源、就业机会、社会保障等方面存在全方位的差异,则这种城市内部的二元格局就更加严重。

综合上述,本文的第三个假设得到了修正,城镇化质量越高,常住人口越有可能产生政治信任,非常住人口越有可能产生不信任,这说明户籍制度是产生这种差异的重要制度原因。

五、总结与讨论

中国地域的广阔性与发展水平的差异性给政治信任的城乡比较研究造成了认知障碍,在城镇化进程不断推进的情况下,城乡边界的模糊性又进一步加大了其研究难度。为了获得更为接近因果机制的判断,本文采用城镇化质量指数、地理空间信息建构了连续型的城乡自变量,将户籍制度的影响纳入研究设计当中,并从制度主义和文化主义两条路径对政治信任的影响机制进行深入分析。研究结果显示,城镇化质量和地理空间距离可以显著影响城乡居民的政治信任,但是其对中央和地方政治信任作用相反;中央政治信任受到制度与文化变量的均衡影响,而地方政府信任受到制度变量的单一影响;户籍制度加剧了常住人口与非常住人口之间在政治信任方面的差距,对非常住人口的地方政治信任产生了较大的负向影响。具体来说,本文的主要发现可以从以下几个方面进行更为深入的探讨。

首先,中国在追求现代化的过程中遵循由其自身经济基础和社会结构所设定的发展轨迹,城乡二元化结构是其重要组成部分,这也成为研究中国问题不可回避的社会事实,大多数的学术研究都立基于这样绝对的结构性差异而提出走向城乡一体化的前景预测,政治信任研究也不例外。但是我们也应该看到,中国正行进在现代性之中,城镇化进程正在逐步加速,将更多的乡村改造成城市,这给乡村中的个体渐次脱离传统性而获得当代形态和发展内涵提供了坚实的现实基础。本文对城乡自变量的构建突破以往城乡二元划分的思路,将城与乡的差异看做城镇化进程中存在程度差异的连续谱系,用基于客观数据计算的城镇化指数结合地理空间信息实现对这一城乡连续谱系的测量,从而为每一个受访个体寻找到他们在城镇化进程中的具体位置,这种创新性的尝试得到了统计模型的初步确认,为社会科学领域的研究提供了新的思路,但同时也需要反复测试与深入研究的稳健性证明。

其次,如果说中国的城镇化进程正在消解着基于地理位置的城乡二元结构,那么本文关于常住人口与非常住人口的比较研究则部分验证了户籍制度在城市中制造了新的二元结构的讨论[49]36-43。在政治信任及其形成原因方面,常住人口与非常住人口存在着明显的差异,值得注意的是地方治理绩效对非常住人口的地方政府信任不具备统计意义上的显著性影响。虽然受限于问卷设计和样本选择,笔者无法确切甄别样本中的全部流动人口,但是在样本抽取环节严格遵循居住此地一个月以上才可以进行访谈的要求,因此这一部分非常住人口至少可以定性为长居此地的非本地人口。在目前的户籍制度约束下,这部分人口是不能享受本地居民待遇的,在发展机会与社会保障等方面与本地人口存在着较大差异。在国家建构过程中,现代性不仅体现为客观经济指标的发展,更体现为主体性崛起与制度性容纳相兼容的特性,但户籍制度导致了流动人口主体性意识的觉醒并没有转化成主体性价值的实现,这对政治信任产生了消极影响。

再次,无论从自变量系数还是解释变量的系数,都可以看出公众政治信任的产生更多依赖理性判断,并且这种理性判断不仅局限于经济发展领域,更关注民生领域。从政治信任的形成机制上看,这种绩效型的政治信任在地方政府信任方面体现得更为明显,文化变量仅对中央政治信任产生了足够的影响。基于此种结果,我们有理由怀疑“批判性公民”理论的适用范围,中国的治理水平是否已经达到了让公众依据价值理念对政府进行批判的程度?公民在批判对象上是否存在层级差异?当然这些更进一步的问题不在本文的研究范围内,需要更为进一步的研究来回答。

可以预见的是,随着中国城镇化进程的推进,中国城乡居民的政治信任固有的“央强地弱”的层级差异将逐步弱化,中央政府与地方政府之间的受信任水平差异将逐步缩小,从而降低政府治理成本,促进中国政治秩序稳定,为执政者实现政治目标提供巨大的操作空间。但是这样的结果需要至少以下三个方面的前提:首先,需要进一步提升治理绩效,并保持治理绩效在一定时期内的稳定,特别是与城乡居民切身利益直接相关的公共服务绩效和家庭收入绩效;其次,在城镇化进程中,中央政府需要在提升治理绩效的同时在促进社会公平和政治体制改革等方面做出努力,避免政治制度改革滞后于城镇化进程;第三,城镇化的核心是人的城镇化,需要进一步改革以户籍制度为代表的影响社会利益公平分配的行政制度,在改革过程中用价值性目标取代工具性目标,提升城镇化质量,关注城市内部的二元分化问题。

[1]Patterson. S. C, Wahlke. J .C, Boynton. G. R. “Dimensions of support in legislative systems”, Legislatures in Comparative Perspective, 1973.

[2]Tianjian Shi. “Cultural values and political trust: a comparison of the People's Republic of China and Taiwan”, Comparative Politics, 2001.

[3]卢春龙、严挺:《中国农民政治信任的来源:文化、制度与传播》,北京:社会科学文献出版社2016年版。

[4]福山:《信任: 社会德性与繁荣的创造》,李宛蓉译,台湾:立绪文化事业有限公司1998年版。

[5]Li L. “Political trust in rural China”, Modern China, 2004, 30(2).

[6]Mishler W, Rose R. “What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies”, Comparative political studies, 2001, 34(1).

[7]谢秋山、许源源:《“央强地弱”政治信任结构与抗争性利益表达方式—基于城乡二元分割结构的定量分析》,载《公共管理学报》2012年第4期。

[8]裴志军:《农村和城市居民政治效能感的比较研究》,载《政治学研究》2014年第4期。

[9]Stoneman P. “This thing called trust: civic society in Britain”, Palgrave Macmillan, 2008.

[10]王一:《社会保障制度的“去身份化”——理论探索与路径选择》,北京:社会科学文献出版社2017年版。

[11]李晓飞:《户籍、社会分割与城市居民的反差序政府信任》,载《中国行政管理》2016年第12期。

[12]Citrin J. “Comment: the political relevance of trust in government”, American Political Science Review, 1974, 68(03).

[13]Hetherington M J. “The political relevance of political trust”, American political science review, 1998, 92(04).

[14]Wang Z, White L. “Political trust in China: Forms and causes”, Ann Arbor, 2005, 1001: 48109.

[15]白永秀:《城乡二元结构的中国视角:形成、拓展、路径》,载《学术月刊》2012年第5期。

[16]高学德、翟学伟:《政治信任的城乡比较》, 载《社会学研究》2013年第2期。

[17]池上新、陈诚:《背反效应:人口流动与城乡居民政治态度》,载《中国农村观察》2016年第5期。

[18]侣传振、崔琳琳:《城乡居民政治信任的差异化比较研究——以政府绩效为研究视角》,载《现代城市》2012年第7期。

[19]Colletta N J, Cullen M L. “Social capital and social cohesion: case studies from Cambodia and Rwanda”,Theroleofsocialcapitalindevelopment:Anempiricalassessment, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[20](波兰)彼得·什托姆普卡:《信任:一种社会学理论》,程胜利译,北京:中华书局2005年版。

[21]马得勇:《信任、信任的起源与信任的变迁》,载《开放时代》2008年第4期。

[22]张占斌:《新型城镇化的战略意义和改革难题》,载《国家行政学院学报》2013年第1期。

[23]陆铭:《空间的力量:地理、政治与城市发展》,北京:格致出版社2013年版。

[24]魏后凯、王业强、苏红键、郭叶波:《中国城镇化质量综合评价报告》,载《经济研究参考》2013年第31期。

[25]许学强、周一星、宁越敏等:《城市地理学》(第二版),北京:中国建筑工业出版社1988年版。

[26]李艳霞:《何种治理能够提升政治信任——以当代中国公众为样本的实证分析》,载《中国行政管理》2015年第7期。

[27]陆益龙:《1949年后的中国户籍制度:结构与变迁》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2002年第2期。

[28]Zucker L G. “Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840-1920”,Research in organizational behavior, 1986.

[29]Easton D. “A systems analysis of political life”, Wiley, 1965.

[30]Newton K. “Trust, social capital, civil society, and democracy”, International Political Science Review, 2001, 22(2).

[31]Miller A. H. “Political issues and trust in government: 1964-1970”, American Political Science Review, 1974, 68(03).

[32]Plasser F, Ulram P. A. “Measuring political culture in east central Europe: political trust and system support”, Political Culture in East Central Europe, Ashgate Publishing Company, 1996.

[33]吕书鹏、肖唐镖:《政府评价层级差异与差序政治信任——基于 2011年全国调查数据的实证研究》,载《北京行政学院学报》2015年第1期。

[34]刘伟:《政策变革与差序政治信任再生产——取消农业税的政治效应分析》,载《复旦学报(社会科学版)》2015年第3期。

[35]孟天广、杨明:《转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从 “经济增长合法性” 到 “公共产品合法性”》,载《经济社会体制比较》2012年第4期。

[36]Inglehart R. “Postmaterialist values and the erosion of institutional authority”, Why people don’t trust government, 1997.

[37]Putnam R.D. “Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America”, Political Science and Politics, 28(4) .

[38]Almond,G. A and Verba S. ,1963.TheCivicCulture:PoliticalAttitudesandDemocracyinFiveNations, Princeton,NJ: Princeton University Press.

[39]Wong T. K. Y, Hsiao H. H. M, Wan P. S.” Comparing political trust in Hong Kong and Taiwan: Levels, determinants, and implications”, Japanese Journal of Political Science, 2009, 10(02).

[40]Wang Z, White L. “Political trust in China: Forms and causes”, Ann Arbor, 2005, 1001: 48109.

[41]宋少鹏、麻宝斌:《论政治信任的结构》,载《行政与法》2008第8期。

[42]Listhaug O, Wiberg M. “Confidence in political and private institutions”, Citizens and the State, 1995, 1.

[43]马得勇:《政治信任及其起源——对亚洲8个国家和地区的比较研究》,载《经济社会体制比较》2007年第5期。

[44]冯必扬:《人情社会与契约社会—基于社会交换理论的视角》,载《社会科学》2011年第9期。

[45]马磊、刘欣:《中国城市居民的分配公平感研究》,载《社会学研究》2010第5期。

[46]李颖晖:《教育程度与分配公平感:结构地位与相对剥夺视角下的双重考察》,载《社会》2015年第1期。

[47]Meng X, Bai N. “How much have the wages of unskilled workers in China increased”,China:Linkingmarketsforgrowth, Asia Pacific Press, Canberra, 2007.

[48]陈钊、陆铭:《迈向社会和谐的城乡发展——户籍制度的影响及改革》,北京:北京大学出版社2016年版。

[49]李强、胡宝荣:《户籍制度改革与农民工市民化的路径》,载《社会学评论》2013年第1期。

责任编辑 胡章成

A Comparison on Political Trust Between Urban and Rural Residents——An Empirical Study Based on 2015 CSGS Data

CHEN Bo, SU Yu-song,TsinghuaUniversity

Faced with the limitation of research methods and the reality of China, this paper explores to make some innovative efforts to promote comparative study of political trust between urban and rural residents. Specifically, this paper constructs a continuous independent variable based on urbanization quality index and geographical distance, Household registration system is also hen the paper analyze the mechanism of political trust from two paths of Institutionalism and Culturalism. Conclusion is mainly reflected in three points: independent variables can significantly affect political trust; central political trust is affected by the equilibrium of institutional and cultural variables, and local government trust is affected by institutional variables; the household registration system exacerbates the gap in political trust between the resident population and the non-resident population.

political trust; quality of urbanization; household registration system; institutionalism; culturism

陈波,清华大学政治学系博士生;苏毓淞,清华大学政治学系副教授

国家社会科学基金青年项目“治理能力视域下政府质量评估体系及提升路径研究”(15CZZ036);清华大学自主科研计划文科优先引导专项项目(2015THZWYX08);清华大学教育教学改革项目“建设社会科学与数据科学工作坊与论文库”

2017-02-11

D63-3; D668

A

1671-7023(2017)04-0085-11