知识视角下美国外交关系协会的智库功能探究

■ 王铮

1西北大学公共管理学院 西安 7101272南京大学信息管理学院 南京 210023

知识视角下美国外交关系协会的智库功能探究

■ 王铮1,2

1西北大学公共管理学院 西安 7101272南京大学信息管理学院 南京 210023

[目的/意义]通过考察美国外交关系协会的智库功能,分析国际顶级智库的知识产品及服务,总结智库通过知识产品发挥影响力的途径,为中国新型智库建设提供借鉴。[方法/过程]采用案例研究方法,主要通过文献调研和网站调研收集数据,同时参考了国际权威的智库排名报告,对外交关系协会的知识产品及其影响力进行考察。[结果/结论]智库知识产品是智库影响力的基础性来源,知识生产、知识出版、知识服务是智库功能的重要组成部分。

美国外交关系协会 智库 知识产品 国际政治 全球智库报告

1 研究背景和问题提出

已经过去的2016年被称为“黑天鹅事件”频出的一年,其中2016年美国总统大选因其过程的紧张激烈和结果的出人意料在历史上留下了浓墨重彩。尽管大选结果早已尘埃落定,但新总统特朗普独特的商界背景和行事风格仍然持续冲击着许多既有秩序。然而无论是“没有从政经验”“不按常理出牌”的特朗普,还是“美国历史上首位女性总统候选人”希拉里,包括两党初选过程中诸多实力强劲的候选人在内,他们在竞选过程中先后与美国外交关系协会(Council on Foreign Relations,简称CFR)及其主席理查德·哈斯(Richard Haass)进行过会晤,并就美国的外交政策等议题进行沟通。

从这一细节可以初窥外交关系协会在美国政坛特别是决策层的地位。外交关系协会的现任主席理查德·哈斯曾担任老布什总统的特别助理,并在美国国务院、国防部担任过多个职务,同时在布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会、国际战略研究所等多个智库任职,他也是哈佛大学肯尼迪政府学院公共政策教授,在他身上充分显示了智库机构人才的“旋转门”机制。早在2008年美国总统大选中,哈斯就同时为共和党和民主党提供过外交政策建议。而在2016年特朗普胜选之后,哈斯曾代表外交关系协会直言不讳地指出:特朗普给美国在全球所扮演的角色带来了不确定性,特朗普时代的世界正进入“秩序衰退期”。哈斯还认为美国需要放弃“保护主义”以及“反对移民和难民”的想法,对特朗普政策的警告意味明显[1-2]。

敢于如此和现任美国总统政策“叫板”,这也在一定程度上反映了外交关系协会一直以来的影响力。自1921年成立以来,外交关系协会一直都是为美国外交政策出谋划策的权威机构,甚至被称为美国的“无形政府”“政治家的学校”“真正的国务院”“外交政策的策动机”;美国《新闻周刊》曾称其为美国外交政策的权势集团;丹尼尔·艾斯图林(Daniel Estulin)曾在其著作中写道“外交关系协会是美国最接近统治主体的核心组织”;罗斯福总统的家人在回忆录中写道“罗斯福使美国受益的大多数想法、主张和办法都是外交关系协会为他精心炮制好的”[3-4]。外交关系协会的影响遍及美国政府,其渗透之深,以致很难辨别哪些是外交关系协会的计划,哪些是政府的计划[5]。美国历届政府要员乃至总统本人(无论共和党还是民主党)绝大多数都是外交关系协会的成员。

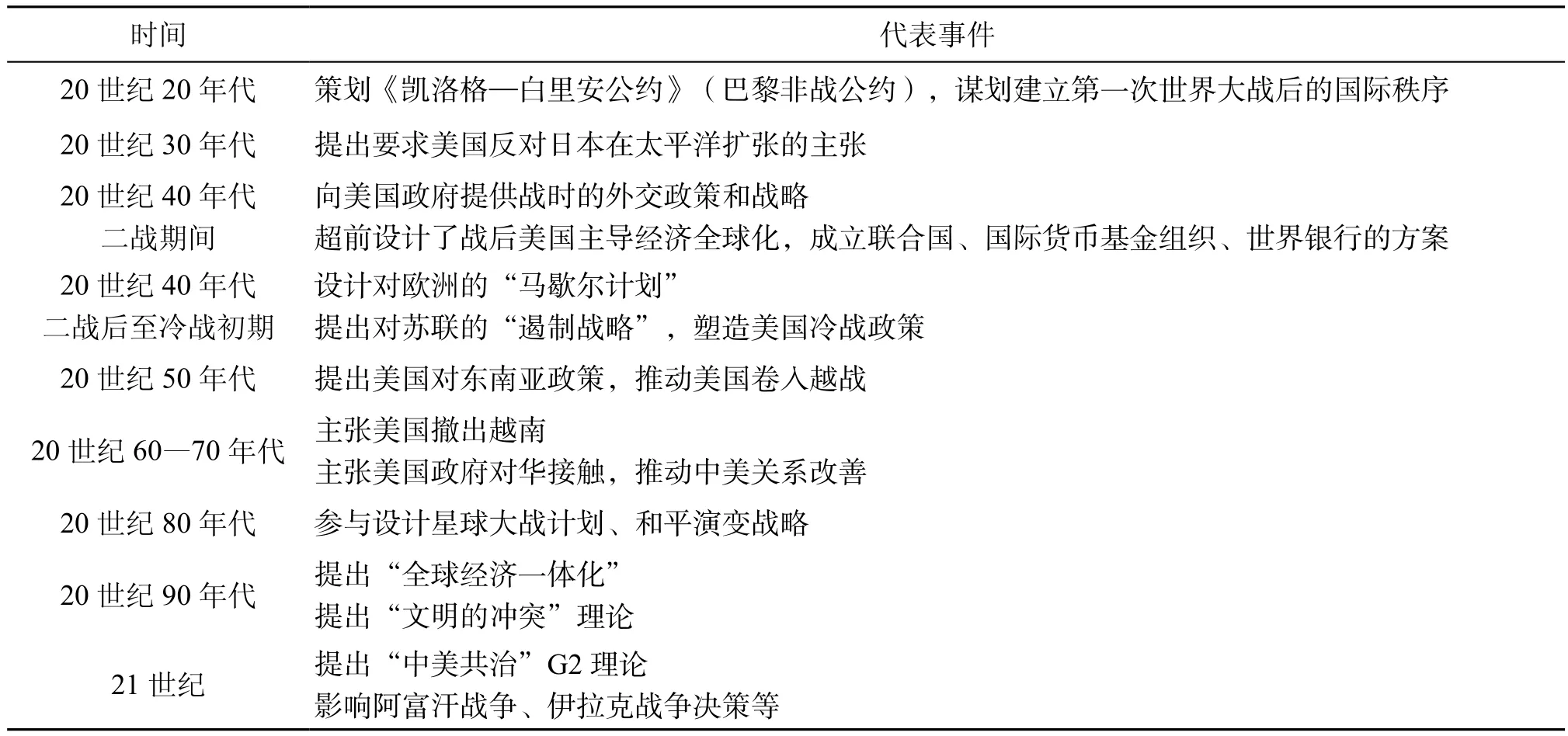

表1显示了外交关系协会成立以来参与或直接推动的美国及全球重大外交决策,在近一个世纪的国际风云变幻中,很多重要事件背后都有外交关系协会的影子。

表1 外交关系协会成立以来参与推动的重大外交决策Table 1 Important foreign affair decision CFR involved since Established

外交关系协会并不是政府组织,而是美国智库的代表。美国智库被称为在美国政治生态中继“立法、行政、司法、新闻媒体”之后的“第五种权力”,具有独特的角色和功能。美国智库研究专家麦甘(McGann)指出:智库是“知识”与“政策”之间的桥梁[6]。按照这一观点,回顾当前对于外交关系协会的大量研究,可以发现人们主要从国际政治和国际关系的专业视角关注了该智库的政策影响,而较少从知识与信息传播的专业视角来关注智库影响力的直接来源——智库的知识产出和信息产品。

因此本文将从知识视角出发,将智库的本质视为“知识”与“权力”之间的桥梁和转化器,在分析外交关系协会的政策效果的基础上,着重分析该智库的知识属性和功能,回溯其影响力的源头。本文将主要回答以下问题:作为世界顶级智库,美国外交关系协会的知识产品有哪些?这些知识产品是如何生产和进行质量控制的?这些知识产品是如何传播和推广的?这些知识产品是如何影响美国的外交政策的?并在此基础上总结经验,为我国的新型智库建设提供参考借鉴。

2 已有研究回顾

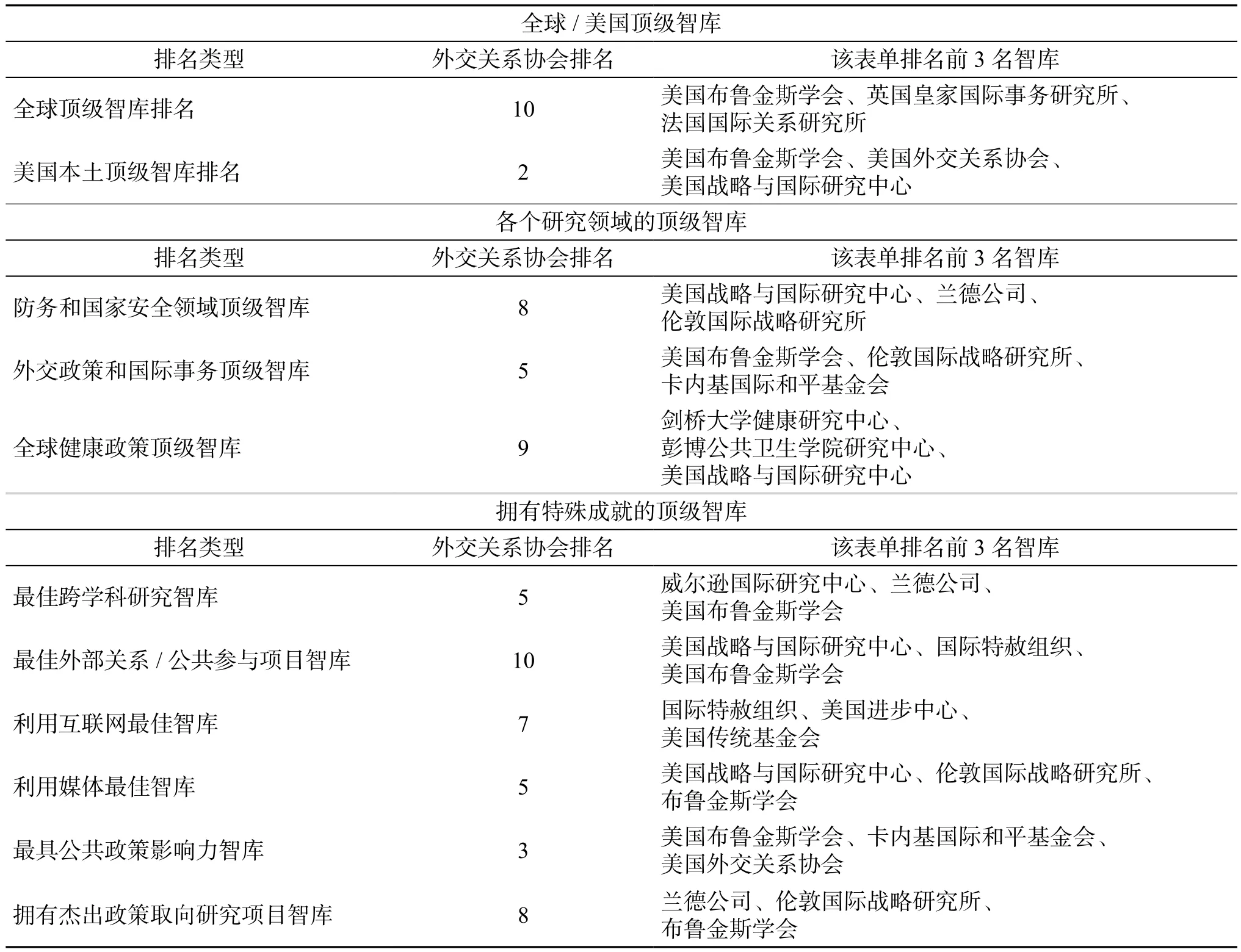

2017年1月,美国宾夕法尼亚大学“智库与公民社会项目”(TTCSP)发布了国际权威的智库排名报告——《全球 智库报告(2016)》[7],在该报告的全球顶级智库综合排名中,美国外交关系协会位列第10,排在同属美国的布鲁金斯学会、美国战略与国际研究中心、卡内基国际和平基金会、兰德公司、威尔逊国际研究中心之后。此外在该报告的多个单项排名中,外交关系协会也位居前10(见表2)。

表2 外交关系协会在《全球智库报告》(2016)中的排名情况Table 2 The location of CFR in 2016 Global Go To Think Tank Index Report

与兰德公司等其他美国顶级智库相比,外交关系协会具有自己鲜明的特色。著名智库研究者唐纳德·埃布尔森(Donald Abelson)、麦甘(McGann)等都曾对美国智库的发展阶段和类型做出过划分[8],综合其观点,可以将美国智库划分为四大类(见表3)。

1921年成立的外交关系协会是美国早期智库的代表。第一代的美国智库主要接受基金会的资助,但在政治立场上强调独立性、中立色彩和学术自主权,不参与党派的利益斗争,这一鲜明的特征保留至今。外交关系协会现任主席理查德·哈斯尽管在每次大选中都会为共和党和民主党两方提供外交政策建议,但因基于对外关系委员会无党派的立场,他从未公开表明自己支持哪位候选人。

表3 美国智库主要发展阶段和类型Table 3 The major generations and forms of the US think tanks

由于外交关系协会在美国外交政策中独特的作用,使得学术界出现了一大批专门关注外交关系协会的研究成果。在美国较有影响力的著作包括劳伦斯·肖普(Laurence Shoup)和威廉·明特(William Minter)所著的《帝国智囊团:对外关系协会和美国外交政策》[9],佩洛夫(Perloff)所著的《权力的阴影:外交关系协会和美国的衰落》[10],舒尔茨英格(Schulzinger)所著的《外交智者:外交关系协会的历史》[11]等。大部分的学术研究都从国际关系和政治学的视角来研究外交关系协会在美国外交战略策划和实施过程中所发挥的作用,探讨智库和美国外交政策之间的关系。在我国的研究中,金龙云系统全面地研究了外交关系协会的历史、现状、功能,及其对于美国外交政策的作用,分析了外交关系协会在美国历史不同阶段所扮演的重要角色[12]。李连广、高士超等专门研究了外交关系协会对于美国越战决策的影响[13-14]。王娟娟解读了外交关系协会在20世纪60年对于中国问题的研究成果[15]。由于外交关系协会自身出版发布了大量的研究成果和各类资料,使其成为很多国际关系研究和历史研究的参考注脚。在中国特色新型智库建设的背景下,越来越多的研究开始关注对外关系协会等美国顶级智库的经验,但是这类研究内容重复性较高,多是对智库历史和现状的简单介绍,缺乏理论基础和新的分析视角。

3 理论基础和分析框架

本研究在进行案例分析时首先引入了当前智库理论研究的相关成果。在针对智库的专门研究中,表现出多维视角(如政策环境、治理结构、运营模式、影响评价等),而知识视角是一种基础性视角。这种视角将智库视为一种知识集合体。很多学者论述了智库特有的知识属性:如智库是在应用情境下生产知识的典型代表[16],智库的产品是知识与思想[17],智库的本质是信息加工和知识组织机构[18],智库是知识与政策之间的桥梁[6]。

徐晓虎认为智库的根本作用在于对已有数据、信息进行加工,根据需求产出公共知识和政策[18]。本文认为,智库是一种知识转换装置,其运行机制由知识输入、知识处理加工和知识输出3个环节构成。本文基于已有研究成果,对上述环节进行了细化和整合。

(1)知识输入—知识处理加工环节:贺德方、乔晓东、曾建勋等面向新技术条件下的科技情报工作提出了“事实型数据+专用工具+专家智慧”的FAST4Wisdom服务理念[19-21],李阳、李刚、张家年等针对智库情报机能提出了“数据资源+工具方法+专家智慧”的基本研究范式,并据此构建了基于情报流的智库能力体系与运行机制模型[22]。其中,数据资源和工具方法主要属于智库前端的配置,而专家智慧则是智库运行机制中段知识处理加工环节的关键。以上要素共同构成了智库的知识输入—知识处理加工环节。

(2)知识处理加工—知识输出环节:唐纳德•埃布尔森指出,智库主要从事思想(idea)的开发和推广工作,他们与私营部门一样重视产品的营销。但是企业衡量成功的标准是利润率,而智库的成功标准是对于社会公众舆论、领导人政策取向的影响力[23]。本文认为,智库输出的无论是理念、方案还是政策建议,其本质都是一种知识产品。智库知识输出环节的核心就是通过多种策略提升智库知识产品在思想和政策市场的价值,提升其影响力。

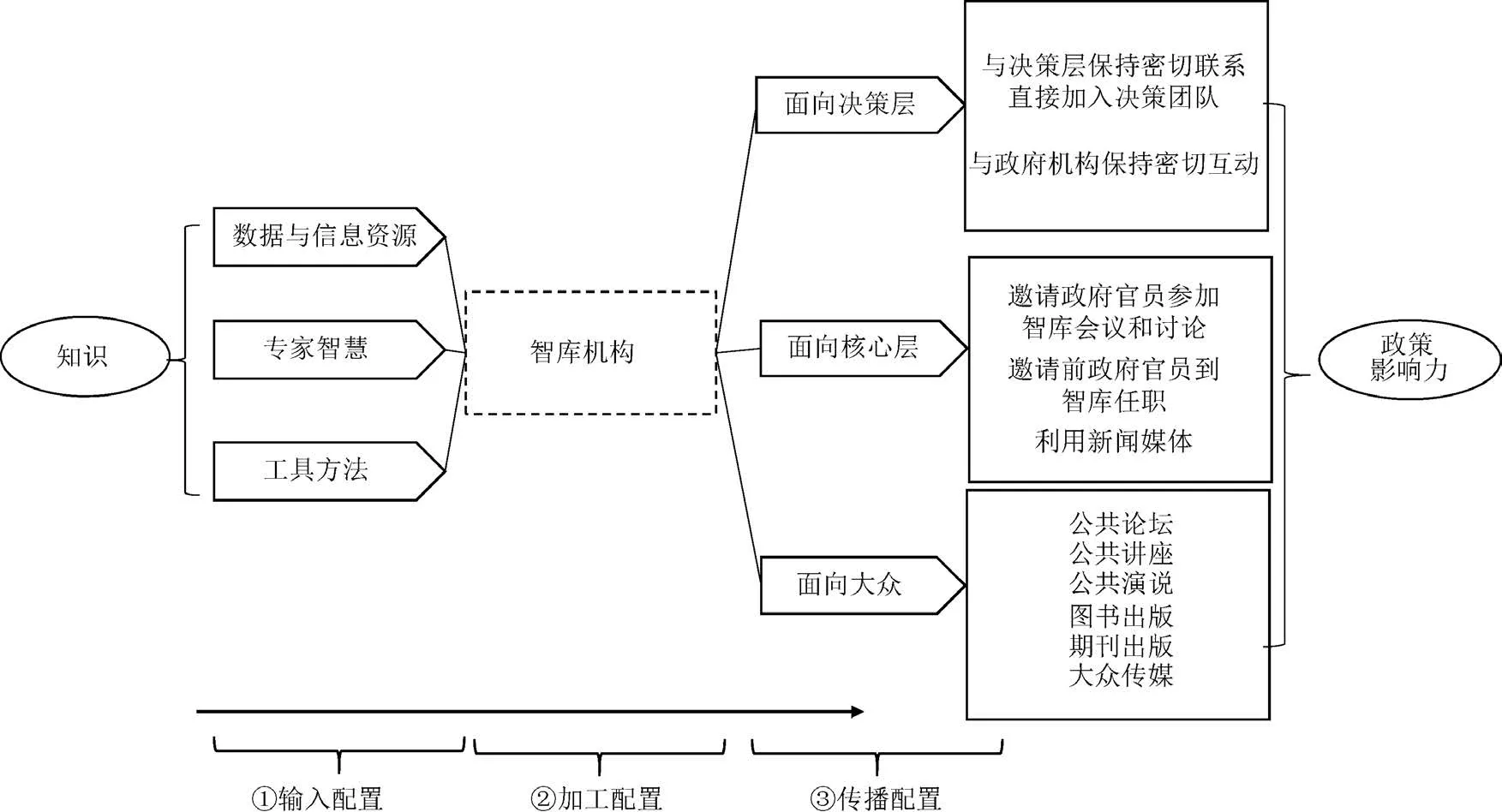

约翰·加尔东(Johan Galtung)根据社会各阶层与政策决策的关系,将社会结构划分为决策核心、中心和边缘3个层次。与之对应,有学者将智库知识产品的影响力也划分为决策影响力、精英影响力和大众影响力[8]。智库面向不同的层次和对象,具有不同的施加影响力的策略和方式。

综合以上观点,本文提出了知识视角下的智库功能分析框架,如图1所示。按照智库的知识工作流程,可以将智库功能划分为3个阶段的内容:①知识输入配置阶段:主要是在智库知识生产过程前端根据任务需要进行数据与信息资源、专家资源和方法工具的配置。在这一阶段,无论是信息内容资源还是专家人力资源都不局限于智库内部,而是可能来自公共领域、政府部门或是商业机构,根据智库的研究任务和项目目标进行组合,从而形成一个项目性的知识生产平台;②知识加工配置阶段:这一阶段的工作主要基于智库机构展开,是智库已有的知识基础和知识增量进行整合,从而产生新知的阶段。③知识传播配置阶段:这一阶段是将智库知识产品进行有效推广传播和社会投放,是一种基于智库的社会知识配置行为。

图1 知识视角下的智库功能分析框架Figure 1 Analytical framework on think tank functions under the knowledge viewpoint

4 美国外交关系协会案例研究

在《全球智库报告》(2016)中,外交关系协会在“利用互联网最佳智库”“利用媒体最佳智库”“最具公共政策影响力智库”等多个特殊成就排名中均名列前10名[7],这反映了外交关系协会在智库知识传播手段和效果方面的优势。因此在本文的案例研究部分,将重点关注外交关系协会的知识产品传播配置环节。

4.1 外交关系协会智库知识产品的内容

美国很多顶级智库都有自己专属的刊物,例如卡内基国际和平基金会的《外交政策》、布鲁金斯学会的《布鲁金斯评论》、美国战略与国际问题研究中心的《华盛顿季刊》等,而在这些刊物中最有影响力的当属外交关系协会的《外交事务》杂志。

《外交事务》(Foreign Affairs)是全球公认的最重要的国际政治类杂志,也是外交关系协会的品牌和旗舰刊物。有说法指人们如果要了解美国下一年的外交政策走向,只需阅读当年的《外交事务》即可[3]。《外交事务》杂志与外交关系协会相伴而生、关系密切:外交关系协会成立后第2年(1922年9月),《外交事务》就创刊出版,并在此后近100年间一直作为外交关系协会的舆论阵地,并为外交关系协会在外交界和国际社会赢得了声誉和地位。

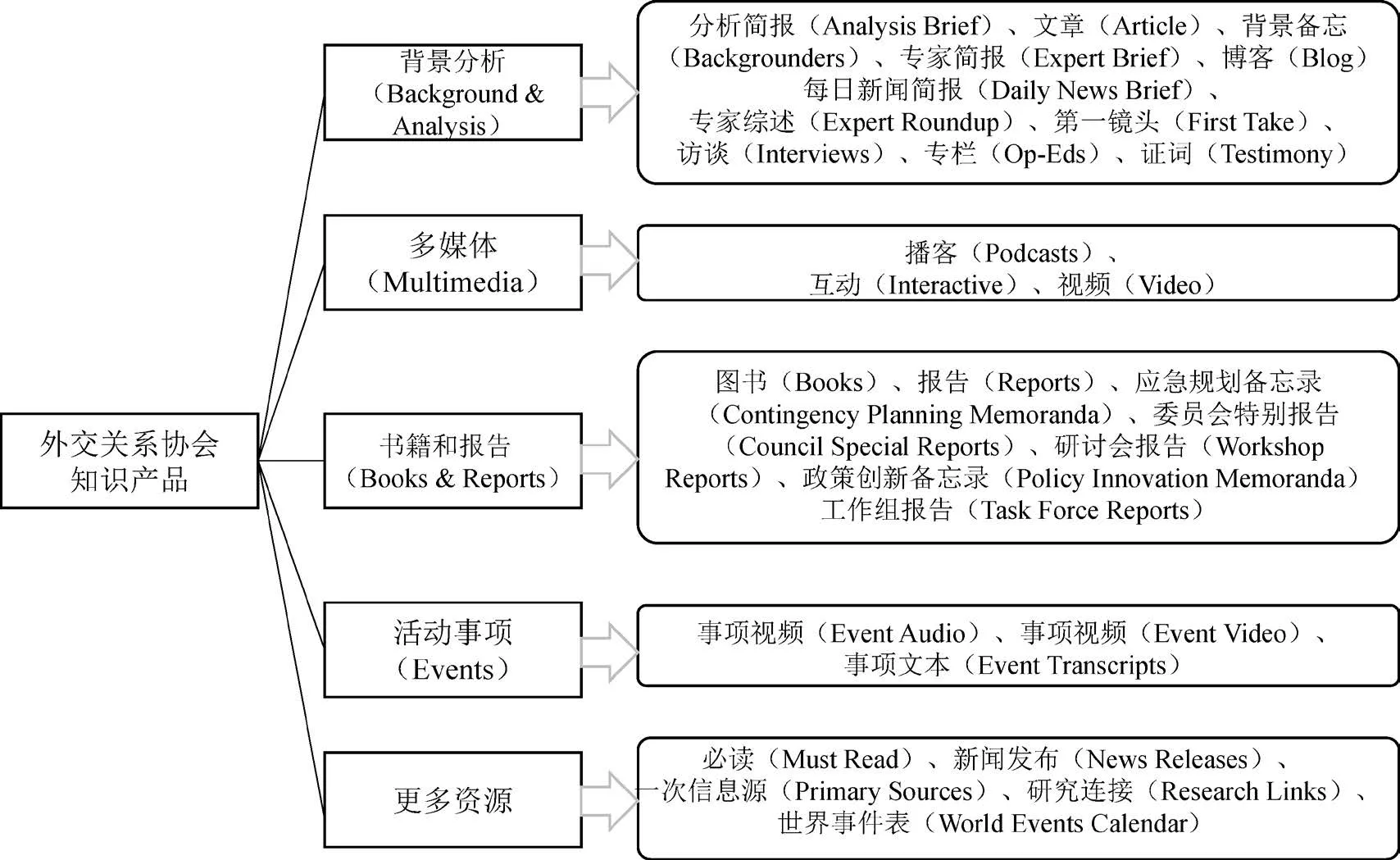

除了旗舰产品之外,外交关系协会的知识产品还包括各类图书、报告、论文、备忘录、证词、网站、视频、音频、播客、媒体专栏、媒体采访、博文等[4],形成了多媒体、多样化、多层次的知识产品矩阵,广泛地传播了智库的研究成果。

除了以上这些有形的知识产品,外交关系协会还作为一个信息交流与传播平台,提供了各类信息服务,有效塑造了智库的软实力。这些信息服务包括举办讲座、论坛、沙龙、研讨会,以及个人接触和建立私人联系。

4.2 《外交事务》刊物的编辑出版与运营发展

在外交关系协会官方网站的使命声明中,将自身定位描述为一个独立的、无党派倾向的组织、智库和出版者,致力于为会员、政府、商业领袖、记者、教育者和学生、民间和宗教领袖和其他对外交事务感兴趣的公民提供资源,帮助他们更好地理解世界,理解美国和世界其他国家的外交政策[25]。

图2 外交关系协会知识产品体系[24]Figure 2 CFR’s knowledge product system

在这一表述中,尤为值得关注的是外交关系协会“出版者”的定位,甚至与“智库”的定位相并列。而且在外交关系协会的其他官方表述中,还经常强调自身要成为用户“可靠的消息来源”。这种对于信息发布和出版功能的强调是其他智库中所少见的。

在此,我们专门关注外交关系协会的出版功能及其出版物的代表——《外交事务》杂志。以这份刊物为样本,分析智库出版物的生产编辑和质量控制。

(1)《外交事务》的出版与发行

《外交事务》另一个曾用的译名是《外交季刊》,创刊于1922年,初定为季刊,每年1月、4月、7月、10月出版。1993年该刊改为双月刊,《外交事务》的译名也逐渐为人们所接受[26]。在当代网络环境下,《外交事务》的内涵已经不仅仅是一份杂志,而是一个以纸质杂志为核心主打品牌,集成了网站、移动应用、社交媒体、线下活动等各种服务的媒体平台。在《外交事务》网站上,用户可以订阅“今日外交事务”“本周外交事务”“图书和评论”“学术公告栏”等定制内容,也可以浏览文章、文集、评论、采访、视频、地图、相册、图表等专题内容。

(2)《外交事务》的定位和立场

《外交事务》在其官方网站上将自身定位为“对美国外交政策和全球事务进行严肃讨论的顶级论坛”。在1922年的创刊号上,期刊就对其主要理念进行了描述,并将该理念贯穿于此后近100年的办刊实践,这些理念可以概括为:①对各种不同观点兼收并蓄、兼容并包;②覆盖广泛议题,包括历史与经济,而不仅仅限于政治;③面向各国作者和读者,但以美国利益为优先,以美国读者为第一考虑;④指导美国公众舆论[27]。

在20世纪70年代初,《外交事务》将其创刊使命宣言中的“指导”(guide)美国舆论改为“告知”(inform)[26],强调为公众提供多方观点,并不期望读者同意期刊文章的所有观点,而是期望读者拥有丰富而充分的信息,从而自行做出判断和决策。

因此可以这样理解:《外交事务》秉承了外交关系协会客观中立的风格,这种“中立”并不是“没有观点或不提供观点”,恰恰相反,《外交事务》的“客观”在于充分提供各类鲜明甚至争锋相对的观点,使读者享有对外交事务各类观点充分的知情权。

(3)《外交事务》的编排与体裁

基于上述定位,《外交事务》在期刊编排和体裁上不仅考虑了专业性,还考虑到要让非专业人士和大众易于和乐于阅读。

当前《外交事务》文章的主要体裁如表4所示。这份期刊虽然定位于对外交事务进行严肃讨论,但并不意味晦涩难懂或者曲高和寡,而是在追求学术性和专业性的同时,满足普通读者的阅读需要,从而真正搭建决策者、专家和公众之间的桥梁,实现智库组织公共讨论、发表与发现观点、搜集民意、影响决策以及公共教育的目的。这也体现了智库期刊与学术期刊之间的区别,值得中国智库以及学术刊物思考与借鉴。

表4 《外交事务》文章体裁设置[28]Table 4 Types of literature in Foreign Affairs

(4)《外交事务》的组稿和编辑

《外交事务》的稿件来源主要有两种,即编辑组稿和作者投稿,其中前一种组稿方式在每期文章中占了大部分比重[26],从而保障稿件的质量和权威性。

①编辑组稿及其质量控制:《外交事务》的编辑负责根据国际时局的形势来策划当期主题,并邀请相关的专家和决策者撰稿。该杂志不采用类似学术期刊的匿名评审,而是由编辑部决定稿件录用与否。在创刊初期,编辑把刊物赠送给世界上有影响力的人物,在建立联系的同时吸引这些名人政要在刊物上发表文章[26]。

《外交事务》的第2任主编汉密尔顿·阿姆斯特朗(Hamilton Armstrong)管理《外交事务》长达44年(1928年—1972年),他曾是第一个采访希特勒的美国人。在他任上,正是由于《外交事务》杂志的权威性,吸引了各国政要和顶级专家为期刊撰稿,这些撰稿人都是20世纪中后期的风云人物,包括了联邦德国首任总理阿登纳、英国首相艾德礼、苏联领导人赫鲁晓夫、南斯拉夫领导人铁托、埃及领导人纳赛尔、柬埔寨的西哈努克亲王等[3]。

②作者投稿及其质量控制:《外交事务》同样也接受作者投稿。所有的稿件都需要作者提供当前和过去的职务介绍、近期出版物和相关履历。《外交事务》的编辑不提供事实审查,要求作者对文章的真实性和准确性负责。同时要求作者对文中出现的引用注明来源和引文。对于作者投稿,《外交事务》采取循环式评定和滚动式录用(Rolling Basis),而不是拘泥于固定的编辑日程[28],这样即有利于及时发出新的论点,也有利于发现和挖掘拥有独特观点的人才。

4.3 外交关系协会的智库知识产品的效果

外交关系协会通过卓越的知识产出影响了世界政治进程。从外交关系协会和《外交事务》的案例中,可以看出智库知识产品(特别是智库出版物)是智库影响力的基础性来源。

今天我们所熟知的很多重要概念、理论和思想都最初见刊于《外交事务》及外交关系协会的其他出版物;我们熟悉的一些知名政治家、思想家、战略家都是在《外交事务》杂志上“一文成名”;我们见证的许多重要事件背后都有外交关系协会出版物的直接推动。例如:1947年7月,乔治·凯南(George Kennan)在《外交事务》秋季版上以笔名“X”发表了《苏联行为的根源》一文,提出了对苏联的“遏制”政策,并奠定了美国半个世纪里冷战策略的基调。乔治·凯南也因此被称为“遏制之父”。

1953年7月,“原子弹之父”“曼哈顿计划”领导者奥本海默(Julius Oppenheimer)在《外交事务》秋季版上发表《原子弹与美国政策》一文,提出了“核威慑理论”,这种“确保相互摧毁”的理念在一定程度上保证了在冷战最危急关头美苏两个核大国能够谨慎行事,而使世界没有走到核战争的境地。

20世纪50—60年代,基辛格在进入政界担任总统国家安全事务助理之前,已经在《外交事务》上发表了12篇文章[3],这些文章也使他声名鹊起。

20世纪60年代开始,《外交事务》发表了大量关于中国的文章,外交关系协会还出版了很多有关中国的专著和研究报告,如《世界事务中的美国与中国丛书》,有些著作还成为畅销书。这些出版物加强了美国从上到下对于中国的了解,铺垫了中美关系改善的舆论基础和政策导向。在中美邦交正常化方面,外交关系协会的作用功不可没[3]。

20世纪90年代,亨廷顿(Huntington)在1993年《外交事务》夏季版上首次提出了“文明的冲突”,引起的震动与反响持续至今,其中的很多观点在后来的国际政治格局变迁和历史发展演变过程中得到了应验。

5 结论和启示

本文关注了智库的知识生产功能,剖析了美国外交关系协会及其《外交事务》的案例,基于该案例分析了智库知识产品的内容、制作、传播效果和质量保障。本文认为,智库知识产品是智库影响力的基础性来源。智库知识产品在传统上主要包括了图书、期刊杂志、研究报告等。美国的外交关系协会、布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会、传统基金会等都有自己的专属出版物。在多媒体、新媒体、富媒体环境下,智库知识产品还包含了网站、音频、视频、播客、社交媒体等多种形式。当前顶级智库已经形成了体系化的智库知识产品矩阵,可以面向不同的用户类型、应用场景提供有针对性的服务。例如智库图书可以面向社会大众,而智库期刊主要面向领域专家同行,智库简报主要面向决策人士。

通过分析美国外交关系协会及《外交事务》的案例,本文认为知识生产、知识出版、知识服务是智库功能的重要组成部分。这对于我国的新型智库建设乃至智库媒体的编辑出版都有着重要的启示。

首先,对于智库建设和运营,我国智库应重视高质量的知识输出和知识供给,这其中关键在于打造卓越的知识产品。考虑到我国的出版发行管理体制,我国智库不可能完全像美国智库一样成为一个准出版机构,但是可以考虑和出版社、杂志社、期刊编辑部实现深度合作与协同,共同策划和设置专业议题,并组织有针对性的研究,打通从选题设置、研究开展到成果发布的全流程,健全智库从知识输入、知识加工到知识传播的各个功能环节,让智库研究成果取得最大化的影响和社会效益,而不是束之高阁,造成社会资源的浪费。

其次,对于智库评价和质量管理,评价机构和管理机构应该重视智库知识产品的质量标准和评价指标设计。当前我国对智库知识产品的划分和认定还比较笼统,也缺乏相应的质量标准,因此需要细化和优化相关的指标。同时通过质量控制,保障智库知识生产全过程的高水准。此外我们还要注重对智库知识产出的长效评价,从外交关系协会的案例中我们可以看出:智库的很多研究成果的成效并非在短时间内显现,相反会随着时间的推移和政策的执行在数十年后才显示出巨大的效果。

最后,对于智库媒体的编辑出版,《外交事务》也可以带来很多有益启示。这些经验包括与专业领域内的一流专家建立联系,培养高水平的作者群,丰富期刊文章的体裁和栏目设置,在知识的专业性和普及性之间实现平衡,重视议题设置和公共讨论等。

[1] 特朗普生硬外交风格令全球领导人不安[EB/ OL]. [2017-04-23]. http://www.china.com.cn/news/ world/2017-02/06/content_40231830.htm.

[2] 美学者理查德·哈斯认为世界秩序2.0时代已到来[EB/OL]. [2017-04-23]. http://column.cankaoxiaoxi.com/2017/0310/1754480.shtml?sg_news.

[3] 黄誌. 智者的江湖[M].郑州: 中州古籍出版社, 2016.

[4] 王耀辉, 苗绿.大国智库[M].北京: 人民出版社, 2014.

[5] 吴天佑, 傅曦.美国重要思想库[M].北京: 时事出版社, 1982.

[6] 王安丽. 智库是沟通知识与政策的桥梁: 访美国宾夕法尼亚大学智库和公民社会研究项目主任詹姆斯·麦甘[J]. 中国发展观察, 2013(5): 28.

[7] 2016 Global Go To Think Tank Index Report[EB/ OL]. [2017-04-23]. http://repository.upenn.edu/think_ tanks/12/.

[8] 韩召颖. 美国政治与对外政策[M]. 天津: 天津人民出版社, 2007.

[9] SHOUP L H, WILLIAM M. Imperial Brain Trust: The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy[M]. New York: Monthly Review Press, 1977.

[10] PERLOFF J. The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline [M]. Appleton, Wis.: Western Islands, 1989.

[11] SCHULZINGER R D. The Wise Men of Foreign Affairs: The History of the Council on Foreign Relations[M]. New York: Columbia University Press, 1984.

[12] 金龙云. 美国外交关系委员会研究(1921-1991) [D].东北师范大学, 2010.

[13] 李连广. 思想库影响美国的越南战争决策: 以对外关系委员会为例[J]. 世界经济与政治, 2010(6): 11-13.

[14] 高士超. 美国思想库对政府越战政策形成过程的影响:以对外关系委员会为例[D]. 黑龙江大学, 2013.

[15] 王娟娟. 美国对外关系委员会与1960年代的对华政策:对1960年代对外关系委员会中国问题公开研究成果的解读[J]. 社会科学辑刊, 2008(4): 141-148.

[16] GIBBONS M, LIMOGES C, NOWOTNY H, SCHWARTZMAN S. The new production of knowledge: the dynamics of science and research in contemporary societies [M]. London: SAGE, 1994.

[17] Rich A. Think tanks, public policy, and the politics of expertise [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[18] 徐晓虎, 陈圻.智库发展历程及前景展望[J].中国科技论坛, 2012(7): 63-68.

[19] 贺德方. 基于大数据、云服务的科技情报工作思考[J].数字图书馆论坛, 2013(6): 2-9.

[20] 乔晓东, 朱礼军, 李颖等. 大数据时代的技术情报工程[J]. 情报学报, 2014, 33(12): 1255-1263.

[21] 曾建勋,魏来.大数据时代的情报学变革[J].情报学报, 2015, 34(1): 37-44.

[22] 李阳, 李刚, 张家年. 工程化思维下的智库情报机能研究[J].情报杂志, 2016, 35(3): 36-41.

[23] 埃布尔森.国会的理念: 智库和美国外交政策[M].李刚等, 译. 南京:南京大学出版社, 2017.

[24] Council on Foreign Relations: Publications [EB/OL]. [2017-04-23]. http://www.cfr.org/publication/by_type/ book.html.

[25] About CFR: Mission Statement [EB/OL]. [2017-04-23]. http://www.cfr.org/about/mission.html.

[26] 金龙云. 美国外交关系委员会与《外交季刊》[J].长春师范学院学报(人文社会科学版), 2011, 30(5): 36-39.

[27] About Foreign Affairs. [EB/OL]. [2017-04-23]. https:// www.foreignaffairs.com/about-foreign-affairs.

[28] About Foreign Affairs: Submissions [EB/OL]. [2017-04-23]. https://www.foreignaffairs.com/submissions-0.

Think Tank Function of Council on Foreign Relations from Knowledge View

Wang Zheng1,2

1School of Public Administration, Northwest University, Xi’an 710127

2School of Information Management, Nanjing University, Nanjing 210023

[Purpose/significance] By observing the think tank function of Council on Foreign Relations (CFR), this paper analyzes the knowledge production and service of this international top think tank to provide an approach for think tanks exercising inf l uence by information production, and offer references for Chinese new types of think tanks. [Method/process] By adopting the case study as the major method, this paper collected data by literature review and website investigation, and referred to the latest global think tank index report, making the full-view for CFR knowledge production and its inf l uence. [Result/conclusion] Think tank knowledge production is the basic source of inf l uence of think tanks. Knowledge product, knowledge publishing and knowledge service are main functions of think tanks.

Council on Foreign Relations think tank knowledge production international politics Global Go To Think Tank Index Report

C931.5

10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2017.03.10

2017-05-01

2017-06-05 本文责任编辑:唐果媛

王铮(ORCID:0000-0001-5727-5935),西北大学公共管理学院讲师,南京大学信息管理学院博士后,E-mail:wangzheng1203@163.com。