太极拳和快走练习对老年女性骨密度和骨代谢影响的跟踪研究

孙威 王疆娜 杨春荣 高丽 毛德伟*

1.山东省体育科学研究中心,山东 济南 250102 2.上海体育学院,上海 200438 3.山东育学院,山东 济南 250102

据统计,到2020年,我国老年人口总数将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%,中国老龄化问题日益严重[1]。老年女性绝经后1~10年,人体骨量丢失速率明显加快,年丢失率为1.5%~2.5%,骨密度减少,骨密度和骨量减少超过一定范围就容易出现骨质疏松症,其骨折危险性就增加2.6倍[2]。骨质疏松及其引起的骨折问题已严重影响老年人的正常生活,被世界卫生组织列为老年人高发疾病之一。预防骨质疏松的最佳措施是骨量平衡峰值期尽可能多的增加骨量,并维持较长时间,同时在骨量丢失迅速的时期进行体育锻炼,减缓其丢失速率[3]。研究证明,运动可以增加骨矿含量和提高骨密度,从而降低或延缓骨质疏松症的发生[4,5],太极拳和快走运动是中等强度的有氧健身运动,简单易行,具有健身和预防疾病的功效,深受老年人欢迎[6]。太极拳和快走可以提高老年人的平衡能力[7,8]、增加下肢力量[9]、改善关节本体感觉[10]、提高呼吸机能[11]、预防骨质疏松症[5,12]。由于实验设计的练习周期、练习频率、每次练习时间等不同,造成练习对老年人骨密度和骨代谢的影响不同[12-13],而停练后不同练习方式改善效果的维持情况的研究更少。本文探讨多长时间的太极拳和快走练习可以改善老年人的骨密度和骨代谢以及停止练习后两种练习改善效果的维持如何,为老年人选择合适的练习方式、练习时间和练习频率提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验对象

受试者为随机选取的90名55~65岁健康绝经的老年女性,来自山东省济南市历城区某社区。所有受试者均无肌肉骨骼系统、神经系统、心肺系统疾病,无骨代谢疾病,未服用钙剂、维生素D等任何影响骨代谢的药物。受试者最近6个月没有发生跌倒,能够独立生活,过去2年内无规律的运动史。所有受试者均了解测试过程,并签署自愿参与研究同意书。

根据前人对骨密度和骨代谢研究的结果[5],考虑本实验为3(组数)×7(重复测试次数)的实验设计以及10%的受试者中途退出率,α水平设置为0.05,应用Gpower软件计算样本量至少为90人。

90名受试者随机分为太极组(Tai Chi, TC)、快走组(brisk walking, BW)和对照组(control, C)。最终76名受试者完成全部24周实验,其余14人未完成的原因为生病住院或中途退出。完成本实验的受试者基本资料见表1,3组受试者年龄、体重、身高、BMI和绝经年限差异均无统计学意义(P>0.05)。

表1 3组受试者基本情况表Table 1 Participants characteristics

1.2 实验设计

太极和快走组老年女性分别接受16周的太极拳和快走训练,随后停止训练进行8周的跟踪测试。所有受试者在实验开始前和开始后每4周测试1次骨密度和骨代谢指标,共测试7次。

1.3 运动方案与实验控制

太极组和快走组均在专业教练指导下进行锻炼。太极组学习24式简化太极拳。每周5次,每次1个小时(10 min热身、40~45 min锻炼和5 min整理运动)。两组受试者的运动强度控制在最大心率(心率=220-年龄)的55%~65%[5]。每日锻炼后即刻由专业测试人员测量受试者腕部桡动脉的脉搏以监测受试者心率,监测其每天的锻炼强度。每日记录每位运动组受试者锻炼出勤情况以监测其参加锻炼的时间和频率。16周的锻炼结束后再进行8周的停练跟踪观察。对照组进行集体阅读报纸、观看录像和听取讲座等,并禁止参加任何有规律的体育活动。24周实验期间,所有受试者应尽量维持实验前的日常生活作息与饮食习惯,禁止参加其它规律的运动,通过定期的问卷调查和电话访问了解受试者日常活动、饮食和作息习惯。

1.4 实验测试

受试者在山东省某体育科研实验室进行7次骨密度和骨代谢指标测试,分别是实验前和实验第4、8、12、16、20、24周。其中,练习阶段以实验前测试值,停练阶段以第16周测试值为基础值,分别分析两个阶段锻炼方式对老年人骨密度和骨代谢的影响。

1.4.1骨密度测试:采用韩国产SONOST2000超声骨密度仪[14,15]对受试者跟骨进行骨密度测定。用酒精棉球将受试者非优势腿[16]的跟骨擦净并涂上耦合剂,将其跟骨固定在水温35 ℃的测定槽中,跟骨正对两侧的探头。固定跟骨后,进行15 s的测试,结束后结果会自动显示,并进行保存打印。测试指标包括跟骨骨质指数(BQI)、超声振幅衰减(BUA)和骨超声传播速度(SOS)。

1.4.2骨代谢指标测试:早晨6~7时,抽取受试者空腹静脉血5 mL,静置后,3 000 r/min离心5 min,分离血清,分装EP管密封待测。使用意大利产的SABA自动生化分析仪(AMS,Analyzer Medical System)[17],按照试剂盒要求进行骨代谢生化标志物的检测。测试指标包括血清钙(Ca)、血清磷(P)和血清碱性磷酸酶(ALP)。

1.5 统计学处理

2 结果

2.1 骨密度指标

图1 不同时间3组跟骨骨质指数变化对比图Fig.1 Comparison of BQI among the three groups over time注:a1,P<0.05,太极组内比较;a2,P<0.05,快走组内比较;b,P<0.05,与快走组比较;c1,P<0.05,太极组与对照组比较;c2,P<0.05,快走组与对照组比较。Note: a1, P<0.05, comparison within the Tai Chi group; a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1,P<0.05,comparison between Tai Chi group and control group; c2,P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.1.1跟骨骨质指数(BQI):由图1可知,太极组和快走组老年女性BQI随实验时间先增大后减小,对照组值逐渐减小。太极组BQI在实验第16周分别较实验前(80.03±14.54 vs 74.51±13.83,P=0.03)和对照组(80.03±14.54 vs 74.06±14.10,P=0.02)差异具有统计学意义;在实验第20周较快走组(79.75±13.90 vs 82.61±14.70,P=0.01)差异具有统计学意义。快走组BQI在实验的第12周分别较实验前(79.39±14.51 vs 73.38±13.60,P=0.04)和对照组(79.39±14.51 vs 72.78±13.11,P=0.02)差异具有统计学意义。而对照组虽然BQI随着实验时间有逐渐减小的趋势但是差异不具有统计学意义(P>0.05)。

上述结果表明,太极拳练习和快走练习均可以有效的提高跟骨骨质指数,说明可以有效的改善跟骨骨密度,在停止练习阶段,两组受试者的跟骨骨质指数相比于对照组,其改善效果得到了维持,同时结果也说明快走练习起到了更有效的改善跟骨骨质的作用。

图2 不同时间3组超声振幅衰减变化对比图Fig.2 Comparison of BUA among the three groups over time注:a2,P<0.05,快走组内比较;b,P<0.05,与快走组比较;c2,P<0.05,快走组与对照组比较。Note: a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c2, P<0.05, comparison between the Brisk Walking group and the control group.

2.1.2超声振幅衰减(BUA):由图2可知,太极组和快走组BUA随实验时间先增大后减小,对照组值逐渐减小。太极组BUA在实验第12周较快走组(45.08±11.94 vs 46.71±13.05,P=0.03)差异具有统计学意义。快走组BUA在第12周分别较实验前(46.71±13.05 vs 44.75±12.08,P=0.04)和对照组(46.71±13.05 vs 43.97±13.02,P=0.01)差异具有统计学意义。太极组和对照组BUA组内比较虽然有规律变化的趋势,但是组内差异不具有统计学意义(P>0.05)。

上述结果表明,太极拳练习和快走练习虽然均可以在一定程度上提高超声振幅衰减值,说明可以有效的改善跟骨骨密度,但是太极组练习者BUA值组内差异随时间变化未出现显著差异,快走组BUA值组内差异出现显著差异,且快走组BUA值相比于太极组和对照组均有显著差异,说明快走练习更有利于提高超声振幅衰减值,更有效地改善跟骨骨密度。

图3 不同时间3组骨超声传播速度变化对比图Fig.3 Comparison of SOS among the three groups over time注:a1,P<0.05,太极组内比较;a2,P<0.05,快走组内比较;b,P<0.05,与快走组比较;c1,P<0.05,太极组与对照组比较;c2,P<0.05,快走组与对照组比较。Note: a1, P<0.05, comparison within the Tai Chi group; a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1, P<0.05, comparison between Tai Chi group and control group; c2,P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.1.3骨超声传播速度(SOS):由图3可知,太极组和快走组SOS随实验时间先增大后减小,对照组值逐渐减小。太极组SOS在实验第16周分别较实验前(1571.73±27.32 vs 1539.64±28.52,P=0.02)、快走组(1571.73±27.32 vs 1583.09±27.54,P=0.04)和对照组(1571.73±27.32 vs 1527.36±26.83,P=0.01)差异具有统计学意义。快走组SOS在实验第12周分别较实验前(1577.57±26.31 vs 1541.73±26.44,P=0.03)和对照组(1577.57±26.31 vs 1530.07±27.06,P=0.04)差异具有统计学意义。

上述结果表明,太极拳练习和快走练习均可以显著提高骨超声传播速度,且在停止练习阶段,两种练习方式的改善效果均得到较好的维持。然而,快走组和太极组组间显著性差异以及组内显著性差异(快走vs 太极:12周vs16周)说明快走练习相比于太极拳练习,其提高效果更显著。

2.2 骨代谢指标

图4 不同时间3组血清钙变化对比图Fig.4 Comparison of serum calcium among the three groups over time注:a1,P<0.05,太极组内比较;b,P<0.05,与快走组比较;c1,P<0.05,太极组与对照组比较;c2,P<0.05,Note: a1, P<0.05, comparison within Tai Chi groups; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c1, P<0.05, comparison between Tai Chi group and control group; c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.1血清钙(Ca):由图4可知,太极组血清Ca随实验时间先减小后增大,但是组内和组间差异不具有统计学意义(P>0.05)。快走组血清Ca随时间先减小后增大,在第16周分别较实验前(2.31±0.21 vs 2.52±0.16,P=0.03)和对照组(2.31±0.21 vs 2.53±0.15,P=0.04)差异具有统计学意义。对照组血清Ca随时间逐渐增大,但组内和组间差异不具有统计学意义(P>0.05)。

上述结果表明,在锻炼阶段,太极拳和快走练习均在第16周显著降低受试者血清钙浓度,表明两种运动方式有利于促进新骨的形成,表现为血清钙沉积到骨骼上。然而在停练阶段,快走组的血清钙水平均得到维持,而太极组的血清钙浓度与对照组没有显著性差异,说明血清钙浓度在停练后没有得到较好的维持。

图5 不同时间3组血清磷变化对比图Fig.5 Comparison of serum P among the three groups over time注:c2,P<0.05,快走组与对照组比较。Note: c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.2血清磷(P):由图5可知,太极组和快走组血P随时间先增大后减小,对照组值逐渐减小,但组内差异不具有显著性(P>0.05)。快走组血P在第16周较对照组(1.32±0.15 vs 1.26±0.12,P=0.02)差异具统计学意义。

上述结果表明,锻炼阶段,太极拳练习对血清磷浓度没有显著影响,快走练习可以有效的增加血清磷浓度,且在停练后对血清磷浓度具有较好的维持效果。

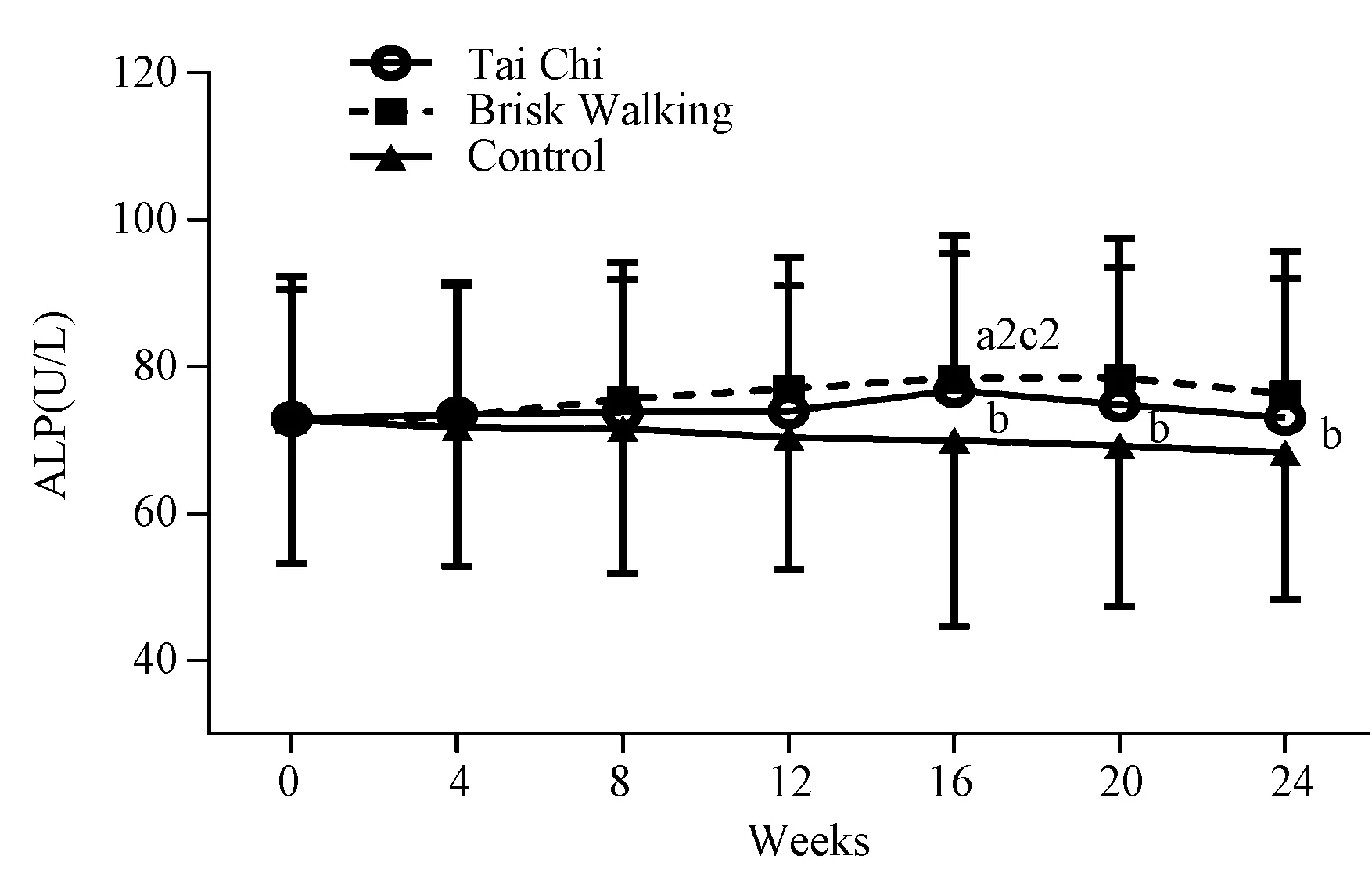

图6 不同时间3组血清碱性磷酸酶变化对比图Fig.6 Comparison of ALP among the three groups over time注:a2,P<0.05,快走组内比较;b,P<0.05,与快走组比较;c2,P<0.05,快走组与对照组比较。Note: a2, P<0.05, comparison within the Brisk Walking group; b, P<0.05, compared with the Brisk Walking group; c2, P<0.05, comparison between Brisk Walking group and control group.

2.2.3血清碱性磷酸酶(ALP):由图6可知,太极组和快走组ALP随时间先增大后减小,对照组值逐渐减小,但差异不具有统计学意义(P>0.05)。太极组ALP在第16周较快走组(76.87±18.53 vs 78.52±19.31,P=0.03)差异具有统计学意义。快走组ALP在第12周较实验前(77.03±17.84 vs 72.61±17.90,P=0.02)和对照组(77.03±17.84 vs 70.40±18.03,P=0.03)差异具有统计学意义。

上述结果表明,在锻炼阶段,快走组在第12周血清碱性磷酸酶浓度显著升高,而太极组血清碱性磷酸酶浓度并没有显著性变化,促进效果不显著;在停练阶段,快走组血清碱性磷酸酶的高浓度效果仅仅维持了4周(实验第16周至第20周)。

3 讨论

老年女性绝经后,雌激素下降,骨量丢失速率明显加快,骨密度减少。当骨密度减少超过一定范围就容易出现一系列临床的不良症状,如骨折、骨质疏松症等。科学的体育锻炼能影响骨代谢,使骨密度增加,延缓骨量的丢失。运动刺激是维持骨形成和骨吸收之间动态平衡的因素之一,当运动负荷增加时,骨的应变增加,结果使骨量增加,骨结构也产生变化。太极拳和快走运动是老年人多采用的运动方式,因其练习方便,强度适宜,深受老年人欢迎。两种运动方式具有不同的运动特点,太极拳运动中下肢关节运动缓而慢,脚底受力较小,犹如“猫步”;快走运动中下肢关节运动快而急,脚跟触地受力较大。通过本文研究结果可知,不同的运动特点对骨密度和骨代谢的影响有所差异。

3.1 锻炼阶段太极拳和快走练习对老年女性骨密度和骨代谢影响

本研究结果中,快走组的BQI、BUA、SOS、Ca、P和ALP指标在锻炼期间组内和组间差异都具有统计学意义,太极组各指标组内和组间差异具有显著性或者出现改善的趋势,说明两种运动对改善骨密度和骨代谢起到一定改善作用。该研究结果也验证了前人的研究结论,运动可以提高骨密度和改善骨代谢[4,17]。Ay等研究发现24周的快走练习(1周3次,每次40 min)可以显著提高女性跟骨骨密度的T值评分,提高幅度为63%[18]。本研究中太极拳和快走锻炼改善效果出现的时间短于上述研究,这可能和练习频率有关。两种运动改善骨质的原因可能是:(1)研究表明运动有助于改善骨的微循环,增加骨皮质血流量,使血钙向骨内输送和破骨细胞向骨细胞转变增加,促进骨形成[19],本研究结果可知血钙含量随着运动时间的增加逐渐降低,碱性磷酸酶随时间逐渐增大,与该研究结果一致。(2)绝经后女性由于雌激素水平的迅速下降,破骨细胞的活性增强,使得骨转换加速,骨吸收大于骨形成,导致骨量和骨密度下降[20],而运动可以促进某些与骨代谢有关的激素或者激素样物质(钙调节激素、生长激素和性激素)的分泌,进而改善骨代谢,促进骨的重建,使骨质得以维持或者增加[21]。(3)研究证明骨密度与骨骼受到的负荷在一定程度上有正相关关系,肌力较强的部位骨密度较高,运动可以增大肌肉体积,增大肌肉力量[22,23]。以上3点可能是太极拳和快走运动提高骨密度和改善骨代谢的原因。

本研究结果显示,锻炼阶段快走运动相比于太极拳运动对骨密度和骨代谢的影响效果更明显(快走vs太极拳:12周vs16周)。这一现象可能与锻炼过程中骨受到的负荷有关。如前文中所述,骨密度与骨骼受到的负荷有正相关关系,最大受力对提高骨密度有很大作用[22,23]。Mao的研究结果显示,太极拳脚步动作方向多变,动作较慢和较轻,类似“猫步”,太极拳练习过程中,脚底受到的地面反作用力小于正常走数值[24]。研究证明快走运动随着步速的增大,脚底受到地面反作用力逐渐增大[25]。以上可知太极拳运动脚底受力可能要小于快走运动,可能导致快走运动对骨密度的影响效果更显著。此外,由于本研究是对跟骨骨密度进行测试,太极拳动作中“蹬脚”、“脚尖虚步点地”等动作脚后跟不接触地面,可能减小了脚后跟在整个动作周期中受地面反作用力的时间比例[26],影响跟骨骨密度,快走运动中脚后跟接触地面的频率为60~70次/分钟,远远高于太极拳[25]。由于以上几点原因可能导致快走运动过程中,脚底受力较大,受力时间较长,对骨密度的影响快于太极拳练习。

3.2 停练阶段太极拳和快走练习对老年女性骨密度和骨代谢影响

本研究结果显示,在停止练习的8周内,太极组和快走组的BQI、BUA、SOS、Ca、P和ALP指标相比于第16周的值组内差异均无统计学意义,相比于对照组组间差异均有统计学意义,但各指标有随时间衰减的趋势,结果说明两组骨密度和骨代谢的提高得到了一定程度的维持;快走组在停练阶段相比于太极组BUA和SOS指标组间差异有显著性,说明快走组的维持效果要好于太极组。

成骨细胞是骨形成过程中的重要功能细胞,主要功能是分泌骨基质(包括胶原与糖蛋白)及进行合成;而破骨细胞是骨吸收过程中的重要功能细胞,激活或抑制某些细胞的活性,调控骨吸收。人进入成年之后,骨吸收和骨形成过程达到一个动态平衡[27]。16周的运动可能打破了骨吸收和骨形成的原有平衡,使骨形成大于骨吸收,致使骨量和骨密度增加。停练阶段只进行8周的实验,一个新平衡的建立和消退需要一定时间来完成,8周的停练时间可能不足以使运动带来的骨密度和骨代谢改善效果出现显著性衰退。

由前文可知,在16周的锻炼结束时,快走运动对老年人骨密度和骨代谢的改善效果好于太极组,虽然在停练阶段骨密度和骨代谢指标出现了一定程度的下降,但从图1~6可知,下降幅度小于太极组和对照组,因此在8周的维持阶段快走组骨密度和骨代谢指标仍然好于太极组,其维持效果好于太极组。

本文虽然对实验设计和实验条件进行了一定控制,但仍然有一些不足,下一步研究将继续增加锻炼方式的种类,分析多种运动对骨密度和骨代谢的影响;延长停练的时间,探究锻炼后停止多长时间骨密度和骨代谢的改善效果开始出现显著衰退。

4 结论

本研究表明,太极拳和快走练习均可以改善老年人的骨密度和骨代谢,但快走练习改善效果更快(太极拳vs快走,16周vs12周);8周的停练阶段,两种练习方式对骨密度和骨代谢均有一定的维持作用,但快走的维持效果更好。因此,相比于太极拳运动,老年人可以将快走运动作为首选提高骨密度和改善骨代谢的练习方式以预防骨质疏松症的发生。