西秦岭碧口地块木皮岩体锆石U—Pb年代学及地球化学特征

卢旭阳+关俊雷+王国芝+戴忠梁+朱国仁

摘要:本文对西秦岭地区碧口地块南侧的木皮岩体进行了系统的锆石U-Pb年代学、岩相学和地球化学研究;探讨了该岩体的地质年代学意义、岩石成因、岩浆来源及其地质意义。木皮岩体岩性为黑云母斜长花岗岩,岩石铝饱和指数(A/CNK)为1.04~1.07,为准铝质-弱过铝质系列岩石,σ为2.323~2.359之间,为钙碱性岩石。岩石具有较高的Sr( 898×10-6~965×10-6)和较低的Y(7.02×10-6~7.88×10-6)含量,Sr/Y比值介于122.46~133.00之间。在稀土元素配分图中呈现出右倾缓慢倾斜型的特征,轻稀土元素富集并出现分馏作用,重稀土元素基本无分馏。(La/Yb)N比值为7.93~9.60,Eu/Eu*值为1.07~1.15之间,属于弱的铕正异常。大离子亲石元素(LILE)出现分化,富集Ba、K而亏损Rb、Th等,高场强元素(HFSE)Nb、Ta、Ti等相对亏损。锆石LA-ICP-MS U-Pb年龄分析表明木皮岩体的形成时代为225.1±3.3Ma,表明该套岩体为晚三叠世早期侵位。地球化学特征分析表明木皮岩体可能主要是由O-型埃达克质岩石组成,这些埃达克质岩石是在造山期后幔源物质底侵使具有火山岛弧性质的下地壳岩石部分熔融上侵并受上地壳混染形成的。

关键词:碧口地块 ;LA-CIP-MS锆石;O-型埃达克质岩石;造山期后

Abstract:This text reach the U-Pb chronology of Zircon and geology and geochemistry for Mupi pluton which in north of Bikou that in west Qinling.We discuss geochronology significane and petrogenesis and magma source and geological significance of this pluton.Zircon LA-ICP-MS U-Pb age analysis show that Mupi plutons formation times is 225.1±3.3Ma.Mupi plutons lithology is Biotite plagioclase granite,the coefficient (A/CNK) is 1.04~1.07,Liteman index 2.323~2.359,is calcium alkalinity.The rock have high Sr(898~965)and low Y(7.02~7.88) ,Sr/Y ratio between 122.46~133.00.The rock show right deviation distribution patteren and weak normal anomaly of Eu.(La/Yb)N ratio between 7.93~9.60,Eu/Eu* is in 1.07~1.15.Moreover,we can see LILE Rb、Sr、K、et deficitly and HFSE Nb、Ta、P、Ti et.relatively enrichment.These feature of Mupi plutons geochmistry show that the rock possible compris of O-type adakite.These adakite rock is lower crust rock which have volcanic arc character diatexis because of mantle derived material under plating in postorogenic.The invasion to upper crust and union dyeing,fainaly formating Mupi pluton.

Key words :Bikou massif ;LA-CIP-MS Zircon;O-type adakite rock;Posttrogeneic

1 引言

碧口地块位于杨子陆块西北缘,是松潘-甘孜造山带、杨子地块与南秦岭造山带交汇演化的重要区域,是区域构造划分与构造演化分析的关键单元(闫全人等,2004)。碧口地块中以枫相院-桐钱坝断裂为界,划分为北侧的横丹浊积岩系和南侧的碧口火山岩系两块区域。近年来,人们对碧口群火山岩做了大量研究工作,提出各种碧口群火山岩形成背景模式,如岛弧、大陆裂谷、洋中脊、洋岛等(闫全人,王宗起等,2004),对碧口地区的花岗岩的研究也主要集中在其成因及年龄方面。最新研究表明碧口群火山岩只能形成与陆内或者陆缘有关的构造环境(张宏飞等,2004;徐学义等,2003俞学慧2003;刘铁庚等,1999);吕崧等(2002)认为该地区花岗岩体属埃达克型花岗岩,并测得木皮岩体结晶年龄(226±2Ma)、阳壩岩体(215±8Ma)、南一里岩体(224±5Ma)等岩体的锆石U-Pb年龄,并认为晚三叠世碧口地块与南秦岭造山带具有相似的地壳构造环境,这些花岗质岩体都是由加厚下地壳部分熔融形成的,得出碧口地块在晚三叠世-早侏罗世发生了向南西的斜向挤出构造的结论。虽然对于这些岩体前人已经有了一定程度的研究,但是关于这些岩体的形成时代的认识并不统一,岩体形成的构造背景也存在争议,岩体的成因认识也各有不同观点。

本文选择侵位于碧口群火山岩中的木皮岩体为重点,通过野外实地考察,系统的地球化学和U-Pb地质年代学分析,对岩体的成因和形成环境做进一步探讨,认为木皮岩体形成于造山期后阶段,是由造山过程中岩石圈拆沉作用诱发幔源物质底侵加热下地壳使下地壳发生部分熔融并沿断裂上侵后形成木皮岩体。

2 区域地质背景及岩体地质特征

碧口群处于秦岭微板块处于杨子古陆间的过渡带内,是西秦岭地区最古老的一套地层,地层总体走向为北东向,总面积约8000Km2。碧口地块的主体由碧口群火山岩系和横丹群浊积岩系构成。碧口群火山岩系分布在碧口地块南部主要由细碧岩类和石英角斑岩类组成,角斑岩很少出现,细碧岩类包括细碧岩、细碧玢岩、细碧质凝灰岩及细碧质火山角砾岩;石英角斑岩类包括石英角斑岩及石英角斑质凝灰岩(徐学义等,2002)。碧口群火山岩系喷发于大陆裂谷环境(夏林圻、徐学义等,2007),发育时限为840~776Ma,即新元古代(闫全人、王宗起等,2003)。横丹群浊积岩系分布在碧口地块北部,是一套巨厚的浊流沉积,以向南或南东倾斜构造产出,新近研究表明该沉积地层物源为南侧碧口火山岩系,且根据其相序、组构、沉积特征等综合分析认为横丹浊积岩系为弧前盆地充填物,动力学机制为洋壳板块向南俯冲于杨子板块被动陆缘之下,时代可能在晚古生代(闫全人、王宗起、A.D.H。Hanson等,2002)。

本文所选的木皮岩体位于碧口地块西南端(图2-1),侵位于碧口群火山岩系中平武木皮复式背斜的核部。本次研究选取木皮岩体的黑云母斜长花岗岩(D6055)为研究对象。岩石新鲜面呈灰白-灰黑色,中细粒结构,可见少量长石斑晶,块状构造,主要矿物组成为斜长石(>65%),石英(23%±),黑云母(8%±),副矿物有:磷灰石,锆石,磁铁矿等。斜长石呈较自形的板状,柱状,蚀变明显,沿解理分布较多的云母或者绢云母。有时可见较大的石英颗粒,角闪石几乎被绿泥石取代不可见(图2-2)。

3 样品描述及分析方法

本文采样点位于木皮镇以南的公路沿线。岩石薄片磨制在国土资源部西南矿产资源监督检测中心完成,在蔡司Axioskop40偏光显微镜下进行薄片鉴定、照相等。

D6055样品薄片下定名为中粗粒黑云母斜长花岗岩。岩石呈灰白色,中粗粒花岗结构,块状构造。主要矿物成分为:斜长石70%+,石英25%左右,黑云母3%左右。通过野外对岩石的结构构造观察的基础上,进行了系统的样品采集,之后完成了对样品主量元素和微量元素的分析和数据处理,又从样品N6055中挑选锆石,研究了其显微构造和阴极发光照相,对其中具有清晰震荡环带的34颗锆石进行了U-Pb定年分析测定。

锆石挑选在廊坊区调所实验室完成,样品经手工粉碎,后按常规重力及电磁法浮选出可能的锆石颗粒,最后在双目镜下挑选出锆石颗粒。锆石U-Pb同位素定年在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(CPMR)利用LA-ICP-MS分析完成,激光光束直径32μ,采用GSE-1J校正元素含量,标准锆石测试采用的参数标准为91500std(1064Ma)、Gj-1(600Ma)。数据处理采用软件ICPMSDataCalv3.8处理。普通 Pb 由实测204Pb 校正。所有测点的误差均为1σ,所采用的207Pb/206Pb 加权平均年龄具95%的置信度。挑选锆石时,选择晶形相似、晶體形态完整、内部结构清晰且震荡环带发育的柱状锆石颗粒,在无裂隙、无包裹体或杂质的干净部位打点测试。

岩石主量元素和微量元素在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室(CPMR)测得,主量元素利用XRF方法,分析准确度优于5%;微量元素利用ICP-MS方法测定,分析精度优于10%,其中稀土元素分析精度优于5%,符合数据分析需要。

4 分析结果

4.1 锆石U-Pb年龄

样品N6055中的锆石颗粒较小,粒径介于50μm~130μm之间,但形态完好,晶型基本相同为柱状-针状,显示为快速结晶过程;CL图像中多数锆石的环带较为发育,属岩浆结晶产物,少数含有明显的不规则核部,它们应当属于继承性锆石。

该样品共选取37个测点,所测结果列于表1。文章选取其中的34个具有代表性的测试数据进行分析,34颗锆石的Th含量为122×10-6~434×10-6,U含量变化于314×10-6~933×10-6之间,Th/U比值为0.158~0.448,均大于0.1,表明锆石为岩浆成因(Belousova et al.,2002)。这34颗锆石中一号测试点年龄为1562Ma,估计可能是基底混入的锆石,11号测试点年龄为498Ma,可能是该点处于核与边部过渡部位的影响所致。所有锆石的谐和年龄为225.1±3.6Ma(图3),应代表木皮岩体的岩石结晶年龄。

4.2 岩石地球化学组成

岩石的主量和微量元素地球化学组成见表2。所测四个岩石样品总体化学成分偏酸性,其SiO2含量变化于68.3%~68.8%之间,两个样品Al2O3含量均大于15%。H6055中Al2O3的含量变化于16.66%~16.85%, K2O/ Na2O比值为0.32~0.34,MgO含量为1.46%~1.51%。铝指数(A/CNK)为1.04~1.07,为准铝质-弱铝质系列岩石,里特曼指数σ为2.323~2.359之间,为钙碱性岩石(图4)。H6055的Sr含量较高,介于898×10-6~965×10-6之间,Y含量较低,介于7.02×10-6~7.88×10-6之间。Sr/Y比值介于122.46~133.00之间,(La/Yb)N比值为7.93~9.60,Eu/Eu*值为1.07~1.15之间。在球粒陨石标准化的REE配分型式图上(图5-A),H6055表现为弱的Eu正异常和Sm弱的负异常,与吕崧等(2010)所测(图6)的Eu强烈负异常相比差异较大,另外都有明显的轻稀土富集和重稀土亏损的配分形式,强烈亏损重稀土Yb(Yb=0.62×10-6~0.73×10-6<1.8×10-6)。在原始地幔标准化的微量元素蛛网图上(图5-B)表现为强烈的Ba、K、Sr、Hf、Zr的正异常和Nb、Eu的负异常,而吕崧等(2010)所得数据则表现为强烈的Sr、Zr正异常和Nb、Ti负异常(图6),总体上来说在一定范围内是一致的,但是在Yb元素方面表现差异巨大。

(标准化数值据Sun and McDonough,1989)

5 讨论

5.1构造背景分析

从主量元素上看,A/CNK<1.1,应属于I型花岗岩,是活动大陆边缘的产物,主要形成各种英云闪长岩到花岗闪长岩和花岗岩(刘家远等,1989)。在微量元素方面表现出高Sr、低Y和贫Yb的特征(图5),具有相当高的Sr/Y比值(Sr/Y=122.46~133.00),与埃达克岩特征一致,在Y-Sr/Y图解中(图7)也相应的落入埃达克岩区域内,而在YbN-(La/Yb)N图解中落入准埃达克岩区域(图7)。

张旗等(2008)总结了不同产状,不同特征的埃达克岩,认为埃达克岩可以根据其Na2O和K2O含量分为低钾(Na2O/K2O>12)、中钾(Na2O/K2O>2)、高钾(Na2O/K2O=0.8~2.0)和超钾质(Na2O/K2O<1)4类,并认为,低钾和中钾属于O-型埃达克岩,而高钾和超钾的埃达克岩属于C-型埃达克岩。按照这一分类原则,木皮岩体的Na2O/K2O比值为2.92~3.11,属于中钾O-型埃达克岩。中钾埃达克岩大多发育在环太平洋带,产于岛弧或者活动陆缘环境,其成因主要与板片熔融有关(Defant and Drummond,1990),但是也有可能与岛弧或活动或活动陆缘下地壳底部玄武质岩浆的底侵作用有关(Atherton and Petford,1993)。

在稀土元素配分图中轻稀土(LREE)的相对富集和重稀土(HREE)的相对亏损,且Yb=0.62×10-6~0.73×10-6<1.9×10-6,Y=7.02×10-6~7.88×10-6<18×10-6,这些指示源区残留相可能有石榴子石,因为重稀土元素优先富集于石榴子石。Eu的轻度正异常,指示岩浆源区没有或者很少斜长石残留,这与室内镜下观察到大量斜长石是吻合的。

在微量元素蛛网图中Sr和K的富集指示岩石是与消减作用有关的花岗质岩石(张旗等,2009), Nb-Ta优先残留于地幔,而Ti则不容易进入熔体,这三种元素的相对亏损显示岩石的形成有大陆地壳物质参与,同时Zr元素易进入熔体或保留于熔体中,它的相对富集也指示有地壳物质参与岩石的形成。另外岩石具有较高的原始地幔标准化Th/Nb比值(6.56~7.66>1)和低Nb/La比值(0.32~0.35<1)是地壳混染的两个可靠的微量元素指示。此外样品全部显示Nb的负异常,其他高场强元素也相对亏损,这种岩浆可见于以岛弧物质为物源的壳源花岗岩(张旗等2002)。

Sisson et al.(2005)证实低钾玄武质岩石部分熔融不可能产生高钾岩浆,岛弧玄武质下地壳部分熔融作用可以形成大量中钾到高钾钙碱性长英质岩浆,熔融反应为角闪石和黑云母裂解。Moyen(2009)研究表明源岩成分对于熔体的Sr/Y和La/Yb具有重要的控制作用,陆壳岩石相比于洋壳玄武岩具有更高的Sr/Y比值和Al2O3含量,在一定压力条件下发生部分熔融作用时,其残留相很容易出现石榴子石,这时大陆下地壳起源的长英质岩浆一般也具有高Sr/Y比值和亏损重稀土。各种特征表明木皮岩体的岩浆应该形成于陆内挤压环境下的下地壳岩石熔融产生。

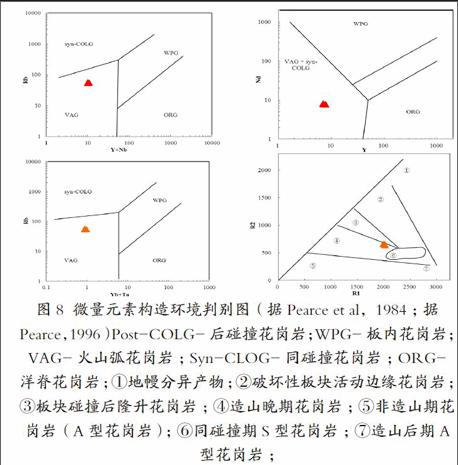

在Rb-(Yb+Ta)(图8-3)和Nb-Y(图8-2)图解上,数据点落在火山弧花岗岩(VAG)和同碰撞花岗岩(Syn-CLOG)区域内,在Rb-(Y+Nb)(图8-1)图解中,数据落入火山弧花岗岩区域内,显示岩石在元素组成上具有火山弧环境特征,在R1-R2(图8-4)图解中数据落在板块碰撞后隆升花岗岩区域和造山晚期花岗岩区域。

5.2 岩体成因

研究表明(Dong Y P,Liu X M,Zhang G W,et al.2000):南秦岭造山带形成于中三叠世勉略洋壳沿勉略缝合带向北插入秦岭微板块之下及其后的华北和杨子板块发生大规模陆-陆碰撞,而碧口地块夹持于勉略带以南,龙门山造山带以北,造山过程中地壳受到强烈的横向缩短和构造挤压变形,导致地壳明显增厚。在这个过程种可能發生加厚下地壳的部分熔融而产生岩浆上侵,也可能会有下地壳发生拆沉作用而形成岩浆,也有可能是俯冲板片发生部分熔融并在后期沿构造裂隙上侵形成岩体,那么对于木皮岩体的形成又是怎样的一种模式呢?

地壳增厚会导致下地壳地温升高,同时压力下降,可能会引发外来流体的混入致使下地壳物质部分熔融,也有可能引发下地壳含水矿物(如云母类或角闪石)发生脱水反应而导致的地壳物质部分熔融,该成因的岩浆往往需要地壳块体向上快速挤出。而该岩体的岩石早元素组成上并没有发生明显的与外来物质相混的特征,并且岩石镜下特征和微量元素特征也不支持矿物脱水放应的方式,因为这种机制也没有足够的动力使岩浆上升至浅部。因此木皮岩体不是地壳加厚背景的减压机制下形成的。

王二七等,吕崧等最新的研究认为碧口地块可能是在挤压-逆冲作用下沿青川-平武断层左行走滑(王二七等,2001)向SW方向侧向挤出形成的构造体(吕崧等,2010),按照这一观点,碧口地块形成过程中有可能使下部地壳岩石发生部分熔融,但是由于碧口地体挤出后在没有地幔热源提供动力的情况下,岩浆是难以上侵至地壳浅部的,另外这种模式也难以解释碧口地体南侧松潘-甘孜造山带中呈面状分布的印支期花岗岩类的成因。

秦岭造山带沿南秦岭勉略带-大别山的碰撞主要发生在中生代早起,形成南秦岭造山带,并最终完成杨子板块的全面碰撞(张宏飞等,1996;张国伟等,1997,2001;郑永飞,2008)全面碰撞作用的时间主要发生在254Ma~220Ma,秦岭造山带的主造山期为242±21Ma(李曙光等,1996)。而木皮岩体的结晶年龄为225.1±3.3Ma,晚于主造山期,所以木皮岩体也不太可能是俯冲板片部分熔融形成的。

另外高山等(1999)根据地壳的化学组成推测秦岭造山带在这一时期存在明显的拆沉作用,而拆沉作用会产生幔源物质与壳源物质混合的岩浆或产生由幔源物质底侵引起下地壳物质部分熔融而产生岩浆上侵。而前述的岩石地球化学特征表明该岩体并没有明显的与幔源物质发生混染。

综上,本文认为木皮岩体是造山期后,岩石圈拆沉引发幔源物质底侵加热下地壳使下地壳物质部分熔融,并且岩浆在向上侵位过程中受到地壳混染,最终在浅部结晶形成木皮岩体。

6 结论

通过对木皮岩体黑云母斜长花岗岩的的锆石U-Pb年龄、地质和地球化学特征及其构造环境的详细研究,得出如下结论:

木皮岩体的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄为225.1Ma(MSWD=3.3),形成于晚三叠世。

木皮岩体的黑云母斜长花岗岩具有准过铝质的I型花岗岩特征,岩浆来源为下地壳,岩石具有典型的O-型埃达克岩特征。

木皮岩体形成于造山期后阶段,为造山花岗岩类,杨子板块与松潘-甘孜地块全面碰撞闭合后岩石圈发生拆沉作用诱发幔源物质底侵并提供热源和动力使下地壳岩石部分熔融上侵,并侵位于背斜核部。是印支期发生的岩浆侵入活动在西秦岭的体现。

参考文献

[1]秦江锋,赖绍聪,李永飞. 扬子板块北缘碧口地区阳坝花岗闪长岩体成因研究及其地质意义[J]. 岩石学报,2005,03:697-710.

[2]闫全人,王宗起,A.D.Hanson,P.A.Druschke,王涛,闫臻.南秦岭横丹浊积岩系——晚古生代发育于扬子板块被动陆缘上的弧前盆地充填物[J].地质通报,2002,Z2:495-500.

[3]王宗起,闫全人,闫臻,王涛,姜春发,高联达,李秋根,陈隽璐,张英利,刘平,谢春林,向忠金.秦岭造山带主要大地构造单元的新划分[J].地质学报,2009,11:1527-1546.

[4]肖安成,魏国齐,沈中延,王亮,杨威,钱俊锋.扬子地块与南秦岭造山带的盆山系统与构造耦合[J].岩石学报,2011,03:601-611.

[5]平先权,郑建平,熊庆,张志海,夏冰.扬子西北缘碧口块体花岗质岩体锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其地质意义[J].吉林大学学报(地球科学版),2014,04:1200-1218.

[6]李永飞.扬子板块北缘碧口火山岩系岩石地球化学研究[D].西北大学,2006.

[7]刘鹤,颜丹平,魏国庆. 扬子板块西北缘碧口地块变形变质作用序列——松潘—甘孜造山带伸展垮塌事件的意义[J]. 地质学报,2008,04:464-474+578-579.

[8]李佐臣,裴先治,丁仨平,刘战庆,李瑞保,孙雨,冯建赟,张亚峰. 川西北碧口地块老河沟岩体和筛子岩岩体地球化学特征及其构造环境[J]. 地质学报,2010,03:343-356.

[9]吕崧,颜丹平,王焰,高剑峰,漆亮. 碧口地块麻山、木皮岩体岩石地球化学与地质年代学:对构造属性的指示意义[J]. 岩石学报,2010,06:1889-1901.

[10]杨晨. 碧口地块构造演化[D].西北大学,2011.

[11]袁士松,阎凤增,齐金忠,葛良胜,郭晓东,喻万强,杨玉霞,余金元,吴春俊. 碧口地块北缘花岗岩脉地球化学特征、成因机制及与金成矿关系探讨[J]. 矿物岩石,2013,04:29-41.

[12]骆金诚,赖绍聪,秦江锋,李学军,臧文娟,李海波. 碧口地块王坝楚花岗岩成因及其地质意义[J]. 西北大学学报(自然科学版),2010,06:1055-1063.

[13]李佐臣,裴先治,丁仨平,刘战庆,李瑞保,李高阳,李夫杰,王飞. 川西北平武地区南一里花岗岩体地球化学特征及其构造环境[J]. 地质学报,2009,02:260-271.

[14]李佐臣,裴先治,丁仨平,刘战庆,王飞,李高阳,李瑞保,李夫杰. 川西北平武地区南一里花岗闪长岩锆石U-Pb定年及其地质意义[J]. 中国地质,2007,06:1003-1012.

[15]李佐臣,裴先治,李瑞保,裴磊,刘成军,陈国超,陈有炘,徐通,楊杰,魏博. 扬子地块西北缘刘家坪地区大滩花岗岩体年代学、地球化学及其构造环境[J]. 地质论评,2013,05:869-884.

[16]徐学义,夏祖春,夏林圻. 碧口群火山旋回及其地质构造意义[J]. 地质通报,2002,Z2:478-485.

[17]夏祖春,夏林圻,徐学义,赵江天. 碧口群火山岩性质及形成环境[J]. 地质论评,1999,S1:681-688.

[18]夏祖春,夏林圻,徐学义,赵江天. 碧口群形成地质构造环境研究[A]. 中国地质学会.“九五”全国地质科技重要成果论文集[C].中国地质学会:,2000:5.

[19]徐学义,夏祖春,夏林圻. 碧口群大陆裂谷火山岩特征及其构造意义[A]. 中国地质调查局、国土资源部国际合作与科学技术司.青藏高原及邻区地质与资源环境学术讨论会论文摘要汇编[C].中国地质调查局、国土资源部国际合作与科学技术司:,2003:2.

[20]李永飞,赖绍聪,秦江锋,刘鑫,王娟. 碧口火山岩系地球化学特征及Sr-Nd-Pb同位素组成——晋宁期扬子北缘裂解的证据[J]. 中国科学(D辑:地球科学),2007,S1:295-306.

[21]李威. 碧口群建造与构造[J]. 地球科学与环境学报,1986,01:12-22.

[22]黄雄飞,莫宣学,喻学惠,李小伟,丁一,韦萍,文言. 西秦岭宕昌地区晚三叠世酸性火山岩的锆石U-Pb年代学、地球化学及其地质意义[J]. 岩石学报,2013,11:3968-3980.

[23]冯益民,曹宣铎,张二朋,胡云绪,潘晓萍,杨军录,贾群子,李文明. 西秦岭造山带的演化、构造格局和性质[J]. 西北地质,2003,01:1-10.

[24]耿英英. 扬子地块北缘花岗岩SHRIMP锆石U-Pb定年及地球化学特征研究[D].中国地质大学(北京),2010.

[25]霍福臣,李永军. 西秦岭造山带的演化[J]. 甘肃地质学报,1996,01:3-4+6-17.

[26]骆必继. 西秦岭造山带印支期岩浆作用及深部过程[D].中国地质大学,2013.

[27]殷先明. 西秦岭中生代花岗岩类岩浆作用及成矿[J]. 甘肃地质,2015,01:1-10+58.

[28]严克明,耿树方. 秦巴及邻区构造研究的新进展和新认识[J]. 中国区域地质,1993,04:289-301.

[29]王宗起,闫臻,王涛,高联达,闫全人,陈隽璐,李秋根,姜春发,刘平,张英利,谢春林,向忠金. 秦岭造山带主要疑难地层时代研究的新进展[J]. 地球学报,2009,05:561-570.

[30]张国伟. 试论秦岭造山带岩石圈构造演化基本特征[J]. 西北大学学报(自然科学版),1991,02:77-87.

[31]闫臻,王宗起,李继亮,许志琴,邓晋福. 西秦岭楔的构造属性及其增生造山过程[J]. 岩石学报,2012,06:1808-1828.

[32]张宏飞,靳兰兰,张利,Nigel Harris,周炼,胡圣虹,张本仁. 西秦岭花岗岩类地球化学和Pb-Sr-Nd同位素组成对基底性质及其构造属性的限制[J]. 中国科学(D辑:地球科学),2005,10:10-22.

[33]徐学义,陈隽璐,高婷,李平,李婷. 西秦岭北缘花岗质岩浆作用及构造演化[J]. 岩石学报,2014,02:371-389.

[34]黄雄飞,莫宣学,喻学惠,李小伟,杨梦楚,罗明非,和文言,于峻川. 西秦岭印支期高Sr/Y花岗岩类的成因及动力学背景——以同仁地区舍哈力吉岩体为例[J]. 岩石学报,2014,11:3255-3270.

[35]张旗,殷先明,殷勇,金惟俊,王元龍,赵彦庆. 西秦岭与埃达克岩和喜马拉雅型花岗岩有关的金铜成矿及找矿问题[J]. 岩石学报,2009,12:3103-3122.

[36]张国伟,郭安林,姚安平. 中国大陆构造中的西秦岭—松潘大陆构造结[J]. 地学前缘,2004,03:23-32.

[37]王婧,张宏飞,徐旺春,蔡宏明. 西秦岭党川地区花岗岩的成因及其构造意义[J]. 地球科学(中国地质大学学报),2008,04:474-486.

[38]喻学惠,莫宣学,赵志丹,和文言,李勇. 西秦岭新生代双峰式火山作用及南北构造带成因初探[J]. 岩石学报,2011,07:2195-2202.

[39]陈岳龙,李大鹏,周建,张宏飞,刘飞,聂兰仕,蒋丽婷,柳小明. 中国西秦岭碎屑锆石U-Pb年龄及其构造意义[J]. 地学前缘,2008,04:88-107.

[40]孙小攀,徐学义,陈隽璐,高婷,李婷,李现冰,李晓英. 西秦岭江里沟花岗岩体地球化学特征、年代学及地质意义[J]. 地质学报,2013,03:330-342.

[41]徐学义,李婷,陈隽璐,李平. 西秦岭西段花岗岩浆作用与成矿[J]. 西北地质,2012,04:76-82.

[42]辛宇佳. 西秦岭北部花岗岩地球化学特征及其大地构造意义[D].中南大学,2014.

[43]高婷. 西秦岭西段北部重要侵入体年代学、地质地球化学、形成构造环境及与成矿作用关系[D].长安大学,2011.

[44]秦江锋. 秦岭造山带晚三叠世花岗岩类成因机制及深部动力学背景[D].西北大学,2010.

[45]Sun S S,McDonough W F.Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts;implications for mantle composition and process.In:saunders A D,Norry M J.eds.Magmatism in the Ocean Basins.Geological Society Publications.London,Unnited Kingdom,1989.313-345

[46]张旗,金惟俊,熊小林,李承东,王元龙. 中国不同时代O型埃达克岩的特征及其意义[J]. 大地构造与成矿学,2009,03:432-447.

[47]张旗. 埃达克岩研究的回顾和前瞻[J]. 中国地质,2008,01:32-39.

[48]张旗,王焰,刘红涛,王元龙,李之彤. 中国埃达克岩的时空分布及其形成背景 附:《国内关于埃达克岩的争论》[J]. 地学前缘,2003,04:385-400.

[49]张旗,王焰,钱青,杨进辉,王元龙,赵太平,郭光军. 中国东部燕山期埃达克岩的特征及其构造-成矿意义[J]. 岩石学报,2001,02:236-244.

[50]Defant MJ and Drummond MS .1990.Derivation of some modern arcmagmas by melting of young subducted lithosphere.Nature,347(6294):662-665.

[51]Atherton MP and Petford N.1993.Generation of sodium-rich magmas from newly underplated basaltic crust.Nature,362:144-146.

[52]Dong Y P,Liu X M,Zhang G W,et al. Triassic diorites and granitoids in the Foping area:constraint on the conversion from subduction to collision in the Qinling orogen,China[J].Journal of Asian Earth Sciences,2011,47:213-237.