大面积填土下超固结土的沉降研究

孙东明+张弘

【摘 要】在建设工程中,场地经常需要进行大面积填土,此时对工期要求严格的工程来说原地面的沉降量及固结时间问题就成为了关键。本文对大量原状土试验数据进行统计分析,对超固结土场地进行了沉降计算,并与实测沉降观测数据进行对比,工程实践效果良好,对类似大面积填土下超固结土的沉降计算具有启示和借鉴意义。

【关键词】大面积填土;地基沉降;超固结土;沉降观测

0 引言

地基沉降一直是土力学中的一项重要研究课题,也是一直困扰工程界的一项难题。自1923年Terzaghi提出一维固结理论[1]以来,地基沉降的理论研究不断取得进展。1936年Rendulic又将Terzaghi的一维固结理论推广到二维和三维情况,得出Terzaghi—Rendulic固结理论。1941年Boit以Terzaghi一维固结理论的假定条件,从弹性理论出发导出了三维固结理论方程。1967年Gibson等人提出了一维有限非线性应变固结理论[2]。土的固结理论主要用于解决任意时刻土的变形,工程中计算土的最终固结沉降量使用最普遍、最基础的方法就是分层总和法。1936年A.Casagrande将压缩试验结果的表示方法,从e~P曲线改为e~lgP曲线,并根据后者发现了寻找前期固结压力Pc作图方法[3],后期学者根据这一理论推导出考虑土体应力历史影响的一维沉降计算公式。本文正是利用这一公式,采取分层总和法计算大面积填土下超固结土的沉降。

1 工程概况及场地工程地质条件

长春龙嘉机场位于长春市约21公里处,长吉高速公路北侧,交通方便,其行政辖区为九台市龙家堡镇,拟建T2航站楼场地地貌单元为波状台地,地势西高东低,地势较平坦。设计室内地坪的绝对标高比现有场地高出约6m,为高填方区域,且填土范围广阔,为大面积填土。室内地面的使用荷载约为15~20kPa。由于工期紧张,预估填土后原地面的最终沉降量和沉降固结时间就成为了决定上层建筑设计及施工方案的关键问题。

场地处于相对稳定地段,场地地震动峰值加速度值为0.10g,地震基本烈度为Ⅶ度,地震动反应谱特征周期为0.35s,场地等效剪切波速Vse=164~181m/s,为中软土,覆盖层厚度约25.5m,场地类别为Ⅱ类,属建筑抗震一般地段,土层均匀、稳定,层面坡度小于10%,为均匀地基。气候属于温带大陆性季风气候区,地下稳定水位8.8m,地基土为季节性冻土,标准冻深1.6m,③层粉质黏土冻胀类别为弱冻胀,④层粉质黏土冻胀类别为冻胀。

场地钻孔控制深度范围内,上部主要为第四系中更新统(Q2apl)冲洪积地层,下伏为白垩系下统(K1q)泉头组的红褐色的泥岩及砂岩,具体地层分布见表1:

2 沉降计算分析

现场采用钻探设备取原状土样2108件,根据场区地层分布规律划分地层,充分考虑了取样、试验操作等因素对测试成果的影响,认真筛选土层测试、试验指标,剔除明显不合理数据后,采用数理统计方法得出参数的最大值、最小值、平均值、变异系数、标准值等统计指标,各土层参数见表2。

根据先期固结压力判别场地土的压密状态,见表3。

由表2可知本场地土属超固结土(OCR>1),假定大面积填土厚度6m,道面荷载20kPa,上部填土与道面荷载产生的附加应力为无限大,对计算土层各个深度点所产生的平均附加应力相等pz=20×6+20=140kPa。根据《工程地质手册》(第四版),地基沉降量按考虑应力历史计算,公式如下:

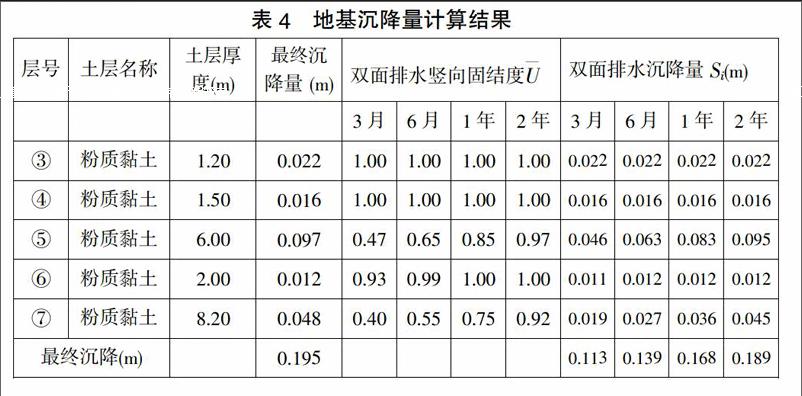

由于粉质黏土层下为中砂、粗砂层,连续性、贯通性较好,按双面排水考虑。对第②层耕植土做清表处理,各土层按时间节点的竖向固结度及沉降量见表4。

由计算得知,土层最终沉降量为19.5cm,加载3个月的沉降量为11.3cm。

随后我们在场地内进行了沉降观测试验,填土高度约7.0m,填土过程持续2个月完成,后续观测持续至4个月,期间共观测36次,沉降监测点共埋设5个,填土范围中间1个,其余4个按照东西南北四个方向间隔中心点15米埋设,沉降监测点距离填土边缘不小于20米。通过对数据整理分析,剔除粗差后,數据结果符合精度要求,观测结果可靠。累计沉降量与时间关系曲线图见图1。

由图中可看到,各观测点最大沉降差1.6mm,无不均匀沉降出现。开始填土的一个月期间,沉降持续发展,沉降速率约1.64mm·d-1,填土1.3-1.8月沉降速率最大,达2.76mm·d-1,然后沉降速率减缓,进入相对稳定阶段。从开始填土到沉降3个月,沉降量为10.6cm,这与理论计算得出的3个月沉降量11.3cm非常相近。但理论计算最终沉降量为19.5cm,由观测试验得到的最终沉降量经拟合分析预估为12cm,存在一定误差,分析原因是土层参数统计和观测数据初处理拟合引起的弱化[4]。但从总体分析来看,此次沉降理论计算值还是与实际较吻合的,为基础形式及地基处理提供了比较贴切的设计依据,达到了解决实际问题的目的。

3 结论

本文通过对大量原状土试验数据进行统计分析,得到比较准确的土层参数,利用超固结土沉降计算公式对场地进行了沉降计算,并与实测沉降观测数据进行对比,填土三个月的沉降数据是比较符合的,从长期效果来看存在一定误差,这与理论计算参数的选取和观测数据初处理拟合误差存在一定的关系,但从总体来看,沉降理论计算值对基础形式及地基处理提供了比较贴切的设计依据,达到了解决实际问题的目的,对类似大面积填土下超固结土的沉降计算具有启示和借鉴意义。

【参考文献】

[1]洪毓康.土质学与土力学(第二版)[M].北京:人民交通出版社,1999:32-88.

[2]折学森.软土地基沉降计算[M].北京:人民交通出版社,1998:15-66.

[3]王猛.软土地基沉降量组成及其计算方法分析[J].工程力学增刊,2003:958-961.

[4]姚天宇,单炜.软土地基路堤沉降计算与反演分析[D].硕士学位论文.2006:40-46.

[责任编辑:朱丽娜]