地面无人作战系统及环境感知雷达发展概述

孙晓舟+刘露

【摘 要】本文对无人作战系统进行了简要概述,重点分析了地面无人作战系统的发展现状、系统组成和关键技术。雷达作为地面无人系统环境感知的一种重要传感器,具有作用距离远、不受恶劣环境因素影响的优点。本文分析了环境感知雷達的研究现状和关键技术,并对无人作战系统环境感知雷达未来发展所面对的主要问题进行了阐述。

【关键词】无人作战系统;环境感知;雷达

【Abstract】In this paper, the unmanned combat system(UCS) is briefly described, and we focus on the development status,composition and key technologies of the UCS. Radar, as an important sensor for the environment perception of UGV, has the advantages of a remote detection and free from adverse environment effects. This paper analyzes the research status and key technologies of environmental sensing radar(ESR), and expounds the problems faced by the ESR in the future development.

【Key words】Unmanned combat system;Environment perception;Radar

0 引言

未来战争中信息战、空袭战、机动战、甚至核生化战斗可能同时并存,各种高技术武器装备充斥战场,命中精度高,机动性强,射程远,杀伤威力大,这对交战上方都构成极大的威胁。如何以最小的损失(包括人员伤亡)取得最大的战果,这是各国军事作战部门优先关注的问题。此外,各国在发展新武器时还面对预算日趋拮据而装备费用日趋上涨的困境。无人化的作战系统[1]正是满足上述需求的经济有效的途径。

无人作战系统的出现标志着无人系统将从过去作为执行侦察监视[2]、通信中继和毁伤评估[3]等任务的作战支援装备,升级为未来能够对重要目标实施精确打击的主要作战装备之一。

地面无人作战系统必须具备对复杂环境的适应性,因此对环境感知提出了非常高的要求。虽然可见光/红外相机、激光雷达可独立或融合应用于对结构化道路状态进行感知,但在适应夜晚、雨雪、等不利天气,以及应对野外地形、植被覆盖、凹陷障碍等复杂环境时,感知能力即凸显不足。雷达是一种广域侦察探测设备,其在地面无人系统环境感知领域将发挥越来越重要的作用。

1 无人作战系统概述

无人作战系统[4]是由无人作战平台、任务载荷、指挥控制系统以及空-天-地信息网络组成的综合化作战系统,是信息化战争中夺取信息优势、实施精确打击、完成特殊作战任务的重要手段之一。根据不同使用区域,无人作战系统可分为无人机系统、地面无人作战系统、海上无人作战系统,包括无人潜航器、无人水面艇等。

相对于有人作战系统,无人作战系统的优势和特点如下:

(1)以作战任务为中心,简化系统设计,降低使用和保障费用。随着信息技术的发展,网络中心战体系在美国已进入实践阶段,无人作战系统发展开始由“以平台为中心”向“以任务能力为中心”转变。无人作战系统的设计可以不考虑乘员需求,许多受到人身安全、人的生理限制的技术都可以在无人作战系统中使用,因此可以具有更小的体积、更轻的重量、更强的机动性、更好的隐身性能、更长的航时、更高的过载,更强的生存能力等优点,从而极大地提高作战效能。另外,无人作战系统不需要驾驶室、环境控制和防护救生等系统,大大降低了研制和生产费用,更重要的是能节省使用与保障费用。

(2)可执行“枯燥的、恶劣的和危险的”任务。作战人员是作战行动的最宝贵资源,因而在“非接触,零伤亡”战略目标的驱动下,需要将一些必须执行的“枯燥的、恶劣的和危险的”任务交由无人作战系统去执行。另外,在与有人系统协同作战时,无人作战系统还可以在关键时刻牺牲自己以保全有人系统人员的安全,从而大幅度降低作战人员的伤亡程度。

(3)智能化程度高,能有效应对突发情况。无人作战系统是高度智能化武器系统,其发展体现了信息化、无人化装备的特点,是信息化装备与机械化装备的有机结合。无人作战系统区别于有人系统的重要标志就是“人在环内,不在机上”。智能控制不仅表现为可以依据事先的规划指令和任务实施过程中人在回路的应变指令进行最优自主控制,更重要的是体现在控制系统可以根据自身对内部、外部的感知信息,结合任务要求,自主对路径、规避、目标等选择做出决策,形成最优作战方案,实现最佳作战效能。在遇到突发事件和信息链路中断时,将需要完全自主控制才能有效应对。

2 地面无人作战系统

地面无人作战系统[5]是未来陆军的重要力量,能代替人在高危险环境下完成各种任务,对保存有生力量、提高作战效能具有重要意义。20世纪80年代军事无人车出现,90年代地面无人作战系统取得了长足的发展,大致分为三个阶段:遥控式无人车,半自主无人车和自主无人车,执行任务由侦察和后勤支援发展为扫雷、排爆等。

近年来,国外更为重视半自主式地面无人作战平台的研制,它的优点在于:将人类的智能和机器的智能有机地结合在一起,最大限度地发挥平台的作战效能。同时,开始由单体地面无人作战平台的研究转向多平台协同作战系统的研究,也就是地面无人作战平台群的研究。今后,地面无人作战系统的发展趋势是面向复杂环境的应用需求,突破新的环境感知、自主规划与多平台协同。

2.1 典型地面无人作战系统的组成

典型地面无人作战系统由底盘、载荷、智能控制、操控终端四大分系统组成。

通常,地面无人作战体系采用开放式体系、模块化结构设计,各分系统在结构上相互独立,方便调试、升级和更换,并根据作战需求选装不同的武器载荷或侦察载荷。操控终端和作战平台之间采用无线方式通信,图像和数据分别采用不同的通道。作战平台内部及各分系统间采用总线通信模式,有利于模块增减和功能扩展。平台分系统和载荷分系统之间采用方便拆卸的机械和电气接口,有利于不同功能任务载荷的整体更换或升级。

2.2 地面无人作战系统的关键技术

地面无人作战系统是底盘、载荷、智能控制、操控终端四大分系统协同作战的整体,无论是各分系统或通信技术的发展,都对整个系统的发展至关重要。下述给出了九项关键性的技术。

(1)自主导航技术。在无法进行可靠通信的环境下,无人地面系统具备自主能力。地面无人系统自主导航能力包括目标识别和智能导航两个方面,目标识别包括识别战斗/非战斗人员、其他活动实体、车辆、道路、路线和标志等;智能导航包括避开静态与动态障碍、预测动态目标的运动以及适度的遵守交通规则。

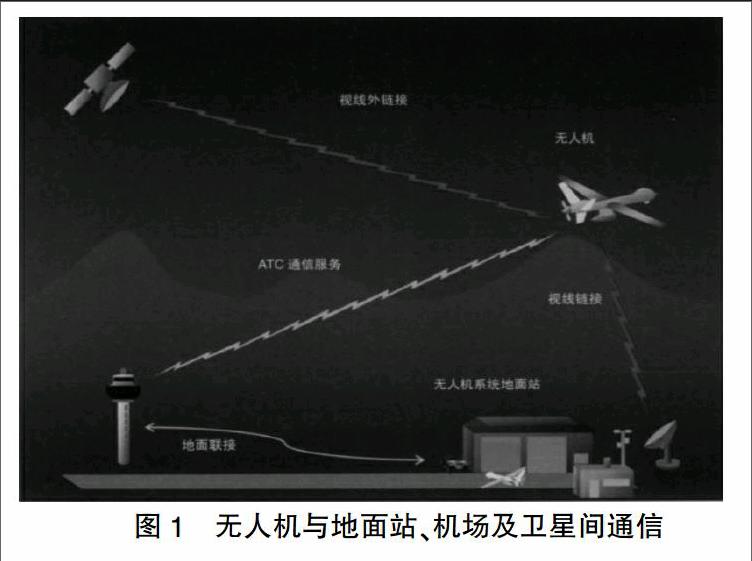

(2)通信技术。通信链路是无人系统的核心,用于在操控员控制装置和无人地面系统处理器之间传输数据。未来,为了组建具有更佳互操作性的网络,无人地面系统的无线电台将需要支持多种波形,使用更宽的频谱。无线通信技术应具有抗干扰和通信中断自回复能力,有利于多系统间的组网和互操作性。典型的无人机与地面站、机场及卫星间的通信如图1所示。

(3)动力技术。无人地面系统有效工作需要高能量密度、可充电、可靠的动力源。这些动力源既要满足平台的尺寸和重量限制,还需要满足环境和安全性要求。

(4)视觉技术。无人地面系统的视觉由图像传感器、照明器件、光学器件、操控员控制装置显示器等提供,使用的频带包括可见光、近红外和中/长波红外。可见光和近红外图像传感器使用标准的商用CCD或CMOS技术,已得到广泛应用。与可见光和近红外系统相比,热成像传感器的价格高出7-10倍,但优点是能看见隐藏在雾、烟、灰尘和黑暗中可见光传感器看不到的图像。

(5)系统构架技术。系统构架包括硬件和软件部分的功能描述以及这些部件之间的接口。开放式构架的接口采用开放式标准,能够升级互换和增加部件。高级无人地面系统的系统构架至少包括以下部件和接口:无人地面平台、无人地面系统载荷、数据传输链和控制装置。

(6)人机接口技术。人机接口是为士兵提供安全有效执行任务能力的物理设备。目前已经实现了先进控制辅助技术,如点击式目标设置、路径规划、高级指挥接口等,以提高无人地面系统半自助操作能力。人机接口技术的发展必须解决同步任务完成和关于通用图标、图形、警报、控制以及其他领域的互操作标准问题。未来,触摸屏显示器将会取代现有大部分无人地面系统采用的手柄操控装置,通用型人机接口正逐步成为发展趋势。

(7)操纵技术。操纵技术使无人地面系统能举起和重新定位各种尺寸或形状的目标。操纵技术的发展主要集中在机械臂硬件和控制方面,主要是设计利用多关节和力反馈成功进行操纵的末端操纵装置。

(8)复杂地形机动技术。复杂地形机动技术使无人地面系统能够克服复杂地形和障碍物。通常,微小型机器人采用轮式行走装置,用于在城区或者室内环境的光滑地面上行驶;小型机器人多采用履带式行走装置,以提高越野机动能力和越障能力;大型无人车多采用轮式和履带式滑动转向系统。在未来较长一段时期内,履带式和轮式行走装置将继续占据主导地位,而腿式行走装置的研究将会继续。

(9)载荷技术。无人地面系统载荷可分为传感器、发射器和执行器。传感器包括视觉、测距、声传感器等;发射器包括武器、反简易爆炸装置系统等;执行器包括机械臂、夹具、履带摆臂等。未来无人地面系统载荷的开发必须满足通用性和模块化要求,支持通用物理和软件接口的应用,并且必须考虑平台尺寸、重量和功耗的制约以及总体系统的实用性和可用性。随着无人系统在实战中应用越来越多,为来还将针对无人系统开展专用武器和侦察设备的专门研究。

3 地面无人作战平台环境感知雷达

3.1 环境感知雷达研究现状

微波雷达[6]是地面无人系统广泛采用的一种重要的环境感知传感器,在发展过程中,其任务内涵从汽车防撞逐渐延伸至障碍探测、运动目标识别、地形测绘等,目前地面无人系统所采用的雷达主要有防撞雷达、一维成像雷达、二维成像雷达和三维成像雷达。

3.1.1 防撞雷达

防撞雷达[7]是目前地面无人系统采用的最为广泛的一种主动型避障手段,通过发射调频连续波信号,计算接收信号与发射信號的差频,即可换算为目标距离,在无人平台的前后安装或干防撞雷达,可防止在前进后退过程中发生碰撞。和商用汽车工作于声波频段的雷达不同,微波防撞雷达的作用距离可达数十米,并有多种产品。地面无人系统在早期使用防撞雷达较多,近些年随着技术的发展,车辆底盘通常集成了声波防撞雷达,因此额外加装微波防撞雷达逐渐减少。究其原因,主要是防撞雷达作用距离有限,获取的信息量较少,无目标识别能力,不管是无法跨越的墙壁还是能够通过的草丛都会报警,因此防撞雷达常用于室内和结构化道路环境中低速自主行驶。

3.1.2 成像雷达

成像雷达[8]是雷达环境感知能力的一次提升,成像雷达主要包括一维成像雷达、二维成像雷达和三维成像雷达。

(1)一维成像雷达

一维成像雷达通过发射宽带信号,生成前方场景高分辨一维距离像,可获得障碍的散射强度和距离信息。一维成像雷达是为了消除近距离盲区(常规脉冲雷达体制存在),通常采用连续波体制或双天线收发体制,具有体积、重量、功耗和成本等方面的优势,广泛应用于各型无人地面系统。市场上已有多个商用产品,如美国MSSI公司RaDeKL、德国InnoSenT 公司IVS雷达系列等。

一维成像雷达的主要局限性为无角度分辨率,虽然可以获取目标的散射强度用于辅助目标鉴别,但信息不充分,障碍探测能力有限,特别是难以探测凹障碍。

(2)二维成像雷达

二维成像雷达可提供更为丰富的环境信息,是目前研究的热点技术。车载二维成像雷达最早用于防坦克地雷,经历了车顶直线轨道、环形轨道、双发射干涉等各种不同雷达形式的尝试后,1999年以后基本都采用车顶阵列天线并结合合成孔径(SAR)技术的形式[9]。针对地面无人车辆野外环境感知,2007年美国陆军实验室(ARL) 研制了SIRE系统。

此外,二维成像雷达还可用于运动目标指示,获取目标的位置和运动参数,对增强无人驾驶车环境感知能力具有巨大潜力。例如意大利研制MELISSA系统,它将原有的基于线性轨道二维成像雷达LISA改进成阵列天线体制,显著提高了雷达速度,可满足检测车辆和人员等运动目标的需求。该雷达工作于更高频段,系统体积更小,可满足小型地面无人平台对环境感知的应用需求。

虽然二维成像雷达具备更高的障碍探测和动目标指示能力,但是由于地面场景复杂,如何正确有效检测凹凸障碍、并区分其他自然和人造的物 ,对特征提取、目标鉴别等提出了很高的要求,仍然是一项未能完全解决的难题。

(3)三维成像雷达

三维成像雷达是可显著提高无人驾驶平台环境感知能力的新型传感器,是目前研究的前沿技术。它可为地面无人系统提供地形地貌、障碍位置、障碍类型等更为丰富的环境信息,对提高平台的路径规划、障碍探测和自主导航能力具有重要作用,适用于对复杂野外环境的感知。

美国Oculii公司研制了一种工作于 Ka波段的三维雷达,原本的设计为与光学相机相配合用于监控高速公路和道路岔口的交通状态,由于该雷达可同时获取目标的三维坐标和运动速度,与仅提供二维信息的车载雷达相比具有显著优势。目前该雷达主要面向检测和定位运动目标,其距离分辨率为1.5m,角度测量精度0.3o,更新频率为20Hz,同时处理目标 为32个,但目前还不能满足复杂野外环境下凸凹障碍探测的需求。

国防科技大学基于车载前视探地雷达的研究,利用阵列天线在车辆前进过程中形成的平面孔径,初步实现了对车辆前方场景进行三维成像,成功实现了对地表目标(凸障碍)和埋设目标(凹障碍)的检测和鉴别,如图2所示,但高度分辨率还有待进一步提高。

3.2 环境感知雷达关键技术

(1)凹障碍探测识别技术。视觉和激光雷达对凹障碍的检测距离很短,难以满足高速自主驾驶对刹车安全距离的要求。雷达可以在较远的距离检测到凹障碍,有利于无人驾驶车提前做出决策,进而提高其安全性和行车速度。由于问题的特殊性以及复杂性,长期以来,针对凹障碍探测的研究极少,绝大多数的研究成果都是基于红外、立体视觉和激光雷达传感器取得的,未见基于微波雷达的凹障碍探测技术报道。在雷达遥感领域,高分辨雷达成像、自动目标识别等技术的研究成果比较丰富,可在此基础上探索凹障碍探测的理论、技术和方法。野外环境,地形非常复杂,障碍物在材料组成、尺寸大小、位置姿态等方面没有固定形式,且地面的草丛、植被、粗糙土壤等也会形成较强和较大的反射,增大了障碍检测和识别的难度,如何寻找有效的凹障碍特征、并设计稳健的目标识别方法用于区分自然和人造杂波,是凹障碍探测的一项关键技术。

(2)远距离高精度地形测绘技术。路径规划可分为全局规划和局部规划,其中全局路线规划可利用星载或机载雷达获得的数字高程图数据对粗略的路径进行设置,局部路径规划则是在全局规划的基础上,利用车辆本身的地形测绘手段,根据当前地形状况对预设路径进行实时调整,使地面无人系统可以安全和快速的到达预定区域,这就要求地面无人系统具备自主地形测绘能力。受地面无人车辆平台高度的限制,雷达天线的安装高度有限,对远处目标测绘的视角很小,造成地形测绘难以获得远处地形的全面信息。因此如何提高雷达单次地形测绘精度、并利用平台运动形成的多视角数据降低遮挡影响和进一步提高精度,是另一项需要解决的关键技术。

(3)实时处理技术。为了提高对小尺寸障碍的识别性能,要求雷达的分辨率达到分米量级;另一方面,为了获得更长的障碍预警时间,要求雷达具备较大的作用距离和较高的图像更新率,因此造成雷达成像、目标检测和地形测绘的计算量巨大,普通计算平台难以满足所需的计算速度。目前实时信息处理可选方案较多,包括通用高性能服务器和专用实时处理器。例如斯坦福大学的Junior无人驾驶车即采用通用高性能服务器进行实时处理,如图3所示。专用实时处理器主要包括基于DSP 的多核处理板和基于图形处理器(Graphic Processing Unit, GPU) 的处理板。这些方案在体积、功耗、成本和开发难度上互不相同,需要根据地面无人系统的应用需求进行折中选择;但不论选择何种方案,在算法实现、优化和发挥多核处理器的最大效能等方面,都是需要解决的核心问题,也是地面无人系统实用化需要突破的关键技术之一。

(4)车辆运动补偿和定位技术。

车辆复杂运动会造成雷达图像散焦和序列图像失配,要求雷达能够通过测量设备或从回波中提取和补偿运动误差。地面无人系统的准确定位是保证其按正确路线完成自主导航、控制任务的关键,目前常用的定位方法有光纤陀螺、全球定位系统、磁航向仪、车辆里程计等,上述每一种方法均各有优点和局限性。环境感知雷达可基于雷达图像和车辆姿态测量设备,实现同时定位与地图构建(SLAM) 功能,从而满足地面无人系统对定位的需求。

(5)與常规传感器信息融合技术[10]。

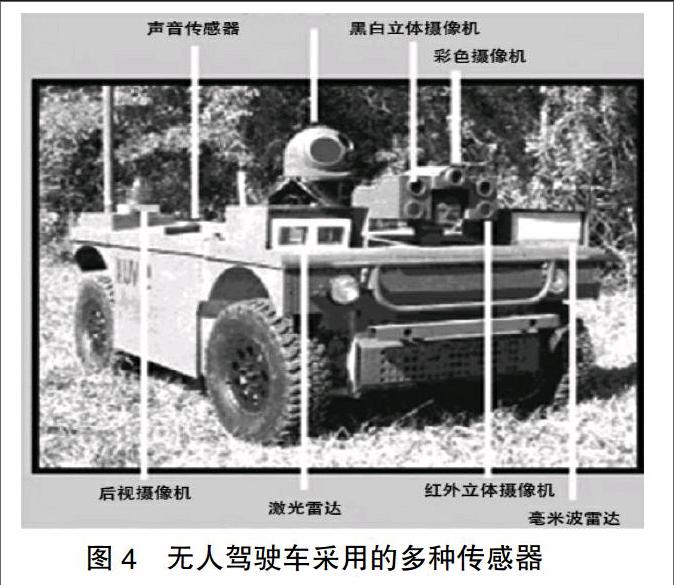

地面无人系统环境感知是一项难度极高的技术,目前还没有任何一种传感器可以独立实现所有感知功能。环境感知雷达作为一种新出现的传感器,还需要与常规的可见光/ 红外相机、激光雷达进行信息融合才能获得最佳的综合性能。这也是国内外学者对地面无人系统环境感知实现途径的共识,例如Stanley 无人车在2005 年DARPA 挑战赛中,综合使用了5个激光雷达、1个远距离雷达系统和1个单目视觉系统;而UGV DEMO III 则使用了更多种类的传感器,如图4所示。

但是还需要认识到:不同传感器所获取图像的机理不同,如何配准多源图像、保留图像信息、突出目标特征等基础问题还需要进行深入研究。此外包括多源传感器图像信息量大,冗余信息多,给车辆传感器信息的分析和理解带来极大的困难,其中维数灾难是突出的问题之一,因此从高维的海量信息中提取少量的低维特征信息、并且实现对感兴趣目标的快速识别与理解是地面无人系统环境感知的一个基本科学问题。

4 总结

无人作战系统是无人系统发展过程中的一个重大里程碑,将对未来的军事作战方式产生深远的乃至革命性的影响。无人作战系统可分为无人机系统(UAS)、地面无人作战系统(UGV)、海上无人作战系统(UMS),本文主要讨论地面无人作战系统。

地面无人作战系统是未来陆军的重要力量,国内外都开展了大量的研究[11]。目前来看地面无人作战系统的发展趋势是面向复杂环境的应用需求,突破新的环境感知,以及更高级的自主规划和多平台协同能力。发展地面无人作战系统还有多项关键技术需要攻关,主要包括:(1)自主导航技术;(2)通信技术;(3)动力技术;(4)视觉技术;(5)系统构架技术;(6)人机接口技术;(7)操纵技术;(8)复杂地形机动技术;(9)载荷技术。

雷达作为地面无人系统环境感知的一种重要传感器,具有作用距离远、不受恶劣环境因素影响的优点,在室内环境、结构化道路和野外环境感知中均有广泛应用,特别是在远距离障碍探测和野外复杂环境中,更是一种不可或缺的感知手段。目前国内外专门针对地面无人系统环境感知雷达的研究较少,主要集中在防撞雷达和成像雷达两个方面。

如果只是直接借用通用侦察监视雷达设备,往往难以取得理想的效果,因此将微波遥感技术、人工智能技术、计算机技术与无人车技术交叉融合,将能在地面无人系统环境感知方面取得丰富的原创性成果。地面无人系统在复杂野外环境应用还面临许多需要解决的问题,凹障碍探测、地形测绘、运动障碍规避、车辆自主定位等一系列问题还有待进一步研究解决。

【参考文献】

[1]WAN G Cheng jun, LIU Xiao da, WANG Zhi. Developing summarize of the new weapon techniques [M]. Beijing: The Military Science Press, 2002. (in Chinese)

[2]石章松,左丹.無人作战平台智能指挥控制系统结构[J].指挥信息系统与技术,20 12(4):12-15.

[3]陈瑛,刘丽,曾勇虎.美军未来无人系统发展的关键技术[J].飞航导弹,2010(7):33-37.

[4]Department of Defense USA,FY2009 2034 Un-manned Systems Integrated Roadmap[R],2009.

[5]Department of Defense USA,Unmanned Systems Roadmap2007- 2032[R],2007.

[6]林聪榕,张玉强.智能化无人作战系统[M].长沙:国防科技大学出版社,2008.

[7]张敏等,地面无人作战平台环境感知关键技术研究[J].车辆与动力技术,2007,(2):44- 47.

[8]龙涛.多UCAV协同任务控制中分布式任务分配与任务协调技术研究[D].长沙:国防科技大学,2006.

[9]Dan L G,Paul G G.Agent- based Simulation Environment for UCAV Mission Planning and Execution [A]. AIAA Guidane,Navigation, and Control Conferene[C]. Denver,Co,2002.AIAA- 2000- 4481.

[10]Chandler, P.R., M. Pachter,and D.Swaroop. Com-plexity in UAV Cooperative Control[A].Proceedings of the American ControlConference[C].2002.Anchorage,Alasa.

[11]符小卫,高晓光.多架无人作战飞机协同作战的几个关键问题[J].电光与控制,2003,10(3):19-22.

[责任编辑:朱丽娜]