历史上最尴尬的两帝同朝

历史上最尴尬的两帝同朝

中国式政治的特色就在于圆融通达。乾隆深谙其中精髓,这才搞了个幕后遥控。嘉庆如梦方醒,自己虽然荣登大宝,却如同一个提线木偶。而操作木偶的不是别人,正是已然归政的太上皇。

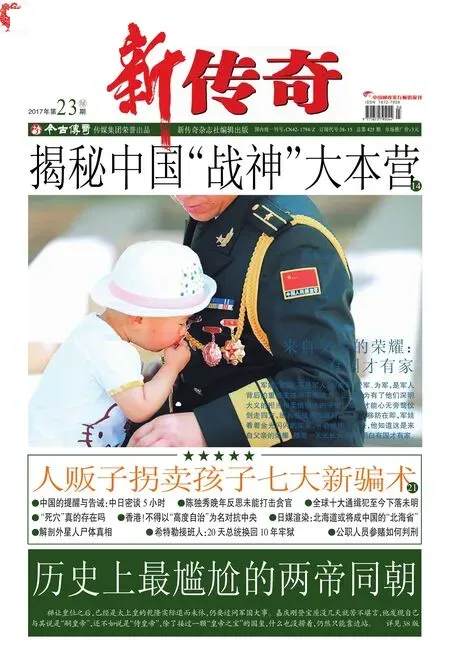

本来嘉庆即位改元后,全国上下应该统一使用嘉庆新历,可宫廷中还是用乾隆年号,如乾隆六十一年、六十二年;新皇帝即位后,钱币应该改铸“嘉庆通宝”,可那几年却是乾隆、嘉庆两个年号的通宝各铸一半。图为嘉庆画像

“实习皇帝”嘉庆

中国人在称呼方面,可谓是面面俱到,分毫不差。想当年,嬴政统一六国,自封为皇帝,称作“秦始皇”,为了感谢父亲,特意给其一个封号——“太上皇”,只是其父已归西,已经没有福气享受了。而中国历史上最后一位太上皇,就是乾隆皇帝。

当年,乾隆登基的时候,为了感谢自己的列祖列宗,尤其是自己的爷爷康熙皇帝,焚香向天祈祷,自己做皇帝的时间决不超过康熙,如果自己能做60年的皇帝,就主动禅让给儿子,自己做太上皇。

乾隆六十年(1795年)九月初三,经过很长时间的思想斗争,85岁的乾隆终于作出了一个艰难痛苦的决定,宣布立皇十五子颙琰为皇太子,以第二年为嗣皇帝嘉庆元年,届期归政,自己做太上皇。而乾隆在这决定里面又附加了一个条件,即又宣布自己身体康健、精力充沛,仍要过问军国大事,指导新皇施政。

嘉庆元年(1796年)正月初一,乾隆在太和殿举行了内禅大礼,把玉玺授给了颙琰。然后颙琰登基做皇帝(即嘉庆皇帝),尊父亲为太上皇,请求父亲训政。颙琰声明接受太子的地位,但坚辞明年改元归政的安排。因为他认为自己一方面年纪还轻(当时他已经36岁,以当时的人均寿命来算,绝对已是大龄“中年”);另一方面,还是感觉自己学识有限,所以他愿意跟着皇帝实习政事。

对于乾隆帝的退位,群臣纷纷上书,劝乾隆帝顺应“亿兆人之心,久履天位”。原来大清朝还真是离不开自己这位老舵手啊!老皇帝的虚荣心得到了极大的满足。他正好借此机会,向臣民们显示自己不贪恋权位的高风亮节,以堵天下悠悠之口。《清高宗实录》记载他的正式答复是:“若因群情依恋,勉遂所请,则朕初心焚香告天之语转为不诚,是实难以听许,毋庸再行渎请。”

按理讲,天无二日,国无二主,连庶民百姓都知道这个老理儿。可一年前,面对朝野上下的“盛情挽留”,乾隆一方面表示若自己这个皇帝再当下去,“则朕初心焚香告天之语转为不诚”,老天爷也不会答应了,另一方面却给自己留下了一个大大的活扣。按他的说法,嗣皇帝嘉庆好像还只是个没长大的孩子,难以让人放心。所以自己虽然决心归政,却并就是真的放手不管归隐林泉。于是话锋一转,趁势宣布:“归政后,凡遇军国大事及用人行政诸大端,岂能置之不问?仍当躬亲指教,嗣皇帝朝夕敬聆训谕,将来知所禀承,不致错失。”

总之,乾隆对群臣表示,你们放心吧,我当了太上皇一样管事,太子能否单独操持政事,还得先看能否从我这儿的岗前培训班顺利结业。经过这一番折腾,颙琰转眼又降格为“实习皇帝”了。

乾隆禅而不让,退而未休

按照清朝制度,乾隆禅让皇位之后,应该搬迁到宁寿宫,新皇帝嘉庆应该住在养心殿,但乾隆没有迁出养心殿的意思,嘉庆也不敢提出要求,嘉庆只能委屈地住在毓庆宫,赐名“继德堂”。照理来说,大清朝已经进入嘉庆纪元。但事实恰恰相反,与其说是“嘉庆时代”,还不如说是“后乾隆时代”更加确切一些。

尽管已经是退休的“太上皇”了,可父皇仍然以“朕”自称,颁旨仍称“敕旨”。明白了老乾隆“禅位”后的真实用意,臣子们心领神会,小心翼翼地维系着朝政公务。但总有不小心的马大哈要捅漏子,这不,仅仅在“禅让”礼举行12天后,湖广总督毕沅就触了第一个霉头。

嘉庆元年正月十二日,太上皇发脾气了,而且脾气发得颇为微妙有趣。事情起因是湖广总督毕沅上的奏折里边的一句话。毕沅在奏折里说:“仰副圣主宵肝勤求,上慰太上皇帝注盼捷音”。翻译成现代汉语就是说,我们努力工作以对得起皇帝的废寝忘食,并满足太上皇盼望打胜仗的愿望。就这么句话,把乾隆给惹火了。在他看来,毕沅的这句话把嘉庆帝放到了主要的地位,而把自己放到了次要的地位。因为从语序上看,毕沅确实先提皇帝之后才提到了太上皇。而排名顺序在中国政治里的微妙之处,历来不可小视。太上皇令将毕沅交部议处,并特地下旨严辞驱痛批。他还立即敕谕全国,告诉天下,他不仅大权在握,而且“内而部院给衙门,外而督抚大吏等,奏章事件亦皆朕躬亲综揽,随时训示”。明确地告诉大小臣工:我还批着奏折呢,无论是地方、中央上报的奏折事情,都是我一手批示办理。你们真以为我退休了,不管事了吗?

太上皇觉得自己大权在握这关键一点,不仅要让全国人民知道,还应该让全世界人民都知道。嘉庆元年正月十九日,太上皇在圆明园召见属国使臣。在接见前来朝贺的朝鲜使者时,乾隆有意通过正式的外交渠道向属国“打招呼”:虽然归政,大事还是我办。使臣回国,朝鲜君臣于是得出结论:庆贺中国皇帝万寿节,只贺太上皇圣节就可以了。

有了毕沅的前车之鉴,臣子们更加小心谨慎了。为了让天下人明白如今依然是老皇帝“掌舵”,不便明说其中奥妙的朝廷绞尽脑汁,煞费苦心。他们规定,臣子们上书上表,遇“天”、“祖”二字需抬高四格书写,遇“太上皇帝”字样需抬高三格书写。而遇“皇帝”字样,却只需要抬高二格书写。“嗣皇帝”过生日称“万寿”,“太上皇帝”过生日则是“万万寿”。

更有甚者,虽然已经改元“嘉庆”,但宫中却仍沿用“乾隆”纪年,连户部造出的铜币,也必须特制出一些“乾隆通宝”———哄老皇帝开心呗!

“嗣皇帝”成了“侍皇帝”

嘉庆这才闹明白,他除了接过一颗“皇帝之宝”的国玺,什么也没捞着,仍然只能靠边站。乾隆禅而不让,退而未休。一应军国政事,他都只能在太上皇不辞劳苦的“躬亲指教”下战战兢兢地小心办理。

嘉庆刚登上皇帝宝座没几天就苦不堪言。他发现自己与其说自己是“嗣皇帝”,还不如说是“侍皇帝”。

每天半夜他两点多钟就要起床,因为太上皇一大把年纪了没多少觉可睡,三点多钟就醒了。他一醒,嘉庆帝就得赶紧去请安,然后伺候太上皇处理军国政事,听太上皇唠唠叨叨,这叫“训谕”——自己正处在实习期,不管听懂听不懂,一律要点头称是,要是太上皇召见大臣、出席典礼,嘉庆帝就紧跟在太上皇的后边。

嘉庆帝在养心殿一忙活就是多半天,两顿饭也只好在太上皇那儿吃了。当着太上皇的面怎么敢放开量吃?太上皇快九十岁的人了,新陈代谢处于一种勉强维持的状态,没有什么饭量,几筷子吃完了,嘉庆帝得跟着赶紧撂筷。结果嘉庆帝每天睡眠不足、半饥半饱,回到寝宫倒头就睡。如果说乾隆禅让是亘古未见的壮举,那么,嘉庆这个“儿皇帝”也是前无古人的创例。

乾隆洪福齐天,顺顺当当地活到了85岁。

君无戏言,这个时候再不交权,自己也不好意思了。一旦自食其言,上天不容,百姓又会怎样议论这个言而无信的皇帝呢?但中国式政治的特色就在于圆融通达。乾隆深谙其中精髓,这才搞了个幕后遥控。嘉庆如梦方醒,自己虽然荣登大宝,却如同一个提线木偶。而操作木偶的不是别人,正是已然归政的太上皇。

(《国运拐点》王龙/著,华文出版社)