侵华日军在沪集中营考论

李 健,苏智良

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

侵华日军在沪集中营考论

李 健,苏智良

(上海师范大学 人文与传播学院,上海 200234)

第二次世界大战期间日军在上海建立的集中营共23个,分为上海侨民集中营、教会人员集中营、上海盟军战俘营、中国战俘集中营四类,关押包括中国人在内的十余国战俘与平民。通过实地考察采访、研究考证,对23个集中营的今昔地址重新定位,较以往国内集中营研究新增林肯路集中营、杨树浦集中营、海防路集中营及大桥监狱盟军战俘营,首次确认意大利人集中营、教会人员第一集中营、教会人员第二集中营、教会人员第四集中营、教会人员第五集中营以及徐汇战俘营等地点,并利用集中营内外侨回忆录、外侨后代收藏的一手史料、教会史料等,对各个集中营内部情况做了较为全面细致的分析,进一步揭开了日军在沪集中营的历史真相。

日军;集中营;上海;战俘

日军在沪集中营是第二次世界大战期间日军在上海建立的集中营,关押包括中国人在内的十余国战俘与平民。从1938年第一个集中营——徐汇战俘营,到战争结束,共历时7年。上海到底有多少集中营?上海的日军集中营究竟关押了多少人?至今尚无法精确统计,仅在1944年至少有7000人在押。日军在沪集中营是日军战争暴行的重要组成部分。日军用饥饿和严刑拷打等非人手段对待战俘和平民,远比枪毙人更残忍。其集中营分为上海侨民集中营、教会人员集中营、上海盟军战俘营、中国战俘集中营四类,有些旧址至今还是上海标志性的学校和机构,如徐家汇藏书楼、上海社科院大楼、华东师范大学、上海中学、提篮桥监狱等。本文在前人研究的基础上,通过实地考证,拟对日本侵略者在上海的集中营进行全面梳理与叙述。①表1所示为上海日军集中营一览,其中包括4个新发现的集中营,11个首次确定地点的集中营,并且更正、完善了其他8个集中营的相关信息。

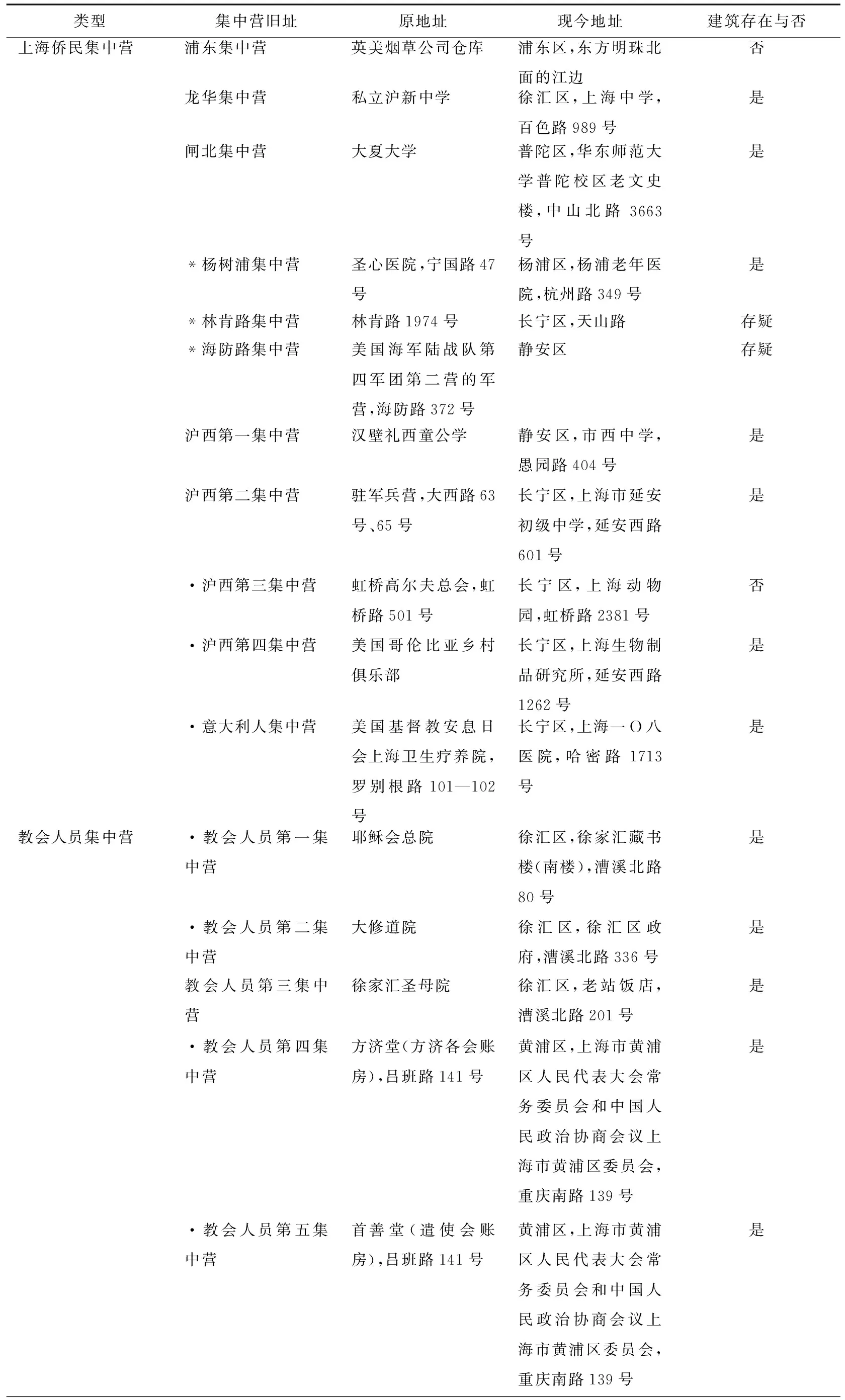

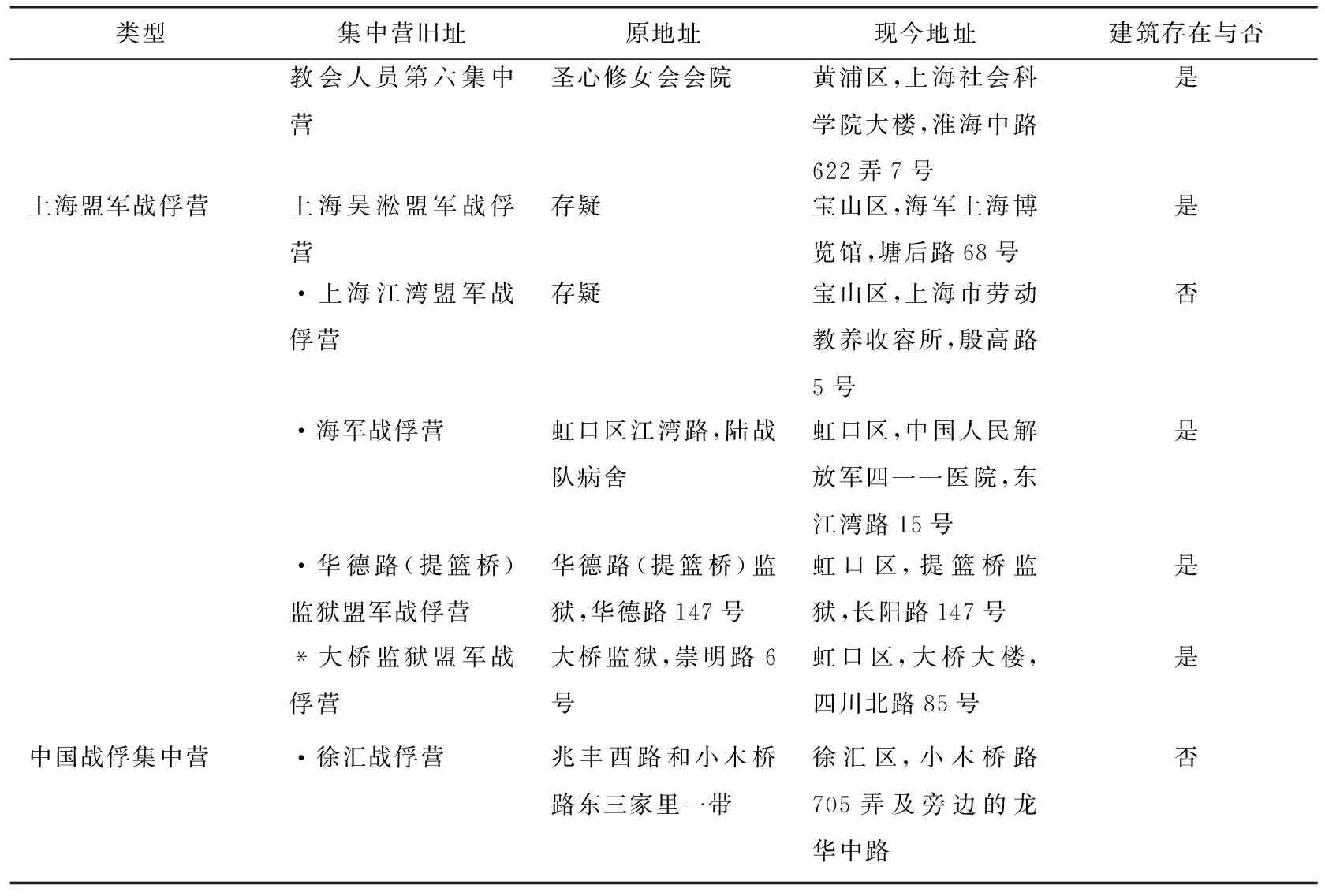

表1 上海日军集中营一览

(续表)

注:*代表新发现的集中营;·代表首次确定地点的集中营。

一、 上海侨民集中营

上海侨民集中营是太平洋战争爆发后日军占领当局为防止在沪外籍侨民加入反法西斯阵营而设立,每个集中营由“日本领事馆派员一人为营长,另派警员数人助理,另由营侨公推一人为委员会管理自身利益,每日点名二次”。[1](P11)从1943年1月正式启动一直持续到1945年8月日本投降,共设有11个,其中浦东和龙华集中营规模最大、人数最多、影响较大。侨民集中营的原建筑大部分仍存在,且多位于郊外偏僻之地,建立前一般为学校、医院、仓库、兵营等空间较大的场所,后经过改造分割成小房间,“分家庭组和独身组”,[1](P11)一个家庭的侨民多住在一起,集中营外用铁丝网环绕,与外部隔绝,门口设有岗亭,以防止营内人员与外界发生接触,传递书信。日军当局的营规多达上千条,违规者常被殴打、禁闭甚至处死。

浦东集中营(Pootung Camp),1943年2月成立,位于一片空旷的黄浦江临江地界上,树木稀疏,由数栋建筑组成。这里原是英美烟草公司的仓库,本不适合居住,后经过整修被用做集中营。起初只关押男性,他们或是单身,或在战前家人已回母国,再或是同非拘禁第三国或亚洲人结婚的男性。[2](P466~473)据被关押营内人员回忆,“这个集中营条件很差,房间和地面很脏。到这里要做的第一件事情是平整地面,这样才能方便活动”。[3](P100)营内设备十分简劣,“当局仅供给日用品,管理人员毫无同情心,且不准营侨诉苦,营侨之要求亦很少答见。例如五宅房屋之顶,已破坏不堪,每逢大雨,屋内人便大感不便,营侨要求当局修理,但当局置之不理,结果只能由营侨设法取得少量柏油及石棉,自行修理”。[1](P12)此外,营内缺少基本的生活设施,“仅有二十五个厕所,以供一千一百人之用”。[1](P11)该集中营收容英国人、美国人、荷兰人共1112人,②他们来自各行各业。1945年8月日本宣布无条件投降后,浦东集中营取消。该集中营的原建筑已经拆除,其址位于东方明珠北面的黄浦江畔。

龙华集中营( Lunghwa Camp),建在上海中学校址上,今百色路989号。集中营很大,包括7个混凝土建筑和3个大型木制营房(最初是日本人建的马厩)和众多附属建筑。有509间宿舍,其中有127间是以家庭为单位安排入住的,地面几乎就是一片废墟。[2](P460~465)“大约480亩地,没有一棵灌木或者是乔木,因此不要有在树下乘凉的想法。若要找到独处思考的空间,那便是两处废弃的房屋和一英亩大的砖垛旁边。”[4](P51)营内“非常拥挤,冬天极为寒冷,在夏季因其地势低洼而疟疾肆虐”。[3](P102)在铁丝网围起的营地内,可遥望到龙华塔。“从1943年1月29日到1945年8月抗日胜利,共关押过六千余人,分别来自英国、美国、加拿大、荷兰、比利时、澳大利亚、 新西兰、南非、苏联、挪威等国。被关押者年龄最小的六个月,最大的八十八岁。”[5](P291)“在集中营关闭前的最后几天里,关押在集中营的人们收到了来自上海市区、特别是中国各类慈善组织赠送的礼物”,[3](P101)这无疑给苦难中的人们带来了信心与希望。

闸北集中营(Chapei Camp),位于“废弃的大夏大学,房子经过修补后勉强可以挡雨,但却无法抵挡台风的侵袭”,[3](P100)其址今为中山北路3663号。大夏大学的“群贤堂用作集中营后,每个房间内关押侨民10至30人不等。群策斋原是大夏大学的男生宿舍,日军将4人一室、兼可自修的宿舍拆成面积较大的通间,供10人居住,所有作息活动都被集体化,没有任何隐私可言。集中营四周设置铁丝网。日军在距大门约一千米的‘危险区’设立了第二道铁丝网,划定了禁止进入区域。铁丝网外侧道路设立警告牌,以防止被关押的侨民逃跑或向外界通风报信”。[6](P25~26)营内人员多营养不良、体弱,“体重不够标准者颇多,患疟疾及肠炎极普遍”。[1](P11)群贤堂现在是华东师范大学(普陀校区)老文史楼,平面呈一字形,为平屋三层楼,采用钢筋混凝土结构。群策斋已拆除。闸北集中营共收容1056人,其中有英国人、澳大利亚人、新西兰人、加拿大人、美国人、荷兰人等。

杨树浦集中营③(Yangtzepoo Camp),位于原圣心医院,系天主教教会医院。旧址为“宁国路47号”。[1](P10)医院占地60余亩,抗战中医院被迫外迁。营内人员由另外两个集中营合并组成。一部分是1944年2月从扬州集中营转移至沪西第四集中营的被囚禁人员,后来在1945年3月28日转移到此营;另外一部分是沪西第一集中营的被囚禁人员,在大轰炸时转移到此处。营内有“英侨一千一百七十九人,美侨二十九人,比侨十一人,荷侨十三人”,[1](P10)收容约1200人,④多为前工部局雇员或由华北迁来人员。自“集中营创办后,已有四十个婴孩诞生”,[1](P11)营内拥挤不堪。此营“位于最热闹的工业区,营之外围为日军驻扎地,营外日伤兵医院之上层,架有高射炮,空袭时则迎击,故营中三百五十个儿童,时受惊吓”。[1](P11)在战争后期,这个集中营可能是上海所有集中营中最危险的。因为该地被“六个确切的军事目标包围,每当飞机靠近时,防空警报就发出可怕的声响,特别是邻近汇山路(Wayside Road,今霍山路)地区的大规模地毯式轰炸,足以让营内的每个人整日的胆战心惊”。[3](P101)该地现为杨浦老年医院,位于杭州路349号。[7](P877)

林肯路集中营⑤(Lincoln Avenue Camp),旧址位于林肯路1974号(天山路和中山路路口),此营关押年老及病患人员。[1](P10)1944年6月成立。日军法令规定,所有在上海的敌国侨民,凡是在医学上达到免除监禁的程度,都统一到林肯路集中营。另外,从龙华集中营调配30名身体较好的志愿者协助他们搬迁并加以照顾。[2](P456~459)由“分宅之房屋组成”,[8]有“大小不同之房屋十二所,大都破旧不堪”。有“英侨二百九十四人,美侨十七人,荷侨十人”,[1](P10)共收容311人。⑥因该营侨“营养之不良而又多为老弱者,故疾病种类繁多,且死亡率亦较高”。[1](P12)一年里,300余名关押者中有29人死亡。这座集中营四周设有弹药和补给仓库、兵营和军用马厩,因此处境危险。在一次袭击中,一枚流弹落入集中营,致使一名关押在集中营里的人受了伤。[3](P101)在该集中营开设的一年多时间里,“不准亲友入营探望,管理人员毫无同情心”,[1](P12)生存状况堪忧。

海防路集中营( Haiphong Road Camp),旧址位于海防路372号,为前美国海军陆战队第四军团第二营的军营。1942年11月5日清晨,日本宪兵队逮捕了300多名盟军在沪侨民,他们身份地位显赫,因其多与金融界、政界和信息领域人物有关联,极可能给日本人带来麻烦,故均被囚禁于此。这里最初是为中国富裕阶层建造,大院里有两处大型建筑。1941年11月,这里的居民离开上海,美国海军陆战队驻扎此处。在大桥监狱盟军战俘营里饱受日本宪兵队折磨和侮辱的被拘留者经常被送到这里。这里的拘留者也有可能被带到大桥监狱盟军战俘营接受进一步审讯。1945年6月,在极其困难的条件下,这个集中营里所有的男性被转移到北京附近的丰台,在那里他们住在拥挤、炎热的仓库里,一直到战争结束。在伦敦帝国战争博物馆中,至今仍收藏着海防路被囚禁人员签名的衬衫。[2](P448~455)

沪西第一集中营(Yu Yuen Road camp),原址是汉壁礼西童公学,现为市西中学,今愚园路404号。集中营于1943年2月设立,收容877人。前两次收容对象为公共租界工部局职员及其家属,第三次开始收容普通的“敌国”侨民,第二、四次主要收容有婴幼儿的家庭。市西中学1953届校友陈维楹亲眼见到集中营里被关押的英美侨民和门口荷枪实弹的日本哨兵:“我家对面马路一幢三层红砖楼房里出现了男女老幼等不少蓝眼黄发白肤高鼻的外国人,我是从自家三楼顶的晒台上目睹的。这些人天天在那里或坐或走或三五成群地做着什么,大门口有日本兵持枪站岗,里面外国人从不见外出。再后来知道了:这里原来是工部局办的专供英美侨民子女读书的西童公学,现在成关押侨民的集中营(我家的对面有日本兵了)。”⑦

沪西第二集中营(Ash Camp),⑧原来是英国在上海的驻军兵营,该建筑于1917年由英国人建造,建筑面积1800平方米,为欧洲堡垒式建筑,[9](P216)原址为大西路63号、65号。1943年3月1日成立,建筑东部被汪精卫傀儡政府使用,西部用作集中营。其地势低洼且多积水,[2](P428~433)故“集中营内大部分地面潮湿,房间冬冷夏热”。[3](P102)这个集中营共收容456人,大部分是上海工部局职员。其址后为延安中学所在地。1998年8月延安中学高中部迁入茅台路,初中部留在原址,为今上海市延安初级中学,地址是延安西路601号。

沪西第三集中营,原是虹桥高尔夫总会,位于当时虹桥路501号(Hungjiao Road 501),⑨今为上海动物园,地址是虹桥路2381号。[10] (P165)1943年4月19日开始收容。该集中营以收容老人、体弱多病者、幼儿等为主,共收容331人。

沪西第四集中营(Columbia Country Club),共收容325人,其址原是美国哥伦比亚乡村俱乐部,地址是大西路301号,“占地50余亩,著名设计师委托克利洋行设计,著名设计师邬达克主持,建筑占地约2200平方米,大部分面积用于草坪和网球场”。[10](P160)1942—1943年日本人把这里作为收容从港口而来、等待遣返的敌国侨民的场所。但是当他们在上海失势后,很多人都被滞留于此。这里的空间非常有限,人们不得不睡在保龄球馆、酒吧和其他俱乐部的房间里。1943年这里成为集中营。营内游泳池最初还可以使用,但因没有化学试剂来保持水的清洁度,最终停用。[2](P444~447)现在是上海生物制品研究所,地址是延安西路1262号。[11](P107)

1943年9月8日,原属轴心国阵营的意大利同英美签署了投降停战协定,日本立刻视其为敌国,在上海设立了专门关押意大利人的集中营,直至1945年3月取消。

那么上海的意大利人集中营位于何处?由于史料缺乏,过去一直无法确认。笔者找到了战时意大利驻华大使戴良尼的后代卡洛斯·莫瑞,才获知真相。据他讲述,戴良尼1943—1945年曾被关在日本人在上海的集中营,回国后将自己的经历用意大利文完成 “DopoguerraaShanghai”[12](P9)和“E’mortoinCina”⑩两部著作。结合其书中的线索以及卡洛斯提供的资料,并辅以战时意大利外交官吉兆的女儿何韵竹女士的回忆称“船长和船员们被捕并被关进了位于虹桥日本人占领区的罗别根路(今哈密路)上的集中营,当时意大利前任驻华公使塔尔利奥尼侯爵(Marquis Talliani)已被羁押在那里”。[13](P119)经多方确认,最终确定这个集中营的地点位于罗别根路101—102号(Rubicon Road 101—102)。这里原是美国基督教安息日会上海卫生疗养院,院内“建有西式花园住宅和一座教堂,该院以疗养为主,收费昂贵,住院的大都是富商巨贾和政府官吏,如孔祥熙、宋子文、王宠惠、宋美龄及其母亲倪桂珍都常住在这里。抗日战争中遭到严重破坏”。[14](P528)今属于上海一O八医院,地址是哈密路1713号。

那么,是否只有这个集中营关押意大利人呢?其实不然。何韵竹女士在回忆她年轻的意大利驻华外交官父亲吉兆时写道:“上海港的部分景色只能从13号牢房——即我父亲住的那栋楼的顶层——的一扇窗户才可以看到。在被羁押在浦东的两年中,我父亲常常上楼去到那个房间,从那扇窗户远眺载满棉花的帆船穿过港口。”[13](P119)1945年8月,日本人无条件投降,“浦东集中营的门骤然打开,我父亲没有坐等去观看这一命运的逆转,他与其他几个曾经的狱友径直来到黄浦江岸,在那里,他们设法说服了一位船夫将他们带到苏州河口附近的一个码头”。[13](P119)可见,这位意大利外交官曾被关押在浦东集中营,是在浦东集中营取消后才被释放的。而之前他是被关押在扬州集中营的,“起初我父亲高兴地听说将被转到浦东集中营,因为那里离上海很近,但他很快意识到,那里的条件比扬州集中营要糟糕得多”。[13](P118)

这位意大利驻华外交官吉兆从未去过罗别根路101—102号的意大利人集中营。此外,战时意大利驻华大使戴良尼也曾被拘禁在上海的两处集中营,一处是罗别根路101—102号的集中营,另外一处是原虹桥路501号的沪西第三集中营。一位曾经被关在华德路监狱盟军战俘营的美国海军军官也回忆说:“意大利投降以后,上海的意大利人被视为敌国人民。有一部分关在我们监狱里。”[15](P65)

日军并不是把所有的意大利人都关在意大利人集中营中。当时的日本兵力已捉襟见肘,不得不减少集中营守卫的数量以部署前线兵力,不少集中营被合并看守,而无需太多守卫看守的集中营接收了其他集中营转来的羁押者,因此集中营内人员具有很大的流动性,从一个集中营转到另一个集中营是一个动态的过程。意大利人在其他集中营关押的时间可能比较短,人数相对较少,零星分散到各处,故很难有史料存留。而意大利人集中营则是专门为收容意大利人而设,“共收容33人,1945年3月2日,其中Marco Di Renzo(原意大利驻沪领事)及其妻子(Amalla Di Renzo),两个女儿(Renata Di Renzo、Liliana Di Renzo)、法律顾问Catlo Alber Stranco、Irene Stranco夫妇与法律顾问助理Erardo Colombo共7人,在上海意大利总领事见证下宣誓效忠于过去的墨索里尼政权后被释”。[16]显然意大利人集中营中的意大利人相对较多,关押时间更久,有一定的持续性和稳定性。

日本占领当局对集中营实行严格的军事管制。集中营内侨民必须严格服从日军管辖,遵守集中营的制度。他们在集中营内被强迫做苦役,一点自由也没有,生活条件很差,饥饿、缺水、物资短缺、无医疗保障、生活环境恶劣等外界因素造成人们心理上的烦躁、郁闷等,是他们要面对的主要问题。侨民集中营内关押的人以妇女、儿童为主。特别值得同情的是集中营里孩子遭遇的困境:“一些年幼的孩子除了集中营,根本不知道自己的家在哪里,当一位母亲告诉她六岁大的孩子,战争结束了,他们很快就能回家时,曾经在另外两座集中营待过的孩子认为这次的回家,仅意味着要搬去另一处集中营。”[3](P101)

在沪外侨中,美国人最早被日本人控制和关押。上海侨民集中营内没有法国人。“为使在中国的许多洋人不要大惊小怪,乃名为集中营,法国没有向日本宣战,被认为友邦,为此在中国的法国传教士及人民未损害。”[17](P399)“幸而法国并未与日本作战,不然,不少教区二年间将没有传教士了。”[17](P400)

二、教会人员集中营

教会人员集中营是从1943年4月开始设立的。对于教会人员的管理,日本占领当局有特别的规定,相对比较宽松。“上海教区负责财务的万尔典(法国神父)与日本总领事交涉,日本人同意把与日本交战国的传教士集中于上海徐家汇耶稣会院内。在神学院里读书的继续在神学院读神学,万尔典又向日军说情,把徐州传教士中的一批加拿大传教士转移到徐家汇大修院内。这样,在上海的日本交战国传教士享受到很好的待遇,他们在徐家汇范围内可以自由活动,日本派一个小军官每天早上去耶稣会总院和大修院点名。凡要去上海市区的都要向他请假。来点名的是一个天主教徒,态度非常好,有求必应。”[18](P47)教会人员被监禁数月之后,“因蔡宁主教向日本当局斡旋,传教士能回至各人的修会中去”。[17](P400)

徐汇公学校友朱方济在回忆他的法文老师奥克塔夫(Fr.Octave)时写道:“集中营中的耶稣会会士的生活和原来的会士的生活一样,非耶稣会士如鲍斯高会和圣母会会士等吃饭时在另一个餐厅,吃饭时可谈话,另外有他们的散心间可在内阅览、听无线电等,每天一名日本教友前来集中营点名,如有事出徐家汇的,由通日语的美国神父向他们提出,然后给你一个印上黑字的红臂章A(merca)、B(ritish)、C(anadian)、D(utch)等即可。当时我校经常举行各种足球比赛,集中营内的神父、修士以及神学院的修士总会主动前来参观的。当演出话剧或举办展会时,他们也是必到的常客。”

但是教会人员的传教和日常活动受到严格限制。教会人员的通信与普通集中营规定无异,每月一次,在检查内容之后允许寄信。如有必要,亦可破例寄信。收信无限制。不允许他们与外界约会、打电话。即使在营内的教堂中也不允许对外来人员进行说教或接受他们的忏悔。对于天主教徒来讲,这样的管制相当于剥夺了他们的传教自由。在被关押之前,这些外籍教会人员分别从事牧灵(传教)、教育、科研、慈善、医疗等不同的工作。这因此造成了一些教区和教友没有神职人员关照信仰生活,一些学校、科研机构、孤儿院和医院等无人管理。来自于外籍教会人员母国的人力、物力、财力援助停止,最终导致被关押了这些外籍传教士的宗教机构无法正常运行。

教会人员集中营共有6处,主要集中在徐家汇地区,它们分别是:

教会人员第一集中营,共收容55人,皆为修士。其址原是耶稣会总院,在将近一个世纪的时间里这里曾是徐家汇天主教活动的中心,是耶稣会传教士工作和学习的地方。[19](P58)现在是徐家汇藏书楼(南楼),地址为漕溪北路80号。

教会人员第二集中营,共收容34人,皆为修士。这里原是大修道院,太平洋战争爆发后,“徐州教区美国籍、加拿大籍教士,全被日本(侵华)宪兵遣送至上海徐汇区大修道院。大修道院改为日本(侵华)占领军战时对敌国侨民所设的临时‘集中营’”。[20](P83)该建筑现在属于徐汇区政府,地址为漕溪北路336号。

教会人员第三集中营,共收容39人,皆为修女。此处原是徐家汇圣母院,现在是上海老站饭店,地址为漕溪北路201号。

教会人员第四集中营,共收容37人,皆为修士。此处原是方济堂(方济各会账房),[21](P744)为吕班路141号。“一九三七年日本入侵上海,占领它有八年之久。方济账房以投资房地产来抵消中国的货币贬值;第二次世界大战期间,外币无法进入中国,这资产的收入大派用场。一九四三年春,日军在账房内拘禁了四十多位外国传教士。”[22](P30)该建筑现为上海市黄浦区人民代表大会常务委员会和中国人民政治协商会议上海市黄浦区委员会,地址是重庆南路139号。

教会人员第五集中营,共收容10人,皆为修士。它和第四集中营实属于一个院子里的两栋建筑。其原是首善堂(遣使会账房),[21](P744)为吕班路141号。该建筑现在属于上海市黄浦区人民代表大会常务委员会和中国人民政治协商会议上海市黄浦区委员会,地址是重庆南路139号。

教会人员第六集中营,原是圣心修女会会院,[21](P700~701)现在为上海社会科学院大楼,地址是淮海中路622弄7号。共收容79人,皆为修女,其中英国9人、美国42人、加拿大14人、澳大利亚3人、荷兰1人、比利时10人。该集中营里“食物匮乏成为当时难以解决的严重问题。到后来,她们连面包也吃不到了,一日三餐只能吃到一顿米饭,最后连一餐米饭也难以保证。后来日军切断修道院的热水供应系统,让集中营的生活更加雪上加霜。整个冬天没有暖气供应,夜晚,修女们只躺在冰冷的地板上。因寒冷刺骨,有些修女彻夜难眠,不停地在走廊里来回踱步取暖”。[23](P38)

在考察教会人员集中营地点的过程中,我们发现,日军尽管对教会人员进行了拘禁和迫害,但没有类似“正定惨案”这样赤裸裸的屠杀。究其原因,主要是因上海的国际地位,资讯发达,日军尚有所顾忌。“如果上海教会变成像德国对待犹太人的集中营那样,势必会引起上海天主教徒的反抗,甚至当时的梵蒂冈罗马教皇也会注意到。而且教会人员集中营内的费用由各人所属的修会负责,日方全不负担,因此与其他集中营相比,教会人员集中营的境遇尚算较好。”

三、上海盟军战俘营

上海盟军战俘营设立于1942年2月1日,1945年结束。此类集中营共5个,关押的战俘具有较强的流动性,数目保持基本稳定。1942至1944年关押战俘总数分别为1484人、980人、1023人。在战俘营设立的3年中,不断有盟军战俘被收押或者释放。日本对盟军战俘的管理缺少人道主义关怀,战俘遭受饥饿、寒冷、酷刑、甚至劳累致死等野蛮对待。据一位美国海军军官回忆:“在集中营里日本人除了灌水和拷打外还有电刑,所谓的电刑是把着电的金属触着人体要害处,我在室内一听见外面尖锐的惨叫声就知道又开始电刑了。我想这是一种非常痛苦的刑罚,受刑人没有一次不惨叫的。当他们手臂被吊得脱节时也常常发出这样的惨叫,但独有灌水时不发一声。这些刑罚都是无任何理由的。”[15](P65)

上海吴淞盟军战俘营(Woo Sung Camp),根据学者的调查,位于长江边上,是日军当年300个战俘营之一。其址今为上海宝山吴淞公园后海军上海博物馆,[24]位于宝山区塘后路68号。“1942年1月24日第一批战俘到达,他们主要来自美国威克号和英国佩特雷尔号的幸存者,刚抵达上海时由海军监管,在吴淞被转交给陆军。1942年2月1日,来自天津和北京的战俘抵达,总人数达到1500人,其中700人是平民,700人是陆军、海军、陆战队员,其他人来自其他国家。集中营内条件糟糕,健康和卫生设施缺乏,守卫对战俘很差,打耳光十分常见。几个战俘的行为会导致所有人受罚,包括站在雨中数小时、几天不供应食品或关禁闭。1942年12月6日,整个战俘营迁往江湾。”[25](P22~25)战俘承担开挖吴淞运河的劳役,每天必须从黎明或挖或抬干到日落。据一名美国海军军官回忆:“在吴淞集中营里,牛马式的生活除外,这里经常发生所谓的‘不幸事件’,每个日本兵都有自己的‘法律’,我们时常在无意中破坏了事前根本不知其存在的‘司法’,我海军鲁槟逊因拒绝给日兵摇动卡车前面的马达驱动器被打得半死,还有一个平民战俘,仅仅看一下营地四周的电网被枪杀了,经我们抗议后,营里开了一次庭,最后日本军官宣称这不过是‘意外的不幸事件’,那个杀人的士兵无罪复职。”[15](P21)

上海江湾盟军战俘营(JiangWan Camp),旧址位于今宝山区殷高路5号,现为上海市劳动教养收容所。[26](P119)1942年12月6日成立,前身是吴淞盟军战俘营。可容纳1600人,有700名美国陆军、海军和陆战队人员,700名来自威克岛的平民和80名英国人。战俘营的厕所是日式的,非常粗陋,很不卫生。厨房很简陋,器具很缺乏,食物质量很差,缺乏营养。营区医院没有床位,更没有人工暖气。战俘在附近做修路、排水、平地的工作。如果随处抽烟或出现其他细小的违纪行为,则会被殴打。1945年5月9日,该集中营关闭。[25](P13~18)

海军战俘营(Naval Prisoner of War Camp),主要关押盟国海军战俘。原址位于虹口区江湾路,距离日本海军医院约800米,为陆战队病舍,[27]主要关押英美海军战俘,他们是“美国军舰威克号的官兵以及英国军舰佩特雷尔号上的幸存者,1941年12月8日被送来。1942年3月,美国陆军运输船哈里森总统号的船员被送来。之后被俘的英美商船员也被不断送来。战俘总数在70~120人”。[25](P4)战俘们被迫签署不会逃跑的文件,有时看守会打战俘的耳光。该建筑今属中国人民解放军四一一医院,位于东江湾路15号。

华德路(提篮桥)监狱盟军战俘营(Ward Road Jail Camp),旧址位于华德路147号,今为长阳路147号的提篮桥监狱,被称为“远东第一监狱”。其建于1934年,是一栋现代化的6层混凝土楼房。[26](P101)“1942年6月,这里共关押着8000名囚犯。其中约100人是外国人,同一时间美国人的人数不超过12人。这些美国人是被日本法院判决有罪的平民、海军和陆战队员。由于上海缺乏燃料,整栋大楼没有暖气,冬天的毯子根本不能御寒。食物不好也不充足,每天两顿饭,分别是早上8点和下午4点。早饭是一杯煮麦子,晚饭是清汤,每人每天约450克的面包。”[25](P7~9)

大桥监狱盟军战俘营(Bridge House Jail Camp),旧址位于崇明路6号,原是日本宪兵队本部。[26](P119)这里既是战俘营也是平民拘留所,常被当作审讯和惩戒中心,[25](P1)其他集中营里的被囚禁者经常被强行带到这里接受拷问并用刑。其址今位于虹口区四川北路85号,为大桥大楼,已用作民居。该集中营“关押对象为居住在上海的美国人、美军飞行员,以及从吴淞或江湾战俘营逃跑又被重新抓获的美国海军和陆战队员,其他囚犯主要有中国人、英国人等,大多都是妇女。集中营内环境极其恶劣污秽不堪。囚犯们睡在地板上,有时因太拥挤没有地方可以躺下。冬天没有暖气,囚犯们只能共用毯子,无论性别、种族和信仰。医疗看护实际上不存在。治疗一般在监室内进行,而且只有很少的人能获得,大多数病人只能等死。囚犯没有人格可言,他们白天盘腿坐在自己的脚上不能休息,同时头必须低下,面朝东京方向,有时被迫下跪6~8个小时。晚上随时可能被叫醒而来回走动。如果有人敢反抗,就会遭到殴打”。[25](P1~3)美国《密勒氏评论报》主编鲍威尔也曾被关押在这个“大桥集中营”里。据他回忆,牢房内极其拥挤,最严重的是“没有盥洗设施,马桶只是放在一个角落里的粗糙木桶,敞开着放在牢房中,臭气熏天。每天早晨,由一位强迫从事这项服务的中国人拎出牢外冲洗一下。女性被囚者不得不和男子共同使用这只马桶。蚊虫滋生,最害人的是体虱和老鼠。战俘被殴打虐待时有发生,有一次,一位中国人偷吸烟被抓住,几乎被揍成肉饼,一个多星期不能站起来,后来又患上脚气病,日本医生给他注射了不知什么药剂,很快就死去”。[28](P386~387)

四、中国战俘集中营

中国战俘集中营也称徐汇战俘营。1938年,侵华日军在上海徐汇区兆丰西路和小木桥路东三家里一带建立了一个奴役、杀害中国战俘的集中营。其址位于小木桥路705弄及旁边的龙华中路。集中营四周有电网和铁丝网,大门口设有岗哨,戒备森严。1944—1945年的东三家里集中营关押的中国战俘有200多人。集中营的战俘主要来自国民党的抗日官兵,另有小部分八路军和新四军抗日官兵。在战俘遭受非人待遇之下,有的试图逃离集中营,事先将旧铁路旁的破木板藏起来,等到深夜就把破木板架在营房周围的电网上,冒险越网而过,但不曾料到日军在电网上安有警铃,警铃一响,逃跑者被抓,就要受到日军法西斯的残暴刑罚,丧失生命。[29](P4)战俘营内的中国军民在肉体上和精神上遭到了日军非人的残暴奴役和虐杀。铭记历史是一种责任,这个战俘集中营承载着中国人的痛苦和创伤记忆。

五、结论

日军在沪的23处集中营,在空间分布上呈现出零散中有集中的特点,所涉及区域涵盖今长宁、徐汇、静安、黄浦、浦东、虹口、宝山等9个区域。经笔者实地考察,首次证实,这23处集中营多集中在长宁区和徐汇区;最典型的是教会人员集中营,多分布在上海传统天主教社区徐家汇地区。日军在沪集中营是在其华集中营的组成部分,关押的不仅有中国战俘、盟军战俘,也有英美等“敌国”的大量侨民,还有昔日的盟友意大利人,以及教会人员。为方便管理,日本当局根据关押对象不同将其在沪集中营进行分类,在同一类型的集中营中,又根据所押者年龄、地位、国籍等设立不同的集中营。如林肯路集中营,专门关押年老及病患人员;海防路集中营内关押者身份地位显赫,多与金融界、政界和信息领域人物有关联;意大利人集中营是专门为关押意大利人而设。日军对不同类型集中营加以区别对待,其中战俘人员集中营营内情况是最恶劣的,甚至直接由监狱改造而成,以便于利用监狱里的刑具对战俘用刑。值得一提的是,大桥监狱盟军战俘营中,各种酷刑轮番上演,营内人员因受虐死亡者不计其数。而在上海侨民集中营和教会人员集中营中,只要营内人员不做违反营规的事情,一般无生命之虞,但仍要受到严格的军事管制,生存状态堪忧。日军在沪集中营内人员有很大流动性,因战事变化,可能从最初被囚禁的集中营转移到其他多处集中营,大多数情况下是在某一类型的集中营内流动,但也有在不同类型的集中营间进行转移的情况,如被从上海侨民集中营转移到盟军战俘集中营。日军在沪集中营类型的多样,也体现了上海这座国际城市的特点,见证了二战期间日本法西斯对包括中国在内的世界各国人民的戕害。上海这座国际化城市,在其繁华的背后承受着许多鲜为人知的辛酸与屈辱,在日军的刺刀、高墙和铁丝网下,中国抗战官兵和盟军战俘惨遭屠杀,众多的不同国籍难友们留下了饥饿、苦难、屈辱的记忆。寻访和考证日军在沪23处集中营的历史,再次唤醒了世界人民对战争的集体记忆。战争虽已过去,但留给世人的却是对战争的长久反思以及对和平的殷切期许。

注释:

①国内学者关于日军在沪集中营的研究,参见熊月之:《2005 年上海社会科学院重点课题研究报告》;熊月之:《上海盟国侨民集中营述论》,《上海纪念抗日战争胜利60周年研讨会论文集》,上海纪念抗日战争胜利60周年研讨会,2005年;熊月之:《“上海集中营”真相》,《社会科学报》2005年6月30日;陈正卿:《美军战俘画笔下的宝山集中营》,《世纪》2005年第5期;岳雯:《寻访侵华日军在沪战俘集中营》,《档案春秋》2005年第8期;陈克涛:《上海龙华侨民集中营》,《世纪》2005年第5期;毛剑杰:《1944年上海集中营大逃亡》,《时代教育》2007年第19期;何天义:《亚洲的奥斯维辛——日军侵华集中营揭秘》,四川人民出版社2007年版;朱小怡:《大夏大学里的侨民集中营》,《上海滩》2015年第12期;熊月之:《上海外侨与世界反法西斯斗争》,《东方早报》2015年8月4日;刘雪芹:《霞飞路上的修女集中营》,《上海滩》2015年第8期;张帅、苏智良:《上海盟军战俘营考略》,《历史研究》2016年第1期;等等。国外学者关于日军在沪集中营的研究,参见[美]关丁·雷诺:《十二月八号的秘闻》,罗塔译,环球出版社1948年版;Peggy Abkhazi, A Curious Cage, a Shanghai Journal, 1941—1945, Victoria, British Columbia, Sono Nis Press,1981; [美]鲍威尔:《鲍威尔对华回忆录》,邢建榕等译,知识出版社1994年版;Leck, Greg, Captives of Empire: The Japanese Internment of Allied Civilians in China, 1941—1945, US, Shandy Press, 2006; Betty Barr、程乃珊:《日本集中营:上海西侨的黑色记忆》,《文史博览》2006年第1期;等等。综上所述可知,囿于以往国内外学者并没有系统掌握上海集中营的相关资料,故缺少对上海集中营进行整体的研究。或是对某一类集中营,或仅对某一个集中营进行研究。如美国学者Leck和Greg的Captives of Empire: The Japanese Internment of Allied Civilians in China, 1941—1945一书,旨在从宏观上介绍日本在中国的集中营,对于上海侨民集中营的情况有相关介绍,但并未对集中营今昔地址进行考证,未提及意大利人集中营,其集中营内细节介绍并不全面,虽然其书中对于上海集中营中的教会人员集中营如教会人员第六集中营圣心修女会会院有个别提到,但有效信息很少。此外,该书忽略了上海集中营中的盟军战俘集中营、中国战俘集中营。

②因为集中营的人员始终处于流动状态,很难统计总人数。本文收容人数若无特殊说明,均以1944年9月统计数为参考值。

③《自由中国》1945年第1期《集中营备忘录》一文中称其为东区营。

④该营统计人数是根据《自由中国》杂志1945年第1期中的《集中营备忘录》一文,其文中并没有提到人数统计时的准确时间,故该数据仅做参考,有待笔者考证。

⑤《自由中国》1945年第1期《集中营备忘录》一文中称其为西区营,其址在今天山路。

⑥该营统计人数是根据《自由中国》1945年第1期中的《集中营备忘录》一文,文中并没有提到人数统计时的准确时间,故此处有待笔者考证。

⑦参见http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d2d9d6b0100m2i7.html。

⑧因使用大量的灰修路和营房,故称为“灰营”。

⑨根据卡洛斯提供的资料Gli Italiani a Sciangai 1608—1949(笔者译为《意大利人在上海,1608—1949》)。

⑩笔者译为《我死在中国》。

[1] 《自由中国》编辑室.集中营备忘录[J].自由中国,1945,(1).

[2] Leck, Greg. Captives of Empire: The Japanese Internment of Allied Civilians in China, 1941—1945[M]. US:Shandy Press, 2006.

[3] The chaplains who had served in those camps. The Civilian Internment Camps[J]. Catholic Review, 1945, No. Sep.-Oct.

[4] Peggy Abkhazi. A Curious Cage, a Shanghai Journal,1941—1945[M]. Sono Nis Press, 1981.

[5] 何天义.亚洲的奥斯维辛——日军侵华集中营揭秘[M].成都:四川人民出版社,2007.

[6] 朱小怡.大夏大学里的侨民集中营[J].上海滩,2015,(12).

[7] 施叔华.杨浦区志[M].上海:上海社会科学院出版社,1995.

[8] 颜惠庆等代表蒋伯诚将军慰问盟侨集中营 备受热烈欢迎今晨继续慰问[N].申报,1945-08-29.

[9] 张长根.上海优秀历史建筑(长宁篇)[M].上海:上海三联书店出版社,2005.

[10] 薛理勇.老上海万国总会[M].上海:上海书店出版社,2014.

[11] 熊月之.上海的外国文化地图[M].上海:上海锦绣文章出版社,2010.

[12] 战后在上海[A].印永清,等.海外上海研究书目(1845—2005)[Z].上海:上海辞书出版社,2009.

[13] 何韵竹.蓝·中国(Blu Chia)——一位中意混血儿的半生传奇[M].张朝霞,译.广州:花城出版社,2010.

[14] 孙金富.上海宗教志[M].上海:上海社会科学院出版社,2001.

[15] 关丁·雷诺.十二月八号的秘闻[M].罗塔,译.上海:环球出版社,1948.

[16] 昭和二十年四月六日意大利人收容所大东亚巡查秋元健次致驻上海总领事总务课长都村新次郎件[Z].日本外务省档案,日本外交史料馆藏.

[17] 樊国阴.遣使会在华传教史[M].吴宗文,译.台北:华明书局,1977.

[18] 金鲁贤.耶稣会士金鲁贤主教回忆录:绝处逢生·上卷[M].香港:香港大学出版社,2013.

[19] 李明毅.历史上的徐家汇[M].上海:上海文化出版社,2015.

[20] 黄殿墀.徐州民族宗教志[Z].徐州市民族宗教事务局,1991.

[21] 阮仁泽,高振农.上海宗教史[M].上海:上海人民出版社,1992.

[22] 金普斯,麦克罗斯基.方济会来华史(1924—1955)[M].李志中,译.香港:香港天主教方济会,2000.

[23] 刘雪芹.霞飞路上的修女集中营[J].上海滩,2015,(8).

[24] 陈正卿.美军战俘画笔下的宝山集中营[J].世纪,2005,(5).

[25] Prisoner of War Camps in Areas other than the Four Principal Islands of Japan, 31 July, 1946[Z]. 4—4.5A—AB—C2—693, Historical Manuscipt File.

[26] 上海监狱志[Z].上海:上海社会科学院,2003.

[27] 彬江房造.最新大上海地图[M].东京:精版印刷株式会社东京工场,1943.

[28] 鲍威尔.鲍威尔对华回忆录[M].邢建榕,等译.上海:知识出版社,1994.

[29] 岳雯.寻访侵华日军在沪战俘集中营[J].档案春秋,2005,(8).

(责任编辑:藏 峪)

Research on the Concentration Camps of the Japanese Army in Shanghai

LI Jian, SU Zhiliang

(College of Humanities and Communication, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

The total number of the concentration camps established by the Japanese army in Shanghai during the Second World War was 23. The 23 camps were divided into four types: Shanghai Civil Assembly Center, Church Clergy Camp, Allied Prisoner of War Camp and Chinese Prisoners of War Camp. The camps imprisoned prisoners of war and civilians from more than 10 countries, including the Chinese people. The authors relocated the 23 camps on the basis of field work and field study. Lincoln Avenue Camp, Yangtzepoo Camp, Haiphong Road Camp and Bridge House Jail Camp are newly listed camps. Furthermore, the Italian Camp, the First Camp of the Church Staff, the Second Camp of the Church Staff, the Fourth Camp of the Church Staff, the Fifth Camp of the Church Staff and the Xuhui War Camp are also identified for the first time. The paper makes a comprehensive and meticulous analysis of camps according to the memoirs of aliens imprisoned in camps, historical data from alien descendants, church historical materials and reveals the historical truth of the concentration camps of the Japanese army in Shanghai.

Japanese army, concentration camp, Shanghai, prisoners of war

2017-03-08

国家社科重大招标项目(13&ZD094);国家社科基金抗日战争研究专项工程项目(16KZD007);上海高校高峰高原学科资助(上海师范大学中国史学科);南京大屠杀史与国际和平研究院规划项目

李 健,黑龙江齐齐哈尔人,上海师范大学人文与传播学院,主要从事上海史研究。

K265

A

1004-8634(2017)03-0130-(11)

10.13852/J.CNKI.JSHNU.2017.03.017

苏智良,浙江嵊州人,上海师范大学人文与传播学院教授,教育部重点研究基地上海师范大学都市文化研究中心主任,主要从事上海史和中日关系等领域研究。

——以美国、爱尔兰和印度为例》出版