基于系统动力学的城市交通系统供需分析模型

马书红,孙朝旭

(1. 长安大学公路学院,陕西西安 710064;2. 浙江金衢丽天然气有限公司,浙江杭州 310016)

基于系统动力学的城市交通系统供需分析模型

马书红1,孙朝旭2

(1. 长安大学公路学院,陕西西安 710064;2. 浙江金衢丽天然气有限公司,浙江杭州 310016)

城市交通系统是一个多变量、多反馈、非线性的复杂系统,系统各要素之间相互制约,科学合理地描述其动力机制十分重要。采用系统动力学的方法,确定城市交通系统的界限,在具体分析系统内部各要素因果反馈作用关系和构建系统流图的基础上,建立城市交通系统动力学模型,重点对城市交通系统供需关系进行研究并给出模型的主要方程。以西安市为例,进行模型的模拟仿真,预测供需关系的发展趋势并进行分析,结果表明远期供需比例会出现严重失衡,而采取限制机动车出行需求的转化、发展城市公共交通系统等合理的交通需求管理政策可以在一定程度上缓解交通供需矛盾。

城市交通系统;系统动力学;供需关系;模拟仿真;交通需求管理

城市化和机动化的快速发展给城市交通系统带来了巨大的压力,导致其供需矛盾日益突出,道路拥堵、交通事故、环境污染等问题日益严重。交通系统的供需关系不仅关系到城市的经济活动效率,也会影响到城市居民的日常生活,需要重点关注。目前,对城市交通系统供需关系的研究,主要集中于内涵、评价方法和专门技术等方面,并以平衡分析为主,主要有平衡理论和弹性理论两种方法[1]。平衡理论认为道路交通的供需平衡不仅体现在总量上的平衡,还体现在结构上的耦合;弹性理论针对有附加条件的交通成本与需求量、交通成本与供给量之间的关系进行分析。事实上,对交通系统供给和需求的分析,不仅要单独分析供给与需求两个方面,还要系统考虑两者之间的关系,可以用系统动力学来进行分析。已有成果主要应用系统动力学方法从可持续发展、宏观政策、城市发展、区域经济与交通相互关系、交通运输方式与结构等角度对相关问题进行研究[2-3],而在城市交通系统方面,则主要着眼于城市经济与交通的互动协调以及城市综合交通系统内部各种因果关系的研究[4]。基于此,本文拟采用系统动力学的原理与方法,对城市交通系统进行研究,在重点分析供给与需求相互作用关系的基础上,研究产生交通系统外部特性的内在作用机制,从宏观上给出交通问题的产生原因及应对策略,从而更好地实现城市及其交通系统的协调和可持续发展。

一、系统动力学概述

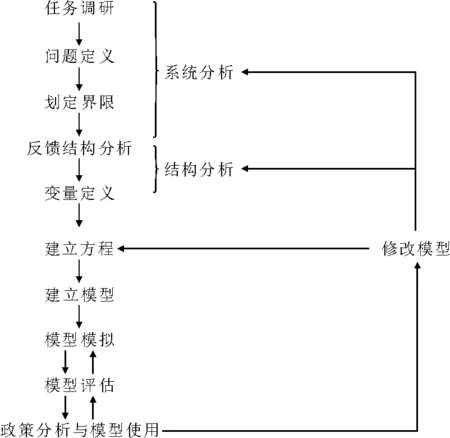

系统动力学(System Dynamics)是一门分析研究信息反馈系统的学科,其认为系统的行为模式与特性主要取决于其内部的动态结构与反馈机制[5]。相比于传统的系统学科,系统动力学更注重系统的内部机制与结构,强调单元之间的关系与信息反馈,可处理高阶数、多回路和非线性的时变复杂系统与巨系统问题[6],其解决问题的过程与步骤如图1所示。

图1 系统动力学解决问题的步骤

城市交通系统是一个复杂的,涉及诸多方面且随时间不断变化的大系统,系统内部各因素之间相互影响和制约,其行为表现出明显的非线性特征。从图1可以看出,基于系统分析—结构分析—建立模型—模拟评估—政策制定的系统动力学分析过程与一般情况下分析和解决交通问题的过程一致,故可以采用系统动力学模型按照图1的基本思路来确定交通系统内部各个要素间的因果反馈关系,从城市交通系统需求与供给两方面入手,分析与它们存在联系的各个要素,建立城市交通系统动力学模型,模拟交通系统供给与需求在系统中的转化过程及相互作用机理,在此基础上对交通系统的发展趋势进行预测和分析。

二、系统动力学模型与交通供需分析

以分析城市交通系统供需关系为建模目的,根据系统动力学解决问题的一般步骤,确定建立的模型包括人口、经济、交通需求和交通供给等要素,通过研究系统各个部分的反馈关系和设定各种变量(方程)来建立模型。

(一)系统的界限

系统的界限(或边界)规定哪些应该划入模型,哪些不应归入模型,它是一个想象的轮廓,把建模目的所考虑的内容圈入,并与其他部分(环境)隔开。对城市交通系统来说,供需矛盾是当前导致城市交通问题的主要原因,而交通需求和交通供应的影响因素众多,其中城市人口、经济发展水平、机动车数量、现状路网情况等对供应和需求的影响明显[7]。以此为基础进行分析后,应用系统动力学方法重点研究城市交通系统的供需关系,并确定模型包含的主要要素有:

(1)GDP。GDP是一个重要的经济指标,它与交通基础设施建设的投资以及机动车出行比例的增长都有直接的关系,而且交通系统的运行情况在某种程度上会影响GDP的增长。

(2)人口。人口的增长会直接导致出行量的增长,使机动车出行量不断增加。

(3)交通需求。造成一系列城市交通问题的主要原因是小汽车出行,因此可用小汽车的出行量来表示交通需求。在需求方面,存在着一定的延迟,即从出行者有意图选择小汽车这种出行方式到最终将其实现之间存在一个时间间隔。所以将需求分为潜在需求和需求两个部分,潜在需求表示出行者选择小汽车出行的意愿,它经过一定的时间就会转化为实际的交通需求。

(4)交通供给。采用道路网长度与平均单车道容量(VKT)的乘积来表示。同样存在着延迟的问题,这是因为道路在建设阶段是无法形成供给能力的,投资的道路建设项目往往需要经过一定时间的建设后才能形成实际的供给能力,因此供给也可分为计划供给和供给两个部分。同时,考虑到城市用地的限制,道路网不可能永无止境的扩张,存在着一个最大值,将其定义为最大供给能力,当供给能力达到这个水平后将不再进行道路的建设。

(二)因果反馈关系分析

从供给与需求两个方面来重点研究城市交通系统内部各个要素的主要反馈关系,分析得到系统内部包含的主要反馈回路如下,其中箭头表示因果关系,正负号表示正效应或负效应。

(1)从需求出发的负反馈回路。GDP→+人均GDP→+机动车出行比例→+潜在需求→+需求→-供需比例→-GDP影响因子→-GDP。这是一个负反馈回路,表示经济的增长会刺激小汽车出行需求的增长,但在需求增长的同时会造成供给方面的不足,使得交通运行的效率降低,反过来会影响经济的持续快速发展。使用“GDP影响因子”来表示交通系统供需求关系对社会经济的这种影响。

(2)从需求出发的正反馈回路。需求→+投资比例→+交通投资→+计划供给→+供给→+供需比例→+转化率→+需求。这是一个正反馈回路,表示交通需求的增长会刺激道路建设投资的增长,人们试图通过交通基础设施建设来满足不断增长的需求,但是随着供给能力的不断提升,反而会加快潜在需求的转化,产生更多的交通需求。使用“投资比例”来表示交通需求增长对投资增长的这种作用。

(3)从供给出发的正反馈回路。经济→+交通投资→+建设率→+计划供给→+供给→+供需比例→+经济。这是一个正反馈回路,表示随着经济的增长,交通基础设施投资也会相应增多,道路网建设速度加快,形成了更加充足的供给能力,最终保证了经济的持续快速发展[8]。

(4)从供给出发的负反馈回路。供给→-差值→+建设率→+计划供给→+建成率→+供给。这是一个负反馈回路,表示交通的供给能力并不是随着需求的增长而不断增长的,在实际中道路网会受到土地利用等因素的限制,不可能无休止地进行建设。

三、基于系统动力学模型的城市交通供需流图

根据上述因果反馈关系的分析,将主要的反馈回路进行组合,得到城市交通系统的流图,如图2 所示。

图2 城市交通系统流图

在系统动力学模型中,主要方程有(1)~(17),其中(1)(3)(6)(8)(13)和(16)为状态变量方程,(2)(4)(7)(9)(14)和(17)为速率方程,(5)(10)(11)(12)和(15)为辅助方程。方程中的变量用时间下标以区别时间先后,用字母K表示现在,J表示刚刚过去的时刻,L表示紧随当前的未来那一时刻,DT表示J与K或K与L之间的时间长度,他们之间的关系如图3所示。常数均不带时间下标。

图3 模型方程中的时间下标

根据系统因果关系分析及流图[9],按照系统动力学模型的编写方法,得到模型主要方程式如下:

(一)GDP部分

GDPK=GDPJ+DT·GDPJ·增长率JK

(1)

增长率KL=年平均增长率K·GDP影响因子K

(2)

(二)人口部分

人口K=人口J+DT·人口J·增长率

(3)

增长率KL=出生率K+迁入率K

(4)

迁入率K=f(人均GDPK)

(5)

(三)需求部分

需求K=需求J+DT·转化率JK

(6)

转化率KL=潜在需求K/转化时间K

(7)

潜在需求K=潜在需求J+ DT·增长率JK

(8)

增长率KL=总出行增长率K·机动车出行比例K

(9)

总出行增长率K=人均出行次数K·人口增长量K

(10)

人口增长量K=人口K-人口J

(11)

机动车出行比例与人均GDP有着密切关系,论文借鉴国内外学者的研究成果[10-11],以如下的函数形式来表示二者的定量关系。

机动车出行比例K=γ·EXP[β·EXP(α·人均GDPK)]

(12)

式中,参数α,β和γ根据研究城市的统计数据回归计算得到。

(四)供给部分

供给K=供给J+DT·建成率JK

(13)

建成率K=计划供给K/平均完工周期K

(14)

差值K=Max供给K-实际供给K

(15)

计划供给K=计划供给J+ DT·建设率JK

(16)

建设率K=交通投资K·平均VKTK·影响因子K/单位造价K·DT

(17)

四、模型应用

以西安市交通系统为例,采用系统动力学软件Vensim PLE来模拟运行建立的城市交通系统动力学模型,基础数据来自西安市统计年鉴和居民出行调查报告。

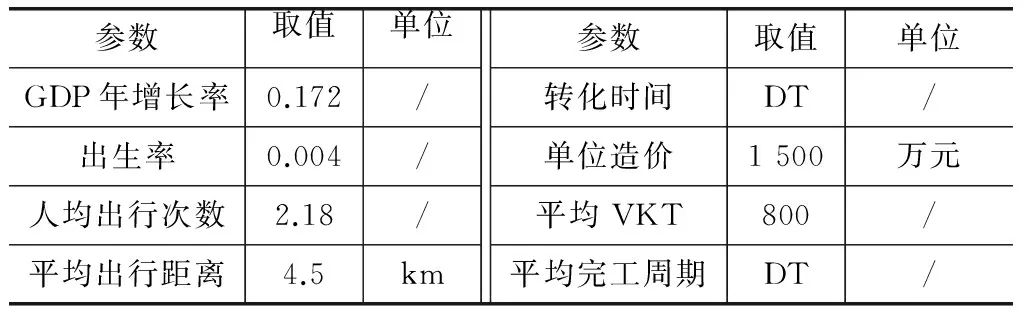

(一)模型的参数估计

根据西安市历史和现状的相关统计数据和调查数据,通过参数拟合和回归分析,获取和标定GDP增长率、出生率、人均出行次数、平均出行距离等各个参数。迁入率和人均机动车出行比例的函数通过回归分析计算确定,如式(18)(19)所示,其他模型参数见表1。

迁入率K= 0.004 435+0.003 581·人均GDPK

(18)

机动车出行比例K=0.559 04EXP[-4.232 4·EXP(-0.353 93·人均GDPK)]

(19)

表1模型的参数

注:数据来源于2000~2008年《西安统计年鉴》资料和西安市规划局编制的《2008年西安市居民出行调查报告》统计结果。

(二)模型的检验

为了验证模型是否较好地反映系统的特征,选取城市人口和GDP这两个指标,以2000年为起始年,2010年为终止年,运行模型输出预测结果与实际统计数据相比较,并计算两者的相对误差,结果如表2所示。

从表2中相对误差的计算结果可以看出,模型预测得到的人口和GDP数据与实际的统计数据之间的相对误差均在5%以内,认为建立的系统动力学模型是具有高可信度的,可用来模拟预测与相关政策分析。

表2模型的检验结果

(三)系统发展趋势预测

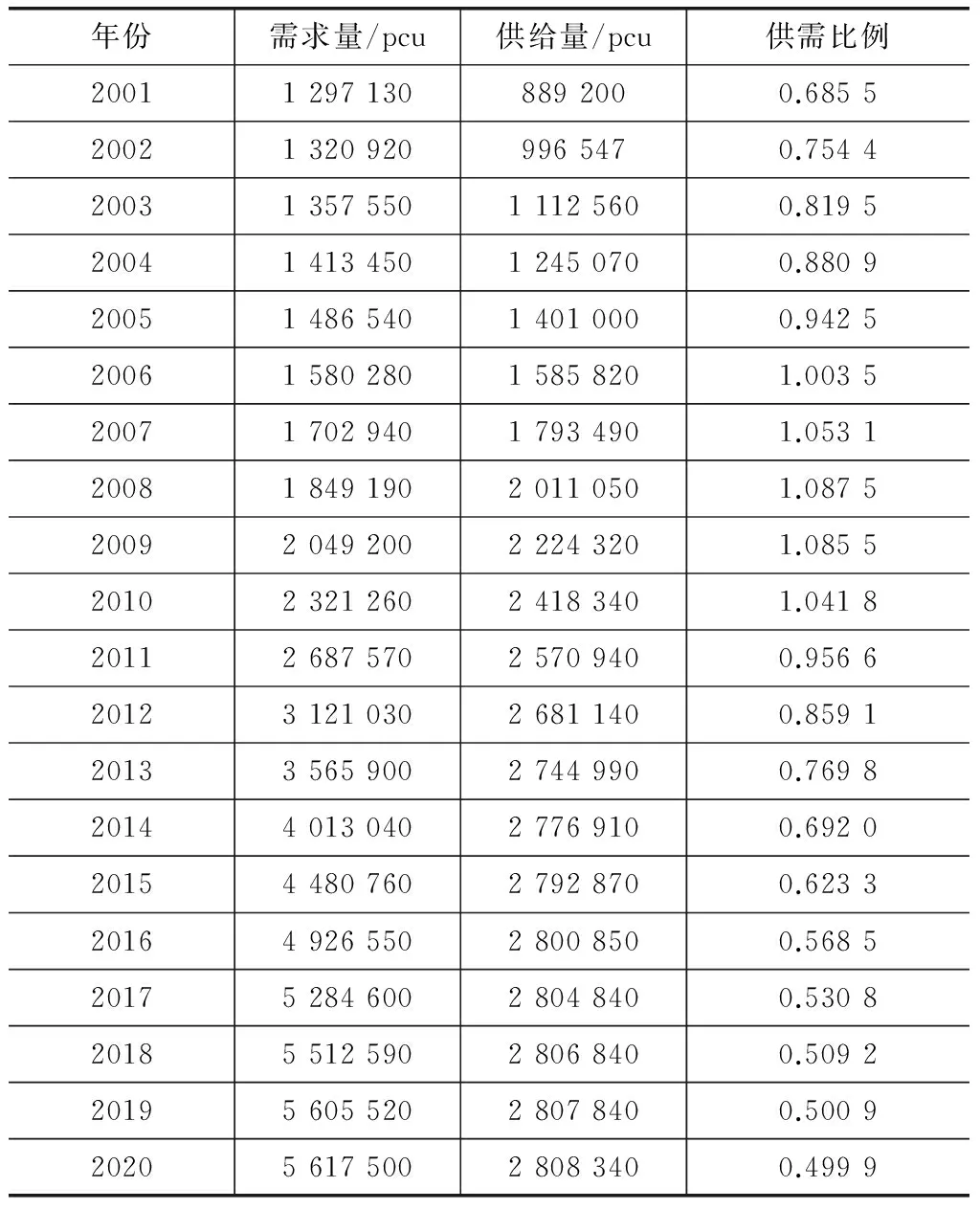

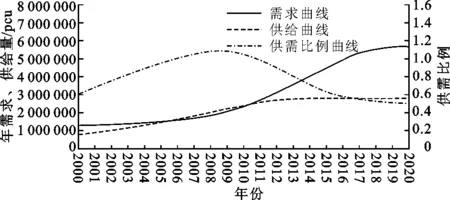

根据前文分析,这里重点对西安市城市交通系统的供需关系进行研究。模型设定运行以2000年为起始年,2020年为终止年,仿真步长为1年,模拟运行模型并输出每年的需求、供给与供需比例的仿真结果及其随时间变化趋势的曲线,如表3和图4所示(需求与供给量的单位均为pcu)。

从图4中可以看出,供给会随着需求的增长而增长,但是道路网建设受到各种用地因素限制,其增长率会逐渐减小,在2015年城市道路网建设接近饱和。交通需求量因为人口和经济的增长而继续增长,且它的增长率慢慢变小,这是因为当需求大于供给即供需比例小于1时,就会出现道路拥堵等交通问题,影响人们对小汽车出行方式的选择,导致潜在需求转化率的降低。在不采取任何外部政策干预的情况下,不断增长的需求致使供需比例持续降低,最终导致交通系统的瘫痪,其表现是实际需求无法继续增长,供需比例严重失调。从2009年开始,城市交通供需比例就会随着需求的增长而下降,由于供给能力在2014年接近极值,供需比例会持续下降,到2018年时供需比例已经严重失衡,需求量远远超出路网的供给能力,交通系统将无法正常运行。因此有必要采取一定的政策和措施来抑制需求的增长,以维持交通系统的正常运行。

表3模型仿真结果

图4 西安市城市交通系统发展趋势预测曲线

五、政策分析

从供需关系的预测结果可以看出,西安市城市交通系统将会随着需求量的不断增长而最终瘫痪,因此有必要采取一些外部措施来改善系统的行为,抑制机动车出行需求的增长,使供需关系趋于合理化。根据国内外的经验,单纯地限制机动车出行和保有的办法无法从根本上解决交通问题,应该采取一系列相配套的政策措施,才能到达令人满意的效果[12]。发展公共交通被国内外一致认为是解决城市交通问题的出路,因此在限制机动车出行需求量增长的同时,要加快城市公共交通系统的建设。具体措施有:

(1)限制机动车出行需求的转化。采取如小汽车限购、提高小汽车出行费用、拥堵收费等政策,延长潜在需求的转化时间,降低其向实际需求的转化率,来降低交通需求量。设定限制机动车出行需求转化的政策干预有两种模式:一般限制(模式1)和严格限制(模式2),相应的潜在需求转化时间分别为1.5DT和2DT。

(2)发展城市公共交通系统,吸引出行者使用公共交通方式出行,如采取提高公共交通服务水平、开辟公交专用车道、建设公交枢纽、城市轨道交通系统等措施,同时限制机动车出行,使城市交通系统出行方式的结构合理化,把机动车出行比例控制在一定的范围内。根据西安市居民出行调查结果,考虑到未来一个时期机动车出行需求的增长,设定政策干预模式为控制机动车出行比例的增长上限为30%(模式3)。

在以上两类政策的影响下,通过软件的模拟运行,得到不同政策模式作用后的交通需求预测结果,如图5、图6所示。

图5 不同模式作用下的预测结果

图6 不同模式共同作用下的结果

从图5可以看出,在外部政策的作用下,交通需求的增长出现了减慢的态势,特别是在不同政策的共同作用下,需求的增长明显放缓,很好地抑制了过快的增长势头,绝大部分的交通需求得到了满足,供需关系基本上保持平衡。但是值得注意的是机动车的出行需求量仍然略大于道路网的供给能力,其主要原因是交通流在时空分布上是不均匀的,高峰时段的需求量所占的比重较大,所以在早晚高峰时段机动车的出行效率会相对低一些。因此,建议进一步发展和完善具有大容量的城市轨道交通系统,以满足高峰时段的出行需求。

六、结语

鉴于城市交通系统的动态性和非线性特征,采用系统动力学的原理与方法,在对城市交通系统供需关系及其影响因素进行研究的基础上,建立了城市交通系统动力学模型;以西安市为实例验证了模型的应用,并探讨了在相关政策作用下交通系统行为的变化趋势。通过建立城市交通系统动力学模型,模拟交通需求与供给如何产生并相互作用,反映交通系统的运行情况,有助于加深对交通系统供需关系的理解。应用模型对城市交通系统进行预测并分析不同政策对城市交通系统供需关系的影响,可在了解交通系统供需发展情况的基础上,考量各种政策作用及其对系统的影响程度,为决策和取相应的管理措施提供参考。

[1] 王殿海.交通系统分析[M].北京:人民交通出版社,2007.

[2] 宋世涛,魏一鸣,范英.中国可持续发展问题的系统动力学研究进展[J]. 中国人口·资源与环境,2004(2):42-28.

[3] 来逢波.综合运输体系与区域经济互动发展的理论与实践研究综述[J].山东交通学院学报,2012(3):13-19.

[4] 王丰柏.论对构建城市和谐交通问题的思考[J].江西化工,2010(1):46-47.

[5] 王其藩.系统动力学[M].北京:清华大学出版社,1998.

[6] 吕康娟,王娟,陆晶.上海城乡运行的系统动力学分析及仿真[J].中国人口·资源与环境,2009,19(专刊):505-510.

[7] 朱明皓.城市交通拥堵的社会经济影响分析[D].北京:北京交通大学,2013.

[8] Holtz-Eakin D, Schwartz A E. Infrastructure in a structural model of economic growth[J].Regional Science and Urban Economics,1995,25(2):131-151.

[9] 王其藩.管理与决策科学新前沿——系统动力学理论与应用[M].上海:复旦大学出版社,1994.

[10] 王继峰,陆化普,彭唬.城市交通系统的SD模型及其应用[J].交通运输系统工程与信息,2005,8(3):83-59.

[11] Dargay J,Gately D.Income’s effect on car and vehicle ownership,worldwide:1960~2015[J].Transportation Research Part A,1999,33(2):101-138.

[12] 姜洋.系统动力学视角下中国城市交通拥堵对策思考[J].城市规划,2011(11):73-80.

Supply-demand analysis model of urban traffic system based on system dynamics

MA Shu-hong1, SUN Chao-xu2

(1. School of Highway, Chang’an University, Xi’an 710064, Shaanxi, China; 2. Zhejiang Jinquli Gas co., LTD, Hangzhou 310016, Zhejiang, China)

Urban transportation system is a multi-variable, multi-feedback, and nonlinear complex system. There are mutual restrictions between its elements, and it is necessary to scientifically describe the dynamic mechanism of this system. This paper set the boundary of urban traffic system by use of the method of system dynamics, analyzed the causal feedback effect relations between various elements of the internal system, and presented a flow chart of urban transportation system. Based on that, a system dynamics model of urban traffic system was established, and the relationship between supply and demand of urban traffic system was studied to present the main equations of the model. Taking Xi’an as an example, this paper simulated the model and estimated the development trend of supply and demand. The analysis results show that there are serious imbalances in the proportion of long-term supply and demand. Some proper traffic demand management policies can be adopted to ease the contradiction between demand and supply, such as taking Transit Priority Policy, developing urban public traffic system.

urban transportation system; system dynamics; relationship between supply and demand; simulation; traffic demand management

2017-02-03

国家社会科学基金项目(16BJY117); 陕西省交通运输厅科技计划项目(15-07R)

马书红(1975-),女,河北藁城人,副教授,工学博士。

F294

A

1671-6248(2017)03-0031-07