文化哲学视域下的满族文化研究方法

张密丹

(黑龙江民族职业学院,哈尔滨 150066)

文化哲学视域下的满族文化研究方法

张密丹

(黑龙江民族职业学院,哈尔滨 150066)

从大量的满族文化的研究成果来看,现在的满族文化研究大多以现象化的研究方法为主,对于理论体系的建构模式还较少涉及,通过对满族文化研究体系的建构,从文化哲学的角度来分析满族文化的研究方法,用日常生活批判理论来建构满族文化研究的模式和理论体系,作为一种研究方法加以探讨。

日常生活;满族文化;理论体系

自皇太极1635年农历十月十三日发布谕旨,正式定族名为满洲以来,至今已有383年的历史。在这三百多年的历史长河中,满族文化在不断的发展变化着,学者们从来没有停止过对于满族文化的研究和深入探讨。满族及其先民们在历史上经历了三次崛起,并在最后一次崛起中建立了统一的全国政权,这也是中国历史上的最后一个封建政权,满族也为中国历史的长河写上了浓重的一笔。

满族文化的发展随着历史的发展发生着巨大的变革,满族文化的发展可分为四个阶段:一是入关前的发展时期;二是入关后的融合时期;三是辛亥革命的转型时期;四是当下的稳定时期。而对于这四个时期的研究大多是以历史和语言相结合的形式进行研究,对于满族文化的理论本体研究还很少涉足。从“文化”的层面上来说已经上升到哲学领域的高度,而从“满族文化”的研究状态来说还是一种自在的、现象性的描述阶段,还没有达到一种学理性的高度,相对于哲学、文学等领域还是一个相对滞后的状态。

但是随着近年来国家对于少数民族语言文化遗产的高度重视,再加上满族文化在社会历史中地位的特殊性,使社会上掀起一股“满语热”、“满族文化热”的状态,而对于学者们更多的是要考虑到如何在这种文化热的背后沉寂下来,找到满族文化理论研究的新的契合点,在这种研究中进行思考满族文化研究的新思路,如何从自在的现象本身去深入挖掘满族文化发展中自觉的发展意识。

1 满族文化的研究成果

从现有的研究成果来看主要分成三个研究层面:第一个层面是对满族文化整体式的全面论述,主要针对于满族文化的现象以及发展过程的讨论。第二个是对于满族文化各个时期的专题性的研究,主要以满族文化发展的四个阶段作为划分,涵盖了生活中衣食住行的方方面面。第三个是对于满族文化理论本体研究,作为满族文化研究的一种理论方法对满族文化的研究模式进行深入探讨。

1.1 满族文化整体研究全面

从满族文化整体式的全面论述中,张佳生的《满族文化总论》可谓是从满族文化总体上全面论述的一个典型的代表作。他首先阐述了满族的形成与发展,从满族的族源叙述到当代满族的发展轨迹。其次是满族文化的形成发展与特色,通过大量的文献出处来梳理满族文化的形成过程,在满族文化的历史长河中人们对于社会的政治、经济、军事、文化的发展变化,形成富有自身特点的满族文化特色。再次是满族对统一的多民族祖国的贡献。满族作为对民族国家的统治者,对国家的政权的巩固、多民族关系的维护、维护国家主权和领土完整、发展国内外经济、繁荣中国文化上都做出了突出贡献,为中华文化保持旺盛的生命力奠定基础。最后阐述的是正确认识满族历史文化的发展演变,他指出“满族在吸取汉族文化的同时也在输出本民族文化,并使之对汉族传统文化产生影响。从这个角度可以看出,满汉之间的关系是一种相互影响的关系。”因此正确认识这种关系可以对文化的交流与发展起到非常重要的作用。张佳生还在2003年发表文章,对满族文化研究百年进行了全面的总结。他以时间为线索对于百年来满族文化的研究划分为四个阶段:第一阶段是1900年-1929年,第二阶段是1930年-1948年,第三个阶段是1949年-1978年,第四个阶段是1979年-2000年。将总体的概念分述到了各个时间段中。文章分为上下两个部分,在满族文化研究百年(上)中,是以整理在1978年以前的满族文化研究成果为主,在这个阶段中以满族文学的研究较为多见。在满族文化研究百年(下)中,除了对满族文学进行研究之外,还有了对于满族文化,诸如满族语言、音乐、服饰、建筑、饮食、书画、风俗等方面的相关专题性研究,到了改革开放以后,研究的内容就更加的丰富和深入。他总结出百年来的满族文化研究呈现出的特点有:第一研究者队伍逐渐不断壮大;第二,在研究过程中对于满族文化研究的概念逐渐明晰;第三,满族文化的内容已经有狭窄变得宽泛,由简单变得复杂;第四,满族文化的研究思路与观念逐渐成熟。可以看出的是,对于百年来满族文化的研究要晚于文学、档案等研究,但是就目前的成果显示还是取得了一定的成绩。赵展的《探寻满族文化发展的轨迹》中将满族文化从历时的角度分为三种形态:满族原生态文化、满族次生态文化和满族再生态文化。而这里的满族原生态文化是指在金、元两朝之后女真文化,而满族的次生态文化是指在满族入关前的固有文化和对于汉文化的吸收,再生态文化是指满族如果后所形成的满族群体,即驻防群体、留守与驻防相结合的群体、屯垦群体和留守群体,在这些群体中所形成的不同的文化类型和文化特点。刘静的《略论满族文化发展轨迹》一文将满族文化的发展划分为三个历史阶段:第一阶段是早期满族文化表现形态,是指从1585年努尔哈赤起兵统一女真各部开始到1616年建立后金政权。第二阶段是满族文化的确立,在满族进入辽沈之地以后,之前的渔猎、采集文化发生了很大的变化,在此期间根据自身的特点创造出了自己的文化特色。第三阶段是满族文化的发展,这一时期从伦理道德观念、文化教育、文学艺术成就等多方面进行发展,不断地进步。

1.2 满族文化专题研究细致

对于满族文化各个时期的专题性的研究,所涉及到的研究成果包括方方面面的内容,例如满族宗教、八旗制度、衣食住行、婚丧嫁娶等日常文化生活文化、语言文字与满文档案,成果也是相当的丰富。张佳生、王明霞的《八旗制度对满族的文化整合》中,在八旗制度建立之后,相应的一些文化也逐步的完善或者加以强化。他们叙述了八旗制度对于语言文字的整合、强化了骑射传统、对民族风俗的整合、对于民族教义的整合、统一民族信仰崇拜。“八旗制度是一种最适合于满族形成和崛起的制度,对于这种民族整合是把八旗中的满族成为有了新的文化认识和归属感的民族。”曾慧的《满族服饰文化变迁研究》以博士论文的形式全面的展示出满族服饰的几千年的发展演变,从满族先祖的服饰说起,到清代的服饰制度再到清代的官定服饰和民间服饰,最后是辛亥革命以来的满族服饰,全面的论述了满族服饰的发展变化。刘忠平的《满族民间婚俗回顾》是对恰喀喇、瓦尔哈、库雅拉等部族的婚俗以及居住在东北地区的满族的水上婚、林中混等婚姻形式的回顾,论述满族婚姻自然淳朴的特色。杨英杰的《满族葬俗习俗源流述略》中分析满族先祖的丧葬习俗,女真的丧葬习俗以及满洲的丧葬习俗。全面地展示了满族丧葬习俗的传统特点以及变迁过程。在以上的专业性研究中,大多是以文化现象的描述为主要研究方式,而国家大力倡导的文化产业也在此过程中加以发展,一大批关于文化传承与保护的相关学术论著相继发表,这也促使文化产业化的不断发展。

1.3 满族文化本体研究匮乏

在满族文化的研究中,文化现象的研究浩如烟海,而作为满族文化本体研究像海中行舟——形单影只。就目前而言鲍明的《满族文化模式——满族社会组织与观念体系研究》是唯一一部关于满族文化模式研究的学术专著,他是从文化模式的角度来把握满族文化作为一种整体观念来研究的思维模式、价值观念、行为心理和思想理论。上升到一种新的理论高度,用一种全新的思路和方法来研究满族社会的文化发展。吸收西方的文化模式方法于中国的思想史研究方法,创立的一种新的研究范式。郭孟秀的《试论满族文化的生成》从文化哲学的角度来分析满族的文化模式,他认为满族在日常生活中所体现出的“家族相似性”是满族文化形成的基础,而政权的建立以强硬的组织形式,将内部核心因素进行凝聚,这对满族文化的生成起到了强大的作用。在此类的研究中虽然是成果不多,但是可以反映出在当今的学术研究中的一种新趋向,这种研究方法的使用,会给满族文化研究带来新的活力和更大的空间去深入探讨和分析。

2 满族文化的研究瓶颈

2.1 研究停留在表面现象

就现有的研究成果来看,目前的研究多以历史学、民族学、语言学等实证研究为主要的研究方法,这种研究对于初期的研究是卓有成效的,可以很直观地去分析事物的表面现象和内涵,在一定意义上可以达到一种短时分析问题解决问题的办法,但是这种研究方法也仅仅是停留在表面的研究,比如专题性的研究,对于满族服饰、婚俗、葬俗、饮食等问题的研究是很有成效的。但是缺乏对于满族文化研究的一种整体的思辨性的分析,研究的深度和广度还不够,只是流于形式上的变化,并带有一些田野调查报告分析。因此对于现阶段满族文化的研究出现了瓶颈,在分析过所有的现象之后,仿佛研究需要停滞了。

因而在对于满族文化的研究中需要一套理论体系作为研究的理论方法,目前在满族文化的研究中每个学者的研究也是相对孤立的,没有一种体系和派别的划分,这样各自为战的研究也只能在研究中孤立无援,优势很好的观点得不到反馈和回应,这是满族文化研究产生瓶颈的直接原因,因此我们要建立一套合理的对于研究满族文化的理论体系,然后再更深远地揭示满族文化的内涵与本质。

2.2 研究学科单一

“与通常我们所说的各门学科所研究的对象相比,文化的特性表现在他不是与经济、政治、科技、自然活动领域或其他具体对象相并列的一个具体的对象,而是内在于人的一些活动之中,影响人,制约人,左右人的行为方式的深层的、机理性的东西”那么在这里对于文化的阐释并不是与经济、政治、科技等并列的学科,而是在我们活动的每一个方面。那就是文化要要渗透到其他学科之中。在对满族文化的研究中过于单一,只是利用传统的历史学、民族学、语言学、考古学等学科的研究形式。应该渗透到多学科的研究中,例如人类学、民俗学、哲学等学习的研究中。就目前的研究中运用人类学、哲学等理论方法去研究满族文化的成果较少。可以利用这种学科之间的差异和比较来相互借鉴、相互融合,而这种分离式的单一研究方法显然是不利于满族文化的系统研究和深入阐述。

学科间的相互融合可以大大地促进学科之间的发展与繁荣,我们需要借鉴更多的研究方法去分析满族文化的各种典型现象,这样可以从不同的角度、不同的入手点去更进一步地探寻满族文化的真实魅力。满族文化在几千年的发展演变中,经历了不同时期的发展变化,不同阶段有其共性的特征,更有时代性的个性特征,对于不断的发展变化,我们也应该用不同的研究思路去探究发展与变化的原因,于是这样的方法与手段就显得尤为重要,我们更要进一步地去探究研究的方法和思路。

3 满族文化的研究思路

在研究满族文化的时候我们多数都在具体的现象上加以描述,有没有一种新的方法和思路将我们引领到一定的理论高度和思想境界呢,理论界无法超越前人的思想而创造出一种新的理论思想帮助我们解决这个难题。我们透过文化哲学的思想寻求一种模式或者说是一种方法来重新考虑这个问题,文化哲学为满学的研究打开了一扇大门,为我们在满学研究方面找到了一个新的亮点,书中以中国现代化的现实生活为背景,开展日常生活批判,同时也揭示出了人要以一种自在自发的生存状态为最主要的存在方式。

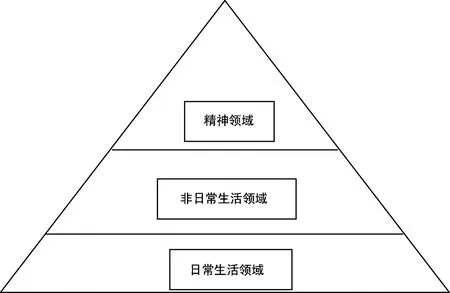

3.1 日常生活的结构图式

日常生活对我们每一个人来说都是一个最基本的生存领域,阿格妮丝·赫勒在《日常生活》一书中认为,在日常生活中,生活是与生存相关的,也就是一个个体生命的延续,是维持一个个体生猛生存和再繁衍的各种活动的总称。也就是说这里所指的日常生活并不是在阐述生活中的某些哲理,而是基于哲学的立场的人类历史和生活世界。用一种哲学的角度去研究和分析显示人类历史和生活世界。日常生活世界可以分为三个基本层次:第一是日常消费活动;第二是日常交往活动;第三是日常观念活动。这里的日常消费活动可以包括生活中的衣食住行、饮食男女等日常消费活动。日常交往活动包括杂谈闲聊、礼尚往来等以日常语言为媒介的交往活动。日常观念活动是伴随着日常消费活动、日常交往活动和其他各种日常活动在内的自在思维活动。我们可以根据这种理论建立一种,如图1所示:

图1 金字塔式的三层结构模型

在图1中我们可以看出位于金字塔底部的日常生活领域,它包括衣食住行、饮食男女等消费活动;婚丧嫁娶、礼尚往来的以语言为媒介的交往活动。处于金字塔中部的是非日常的社会生活,它包括社会中的政治、经济、技术操作、经营操作、公共事务、社会化大生产等。而在金字塔顶部的是科学、艺术和哲学等活动领域,属于人类的一种自觉的精神状态。

3.2 开拓性的新思路

根据满族在其发展历史中的特殊性,结合以上对日常生活批判的分析,我们可以找到一个新的思路去看待研究满族社会。我们可以运用这样的理论来构建一个满族文化的金字塔式的三层结构,处于金字塔的最高层为满族社会中的思想精神领域即科学、艺术和哲学活动,处于金字塔的中部的是满族社会的政治、经济以及社会化大生产。处于金字塔底部的是日常生活领域,包含满族文化中的衣食住行、饮食男女的消费活动,婚丧嫁娶、礼尚往来的以语言为媒介的交往活动,以及重复性的观念活动。在金字塔的前两层并不是日常活动,而在最后一层中是与每个人都息息相关的日常生活,突破传统理性的思维去关注日常生活世界的文化哲学思考,这就是从日常生活看满族文化。根据这钟日常生活图式的结构在研究满族文化的同时可以包含三个方面的要素:(1)自在的生活基础:生存的本能、天然的血亲关系等。(2)经验主义的生活方式:自在生活中的传统习俗、经验和生活常识。(3)自我调控系统:家庭、道德、宗教。

在这一构式的最下面是日常生活,也就是说日常生活是人类生活最为普遍,也最为基本的生活方式,他可以从某种程度来放映当时社会生活的真实状态,而将这种日常生活上升到哲学的角度,特别是文化哲学的伦理去看待普通生活,这样本身就是一种超越。中间一层是非日常生活,非日常生活本身就是文化中的一个重要方面,并不是人们每天要做的,并不是生活的必须,但是这确实通往精神领域的必经之路,这些是一部分人的生活重心。但是我们可以从文化哲学的理论中看出它是我们生活的再创造,是文化精神内核中的升华,人们在满足日常生活的基础上,对于文化的创造上更加进步、向前。而处于金字塔顶端的是社会文化的顶尖创造,是人类追求的最高境界。在满族文化中要看到它本身的特殊性,一种不同于其它民族的本身的特点,它的日常生活本身就不同于传统的中原汉文化,这样的特殊身份使得对于日常生活本身就要有不同的研究方法。满族的文明程度本身没有中原汉文化那样的强大,它是一种从自在生活走向自觉生活的状态,它的生产、生活和军事、经济是联系在一起的。满族文化大多都是在日常生活范畴,而在发展的过程中对于更高阶段的最求也没有停止,满族文化在其非日常生活和精神领域中都充分的进行探索,创造出许许多多灿烂的文明。因此,从这一特殊的角度去分析满族文化,这样可以用一种日常生活批判的理论来分析满族文化,构建出一种理论框架,使得对于现实问题的研究上升到一种理论的现实高度。这样使得研究更加有一种理论依据不是建立在一种描述的阶段,而是有更加理论性的依据可以去探寻。根据我们建立的模型,在研究中我们可以分层次,分条理地分析满族文化的特殊性。

3.3 深远的现实意义

对于满族文化的研究来说这样的改变可以是震动式的,它颠覆了传统的对于满族文化研究思路,这种日常生活批判理论试图用一个抽象的理论设计去探析满族文化的现实探讨。为现实的满族文化研究提供一种理论的参考,为研究瓶颈中的满族文化增添一些现代化的理论依据。满族文化在中国历史中的特殊地位让我们想深入地研究其日常生活世界。至今的研究还停留于传统的自然描述与经验的生活氛围中,要想深入的探讨这种自在的日常生活,就必须从日常生活自身出发。这样的研究方法可以使满族文化层次更加的鲜明,在不同的层次上进行研究和分析,可以使研究更加的细致和透彻,从一种高度上来审视满族文化的发展轨迹。用这种文化哲学的方法可以让我们从更多的层面去看待满族文化的模式,对于满族日常文的研究这种文化哲学的理论可以从一种思辨化的角度对日常生活进行批判,从中我们可以看到满族文化的不同侧面。满族文化与现代文明并不是格格不入的,它在中国当今的转型中被误认为是一种严重的阻碍。就要看我们从什么角度去看待它的发展,让满族文化在现实世界中发挥其自身的光和热,就像满族入关前和入关后的转型一样,现如今又处于一个历史的转折点上,而这种转折无疑对中华文化会产生强大的推动作用,推动文化的研究与文化的发展。文化哲学的融入可以为我们找到更多的理论方法进行支撑,推动文化的发展本身是一件有意义的事情,在对于满族文化的研究道路中,我们还要不断探索这样的研究方法,前人的描述已经详细而又完备,我们要用不同的思路,不同的手段去对满族文化的发展更进一步的探讨和思索,希望这样的研究方法能够推动满族文化走得更高走得更远。文化的发展不仅仅是一只手推动它前行,而是需要多只手共同作用才能让它走得更快,满族文化的研究方法绝不是一成不变的,我们需要给它注入新鲜度额血液,帮助它永葆长青。

4 结语

理论的进步需要不断地探索。本文这种理论的提出也仅仅是一个假设,很多不成熟的地方需要进一步的推敲和改进。现阶段的满族文化研究需要一种理论体系去推动它更好地向前发展,因为文化的研究绝不是孤立的,需要从社会的方方面面去加以分析和研究,它可以是纵向的包含上下几千年的历史,它也可是是横向的纵览世界各地。因此理论的建构将其包括在一个框架下,使我们可以有的放矢地把握文化的走向和脉络,让我们以一种全新的视角去看待满族文化的发展轨迹。当然用文化哲学的理论来讨论满族文化的问题还很少,但是我们可以用这样的方式对满族文化做出全方位的研究,使研究更加的立体,更加的全面。

对于满族文化的研究需要学习和摸索的东西还很多,对于文化哲学这一领域我们需要探讨的东西也很多,将哲学的思路引入到满族文化的研究中可能会给我们的研究带来更多的活力与思路,日常生活的理论对于解决满族文化中的社会生活——衣、食、住、行、婚丧嫁娶、国语、骑射这样的问题,用这样一种不同的思维方式去思考满族文化的具体问题,对于研究中的理论指导会起到一定的借鉴作用。研究本身是多角度的,研究方法是研究的一个手段,我们要将文化哲学的这种理论方法去结觉现实的问题,这样才能使研究更有意义,能收到我们研究中的目的,但是对于这种研究方法本文也仅仅是提出一个假设去进一步分析和探索,力求用这种研究方法去推动满族文化的研究向着更加理性的方向去发展。这种理论的假设只是一个雏形,需要去进一步的完善,今后还会在研究的道路上努力前行。

[1]张佳生.满族文化总论[J].满族研究,1999,(4):12-29.

[2]张佳生.满族文化研究百年(上)[J].满语研究,2003,(1):96-100.

[3]张佳生.满族文化研究百年(下)[J].满语研究,2003,(2):100-107.

[4]赵展.探寻满族文化发展的轨迹[J].中央民族大学学报,2005,(1):49-60.

[5]刘静.略论满族文化发展轨迹[J].经济研究导刊,2012,(7):280-281.

[6]张佳生,王明霞.八旗制度对满族的文化整合[J].黑龙江民族丛刊,2008,(2)87-95.

[7]曾慧.满族服饰文化变迁研究[D].中央民族大学.2008.

[8]刘忠平.满族民间婚俗回顾[J].满族研究,2010,(2):57-61.

[9]杨英杰.满族丧葬习俗源流述略[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1988,(6):83-89.

[10]鲍明.满族文化模式——满族社会组织与观念体系研究[M].沈阳:辽宁民族出版社,2005.

[11]郭孟秀.试论满族文化的生成[J].满语研究,2009,(2):104-109.

[12]衣俊卿.文化哲学——理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M].云南人民出版社,2001.

[13]衣俊卿.现代化与日常生活批判[M].北京:人民出版社,2005.

[14]郭孟秀.满族文化现代样态邹议[J].满语研究,2011,(2):87-91.

[15]施惟达,胡华生译.文化变迁[M].昆明:云南人民出版社,1988.

[16]杨锡春.满族风俗考[M].哈尔滨: 黑龙江人民出版社,1988: 245.

[17]刘小萌.满族从部落到国家的发展[M].沈阳:辽宁民族出版社,2001.

[18]许大平.日常生活批判及其当代意义[D].复旦大学,2003.

[19]陈学明等.让日常生活成为艺术品[M].昆明:云南人民出版社,1998.

[20]阿格妮丝·赫勒.日常生活[M].重庆:重庆出版社,1990.

[21]赵展.论清代满族四种社会群体的形成[J].中华民族大学学报,2001,(1):66-73.

[22]韩雪峰.试论满族文化的产生与发展及对东北亚的影响[J].吉林工程技术师范学院学报,2007,(10):11-13.

[23]黄新亮.论满族文化的发展特点[J].齐齐哈尔工程学院学报,2011,(6):75-77.

[24]何锡章,黄欢译.文化模式[M].北京:华厦出版社,1987.

[25]梁漱溟.东西文化及其哲学[M].北京:商务印书馆,2003.

[26]齐世荣等译.西方的没落[M].北京:商务印书馆,1963.

[责任编辑 李顺子]

2017-06-12

张密丹,1969-,女,哈尔滨市人,宣传统战部部长兼思想政治理论课教学科研部主任、教授,思想政治教育研究。