汉语“愚痴”类语义场成员的历时演变与共时分布

杨振华

(北京师范大学 文学院, 北京 100875)

汉语“愚痴”类语义场成员的历时演变与共时分布

杨振华

(北京师范大学 文学院, 北京 100875)

汉语“愚痴”类语义场成员包括“愚”“蠢”“痴”“呆”“憨”“傻”, 其历时演变的情况是: 先秦至魏晋南北朝时期主要用“愚”, “痴”在魏晋南北朝时期用例逐步增多, 唐宋元时期主要用“愚”“痴”, 明代时期主要用“痴”“呆”, 清代时期主要用“呆”“傻”, 其次用“痴”“蠢”“憨”, 现代普通话主要用“傻”。 文章通过调查统计各个成员在历代典籍及现代汉语方言的使用情况, 揭示了“愚痴”类语义场的发展过程及其在现代汉语各方言中的共时分布情况。

愚痴; 语义场; 常用词; 历时演变

现代汉语中, 表示愚痴意义的主要有“愚”“蠢”“痴”“呆”“憨”“傻”六个词。*与这六个词意义相近的词有“戆”“笨”“鲁”“顽”“迟”“钝”“疯”“狂”“癫”等。 我们认为这些词是有区别的: “疯”“狂”“癫”反映的是精神上的病态; “鲁”“迟”“钝”“笨”是指反应迟钝, 不敏捷; “顽”“戆”强调的是不灵活; “愚”“蠢”“痴”“呆”“傻”都是指智力低下, 头脑蠢笨、 糊涂。其中“愚”“痴”是文言词, 书面语色彩浓厚, 已不再单用, 只作为构词语素留存在复音词当中。 口语中则多用“傻”, 其次用“呆”“蠢”“憨”。 这些词语产生于汉语史的不同历史阶段, 存在着历时的替换关系。 本文选取先秦至清代有代表性的典籍, 对“愚痴”类语义场成员的用法进行统计与分析, 旨在厘清它们的发展递嬗过程。 此外, 本文还将考察“愚痴”类语义场各成员在现代汉语方言中的共时分布情况。

1 “愚痴”义词语的产生及发展

1.1 “愚”

“愚”的文献用例最早见于《诗经》中, 如“人亦有言, 靡哲不愚”(《诗·大雅·抑》)。 《说文·心部》: “愚, 戆也。”*《说文》中“愚”“戆”两词互训, 《说文·心部》: “戆, 愚也。” 其实二词并不完全同义, “戆”只是“愚”的一种, 指那种缺少灵活性, 只知道认死理, 一味刚直的“愚”, 是一条道走到黑不知拐弯的“愚”。 《汉语大词典》“愚”词条除有“愚昧, 愚笨”义项之外, 还列有“戆直”的义项。唐·玄应《一切经音义》卷二十二: “愚, 无所知也, 亦钝也。” 无知叫做“愚”, 其反义词是多知的“智”。 古籍中“愚”“智”对举, “智”是聪明的总称, “愚”是鲁笨的通名, 不论是理解力差、 思考力差, 还是分辨力差、 记忆力差等, 都可以称为“愚”[1]882。 如:

例 1 是非、 非是谓之愚。 (《荀子·修身篇》)

例 2 无参验而必之者, 愚也。 (《韩非子·显学》)

例 3 广武君曰: “臣闻智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得。 (《史记·淮阴侯列传》)

例 4 人主知能、 不能之可以君民也, 则幽诡愚险之言无不职矣, 百官有司之事毕力竭智矣。 (《吕氏春秋·勿躬》)

前两例可看作是对“愚”做出的解释或下的定义, 例1是从不辨是非, 是非分辨能力差说的, 例2将不经事实检验就轻信叫做“愚”, 这是就思考能力差说的。 “愚”在一定的语境中, 词义会比较具体或有所侧重, 但有时也比较笼统、 概括, 如例3。 “愚”除主要用以形容人头脑呆笨之外, 还可以用以形容言论、 心思、 计策等与人有关的事物, 如例4。

“愚”的组合形式主要有两类, 一类是同义或近义词连用组合, 如“愚戆”“愚蠢/蠢愚”“愚癡”“愚拙”“愚陋”“愚蔽”“愚暗/闇”“顽愚”“愚冥”“愚钝”; 一类是偏正式组合, 如“愚人”“愚夫愚妇”“愚士”“愚民”“愚心”等。

组合形式的多样也说明“愚”的出现频率比较高。 如:

例 5 嘉厚纯粹, 整榖之民也, 而世少之曰: 愚戆之民也。 (《韩非子·六反》)

例 6 故以诈遇诈, 犹有巧拙焉; 以诈遇齐, 辟之犹以锥刀堕太山也, 非天下之愚人莫敢试。 (《荀子·议兵篇》)

例 7 五藏不伤则人智慧, 五藏有病则人荒忽, 荒忽则愚癡矣。 (《论衡·论死篇》)

唐代至清代, “愚”尽管增加了“愚鲁”“愚昧”“愚迷”“愚昧”“愚騃”“愚呆”等新的组合, 组合形式更加丰富多样了, 但其出现次数与唐代以前相比却明显减少, 使用频率逐渐降低, 而且也很少单用。 如:

例 8 小儿诚愚, 劳诸君制字, 损南容之身尚可, 岂可波及侍中也!(《朝野佥载·卷四》)

例 9 二十年来, 方归佛道。 性虽愚昧, 行绝瑕疵。 (《景德传灯录·卷三》)

例 10 虽是愚浊的匹夫, 不会讲先王礼教, 啯啯的咽喉中咽下去。 (《元刊杂剧三十种·好酒赵元遇上皇杂剧》)

此外, “愚”可用作动词, 引申表欺骗、 愚弄之义, 如例11; “愚”还常用作谦词, 用来自称, 如例12; 也可在谦称与自己有关的事物时冠以“愚”字, 如例13。

例 11 於是废先王之道, 焚百家之言, 以愚黔首。 (《史记·秦始皇本纪》)

例 12 愚不知所谓也。 (《史记·孟尝君列传》)

例 13 张仪闻之, 谓武王曰: “仪有愚计, 愿效之王。” (《战国策·齐策二》)

1.2 “蠢”(惷、 憃)

先秦时期的古籍中, 愚蠢的“蠢”多写作“憃”或“惷”, 而且常与“愚”连用或对用。 “蠢”本写作“憃”。 《说文·心部》: “憃, 愚也。” 唐·玄应《一切经音义》卷十七: “憃, 愚也, 戆也。” 如:

例 14 一赦曰幼弱,再赦曰老耄,三赦曰憃愚。 (《周礼·秋官·司刺》)

例 15 寡人憃愚冥烦, 子志之心也。 (《礼记·哀公问》)

例 16 憃乎若新生之犊, 而无求其故。 (《淮南子·道应训》)

例14郑玄注: “憃愚, 生而癡騃童昏者。”

“憃”也写作“惷”。 《说文·心部》: “惷, 乱也。 从心, 春声。 《春秋传》曰: ‘王室曰惷惷焉。’” “惷”的本义为骚动, 后被假借为“憃”, 表愚蠢义, 但不多见。 如:

例 17 魏王曰: “寡人憃愚, 前计失之。” (《战国策·魏策一》)

例 18 存亡之迹若此其易知也, 愚夫惷妇皆能论之。 (《淮南子·氾训论》)

例17高诱注: “惷亦愚, 无知之貌也。”

例 19 时人愚蠢, 不知相绳责也。 (《论衡·自然篇》)

例 20 终不肯行求请问于胜己者, 蠢尔守穷, 面墙而立。 (《抱朴子·内篇卷之十四》)

例 21 崩震薄蚀之变, 狂狡蠢戾之妖。 (《晋书·郭璞传》)

例 22 彼圣贤者能推而广之, 而我蠢焉为众人。 (《韩愈·答陈生书》)

愚蠢义的“蠢”虽在先秦时期就已产生, 但上古、 中古及近代汉语*关于汉语词汇史的分期, 主要参考了王云路在《中古汉语词汇史》中的观点, 大致将先秦和西汉视为上古时期, 东汉至唐视为中古时期, 晚唐五代至清代视为近代时期。前中期的文献用例一直都很少。 到近代汉语后期, 即明清时期, 文献用例才有所增多, 但也并非“愚痴”类语义场的重要成员。 “蠢”之所以一直没有得到发展, 原因有二: 一是与它的语义有关, 其语义程度要重于“愚、 痴、 呆、 憨、 傻”, 侧重表达智力低下, 即接受能力、 理解能力、 记忆能力都很差的意思, 其贬义程度最高, 二是它的书面语色彩较浓厚。

1.3 “痴”(癡)

愚痴义的“痴”原作“癡”。 《方言》卷十: “癡, 騃也。” 《说文·疒部》: “癡, 不慧也。” 段玉裁注: “癡者, 迟钝之意, 故与慧正相反。” 先秦时期“癡”的文献用例非常少, 两汉魏晋南北朝时期才逐渐增多。 如:

例 23 王蓝田为人晚成, 时人乃谓之癡。 (《世说新语·赏誉》)

例 24 蛮夷者, 外癡内黠, 安土重旧, 以其受异气于天命, 故待以不常之律。 (《搜神记·卷十四》)

例 25 往昔之世, 有富愚人, 癡无所知。 (《百喻经·三重楼喻》)

例 26 晋幸灵者, 豫章建昌人也, 立性少言, 与人群居, 被人侵辱, 而无愠色, 邑里皆号为痴, 父兄亦以为痴。 (《太平广记·卷八十一》)

例 27 两边看的人都笑道: “这痴汉弄死!且看他如何熬?”武松又道: “要打便打毒些, 不要人情棒儿, 打我不快活。” (《水浒传·第二十八回》)

例 28 李嬷嬷道: “他又不痴, 为什么不进来?”红玉道: “既是进来, 你老人家该同他一齐来, 回来叫他一个人乱碰, 可是不好呢。” (《红楼梦·第二十六回》)

“痴”除单用外, 也与“愚”“呆”“騃”“拙”“钝”并列构成“愚痴”“痴呆”“痴騃”“痴拙”“痴钝”使用, 还见有“痴人”“痴子”“痴儿騃女”等组合。 重叠词“痴痴”重在表达一种状态, 在句中用作状语。 如:

例 29 你曾把愚痴的小孩儿, 教训、 教训的心聪慧。 你若把这冤屈事说与勘官知。 (《元刊杂剧三十种·张鼎智勘魔合罗杂剧》)

例 30 李三兀自痴痴地立着, 一似失了魂的, 听得呼叫, 然后答应出来。 (《二刻拍案惊奇·卷三十八》)

“痴”由“愚痴”义引申有“发呆、 发愣”的意思, 如例31; 因为头脑呆笨的表现就是反应不灵敏、 做事死板, 有时会不知道变通而一味地迷恋某种事物, 所以“痴”又由“愚痴”义引申有“迷恋、 入迷”的意思, 如例32; “痴”单独使用一般不表示癫狂病, 只有在与“狂”“癫”组合使用时才表示神志不清, 癫狂病的意义, 如例33。

例 31 那妇人见了富家子, 也注目相视, 暗暗痴想, 象个心里有甚么疑惑的一般。 (《二刻拍案惊奇·卷三十三》)

例 32 爹爹, 须知, 非奴痴迷, 已嫁从夫, 怎违公议?(《琵琶记·第三十一出》)

例 33 宝玉听了, 登时发作起痴狂病来, 摘下那玉, 就狠命摔去。 (《红楼梦·第三回》)

1.4 “呆”(騃、 佁)

“呆”, 古写作“騃”。 《广雅·释诂三》: “騃, 癡也。” 唐·玄应《一切经音义》卷六引《仓颉篇》: “騃, 无知之貌也。” 《集韵·海韵》: “騃, 童昏也。” “騃”的文献用例最早见于汉代典籍中, 后代亦有用例, 但不多见。 如:

例 34 外有直项之名, 内实騃不晓政事。 (《汉书·息夫躬传》)

例 35 洪之为人也而騃野, 性钝口讷, 形貌丑陋, 而终不辩自矜饰也。 (《抱朴子·外篇卷之五十》)

例 36 俗人道我痴, 我道俗人騃。 (《王梵志诗·俗人道我痴》)

例 37 士人大惧, 谢曰: “某愚騃, 肉眼不识真宫, 乞赐余生。” (《酉阳杂俎·卷十五》)

“呆”亦写作“佁”。 《说文·人部》: “佁, 癡貌。” 《广韵·海韵》: “佁, 癡也。” 古代文献中的用例很少。 如:

例 38 抱膝思量何事在, 痴男佁女唤秋千。 (《白居易·寒食夜》)

“呆”字最早见于唐代文献中, 表示头脑呆笨、 糊涂, 其外在表现为反应不灵敏, 死板。 “呆”与“痴”不仅语义相近, 句法表达上也相同。 近代汉语文献中多见。 如:

例 39 有人拈问花严: “如何是藏身处没迹?”花严曰: “夹山亲受花亭嘱。” “如何是没迹处藏身?”严云: “今朝忽睹个呆郎。” (《祖堂集·卷五》)

例 40 少年曰: “呆儿, 何敢逆壮士耶?”大师且骂而唾其面, 于是与少年斗击, 而观者千数。 (《太平广记·卷九七》)

例 41 看到“辱爱不才生”几字, 笑道: “呆秀才, 那个就在这里爱你?” (《二刻拍案惊奇·卷九》)

例 42 只见十三妹笑向大家, 指着张老夫妻道: “他二位老人家罢了, 你们两个枉有这等个聪明样子, 怎么也恁般呆气!”(《儿女英雄传·第九回》)

例 43 凤姐儿又冷笑道: “你们饶压着我的头干了事, 这会子反哄着我替你们周全。 我虽然是个呆子, 也呆不到如此。” (《红楼梦·第六十八回》)

“呆”也由“痴, 傻”的意义引申有“发愣”的意思, 词义引申的路径与“痴”相似。 如:

例 44 妙观呆了一晌, 才回言道: “这话虽有个来因, 却怎么成得这事?”(《二刻拍案惊奇·卷二》)

1.5 “憨”

《宋本玉篇·心部》: “憨, 愚也, 痴也。” 《汉语大字典》列举南北朝时期《文心雕龙》(卷十)中的例证:“略观文士之疵: 相如窃妻而受金, ……文举傲诞以速诛, 正平狂憨以致戮。” 但从上下文推断, “狂憨”为轻狂、 放纵之义, 用以说明正平这个人性格上的缺点。 所以, 此处的“憨”绝非表愚痴义。 《汉语大字典》中“憨”词条的“愚痴”义项所举例证不妥。

表愚痴义的“憨”的文献用例最早见于唐初《王梵志诗》中。 如:

例 45 杌杌贪生业, 憨人合脑痴。 (《王梵志诗·杌杌贪生业》)

例 46 论情即今汉, 各各悉痴憨。 (《王梵志诗·壮年凡几日》)

唐代到明代, “憨”的用例很少, 而且只有与“愚”“蠢”“痴”等并举时才能确定其表示的是愚痴意义。 如:

例 47 叟授以秘诀数万言, 皆变化隐显之术。 元素蠢憨, 至是一听不忘。 (《太平广记·卷二百八十七》)

例 48 朝野里谁人似俺, 懵懂愚滥疾憨。 语语喃喃, 争争搀搀。 (《元刊杂剧三十种·好酒赵元遇上皇》)

例 49 不想李某愚憨, 不习礼法, 触忤了副大使, 实系某之大罪。 (《初刻拍案惊奇·卷三十》)

清代时期, “憨”的文献用例与之前相比有所增多, 但使用频率较低, 一直没能发展成为愚痴语义场的主要成员。 这一时期, “憨”可单用, 也可与“痴”“蠢”连用, 还出现了由“憨”作为语素而形成的双音词“憨瓜”“憨子”。 如:

例 50 宝钗笑道: “他再不想着别人, 只想宝兄弟, 两个人好憨的。 这可见还没改了淘气。” (《红楼梦·第三十一回》)

例 51 我见世上这一号儿人, 葬送家业, 只像憨子疯子一般, 惟有摆布丈人时, 话儿偏巧, 法儿偏险。 (《歧路灯·第二十回》)

例 52 这些话只好哄谭贤弟那憨瓜, 能哄得过我么?(《歧路灯·第五十回》)

1.6 “傻”

“傻”是近代汉语时期产生的表愚痴义的词语。 《广韵·祃韵》: “傻, 傻偢, 不仁。” “傻”在《广韵》中已被收录, 说明其最迟在宋代就已产生。 但是, 在所调查的语料中, 元代始见文献用例, 明代无用例, 清代常见。 “傻”既在元代已产生, 明代应有沿用, 所以我们进一步扩大调查的范围, 在《初刻拍案惊奇》和《西游记》偶见, 用例很少。 如:

例 53 姐姐, 我不知了想甚么哩, 世上有这等傻角!(《西厢记杂剧·第一本》)

例 54 那愚僧笑道: “这两个癞和尚是疯子, 是傻子!这两件粗物, 就卖得七千两银子?”(《西游记·第十二回》)

例 55 把他诧异得“喂”的一声, 问出一句傻话来, 问道: “这供的是谁?是谁供的?”(《儿女英雄传·第二十九回》)

例 56 宝玉笑道: “几个钱什么要紧, 傻丫头, 不许闹了。” (《红楼梦·第八十五回》)

例 57 王氏道: “傻孩子, 谁家小两口子没有个言差语错, 你就这般气性, 公然不要女婿, 说这绝情的话。” (《歧路灯·第八十五回》)

2 “愚痴”类语义场词汇成员的历时更替

“愚痴”类语义场是由产生于不同时期表示“愚痴”义的词语类聚而成的, “愚”“蠢”“痴”同产生于先秦时期, “呆”产生于汉代, “憨”产生于唐代, “傻”产生于元代。 这些成员历时的发展演变情况有所不同, 表现在共时的层面上它们分布情况自然也各不相同。

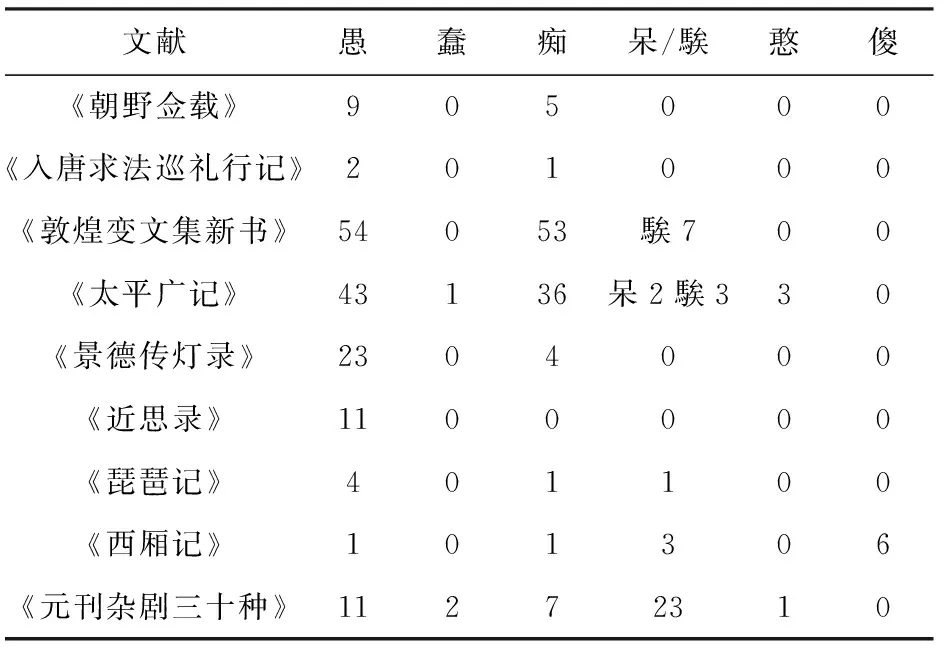

先秦两汉魏晋南北朝时期代表性典籍中“愚痴”类语义场各成员的出现频率见表 1。

表 1 先秦两汉魏晋南北朝典籍中“愚痴”类语义场成员出现频率

从表 1 可以看出: 先秦两汉时期表示愚痴的语义主要由“愚”承担, 大约从东汉时期以后, “痴”的用例开始逐渐增多, 虽不能与“愚”平分秋色, 但也已经成为表示愚痴语义的基本范畴词了, 而“蠢”与“呆”在魏晋南北朝之前只有零星用例, 一直没有较显著的发展变化。

唐宋元时期代表性典籍中“愚痴”类语义场各成员的使用频率见表 2。

表 2 唐宋元时期典籍中“愚痴”类语义场各成员的使用频率

从表 2 可以看出: 唐宋元时期, 表示愚痴的语义主要由“愚”与“痴”来承担, 其中“愚”与唐代之前相比有明显的变化, 表现为随其组合能力的逐步增强与扩展, 文献用例中单用的次数越来越少, 大多用例是以组合的形式出现, 如《朝野佥载》中表愚痴义的“愚”共9例, 有3例单用, 6例为组合形式; 《敦煌变文集新书》中表愚痴义的“愚”共见54次, 2例为单用, 52例为组合形式。*《朝野佥载》中“愚”的组合形式及出现次数为: 愚夫1次, 愚人3次, 愚怯1次, 愚钝1次。 《敦煌变文集新书》中“愚”的组合形式及出现次数为: 愚痴22次, 痴愚1次, 愚暗2次, 愚蒙1次, 愚庸2次, 庸愚1次, 凡愚2次, 愚人12次, 顽愚1次, 愚夫3次, 愚迷2次, 迷愚1次, 愚钝1次, 下愚1次。“呆”在唐宋元时期文献用例也有所增多, 但并未成为这一时期表愚痴义的主要词语。 “憨”和“傻”的用例很少。

“愚”是一个十分古老的词, 在长期的演变中产生了大量的组合形式, 虽然单用时, “痴”已经占有了一定的优势, 但是由“愚”形成的词语组合仍然大量存在, 如愚暗、 愚拙、 愚陋、 愚鲁、 愚昧、 愚迷、 愚昧、 愚痴、 愚夫愚妇、 愚民等。 汪维辉先生曾指出: “汉语中确实存在着这样的现象: 作为构词语素, 旧成分有时比新成分具有更强的生命力和能产性; 但是作为一个独立使用的词, 口语里已经只说新词而不说旧词了。”[2]405“痴”对“愚”的历时替换也再一次印证了汪先生的这一论断。 任何常用词的历时更替都是一个渐进的过程[3], 不可能一蹴而就。 “痴”对“愚”的替换过程也经历了相当长的历史过程, 从魏晋南北朝开始, 直到元明清时期才基本结束。 不过由于唐以前的文献反映实际口语的滞后性和不充分性, 即在口语中产生的新词一般要早于其始见文献用例, 因此实际替换过程的开始时间也应该相应地提前一些。

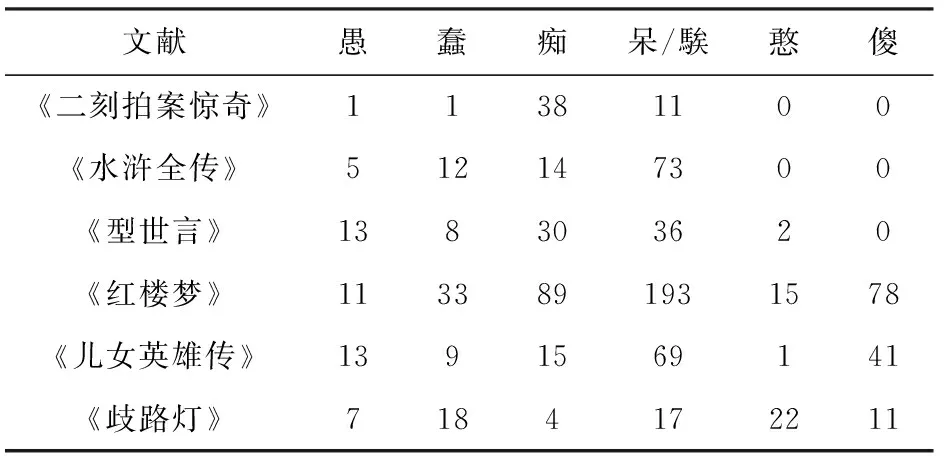

明清时期代表性典籍中“愚痴”类语义场各成员的使用频率见表 3。

表 3 明朝时期典籍中“愚痴”类语义场各成员的使用频率

从表 3 可以看出: 明清时期是“愚痴”类语义场词汇成员发生明显变化的一个阶段。 明代时期, “愚”的使用频率越来越低, 已经基本退出了“愚痴”类语义场; “痴”“呆”的出现频率较高, 已替代“愚”发展成为了“愚痴”类语义场的主导词。 清代时期, “呆”在与意义和用法相近的“痴”竞争中占了优势, 文献用例急剧增多且超过了“痴”, 已牢牢占据了“愚痴”类语义场的主导地位, 并有替代“痴”的趋势。 “憨”在清代有所发展, 但在竞争中始终处于劣势。 “傻”是元代时期新产生的表“愚痴”义的词, 在清代用例很多, 后发展为现代汉语中的常用词语。 “蠢”在元明清时期也有许多用例, 但一直没能成为表“愚痴”义的主导词。

影响常用词发生递嬗演变的原因是多方面的。 总的来说, 既有外在的原因, 也有内在的原因。 社会的发展是造成常用名词发生历时更替的重要外在原因, 而常用形容词的历时更替演变则往往与语言使用者的心理变化有关。 “愚痴”类语义场内部成员的历时更替与语用的因素有着非常密切的关系。 “愚”在词义的演变过程中, 由愚痴义引申为用作谦词来自称自己所拥有的事物, 而且这一用法使用频率比较高, 在一定程度上影响了“愚”所表示的愚痴义的色彩词义, 使贬义色彩减轻。 语言使用者在表达时更倾向于选择能准确表达语义的同义词语“痴”“呆”,这造成“愚”使用频率的降低, 后来被“痴”“呆”逐步替代。

常用词的历时更替演变更多是由语言系统内部因素的相互关系决定的。 李宗江先生认为: “词汇系统存在着一个自我调节机制, 通过词义的分担来不断求得系统内部的平衡。 如果一个词承担的以为太多, 就容易影响表达的清楚明确。 这个矛盾会促使语言词汇系统自行调整, 一个结果是变为复音词, 另一种结果是导致在与词义负担较轻的同义成分的竞争中失败。”[4]40“呆”对“痴”的替换, 其中一个原因就是随着“痴”的“迷恋、 入迷”“发呆、 发愣”等义项的频繁使用, 表义的清晰性受到了影响, 导致其“愚痴”义的衰落, 这也为语义较为明晰的“呆”上升为“愚痴”类语义场的主导词创造了条件; 另一个原因是由于“痴”“呆”具有相同的词义发展特点, 所以才导致它们之间的递嬗演变。 当语言中出现了用法分布相同的等义词时, 受语言经济原则的制约, 势必会促使它们进一步演化。 演化导致的结果有两种: 一是此消彼长, 逐步替代; 一是逐步分化, 形成新的分布。[5]从前面描述的二者的发展过程来看, 它们并无形成新的分布, 而是发生了历时更替。 与此相似, 从清末开始的“傻”与“呆”的竞争与替换原因也是如此。

3 “愚痴”类语义场各成员在现代汉语方言中的共时分布

汉语词汇史中, 表示“愚痴”类语义, 汉代以前主要用“愚”, “痴”“蠢”虽已产生, 但文献用例很少。 魏晋南北朝时期, “痴”的使用频率逐渐增高, 并表现出一定的竞争力; 此时期“愚”的组合形式越来越丰富多样, 而且其谦称用法的用例也越来越多。 唐宋元时期, 虽愚痴义的“愚”与“痴”的出现频率大致相当, 但“愚”多以组合形式出现, 其单用的例子相对较少, 由于受谦称用法的影响, “愚”的色彩义减轻, 为了表义清晰, 表示愚痴义更多由“痴”及由“愚”构成的组合来承担; 此阶段, 在汉代就已进入“愚痴”类语义场的“呆”也有所发展。 明代时期, “愚”已基本退出“愚痴”类语义场, “痴”“呆”成为了该语义场的主导词。 清代时期, “痴”在与用法、 词义相近的“呆”的竞争中, 逐渐处于弱势地位, 而表示愚痴语义主要由“呆”与“傻”来承担, 产生于先秦时期的“蠢”和产生于唐代的“憨”在这一时期用例较多, 但始终没能成为“愚痴”类语义场的主要成员。 现代汉语普通话中, 表示愚痴义主要用“傻”, 其次用“呆”“蠢”“憨”。 “愚”“痴”作为文言词只以构词语素的形式保留在双音词当中。

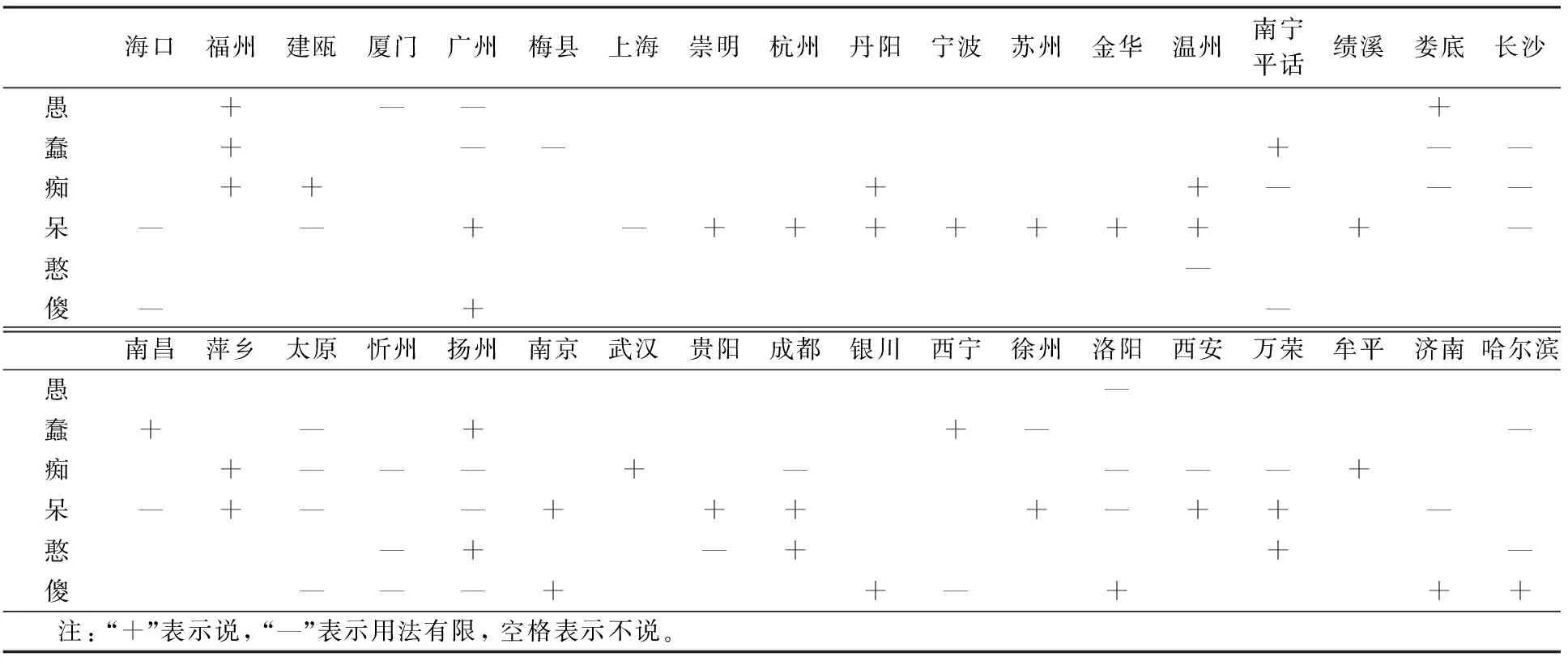

共时分布是历时演变的结果。[6]现代汉语方言是历时汉语演变的结果。 笔者以李荣先生主编的《现代汉语方言大词典》为主进行了统计[7],“愚痴”类语义场各成员在现代汉语方言中的分布情况见表 4。

表 4 “愚痴”类语义场各成员在现代汉语方言中的分布情况

表 4 所显示的方言差异的总体情况是: 官话与晋语主要用“傻”和“呆”, 少数方言用“痴”“蠢”及“憨”, 基本不用“愚”; 吴语与徽语只用“呆”, 其中只有丹阳方言“呆”“痴”并用, 上海话主要用“戆”, 也用“呆”, 但用法有限; 湘语、 赣语、 粤语主要用“痴”和“呆”, 其次用“蠢”, 但属于湘语的娄底方言却主要用“愚”; 闽语主要用“愚”与“痴”, 少数地方也用“傻”与“蠢”。

将表愚痴义的“愚”“痴”“呆”“蠢”“憨”“傻”在现代汉语方言中的共时分布与六者在近代汉语阶段的历时更替演变做一对比后发现: 它们依次很有规律地在今天现代汉语方言中从南到北显示了几个地域层次, 这样的空间分布特点正是它们在汉语史上历时演变状态的呈现。 较为古老和保守的闽方言中, 表愚痴义词语的使用情况与唐宋元时期相似, 粤语、 湘语、 赣语的用词情况接近于明代时期, 吴语与徽语的用词状况与清代时期的面貌相近, 晋语、 官话区则与现代汉语普通话的情况有更多的相似之处。*当然, 这只是一个粗略的划分, 实际的情况要更为复杂一些, 两个词或三个词并用的方言点, 各词之间除了使用频率的差异外, 用法上也存在各种差别, 这里就不再细究。

[1]王凤阳. 古辞辨[M]. 北京: 中华书局出版社, 2011.

[2]汪维辉. 东汉—隋常用词演变研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 2000.

[3]殷晓杰、 何意超. “甘”“甜”历时替换考[J]. 汉语学报, 2003(1): 55-59.

[4]李宗江. 汉语常用词演变研究[M]. 上海: 汉语大词典出版社, 1999.

[5]杨振华. 近代汉语“丢弃”概念场动词的历时演变考察[J]. 语文研究, 2016(1): 21.

[6]汪维辉. 汉语“说类词”的历时演变与共时分布[J]. 中国语文, 2003(4): 339.

[7]李荣. 现代汉语方言大词典[Z]. 南京: 江苏教育出版社, 2002.

Diachronic Evolution and Co-Distribution of “Yu Chi(愚痴)”Semantic Fields in Chinese

YANG Zhenhua

(School of Chinese Language and Literature, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

The members of “yu chi(愚痴)” semantic field in Chinese include “yu(愚)”, “chun(蠢)”, “chi(痴)”, “dai(呆)”, “han(憨)” and “sha(傻)”. Their diachronic evolution follows the orbit that: “yu(愚)” was mainly used from the pre-Qin to the Wei-Jin dynasty, and in the Wei-Jin dynasty “chi(痴)” was more and more used; “Yu(愚)” and “chi(痴)” were mainly used in the Tang, Song and Yuan dynasties; “chi(痴)” and “dai(呆)” were mainly used in the Ming dynasty; “dai(呆)” and “sha(傻)” were firstly used in the Qing dynasty, and then were “chi(痴)”, “yu(愚)” and “han(憨)”; in the modern mandarin, “sha(傻)” was mainly used. Through the investigation and analysis of the use of various members in ancient books and modern Chinese dialects, the paper reveals the development of “yu chi(愚痴)” semantic field, and their co-distribution in the dialects of modern Chinese.

“yu chi(愚痴)”; semantic field; common words; diachronic evolution

1673-1646(2017)03-0058-07

2017-02-05

2014年度山西省高校哲学社会科学姚奠中国学教育基金资助项目: 《诗经》桧曹豳三国风训诂考辨(2014GX07)

杨振华(1981-), 女, 副教授, 博士, 从事专业: 汉语词汇、 汉字研究。

H136

A

10.3969/j.issn.1673-1646.2017.03.013