重组人粒细胞刺激因子蛋白特性及蛋白重折叠过程杂质研究

李潜 李岩异 侯丽媛 张彩乔 张卫婷

摘 要:重组人粒细胞刺激因子(rhG-CSF)是用于治疗化疗所致的中性粒细胞减少症。来源于基因工程的细胞表达的包涵体,包涵体经过变性、复性和分离纯化等步骤处理后得到药用级别的rhG-CSF。本文根据重组人粒细胞刺激因子蛋白结构特性,对包涵体裂解复性过程中蛋白质重折叠过程进行总结,通过对其重折叠过程的研究,以便于找寻到更优化裂解复性条件,提高下游生产回收率,提高工业生产效益。

关键词:重组人粒细胞刺激因子(rhG-CSF);包涵体;裂解复性;蛋白质重折叠

重组人粒细胞刺激因子(rhG-CSF)是近20年来发展起来的最令人激动的新药物,也是世界上最畅销的五种重组类生物药物之一。

粒细胞集落刺激因子(granulocyte colony stimulating factors,G-CSF)是能够在体内外特异地作用于中性粒细胞系,促进其增殖、分化,并能维持功能和存活的一种糖蛋白类生长因子[ 1 ]。其在刺激造血细胞的增殖、分化和血细胞的功能活性中发挥着重要作用。例如,它可以刺激相应的定向造血祖细胞分裂,预防细胞凋亡,并启动造血亚群发育并成熟。

1 重组人粒细胞刺激因子蛋白特性及在大肠杆菌中的表达特性

成熟的人类G-CSF是一个由带有O 联糖链的174个氨基酸组成分子质量为19.0kd的糖蛋白,在Cys36-Cys42和Cys64-Cys74之间有一个分子内二硫键,有一个游离的半胱氨酸残基17。

天然的人粒细胞刺激因子在苏氨酸(Thr133)有一个O-糖基化位点,这个位点可以保护蛋白免受聚集,但该位点并不影响蛋白活性。

人G-CSF cDN A有两种不同的形式,分别编码174和177个氨基酸的成熟蛋白。两种mRNA来源于同一前体分子,其形成机理是选择性剪接,两种不同的G-CSF cDNA分子生物学活性差别较大,174个氨基酸形式的G-CSF比177个氨基酸形式的G-CSF生物学活性高出50倍以上。G-CSF的编码基因位于17q21-22,长约23 kb,含有5 个外显子和4 个内含子[ 2 ]。

大肠杆菌表达重组蛋白已经成为生产药用蛋白的首选表达系统。rhG-CSF是通过重组DNA技术在大肠杆菌中表达蛋白药物,以满足医疗上的需求。大肠杆菌表达的重组人粒细胞刺激因子rhG-CSF,和相同的内源性蛋白质有相同的生物活性,但不同的是它氨基端有一个未糖基化的蛋氨酸残基。大肠杆菌表达的非糖基化重组人粒细胞刺激因子同样具备生物学活性。rhG-CSF分子量约18.8kDa、非糖基化、具有175个氨基酸残基、多出来的氨基酸为N端的甲硫氨酸、携带两条二硫键是生物学活性所必需。

图1为重组G-CSF蛋白一级结构[ 3 ]。大肠杆菌中表达的重组人粒细胞刺激因子的Cys37-Cys43和Cys65-Cys75之间有一个分子内二硫键,有一个游离的半胱氨酸残基18。

重组蛋白在大肠杆菌中的高水平表达在体内通常积累为不溶性蛋白、无活性聚合物包涵体。它们通过沉积而发生错折叠或通过疏水性基团的暴露和随之发生的分子间相互作用部分折叠为多肽。蛋白质含有二硫键,由于细菌细胞质的还原环境抑制二硫键的形成,因此蛋白质聚集体包涵体的形成是预料之中的。因此我们需要对包涵体进行体外重折叠,以形成有活性的蛋白天然构象。

前期研究表明,rhG-CSF在大肠杆菌中表达水平为10%。最初,通过改变在基因5端GC含量表达水平可以提高到17%;通过引入沉默突变表达水平提高到35%;利用合成基因表达活性可以到达30%[ 4 ]。

雖然蛋白质的表达是在中度到高度的水平,终产物的产量很少,远不能令人满意。这很可能是由于下游工艺的效率低下,例如蛋白质包涵体分离后的纯度和回收率较低,错误折叠,聚体的形成和蛋白质的复性条件未经优化以及层析过程。如此多的步骤很麻烦,并且总产率较低,因此高度控制的复性及纯化工艺参数是必不可少的。

2 蛋白质重折叠

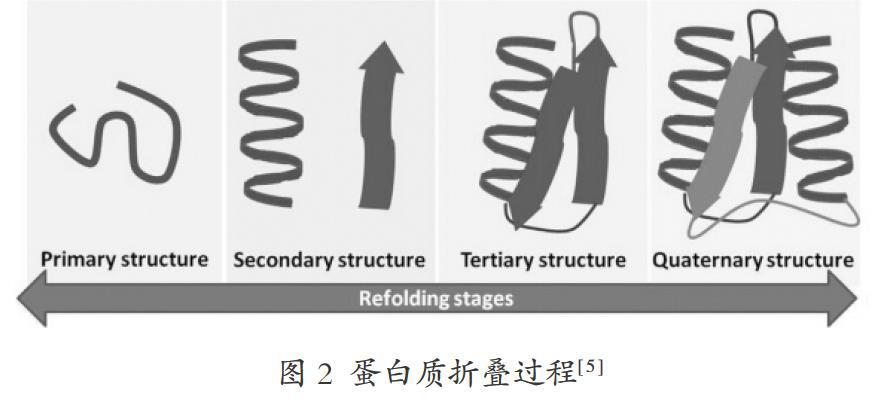

蛋白质重折叠是一个动态的过程,包括一级结构中氨基酸侧链的非共价结合形成二级结构,和进一步侧链的排序和组装以达到一种相对稳定状态,最终形成功能齐全的天然结构。任何蛋白质的特定构象在很大程度上是由多肽链的序列以及侧链的特定的分子间的相互作用决定的。各种作用力在蛋白质的重折叠过程中扮演着积极的角色,包括氢键形成,疏水作用(疏水性氨基酸残基在内部核心),共价相互作用(蛋氨酸和/或半胱氨酸),范德华力,静电相互作用(带电表面极性侧链)。除了这些,主链和侧链由于限制运动产生的构象熵也在蛋白质重折叠形成一个稳定结构中扮演着重要角色。人们一直认为,蛋白质折叠和由此产生的天然构象是独立自主支配的,并且由一个特定蛋白的氨基酸的序列及其天然溶剂环境决定的。

3 裂解复性过程不同形式杂质特性及形成过程

重组人粒细胞刺激因子蛋白包涵体主要的杂质包括脂多糖、宿主细胞蛋白、质粒DNA、RNA聚合酶等各种酶。在重组人粒细胞刺激因子包涵体裂解复性过程中,蛋白重折叠时氧化型及还原型、f-met型和聚体等是rhG-CSF的主要杂质。在所有类型的杂质中f-met型,是在蛋白表达过程中产生。氧化型及还原型异构体和聚体是最重要的两类杂质,是在包涵体复性过程产生的,这两类杂质会影响产品的安全性及有效性。因此针对这三类杂质有必要进行重点研究。G-CSF含有5个半胱氨酸残基,可形成两对二硫键(位于36-42,和64-74),二硫键的特性及数量影响蛋白表明的疏水性,通过高效液相我们可以分析出各种组分的疏水性差异。

我们已经很清楚,除f-met型及聚体杂质外,其余类型G-CSF的疏水性为:还原型>天然型>氧化型。还原型组分为蛋白链完全未折叠,而氧化型为蛋白链均形成了二硫键但并不是天然结构的结合顺序。

根据高效液相的出峰时间判断二硫键的配对情况。实验发现,稀释复性过程中,在刚稀释完成时有38%的正确构象的蛋白,说明了自发形成二硫键的情况。复性30分钟后,超过90%的蛋白已经折叠,其中80%的蛋白已经形成了正确的二硫键并折叠。在30分钟至16小时的时间里,正确折叠的蛋白比例达到83%,蛋白浓度为0.25mg/ml。这在A.C Herman和H.J.Dyson的研究中均有提及,二硫键Cys37-Cys43比 Cys65-Cys75形成速度快。这就是为什么在复性的前30分钟内,氧化型组分和天然组分的百分比增长显著。两个分子内二硫键,Cys37-Cys43 Cys65-Cys75,形成的两个小环是已知的生物活性的关键,并且研究表明,二硫键的形成在其自身重折叠的最初30min内完成。

二級结构中的螺旋结构在复性2小时后趋于平稳并形成稳定的二级结构,在0-2小时的过程中会形成几种中间体,影响螺旋结构的稳定性。可以通过核磁共振检测不同复性时间的蛋白的变化程度,在0-2.5小时的蛋白溶液显示峰为1.9ppm,三小时后峰变为1.6ppm并直到16小时一直未发生明显变化,中说明需要至少3小时。尽管在重折叠30min后蛋白质功能完善(二硫键形成完成),在30min后的不当处理可能会导致蛋白的聚合并且导致产品收率受损。基于如上数据,在这些操作条件下推荐重折叠至少2h。同时聚体也在复性的4小时后明显增多。

4 应用

根据上述重人粒细胞刺激因子蛋白特性及复性过程的变化特性,可以设计并优化工业化生产工艺,复性过程中前30分钟是氧化型异构体快速形成过程,因此在此过程中尽量减少促进蛋白氧化的因素,如过度搅拌,氧化剂浓度等。

通过深入了解重人粒细胞刺激因子蛋白特性及复性动力学过程,可为工业化生产提供理论支持,为复性工艺的摸索和优化提供更多的思路和方法。

参考文献:

[1] Zsebo K M,Cohen A M,Murdock D C,Boone T C,Inoue H, Chazin V R, Hines D, Souza L M. Recombinant human granulocyte colony stimulating factor: molecular and biological.

[2] Nagata S, Tsuchiya M , Asano S, Kaziro Y, Yamazaki T, Yamamoto O, Hi rata Y, Kubota N, Oh eda M , Nomura H. Molecular cloning and expression of cDNA for human granulocyte.

[3] Basu,S., Dunn, A., & Ward, A. (2002). International Journal of Molecular Medicine,10,3-10.

[4] Kang, S. H., Na, K. H., Park, J. H., Park, C., Lee, S. Y. and Lee, Y. I. (1995) Biotechnol. Lett.17,687-692.

[5] A.Hawe,M. Sutter, W. Jiskoot, Extrinsic fluorescent dyes as tools for protein characterization,Pharm. Res.25(2008),1487-1499.

[6] H.J. Dyson, P.E. Wright, Unfolded proteins and protein folding studied by NMR, Chem. Rev. 104(2004),3607-3622.