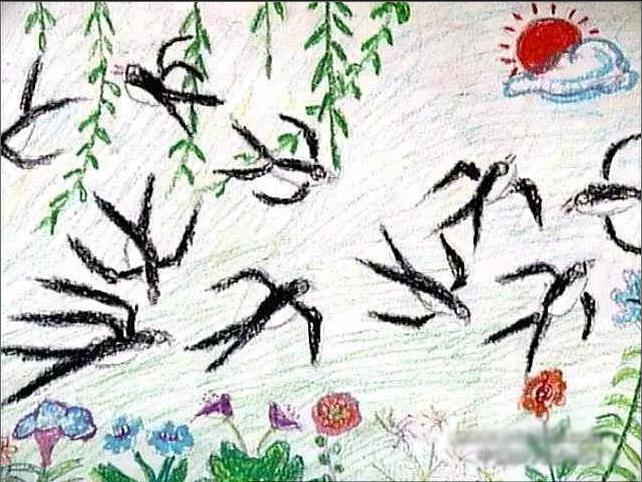

争鸣|儿歌《小燕子》在早教中过时了吗?

吴跃华

何勇海在《音乐周报》上发表的《拿什么破解老儿歌遇到的新问题》,从某早教中孩子对所唱的《小燕子》不知道“是什么”就批评“这些老儿歌实在太老”,认为“小燕子很难飞入寻常百姓家”。我认为,类似这样的许多批评只能说明作者对音乐教育缺乏最基本的认识。

孩子“不知道”不正是需要教师教育的好机会吗?就因为孩子找不到真实的小燕子就给予否定,那孩子也只能唱唱鸡鸭鹅的歌了,孩子要是想唱企鹅的歌那必须生活在南极才行。《两只老虎》也不能唱,因为老虎更不能进入“寻常百姓家”。事实上,就我本人来讲,直至我的孩子出生几年后带她去动物园我才看到过真实的老虎,以前只能通过图片了解,但唱《两只老虎》没有问题的,我们那时连电视都没有,而现在媒体发达得很,想看什么动物网上搜不到呢?老师让孩子回家“看看燕子”并非一定要看到真实的燕子。即使生活中常见的东西,如在央视赛事中获称“超级小歌手”的5岁童星李美妙最新儿歌《太阳星星一起玩》,到哪去找“一起玩”的“太阳和星星”呢?如果老师非要让孩子找到真实的燕子,我只能说该教师的教学水平太差,跟儿歌“太老”没有任何关系。有学者指出,《两只老虎》的旋律来自中世纪的“格里高利圣咏”,17世纪作为儿歌传唱欧洲,在法国改填词后的歌名叫《雅克兄弟》,1926年传入我国改词成了《北伐军歌》,曹聚仁的《蒋经国论》中提到1943年已出现改填词后的《两只老虎》。这种被长期传唱的歌曲能简单用“太老”了来给予否定吗?作为音乐教学的内容应囊括古今中外,学习经典儿歌是没有问题的。

何文还从“孩子没见过真实的燕子”推测“传唱欲望难以激发,情感熏陶难以达到”。如是,那摇篮曲就没有任何意义了,睡在摇篮中的孩子既没法唱也更不懂歌词,泰戈尔在《我的童年》中说他“从母亲嘴里听来的儿歌很有力量”是假话吗?如是,那胎教音乐就更没有意义了。事实上,我国从汉代就认识到音乐胎教的重要性,因此,摇篮曲在世界各国都存在,音乐胎教还是当下最热门的实用音乐。周海宏的《音乐何须懂》批评的正是何君这种仅从语言角度来线性理解音乐的思维。《小燕子》之所以成为经典,不仅其歌词很有童趣,更主要的是,歌曲旋律多以小三度上行的五声音阶式进行,且节奏、乐曲结构规整。柯达伊音乐教学法特别强调这样的音程、音阶旋律进行,认为这是最符合儿童特点的。因此,不同时代的孩子才都喜欢这首歌。

即使侧重于歌词的理解,我们也不能如何君所说,因孩子现在都用卫生纸而不用手绢就不能唱《丢手绢》了,“手绢”承载着的是文化,东北二人转中的“手绢”还是绝活,传递传统文化是音乐教育的基本职能。不能因为“一分钱”少见了,就忽视《我在马路边捡到一分钱》中所传递的拾金不昧的精神价值。如果非要把歌词当成真实来理解的话,即使孩子常见的《小白兔白又白》也不能唱。我就曾遇到这样一件事。因为我身体不好便买了只带点白斑的黑兔养,有一天我带黑兔下楼放风,有个老奶奶抱着两岁的孙子看到后立马奔来,不失时机地拿着孩子的手指着我的黑兔嘴里唱到:“小白兔白又白……”我听后立即劝阻,我说这是“黑兔”,老奶奶理都不理我便继续教唱着她的孙子。我后来还对歌词中唱的“爱吃萝卜爱吃菜”进行验证,实验发现,在萝卜和菜同在的时候,兔子最爱吃菜,如果有草在的时候最爱吃草,后我又拿几根挂面,兔子迅速奔过来抢吃。多次实验证明,兔子在没有东西可吃的情况下才爱吃“萝卜”,可见所谓兔子爱吃“萝卜”是人为强加的概念,没有其他东西可吃不去吃,给它的“萝卜”怎么办呢?但我把我这实验报告发到中国音乐学网后,站长杨健留言到:“吴老师,不必较真,我现在仍然这样唱给我的孩子听,没有问题的!”对于这样的现象产生的原因,近期在《音乐周报》上关于《让我们荡起双桨》的争论,刘小波的《不必用生活的真实强迫艺术的真实》真可谓是一语中的。

其实,现在的儿歌并不少,指挥家杨鸿年说每年至少有1000首,這么多歌孩子唱的完吗?许多文章称那些歌都不流行。我想请问的是,只有流行的歌才能进课堂吗?既然小燕子、手绢这点生活常识内容都不能教给孩子,已经流行的歌还需要老师来教什么呢?其实,这些都是不懂音乐教育的人乱抱怨,奥尔夫音乐教学法倡导的是即兴音乐学习,那课堂自产自销的歌更谈不上流行喽。请尊重音乐教育规律,不能随便逮个信息曲解一下,写篇作文就来指三责四的。