松辽盆地民东地区差异成藏及主控因素

樊 奇, 田继军, 樊太亮, 宋立斌

( 1. 中国地质大学 能源学院,北京 100083; 2. 新疆大学 地矿学院,新疆 乌鲁木齐 830047; 3. 吉林油田分公司 勘探开发研究院,吉林 松原 138000 )

松辽盆地民东地区差异成藏及主控因素

樊 奇1, 田继军2, 樊太亮1, 宋立斌3

( 1. 中国地质大学 能源学院,北京 100083; 2. 新疆大学 地矿学院,新疆 乌鲁木齐 830047; 3. 吉林油田分公司 勘探开发研究院,吉林 松原 138000 )

民东地区是吉林油田低渗油藏效益储量提交的重点区块,成藏条件、成藏过程和成藏特征认识不充分。以新民油田350口开发井、民东地区82口探井、评价井和长春岭气田30口探井资料为基础,根据成藏条件评价和成藏过程解剖,揭示民东地区的油气差异成藏特征和主控因素,并进行现场实践。结果表明:新民、民东和长春岭地区油气来源具有差异性,造成沿江一带差异成藏;研究区成藏经历“沿源断裂垂向倒灌—沿断砂输导体侧向长距离运移—沿断裂垂向运移—构造脊圈闭聚集”的过程。断裂控制油气的运聚、成藏及分布,圈闭条件不足是造成油气过路的主因,它们与供烃条件共同耦合,造成新民、民东、长春岭地区在含油气程度上的差异。复查T29、T24老井试油及3处剩余出油点,对完善民东地区及沿江一带的成藏规律具有指导意义。

民东地区; 长春岭; 扶余油层; 差异成藏; 主控因素; 松辽盆地

0 引言

民东地区是吉林油田2016年提交效益储量的重点区块,与新民油田、长春岭气田共同构成沿江探区,三维覆盖面积达1 300 km2。20世纪50年代以来,共钻探82口井,10口井获得工业油流,说明地质和成藏规律认识薄弱。面临的突出问题:一是砂体刻画粗糙,钻探成功率低;二是见油气显示井产水,即油气过路没有被封挡成藏。因此,在精细刻画砂体的基础上,需要明确油气来源、运移路径、成藏过程和特征。

人们对朝—长地区油气源与成藏分析进行研究。黄薇等认为长春岭地区油源来自三肇凹陷和王府凹陷,存在“自源超压短距离垂向运聚、近源常压—负压中距离侧向运聚”2种成藏模式[1];陈方文等提出长春岭地区气藏在85.0~77.4 Ma成藏,油藏在75.0~67.0 Ma成藏的观点[2];孙雨等归纳扶新隆起带南部源内“先直排倒灌后短距离侧向分配”、源边“斜坡带断层遮挡”,以及源外“复式聚集长距离侧向运移”的成藏过程[3]。这类研究具有重要的概念性启示,但在实践中缺乏可操作性。同时,应当重视断裂在成藏中的作用。付广[4]、王雅春[5]等在三肇、杏北等地的研究证实断裂在油气运聚成藏的重要价值。

笔者通过构造精细解释、典型油藏解剖、辅助测试分析手段,评价民东地区成藏条件,分析成藏过程,并对沿江一带差异成藏特征开展研究,从而拓宽下一步勘探思路。

1 地质概况

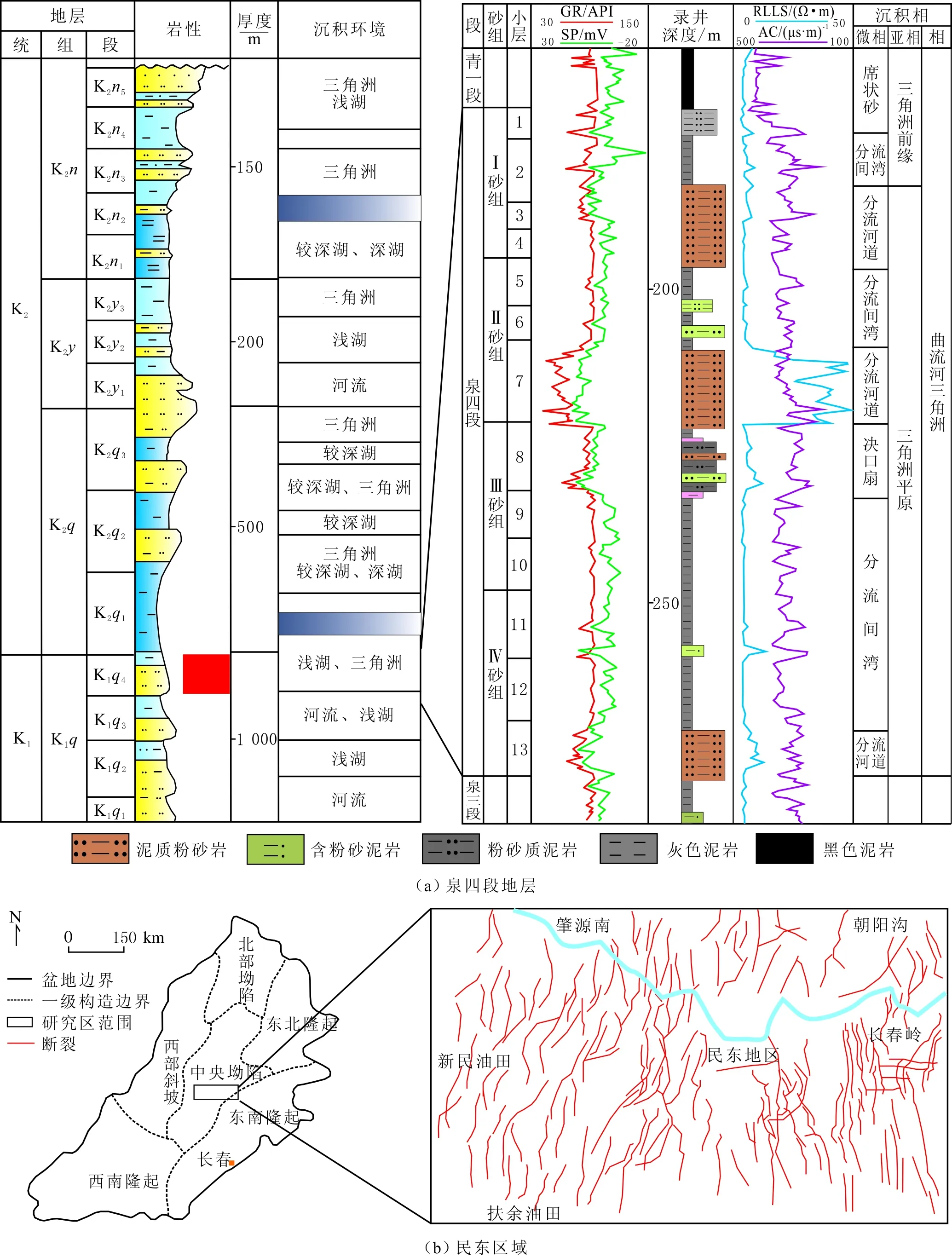

松辽盆地是以中新生代沉积为主、具有断坳双层结构的大型沉积盆地,面积达26×104km2,构造演化经历热隆张裂期(T—J3)、伸展断陷期(J3—K1)、坳陷沉降期(K1—K2)和萎缩褶皱期(K2—Q)。它是白垩纪亚洲古陆最大的湖盆,湖水最大覆盖面积达20×104km2,具有多物源、多沉积体系和相带环状分布的特点[6-7],其沉积盖层主要由中、新生代碎屑岩系组成,其中白垩系沉积厚超过5 500 m[7],自下而上依次发育下白垩统沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组,以及上白垩统青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组。

研究区构造位于松辽盆地中央坳陷区扶新隆起带北部与东南隆起区西北部交界处,其西北、西南分别与新民油田、扶余油田相接,东靠长春岭背斜带,北与大庆茂兴油田隔江相望。勘探主体为扶新隆起带扶余Ⅱ号构造,它是一个继承性的西北倾单斜,构造线走向为北东、北东东(见图1),海拔在120~175 m之间,最大高差可达60 m。研究区西部除嫩五段外,地层发育较为完整,东部受燕山Ⅴ幕构造运动影响,青三段、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组被剥蚀,局部可见不整合标志,主要地震反射层为T2(青一段底)、T2*(青二段底)、T3(泉头组底),局部发育T1(嫩江组底)、T1′(姚家组底)反射层。该区临近三肇凹陷,生储盖条件好,是有利的油气指向区。泉四段低渗透性河道砂岩是主要储集体,高垒块为主要的勘探目标,沉积地层厚度为40~160 m,埋深为220~1 140 m,储层孔隙度为0.10%~0.22%,渗透率为(0.1~5.0)×10-3μm2,属低渗透性岩性油藏。

图1 民东地区位置及地层柱状图Fig.1 Stratigraphic column and zone position of Mindong area

2 成藏条件评价

民东沿江一带具有良好的油气源条件和储盖组合。受到断裂影响,油气分配和再调整作用强烈,造成新民油田、民东地区和长春岭背斜差异成藏。

2.1 油气来源

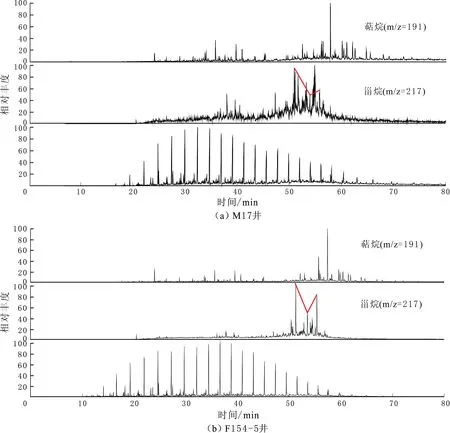

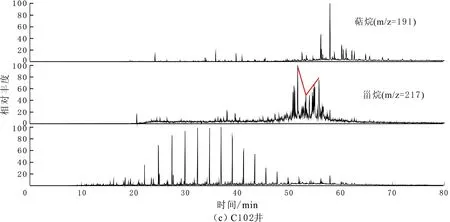

松辽盆地青一段广泛分布一套半深湖—深湖相的黑色—灰黑色泥岩,以Ⅰ型干酪根为主要有机质的烃源岩层,平均厚度超过80 m,生烃强度保持在(200~1 400)×104t/km2[5]之间,具有极佳的供烃能力。原油生物标志化合物图谱特征见图2。

由图2可知,新民和长春岭地区泉四段原油具有“混源”特征,民东地区泉四段油气来源单一。生物标志化合物显示,民东地区(F154-5井取样)和长春岭地区(C102井取样)的规则甾烷特征呈“V”型,三环萜烷具备递减趋势,成油母质为浮游生物和高等植物,与三肇凹陷青一段泥岩的生油母质特征相同。同时,民东地区16口探井泉四段的原油含蜡量和密度平面投影表现出北部油源的分布趋势。结合陈方文等[2]的研究认为,长春岭地区油气来自王府凹陷(主要)和三肇凹陷(次要)的青一段泥岩,民东地区原油来自三肇凹陷青一段泥岩。新民油田(M17井取样)规则甾烷呈“L”型,三环萜烷具备水平趋势,与三肇凹陷青一段泥岩生油母质特征不同。新民油田(M40井取样)源岩成熟度Ro为0.44,可生成低熟油,同时青一段泥岩(Ⅰ型干酪根ω(TOC)>3%)厚度大于30 m,因此该区具备本地成油条件。新民油田和民东地区同属于油气运移的“环凹”指向—扶新隆起带,且具有明显的阶地构造特征,油气必须通过新民油田才能在民东地区成藏,因此可以推测新民油田接受来自本地(主要)和三肇凹陷(次要)青一段泥岩的油源。

图2 原油生物标志化合物质量色谱图Fig.2 Biomarker framentogram of crude oil

2.2 储盖配置

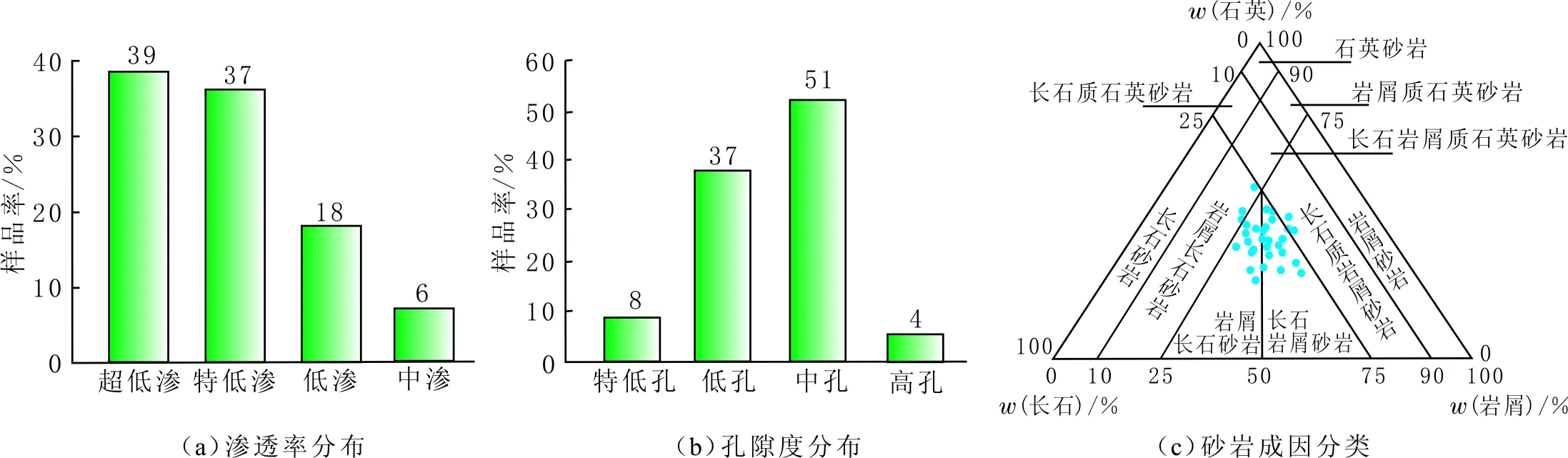

泉四段沉积时期,研究区处于浅水曲流河三角洲沉积环境,发育的河道、席状砂、滩坝等沉积体成为有利相带。主要岩石类型为长石—岩屑砂岩和岩屑—长石砂岩。颗粒粒径为0.01~0.30 mm,分选为好—中等,磨圆为次棱—次圆,呈浅—中程度风化,孔隙结构为点线式接触、孔隙胶结和接触胶结。各矿物颗粒中,石英质量分数占21%~53%,长石质量分数占15%~40%,岩屑质量分数占22%~56%,多为岩浆岩岩屑,碳酸盐平均质量分数为2%,填隙物为泥质、灰质,所含黏土质量分数低。其中细砂岩质量分数占75%,为最主要的砂岩类型,孔隙半径中值为0.52 μm,结构成熟度高,处于中成岩A1期,发育粒间溶孔和次生石英,储层平均孔隙度为25.37%,水平渗透率为0.95×10-3μm2,是典型的“中孔—低渗—细喉”储层(见图3)。

图3 研究区储层特征Fig.3 Reservoir characterization atlas of studied area

在盖层条件下,青一段广泛发育的区域性厚层泥岩及内部的2套油页岩可成为良好盖层。同时,曲流河三角洲具有“泥包砂”沉积特点,泉四段泥岩隔层为2~20 m,砂地厚度比为20%~50%,为泛滥平原和分流河道间湾形成局部盖层建立条件。该区断裂密集发育,垒堑条带相间,形成大规模“断—砂输导体系”,可实现储盖组合。

2.3 构造特征

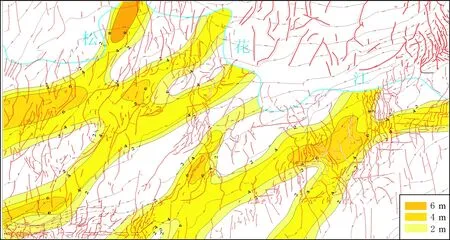

构造主体包含扶新隆起带扶余Ⅱ号构造和长春岭背斜西段,构造呈NW→SE向大规模阶梯状抬升,密集发育NNW向和NNE向断裂。不同级次构造与断裂斜交切割并相互配置,构成完整的断阶构造带和垒堑构造带,由西向东分别为“新民断阶带”及“民东1、2、3号断裂带”,沿上倾方向(NW→SE)形成垒堑相间的构造格局,具有“断裂条带多、断距幅度高、构造面积大”的特点(见图4)。

图4 研究区构造特征(红色为边界反向断裂)及地震剖面(剖面位置d)

断裂的主体走向为NNE向,水平一般延伸2~4 km,最大延伸达7.3 km,断面较陡,倾角多为65°~78°,有些近于直立,垂直断距一般为40~50 m,最大断距为97 m,呈“y”状、“反y”状、板状发育,具有明显的张性特征。断裂平面分布表现为“雁列式”或多期断层不同程度斜交,形成羽状或网状断裂系统,在长春岭背斜西段常见。

根据形成期次和活动时间[5,8],断裂可被划分为早期、中期、晚期和长期活动断裂4类。其中,对扶余油层成藏作用有重要影响的断层为中期活动断裂(T1断裂)和长期活动断裂(T2断裂)。中期活动断裂形成于泉头组沉积末期,既是复合圈闭的重要遮挡条件,又是油气垂向运移的重要通道。

断层基本可以分为2类:一是向上消失在青三段泥岩中,对泉四段和青一、二段圈闭起到遮挡作用;二是断层活动时间长,向上断穿T1界面,造成油气向上运移并发生漏失,对油藏起到破坏作用。松辽盆地在嫩江组末期、明水组末期发生构造反转,由挤压应力场向拉张应力场转换,形成小规模晚期活动正断裂,它们对中浅层油藏影响局限。长期活动断裂发育密集,它们是在构造反转背景下复活的T1断裂,多分布于垒堑构造周边,向下发育且沟通扶杨油层,是油气垂向运移和侧向运移的主要通道。

3 成藏过程

3.1 成藏机制

民东沿江一带处于“环三肇凹陷”斜坡区,油气的运聚经过“源内区”和“源外区”,结合松辽北部成藏特征,油气具有“沿源断裂垂向倒灌—沿断砂输导体侧向长距离运移—沿断裂垂向运移—构造脊圈闭聚集”的成藏机制。

三肇凹陷扶余油层成藏形成于青一段泥岩的超压倒灌机制[5,9-10]。青一段泥岩最大古超压达20 MPa,并向凹陷边缘不断递减至消失,同时发育有4条/km2的源断裂。当泥岩围压大于10 MPa时,形成很多泥岩微裂缝,油气在超压作用下向扶杨油层运移[9]。当油气进入储集层,在超压作用下从凹陷区向隆起区运移,二次运移的动力由超压向浮力和水动力转换。此外,肇源南部及民东地区在泉四段时期发育前缘席状砂、分流河道、滩坝等沉积微相,容易发生相变和砂体侧向尖灭。因此,单砂体不能作为油气长距离运移的通道[11],必须与断裂配置成“断砂输导体”,使油气在浮力和水动力作用下,发生长距离侧向运移。当油气进入研究区后,再受浮力作用沿中期活动断裂、长期活动断裂和“断砂输导体”向隆起部位运移,并在构造脊的有利圈闭聚集成藏。

3.2 运移路径

源外区成藏研究必须明确运移路径(见图5),才能有效落实油藏。由图5可知,新民断阶带和民东1号断裂带向肇源地区延伸,与砂体构成“断砂输导体”,沟通三肇凹陷油源,是第1条运移路径。在良好的断砂配置下,油气沿这一输导体系向新民、民东地区运移,形成新民油田、扶余油田及民东F156、F154高产区块。民东2号断裂带向北发育减弱,无法形成“断砂输导体”,导致民东2号断裂带两侧不富集,仅C30井见少量气流、C34井见7 m油斑。民东3号断裂带北延至朝阳沟阶地,所构成的“断砂输导体”间接沟通三肇凹陷油源,在长春岭背斜西部形成大量构造油藏,如C101和C46区块,是第2条运移路径。长春岭顶部的气源来自南部的王府凹陷青一段源岩。

图5 研究区油气运移路径Fig.5 Sketch map of hydrocarbon migration pathway

3.3 断裂作用

罗群[12]在断裂控烃理论研究中提出,断裂对油源、运移、聚集和成藏控制率高达70%。研究区的重要体现有2点:一是构造背景、断裂带走向、砂体走向的相互耦合控制油气的运移;二是断裂在成藏过程中的遮挡作用和破坏作用影响油气的聚集和圈闭的有效性。

构造背景决定油气运移的整体方向,断裂和砂体构成的“断砂输导体”是油气运移的通道[9-13],三者的耦合可出现不同结果。研究区断裂发育十分密集,其中民东2号断裂带及其西侧断裂走向为近NNE向,分别与EN向砂体及构造线低角度斜交,使“断砂输导体”走向与运移方向斜交,油气只能在断裂附近圈闭聚集。民东3号断裂带及东侧断裂走向为近NNW向,与EN向砂体构成的“断砂输导体”和油气运移方向近似平行,油气运移的距离显著增大,油气可在长距离运移路径中的有利构造部位成藏(见图6)。“断砂输导体”是一个非线性的空间组合,由于断裂释放地层压力并改善储层物性,造成输导体系具有较低的流体势,因此断裂具有主导地位。

图6 研究区泉四段13小层砂岩、断裂、构造叠合Fig.6 Superimposed map of sandbodies, faults and lineament of 13th bed of Quan4th member

付广等[4]提出“断裂是油气垂向运移的唯一通道”,强调断裂在运移中的突出作用。油气通过断裂垂向运移后,迅速被断裂周边的圈闭捕获,周边圈闭“近水楼台”的优势直接控制油气的分布范围。以30SP间距筛查发现,新民断阶带东侧发育一条由多条雁列展布断层首尾相接组成的“边界反向断裂带”,断距为30~60 m,与青一段泥岩对接并形成良好垂向封堵。三肇凹陷青一段油源通过第1条运移路径进入研究区后,被封挡在反向断裂西侧,外加新民本地成油的共同作用,使得新民油田油源丰富,而民东地区油源较少。

古油藏形成后,后期的构造运动造成圈闭被破坏和散失油气,而侧向遮挡作用大大提高油气藏的封堵性能。以研究区F157井为例,该井位于主河道上并具有构造上倾方向遮挡条件,由于缺乏侧向遮挡,造成油气显示好但产水;相邻F154井具有构造上倾和双侧向遮挡,油气被保存,形成较高产能。与此相同,M61井具有上倾遮挡和单侧遮挡条件,目前产水量为1.02 t/d、产油量为0.71 t/d。侧向遮挡不仅影响圈闭的有效性,还影响单井产能。

4 成藏特征

4.1 油气藏类型

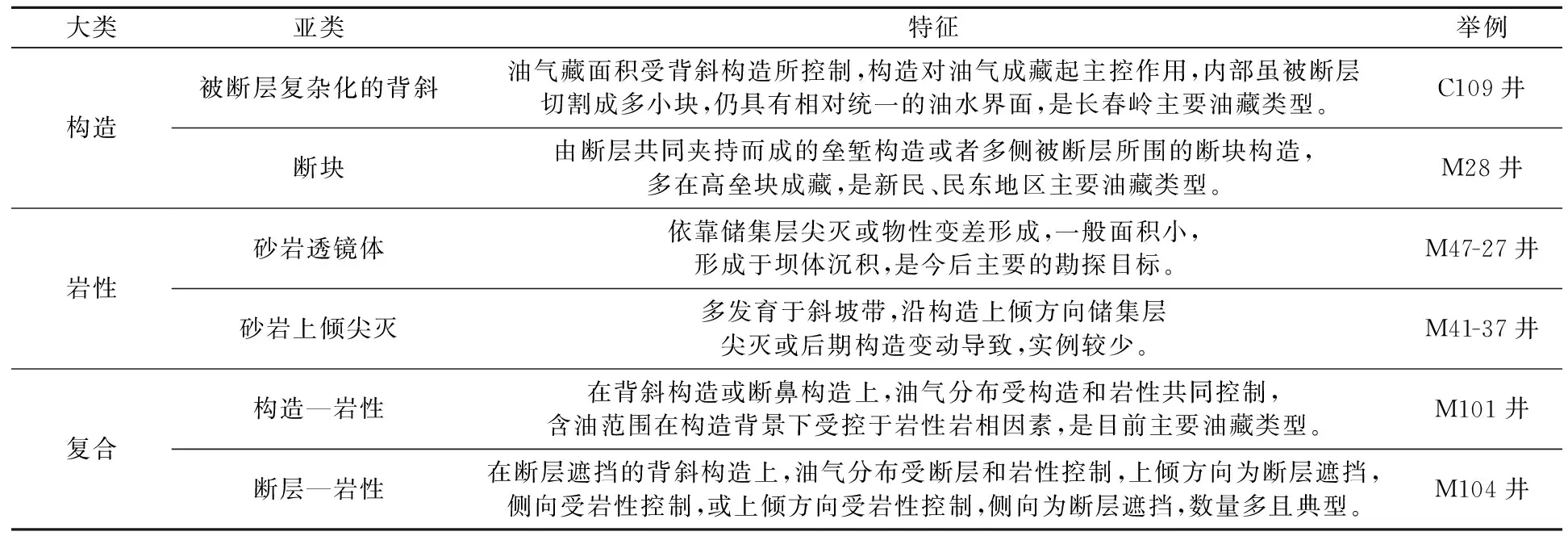

对新民、民东、长春岭一带油藏进行分析,本区共发育三大类、六小类油藏。研究区油气藏类型见表1。由表1可知,构造油气藏和断层—岩性油气藏是主要油藏类型,岩性油气藏是提升效益储量的关键。

4.2 差异成藏

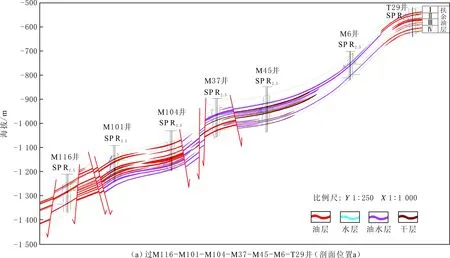

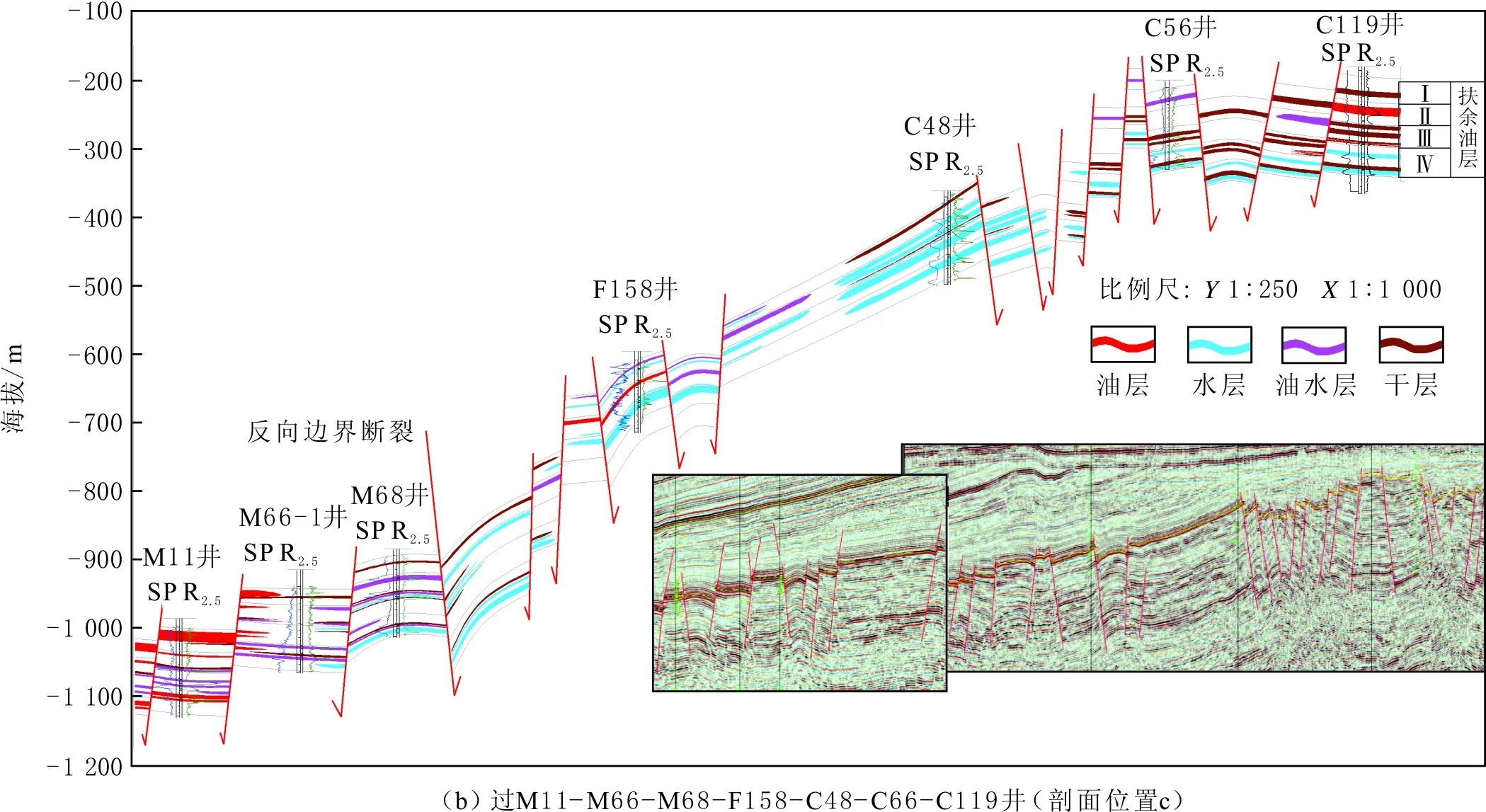

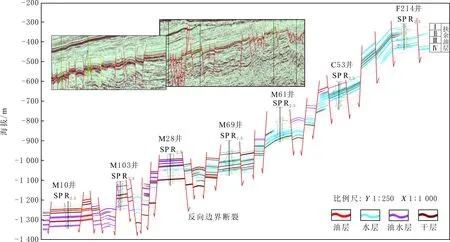

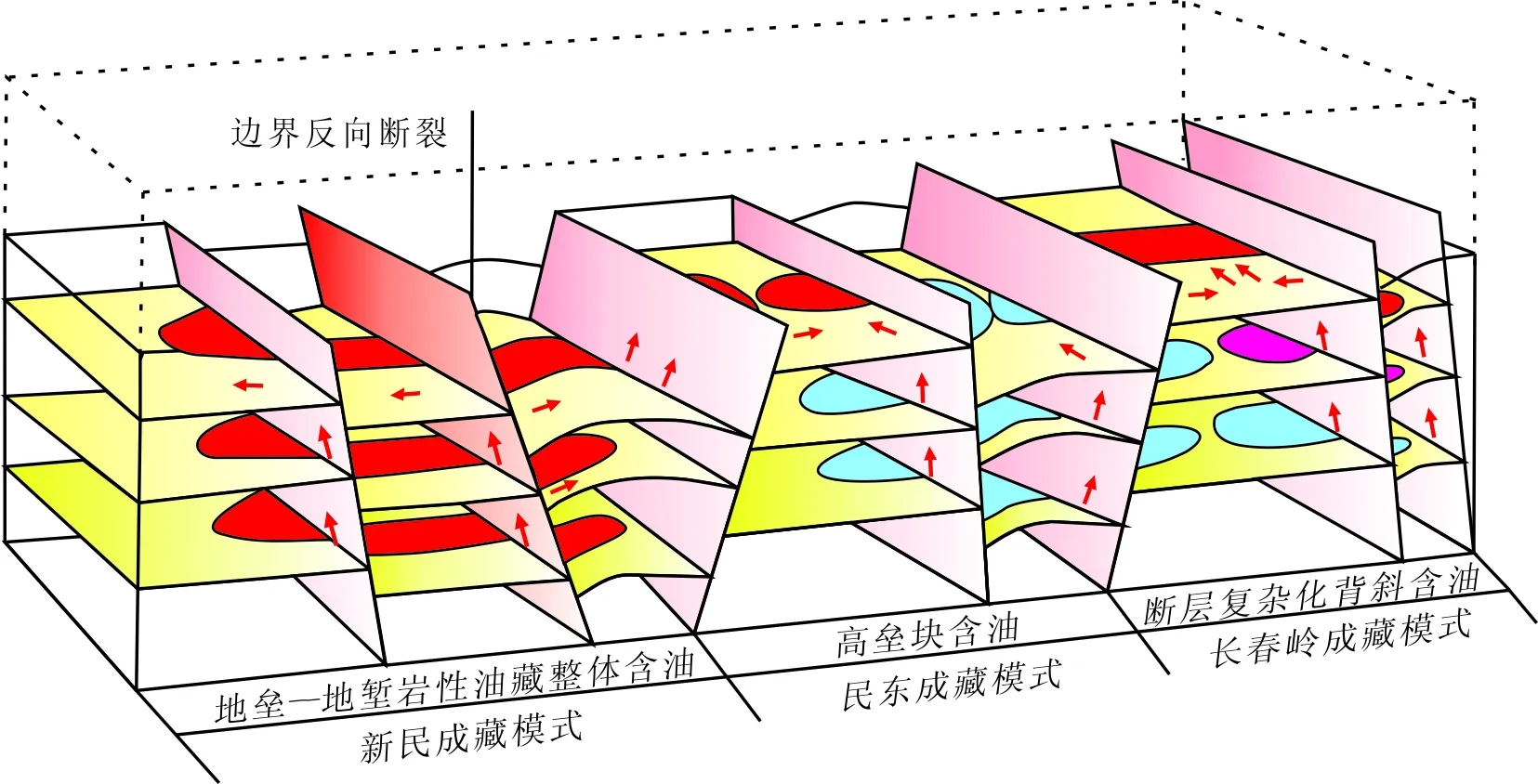

民东沿江一带具有的差异成藏特征已成为松辽盆地南部成藏规律的新认识(见图7-8)。

(1)新民油田和长春岭背斜的成藏规模远高于民东地区的。以新民边界断裂为界,新民油田泉四段具有“整体含油、见砂见油”的特点,能够同时在垒、堑构造内形成油气藏,工业油流井占82%,如M35、M17井。民东地区和长春岭背斜泉四段具有“顶层含油”的特征,民东地区多在断裂带间的构造脊成藏,工业油流井占20%,如F154、C46井。长春岭背斜多在复杂化背斜带成藏,工业油流井占75%,如C107、C109井。

(2)研究区高产井的分布范围随主产层位呈规律变化。扶余油层由下向上被划分为13个小层,其中13小层的高产井分布在新民边界断裂以西的M46—M48区带;11小层的高产井分布在新民地区的M11—M37区带;8小层的高产井分布在新民南部的M58—M45区带;7~5小层的高产井分布在民东地区西侧的F154—M46区带;4~1小层的高产井分布在民东地区东侧的F157—C53区带和长春岭西部F29—C103区带。出产层位的分布位置随构造抬升而规律变化。

(3)多方面造成两区含油气特征差异大的特点。成藏类型随构造位置而变化,新民油田位于中央坳陷区,多发育岩性油气藏;民东地区位于环凹斜坡区,多发育断层—岩性油气藏;长春岭地区位于盆缘隆起区,多发育构造油气藏。

表1 研究区油气藏类型

4.3 主控因素

(1)供烃条件是差异成藏的基础。民东沿江一带表现出含油气性的明显差异,主要原因是3个地区的油源供给差别。来自北部三肇凹陷的油源,在长距离运移过程中被不断散失,进入研究区后,再受新民边界反向断裂的遮挡,大量油气被封挡在该断裂西侧的新民油田,造成民东地区油气来源有限。新民油田和长春岭背斜具有“双源供烃”的特征,是形成新民油田和长春岭气田的物质基础[14],也是造成油气差异成藏的根本原因,即没有充足的油气源,就无法实现油气大规模聚集成藏。

(2)圈闭条件是造成失利的主要原因。在研究过程中,很多井具有良好的油气显示,测井解释为油层,但射孔后产水或油水。原因是油气过路不停留,即圈闭条件不完整。包括遮挡条件不足、闭合差太小及圈闭完整性被破坏,导致油气散失或形成次生油藏。其中遮挡不足是一大类,在勘探准备过程中,构造上倾方向遮挡是判断圈闭完整的主要参考,忽略圈闭侧向遮挡,可能发生垂直于上倾方向的侧向逸散,或者无法形成具备规模的油藏。

图7 研究区典型油藏剖面Fig.7 Representative reservoir section of studied area

图8 研究区过M10-M103-M28-M69-M61-C53-F214井油藏剖面(剖面位置b)Fig.8 Reservoir section across wells M10-M103-M28-M69-M61-C53-F214(line b)

(3)断裂是油气成藏及分布的关键因素。断裂在成藏过程中的作用具有唯一性。它既要作为油气垂向运移的通道,又要充当圈闭的遮挡条件,没有断裂油气无法运移,无法形成有效圈闭;同时,断裂可有效改善储层物性,提高运移效率和圈闭的潜在充注能力[15]。此外,新民边界反向断裂直接控制研究区的油气源,导致民东地区油气来源有限;同时,高产井分布在断裂密集发育的运移路径附近,说明只有发育在断裂带附近的圈闭才能优先捕获油气,而远离断裂带的圈闭不具备这一优势。

5 现场应用

新民边界反向断裂中次级断裂的相接处、民东1号和3号断裂带附近的构造脊部位、长春岭背斜带的断鼻、断块成为寻找剩余油气的主要范围。地震筛查发现,新民边界反向断裂有4处断距小于12 m,是油气散失的关键节点。其中M28井和M69井北侧是三肇油源进入民东地区的关键节点,未形成有效遮挡而造成油气过路,在民东1号断裂带的F156—F158井形成高产区块。剩余的两处为M30井东侧和M50井东南侧,油气沿节点向上倾方向(SE和SSE)运移,并在T24—T29井泉四段形成潜力(见图5、9)。

图9 新民—民东地区油气成藏模式Fig.9 Hydrocarbon accumulation model of Xinmin and Mindong

T29井完钻于1963年且未被动用,该区块发育河道砂和前缘席状砂,具有构造上倾方向遮挡和双重侧向遮挡条件。泉四段上部为油浸粉砂岩,下部为含油砂岩,砂岩段R2.5高值为50 API,累计厚度为11.52 m。T24井具有类似的岩电特征。邻井T77井产油并位于构造低部位,结合开发资料分析T29井、T24井与T77井是一套油水系统。因此,T29井和T24井的泉四段位于油水界面之上,最终被列入新一轮试油计划。同时,对油气显示好的产水井加以利用,寻找周边油气运移的有利指向。M27井南垒、C45井西南垒、F154井西南垒成为下一步勘探目标。

6 结论

(1)新民油田泉四段油源来自三肇凹陷和新民本地青一段泥岩,民东地区泉四段油源来自三肇凹陷青一段泥岩,长春岭背斜泉四段油源来自三肇凹陷和王府凹陷青一段泥岩。

(2)泉四段具有“沿源断裂垂向倒灌—沿断砂输导体侧向长距离运移—沿断裂垂向运移—构造脊圈闭聚集”的成藏机制。

(3)新民、民东和长春岭地区具有含油气性不同、含油层位抬升、油藏类型变化的差异成藏特征。供烃条件、圈闭条件和断裂作用是差异成藏的主控因素。

[1] 黄薇,吴海波,施立志,等.松辽盆地北部朝长地区扶余油层油气来源及成藏特征[J].中南大学学报:自然科学版,2012,43(1):238-248. Huang Wei, Wu Haibo, Shi Lizhi, et al. Oil and gas source and reservoir characteristic of Fuyu reservoir of Chaochang area in north Songliao basin [J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2012,43(1):238-248.

[2] 陈方文,卢双舫,刘海英,等.松辽盆地北部长春岭背斜带油气成藏探讨[J].地质论评,2011,57(3):379-386. Chen Fangwen, Lu Shuangfang, Liu Haiying, et al. A discuss on hydrocarbon accumulation in Changchunling anticline belt northern Songliao basin [J]. Geological Review, 2011,57(3):379-386.

[3] 孙雨,陈晨,马世忠,等.松辽盆地扶新隆起带南部扶余油层油气运移机制与成藏模式研究[J].地质论评,2013,59(3):501-509. Sun Yu, Chen Chen, Ma Shizhong, et al. Hydrocarbon migration mechanism and accumulation models of the Fuyu oil layer in southern Fuxin uplift, Songliao basin [J]. Geological Review, 2013,59(3):501-509.

[4] 付广,薛盼,孙同文,等.源外隆起区油气成藏与分布主控因素及模式——以松辽盆地杏北地区扶余油层为例[J].岩性油气藏,2013,25(5):13-17. Fu Guang, Xue Pan, Sun Tongwen, et al. Main controlling factors and models of oil and gas accumulation and distribution in uplift area outside source rock: An example from Fuyu oil layer in Xingbei area, Songliao basin [J]. Lithologic Reservoirs, 2013,25(5):13-17.

[5] 王雅春,王胜男.源岩、超压和断裂空间匹配对三肇凹陷扶杨油层油成藏的控制作用[J].吉林大学学报:地球科学版,2009,39(4):656-661. Wang Yachun, Wang Shengnan. Controlling of the match of source rock, overpressure and fault on oil accumulation of Fuyang oil layer in Sanzhao depression [J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2009,39(4):656-661.

[6] 肖竣文,辛仁臣.松辽盆地北部西斜坡青二段至姚一段四级层序格架内沉积微相分布[J].东北石油大学学报,2016,40(5):75-85. Xiao Junwen, Xin Renchen. Sedimentary microfacies distribution under the 4th order sequence stratigraphic framework of the member2 of Qingshankou formation to the member1 of Yaojia formation in west slope of the northern part of Songliao basin [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2016,40(5):75-85.

[7] 朱筱敏,刘媛,方庆,等.大型坳陷湖盆浅水三角洲形成条件和沉积模式:以松辽盆地三肇凹陷扶余油层为例[J].地学前缘,2012,19(1):90-99. Zhu Xiaomin, Liu Yuan, Fang Qing, et al. Formation and sedimentary model of shallow delta in large-scale lake. example from Cretaceous Quantou formation in Sanzhao sag, Songliao basin [J]. Earth Science Frontiers, 2012,19(1):89-99.

[8] 仇恒远,鲍云杰,闫百泉,等.方正断陷断裂系统划分及其控藏模式[J].东北石油大学学报,2014,38(2):43-50. Qiu Hengyuan, Bao Yunjie, Yan Baiquan, et al. Division of fault systems and its controlling oil-gas accumulation models in Fangzheng depression [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2014,38(2):43-50.

[9] 肖佃师,卢双舫,陈海峰,等.源外斜坡区断裂密集带对油气成藏的控制作用:以松辽盆地肇源南扶余油层为例[J].中南大学学报:自然科学版,2012,43(9):3548-3557. Xiao Dianshi, Lu Shuangfang, Chen Haifeng, et al. Control effect of fault condensed belts in hydrocarbon accumulation in slope area outside of source area: A case study of Fuyu oil layer in Zhaoyuannan region, Songliao basin [J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2012,43(9):3548-3557.

[10] 张雷,卢双舫,张学娟,等.松辽盆地三肇地区扶杨油层油气成藏过程主控因素及成藏模式[J].吉林大学学报:地球科学版,2010,40(3):491-502. Zhang Lei, Lu Shuangfang, Zhang Xuejuan, et al. Controlling factors and accumulation model of hydrocarbon accumulation of the Fuyang oil units in Sanzhao region of the Songliao basin [J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2010,40(3):491-502.

[11] 刘宗堡,杨铁军,龚勋,等.断块区岩性油藏剩余油分布特征及挖潜方法——以松辽盆地葡北油田葡萄花油层为例[J].东北石油大学学报,2013,37(4):32-38. Liu Zongbao, Yang Tiejun, Gong Xun, et al. Tapping potential method and characteristics of remaining oil distribution of lithologic reservoir in block area-as Putaohua reservoir of Pubei oilfield in Songliao basin [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2013,37(4):32-38.

[12] 罗群.断裂控烃理论的概念、原理、模式与意义[J].石油勘探与开发,2010,37(3):316-324. Luo Qun. Principle, model and significance of the fault controlling hydrocarbon theory [J]. Petroleum Exploration and Development, 2010,37(3):316-324.

[13] 李丹,董春梅,林承焰,等.松辽盆地南部让字井斜坡带超压特征及其对源下油藏运聚模式的控制[J].天然气地球科学,2014,25(3):326-332. Li Dan, Dong Chunmei, Lin Chengyan, et al. Characteristic of overpressure and its control on migration and accumulation model for hydrocarbon reservoirs below source rocks in Rangzijing slope zone of southern Songliao basin [J]. Natural Gas Geoscience, 2014,25(3):326-332.

[14] 葛岩,黄志龙,宋立忠,等.松辽盆地长春岭背斜带泉一段天然气成藏过程分析[J].中南大学学报:自然科学版,2013,44(12):4954-4961. Ge Yan, Huang Zhilong, Song Lizhong, et al. Reservoir formation process of the first member of Quantou formation in Changchunling anticline, Songliao basin [J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2013,44(12):4954-4961.

[15] 孙同文,付广,王芳,等.源外隆起区输导脊对油气运聚成藏的控制作用——以大庆长垣杏北地区扶余油层为例[J].中南大学学报:自然科学版,2014,45(12):4308-4316. Sun Tongwen, Fu Guang, Wang Fang, et al. Control effect of transporting ridge in hydrocarbon accumulation in uplift area outside of source area: A case study of Fuyu oil layer in Xingbei region, Daqing anticline [J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2014,45(12):4308-4316.

2016-11-22;编辑:关开澄

国家科技重大专项(2011ZX05001-002);中国石油科技专项 (2013E-050203)

樊 奇(1989-),男,博士研究生,主要从事层序地层学及沉积学相关研究。

樊太亮,E-mail: fantl@cugb.edu.cn

TE122.1

A

2095-4107(2017)03-0073-11

DOI 10.3969/j.issn.2095-4107.2017.03.008