罗生门事件

——还原米开朗基罗的佛罗伦萨《圣殇》(上)

张 敏

罗生门事件

——还原米开朗基罗的佛罗伦萨《圣殇》(上)

张 敏

有这么一个地方,这里的居民们喜爱艺术,探究真理。于是,就设立了一个艺术讨论庭。这当然不是一个暴力机关,它只是被建立出来,维持一点点讨论时的秩序而已。在过往的艺术史中,留下了诸多悬案,这些模糊不清的事件和作品惹动了太多人的关注,于是,它们就是艺术讨论庭的常客。这个讨论庭由一位法官和多位陪审员组成,而陪审员不是别人,正是您,亲爱的读者。

一日,有一位委员提议是否可以开庭讨论米开朗基罗的一件晚年雕塑作品——佛罗伦萨《圣殇》(Florentine Pietà,图1)。

图1 弗洛伦萨《圣殇》 米开朗基罗 大理石雕塑 1547年

雕塑中有4个人物,在与米开朗基罗同时代的传记作家瓦萨里(Giorgio Vasari)与康迪威(Ascanio Condivi)的记述中[1],基督左手边的女性是圣母玛利亚,半蹲着的她左手扶在基督的胸膛上,想要支撑起基督下坠的身体。基督右手边体型最小的女性,是抹大拉的玛利亚,她的右手隔着基督的裹尸布略微扶住了基督的右腿,整个身体和眼神远离基督,虽然基督的右手臂顺势欲搭在她的身上,但在还没有产生过多身体接触时,就被雕塑后部的那位老者阻止了。这位老者被称为尼哥底母(Nicodemus),他的右手阻止了基督与抹大拉的玛利亚靠得太近;同时,尼哥底母的整个身体转向基督与圣母玛利亚的这边,并且尼哥底母的左手按在了圣母玛利亚的背上,似乎想要让基督的身体回到圣母这边。

这件作品现在藏于大教堂博物馆(M u s e o dell’Opera del Duomo),整座雕塑有226厘米高,而1547年创作这件庞然大物时,雕塑家已经年届72岁。雕塑的大体量与4个人物,足以说明米开朗基罗当时的雄心,因为当时能与之媲美的复杂雕塑,非《拉奥孔》莫属,但《拉奥孔》中仅有3个人物,其高度也只刚刚超过2米。米开朗基罗是1506年《拉奥孔》被发掘时的见证者之一,或许那时的他就想着有朝一日挑战这样的高难度群像雕塑。而雕塑材质的整体性对米开朗基罗来说非常重要,他不允许用多块材料拼接出一个雕塑,但这无疑增添了佛罗伦萨《圣殇》的雕刻难度,这似乎是一个不可能完成的壮举。所以,佛罗伦萨《圣殇》也是米开朗基罗所有作品中最大、最复杂,并且也是唯一他试图毁灭的。

常有人在叙述中会提到米开朗基罗当时的灵魂好友维托丽娅·科隆纳夫人(Vittoria Colonna)的逝世,以此作为米开朗基罗开始雕刻这件作品的时间节点。这件作品在米开朗基罗的手中耗时几近8年,直到1555年他对此失去了耐心与信心。那时,陪伴了米开朗基罗26年之久的助手乌尔比诺(Urbino)也生命垂危。大概就在乌尔比诺死亡前后紧挨着的时间段里,米开朗基罗最终放弃了这件雄心勃勃的雕塑:他当时气坏了,在暴怒中企图将这件雕塑砸成碎片!基督的左臂、左腿都砸坏了,基督右手边的抹大拉的玛利亚,她的右臂也断成了碎片……在这件雕塑还未被继续毁掉时,米开朗基罗的一位银行家密友弗朗西斯科·班第尼(Francesco Bandini)请求大师将这件作品卖给他。于是,被砸坏的半成品就到了这位银行家朋友的手中,弗朗西斯科·班第尼又请米开朗基罗当时的得力助手蒂贝里奥·卡尔卡尼(Tiberio Calcagni)对其进行了一些修复,助手将一些砸掉的碎片重新接合,将雕塑中最次要的角色抹大拉的玛利亚雕刻得更加完整,但修复工作并没有完成,这件雕塑又搁浅了[2]。

而这件雕塑的特殊性远不止于此。虽然它的名字习惯上叫做“圣殇”,但有悖于“圣殇”的传统母题——圣母与死去的基督——这件雕塑中有4个人物。当然,在这类题材从北方传入米开朗基罗生活的意大利时,“圣殇”的传统母题已经产生了许多变体。例如在15世纪晚期的法国,这一传统母题的周围就被一些其他的《圣经》人物所环绕[3],但其中的主角始终是圣母玛利亚和他死去的儿子基督,其中,圣母玛利亚是最为突出的角色。如果死去的基督成了整个雕塑或绘画的核心,那么,这样的题材就该被称为“哀悼基督”(Lamentation)了。但是在这件佛罗伦萨《圣殇》中,主角既不是圣母玛利亚,也不是下了十字架的耶稣基督,更不是抹大拉的玛利亚,而是占据了构图顶点的那位穿着斗篷的老者——就是那位出现在《约翰福音》中的人物尼哥底母,更有戏剧性的是:尼哥底母的脸据说是米开朗基罗自己。而这件雕塑在产生之初,并没有其他的预订者或赞助人,而是风烛残年的米开朗基罗为自己的坟墓自我定制的[4]……

其实,为了叙述上的方便和流畅,上述文字中藏有许多陷阱。

就在有人提议开庭讨论这件《圣殇》后,人们的情绪开始高亢。到了开庭那天,很多人早早来到了讨论庭里等候。

图2 从雕塑的斜侧方看过去

讨论开始了:

第一位来到庭内作出陈述的人总是喜欢捋胡子,眼里透着一点点得意。

捋胡子的陈述人:或许我的叙述会有些超出各位的预料,但这并不是我的异想天开,我找到了丰富的图像证据来支持自己的“假说”。

如果大家绕着这件雕塑走上一圈,或许会发现一个奇怪的事实:雕塑中的其他人物四肢都是存在的,他们的双臂双腿相互扶持,成为一体,而只有基督是不完整的。请注意从基督的斜侧方看过去,基督的左侧大腿根部有一个规则的四方形开口的窝(图2),而那里曾经显然是结合着基督的左腿。但整座雕塑在被米开朗基罗的助手卡尔卡尼修复后,为何独缺左腿?是否正是这条左腿构成了米开朗基罗企图毁掉这件作品的原因呢?如果复原出那条失踪的左腿,那么它应该是被动地、依着重力、顺势垂在圣母玛利亚的双膝上,就像后人根据这件雕塑假想复原出来的一样(图3)。

但是,我却发现,在描绘成年人的绘画与雕塑中,这种将腿放在异性大腿上的做法似乎有着自己的固定含义,那就是“性暗示”[5],这或许就是米开朗基罗毁掉雕塑的最大动机。

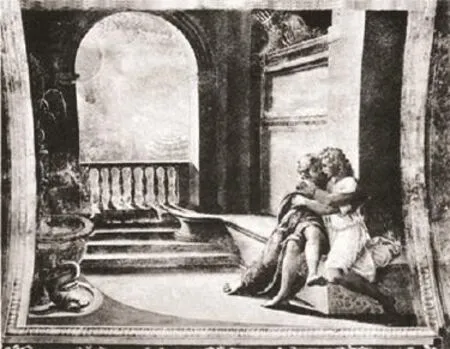

不过请听我慢慢讲来,事情并没有这样简单。我能找到的最早的这类特殊悬垂着腿(the slung leg motif)的绘画,是在拉斐尔的作品中(图4)。同米开朗基罗一样,拉斐尔描绘的也是《圣经》故事中的一个场面。那是《圣经》中人类祖先之间的爱慕与亲昵,他们也是耶稣基督在肉体上的先辈。拉斐尔之后,同类悬垂着腿的绘图模式在16世纪早期并不少见;但它们主要是用来表现一种神圣的爱,除了《圣经》故事中的场面,也常被用来表现诸位神灵间的圣爱与婚姻。但情况逐渐发生了变化,这种绘图模式在16世纪晚期和17世纪,逐渐变得世俗化、野蛮化。它逐渐被用来表现一种俗人肉体上的情欲。尤其值得注意的是:这种绘图模式并不是某种自然而然的巧合,而是逐渐成为了一种明确的肉欲“象征”。

那么,对于米开朗基罗来说,身为雕塑大师的他为何会在为自己的坟墓而做的雕塑中采用这个图示呢?这就涉及宗教中的解释。在《新约》中,婚姻常被用来比喻信仰,指与基督耶稣在属灵上的结合与依靠:基督是新郎,新娘可以是教会,可以是圣母玛利亚,可以是一个弃恶从善、归向基督的“新造的人”。并且在传统的“圣殇”题材中,基督死去的肉体就是放置在圣母玛利亚双腿上的,而悬垂着腿的绘图模式在那时也常被用来表现神圣的爱与婚姻。所以,出于这样的想法,富有雕刻经验的米开朗基罗将基督的左腿放置在圣母玛利亚的双膝上也就不难解释了。

就在米开朗基罗雕刻这件作品的期间,情况发生了些许变化。悬垂着腿绘图模式中潜藏的肉欲在社会中越来越流行与明确,米开朗基罗当然无法忍受这些,对于宗教,他是个多么虔诚的人啊!原本只是想表现圣母与基督间属灵的结合,但流行的风尚超出了他的掌控,这一切开始变味了。

在1552年的一首诗中,他写下了如下几句[6]:

当我雕刻神圣之物时,

我在心灵深处秉持着错误的构想,

我的灵魂处于极大的险境之中。

“错误的构想”诋毁了米开朗基罗虔诚的信仰,他的灵魂在熬炼之中。可以想象,雕塑中那条基督的左腿逐渐让他不能忍受,直至1555年,他下定决心要毁掉这件耗时8年的雕塑,并砸毁了基督的左腿、左臂等部位。甚至在助手后来修复时,也没有修复出那条让米开朗基罗勃然大怒的左腿。

图3 《圣殇》 凯鲁比诺·阿尔伯蒂16世纪晚期 铜版

图4 《以撒与利百加》 拉斐尔 壁画 位于梵蒂冈凉廊 1519年

捋胡子的先生言毕。第二位陈述人紧接着走了进来。他目光锐利,向法官和听众脱帽致意后,便立刻开始了自己的陈述。

目光锐利的陈述人:大家好,想必刚才那位总是捋胡子的先生抛给了我们一个惊骇的说法,“性暗示”这个推测的确很难接受,即使他也给出了这一图示的简单发展过程。但是,我想说,为什么我们要绕那么大一个圈子去寻找这类捕风捉影的原因呢?而最可能的解释,或许就在米开朗基罗一生的经历中,在于他所热爱过的人和事。

晚年的米开朗基罗同维托丽娅·科隆纳夫人之间密切的心灵联系已经是公开承认的事实。他们之间的交往总是涉及信仰、艺术这类深层次的问题。维托丽娅·科隆纳夫人的社交圈子似乎也对米开朗基罗产生了不小的影响,他曾为科隆纳夫人绘制过两幅完成度极高的黑色粉笔素描,一幅是《十字架上的基督》、一幅是《圣殇》[7](图5)。科隆纳夫人的社交圈子里有很多有新教改革倾向的人,对于他们,基督的死已经成全了所有愿意悔改的信徒;他们在基督的死中不仅看见了无尽的肉体折磨,也看见了基督无言的宽容与世间所有的美德。科隆纳夫人认为好的赋形(disegno)应该在表达宗教热忱的同时,也兼顾美学上的高尚,她将此称为“静默的戏剧场景”(silencing dramatic vision),宗教的热忱与美学的高尚似乎是一对矛盾,但在米开朗基罗为科隆纳夫人所绘的这幅图中,这对矛盾已经失踪了,科隆纳夫人与米开朗基罗可谓莫逆之交。

1547年,科隆纳夫人的离世对米开朗基罗的影响不可小觑。大约也正是在这之后不久,米开朗基罗开始雕刻佛罗伦萨《圣殇》,为着自己的坟墓和死亡。可见,这是一件由友人的死而促发的杰作,也是一件为了自己的死而做的纪念。

但白发人送黑发人是常有的事。在佛罗伦萨《圣殇》上耗费了约8年的精力后,米开朗基罗又一次经历了心灵上的危机。他的得力助手,陪伴了他26年之久的亲密助手与仆人乌尔比诺生命垂危,卧病在床。这一次,换成了老大师照顾年轻的助手。根据瓦萨里的记述,米开朗基罗是如此地喜爱这位助手,虽然已是耄耋之年,仍旧亲自照顾躺卧床榻的乌尔比诺,夜里也守护在乌尔比诺的身边。米开朗基罗当时的书信也透露出,乌尔比诺的疾病引起了他极大的焦虑,如同担忧自己的儿子,甚至,其他的任何人都不能让他如此悲痛。在乌尔比诺死后三个月,米开朗基罗写信给瓦萨里,说乌尔比诺的死,教会了他如何去死,带给了他死亡的欲望,除了想在天堂看见乌尔比诺外,生活中已经别无所求……“除了悲伤,我的身体和灵魂空无一物”[8]。

图5 《圣殇》 米开朗基罗 黑色粉笔

乌尔比诺大约在1555年的年末去世,米开朗基罗毁掉佛罗伦萨《圣殇》的时间也大约是1555年的末尾,这二者在时间上重合。乌尔比诺在世时显然也对佛罗伦萨《圣殇》满有向往,虽然他已病入膏肓,不能再帮助老大师完成点什么,但是他不断地向米开朗基罗唠叨着去完成这件雕塑。或许可以假设,乌尔比诺常对米开朗基罗说:“请在我死去之前完成它,好吗?”那么一旦这件雕塑完成,也就意味着乌尔比诺死期将至。米开朗基罗这件为自己坟墓而做的雕塑,却先成了乌尔比诺的死亡预言。

由上面的书信,可见米开朗基罗在当时已经被一种提前来到的死欲所征服。面对死亡,否定与愤怒,大都是第一个阶段的心理特征,其次才是顺服与面对。所以,砸坏佛罗伦萨《圣殇》,正是在否定的心理状态下的行为,也就不难理解了。

这件雕塑,因科隆纳夫人的死亡而开启,为了自己的死亡而制作,却最终,对于米开朗基罗自己而言,因为乌尔比诺的死亡而终止。好在他没有完全毁掉这件雕塑,而是被友人保存了下来。

图6 《最后的审判》(局部) 米开朗基罗西斯廷礼拜堂壁画 1534-1541年

当然,从心理分析的角度来解释这件雕塑的起因与结束,是我陈述的主旨,但这可能并不是全部的原因。瓦萨里也记述了其他的一些原因,例如这件雕塑的大理石材质不好,给雕塑过程带来了过多的不顺;例如米开朗基罗对自己艺术的要求过高,什么都不能使他满意。至于基督消失的左腿,那里留下了一个空空的洞口,说明了那条左腿原本是另一块石头接上去的,这样的做法的确和米开朗基罗一贯的做法相悖——他之前的雕塑都是由一整块石头雕刻而成。对于这条左腿的不满意,或许也正是米开朗基罗毁掉雕塑的一个原因;但这个说法不能得到确证,因为没有相关的文字证据留存下来,我们只能猜测。

法官:感谢您的分析,我们还有一位陈述人。

于是第三位表情十分严肃的陈述人开始了讲述。

严肃的陈述人:听完了上述二人的讲述,我想他们都忽略了至少两个重要的事实,那就是:一、我们不要忘记这件雕塑中最引人注目的、米开朗基罗那张尼哥底母“自画像”;二、当时的宗教环境与米开朗基罗自己的宗教信仰情况。这两个问题是一脉相承的,因为尼哥底母是一位“圣经”人物,而米开朗基罗并不喜欢自画像之类的做法,一旦他这样做了,其中定有深意。我们不要忘了1925年托尔奈(C.de.Tolnay)在《最后的审判》中的惊人发现,就是米开朗基罗那张将自己画在人皮上的自画像[9](图6),这是持新柏拉图主义的基督徒常有的想法:剥掉这层肉体凡胎的过程,恰似一种净化,皮囊是无益的、丑陋的、易朽坏的、易欺骗人的,去掉皮囊,其内的灵魂才是美的、高尚的。这是一种属灵的重生、恒久的重生。

但在作宗教的解读前,仍旧有一个很棘手的问题需要首先解决掉,那就是,雕塑中的这位是不是像他同时代的传记作家所说的是尼哥底母呢?!因为按照这类绘画的惯例,似乎亚利马太的约瑟出现在其中的图示更加常见。在惯例中,基督下十字架时,尼哥底母若出现在图绘中,总是被绘制成从下方接住基督双脚的人物(图7中,接住耶稣双腿的、着黄色衣服的人),而亚利马太的约瑟才是那个从上方托住基督肩膀的人物(图7中,接住耶稣上身的、着红色衣服的人)。并且亚利马太的约瑟作为埋藏基督的人物,在《新约》四福音里都有出现。也正是他,把原本为自己准备的、未使用过的新坟墓拿来埋葬基督。所以按照惯例,米开朗基罗这组群像中最上方的老人很可能是亚利马太的约瑟。

但瓦萨里与康迪威都在书中或信中,将这位人物称为“尼哥底母”,并且是米开朗基罗参照自己的脸庞雕刻出来的。而且据说尼哥底母曾雕刻过耶稣受难像,所以在意大利,“尼哥底母”这一形象非常合适作为雕塑家的自画像[10]。

关于这个人物是尼哥底母还是亚利马太的约瑟,已经有过很多讨论,但是没有定论,我倾向于相信瓦萨里的书信,认为这是尼哥底母。虽然瓦萨里的书写不够严谨,但他似乎没有必要也以写作奇闻轶事的态度来给朋友书写日常的信件。

接下来,让我们来谈谈尼哥底母吧。关于尼哥底母与耶稣基督的接触,《圣经》中的三处记载均出自《约翰福音》。

法利赛人尼哥底母是一位犹太人的官,正是这个群体,最终将基督耶稣送上了十字架。虽然尼哥底母选择相信耶稣,做耶稣的门徒,但却不敢在白天与众人面前公开承认。他第一次是在夜色里独自一人去见耶稣基督的,他与耶稣之间的这几段关于“重生与得救”的对话(《约翰福音》第3章)也频繁地被后人引用:

尼哥底母的问题——“人已经老了,如何能重生呢?岂能再进母腹生出来吗?”——恐怕也是众多老人包括老年的米开朗基罗关于生命与永恒的一些疑问。基督回答说:“人若不是从水和圣灵生的,就不能进神的国……神爱世人,甚至将他的独子赐给他们,叫一切信他的,不至灭亡,反得永生。因为神差他的儿子降世……乃是要叫世人因他得救。”

第二次提到尼哥底母,则是《约翰福音》第7章50节,当法利赛人诋毁耶稣时,作为法利赛人其中一员的尼哥底母并不敢公开为耶稣辩护或承认自己对耶稣的信仰。

最后一次提到尼哥底母,则是米开朗基罗雕刻的这一场景了——尼哥底母去埋葬在十字架上死去的基督。

从上述三处可见,尼哥底母有着双重矛盾的身份:世俗中他是反对耶稣的法利赛人官长,在属灵上,则选择信仰耶稣基督。但迫于环境压力,却不敢公开承认自己的宗教信仰。

在16世纪的意大利,原有的天主教廷与新教改革者之间的冲突时时爆发。前述科隆纳夫人的社交圈子里有些激进的新教改革者,而米开朗基罗通过科隆纳夫人也能接触到大量新教教义。在米开朗基罗为科隆纳夫人绘制的《圣殇》(见图5)中,画中的核心是耶稣基督死去的身体,那是耶稣基督为世人所行的拯救。这是一种直接的、通过对基督的沉思所能达到的宗教慰藉。与天主教繁冗的礼仪与规劝不同,“因信称义”是新教最重要的教义之一,在这里,所有关于拯救的,都在于灵魂是否选择信仰耶稣基督,而不必通过教廷作为中间环节,也不取决于信徒的慈善行为是否可以为自己赎到永生。

米开朗基罗与天主教廷的关系如此紧密,晚年的他也照旧参与着教廷的诸多宗教活动,但这种表面的顺从或许并不一定代表着他的内心,而“尼哥底母”一词在当时也另有深意。

当时意大利的福音传道者(evangelist)企图在教廷内部做出一些革新,一洗中世纪与文艺复兴早期教会中逐渐形成的、已招致批评的种种桎梏,想要找回基督教早期更加单纯的面貌与形式。简单来说,这种天主教内部的改革着重点在于属灵的信仰(spirituality),因此他们也被称为神修派(Spirituali),而神修派的成员又有另一个名字——“尼哥底母主义者”(Nicodemist)[11]。“尼哥底母主义者”对宗教采取了一种很实际的做法,他们虽然接受了一部分新教教义,欲改革、简化天主教的一些做法,但却依旧顺从罗马教廷,维护教会的统一,不认同分裂教会的路德派、加尔文派。因此可以说,“尼哥底母主义者”是一群偏保守的温和改革派、折中派,就像选择趁着夜色的掩盖去见耶稣基督的尼哥底母。

当时在意大利传播与鼓吹“尼哥底母主义”的主要人物是西班牙的神秘主义者胡安·德·瓦尔得斯(Juan de Valdes)以及他的后继者维泰尔博(Viterbo)[12]。胡安·德·瓦尔得斯于1541年去世后,维泰尔博成了这一团体的核心,而与维泰尔博过从甚密的一位关键人物,则是维托丽娅·科隆纳夫人——米开朗基罗晚年最重要的心灵好友。

图7 《基督下十字架》 罗吉尔·范·德·韦登 木板油画 1435年

对于米开朗基罗等人来说,维护教会的统一是重中之重,他们谴责分裂教会的新教改革者。在米开朗基罗为科隆纳夫人所绘的《圣殇》一画中,画面后部中央的柱子上刻着但丁的一句诗“Non vi si pensa quanto sangue costa”(他们并不思索,这花费了多少鲜血)。在但丁的原文中,这些语句意在批评随意传播《圣经》教诲的人[13],批评他们忽视了既往的教徒在传播福音真理时所历经的所有磨难。根据科隆纳夫人与米开朗基罗的信仰情况,这幅画里的诗文批评的是新教改革者,批评他们分裂教会的激进做法——他们无视前人为了建立教会的辛勤付出。而画面最前端死去的基督,则是表达了“因信称义”的新教诠释——基督已经通过自己的献祭,洗脱了众人的罪,信徒只需相信主,便可成为义人,这是恩典时代的特征。

所以,米开朗基罗在雕塑里扮演着尼哥底母的角色,这当然不是率性为之,而是因为他的“尼哥底母主义”倾向!对宗教十分虔诚的米开朗基罗通过科隆纳夫人的社交圈,也接触到了很多胡安·德·瓦尔得斯与维泰尔博诠释的基督教教义,他多少会受到这些观点的影响。对于“尼哥底母”这位“圣经”人物在16世纪中后期所具有的独特意义,他不太可能不知道。于是,雕塑佛罗伦萨《圣殇》之初,米开朗基罗应该是怀着对“尼哥底母主义”的认同——他表面上仍旧顺从着正统的天主教,而在内心,却已然接受了新教所诠释的教义,是一位温和的、保守的宗教改革者,想要维护教会的统一。

但在雕塑《圣殇》的8年间,外界宗教宽容的情况却越来越恶化[14],让人毛骨悚然的宗教法庭采取了越来越严厉的措施来对待维泰尔博的追随者,越来越多的人和小的宗教分支被定为异端!这件佛罗伦萨《圣殇》所潜在的“尼哥底母主义”恐怕也让艺术家人心惶惶,以至于最终,他试图毁灭自己雕塑了8年的心血。

当然,之前的陈述人已经推测过了米开朗基罗欲毁掉这件雕塑的其他原因,比如渐趋强烈的性暗示,比如对死亡的排斥,比如对雕塑在技术上、材质上的不满意等,但关于宗教的考量,在那样一个时代,对于一位如此虔诚的艺术家来说,也不可忽视。(未完待续)

(作者注:本文实际上是一篇关于佛罗伦萨《圣殇》的综述,文中虚拟了4个“陈述人”,实为目前为止关于此作品的3种主要解读视角——“性暗示”、“心理分析”、“宗教观”,和一种非常有趣但却证据充分的怀疑论。)

注释:

[1]Valerie Shrimplin-Evangelidis,“Michelangelo and Nicodemism: The Florentine Pietà,”Art Bulletin,Vol. 71,No. 1 (Mar., 1989),pp. 58-66.

[2]William E. Wallace,“Michelangelo,Tiberio Calcagni,and the Florentine “Pietà”,”Artibus et Historiae,Vol. 21,No. 42 (2000),Published by: IRSA s.c. pp. 81-99.

[3]William H. Forsyth,“Medieval Statues of the Pietà in the Museum,” The Metropolitan Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 11,No. 7 (Mar., 1953),pp. 177-184.

[4]Valerie Shrimplin-Evangelidis,1989.

[5]Leo Steinberg,“Michelangelo’s Florentine Pietà: The Missing Leg.”The Art Bulletin,Vol. 50, No. 4 (Dec., 1968),pp. 343-353.以下关于“性暗示”和“悬垂着腿”的图示研究均源于此文,Leo Steinberg是持此说法的代表人物。

[6]William E. Wallace,2000.

[7]Una Roman D’Elia,“Drawing Christ’s Blood: Michelangelo,Vittoria Colonna,and the Aesthetics of Reform,” Renaissance Quarterly,Vol. 59,No. 1 (Spring 2006),pp. 90-129.

[8]Robert S. Liebert,“Michelangelo’s Mutilation of the Florence Pietà: A Psychoanalytic Inquiry,” The Art Bulletin,Vol. 59,No. 1 (Mar., 1977),pp. 47-54. [9]Frederick Hartt,“Michelangelo in Heaven,”Artibus et Historiae,Vol. 13,No. 26 (1992),pp. 191-209.

[10]Jane Kristof ,“Michelangelo as Nicodemus: The Florence Pieta.” The Sixteenth Century Journal,Vol. 20,No. 2 (Summer,1989),pp. 163-182.

[11]Valerie Shrimplin-Evangelidis,1989.

[12]Jane Kristof,1989.

[13]Moshe Arkin,“One of the Marys. . . ”: An Interdisciplinary Analysis of Michelangelo’s Florentine Pietà,The Art Bulletin, Vol. 79,No. 3 (Sep., 1997),pp. 493-517.

[14]Valerie Shrimplin-Evangelidis and Jane Kristof,1989.