缺失的婚姻史内里

——试论夫妻情感关系研究现状及方法改进

郭 伦

著名社会学家费孝通曾在《夫妇的配合》一文中讲到中国夫妻之间的情感状态,他认为在传统社会里,夫妇间更侧重事务上的合作而压低感情的满足,并引用冯友兰在《中国哲学史》中的论述,指出儒家讨论夫妇关系时只是关注男女有别,却从没有论述夫妇之间的爱。之后在《家族》一文中则进一步明确指出:“不但在大户人家,书香门第,男女有着阃内阃外的隔离,就是在乡村里,夫妇之间感情的淡漠也是日常可见的现象。”①费孝通:《乡土中国》,北京出版社2009年版,第54页。因此他认为在传统社会中夫妻之间的感情是淡漠的。那么中国历史上夫妻之间的情感究竟如何?夫妻情感冷漠与否是夫妻关系好坏的直接体现,换言之夫妻关系好坏直接决定了情感的冷热。通过梳理学者关于夫妻关系的研究,能够对理解夫妻情感真实状态有所裨益。

一、缺失的婚姻史内里

广义上说,夫妻关系属于婚姻史研究的内在层面,而婚姻史则在家庭生活研究史中占据重要席位。在近现代各国立法中,“婚姻”的含义各不相同。我国认为婚姻应兼指夫妻关系与结婚行为两方面内容。①夏征农:《辞海》,上海辞书出版社2009年版,第981页。这就是说婚姻有两层含义,一是指结婚这件事;二则是婚后关系,理论上完整的婚姻史研究也当包含这两方面。既如此,想了解夫妻情感的状态,从婚姻史研究入手自然是最有效的办法。

及至今日,学界已出版的婚姻史专著撰述方法大致分为两类:一类以陈顾远、陈鹏为代表,将与婚姻有关的事项分为各个专题,专题之内则由古及今线性论述;一类以汪玢玲、戴伟为代表,以朝代为专题,各个时期分别探讨。两种撰述方法各有特点,可以互相参考。现各举一例如下:

(一)专题类

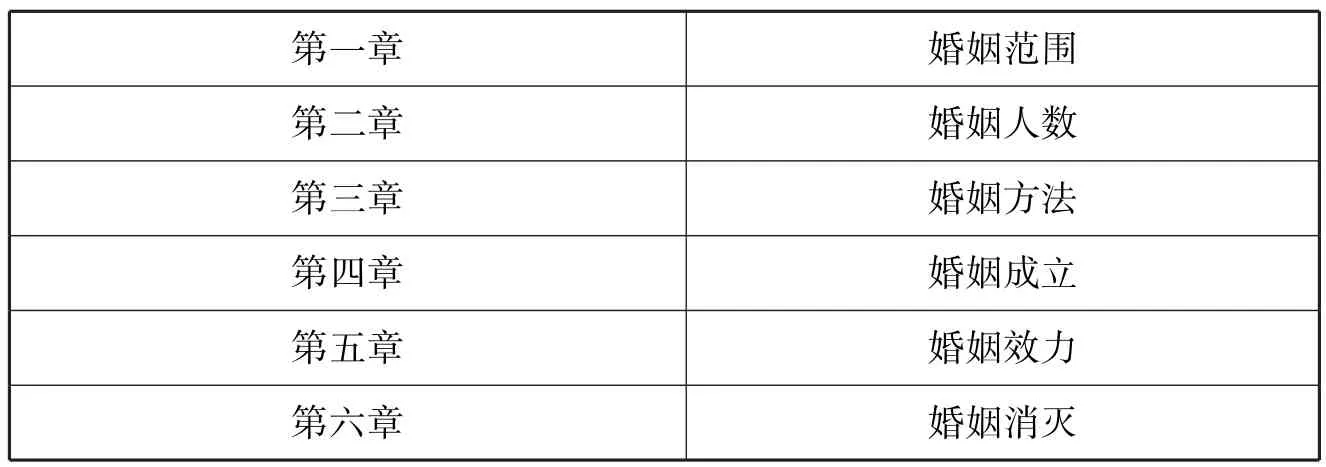

陈顾远著作目录如下:②陈顾远:《中国婚姻史》,上海书店1984年版,第1~8页。

第一章 婚姻范围第二章 婚姻人数第三章 婚姻方法第四章 婚姻成立第五章 婚姻效力第六章 婚姻消灭

从目录中看出,论述的要点在于与结婚事项有关的方方面面,几乎没有涉及婚后夫妻关系情感冷热。

(二)朝代类

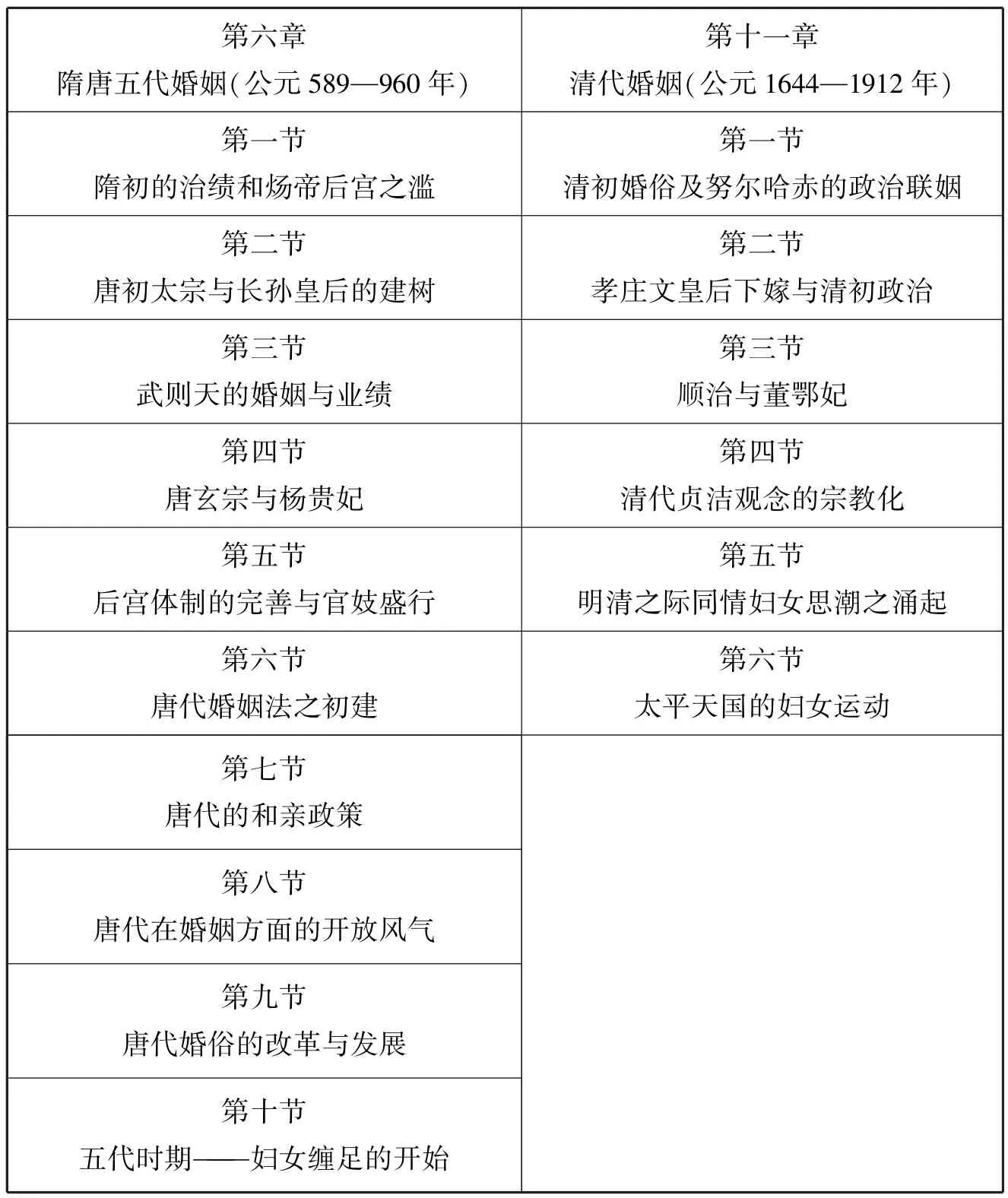

汪玢玲著作目录(部分)如下:①汪玢玲:《中国婚姻史》,武汉大学出版社2013年版,第1~5页。

第六章隋唐五代婚姻(公元589—960年)第十一章清代婚姻(公元1644—1912年)第一节隋初的治绩和炀帝后宫之滥第一节清初婚俗及努尔哈赤的政治联姻第二节唐初太宗与长孙皇后的建树第二节孝庄文皇后下嫁与清初政治第三节武则天的婚姻与业绩第三节顺治与董鄂妃第四节唐玄宗与杨贵妃第四节清代贞洁观念的宗教化第五节后宫体制的完善与官妓盛行第五节明清之际同情妇女思潮之涌起第六节唐代婚姻法之初建第六节太平天国的妇女运动第七节唐代的和亲政策第八节唐代在婚姻方面的开放风气第九节唐代婚俗的改革与发展第十节五代时期——妇女缠足的开始

从这两章目录看出,该类婚姻史关注的焦点一方面集中于占据政治巅峰的皇室家族,一方面则注意婚俗民情的演变,以及与此有关的社会风气。两类学者研究都促进了学界对婚姻史的认识,但同时亦存在一些缺陷,即重视前一层而忽略第二层含义,仍然没有对夫妻关系投注更多精力,可见这样的婚姻史是不完整的。之所以产生这种现状,一则固然出于情感方面情况难以捕捉、资料不好搜集之故。①陈寅恪也曾指出:“吾国文学,自来以礼法顾忌之故,不敢多言男女间关系,而于正式男女关系如夫妇者,尤少涉及。盖闺房燕昵之情意,家庭米盐之琐屑,大抵不列载于篇章,惟以笼统之词,概括言之而已。”可谓一语道破夫妻关系研究领域史料难以搜集的尴尬境况。参看陈寅恪:《元白诗笔证稿》,三联书店2009年版,第103页。除此之外另一原因则是长期以来对于婚姻史的片面认识,过于注重前一层含义,忽略了事实上还有另一更隐秘的层面。而这一貌似捉摸不定的层面,实则更关乎婚姻的本质。已有研究中涉及关于夫妻关系的探讨虽然并不充分,但也有不少文章尝试对特定时期的夫妻关系进行探索和揭示。通过已有研究成果的述评,能在前人基础上进一步探析夫妻情感关系的实质,为今后研究材料的开拓以及研究方法的创新奠定基础。

二、夫妻情感关系相关研究述评

要想了解历史上的夫妻关系,需追溯到夫妻制度的产生。私有制盛行后,在婚姻中实行一夫多妻制,相对较为固定的配偶导致夫妻关系的产生。关于夫妻关系的讨论可始于夏,然而关于夏代夫妻关系并无直接材料,只能从后人记述中略加窥测。汪玢玲通过分析史书中记载的夏禹与涂山氏、后羿与嫦娥、夏桀与妹喜等具体案例,说明夏代的夫妻关系中“没有烈女殉夫,守贞听命的观念”,而且这时的“妇女已成为男子淫欲的工具和政治上的牺牲品”,“尚未脱离对偶婚的遗俗”。②汪玢玲:《中国婚姻史》,武汉大学出版社2013年版,第21~25页。

商代文字资料多于夏代,甲骨文等证据运用可得出进一步结论。在这时期,对偶婚开始向专偶婚过渡,一夫一妻多妾制逐渐确立。“从祖甲开始,有些商王经常举行一种系统地祭祀全体祖先的周祭。但是,被列入这种祀典的先妣,基本上只限于直系先王的配偶;并且,直系先王的配偶,也不是全部,而只有其中的一个或少数几个才被祭祀。这种见于周祭的先妣显然是该王的正妻;而不见于周祭的先妣,当然就是庶妻了。正、庶妻之分在商代前期并不存在。前期诸妣的分正庶,可能出于后王的安排。但是,祖甲时既然以此来取舍先妣而决定其应否受祭,自然在实际上也已经存在这种区分了。”①郭沫若:《中国史稿》,人民出版社1962年版,第61页。此种区分正庶的现象尽管出于祭祀的需要,但从客观上促进了专偶婚——一夫一妻制——的逐步确立。夫妻关系的研究因而更具针对性。商代妇女地位较高,既可拥有财产,也能在国家政治、军事、祭祀、占卜等生活中起到作用。

西周建立后,确立起来的宗法制固化了一夫一妻制度,与嫡长子继承制配合的嫡妻地位得到承认。周代妇女的地位开始降低,男子掌握经济大权,男尊女卑的社会现象出现。

春秋时期抢婚盛行,由此形成的夫妻关系显然被权势和利益关系所扭曲。虽然已有男尊女卑和妇女应从一而终的“贞妇”思想,不过并未广泛实行。战国时期女子地位低于男子,所谓“妇人在家制于父,既嫁制于夫,夫死制于子”,因此妻子完全隶属于丈夫,以顺为正的为妇之道是战国时期婚姻准则的最大特点。由于夫可出妻、卖妻、杀妻,因此婚姻关系中妻子处于丈夫完全支配下。在家庭财产上妇女也没有支配权,妻子不能私聚家财,也没有占有权,所以总体而言夫妻关系是不平等的。②马汝军:《战国时期夫妻关系浅论》,《烟台师范学院学报》1998年第4期,第14~16页。但战国毕竟是妇女较为自由的时代,所具有的权利与自由较为宽泛。③刘士圣:《中国古代妇女史》,青岛出版社1991年版,第60~66页。

秦汉时期的夫妻关系趋于复杂。随着儒家独尊地位的逐步确立,汉代强调夫妻尊卑有序,士大夫阶层宣传礼教,鼓吹女子守贞,对女性行为作了很严格的规范。夫妻关系受到很大的重视,甚至上升到维护社会稳定的高度。所以汉代妇女居于屈从、低下地位。①陈鹏:《中国婚姻性爱史稿》,中华书局1990年版,第63~98页。然而婚姻自主,从爱情出发的婚姻,夫妻和睦相处是社会主流。夫妻之间同舟共济共渡难关,彼此理解互相疼爱,志趣相投互相帮助,都能找到具体的实例。不和谐的夫妻关系也有案可查,由于政治、灾荒、贫富、战乱等原因导致丈夫抛弃妻子、妻子离开丈夫,甚至互相残杀。这是由于价值观念的变化导致的社会关系复杂。不过总的来说夫妻和谐仍是社会的主流。②薛瑞泽:《论汉代的夫妻关系》,《中华女子学院学报》2002年第5期,第62~66页。

魏晋南北朝时期受玄学思想的影响,儒家礼教的束缚减轻,再加上少数民族风俗的感染,妇女地位有所提高。王仁磊在其博士论文中通过考察史书中所记夫妻相处状况,得出结论为“魏晋南北朝时期夫妻关系有相对平等的表现”。但同时提醒人们,“相敬如宾的夫妻关系大多存在于士族家庭中”,普通民众家庭“在日常生活中能够做到夫妻恩爱、相对平等的也许有很多,但能够做到夫妻相敬如宾的则可能较少”。③王仁磊:《魏晋南北朝家庭关系研究》,郑州大学博士学位论文,2010年,第72~83页。尽管其结论尚待进一步考证,那个时代夫妻关系的整体状况却可以反映出,夫妻关系是相对比较平等的。较为有代表性的当属魏晋名士,奇博尔横通过分析《世说新语》中诸多涉及夫妻关系的条目,认为名士们的夫妻生活整体和谐通达。④奇博尔横:《卿卿我我——从〈世说新语〉看魏晋名士和谐的夫妻关系》,《文学评论》2012年第10期,第6~9页。夫妻关系和谐的很多,有冲突的也难免,家庭暴力甚至离婚的都有存在。其时妒悍之风盛行,对夫妻关系也有不好的影响。而北朝时期盛行的佛教对民众的生活(包括婚姻在内)也有影响,不过也不应估计过高。⑤邵正坤:《宗教信仰视野之下的北朝家庭关系》,《哈尔滨师范大学学报》2013年第1期,第122~125页。

唐代在家庭史研究中是个比较特殊的时期。段塔丽在研究中指出尽管“男尊女卑”的意识占据主导地位,此时的夫妻关系还是比较平等的。妻子的地位较高,在家庭事务决策中有一定的发言权。①段塔丽:《从夫妻关系看唐代妇女家庭地位的变化》,《兰州大学学报》2011年第6期,第53~58页。姚平分析墓志中的材料后得出结论,唐代社会普遍认同的夫妻关系是“琴瑟和谐”。②姚平:《唐代妇女的生命历程》,上海古籍出版社2004年版,第92~133页。张国刚认为尽管当时的意识形态和法律层面遵行男尊女卑、夫为妻纲的儒家教条,在家庭实际生活中,夫妻齐体才是生活的实态。而且指出“在实际生活层面,人伦常情仍然是判断实际生活中的家庭亲情关系的最可靠依据”,因此这种复杂的关系,“需要从多方面描述,不可完全轻信正史与墓志的记载”。③张国刚:《立家之道,闺室为重——论唐代家庭生活中的夫妻关系》,《清华大学学报》2008年第1期,第46~62页。耿元骊以人身、财产、感情状况为考察中心,从夫妻双方角度论述唐代夫妻关系,认为在“义”的要求下,唐代人呈现夫妻感情淡漠化,夫妾感情加强化的趋势。并且进一步指出唐代家庭中的夫妻关系是处在一种矛盾中的,不能将观念中的夫妻关系等同于实际生活中的夫妻关系。④耿元骊:《唐代家庭中的夫妻关系》,《济南大学学报》2006年第6期,第65~68页。

董琳在其博士学位论文中,运用案例、文书、墓志等资料,认为夫妻关系在宋代大家庭内部人际关系中所处的地位并不活跃,受到家族观念的制约。⑤董琳:《宋代大家庭内部人际关系研究——立足心态的探析》,河北师范大学博士学位论文,2008年,第18~29页。铁爱花重点考察士人阶层的夫妻关系,认为宋代士人阶层夫妻关系主要有夫主妇从型、伙伴型、冲突型三种,指出在考察夫妻关系时,既要考察社会秩序规范,也应考虑特定阶层夫妻生活的实际情况才行。⑥铁爱花:《论宋代士人阶层的夫妻关系——秩序规范与实际形态》,《兰州大学学报》2009年第1期,第54~61页。郑丽萍依据《全宋文》所涉及的四千多篇墓志,认为当时主要有夫尊妻卑、伙伴型夫妻和冲突型夫妻三种夫妻关系模式,但伙伴型居于主要地位。①郑丽萍:《宋代妇女婚姻生活研究——以〈全宋文〉所涉4802篇墓志为例》,华东师范大学博士学位论文,2010年,第63~75页。

元代是蒙古少数民族建立的政权,这个时期的夫妻关系有自己的特色。黄宗凯从法律、实际生活两方面着手考察,认为元时蒙古族受儒学、理学等影响较小,法律中对妇女的束缚相对较轻,妇女地位有所提高。②黄宗凯:《元代妇女地位略论》,《广西民族学院学报》2001年第12期,第162~163页。王星晨、刘瀚伦从理学传播、旌表制度、元律、婚俗四方面入手,认为先前研究中认为宋元时期妇女贞节观念得到强化是值得怀疑的,理学思想很大程度上是在统治阶层和士大夫间进行,社会中大众妇女守贞观念比较淡薄。③王星晨、刘瀚伦:《元代妇女贞节观念淡薄原因初探》,《前沿》2012年第17期,第194~196页。位雪燕参考文献资料,认为元代由于男尊女卑的传统观念影响、蒙古旧俗的渗透、经济利益的驱使,平民妇女遭受的家庭暴力十分严重。④位雪燕:《元代汉族平民妇女家庭生活研究》,西南大学博士学位论文,2008年,第10~23页。徐适端则以元代婚姻法规为依据,认为尽管元代妇女独立性、自由度较大,但由于理学逐渐大盛,妇女自由已是夕照余晖。⑤徐适端:《元代婚姻法规中的妇女问题初探》,《内蒙古社会科学》1999年第4期,第30~35页。

明代开始夫妻关系进入另一个阶段。张弘、靳力以婚约的缔结主要从宗族利益考虑、婚后的生活受到夫权族权的严格控制、强迫妇女守节三方面分析,认为宗法宗族制度对妇女婚姻生活的消极作用比较大。⑥张弘、靳力:《宗法宗族制度下明清时期妇女婚姻生活》,《中华女子学院山东分院学报》2001年第2期,第32~35页。王明霞则从明律入手分析夫妻关系,认为夫妻关系以主从关系、尊卑关系为主,是奴役与被奴役的关系,是封建礼教的组成部分。⑦王明霞:《从明律看封建家庭的夫妻关系》,《松辽学刊》1992年第4期,第74~77页。魏天辉则认为明代是妇女受压迫最重、地位最低下的一个时期,主要表现在三个方面:贞洁观念强烈,父权延伸其死后;缠足之风盛行,对妇女肉体残害;妇女外出机会减少,严禁与外界接触。①魏天辉:《明代妇女地位低下原因初探》,《兰州学刊》2009年第4期,第137~139页。赵世瑜以读史札记的形式,从家庭中的性别关系、婚姻与性、社会生产分工三个方面探讨了明清时期男女两性的关系,认为明清家庭内男女之间不平等,男性家长在家庭中仍然具有最高的权威。②赵世瑜:《冰山解冻的第一滴水——明清时期家庭与社会中的男女两性》,《清史研究》1995年第4期,第93~99页。

清代的夫妻关系在前阶段基础上继续发展,同时体现了满汉融合的特点。郑惠雁通过比较唐、清两代妇女婚姻家庭关系,认为清代封建礼教的束缚发展到极致,程朱理学的道德说教至高无上,妇女地位低下。③郑惠雁:《唐代和清代妇女家庭婚姻关系的比较研究》,中国政法大学硕士学位论文,2001年,第15~24页。张晓蓓以清代婚姻、家庭、亲属法律制度为研究对象,认为清代妇女婚姻地位有等级性、依附性、禁锢性、保护性、突破性的特点。④张晓蓓:《清代婚姻制度研究》,中国政法大学博士学位论文,2003年,第117~119页。钱泳宏基于大清律例与刑科档案的法文化考察,认为夫妻关系实际生活中的相互依存,不仅没有体现在清律中,反而被清律的规定打破。清律对于合乎“礼”的夫妻关系规定几乎完全由夫对妻所享有的权利与妻对夫应尽的义务构成。⑤钱泳宏:《清代的夫妻关系——基于〈大清律例〉与刑科档案的法文化考察》,《南通大学学报》2010年第5期,第44~51页。张涛分析《清史稿·列女传》中的妇女自杀现象,认为她们自杀的真正原因是社会强加在妇女身上的道德准则——贞节,这种片面、歧视性的道德方向强化了妇女的不平等地位。⑥张涛:《被肯定的否定——从〈清史稿·列女传〉中的妇女自杀现象看清代妇女境遇》,《清史研究》2001年第3期,第40~49页。

关于这一时期夫妻关系也有直接论述成果,王跃生的《清代中期婚姻冲突透析》通过分析乾隆、嘉庆两朝刑科题本婚姻家庭类档案,认为在当时民众表面和谐氛围的婚姻状态下,隐藏着种种矛盾与冲突。然而其依据史料基本以命案形式呈现,能多大程度代表当时普通民众的真实夫妻关系仍需进一步探讨。①王跃生:《清代中期婚姻冲突透析》,社会科学文献出版社2003年版,第67~91页。

清末民初的思想解放导致流行起具有时代内涵的新婚姻观念,妇女独立意识增强,自由恋爱观念传播等,夫妻关系揭开新篇章。这个时期是传统向现代过渡的时期,呈现出新旧杂陈、传统与现代并存的复杂局面。而且这种变化更明显发生在受西方文化影响较大的城市中,农村变化相对缓慢甚至迟滞。郑全红认为民国时期家庭生活中夫妻关系相比传统的男尊女卑有了很大改观,妇女地位提高,由原先的单向被动型向双向互动型过渡。②郑全红:《论民国时期家庭关系的变化》,《中州学刊》2008年第6期,第177~179页。王坤以大理院夫妻关系的判解为例,认为民初女性在法律上的地位有所提高,但在传统力量根深蒂固的情况下,法律上的独立程度非常脆弱。③王坤:《民初夫妻关系中妻权利的变化——以大理院夫妻关系的判解为例》,《山西师大学报》2013年第1期,第96~101页。余华林从观念史角度探讨城市妇女的婚姻生活,认为大多数知识妇女的婚恋观是不新不旧状态,新旧冲突非常激烈。④转引自张丽:《民国妇女生活研究综述》,《太原师范学院学报》2011年第6期,第76~80页。田霞、田跃安从婚姻缔结、宗法大家庭观念、社会发展和生活水平、地位高低四个方面分析,认为民国时期夫妻之间只有劳动中的分工协作和日常生活中的谦虚礼让,夫妻间感情淡漠是比较普遍的现象。⑤田霞、田跃安:《二十世纪上半期农村家庭夫妻关系新探》,《人文杂志》1999年第4期,第53~56页。刘是今通过大量社会调查和统计资料,认为传统生产方式、生活方式和伦理观念仍是农村生活主流,实际变化非常小。⑥转引自张丽:《民国妇女生活研究综述》,《太原师范学院学报》2011年第6期,第76~80页。

通过梳理已有成果,可以发现当前研究更为偏重妇女地位高低、权利大小等,而忽略了夫妻关系最核心的情感方面。婚姻史研究中对于夫妻关系研究原本就不充分,同时对于相同时段的夫妻关系实质而言,由于所依据的史料性质差异,主要体现的亦是某一特定阶层、群体的状况,因而得出的结论也往往带有特定性。既已认识到这一问题,今后研究亦朝此方面努力,问题紧接而来——情感难以捕捉、资料搜集困难,甚至可能根本找不到相关资料。除了尽力扩大史料寻找范围,把更多类型史料纳入研究框架之外,①已有研究者朝此方向努力,比如曹园在其博士学位论文写作中即意识到这一点,指出研究唐代夫妻关系要竭力扩大史料搜集范围,对史书、诗文、佛道经典、敦煌写本、吐鲁番文书、医书、法律政令、笔记小说、出土墓志等都应该加以考察利用。参见曹园:《出土墓志与唐代夫妻关系》,复旦大学博士学位论文,2013年,第1~2页。更有必要对研究方法加以改进,尝试从新的切入点来巧妙处理这一难题。

三、夫妻关系研究方法改进建议

(一)直接证据与间接证据

费孝通先生之所以能得出夫妻情感冷漠的结论,主要有两方面依据:一是理论分析,认为家是绵续性的事业社群,事业考虑效率,效率需求纪律,而纪律排斥私情;二是实际调查,据他在乡间生活时观察,发现事实正是如此。

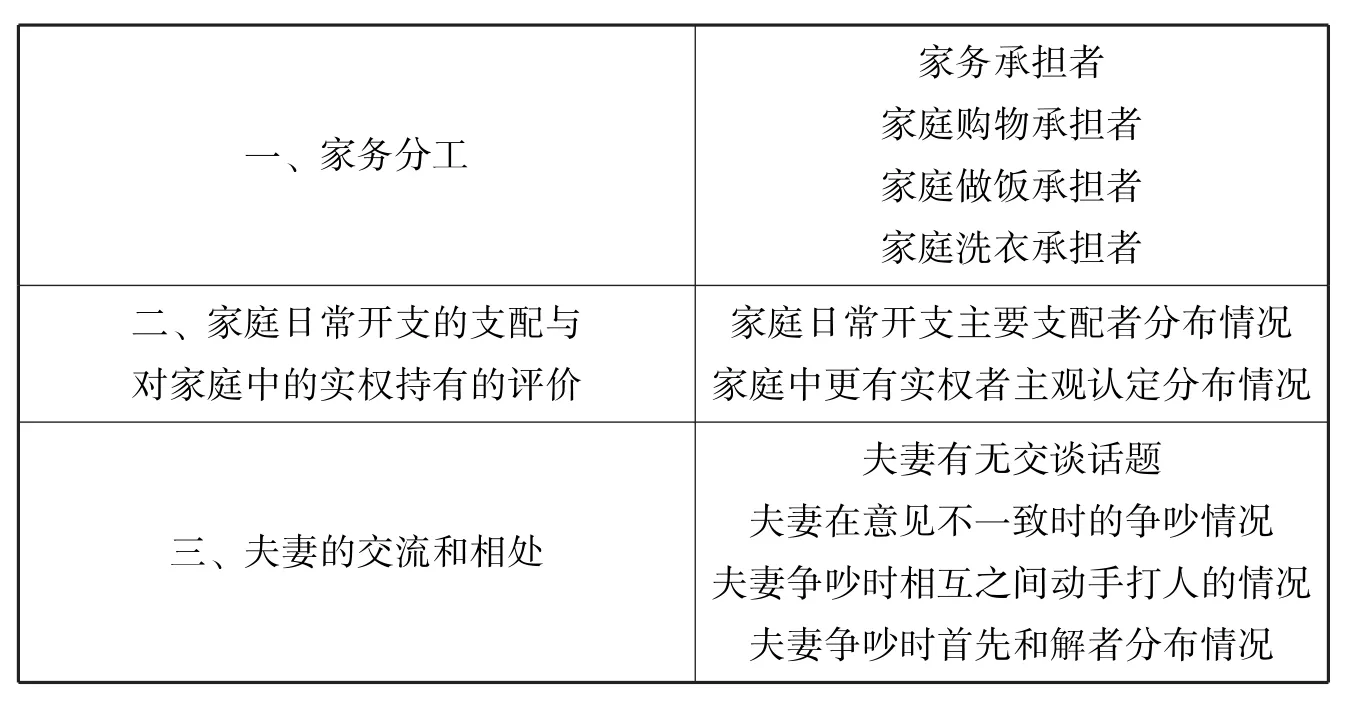

想要证实夫妻之间情感是否淡漠,正可从这两方面入手:理论分析和实际调查,进一步讲,即所谓直接证据与间接证据。就如同一个人想要到达沟堑彼岸的真理之地,直接证据恰似架起大桥,可以坦然走到对岸。而间接证据则似鼓起勇气跳跃,内中风险不言而喻。间接证据运用得恰当、可靠、合情合理,则人能跳到彼岸;不然,则得不出值得信赖的结论。如果可能,尽量获取直接证据当然是最可靠的办法。想证实夫妻情感状况究竟如何,莫过直接询问当事人。从操作可行性来看,这类研究最早可了解到中华人民共和国成立前后那一时期,目前主要体现在家庭社会学家们的研究中。①中华人民共和国成立后的夫妻状况研究主要见于社会学家研究成果中,主要有下列:陶春芳:《论社会主义夫妻关系》,《伦理学与精神文明》1983年第2期,第14~15页;刘娟:《北京市夫妻关系研究》,《人口与经济》1994年第3期,第38~47页;刘英:《中国农村核心家庭的特点》,《社会学研究》1990年第4期,第35~39页;李银河:《家庭结构与家庭关系的变迁——基于兰州的调查分析》,《甘肃社会科学》2011年第1期,第6~12页;张一兵:《农村城市化中的夫妻关系》,《学术交流》2003年第1期,第111~114页;孙慧芳、时立荣:《农村流动家庭的夫妻关系研究——基于太原市城乡结合部H社区的调查》,《北京科技大学学报》2007年第4期,第26~31页;张超:《农民婚姻家庭观的嬗变对家庭关系的影响——以陕西A村为例》,西北农林科技大学博士学位论文,2009年,第1~66页。因相关研究极多,不在此一一列举。以杨善华编著《家庭社会学》为例,从考察家庭关系所依据的指标来看,直接证据大概有以下几种:②杨善华:《家庭社会学》,高等教育出版社2006年版,第113~130页。

一、家务分工家务承担者家庭购物承担者家庭做饭承担者家庭洗衣承担者二、家庭日常开支的支配与对家庭中的实权持有的评价家庭日常开支主要支配者分布情况家庭中更有实权者主观认定分布情况三、夫妻的交流和相处夫妻有无交谈话题夫妻在意见不一致时的争吵情况夫妻争吵时相互之间动手打人的情况夫妻争吵时首先和解者分布情况

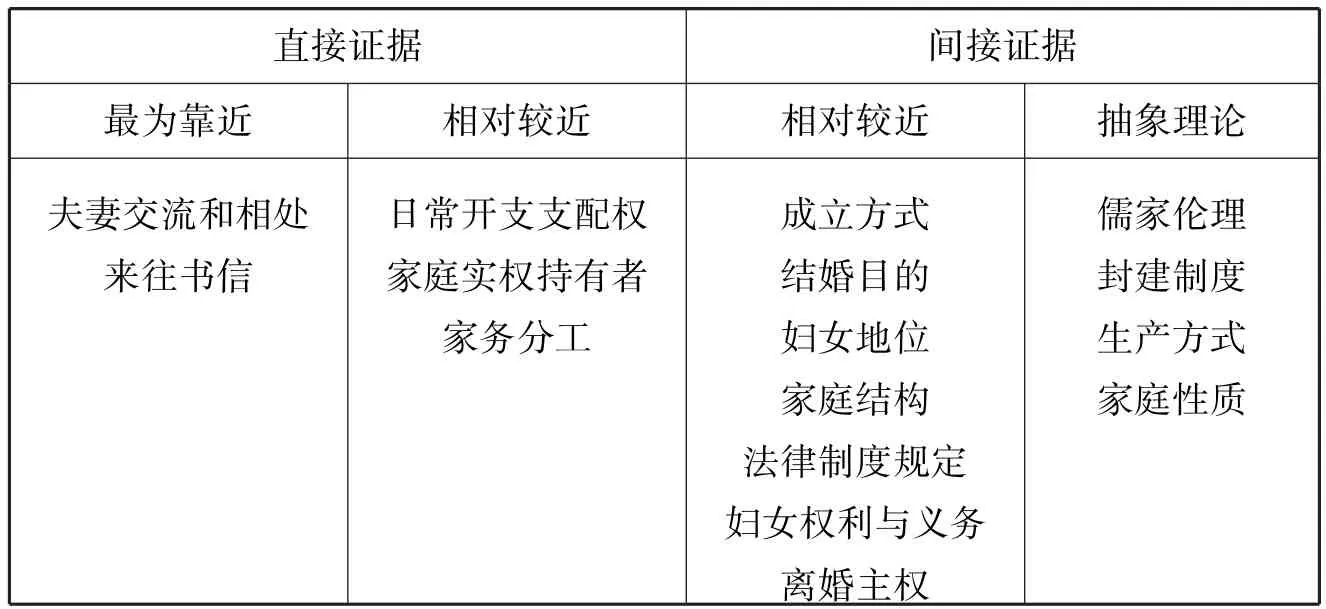

这些原则上都可视为了解夫妻情感状况的直接证据。如果拥有这些资料,可以得出相对较为准确的结论。如果再进一步细分这些证据,直接证据中有些更为贴近事实,有些则相对较远一点,分类见下表:

直接证据 间接证据最为靠近 相对较近 相对较近 抽象理论夫妻交流和相处来往书信日常开支支配权家庭实权持有者家务分工儒家伦理封建制度生产方式家庭性质成立方式结婚目的妇女地位家庭结构法律制度规定妇女权利与义务离婚主权

距今时间越久,资料获得越困难,相应越趋向使用间接证据。因此先秦时期基本采用间接证据探究夫妻关系,通过考察妇女地位、财产权、自由度等指标来得结论,后世则辅之以零星的直接证据。那么如果证实了妇女地位低下、不拥有财产权、自由度很低,夫妻之间确实处在不平等地位,能否进一步认为夫妻关系不理想呢?如果能够证明夫妻关系不理想,那么并不难得出夫妻情感淡漠的结论。已有的研究多止步于此。很显然,这中间有一道沟堑需要跳跃。

这里有一个典例可作参考。法国史学家马克·布洛赫在研究中世纪的农业史时,由于资料缺少,所以独创逆退法。所谓逆退法,是指既然无法直接考察中世纪农业生活,则可以相对较晚的文献为出发点。因为从中世纪到18世纪,农业从习惯来看几乎一成不变。用布洛赫自己的话说就是,“为了说明过去,人们必须看一看现在,或者至少也该先看一看离现在最近的一段过去”①马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先译,商务印书馆2009年版,第4页。。这种从今到古的倒读历史法可以突破历史学家是自己文献资料奴隶的现状。布洛赫如此形容这种方法:“在最近的过去,有一种合理施行的逆退法,为获得越来越久远的年代的固定形象,它不要求一张可以不断翻拍出与原来一模一样形象的照片,它所希望抓住的,是电影的最后一张交卷,然后它可以倒卷回去,尽管人们会发现不止一个漏洞,但事物的活动规律得到了尊重。”①马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先译,商务印书馆2009年版,第9页。逆退法也许仍然存在的问题,但在最为直接的证据出现前,它是相对可靠的方法,即使做不到完美,也能从轮廓上反映事物基本规律。因此伊格尔斯评价此种方法“在更大程度上是历史编纂方法的一大突破,它将迪尔凯姆关于社会事实的概念转变为历史研究的工具”②伊格尔斯:《欧洲史学新方向》,赵世玲、赵世瑜译,华夏出版社1989年版,第54~55页。。

这种逆退法即是典型的间接证据法。间接证据运用推理思维,在不能直接证明某一事实的情况下,以退为进,尽管在严格意义上仍有一定风险,只要不过分运用实证思维的框架生搬硬套,在情理上也是能够成立的。同理,在能够直接反映夫妻关系的资料出现之前,这种间接证据也是相对可靠的,可以从侧面来推理实际情况。古人处在这样的现实条件下,即妇女地位低下、不拥有财产权、自由度很低等,很难想象夫妻关系是理想的,这样的间接证据让人们暂且认为夫妻关系是不理想的,也可以得出夫妻情感淡漠的结论。

同时,这种研究方法同费孝通从理论角度论证夫妻情感淡漠的做法在情理上是相通的,该结论至少在现研究阶段是可以接受的,至于进一步的直接论证和讨论,则需要学者后续潜心研究加以突破。

(二)宏观与微观

人们认为古人夫妻之间的情感是淡漠的,大多出于间接推理,或者可以说出自自己的“想象”。因为情感世界是非常神秘和隐蔽的,很少被人们描述。由于部分琐碎的资料和零星证据,只好接受感情相对淡漠这个结论。即使如此,在讨论这一主题时,也要注意应努力避免几个片面倾向。既要注意夫妻关系的好坏可能在不同社会阶层中会有不同表现,①已经有学者注意到这一点。如王仁磊即指出相敬如宾的夫妻关系大多存在于士族家庭中;铁爱华也指出在考察夫妻关系时,既要考察社会秩序规范,也应考虑特定阶层夫妻生活的实际情况。参看王仁磊:《魏晋南北朝家庭关系研究》,郑州大学博士学位论文,2010年,第72~84页;铁爱花:《论宋代士人阶层的夫妻关系——秩序规范与实际形态》,《兰州大学学报》2009年第1期,第54~61页。因此在今后研究中,就要仔细分析研究对象所属阶层,分开论述,避免统一来谈可能产生的以偏概全;同时对所依据的史料也要努力加以甄别,因为很多记载可能出于别种目的,掩盖了真实情况。何况研究的对象本身就属于私人情感领域,更会受到人们的故意遮掩,呈现出来的往往是叙述者故意想表现出来的,而要看透实际情况会更加困难,因此观念中的夫妻关系与社会生活实际有所不同。②如张国刚指出夫妻之间的复杂关系需要从多方面描述,不可完全轻信正史与墓志的记载;耿元骊也指出由于夫妻关系处在矛盾中,所看到的规定性的东西很多是无法做到的。参见张国刚:《立家之道,闺室为重——论唐代家庭生活中的夫妻关系》,《清华大学学报》2008年第1期,第46~62页;耿元骊:《唐代家庭中的夫妻关系》,《济南大学学报》2006年第6期,第65~68页。

显而易见,在谈论夫妻关系问题时倾向从宏观视角入手。而这种视角的发端,往往终结于一种宏观结论的建构。尽管这种宏观所限定的范围常常并不确定,具有很大的灵活性。在夫妻关系研究中,从全国范围入手,往往综合考虑全国各地的资料,认为得出的结论可以大概反映整个中国夫妻情感的状态。然而这种研究方式饱受诟病,认为忽略了各地之间的差异,用过泛的材料和结论来掩盖特殊情况以建构出实际并不具备代表性的普遍真理。作为纠正,地区性的夫妻关系研究兴起。区域研究精确度相对提高,是针对全国范围研究弊端的有益修正。然而问题依然存在,因为针对地区的研究,实际做法往往就是全国范围研究的缩略版,同样的方法被从全国范围内使用变成地区范围。实质上只是在宏观限定的范围上有所调整,收到的实际效果并不显著。这种情况恰恰符合学者行龙批评区域社会史研究中存在的简单化做法,“就区域言区域,未能将区域内部各组成部分以及区域与整体之间有机地联系起来进行讨论”,导致的结果是“不能很好地将‘小历史与大历史’的复杂关系全面客观地诉诸笔端”。①行龙:《克服“碎片化”,回归总体史》,《近代史研究》2012年第4期,第18~22页。

为了进一步克服这一问题,夫妻关系的微观研究开始兴起。微观史可以通过“降低史学分析的规模来弥补大范围长时段的宏观分析的不足”,因此研究对象侧重“对有限时空环境下历史的考察”。②埃玛纽埃尔·勒华拉杜里:《蒙塔尤》,许明龙、马胜利译,商务印书馆2007年版,第1~5页。这种微观史注重探究小人物的日常生活,类似于人类学家的民族志。目前微观史学界最负盛名的三部著作为勒华拉杜里的《蒙塔尤》、卡罗·金兹堡的《奶酪与虫子》以及娜塔莉·戴维斯的《马丁·盖尔归来》。虽然三部作品都涉及夫妻情感关系,但以《蒙塔尤》的讨论最为详实和具体。本文即以该书为例来谈微观史研究视野中的夫妻关系,当然此书研究对象为中世纪的法国,并不能照搬到中国,但依然可以作为参考。

《蒙塔尤》中有几章专门论述夫妻关系,例如第十章的《露水夫妻》,第十一章的《婚姻和爱情的规则》,以及第十二章的《婚姻和妇女地位》等。其长处在于运用极具针对性的史料来揭示蒙塔尤山村中的夫妻关系,几乎等于直接询问当事人。因为这些史料来源于宗教裁判所对所谓异端分子面对面的审问和记录,有大量的关于夫妻交流、相处以及观念的材料,实属不可多得的论述。这本书就是运用直接证据考察夫妻关系的典型案例,其所依据的史料说服力充分,研究的对象具体实在,因而得出的结论也就站得住脚。

这种微观史学的确弥补了宏观研究的不足,研究方法也不同于宏观研究,相比全国性或地区性研究精确度更高,尽管只限于某一狭小的范围,人们却可以看到更真实的夫妻关系状况。然而这样的研究仍有需要进一步探索的地方,区域夫妻关系研究中被批评的问题变相转移到了这里,成为微观史同样难以回避的问题。由于所研究的范围过于狭小,得出的结论适用性又有多大?即著名史学家彼得·伯克所指“分析社区与外部世界的关系”①彼得·伯克:《什么是文化史》,蔡玉辉译,北京大学出版社2009年版,第115页。。用此种方法研究微观区域夫妻关系,不管结论如何,要想推而广之都会受到质疑。

微观史学家同样为此感到焦虑,勒华拉杜里在《蒙塔尤》序言中引述《奥义书》,认为通过一团泥便可以了解所有泥制品。尽管研究对象只是一个山村,得到的却是整个时代和更大的地区。②埃玛纽埃尔·勒华拉杜里:《蒙塔尤》,许明龙、马胜利译,商务印书馆2007年版,第3页。其他的微观史学家在研究夫妻关系时也极力克服这一缺陷,认为自己的研究适用性都比实质对象广泛,可以以此类推。既然微观研究可以为宏观研究提供必要的基础和前提,那今后继续从微观角度研究夫妻情感的状态就有充分必要。但需要注意的是不应该仅仅“满足于只是沿用‘微观实证’,止步于对细微现象的简单还原,而必须与‘宏观联系’这一‘建构性’维度相结合”③李长莉:《“碎片化”:新兴史学与方法论困境》,《近代史研究》2012年第5期,第20~24页。。

这也就是说要实现夫妻关系中宏观与微观研究的有机结合,注意揭示夫妻关系研究中微观与宏观的关联和联想,宏观研究要对微观研究起指导方向的作用,而微观研究的讨论要放在整体研究脉络里进行阐释和解读,通过微观的夫妻情感研究更好地帮助人们理解整个传统社会里夫妻之间关系的本质,这或许不失为进一步拓展夫妻关系研究的新路径。

(三)长时段与短时段

至于费孝通得出夫妻情感淡漠的结论具体指哪段时间,文章并没有明确指出,结合文意大概是指传统中国社会而言,因此是一个宽泛的长时段。然而从已有研究来看,实际情况并不能一言蔽之,因为这是个不断发展、变化的过程。从夏开始一直到唐代,夫妻关系并不像人们想象中那样恶劣。之后随着程朱理学逐渐兴盛,夫妻关系开始恶化。然而即使在恶化后的漫长历史时期,由于其他因素有时占据主导(例如少数民族入侵确立异族文化统治),也会很大程度影响夫妻关系,使其在某一时段发生别种变化,这需要专门研究。因此说夫妻情感总是淡漠的,显然不够准确。

一个长时段的结论很容易忽略某一短期的变化,而过于细化的短时段则难以从整体把握夫妻关系的演变。因此目前采取的主要方法是以朝代为时间段来逐一研究。这一方面是为了避免过于空泛的结论,也是方便学者操作,适应于以朝代划分方向的学科研究现状。即使研究通史的学者,在具体论述时也很难摆脱按朝代探讨的思维模式。然而这种方式依然有改善的空间。

夫妻关系变化与朝代时间长短并无必然联系,以朝代划分从本质上讲并不够尊重夫妻关系演变的规律。最好的办法是以单纯的时间区间来划分,以此弥补打破朝代区间后方法论上的空白。这样的方法更尊重夫妻关系事实上的演变。例如可以1300—1900年为时间段来研究夫妻关系,因为这一时期的夫妻关系变化一脉相承,具有内部相似性,其研究可一气呵成,结论也更饱满。避免朝代之间的割裂导致夫妻关系研究的片段化,是今后研究可以尝试的方向。

四、结 语

目前夫妻情感关系的相关研究可以大致展现其历史演变脉络,虽然历朝历代各有特色,但内中传承与发展仍可窥见。远古时代由于文字资料限制,研究较为粗略,直接的研究几乎没有。随着时代发展,留存下的文字证据逐渐增多,相关研究虽有发展,因本身研究对象的特殊,仍以间接研究为主,偶有一鳞半爪的证据,也很难圆满其说。婚姻史的研究则在于用力不均,两个层面只在其中一面用力,难免蹒跚前行。当然这是因为操作可行性较低,不过并不代表重要性也随之降低。相反,夫妻情感关系的研究更是婚姻史研究的实质与核心,今后的研究更应该加强对此方面的关注。

在方法论上,目前的夫妻研究主要有三个方面可以提升。努力搜寻间接证据,给予其合理地位,在直接证据缺乏的情况下可以退而求其次,用此种方法给出较为满意的解释。面对宏观研究的不足,微观研究确实可以给人耳目一新之感,从效果来看说服力并不弱,不过囿于本身与生俱来的悖论,能在多大程度上为人们普遍接受,尚有探讨的空间,因此努力实现夫妻关系中宏观与微观研究的有机结合,可以更好地帮助人们理解整个传统社会里夫妻之间关系的本质。而在长时段研究中,以朝代为区段的划分论述则可用以年限为区段的划分论述作进一步优化。考虑到上述几方面,今后的夫妻关系研究或许会进一步加以完善。