坚守底线谋教学

颜林忠

新课改以来,许多一线的数学教师已经积极行动起来,不少数学课形式非常热闹,手段非常纷繁,活动非常丰富,课堂教学呈现出许多令人欢欣鼓舞的变化。原来平淡的课堂变样了,课堂活起来了,学生动起来了。学生在课堂中忙得不亦乐乎,一堂课下来,他们似乎明白也学会了许多,又好像没有真正明白,没学会似的。给人一种数学课堂教学越来越“不干净”的感觉,课堂似乎欠缺了什么。

数学课上教师或引经据典,或旁征博引,看似超越教材,实则脱离教材,教学效果无从保证。笔者认为,这主要是一些教师过于放大了新课程的某些“理念”,对数学的本质认识不清,对数学的目标理解偏失,在玩花样,在上所谓的“新课”。数学教学中,要对这类现象进行冷思考,发现问题,寻求解决方案,不能让功利绑架了数学教育,教学要守住底线。

一、不放弃数学味道

新课改、新理念冲击着我们的数学课堂,许多教师在数学课的情境设计上花费了大量的心思,千方百计用“新、奇、特”的方法来吸引学生的注意力。课堂上教师不断煽情,“小脸发红、小眼发亮、小手直举、小口直开”的课堂气氛充溢着过度的激情。课堂发言变成迫不及待的抢答,安静的教室里“人欢马叫”,在混乱的信息中,教学变成了单纯地“研究”实际生活,过分淡化了对数学知识的探究。

如,在教学“认识人民币”一课时,教师把教室布置成小商店,将学习内容设计成“招聘营业员”“我是小顾客”“购买物品”等几项活动进行教学。课前学生自带一些玩具、学习(生活)用品,挂上价格标放在课桌上。课上孩子热情高涨,人人抢着参与活动。抢着模仿老板和顾客进行商品买卖,抢着买自己喜欢的玩具,跑上跑下好不热闹,师生忙得不可开交……整节课弥漫着浓浓的生活味和活动味,而数学味却被冲得一干二净。数學它是理性的,是思维的体操,在这热闹活跃的背后,数学课像是缺少什么?静能生慧,也是一种学习品质。一位名师指出我们需要“安静的数学课堂”。数学知识的构建无不需要学生静下心来,静思、深思、沉思。课堂不妨安排几分钟让学生安静地思考,让学生独立完成数学作业,边做作业边静静地思考,自行解决数学问题,让课堂真正拥有一方“净土”,发挥出数学的育人作用。

学生被活动本身所吸引,许久不能进入学习数学的状态。闹腾的课堂,张扬的是肢体的运动。学生从头到尾“大声叫、高手举、满堂跑”,纠缠于情境中的非数学信息,没能很好地进行数学思考,作为教学灵魂的数学训练就此被“打入冷宫”。我们的课堂情境要具有可行性,更要具有价值性。要简化其中非数学因素,最大限度地激发学生的数学思考,为数学教学服务。人民币学生在日常生活中接触过,所以可先让学生自己来说一说对人民币有哪些认识。再发挥小组活动的优势,解决问题。

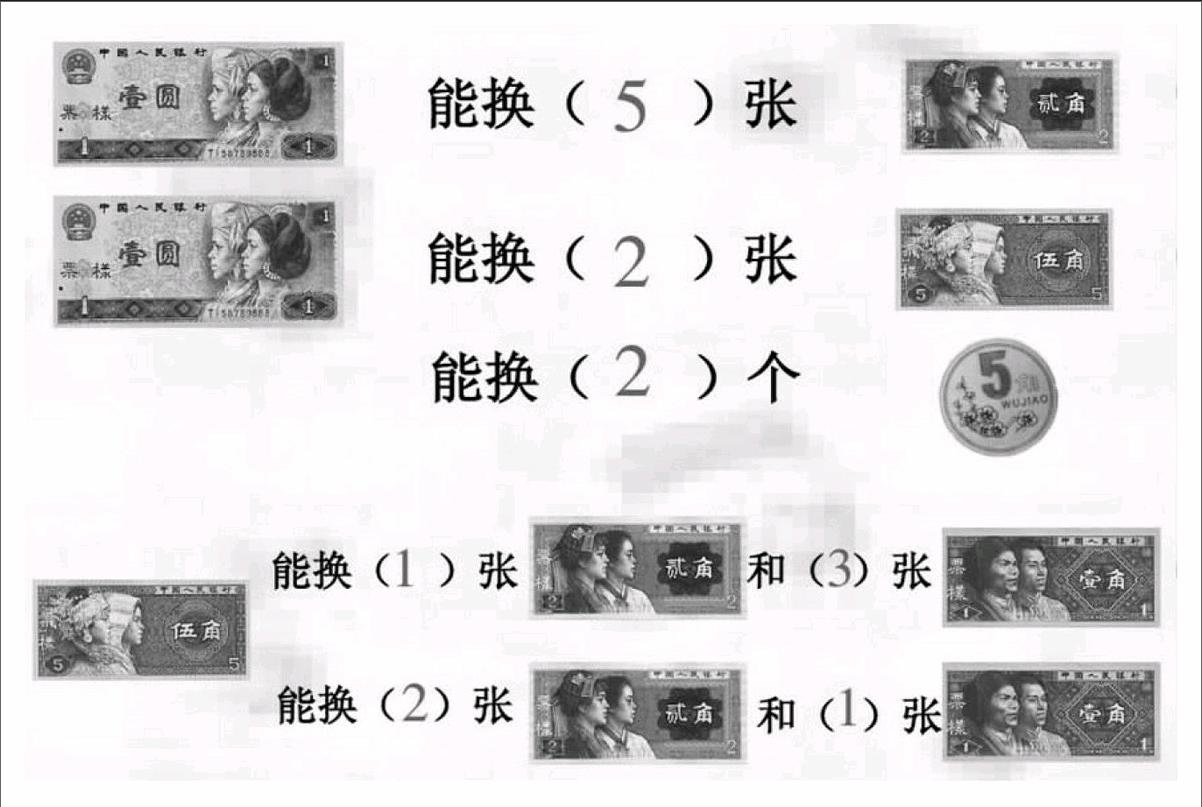

教学“认识人民币”可以这样改进:教师出示1角、2角、5角的人民币,问应该怎样以此兑换1元的人民币?

生A:10个1角换1元。

生B:5个2角换1元。

生C:2个5角换1元。

生D:3张2角、4张1角换1元……

师:现在大家去购物,营业员要根据商品的价格和顾客所付的钱数算出要找回多少钱。在活动时解决不了的问题可以和其他同学商讨。(“顾客”自主购物,教师在旁做适当的帮助和提示。)

师:你们现在能相互交换所购的物品吗?要注意在价格不同时需要贴补差价。(有解决不了的问题,向“消费者协会”寻求帮助。)

生F:我的笔是2元1支。能用笔换你一块橡皮擦吗?

生G:行。我的橡皮擦是1元5角一块,找你5角,对吗?

……

这样的学习活动,有一定的梯度,让学生之间互相启发,丰富了课堂活动的形式,学生高质量地参与学习,促进知识的建构。数学活动的过程是一次经历、自主探索的过程,不能让学生只活动而不思考。一节缺少智力挑战的数学课,即使课堂气氛再活跃,也算不上一节好课。教师应给学生思考的时间和空间,经历“百思不解——茅塞顿开——问题突破”的过程,发展学生的思维,获得数学的思想与方法。安静的课堂中有活跃的思维,思考是在耕耘,耕耘之后定然是丰收的欢喜。

数学“生活化”,让课堂精彩纷呈。但不少数学课却因过分注重“生活味”,数学成了生活的“附庸”而忽略了本质的“数学味”。形式化的东西多了,留给学生的数学思想方法和思维训练等却少之又少了。在数学教学中,教师要视知识的特点和学生的实际水平调好“生活味”与“数学味”之间的比例,做出“好吃又有营养”的数学大餐。

二、不抛弃每个孩子

“世界上没有两片完全相同的树叶”,学生由于先天遗传因素和后天生活环境的不同,在生理发展和心理特征上的差异是客观存在的,每个孩子的个性、兴趣、思维等各方面都有其自身的特点,对数学知识的接受能力也存在不同。面对千差万别的学生,如果在数学教学中采用“一刀切”的方法,全不顾他们的现有水平和实际能力差异,用统一要求、同一方式来教学,就不利于学生的充分发展,乃至会出现严重的两极分化。教师应当承认并正视这种差异,善待差异,不抛弃每一个孩子。尊重每一位学生,用智慧、爱心包容孩子,维护每一位学生合法的教育权益,“一把钥匙开一扇门”,做到因材施教,让每一位学生学有所得。

1.分层授课。学生是教学的主体,教学是教与学的双向交流,调动双边活动的积极性是有效教学的关键点。鉴于学生差异的存在,课堂教学应根据不同层次学生的实际水平,对教学内容做相应的调整和组合,注意内容的难度和坡度,照顾到不同层次的学生,保证不同层次的孩子都能学有所得。对优等生,以“放”为主,主要采取抽象思维的教学手段,多给学生自主学习的时间和空间;对中等生,实施半“扶”半“放”的战术,在适当点拨之后,放手让学生自主学习,自主发展;对学困生,以“扶”为主,采用直观形象的教学方式,着眼于提高学生的兴趣,使之乐学、爱学,“扶”在引导深化理解知识和指导归纳学习方法上。在教学过程中,分层次地指导学习,使教师的教适应各个层次学生的学,促使教与学互动。

课堂提问要根据不同层次学生的情况进行分层设计。较简单的问题,先提问学困生,通过他们的思考及教师的引导来完成;接着把问题展开,由浅到深,提问中等生;在突破重难点时,要充分发挥优等生的优势,引导全体学生进行深刻理解。让各层次的学生都积极参与思考,体验到成功的快乐,在课堂上始终保持最佳的学习状态。

2.分层练习。数学练习是数学教学的一种极其重要的手段。在教学中,面对学生参差不齐的学习状况,用“一刀切”的练习方法显然是不明智的。而要把练习进行弹性处理(不同层次学生的作业,在数量、内容或形式上应有所不同),分成不同的层次,为学生提供更多的选择空间,促使不同层次的学生都能有效地完成练习,保质保量学习完成,以达到各自的目标。精心设计必做题和选择题。必做题面向全体学生,重在巩固基本知识,培养初步的应用能力,达到学习的最基本要求;选做题面向优等生和中等生的部分学生,重在发展智力和拓展思维,培养创新能力。克服了“大一统”的做法,鼓励学有余力的低层次学生向高一层的习题挑战,使每个学生的思维都处在“跳一跳,够得着”的境地,为每一位学生创设了“天天向上”的良机,调动他们学习的积极性。既保证“面向全体”,又顾及“提优”和“辅差”,使每个学生的学习潜能在教师的指导下得到充分的发展。

一堂好的数学课应根据学生的差异性,精心设计层次化的练习,供不同学习层次的学生自主选择,这样有助于提升学生的学习兴趣和学习效果。使优等生、中等生、学困生都有“东西”可吃、可消化。让每个学生都能体验到成功的喜悦,并逐渐使低层次的孩子向高层次发展,让不同学习能力、不同思维水平的学生都有适合自身发展的舞台。

3.分层评价。课堂评价是促进学生潜能、个性、创造性的发挥,使学生具有持续发展的能力的重要手段之一,更是一门艺术。新课标指出:评价要关注学生的个性差异,保护学生的自尊心和自信心。教师要善于利用评价所提供的大量信息,适时调整和改善教学过程。评价要关注个体的处境、需要,体现差异性。教师要关注过程评价,也要關注结果评价,激发个体的主体精神,促使每一个个体最大可能地实现自我价值。

(1)评价方式多元化。多一把衡量的尺子,就会多出一批好学生。教学评价采用多层次化,对不同基础的孩子,采用不同的标准来衡量。评价要把着眼点放在学生的未来,要“下要保底”,确保每个学生在学习过程中都有不同程度的成功体验;要“上不封顶”,注重教育的层次性,最大限度地提升学生的多元智能发展。改变单一的笔试评价手段,评价不仅关注学生的知识和技能的获得情况,更关注学生学习的过程、方法,以及相应的情感态度和价值观等方面的发展。加强对形成性评价、非测试评价、表现性评价、延迟评价等多种评价方法的研究和运用。教师要多角度去看待学生,了解和评价学生,重视对实践活动的考查。对待学生的学习不应只看他有没有掌握,更要看他在学习过程中所付出的努力、所用的方法,甚至是永不言败的勇气。肯定学生的成就与优势,让每个学生在自尊、自信中快乐地成长。

(2)评价主体互动化。在实际教学中,评价往往成为教师单方面的活动,学生只是被动接受评价的客体,这样的评价不利于教学的民主化。评价主体要由“单一化”转向“多元化”,改变教师一人独断,学生群体被动的僵化局面,开展教师点评、学生自评、生生评价、集体共评等活动。促使他们学会合作、学会学习,增强自我反省、自我教育的能力,激发学习的积极主动性。鼓励家长和社会以适当的形式参与评价,形成家校教育的合力。要让孩子看到自己的弱点,更要看到自己的优势。让学生在评价中学会倾听他人意见,正确地评价自己与他人,并从不同的角度、不同的层面进行评价,发现自己、别人的优点与不足,正确看待他人,正确认识自我,学会自我监控、完善自我,实现自我发展。

针对不同学生,运用不同的方法进行分层教学,让全体学生都能在原有的基础上学有所得。“承认差异,利用差异,发展差异”。以更加灵活的方式进行教学,适宜每个学生的发展,教好每一位学生,应成为每一位教师的行动指南。

一堂好的数学课,不能只看学生掌握了哪个概念或是学会了某种解决问题的策略,而是要看孩子是否具有数学观念——“数学地”思考及处理问题的思想(方法)。教师要尊重生命的差异,让教育回归本真,给每个孩子最适合的教育。在课堂教学过程中,走进学生的心灵,采用灵活多样的教学方式,为他们提供不同的合理的发展机会,让课堂成为学生高雅的精神生活和珍贵而丰富的人生经历。