诘问像的生产及其意义:关于托马斯·鲁夫艺术实践的思考

顾铮

在由伯恩与希拉·贝歇夫妇开创的贝歇学派(或者说杜塞尔多夫学派)里,托马斯·鲁夫可能是最离经叛道的。当然,说“离经叛道”,其实只是从比较传统意义上的师承关系看才可能有此一说。与他的同门安德烈·古斯基、康迪达·霍弗等人的相对来说具有前后一贯性的实践相比,他已经摆脱了一度成为德国摄影图腾的、贝歇学派的类型学风格的束缚,变身为一个图像制造者(image maker)。从某种意义上说,对鲁夫,已经很难以“摄影家”来定义他的工作了。

如果我们尝试把鲁夫所有的图像制作实践放在一起看的话,应该承认,对他的工作的评价,已经不能再用对于贝歇学派的那套说法来形容与讨论了。首先一个问题是,他的作品还是一种客观再现吗?在我看来,显然不是。

就以他最早于1988年拍摄的《肖像》系列为例,他的观看其实就已经不客观了。他只以身边的朋友为拍摄对象,这就已经不符合强调客观、精确的科学研究抽样调查的样本分布要求了。在选择对象这一条上,他已经与所谓的客观要求背道而驰了。在这个系列里,他只拍摄他属于其中的小圈子里的朋友。与他的前辈同胞奥古斯特·桑德雄心勃勃地拍摄“20世纪肖像”的实践相比,他的拍摄实在过于随性,不具计划性了。4月14日,在由海杰主持的与鲁夫的对谈中,我说那些放得大大的肖像,以及那些直视观者(以及照相机和照相机背后的观看拍摄者)的目光,其实是一种“视线的报复”。这是经历了1968年的“五月风暴”后的西方青年一代,向后工业社会中开始兴起的如福柯所说的全景敞视系统的监视视线投来的这一代人的返视的眼光。从某种意义上说,鲁夫的《肖像》系列,也是一种文化反堵(Cultrual Jamming)的实践。他以他的同代人的不回避、不迎合、不退让的目光,发布了一代人的出场宣言。

长期以来,人们(包括我在内)在讨论贝歇学派的观念与风格时,已经不假思索地、习惯性用起了客观、中性等词汇。这次因为有机会与鲁夫交流,在再次审视鲁夫的、以及贝歇学派的摄影作品时,我发现,过去这样的形容似乎过于主观了。

如果从文艺复兴时期成型的透视法原理来看,被称为贝歇学派的一些摄影家的作品其实非常主观。为什么?他们拍摄的这些作品,在拍摄时镜头只与建筑或拍摄对象的立面相对,只把竖立在镜头前的立面作为拍摄对象与内容。他们得到的画面中,那些建筑与被摄对象,只有正面一张“‘立着的‘面孔”。它们平地而起,挡在我们面前。因为这立面挡在前面,我们无法发现通常在透视法表现中的消失点(会聚点)。以这么一种拍摄手法所出示的画面,其实非常的主观,也非常明白地告诉人们:这是我的看法,只看立面,凝视、细看表面,只刻画立面的形状与构造(可能还有肌理等),我没有要通过画面给出具三维纵深的逼真的空间幻象。我们(摄影家)所感兴趣的,只是表面。而且,从搜寻结构类似的对象,再到以统一的视角一一拍摄,以格子状或其它什么方式集中呈现与展示,其实这也是一种摄影家的主观所为,虽然有着疑似研究(归类)的样子。但无论从什么意义上说,这么做,都是一种主观的经营,并没有所谓的客观性在。因此,面对这些虽然冷峻(或许可以这么说)的画面,我们可以轻易地说这就是客观吗?难道视线的冷峻就一定与客观联系在一起吗?

如此,在讨论包括鲁夫的《肖像》系列在内的贝歇学派的作品时,是不是可以首先放弃“客观”“中性”这样的定性词汇?

据鲁夫说,从2003年开始,他就不再用照相机工作了。这一方面说明了他工作的观念与手法发生了根本的变化,另一方面也说明他面对的现实发生了重大的变化。在面对互联网上蜂拥而来的图像洪流时,对于艺术家来说,再现这个问题已经被以某种方式彻底解决了。作为互联网时代的艺术家,更应该思考、并且以作品的方式来提示的是比如再现的意义何在这样的问题。

于是,我们看到鲁夫那时(其实更早就已经开始了)以来的各个系列,都是在以“挪用”的手法在讨论互联网时代图像生产的可能性。

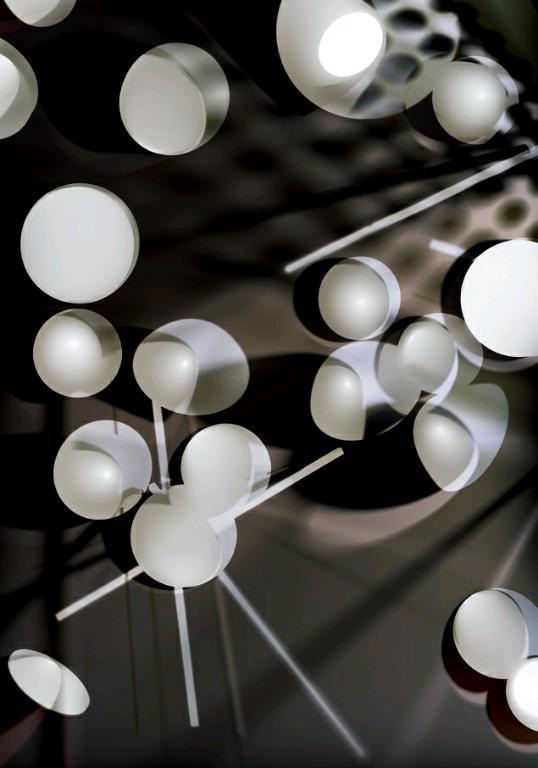

无论是利用包括新闻照片在内的现成照片而完成的《新闻报道++》(press++)、《海报》等系列、还是以从互联网下载的影像为创作元素的《jepg》《裸体》(nudes)、《底纹》(substrate)、《物影成像》(photograms)等系列,從观念与手法上看,都是纯粹的影像挪用。而这种通常被认为是后现代主义艺术的重要手法的“挪用”,其理路可以从现代艺术的发展来加以考究。

我们知道,“现成品”(ready made)是现代艺术的一个重要手法。那个在现代艺术史上赫赫有名的马赛尔·杜尚的《泉》,就是其中最具代表性的作品。从某种意义上说,杜尚的这种对于生活现成品的挪用,是对于西方进入工业化社会后出现的物品泛滥所给出的一击。这既是对于艺术定义的质疑,也是对现代社会引发的物欲、物化以及物恋(商品拜物教)等工业社会所引发的生理与心理现象所给出的一种反思。顺便说一句,《泉》之后,杜尚就不再动手作画了。而杜尚的同时代人、法国立体主义艺术家们如毕加索、布拉克等人则出示了将现成的物品组织进画面的“拼贴”的创作手法。拼贴的观念与手法,打破了绘画必得以颜料为作画材料的成规。现成品加挪用,意味着现代艺术的创作,无论从形式到内容,都迎来了一个根本性的变化。

现代工业社会中,从流水线上大量生产出来的物,需要大量的消费,以保持一种物的生产的动态平衡。物的过剩或不足,都有可能引发社会矛盾与危机。只有持续地生产物,而且将物铺天盖地地售出、输出到各地、各国,物(商品)的生产才得以维持。如此,市场于是形成,财富得以积累,资本得以流通,社会才得以维持运转。而为了制造对于物的需求,需要广告来传播物的信息。因此,广告图像的生产也日见其盛。这些为推广物而生产出来的图像,逐渐肥大化并通过现代传播技术手段入侵到我们的日常生活,并且成为左右我们意识的日常本身之一部分。物,不仅仅已经左右了我们的意识与行为,也成为物像(影像)的产生来源与理由。在杜尚们以现成品为手段来反击物的泛滥时,物像以及由物像催生的影像还没有如今天这样的泛滥成灾。而到了鲁夫以及他的同时代人开始摄影的时代,西方社会进入到后工业社会,物像以及因为各种理由生产出来的影像成为了比物本身更能影响人的意识的力量,同时也成为一种像物一样的新的产生异化的力量。

如果說物更多地满足了人的生理需要的话,那么各种各样的包括物像在内的像,则是一种从更多的方面来诱发、满足人的精神与心理需要的非物质之物。今天,人们的生活已经被像所渗透。说我们已经从“物恋”的时代进入了“像恋”的时代其实毫不为过。某种意义上说,这或许也是另外一种灾难的开始。

生活在物质充沛、图像泛滥的社会里的鲁夫们,必须对于这种现实给予某种回应。这是艺术家的责任。当然,他们的回应可以是各种各样的。而且,鲁夫的德国前辈们其实也早已经开始了这样的回应。在1920年代,既有挪用现代大众媒体中的图像来抨击、嘲笑资本主义制度的柏林达达分子汉娜·霍赫与劳尔·豪斯曼、约翰·哈特费尔德与乔治·格罗兹的摄影蒙太奇,也有克里斯蒂·夏德的物影摄影。这些,都是他们当时对于已然成为视觉消费品的物与物像的挪用。

而到了鲁夫的时代,西方社会从物的泛滥的时代来到了像的泛滥的时代。从物的丰饶到像的肆虐,现代社会(不仅仅只是西方社会)所经历的变化,令包括鲁夫在内的艺术家们,意识到从反击泛滥的物,向反击泛滥的像的转变的必要性。而以什么样的方式与像对垒、交手与反击也就成为了一种挑战。从现代艺术之中可以援引的观念与手法,就是挪用。而挪用什么,他也从现代艺术获得启发,那就是已经被生产出来的像(现成像,found image)本身。

鲁夫不打算回避向他蜂拥而来的像之洪流。相反,鲁夫是从一个像的消费者与使用者的身份出发,从人与像的张力关系中展开对于像的挪用,也是一种对于像的生产以及意义的诘问。他反复展开的对于像的挪用,其实是在反复地提示我们:像的生产方式,可以不再像传统意义上的摄影家那样,需要个人化地去向现实索取。或者说,他从中索取像的资源的现实,既可以是人们与之发生实际联系的现实,也可以是所谓的虚拟的现实,如互联网。现在,他只以“现成像”为资源进行创作,他自己不进入现实去“摄”取“影”像。这让我想起了抛出《泉》后不再作画的杜尚。

其实,作为动词的“摄影”,宿命地就是一种挪用。摄影的本质(如果允许我在此谨慎地同意事物存在某种本质的话),就是去现实中以“摄”事物之“影”的方式来挪用现成的形象为己所用。如果说,传统意义上的摄影家是以一种“万人如海一身藏”的姿态在现实中猎取影像的话,那么现在以匿名的方式在虚拟空间中搜寻图像并且将其作为下一步创作的素材的人,作为影像制造者,他的行为方式与摄影家的行为方式在什么意义上是不同的,在什么意义上是相类的?

如果我们同意拍照也是一种挪用的话,那么鲁夫对于像的挪用,也可以说是挪用的挪用,是对于影像的二次挪用。摄影家或者说今天的所有有可能生产影像的个人们,“火中取粟”地以摄影这个第一次挪用的方式,为我们准备好了有可能被第二次挪用的影像材料。而第二次挪用,则是来自出于各种目的的挪用者们。他们看上去是坐享其成,但他所展开的第二次挪用(甚至还有更多次的挪用),可能具备了某种创造性。鲁夫可以说是厌倦了第一次挪用的人。他于第二次的挪用则更有兴趣。由此,他完成了从摄影家向影像制造者的顺理成章的蜕变。当然,人们或许还可以追问,这是不是说明他作为一个艺术家(影像制造者)与现实的关系发生了变化?当然是的。但,即使是虚拟现实,这仍然是一种现实,而且其与现实的分野也变得越来越无从分辨。他与现实的关系的变化,既反映了现实的变化,也反映了他的摄影观的变化。

通过对于“现成像”的种种挪用,鲁夫也再次对于“独创”、“原作”这样的概念提出质疑。当然,这其中存在吊诡。他的这些图像是挪用来的,但经过他的挪用(也就是加工)之后,它们却具有了原创性,同时也是排他的,受到法律的保护了。这种“挪用之原创”,以及“原创的挪用”之间的关系,居然如此天衣无缝地、不被质疑地生成,并且受到市场原理的保护。

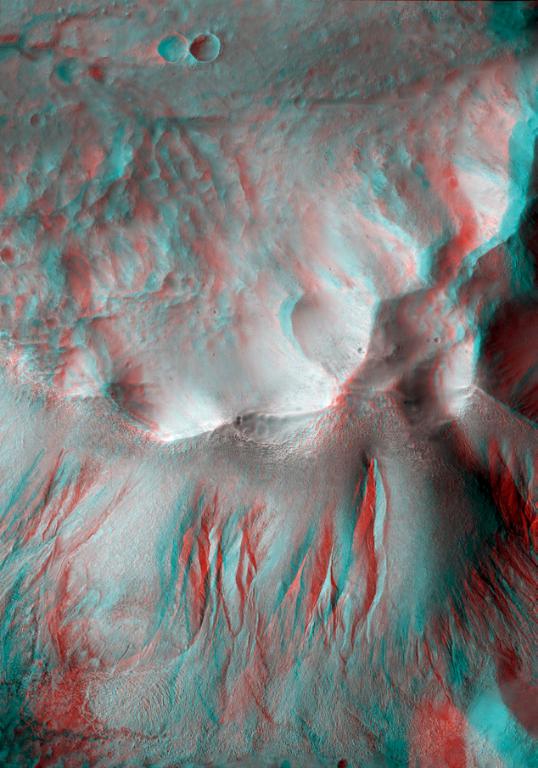

而这种挪用,其实也是在时刻提醒我们媒介本身的存在。比如,他从《jepg》系列,提示我们,作为数码摄影的成像要素的像素,像素是一种迥然不同于模拟摄影中的银盐颗粒的成像元素。他把像素放大到极致,提示其存在方式与形态,同时也一并提示了数码摄影的存在方式与形态。

无论是模拟成像,还是数码成像,他总是在让我们意识到摄影作为一种观看方式的存在。就像刀不能切砍自身,我们在讨论的摄影,从根本上说,它无法拍摄出摄影自身。摄影是向外观视,但鲁夫的摄影(如果我们还愿意、或者暂时只能这么称其为摄影),经过挪用这样的方式,始终在提醒我们要注意到摄影本身,注意到摄影之所以成为摄影的特点、特质及存在方式。他把摄影的存在方式以挪用的方式,而且也是以主观的方式出示给我们,让我们在运用媒介的时候意识到媒介本身。同样的,摄影的见证属性在他那里也没有成为他探索摄影为何的障碍。相反,摄影的见证属性则成为他用来追问摄影为何、并且逼近摄影本质以至走向解体摄影的根本理由。

(作者为复旦大学新闻学院教授)

——可看得见的权利