40年前的高考成绩也该揭晓了

1977年10月下旬的一天,在得到高考制度恢复的准确消息以后,我先是从黄岩县城回了一趟乡下的江口中学,从母亲那里取来高中时的课本。后来,又接连多次返回,报名、取准考证等等,因为那里是我的户口所在地和高中毕业学校。由于父亲一生所遭遇到的政治迫害和磨难,他希望我选择理科,认为那样会安全一些,未谙世事的我没有任何异议,母亲对此也没有反对。那一年不考英语,甚至不计参考成绩,因此父亲基本上没帮我什么忙,只是对政治考试的题目做了一些预测。

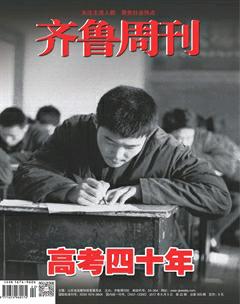

就这样,全凭自己看书复习做习题,一个多月以后(网友指出是12月15日),我冒着凛冽的寒风,在县城参加了第一次高考。当时全国有570多万考生,只录取27万。因为是第一次,谁都没有把握,张榜公布参加体检政审考生名单那天,黄岩全城的青年男女都涌向那惟一的十字街头。毛笔黑字书写在大红纸上,名单是按考生所在的区和姓氏笔划排列,全县总共只有一百来名。记得那是在黄昏时分,我在一个不太引人瞩目的角落里找到自己的名字。这是因为蔡字笔划比较复杂,如果按汉语拼音,我就不会那么靠后了。不管怎样,当时还真有一种传说中金榜题名的感觉。

体检时我是一次过关,小小的鼻窦炎和一百多度的近视不会成为任何障碍。惟一遇到的尴尬场面是外科检查,所有的考生都脱得一丝不挂,而大房间里有女医生在场。那时黄岩没有空调,医院弄了一个烧煤炭的炉子给考生取暖。不难想象,轮到女考生入场时,她们的脸色一定更加难堪。但在那个年代,意见再大也不会说出来,因为在人们头脑的字典里,根本没有“抗议”这个词。能够走进那房间,已是千千万万人求之不得的荣耀,近乎于一种恩赐了。

政审时每个人只需填写一份表格,所有的栏目我都非常熟悉了。可是,在填寫家庭出身时我又没了自信,加上父亲的“摘帽右派”、舅舅的海外关系和曾经的“反革命分子”的母亲,很有些惴惴不安。那时仍然是“有成分论”,但“不惟成分论”,这句似是而非的话有着充分的灵活性。“政治表现”一栏由不得我来填,不知道我的档案里会否有“学习委员职务被撤”字样。反正那年春节前后,我翘首以盼的“入学通知书”一直没有寄来。

等到我15岁生日来临,那些幸运儿们陆续离开黄岩,上大学去了,我那残存的美梦也终于清醒了。好在父亲和母亲都没有任何的不高兴,相反,他们觉得我年纪小,再复习半年,应该能考出更好的成绩。尤其是父亲,他对我和对时局一样都比较有信心,或许他企盼着,我能考上他的母校——北京大学。

回想起来,第一次高考没有公布成绩,大家都不知道自己的分数,有很多人在填报志愿时高分低就。事到如今,这个秘密尚未揭开,难道要像诺贝尔奖评选过程一样,50年以后才揭晓? 第二次高考政审显然放宽了,成绩也公布了,不过仍有人饥不择校,他们心有余悸。有意思的是,我现在从事的两项事业,正好是(第2次)高考成绩最差的两科:数学和语文,这从一个侧面说明了,一考定终身是多么的盲目。

(作者简介:蔡天新,1963年出生,15岁考入山东大学,24岁获博士学位,31岁任教授。现为浙江大学数学系教授、博士生导师,诗人。)