浅析BIM技术在山地建筑项目土方平衡中的应用

玉启海 骆星合 潘海谊 王中海 韦瑞勇

[摘要]根据百色干部學院(一期工程)项目特色及环境要求,介绍了复杂地形环境下的项目整体BIM模型创建方式,阐述基于BIM的施工场布思想,将BIM可视化、仿真模拟、协调性、优化性的特点应用于山地建筑土方平衡施工中,优化施工方案,实现项目土方的自产自销。

[关键词]BIM;山地建筑;土方平衡;施工模拟

1.工程概况

百色干部学院(一期工程)项目占地面积约600亩,项目地势高低起伏,最大高差达70m之多。院内53个单体星罗棋布、依山傍水,路网桥梁横亘交错,与树林交相辉映,是一座集教学、办公、住宿、餐饮、会议、学术交流、研讨及文体活动多功能于一体的山水园林式干部学院。本工程占地面积大、地势复杂、地形崎岖,是典型的山地建筑开发项目,如图1所示。因而,施工过程中大量土方的外运及如何有效利用土方成为首要问题,处理不好将成为一项高投入、高消耗和影响施工工期的问题。研究如何实现项目的土方平衡调运,达到施工场地内土方的自产自销,将为项目带来巨大的经济效益。

2.工程特点与应用点分析

传统的土方平衡设计仅停留在“方格法”算量上,主要依靠各施工单位技术人员的经验进行调整,已不能满足此类大型山地建筑开发项目土方工程施工节地、节材的需求。为确保土石方工程施工的准确性、高效性和经济性,本工程创造性的运用BIM技术辅助项目的土方平衡方案策划及施工,实现土方的三项平衡。与常规建筑模型不同,土方场地模型需要进行前期的数据采集与编汇,对模型信息与精度要求高。基于BIM模型,通过建筑单体模型与场地的综合运用从而进行工程量计算、土方平衡方案策划,进行项目施工现场布置、施工便道规划,确定土方堆叠位置,编制土方施工进度计划,在模型中实现场地开挖、平整和回填施工模拟,从而确定出性价比最高的实施方案,并对施工过程进行全程监控。

3.BIM模型的建立

在分析和对比传统的土石方计算方式方法后,项目提出采Civil 3D模型软件进行计算。使用该软件利用复合体积算法或平均断面算法,能更快速地计算出原有曲面和设计曲面之间的土方量。利用此种三维曲面概念,给人以直观、立体感觉。

3.1场地模型的建立

1)设计地形图绘制(建立设计曲面):根据设计图纸和三维坐标参数,建立施工区域三维地形图;2)实际地形图绘制(建立实际曲面):采用全站仪和GPS等坐标测量仪器,根据设计边界线区域及施工区域等高线图进行测量方案的制定和测量准备,确定测量点的高差和平面距离。等高线稀疏地段点间距采用10m~20m,等高线密集区域采用5m~10m的间距进行数据采集,测量数据为三维坐标(X/Y/z)。数据采集后生成TXT文件直接输入电脑中,利用Civil 3D生成一个自然曲面;3)地形图数据的复核:采用Civil 3D软件对采集的数据按照等高线的分布进行辨识和判断,可以直接查找出某个区域地形图的错误,随即进行二次复测和数据修正,形成Civil 3D场地地形图。Civil 3D模型软件内的曲面为TIN体积曲面即三角网,采用等高线、特征线和边界线,比较曲面之间的体积差就是所需计算的工程量(即:体积曲面)。所形成的曲面能够从任何角度查看,选取任意一个闭合的区域即可计算其工程量。

3.2单体模型的建立

本工程共有53个建筑单体,由地理及设计风格决定建筑群体布局高低不一、错落分散,因此利用BIM技术把所有单体的模型创建出来,再利用软件问的互导性将单体模型与场地模型相结合,就可模拟出整个施工场地。建筑单体模型的建立采用目前应用最为广泛的Revit软件,通过最初的设计图纸将建筑的基本信息反馈到模型中。Revit模型精度等级划分为5级,在结合场地模型的土方平衡计算方法中,建筑单体的精度等级需达到LOD300(LOD300:一般为细部设计)。LOD300BIM模型构件中包括建筑的尺寸、位置、方向等信息,利用建筑模型所包含的信息可较为精确的估算出建筑占地所需开挖的土方量及回填量。

3.3建筑模型与场地模型的结合(图2)

将建筑模型文件导入Civil 3D软件中,通过软件的坐标系统实现建筑模型在场地模型中的精确定位,以这种方式将建筑模型与场地模型相结合,使其具备了模型应用的初步条件。

4.BIM技术在山地建筑土方平衡的应用

4.1土方调运策划(图3)

利用BIM技术实现在模型中的“现场施工”模拟,根据施工模拟情况分析场地平整、建筑开挖和场地回填等各阶段的现场土方开挖、回填、堆放情况,使用Civil 3D进行土方量估算,生成土方调配图表,用于分析挖填距离、要移动的土方数量及移动方向,确定合理的取土坑、堆土场,避免取存土冲突,减少重复开挖和回填。

1)通过原始场地与开挖后场地模型进行对比,初步确定土方开挖顺序,堆土场地。

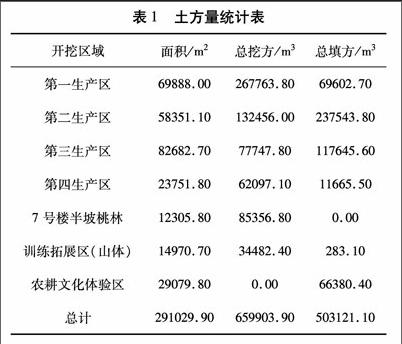

2)土方工程量估算,根据实际地形数据和设计参数将模型建立完成后,按照等高线的分布情况,设置断面和里程桩,计算每个区域和整体项目的开挖与回填工程量。该项目设计根据使用功能不同划分为生活区、教学区、服务区、办公区等4个综合区域和28个栋号。确定模型后,项目按照地理位置及建筑类型的不同,重新划分了四个生产区及三个绿化区,便于工程量的计算。各区域和项目总工程量如表1。

3)根据土方量统计结果确定土方挖填区域,计算挖填距离,土方移动数量及方向,确定场地人材机布置,生成土方调运任务单并录入模型系统储存,编制土方调运方案。

4.2施工道路规划

施工时,根据山地建筑高低起伏的特点,以项目建成后的道路路线为基础进行施工道路布置,场地的高差问题将可能导致施工道路坡度太陡或者路线变道受阻的情况。因此,当平面场地规划无法解决时,需采用BIM三维可视效果进行分析。利用Na—visworks场景漫游功能可对施工道路的布局进行优化。山地建筑有别于一般项目平整的场地,其场地初步平整后,依然存在较大起伏,在平面图上进行施工便道布置时,转弯处的道路高差无法直观反映。对此,在Civil 3D中建立场地道路模型,逐一比对转角设置,并进行第一人称视角漫游,分析转角合理性,优化道路转弯点。本项目原1#楼行政中心与2#楼报告厅道路采用90。转弯连接,1#楼向2#楼转弯后是一个3m高的坡,放坡长度虽然能保证一般车辆同行,但大型货车、混凝土车交叉运行存在较大危险性。对此,经模型漫游对比之后,将该处施工道路弧线向外延伸后,成功避免了车辆运行不畅的问题。

4.3施工方案优化

通过对开挖完成后的院区道路进行模拟分析可见:道路两旁多处为高陡边坡,平均高度20.8m,最高约为32.5m,合计4682m,土质上半部为湿陷性黄黏土,下半部为强风化泥岩,易受冲刷,易坍塌。因此,高陡边坡支护方案的制定优化与否将影响到项目总体造价。方案编制及比选过程中,利用现有场地模型,将多个护坡施工方案进行模拟演示,综合比对各方案施工工序简便性、安全性及成型效果等方面内容。最終,为尽量保护场地内原有自然水域和植被,保持土方平衡,项目成功研发一种支护绿化一体式护坡技术。该技术采用边坡支护和绿化二合一的方法,一站式解决了安全防护、文明施工、绿色环保、降低投资等问题,最大限度加快施工进度,让岩土边坡得以在短时间内得到妥善保护,绿色植被尽早投入使用,减少山地建筑群落的开发成本,达到节地、节材的目的。

4.4施工过程控制

1)利用BIM技术辅助土方平衡管理,体现出整个土方开挖及回填过程中,可以利用BIM的仿真施工模拟对全过程控制,从而指导完成施工。利用Navisworks软件进行土方开挖、回填动态施工等进度模拟,将制定好的施工进度利用Navisworks软件的Timeliner功能与模型相结合,使每个时间节点对应完成的工程量通过施工动画的形式形成动态反馈,既可即时更新场地模型地貌,又能避免交叉作业过程中产生的冲突,便于合理安排人力、物力及材料分配,达到省时节资的作用;2)施工进度模拟技术在受环境制约的条件下,充分发挥出全程控制的作用。对于施工工期短,工程量大的项目,如遇降雨天气无法进行土方开挖作业时,为避免影响工程进度,在保证安全的前提下,利用施工进度模拟重新制定短期内的抢工措施,规划近期及远期的土方调运方案,保证施工工期。本项目成功将停工期间的计划工程量在模型中合理分配,考虑近期和远期的开挖和弃土场地,优化调运路线,在不影响下道工序施工的情况下进行抢工。

5.结语

通过BIM技术在山地建筑项目施工中,通过建立模型和土方挖填平衡达到节约成本,优化工期的目的。本文通过对地形复杂、高差大、建筑群体分散的大型山地建筑项目工程特点进行分析,因地制宜利用BIM技术通过场地模型建立、道路规划、土方开挖调运和施工过程的分析,解决了土方平衡中,挖填土方量的优化计算,达到了项目合理的整体规划、土方施工方案优化和降低造价节约成本的目的,为今后BIM技术在土方平衡施工中起到一定借鉴指导作用。