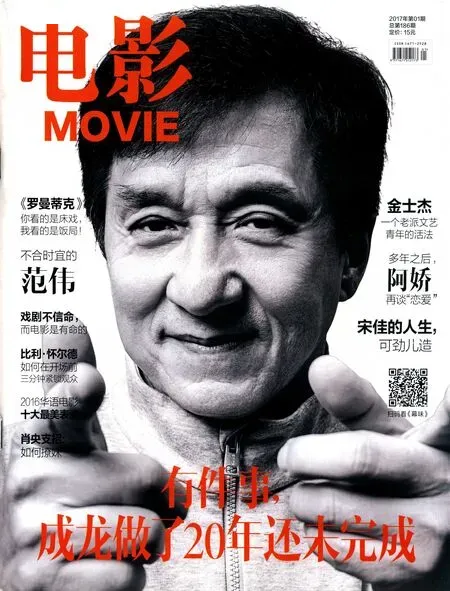

金士杰一个老派文艺青年的活法

文/顾小喜摄影/达生

采访/小喜

金士杰一个老派文艺青年的活法

文/顾小喜摄影/达生

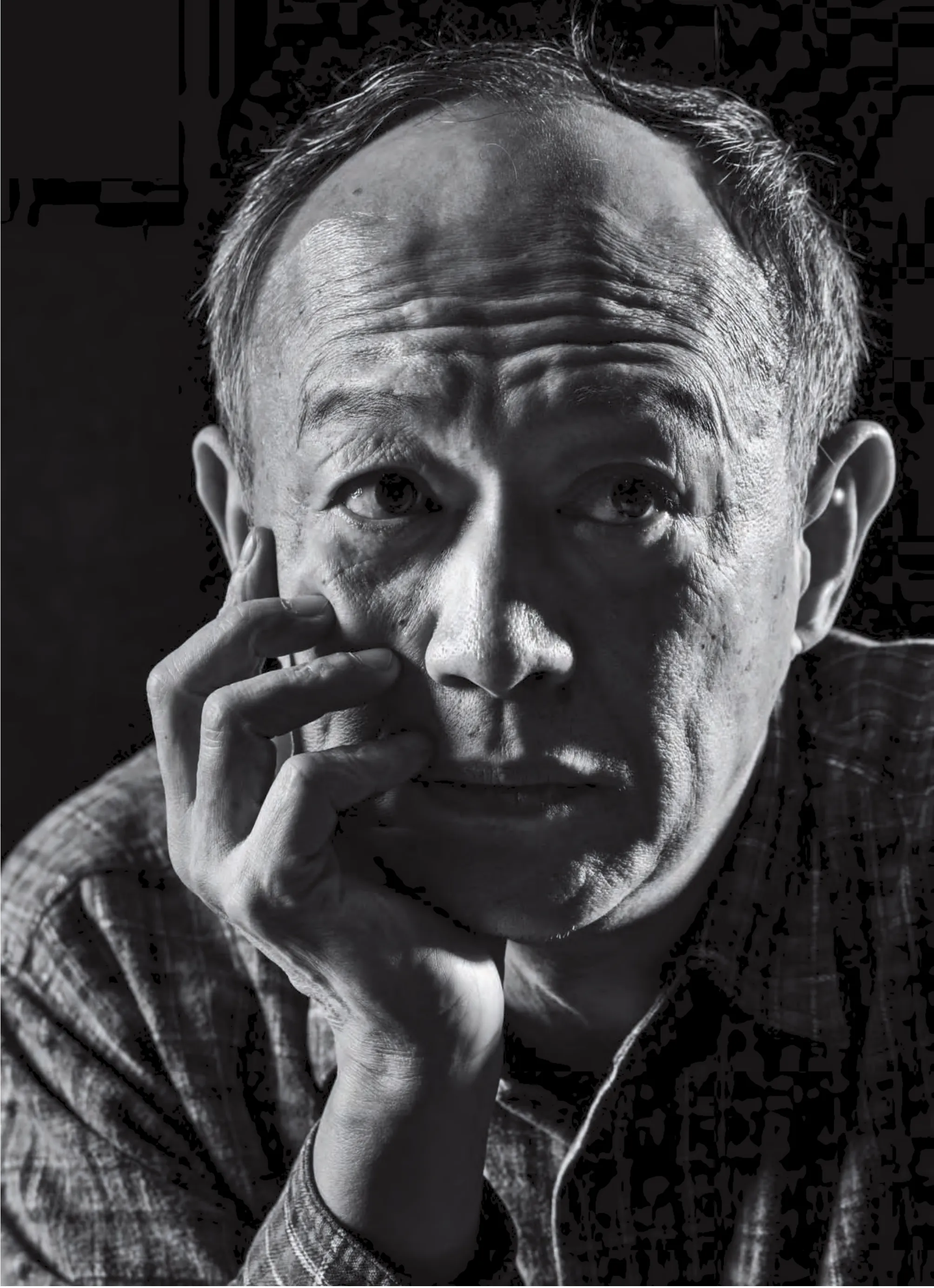

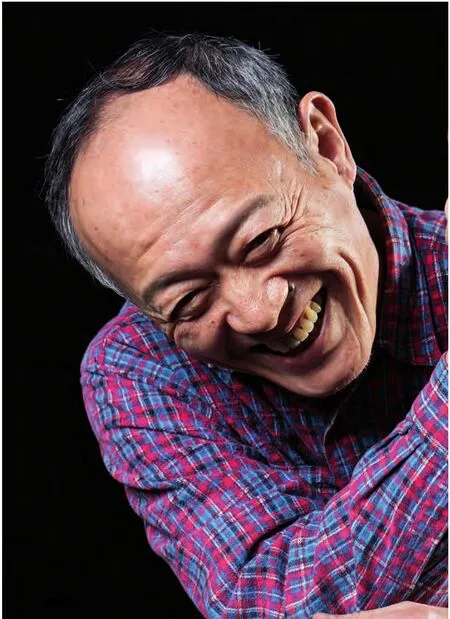

以“老戏骨”来称呼金士杰其实并不恰当。在话剧界,他是信仰一般的存在:《暗恋桃花源》1986年诞生,云之凡换了好几个,但金士杰永远是江滨柳,直到2006年,这个角色才交给其他演员。一句“这些年,你有没有想过我?”让多少人掉下眼泪。这次出演《你好,疯子!》,金士杰的戏份挺重,大冷天地要去个破烂地方拍戏,天天报到,不想太辛苦的他一开始并没有接受导演的邀约。但最终,还是为了自己那“一点点小良心”来了。采访当日,他穿着一件旧衫,袖口有点磨破,裤子则是从某个剧组拍完戏偷回的戏服。拍照环节,他从头到尾哼着歌,虽然听不太懂唱的是什么,却自得其乐。这让见惯了灯光下俊男靓女的我惊诧,但最惊诧的还是听这位66岁的老人聊起他的人生故事。

生来脱俗

《电影》:这部电影我看了两遍,您演的萧老师性格很懦弱。

金士杰:是的,一个孬种,典型的弱者,他的知识领域就这么多,躲在那里当最大的牌坊,离开这个世界他什么也不是,什么也不懂,一个土包子。他在文化界,在教书,却是一个不知道生命是什么的人。他不太有奋斗的能力,他恨,他无视真理的存在,很难打开耳朵听到世界发出的各种声音。

《电影》:这个角色跟您本人相距很大。

金士杰:其实我觉得某一部分我也是这样的。我有比他开放的东西,进取、活泼、或者有趣的东西,但他的孬种、胆怯、怕事我也有,谁多多少少都会有,碰到拳头比你硬的人,我就把头低下来。从小也想过,有一天被敌人抓到严刑酷打,会不会招出不该招的事?我想会招吧,受不了那个罪。这种怕的东西多多少少我也有,只是后来,我们找了其他东西包装起来,也给自己一些成长的过程,使他不要停止在那个胆怯的位置,变成了更多可能性,比如有的时候也会勇敢,有的时候会替别人着想,有的时候会乐意睁开眼睛看看全世界不同的风景,不同的人。

《电影》:您说过出生在眷村的人身上会带着吉普赛人的气质,这是一种怎样的气质?

金士杰:他们看起来很擅长漂泊,很热情地在你身边唱歌跳舞,你会觉得他们怎么会这么热情,你会觉得好像他活得很华丽,比你活得更像活着。但事实上他可能撒谎,他说不定是一个孤单的人,他说不定是一个自闭的人,他说不定是个睡在床上会失眠的人。

《电影》:您的童年也会有这种孤单的东西吗?

金士杰:小孩在一起非常的年少不知愁,因为我们有各种不同的食物,有各种不同的方言的长辈,各种不同的生活习惯的左邻右舍,各种各样的东西集在一起,增加了我们活着的很大乐趣。每次吃饭,把饭盒一打开,你的菜给我吃,我的菜给你吃,大家非常共享同一个世界的感觉。

《电影》:什么时候这种感觉没有了?

金士杰:随着成长慢慢改变,你身边的伯伯叔叔一个个相继过世,尤其到两岸开放探亲时,有些谜底揭晓后我才发现好可怕,老人家背后有这么大的寂寞!也是从那时候开始,我渐渐懂得为什么长辈们要重视某样东西,甚至为了这样东西责打我。说来说去就是一种乡愁,那是一辈子的孤单,一辈子没有办法回到故乡的遗憾,我们就活在这种遗憾里。

《电影》:为什么选择从这样一种环境里离开?

金士杰:我从小就是个比较文艺的人,可能因为妈妈是虔诚的基督教徒,从小接触到不少《圣经》故事,有时候就会思考一些巨大的问题,比如什么才可以被称为永恒,什么是天堂,什么叫地狱。我们很早就知道死是什么,基督教会告诉你有天堂,有来生。可是你又继续想,真的吗?要不要怀疑呢?我又不喜欢去学校读书,就开始翻一些哲学、神学、文学,陪着我长大。

《电影》:“文艺”这个词已经被时代改变了,有时用来讥讽或是嘲笑,有人会说矫情,对这个词您怎么理解?

金士杰:我始终用我年轻的理解,我想我就是一个小脑袋瓜,一个童年的身体,望着天空,想它跟永恒的关系,跟所有人的关系。这就是文艺。

《电影》:当年轻时选择远方,选择穷困的时候,内心会有胆怯害怕吗?

金士杰:我对穷困一点都不害怕,我蛮喜欢穷的,从小爸爸妈妈让我穿新衣服我都会抗拒。可能你也听过,我讲过一些喜欢蹭饭的故事,那个时候活得理直气壮,很清高。因为我知道一个蛮骄傲的事情,一个穷光蛋在舞台上表演,又是零收入,我在做一个良心的事业,他不需要自卑,因为他在帮别人积福,从别人那里得到午餐或是晚餐,甚至连谢谢都可以不用说。

《电影》:这种坚定的信念来自哪里?

金士杰:我知道当我有一天要去赚钱的时候,一定可以很快赚到钱,我就这么相信。文艺青年可不是白当的,比方我写一份文案,画一张广告图,或者拿剧本交给你们拍,我的想法比别人有意思。如果我给你讲一件事,你肯定会被吸引住,不是我的叙述能力有多强,是我爱我活着,我对这种事情的每个细节的在意是从来不褪色的,不论我下笔,还是我思考。我们共同经过同一个风景,我看到的一定和你的不一样,我对它的赞美肯定还跟你不一样。要是给姑娘递情书,我肯定能递的出去,除非我对她无感(笑)。

适度还俗

《电影》:从舞台剧走向电影,是为了挣钱吗?

金士杰:是,百分之百,没有第二个理由。我很爱舞台剧,跟它的关系已经是骨跟肉,肉跟骨。但是舞台剧的收入的确很低微,我要过日子,要娶老婆,小孩也生了,家里的老人都年迈了。以前我可以做一个纯粹自我的人,可当这些事情开始跟我招手,就必须要担当某些责任,不能继续做自以为是的独行侠了。所以,适度还俗,亦敌亦友,我们不可以完全拥抱,但也不会不甩你。

《电影》:如何适度?

金士杰:我可以赚一点钱,但不想赚太多;可以穿新衣,但不要满身名牌;可以要孩子,但只要孩子健康,不需要他披金戴银。

《电影》:这身衣服穿了有多久?

金士杰:很久了,这个(裤子)是从剧组偷的。

《电影》:衣服呢?

金士杰:是我很早就有的。

《电影》:多少年?

金士杰:这个有点久了,十年了。

《电影》:您现在用的手机还是只能拨打电话的手机吗?

金士杰:可以收简讯。

《电影》:您对这些现代化的东西没什么兴趣吗?

金士杰:有兴趣,这个时代跑太快,不该那么快。用速度来讲,从A点到B点,如果你走路可以看到更多风景,坐飞机就什么也看不到。

《电影》:所以有些人会说您老派。

金士杰:反过来也可以说这个时代走得太快,我很同情他们走那么远。

《电影》:您要怎样的走法?

金士杰:可以看风景,享受过程。对我来说生命这条路速度太快,就只是经过,生活变成一种手段。生活本身是一个目的,我现在在呼吸,这是我的目的,我想追求的目的不是必须月入千万、百万,目的就是现在活着。

《电影》:但是生活该如何面对浮躁?

金士杰:保持适度的距离。物质的确是朋友,如果拍了一部很棒的商业片,我就能得到适当的酬劳,就可以给孩子买点什么东西,或者他们明年的生活费有了,心里就会特别高兴,尽管它和我的追求可能不同。

《电影》:之前看过很多电影,您都是演配角。

金士杰:演配角戏当然也有一种缘分,就是编剧或者导演对我有一些好感,他们希望有难弄的戏交给我,我也要知恩图报,我必须对得起这个戏。像《剩者为王》里舒淇的爸爸,王家卫《一代宗师》叫我出来演了一下下的那个五爷,我都觉得是有许许多多人的故事在里头。

《电影》:现在什么样的角色最打动您?

金士杰:出来时间短当然是我比较喜欢的,如果酬劳高一点我也很喜欢。我更喜欢那个剧本是我首肯的,我常常会在乎我要上的这个船要开到哪去,美好的方向吸引这个工作可以做。

《电影》:《你好,疯子!》让你看到船的方向了吗?

金士杰:这个船的方向也是我喜欢的。

《电影》:它开向了哪里?

金士杰:我是干群演出身的,我对演员工作的思考是这样的,其实它是研究人的行为的,它是某种人类行为学家。这部戏的主题是,什么叫正常,什么叫不正常,我们对于变态这两个字很有兴趣,有变态就有常态,这两个词谁是健康的?谁是错的?谁知道!值得玩味。

《电影》:这部戏里其实让我感觉到深深的孤独,对您来说,您最孤独的一刻是什么时候?

金士杰:此刻,我的答案是,我现在身边最重的两个,一个是老,一个是小,他们如果生病了,他们的健康告急,是我最苦恼的时候,叫天不应,叫地不灵,就是每一秒钟难以过。

《电影》:到目前为止,想起来最骄傲的事情是什么?

金士杰:我的孩子,因为他比我所有的作品都好,他超过我的满意,我是惊讶。

《电影》:所以您是把重心放在家庭上了?

金士杰:对。我也不能接时间太长的戏,离开孩子太久我心里过不去,想得肝肠寸断,难过死了,这么小,这么可爱的时候,我就老不在家。今年最难忘的事情就是我儿子的乳牙掉了,然后他居然给吞了,然后又掉了一颗,又吞掉了,真希望他的牙赶快换完,别再吞掉了(笑)。

《电影》:可您之前是一个很脱俗的人,而这些都是比较烟火气的东西。

金士杰:矛跟盾不需要这么敌对的。

采访/小喜