2017艺术作品

在缺少艺术批评的今天,艺术价值的风向标里,拍卖行无疑是主角,且拍卖行亿元级别的作品向来是关注的重点,这对于还相对低迷的2017年更有其特殊的意义。

“厚今薄古”的现象依然在2017年中国书画拍卖中存在,市场持续追捧名家精品,这究竟是正常现象还是“倒挂”现象,目前还不得而知。

但我们可以肯定的是,经过时间检验的中国书画无疑最保值,那么这些作品究竟好在哪里?为什么近几年中国书画在拍卖行能占据“半壁江山”?在一副作品中大师究竟体现在何处?

我们希望在只言片语中能告诉你原因,让你体会大师笔下的真意。

在当下的拍卖市场,古代及近现代大师是值得学习和追随的,但我们在列出今年最受拍行关注的作品,并从艺术角度解读价值时,也希望大家不要忽略,整个过亿作品在几百亿的市场成交中所占的比重,现在的市场,我们需要这样的爆点,但我们更应关注过亿作品之外的收藏大军,那才是整个艺术品拍卖市场的基础和核心。

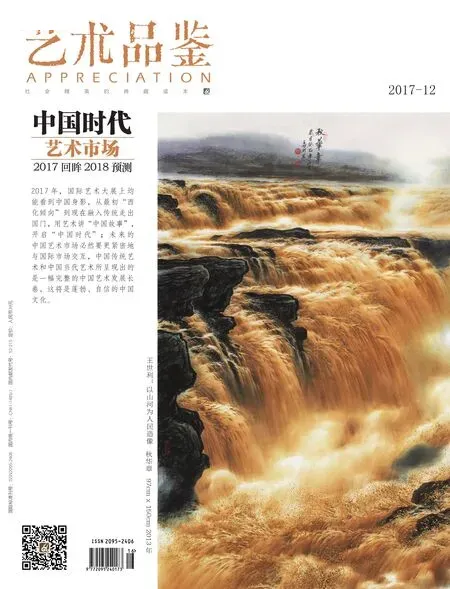

黄宾虹:《黄山汤口》

《黄山汤口图》局部,纸本,设色,纵171.5厘米、横96厘米

此作品是黄宾虹绘画生涯中的绝笔巨制,其一生九上黄山,此作绘于1955年,这年黄宾虹92岁,患有严重的眼疾,他凭着记忆勾勒出了《黄山汤口》。作品流传有序,曾是黄宾虹知交陈叔通旧藏,曾入藏故宫博物馆。陈叔通(1884-1966),名敬第,杭州人。清末进士,留学日本。曾任上海商务印书馆董事。晚年任中华人民共和国中央人民政府委员,全国人民代表大会常务委员会副委员长。生平酷爱梅花,室名百梅书屋。陈氏为黄宾虹知交,1919年秋,曾介绍黄宾虹任商务印书馆美术部主任。

《黄山汤口》五笔七墨具备,是黄宾虹画论主张在纸上“用兵”的有力例证,晚年绝笔,力道老辣,堪称宾翁腕底山水翘楚。此幅博物馆级的抗鼎力作,出版著录无数,一时不能穷尽,各处专着论及宾翁代表作,此件皆列于首。《黄山汤口》不啻于是黄宾虹一生中的最伟大作品,笔墨之冠,艺术之巅,亦堪当中国近现代书画史中的明星,载入艺术史的经典之作。

北京故宫博物院书画组组长潘深亮先生撰文《故宫博物院收藏的几件黄宾虹画作》(1998年《收藏家》发表),行文着意描述此件:“图中山石先用遒劲圆润有顿挫的线条勾轮廓和脉络,后用浓淡、干湿墨繁皴密点,赭色相参。苍松老树,以古篆法写之,笔法古朴苍劲,刚柔相济。构图丰满,墨色光华焕发,韵味无穷。画面右上角自题黄山汤口,三十六峰天都、莲花、前海胜景,由汤口入。九十二叟宾虹。钤‘黄宾虹’、‘黄山老人’二印。此图乃先生晚年作品,然笔力雄健,全无老态。山溪树木一笔不苟,房屋人物刻画入微,令人惊叹。”

2017年6月19日晚,中国嘉德2017春拍以3.45亿元成交。

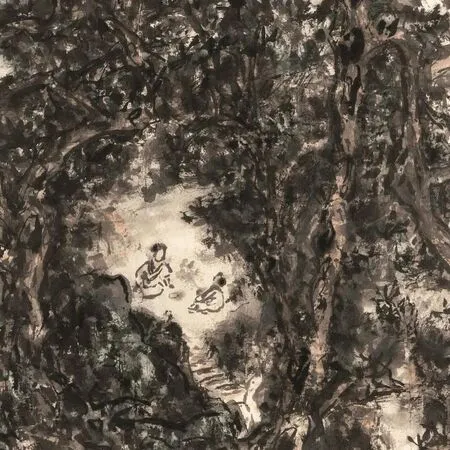

陈容《六龙图》

《六龙图》是南宋陈容的作品,纵440.7厘米,横34.3厘米,书法尺幅纵83厘米,横35.1厘米。

陈容的《六龙图》被乾隆帝的《石渠宝笈续编》评为水平极高的重要作品。作品上有南宋理宗皇帝和诸大臣的题跋以及陈容自题的古诗一首。此卷代表了南宋时期画龙的最高水平,在中国绘画史具有举足轻重的地位。此巨幅杰作的绢质和色泽都十分完好,品相完整,堪称陈容作品的标准件。

《六龙图》不仅仅表现出了龙的神态和动作,还着重刻画了龙旁边的景物,比如缭绕的雾气和石头的样貌,通过这些景象进一步衬托出龙不同的姿态。《六龙图》中用干湿水墨不同角度展现了云雾、岩石与湍急的水流,将龙玩乐嬉戏的场景栩栩如生地描绘了出来。

《六龙图》最开始收藏在御书房,属于乾隆的收藏,后经颁赐又进入了恭王府。据说,当年恭亲王溥伟为了帮助溥仪复辟筹措军资,大量变卖了恭王府中的古董字画收藏。其中,很大一部分为藤田美术馆所收藏。

藤田美术馆珍藏中包括多幅宋元时期的重要书画,其中有六幅精美手卷,据卷上的藏家钤印和仔细记下中国皇室珍藏的殿堂级目录——《石渠宝笈》的纪录,证明手卷原属乾隆皇帝(1711-1799)所有。

藤田美术馆近年来因资金紧张而经营困难,委托给佳士得进行拍卖。2017年3月15日,《六龙图》以4350万美元(约合3亿元人民币)的天价落槌,加佣金4896.75万美元。

陈容不仅擅画龙,还擅长画松、竹、鹤,偶亦画虎,垂老笔力简易精妙,故世有‘所翁龙’、‘所翁鹤’和‘所翁竹’之称。在当时,达官显贵、文人骚客以能得到“所翁龙”而倍感荣幸。以玩弄权术、巧取豪夺而著称的奸臣宰相贾似道,一世搜刮金银珠宝、珍奇古玩无数,然他至死也未能讨到一幅“所翁龙”。

《鹅群图》,设色绢本 手卷,画32.6 x 93.1 cm

赵令穰《鹅群图》

赵令穰(北宋)字大年,宋太祖赵匡胤五世孙。

赵令穰幼时即爱书画,富于文学修养,家藏有晋唐以来书法名画。他与画家文人时相往来。赵佶(宋徽宗)为端王时亦与他交游,切磋画艺。

赵令穰的画多描绘湖边水滨凫雁飞隼的景色,运思精妙,清丽雅致。雪景类王维,又学苏轼作小山丛竹,在士大夫中颇受称誉。黄庭坚题其所画芦雁云:“挥毫不作小池塘,芦荻江村落雁行,虽有珠帘巢翡翠,不忘烟雨罩鸳鸯。 ”又题其小景:“水色烟光上下寒,忘机鸥鸟恣飞还;年来频作江湖梦,对此身疑在故山。 ”其江村集雁﹑湖上飞鸥等意境荒远,富有诗意的小景山水,在宋代山水画中别具一格。

因身处皇族之列,不能远游,所画题材多局限于两京(开封、洛阳)郊外景物,故每成一图,苏轼见之便嘲谓:“此必朝陵(朝拜皇陵)一番回矣!”现存《湖庄清夏图》描绘清幽的郊野景色,绿树板桥,凫鸟嬉水,湖庄临夏,意境颇为优美。

《鹅群图》值得留意的地方,在于画后有众多元代题诗题跋或写诗,包括三位著名文人士大夫:钱选、朱德润、柯久思。

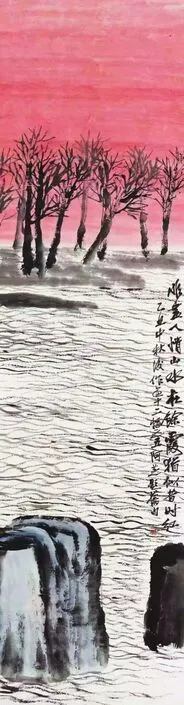

《茅山雄姿》创作于1965年的6月,该画尺幅近26.8平尺

傅抱石山水巨作《茅山雄姿》

傅抱石辞世前三个月完成的《茅山雄姿》也是他生前最后一幅巨作山水画。

他留下的那些早熟、奇纵、苍莽、清新、古雅的作品则让他宛若流星一般划过中国艺术史的夜空。

《茅山雄姿》创作于1965年的6月。三个月以后,傅抱石猝然离世。该画尺幅近26.8平尺,洋溢着画家的浪漫主义情怀与瑰丽巧思,是目前书画市场上流通极少的傅抱石大尺幅山水画作。

《茅山雄姿》完成后,曾在《光明日报》与《新华日报》上发表,足以他本人见对此作的满意程度。

据一些美术研究者撰文介绍,此画是1965年初夏傅抱石应邀赴位于南京东南的四十公里外的茅山写生。傅抱石来到这里,抚今追昔,灵感油然而生。他拿出随身的速写本,边看边画,待离开这里时,一幅宏制巨作已初步构思完毕。

画的近处是一大片松林,画家以重墨画成,它稳稳地压住了这幅两公尺多宽的书画。右上方为主峰,山顶上有数间房屋。远处山蛮起伏,由浓到淡,层次分明。山下一条河流由远而近蜿蜒流淌。河上有橘和坝,两岸是广阔的田野,村落和工厂散落其间。整个画面统一在绿色之中,一派典型的江南景色。色彩的清新,章法和笔法的新奇,景色的新鲜,使这幅画洋溢着强烈的时代气息。显然,在这幅傅抱石晚年最后的作品中,仍强烈地体现了他“其命唯新”的使命感。茅山并不太高,也无奇峰险崖。画家没有夸张山的高度来突出它的“雄姿”,而是以宽银幕式的构图,主峰从画面右上方一直延伸到左下方,这样的处理使茅山显得既真实又雄浑博大。画家巧妙地运用了传统的“三远法”,即高远,深远和平远,在扩展画面的空间和深度上大下功夫。

傅抱石《琵琶行》立轴镜框设色纸本题识:乙酉(1945年)惊蛰前二日蜀中写,钤印:抱石之印、抱石得心之作、踪迹大化

傅抱石《琵琶行》

不得不说,在近几年的艺术品市场上,中国国画艺术呈现出无与伦比的收藏价值,可谓佳绩连连。国画艺术价值高,增值潜力大,相信在未来,不仅越来越受欢迎,还会越来越高价。

据业界权威人士表示:《琵琶行》曾由孔祥熙家族珍藏六十余载。这幅构图缜密,人物刻画细腻的作品,是傅抱石人物画、诗意画全盛时期的杰出代表作;同时开创了中国近现代人物画高古典雅的崭新面貌,也象征着傅抱石的画作进入了新的境界。

这幅《琵琶行》创作于1945年,一经面世,即改变世人对傅抱石人物画存世作品格局之认识。这一时期傅抱石的作品有了新的改变,开始大胆创新,艺术手法也逐渐成熟,是傅抱石创作国画的巅峰时期,这可与南京博物院馆藏的另一幅作品进行对比判断。

《琵琶行》创作题材来自白居易脍炙人口的名篇,通过画作还原诗意。

《琵琶行》创作于1945年,是傅抱石人物画、诗意画全盛时期的杰出代表作。画中傅抱石营造对角呼应的缜密构图,以精妙的笔法和对光影的巧妙运用,将造型和色调完美融合。画中枫树枝叶繁茂,笔触恣意豪迈;人物神情丰富,刻画入木三分,画家尽将“同是天涯沦落人”的哀愁情绪表现的淋漓尽致,宛如寒夜中传来的人间可哀之曲,由此创造出一种既纵横挥洒、无所拘束,又鲜艳精工、高古典雅的人物画新面貌。此作由孔祥熙家族珍藏六十馀载,秘不示人,甫一面世,震动艺坛,可比肩博物馆中所藏最精者,实为傅抱石人物画创作的巅峰之作。

在艺术表现手法上这幅作品更加成熟、果断。傅抱石用缜密的构图和舒放的笔法将作品的叙事情节、环境气氛以及人物神态一一呈现,画中构图对角呼应,精妙的笔法和对光影的巧妙运用将造型和色调完美融合。

佳士得香港于2017年11月28日以2.04亿港元成交成交该作。

傅抱石对历代文学艺术研究深入,并对诗画关系具备独到见解,《琵琶行》亦成为他入蜀之后最为钟情的题材之一,以《琵琶行》诗意入画的创作延续整个四十年代。随着时间的推移,现存《琵琶行》作品以1944—1945年间创作为多,可见是画家经过长时间成熟准备后才投入创作。傅抱石是近现代难以逾越的艺术大师,其艺术成就成为一个时代的标杆。除了博物馆中的经典藏品,近些年其经典作品不断被市场发现。

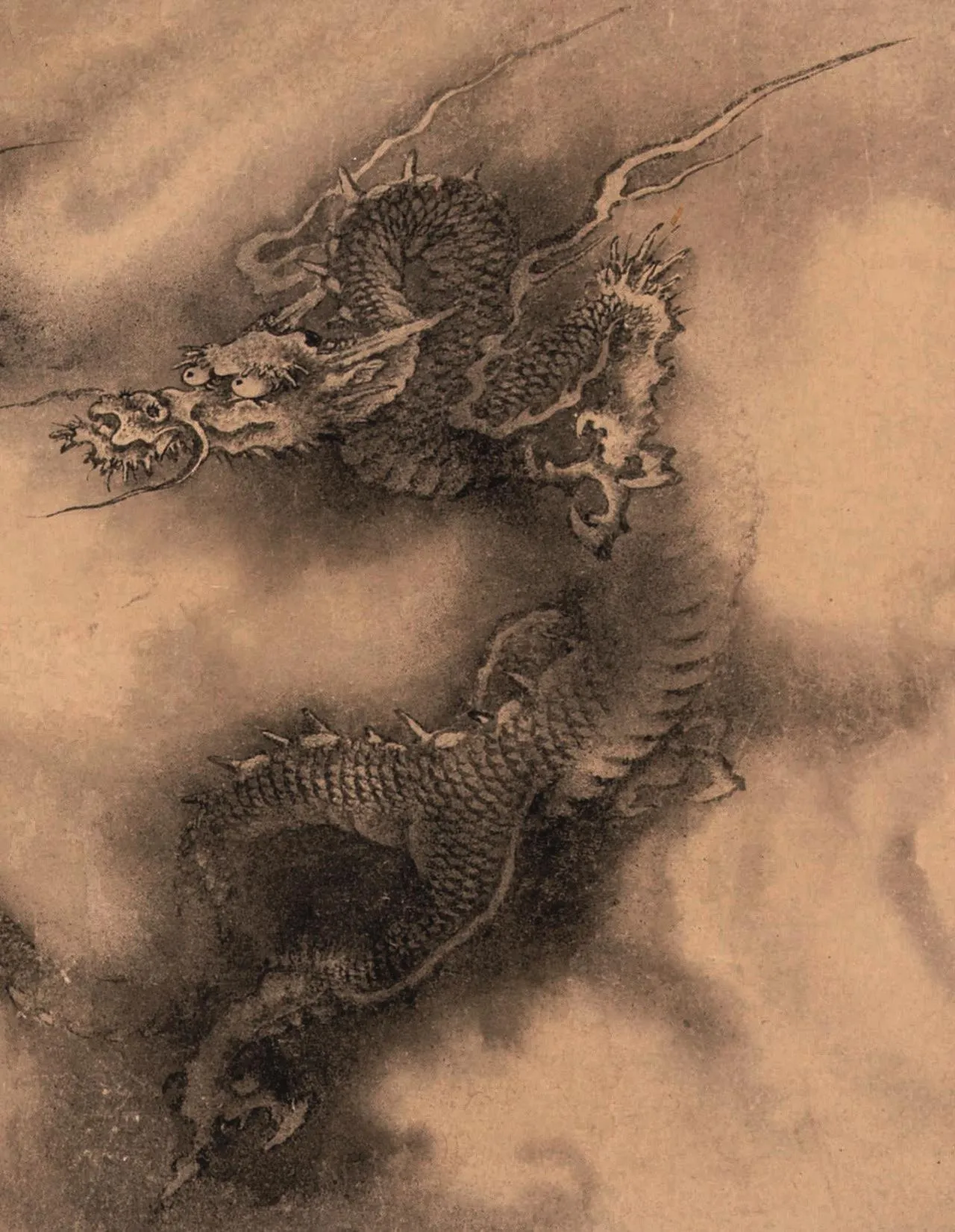

王时敏《仿古山水册页》设色 纸本 册页十开34×27cm×10 约0.8平尺(每幅)

王时敏《仿古山水册页》

王时敏系出高门,文采早著以祖荫,官至太常寺少卿。明清鼎革后,家居不出,奖掖后进,名德为时所重。明季画学董其昌,少时亲炙,得其真传。于黄公望墨法,尤有深契,暮年益臻神化。

王时敏主张摹古,笔墨含蓄,苍润松秀,浑厚清逸,构图较少变化。其画在清代影响极大,开创了山水画的“娄东派”,与王鉴、王翚、王原祁并称四王,外加恽寿平、吴历合称“清六家”。

晚清娄东画派代表画家与评论家秦祖永之《桐阴论画》评王时敏:运腕虚灵,布墨神逸,随意点刷,丘壑浑成。

王时敏所画的《仿古山水册页》十帧,册页一共12开,由10幅山水画和两幅题跋组成,创作于入清后顺治四年(1647),王时敏时年五十六岁,王时敏在此册中临仿米友仁、赵孟俯、黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙等宋元诸家笔意,笔力苍古,气息蓊郁。作品最早的题跋者是王时敏的同时代人,明末清初的画家杨补。

《仿古山水册页》的珍贵在于:清初四王的传世作品,以王时敏笔墨最为少见,散落民间的寥若晨星;其次,这套市场所见极精的王时敏册页,曾经是一代鉴定泰斗徐邦达的心爱旧藏之物,在册页上留下了长题。

王时敏的山水画多是仿古之作,其临古水平之高,令人生叹。其“一意摹古,反对创新”的思想对清代中国画的发展影响深远。

王时敏主张恢复古法,反对自出新意,曾自白道:“迩来画道衰,古法渐湮,人多自出新意,谬种流传,遂至邪诡不可救挽。”王时敏早年多临摹古画,均按宋元古画原迹临写而成,笔墨精细淡雅,已见临摹功力。早中期风格比较工细清秀,如37岁作的《云壑烟滩图轴》,现存上海博物馆,干笔湿笔互用,兼施以醇厚的墨色,用黄公望而杂以高克恭皴笔,具有苍浑而秀嫩的韵味。如72岁的《落木寒泉图》,75岁的《仙山楼阁轴》,84岁的《山水轴》,均藏北京故宫博物院内,峰峦数叠,树丛浓郁,勾线空灵,苔点细密,皴笔干湿浓淡相间,皴擦点染兼用,形成苍老而又清润的艺术特色。

此煌煌十帧册页,可谓洋洋大观,且笔精墨妙,传承有序,弥足珍贵,在宝瑞盈2017春拍拍出1.633亿。

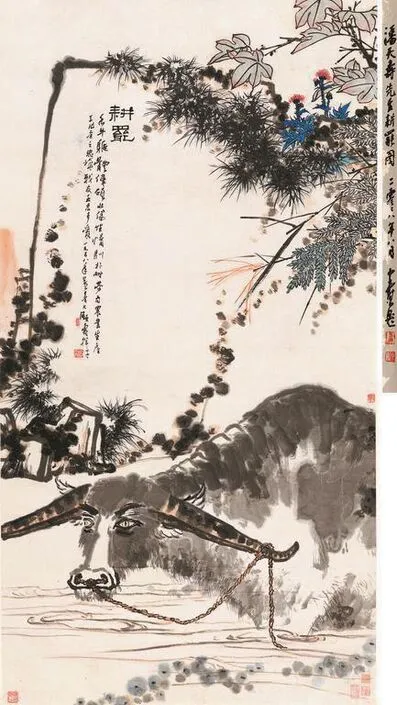

题 识:耕罢。水牛躯体伟硕壮健,性情驯朴耐劳,为农业生产工作者之忠诚战友,至为可爱。一九五八年盛暑,大颐寿。钤 印:阿寿、潘天寿、止止楼、强其骨鉴藏印:赐荃堂藏、应荃珍藏、天山孙氏广信珍藏

潘天寿《耕罢图》

潘天寿(1897—1971),字大颐,自署阿寿、寿者。著有《中国绘画史》等。

潘天寿存世的画牛作品一共是三件,潘天寿以其独特的笔墨语言和独步的造险功夫创作出一幅幅具有生命价值的力作,此《耕罢图》高达两米多,是其画牛作品中极其难得的精品,也是潘天寿存世作品中为数不多的大画之一。

画家“取材”,往往是情性的寄托。古人所谓“乐山”、“乐水”、“岁寒三友”或“四君子”,都是在拟人化的表现中,赋予作者的个性。潘天寿先生出生农村,幼时放过牧。他有感于水牛强骨凝重和壮伟驯朴的品性,先后有大幅“耕罢”变体数件,尤其一幅1961年所作笔画大轴,笔墨酣畅浑厚。

潘天寿先生认为这幅作于1958年的《耕罢图》,清健沉雄,精严阔大,不仅反映了潘先生的艺术个性和造诣,也体现了中国画艺术表现的特征。

清人论画:“山水之道,虚虚实实,虚实实虚,八字尽之矣。”是说画要有虚有实,又要令实者为虚,令虚者为实,这样就可达到空灵不滞,有无相生,出人意表的化境。在中国画中,山水相较于人物、花鸟,画材更多,关系更复杂,经营与表现更显繁难。所以虽说“山水之道”,其实是指整个中国画之道。所谓“虚实”,包括浓淡、枯湿、繁简、疏密、整散、断连、秉承、揖让等等,以及空白的变化。不仅指形体,同时又指笔墨。潘天寿先生谙熟画理画法,而在他的实践中,更寄予艺术表现上“明豁”的主张,也就是平常所说“豁然开朗”的意思,即显明、强烈、无所遮蔽,不拖泥带水。也可见潘先生质直的个性。

这幅《耕罢图》的第一个特色,就是大疏大密和密处密、疏处疏:牛是一“大实”,横贯左右;石为一“大虚”。二者上下占了大幅十之八九。

大石脚下和左边的小石,相对于大石,实中有虚。小石联接牛体与大石相间而成连贯之势。贯鼻的牛绳断连承接,既严密又疏宕多变,丝毫不见怠懈。牛身大笔用墨,而留以空白,实中有虚,实而不塞,质重而势上举。大石只勾轮廓,是为“大虚”,苔草缀之,使大石虚空而“有”。

山花野卉的双勾,夹叶画法,工整中有缺落,严密里寓洒脱。

除了上述大疏大密和“虚实实虚”的妙用,《耕罢图》更有“密处密,疏处疏”的精微。恽南田说:“文徵仲述古云:看吴仲圭画,当于密处求疏;看倪云林画,当于疏处求密。家香山翁每爱此语,尝谓此古人眼光铄破四天下处。余则更进而反之曰:须疏处用疏,密处加密。合两公神趣而参取之,则两公参用合一之元微也。”(《南田画跋》)《耕罢图》大石上端的山花苔草,正是密处加密以衬托大石的疏处用疏(大石为疏,苔点画法也是疏)。

在中国嘉德2017春拍上潘天寿《耕罢》以1.5893亿元成交,成为目前为止潘天寿第三件过亿拍品,另两件分别是《鹰石山花图》和《鹰石图》。

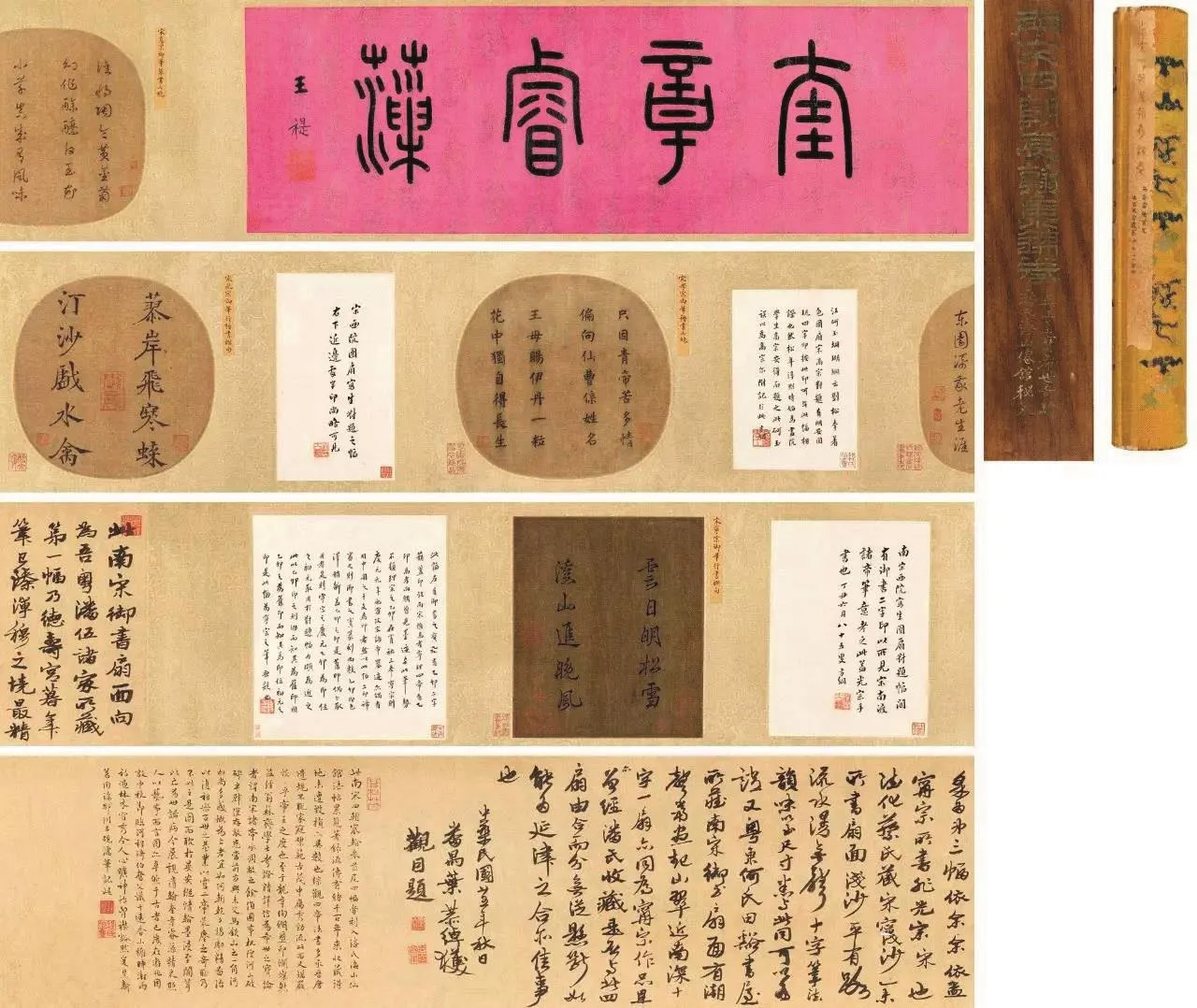

南宋四帝御笔《四朝宸翰》在中国嘉德2017春拍上以1.495亿元成交

南宋四帝御笔《四朝宸翰》

这件作品齐集南宋前四位皇帝:高宗、孝宗、光宗、宁宗的御书诗于一卷。该卷第一幅宋高宗《御笔草书七绝》纨扇书写黄庭坚《戏答王观复酴醾菊》;第二幅为宋孝宗《御笔楷书七绝》纨扇;第三幅是宋光宗《御笔行楷书联句》纨扇;第四幅为宋宁宗《御笔行书联句》斗方。

南宋承袭宋代皇室一直以来对翰墨文艺的重视,成为重压形势之下夺回正统文化话语权重要的一部分。彼时,南宋帝王及皇室成员本身,就是居领导地位的书家。

南宋诸帝御笔传世数量极为有限,如剔除诏书、政令及院画上的书题,独立的书写作品更是少之又少。而这为数不多的传世作品又多已入藏海内外知名博物馆等公立机构,可进入市场流通者,寥若星辰。此卷堪为南宋帝室可靠传世翰墨集锦,聚南宋诸帝四幅宸翰于一卷,传承脉络清晰,累见出版著录,历尽八百年人间沧桑未遭损害,实属难得。如卷后题跋中,曾经收藏它的主人程琦所写,千百年来,未遭损毁,“异数”也。同时,数代帝王热衷书艺并各有造就的文化现象,堪称中国文化史上的奇观。即便为近人熟知的前清康、雍、乾三帝,亦称善书,但与宋徽宗、高宗等人相比,艺术水准不可同日而语。

该卷中《御笔草书七绝》为宋高宗晚年的作品,笔法精熟,写得潇洒飘逸;宋孝宗被认为是南宋最有作为的皇帝,他平反岳飞冤案,起用主战派人士,锐意收复中原。该幅宋孝宗《御笔楷书七绝》诗文和书法都写得中规中矩,可见孝宗皇帝内心的沉稳自律。只当了5年皇帝便精神失常的宋光宗《御笔行楷书联句》也受高宗影响,书法更加“中规中矩”。宋宁宗的书法,也学宋高宗。此幅宋宁宗《御笔行书联句》,从书迹风格来看,用笔提顿起伏大,横划向右上倾斜,转折带圆,捺笔略带燕尾,风格继承明显。

1978年,该卷曾在日本大阪市立美术馆展出,根据展览图录,该卷为日本藤井有邻馆旧藏。2016年10月,该卷在上海龙美术馆展出。

对第一幅高宗书迹,徐邦达论证为其所见高宗存世作品十件真迹之一。而第三幅光宗、第四幅宁宗,徐邦达则归至理宗名下。此三件书法与纽约大都会博物馆所藏宋高宗《草书天山七绝纨扇》和宋理宗《行楷书潮声联句纨扇》,笔法结构均一致。

该卷曾经晚清广东藏家伍元蕙、潘延龄、近代旅日藏家程琦收藏。其中第一幅高宗御笔是明中期无锡巨富安国曾藏之物,他所藏宋元名迹多且精,是中国鉴藏史上之巨眼。第四幅《御笔行书云日联句》其上钤有耿昭忠、耿嘉祚父子藏印。

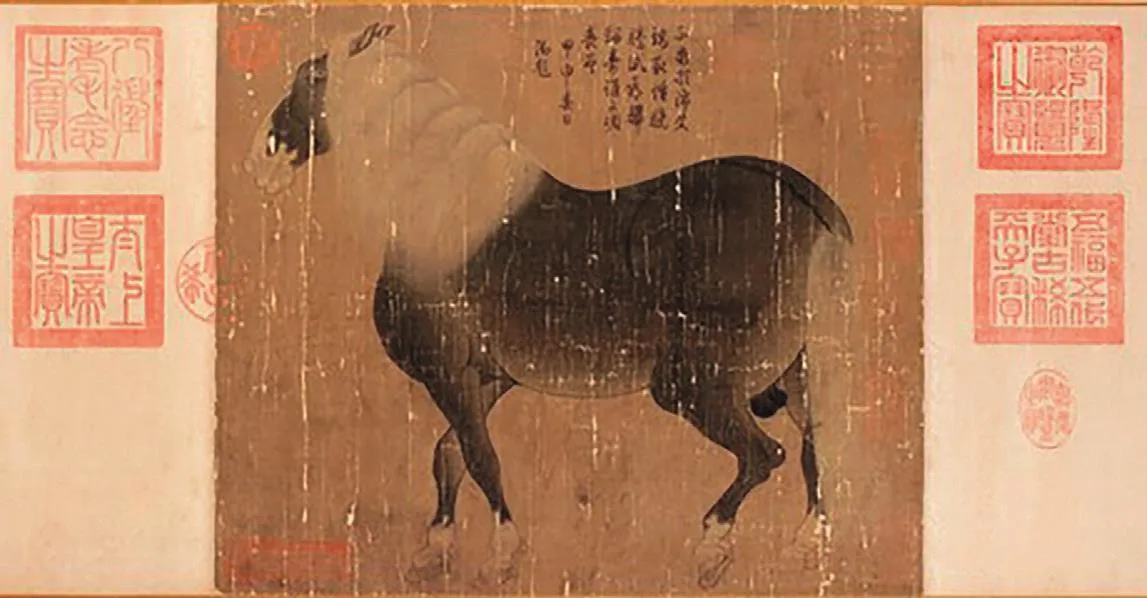

设色 绢本 手卷画 31.9 x 38.4 cm

韩干《马性图》

韩干卓越的艺术成就为他赢得生前身后名,并且身后名声日隆的主要原因,来自诗圣杜甫最著名也是最富争议的诗,诗出《丹青引·赠曹将军霸》:“干惟画肉不画骨,忍使骅骝气凋丧。”苏东坡也有一首诗,与杜甫的诗对比读之,颇有意思。其诗《书韩干牧马图》中间有六句:“先生曹霸弟子韩,厩马多肉尻睢圆。肉中画骨夸尤难,金羁玉勒绣罗鞍。”显然,苏轼对于杜甫的欣赏水平有意见,你说韩干画肉不画骨,我分明看到“肉中画骨”;你说他“气凋丧”,我却分明感受到“厩马”身上的“野马”气息,而且“萧然如贤大夫贵公子”,这才是真正传神的表达啊。所以,“唐朝画马谁第一,韩干妙出曹将军”。

宋荦对《马性图》的评价是:“笔墨高古,望去肥泽”,“肥泽”二字,可谓备极精妙。

画中这匹鬃、尾未加修束的马显然是匹养尊处优的内厩马,非常符合苏轼诗中所谓的“多肉尻睢圆”之形象。马丰腴而神骏,左向侧立,头微右倾,作踱步状,意甚闲适,若踏壁而出。马身与马头乌黑若漆,毛色发亮,惟唇嘴、鬃毛、马尾与四蹄皆纯白如雪,不知是何名种。全图用笔较轻,敷色精巧,非常注意马身上光线的表现,尤其是额头、腹部、股腿等受光部分,层次表达非常柔和细腻,皮肉质感与立体感非常强烈。白色部分,细粉轻烘,鬃毛于尾巴之轻巧蓬松,更显此马优哉游哉。世传韩干画马之时,“必考时日,面方位,然后定形骨毛色”,其在马匹骨骼肌肉比例上的把握堪称精准,而在透视与光影的表现上,亦与后世西洋画之技法遥遥呼应。

唐朝张锡为该幅起名《马性图》,命名充满了浪漫主义色彩,并为后世所沿用。都穆在韩干《双马图》的题跋中写道:“近予又于宰石淙公(杨一清)处见干《马性图》,亦是真笔。惜无题识,盖世之售书画者,或为赝本,必移置题识以规厚利。若书画既真,人览之自知,虽无题识可也。”都穆此跋在认定本幅为韩干真迹的同时,却很确定地认为张锡之前必另有题跋。由此观之,在张锡之前,《马性图》另有其名亦未可知。

当然,该马为何种马也是关注之一,当时内厩马各具其名,但无从考据此马是否为西域名马“飞黄、照夜、浮云、五方”中的某一匹,以此马的毛发特征看来,此马或为玄宗内厩之“浮云”马。

该作于2017年在佳士得纽约拍场以1500万美元落槌,折合人民币约1.17亿元。

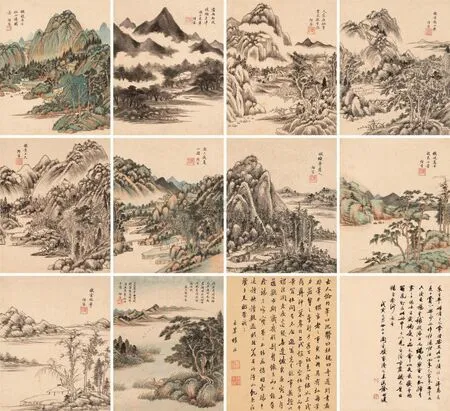

齐白石《山水十二条屏》

此《山水十二条屏》为1925年齐白石62岁时所绘,也是他“衰年变法”第四个年头里创作的山水作品,可以说是白石老人风格转型期里最具代表性的山水作品。

根据目前现有资料,《山水十二条屏》首次公开展出时间应为1954年4月,在“齐白石绘画展览会”首次露面。

《山水十二条屏》第十二屏《板塘荷香》画上题写“子林仁兄”,可知这套是齐白石绘赠于民国年间北京名医陈子林。

新中国成立后,此套白石老人《山水十二条屏》由黄琪翔郭秀仪购藏,黄琪翔是民国时期著名军事将领、新中国农工民主党领导人,郭秀仪是齐白石入室女弟子,两人在新中国成立后与齐白石建立起深厚的情谊,收藏齐白石作品数量多达百余幅。此套《山水十二条屏》在黄琪翔、郭秀仪夫妇家中珍藏长达半个世纪之久。

著名齐白石研究专家郎绍君曾言:“这十二条屏,把远游印象、写生画稿、前人模式和居北京后的创作经验熔于一炉,构图简洁,境界新奇,有浓郁的现实生活气息;画法则集勾勒与泼墨为一,间有鲜艳的着色。可以说,这套条屏具有总结性,很大程度上标志了齐白石山水画的成熟。”

之一的《江上人家》的瓦屋有23间之多,其中7间挤住底边,略俯视,大多不全,留有很多画外的画面感,对岸的瓦屋三五攒簇,朝向四方,真正大写意手段;两岸间的大片空白是平静无波的水面,被两段汀渚和一架板桥所“破”。一人正策杖走向板桥,比例极小,却夺人眼目,配在这般亲切、安宁、有情意的山水中,真正起到“点景”进而“点睛”之用,正应着“愁心山色一千重,经绝横斜桥板通。江上人家炊断灭,闲游犹有此衰翁”的诗境!

《江上人家》立轴 设色纸本 1925 年作 (180×47cm )×12

《远岸余霞》

之二的《石岩双影》题:“密树浓阴绕地云,石岩双影虎同蹲。是谁留著秦时月,抛在长天照近人。”其山石无疑也是白石自家创稿中极具特色的图式。近景树正斜交织,树叶用米氏卧点法,墨气淋漓,既浑沦又有形。诗与画一一对应,互为注解。意境中有思古之幽情和天长地久之苍茫,算是白石较为清冷的意向了。

之三的《板桥孤帆》是十二幅中唯一没有题诗的。不仅有水面和孤帆,更将农舍、远山等也纳入进来,四块横抹的没骨赭墨轻松地交待出空间,而且富于浓淡、干湿、大小、方向、色度、相互关系等各种变化。画面貌似寂无一人,却分明有视点的牵引,意境不热烈,但隽永,画面处理,既充分、丰富,又有“空儿”,足够用以寄托——虽无题诗,但却是真正的“画中有诗”。

之四的《柏树森森》是十二条屏中唯一斜向布局的,如果不是特殊结景造境的需要,齐氏山水绝大多数是“横平竖直”式构图。该幅诗云:“风光何处异人间,柏树森森生夏寒。我欲结邻居岭上,喜看山色少遮拦。”所谓“异人间”之境需在高处之岭上结庐,斜向便于表现攀升之坡度。此外,赭色坡地有着微妙的色度变化,近暗远亮;瓦屋成反C状高低排布;树脚与树梢呈斜向左上直线——简单几个元素,坡度便有了。

之五的《远岸余霞》是十二条屏中唯一波涛满幅的,徐悲鸿曾屡屡对齐翁这样的水面赞不绝口:“让人眼晕”!他的“水”大多是这样起伏圆缓,从画外来到画外去,平行推涌着由近及远的;先用干湿淡墨松弛、从容地写满整个水面,再用浓焦墨局部复写,讲究浓与淡、干与湿、断与连、枯与润的变化,荡漾而有光照感。诗中之“余霞”似有地名与晚霞之双关义,转移到画面上,便只有晚霞之意了。如果说,这一片水代表着与家乡和旧日时光的距离,连接着今日和昨天,那么红似昔时之“余霞”便是那所有值得怀念的过往了——它仿佛很近,其实很远,温暖又梦幻,有些感伤但并不颓废。

之六的《松树白屋》的构图最是夸张,近景的丛树起到“之一”中底边瓦屋的作用,但比瓦屋更具姿态,仿佛张开的手臂,迎接着相隔不远的屋舍,平朴而亲切。两个低低横卧的墨块浮在远远的水中,远而浓,很不同凡响,把水面衬得如明镜般平滑而耀眼。题跋成为一个重要的画面构成的参与因素,竖直四列形成一个灰色调块面,在黑白间平衡着、过渡着,腔调简洁而嘹亮。

之七的《杏花草堂》最是清新可人。杏花在白石的图谱里负载着对田园的倾心和对故园的思念等意象,也是在用色上最为娇美的,有别于其通常的浓烈特征。墨笔写枝干,墨色近重远淡,近焦远湿,近有质远有势;大色点点红花绿叶,花色是盛放中褪去浮红后嫩透的水红色,叶色是不再鲜嫩的草绿色,既合“物理”亦合“画理”;因是远观,一切景物之轮廓避免清晰;用笔追求不修边幅但神完气足的“写”意,茅舍、树木的形状追求斜而正的随意感,一派乡间自然天成气息;顶部题跋呈方正的长方形,衬托着杏花的肆意生长和田园风光的悠然自在。

之八的《杉树楼台》有着最为典型的笋状山,但为突出“如角”之感而增加了高度、夸张了耸立感。前峰细笔勾皴,依结构淡染花青,后山纯用花青以没骨或稍兼勾皴法略示出山形。几乎只有两个景别,即群峰组成的后景与丛林楼台组成的前景。前景松树以白描勾干,分披之线构成松形,墨色只分浓淡(前后)两层,又在局部辅以淡花青,虽简单却很有茂密感、空气感和空间层次感。树脚以粗放墨点画草地,略作路径的示意,有濛濛的滋润感。一楼阁自林后隐现,屋瓦、窗棱、飞檐都细细勾描出来,右下呼应以深藏之平屋,使林后的“虚”处有了“实”的内容。

《杏花草堂》

《山中春雨》

之九的《烟深帆影》是十二条屏中唯一用泼墨法的,也是墨法运用得最为高妙的,整体效果上又很有些莫奈《日出·印象》的意味。淡墨的海,浓墨的低低的海中山,均是极大的块面,几乎不见笔;淡墨清透、空灵,浓墨乌黑、密实又神采奕奕,浓淡墨相撞处正是海、山的“交接”;墨气淋漓而不漫漶,恣肆而不失形;海面并非一味地泼墨,大片的和零碎的留白穿插其间,似有阳光在照耀——这样的水法在齐氏整个山水画中亦不多见,不知是因“烟深帆影乱,潮长海山低”的意境而创法,还是有法后推敲出了这样的句子,总之,是浑然为一的。景物简单至极,但所费思量却不少。

之十的《山中春雨》为齐氏米点的典型面貌,也是十二条屏中唯一纯水墨之作。通篇墨色浓淡对比强烈,符合雨中景物特征。山与树叶用几乎相同走向的大卧点表现,先以淡墨点出形状,再在结构处积以浓墨横圆点,但所积仅一二层而已;淡墨点应为宿墨,笔笔相接相叠,笔痕清晰,墨气清透而晶莹;浓墨似为鲜墨,借着底层淡墨点的水分略有晕散,厚重而有韵。画面仿佛顿时因之而有了雨声,淅淅沥沥中,“寂”更寂了,但恐怕“愁寂”是假,清寂是真——若苦于这种愁或进而在诗画中唠叨出来,便不是齐白石了;“寂寞平生敢自夸”的,才是齐白石,也才是诗与画!

之十一的《红树白泉》是十二条屏中画面效果最为跳脱的,这当然主要源于以色为主,以墨为辅的处理方式。这种以色当墨方式不是文人画常见手段,其大比例用色堪比西画观念下的水彩画,但其特征又分明是中国画的——依旧是书法用笔,依旧有虚有实,依旧是示意性远大于描绘性,依旧用黑、白、灰主导着画面的精神。用没骨法画左右两坡地,赭墨、宽笔、短线、平行排列,仔仔细细,四平八稳,不急不躁;两坡地中间位置留白,夹出一条有三道弯的小溪,这类“曲折”为十二条屏仅见,在整个白石山水中也极为少见。但三弯之后,溪水几乎呈一条笔直的竖线冲着画外流过来,仿佛能一直流到我们的心里,虽曲尤直,极具匠心。

之十二的《板塘荷香》是齐白石的一大创格,是十二条屏中最“可爱”的画面,也是唯一没有强悍、粗壮感的画面。散而满的构图在其他白石山水中似乎再难找出,或许正因如此,消弭了他画面中通常的紧张感、夸张感、张扬感,反增了一分恬淡与安适。莲花小而密,以类似米点之法,一点便是一朵,有势、无细节,收“似与不似之间”之妙,由近及远地铺满池塘。花青与淡绿的莲、汀渚、远山,如玉般清润,透着丝丝沁人心脾的凉爽,好不惬意。花朵用大小、浓淡不一的红色点出,娇艳又雅致。用墨线勾出近处的水榭和远处的板桥,分量刚刚好,即压得住画面,又能与整体的简洁轻盈气息相谐调。

十二条屏互相呼应,是一个整体,在通局上是费了思量的:格调上有强悍,有清新,有平朴,有淡雅,有热烈,有清寂;构图上有疏有密,有散有聚,有开势有合势,有横、竖、斜、曲的变化;主体场景有居近、居中、居远之别;山形有圆有尖有方,山势有缓有陡;水面有平有荡,云气有厚有薄;树木和房屋的安排无一雷同,且在整体上呈波浪状起伏;用色上,花青、赭石、红、黄、绿穿插使用,所用面积、位置、色度、形状等不尽相同;所有题跋的位置、面积以及与画面的关系也每每相异;笔法上勾、泼、点、染、皴齐备;墨分干湿、浓淡、枯润,墨气有淋漓、有恣肆、有厚润、有清透;主题大致有两个:思念故园及向往田园,二者又时有交叠——前者情真意浓,常能令人动容;后者平淡中有昂扬,意味隽永,常能感染人——这两种看似单调的主题,却被白石变化出如此丰富的画面和意境,这种创造力不能不令人叹服!

《板塘荷香》

——南京博物院藏傅抱石作品展